Модификация способа хирургического лечения по Nuss при воронкообразной деформации грудной клетки у детей

Автор: Комиссаров Игорь Алексеевич, Комолкин Игорь Александрович, Афанасьев Ардан Петрович, Щеголев Дмитрий Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения воронкообразных деформаций грудной клетки у детей путем разработки малотравматичного способа торакопластики. Материалы и методы. Обследовано и пролечено 122 пациента с воронкообразной деформацией грудной клетки в возрасте от 3 до 17 лет. Во всех случаях проведено хирургическое лечение. У 29 пациентов выполнена малоинвазивная торакопластика по методу D. Nuss. В 93 наблюдениях хирургическое лечение проведено по оригинальной методике авторов. Описан новый способ хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки, а также корригирующая пластина для остеосинтеза грудино-реберного комплекса. Сроки наблюдения после торакопластики составили 4 года. Результаты. Результаты модифицированной торакопластики в первый год после операции прослежены у 93 пациентов. Миграций металлоконструкций, повреждения органов средостения, крупных сосудов, массивных кровотечений, летальных исходов не было. Средняя продолжительность пребывания в стационаре в послеоперационном периоде составила 8 дней. Выраженный болевой синдром сохранялся 5 - 7 дней. Сроки вертикализации пациентов были индивидуальны и зависели от соматического статуса, выраженности болевого синдрома. Из 47 пациентов, которым удалили пластину, в 39 случаях получены хорошие, в 6 – удовлетворительные, в 2 – неудовлетворительные результаты. Рецидив деформации отметили у 2 пациентов, которые были оперированы в возрасте 4 и 5 лет соответственно. Заключение. Эффективность предложенного способа достигается тем, что за счет стремления грудины вернуться в исходное положение создается мощное давление на корригирующую пластину в области ребра жесткости. Происходит надежное заклинивание корригирующей пластины в области грудино-реберного комплекса. За счет использования более жесткой корригирующей пластины в итоге хирургического вмешательства создается более надежная стабилизация грудино-реберного комплекса.

Воронкообразная деформация грудной клетки, торакопластика по nuss

Короткий адрес: https://sciup.org/142121653

IDR: 142121653

Текст научной статьи Модификация способа хирургического лечения по Nuss при воронкообразной деформации грудной клетки у детей

Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) - наиболее часто встречающийся порок развития передней грудной стенки. По данным ряда авторов – 0,6-2,3 % [1], что составляет 91 % врожденных деформаций грудной клетки. Процент неудовлетворительных результатов хирургического лечения ВДГК остается высоким. Широкий спектр вмешательств и отсутствие единого подхода в вы боре показаний для хирургического лечения свидетельствует об актуальности и сложности проблемы и указывает на необходимость ее дальнейшего исследования [2, 3, 5].

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения воронкообразных деформаций грудной клетки у детей путем разработки малотравматичного способа торакопластики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением в клинике ортопедии-травматологии Санкт-Петербургской Государственной медицинской педиатрической академии (СПбГПМА) в период с 2008 по 2011 г находилось 122 пациента с воронкообразной деформацией грудной клетки в возрасте от 3 до 17 лет, мальчиков было 89 (73 %), девочек – 33 (27 %). Соотношение мальчиков и девочек составило 4:1. В наших наблюдениях ВДГК не всегда имела правильную симметричную конфигурацию. С симметричной формой деформации было 83 (68,0 %), с асимме- тричной – 29 (23,8 %), с плосковороночной 10 (8,2 %) пациентов. Системные наследственные заболевания скелета диагностированы в 11 наблюдениях, рецидивы деформации – у 3 больных. Различные по структуре и тяжести деформации позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскости отмечены у 98 (80,3 %) детей. Предоперационное обследование помимо стандартных методов включало компьютерную томографию грудной клетки, выполнявшуюся с целью определения степени и формы деформации, взаиморасположения орга- нов средостения по отношению к ГРК, а также оценки состояния бронхо-легочной системы.

Во всех случаях проведено хирургическое лечение. У 29 пациентов мы применили малоинвазивную торакопластику по методу D. Nuss. В 8 случаях с помощью видеоассистенции.

Техника операции по D. Nuss: положение больного на спине. Руки отведены в плечевых суставах вверх и в стороны под углом 110 градусов. Выполняли поперечный разрез кожи от передней до задней подмышечной линии на уровне максимальной деформации грудной клетки, тупым путем отсепаровывали кожный лоскут до парастернальной линии симметрично с обеих сторон. В разрез в левой половине грудной клетки вводили специальный инструмент-проводник в направлении слева направо и вели его до точки входа в ретростернальное пространство. Проводник выводили с противоположной стороны до выхода из разреза справа. Через отверстие в дистальной части проводника проводили лавсановую ленту. К ней фиксировали пластину, предварительно моделированную с учетом оптимальной коррекции деформации грудной клетки. При тракции за проводник в направлении справа налево по сформированному туннелю проводили пластину изгибом кзади до выхода ее из разреза слева. Мощными зажимами захватывали пластину за дистальные отделы с обеих сторон, после чего выполняли ротацию на 180º. Пластину укладывали на передние отделы ребер. Фиксировали к костной части подлежащих ребер в 4 точках с обеих сторон. Проверяли стабильность остеосинтеза. Дренировали плевральные полости с обеих сторон. Раны ушивали послойно.

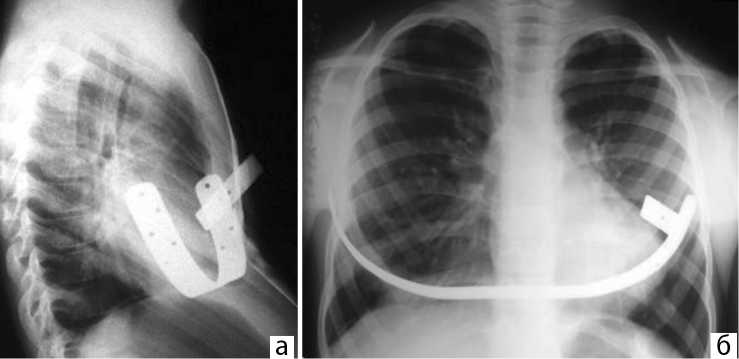

Пневмоторакс, в большинстве случаев являющийся неотъемлемой частью операции по Nuss, диагностирован в 85 % случаев. У 2 пациентов развилась подкожная эмфизема. Это осложнение мы связываем с нарушением функции дренажной системы. Во всех случаях дренирование плевральных полостей было эффективным. Поверхностное нагноение послеоперационных ран отмечено в 2 наблюдениях. Консервативного лечения было достаточно для купирования воспалительного процесса и не потребовало удаления имплантата. В раннем послеоперационном периоде у 3 больных произошла миграция металлоконструкции (рис. 1). Клинически это проявлялось резкой болью в области оперативного вмешательства, потерей операционной коррекции до исходного состояния (рис. 2). Это осложнение послужило основанием к повторной торакопластике.

Основываясь на собственном опыте, мы модифицировали малоинвазивную торакопластику по методу D. Nuss, а также разработали корригирующую пластину для стабилизации грудино-реберного комплекса с более высокой степенью жесткости.

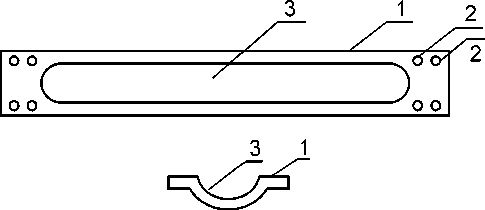

На рисунке 3 представлена конструкция корригирующей пластины для стабилизации грудино-реберного комплекса. Получен патент Российской Федерации на полезную модель № 112617.

Рис. 1. Пациент И., 16 лет. Миграция металлоконструкции на 3 сутки после торакопластики по D. Nuss: а – рентгенограмма грудной клетки в боковой проекции; б – рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции; в – фото пациента, вид сбоку (стрелкой отмечено место дислокации пластины)

Рис. 2. Пациент Ш., 6 лет. Миграция металлоконструкции через 3 недели после торакопластики по D. Nuss: а – рентгенограмма грудной клетки в боковой проекции; б – рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции

Рис. 3. 1 – корригирующая пластина; 2 – отверстия, выполненные на реберных концах корригирующей пластины;

3 – углубление, выполненное вдоль оси по центру длинной стороны корригирующей пластины

Технический результат поставленной задачи достигается тем, что в корригирующей пластине, имеющей на реберных концах отверстия вдоль оси по центру длинной стороны на расстоянии 1-2-х см от концов шириной 1/3 от ее ширины, выполнено углубление на 0,3-0,5 см, образующее с обратной стороны ребро жесткости.

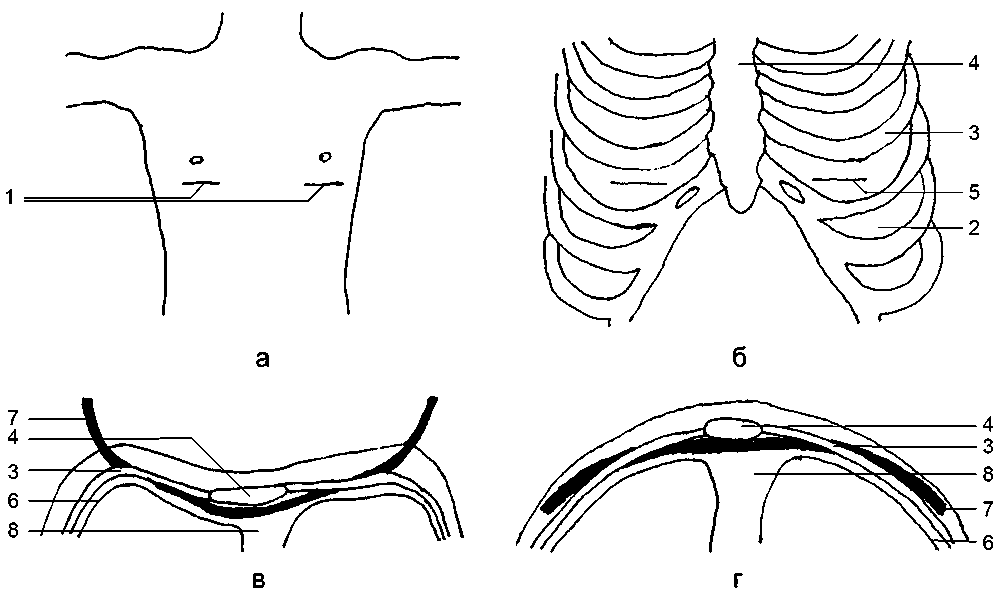

Способ хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки осуществляется следующим образом (рис. 4). Получено решение о выдаче патента Российской Федерации на изобретение.

Операция в нашей модификации выполнена 93 пациентам в возрасте от 3 до 17 лет.

Техника операции: положение больного на спине. Руки отведены в плечевых суставах вверх и в стороны под углом 110 градусов. На первом этапе осуществляли формирование туннеля, для чего выполняли поперечный разрез кожи от парастернальной до среднеключич- ной линии по ходу межреберья симметрично с обеих сторон на уровне максимальной деформации грудинорёберного комплекса. Затем послойно тупым и острым путем выполняли миотомию межреберных мышц в предполагаемых точках введения пластины, после чего париетальную плевру мобилизовали тупым путем от задней поверхности грудины и рёбер и формировали туннель в загрудинном пространстве под мануальным контролем. На втором этапе в разрез в левой половине грудной клетки вводили проводник в направлении слева направо и проводили его по сформированному туннелю внеплеврально до выхода из разреза справа. На третьем этапе проводили через отверстие в дистальной части проводника лавсановую нить, фиксировали к ней предварительно смоделированную корригирующую пластину, пластину проводили при тракции за проводник в направлении справа налево по сформированному туннелю, изгибом кзади, без контакта с лёгкими и плеврой до выхода ее из разреза слева. На последнем этапе корригирующую пластину фиксировали зажимами за дистальные отделы с обеих сторон, после чего выполняли ротацию на 180˚. Корригирующую пластину укладывали на передние отделы рёбер в точном соответствии с новым контуром грудной клетки. Фиксацию пластины не проводили. Ушивали раны послойно.

Таким образом, отличия в хирургической технике заключались в изменении хирургического доступа, вне-плевральном проведении пластины под мануальным контролем без видеоассистенции и фиксации, а также в использовании корригирующей пластины с более высокой степенью жесткости.

Рис. 4.: а – схема операционного доступа: 1 – поперечный разрез кожи; б – место введения корригирующей пластины: поз. 2 – межреберье; поз. 3 – ребро; поз. 4 – грудина; поз. 5 – точка введения пластины; в – этап операции – внеплевральное проведение корригирующей пластины: поз. 3 – ребро, поз. 4 – грудина, поз. 6 – плевра, поз. 7 – корригирующая пластина, поз. 8 – загрудинное пространство; г – окончательная коррекция деформации, положение пластины внеплевральное, где поз. 3 – ребро, поз. 4 – грудина, поз. 6 – плевра, поз. 7 – корригирующая пластина, поз. 8 – загрудинное пространство

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты торакопластики в нашей модификации в первый год после операции прослежены у 93 пациентов. Миграций металлоконструкций не отмечено. Повреждения органов средостения, крупных сосудов, массивных кровотечений, летальных исходов не было. Средняя продолжительность пребывания в стационаре в послеоперационном периоде составила 8 дней (6-19 дней). Средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии составила 2 дня (от 1 до 5 дней). Выраженный болевой синдром сохранялся 5-7 дней. Сроки вертикализации пациентов были индивидуальны и зависели от соматического статуса, выраженности болевого синдрома.

Эпидуральную анестезию применили у 53 пациентов с хорошим анальгезирующим эффектом. Катетер удаляли на 2-4 сутки. Большинство пациентов дополнительно получали нестероидные противовоспалительные препараты (парацетамол) или трамал. В раннем послеоперационном периоде у 7 человек диагностировали пневмоторакс. Как правило, это осложнение возникало в результате повреждения париетальной плевры на этапе мобилизации грудино-реберного комплекса. Дренирование плевральных полостей было эффективным методом во всех случаях. В одном случае в раннем послеоперационном периоде развился плеврит, который протекал на фоне устойчивой гипертермии и выраженного болевого синдрома на стороне поражения. Тактика заключалась в двухкратной пункции плевральной полости с эвакуацией содержимого (посев на патогенную флору, микроскопия), длительной антибактериальной терапии. Контроль состояния легких, плевральных полостей осуществляли при помощи рентгенографии, ультразвукового исследования. На 14 сутки острый процесс полностью купирован. Данное осложнение мы связываем с недостаточной эффективность дренажной системы. Поверхностное инфицирование послеоперационной раны отмечено в 2 наблюдениях. Распространения воспалительного процесса не произошло. Лечение заключалось в применении растворов антисептиков наружно и антибактериальной терапии. Гемоторакс развился у 1 пациента. Плевральной пункции было достаточно для лечения осложнения. В одном случае диагностирован синдром Горнера, который самостоятельно купировался на 2 сутки. Позиционный плексит отмечен в 5 наблюдениях. У всех пациентов на фоне профильной терапии улучшение наступало на 7-10

сутки. При оценке результатов лечения в сроки от 6 месяцев полное восстановление функции верхних конечностей отмечено в 100 %.

Сроки наблюдения после торакопластики составили 4 года, с момента удаления пластины 2 года. Все пациенты были обследованы в послеоперационном периоде с интервалом 6 месяцев в течение 2 лет до и 1 года после удаления импланта. Пациенты были сфотографированы до и после операции, а также в амбулаторном периоде. Косметический результат оценивали как хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный.

Хороший результат – отсутствие жалоб на косметический дефект, индекс Гижитской (ИГ) = 1,0, полное восстановление анатомической формы передней стенки грудной клетки.

Удовлетворительный результат – жалобы на остаточные деформации передней стенки грудной клетки (небольшое западение или выбухание грудины, локальное западение ребер). ИГ= 0,8.

Неудовлетворительный результат – жалобы на косметический дефект, рецидив деформации до исходной величины, ИГ меньше 0,7. Из 47 пациентов, которым удалили пластину, в 39 случаях получены хорошие, в 6 – удовлетворительные, в 2 – неудовлетворительные результаты. Рецидив деформации отметили у 2 пациентов, которые были оперированы в возрасте 4 и 5 лет соответственно. Мы можем объяснить это двумя факторами: ранним прекращением иммобилизации ГРК (2 года), резким скачком роста после удаления пластины.

Эффективность предложенного способа обусловлена следующими факторами: за счет стремления грудины вернуться в исходное положение создается мощное давление на корригирующую пластину в области ребра жесткости. Происходит надежное заклинивание корригирующей пластины в области грудино-реберного комплекса. Предложенная конструкция корригирующей пластины для стабилизации грудино-реберного комплекса обеспечивает большую ее прочность за счет ребра жесткости, образованного углублением. За счет использования более жесткой корригирующей пластины в итоге хирургического вмешательства создается более надежная стабилизация грудино-реберного комплекса, при этом фиксация корригирующей пластины не производилась без потери стабильности системы.

ВЫВОДЫ

Предложенная техника хирургической коррекции воронкообразной деформации грудной клетки обладает рядом преимуществ:

-

1) при мобилизации ретростернального пространства риск повреждения плевры минимизирован;

-

2) предложенные хирургические доступы снижают травматичность при проведении пластины;

-

3) проведение имплантата осуществляется под мануальным контролем без видеоассистенции;

-

4) корригирующая пластина с более высокой степенью жесткости позволяет надежно стабилизировать грудино-реберный комплекс без фиксации пластины.

Клинические примеры.

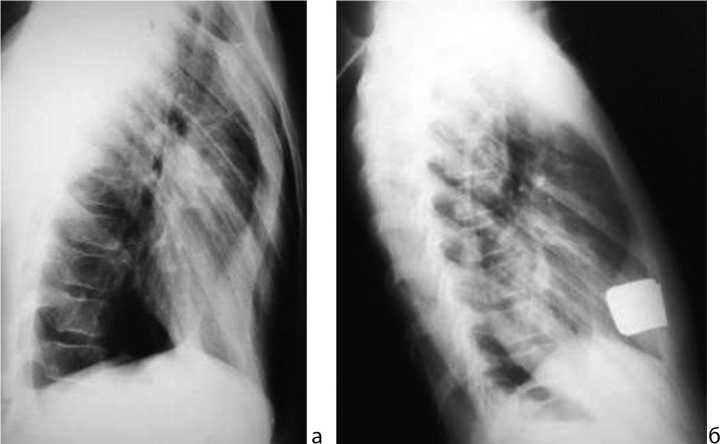

Рис. 5. Рентгенограммы пациента И., 9 лет, с ВДГК II степени через 2 года после малоинвазивной торакопластики в нашей модификации: а – рентгенограмма грудной клетки в боковой проекции до операции; б – рентгенограмма грудной клетки в боковой проекции после операции

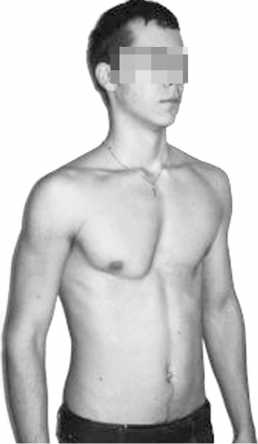

Рис. 6. Фото пациента Л., 16 лет, с ВДГК II степени после торакопластики в нашей модификации: а – фото пациента до операции; б – фото пациента через 4 года после операции (1 год после удаления пластины)