Модификационная изменчивость Echium vulgare L. в экотопах Центрального Кавказа

Автор: Тамахина А.Я., Ахкубекова А.А., Корсунов А.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) являет- ся перспективным лекарственным и медоносным растением. В связи со слабой изученностью эколо- го-биологических особенностей вида целью иссле- дования стала оценка уровня модификационной изменчивости Е. vulgare в экотопах Центрального Кавказа. В задачи исследования входило изучение фитоценотической приуроченности, анализ со- стояния ценопопуляций Е. vulgare по демографиче- ским и биометрическим параметрам, оценка био- химической изменчивости по общему содержанию алкалоидов. Исследования проводили в 2017- 2018 гг. в естественных фитоценозах и техно- генных экотопах на территории Кабардино- Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания. На учетных площадках опреде- ляли общее проективное покрытие травостоя, его среднюю высоту, численность, плотность особей, биометрические параметры генератив- ных побегов Е. vulgare. Общее содержание алка- лоидов определяли весовым методом, содержание тяжелых металлов в почве и растениях - на атомно-абсорбционном спектрофотометре...

Морфологическая изменчивость, биохимическая изменчи- вость, алкалоиды, тяжелые металлы

Короткий адрес: https://sciup.org/140243336

IDR: 140243336 | УДК: 581.5

Текст научной статьи Модификационная изменчивость Echium vulgare L. в экотопах Центрального Кавказа

Синяк обыкновенный ( Echium vulgare L.) – стержнекорневой двухлетний или короткоживущий монокарпический многолетник, относящийся к евро-сибирскому элементу флоры Северного Кавказа [1]. Благодаря богатому химическому составу вид применяется в народной медицине, является отличным медоносом [2].

Синяк обыкновенный обладает широким ареалом распространения и амплитудой изменчивости [3]. Несмотря на обширные сведения об участии E. vulgare в формировании урбано- и природной флоры [4, 5], а также пионерных сообществ на инициальных стадиях восстановительной сукцессии техногенных экотопов [6, 7], морфологическая изменчивость вида под влиянием различных эколого-ценотических условий мест произрастания изучена слабо.

Факторы внешней среды обуславливают значительные изменения не только фенотипа, но и накопления вторичных метаболитов в растениях [8, 9]. В связи с тем, что Е. vulgare является продуцентом пирролизидиновых алкалоидов, представляет интерес изучение изменчивости в количественном их содержании, что расширит представления о выполняемых алкалоидами функциях.

Цель исследования : оценка уровня модификационной изменчивости Е. vulgare в экотопах Центрального Кавказа. Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи : 1) изучение фитоценотической приуроченности E. vulgare; 2) анализ состояния ценопопуляций Е. vulgare по демографическим параметрам; 3) оценка морфологической изменчивости вида под действием эколого-ценотических факторов; 4) оценка биохимической изменчивости Е. vulgare по общему содержанию алкалоидов в надземной фитомассе.

Методы исследования. Исследования проводили в пределах первичного ареала вида на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) и Республики Северная Осетия – Алания (РСО – Алания) в июне–июле 2017–2018 гг. На первом этапе исследований изучали фитоценотическую приуроченность синяка обыкновенного на основе геоботанических описаний 15 учетных площадок (УП): УП 1 – окрестности с. Алтуд (старая степная залежь); УП 2 – нижняя терраса хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ТГОК); УП 3 – средняя терраса ТГОК; УП 4 – верхняя терраса ТГОК; УП 5 – окрестности с. Аушигер (участок, загрязненный строительным мусором после проведения берегоукрепительных работ на р. Черек); УП 6 – с. Сармаково (окраина сельскохозяйственного поля); УП 7 – не засеянный газонными сортами трав и периодически скашиваемый газон вдоль тротуара по пр. Шогенцукова (г. Нальчик); УП 8 – надпойменная терраса р. Нальчик (мезофильный луг на окраине г. Нальчик); УП 9 – железнодорожные пути железнодорожной станции «Алагир»; УП 10 – с. Псыхурей (свежая залежь вдоль автодороги Куба–Псыхурей); УП 11 – окрестности с. Лечинкай (сорное место); УП 12 – окрестности с. Малка (остепненный луг); УП 13 – окрестности с. Нижний Акбаш (участок периодически скашиваемого травостоя между дорогой и сельскохозяйственным полем); УП 14 – окрестности с. Былым (надпойменная терраса р. Баксан); УП 15 – окрестности с. Аргудан (пастбище). Почвенные условия УП оценивали по шкалам увлажнения (Hd), солевого режима (Tr), кислотности (Rc), богатства почв азотом (Nt) [10], а величину пастбищной дигрессии (ПД) – по шкале Л.Г. Раменского [11]. На каждой УП определены общее проективное покрытие травостоя и его средняя высота. Анализ состояния ценопопуляций (ЦП) Е. vulgare в пределах УП оценивали по демографическим (численность и плотность особей) и биометрическим параметрам. Для оценки уровня морфологической изменчивости измеряли высоту главного (H1) и боковых (H2) побегов; количество боковых побегов (N); число листьев на главном (n1) и боковых (n2) побегах; длину листьев на главном (L1) и боковых (L2) побегах; ширину листьев на главном (W1) и боковых (W2) побегах; диаметр стебля главного (D1) и боковых (D2) побегов. Длину, ширину листьев и диаметр стеблей измеряли на высоте 3 см от основания стеблей (н) и на половине их высоты (с). Учетной единицей служили особи в фазе цветения.

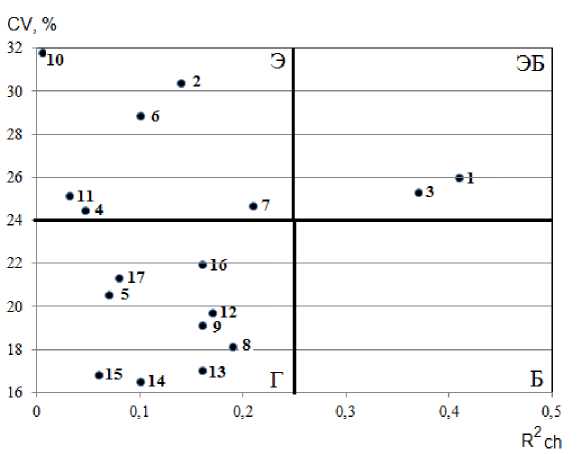

В качестве показателя общей изменчивости использовали коэффициент вариации (CV, %), а согласованной изменчивости – коэффициент детерминации отдельных признаков (R2ch) [12]. Уровни варьирования признаков оценивали по Г.Н. Зайцеву [13], зависимость между экологическими факторами и биометрическими параметрами растений – коэффициентом корреляции (r). Индекс размерной пластичности (ISP) Е. vulgare рассчитывали как отношение максимального значения индекса виталитета (IVC) к минимальному [14].

Биохимическую изменчивость Е. vulgare оценивали по общему содержанию алкалоидов в надземной фитомассе растений средневозрастного генеративного состояния на двух УП с умеренным загрязнением почвы тяжелыми металлами, но различным типом увлажнения (УП 8, контроль – свежелесолуговое, УП 1 – среднестепное) и на УП 2 со сверхвысоким уровнем загрязнения субстрата тяжелыми металлами (ТМ). Общее содержание алкалоидов определяли весовым методом [15]. Разделение алкалоидов осуществляли на высокоэффективном жидкостном хроматографе «МИЛИХРОМ А–02» с УФ-спектрофотометрическим детектором при длине волны 220 нм. Содержание ТМ в почве (горизонт 0– 20 см) и надземной части растений определяли атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией [16]. Биологическая повторность десятикратная, аналитическая – трехкратная.

Результаты исследования. По степени нару-шенности изученные экотопы разделены на 3 груп- пы: наименее нарушенные (естественные фитоценозы) – УП 1, 8, 12, 14; умеренно нарушенные (широкоадаптивные техногенные экотопы) – УП 6, 7, 10, 13, 15; сильно нарушенные – УП 5, 9, 11 (ограниченно адаптивные техногенные экотопы) и УП 2, 3, 4 (узкоадаптивные техногенные экотопы). Балльные значения увлажнения почв на всех учетных площадках находятся в пределах экологической амплитуды Е. vulgare и варьируют от среднестепного (7–8 баллов) до влажно-лесолугового (10–13 баллов). Большая часть УП расположена на слабозасоленных почвах за исключением УП 1 (среднезасоленные), УП 2 и 3 (резкозасоленные), УП 4 (сильно засоленные). В условиях ненарушенных, широко и ограниченно адаптивных техногенных экотопов балльные значения кислотности и богатства почв азотом находятся в пределах экологической амплитуды вида. В узкоадаптивных техногенных экотопах Е. vulgare произрастает в условиях щелочных, анитрофильных и субанитрофильных почв. Пастбищная дигрессия на УП варьирует от 1 (слабая) до 13 (сильная) (табл. 1).

Максимальных значений показатели численности и физической плотности особи E. vulgare достигают в условиях умеренно (2,56–5,25 особей на 1 м2) и сильно нарушенных (3,18–5,38 особей на 1 м2) экотопов.

В наименее нарушенных экотопах проективное покрытие и обилие в 2–3 балла имеют злаки ( Bromus arvensis L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Hordeum leporinum Link, Setaria pumila Roem. & Schult. и др.), разнотравье ( Cichorium intybus L., Taraxacum officinale F.H. Wigg.) и бобовые ( Medicago falcata L. Vicia angustifolia Reichard), среди которых преобладают многолетники. В условиях высокой фитоценотической конкуренции и плотной ненарушенной дернины, препятствующей заглублению семян в почву, появлению всходов и развитию растений, Е. vulgare имеет минимальное покрытие и обилие (1 % и менее).

Умеренно нарушенные экотопы характеризуются снижением видового разнообразия и увеличением доли рудеральных видов. В условиях пониженной фитоценотической конкуренции проективное покрытие Е. vulgare повышается до 5–12 %. Нескошенные участки травостоя между автодорогой и сельскохозяйственным полем (УП 6, УП 13) являются наиболее многочисленными и характерными для предгорной зоны Центрального Кавказа. Здесь покосы носят регулярный характер, поэтому в условиях пониженной фитоценотической конкуренции проективное покрытие Е. vulgare повышается до 5%. Наибольшее проективное покрытие (7–12%) E. vulgare отмечено на УП 10 и 15. В травостое молодой залежи (УП 10) преобладают стержнекорневые и корнеотпрысковые рудеральные виды. Слабая дернина и относительно невысокая фитоценотическая конкуренция повыша- ют возможность возобновления популяции Е. vulgare из почвенного банка семян. В луговом фитоценозе, подверженном выпасу скота и рекреационной нагрузке (УП 15), Е. vulgare является наиболее массовым видом наряду с растениями, устойчивыми к поеданию и вытаптыванию (тысячелистник обыкновенный, полынь Маршалла, цикорий обыкновенный, подорожник средний, ежа сборная, вьюнок полевой и др.).

Таблица 1

Характеристика учетных площадок и демографические параметры Е. vulgare

|

Номер УП |

Балльные значения экологических факторов (в скобках – экологическая амплитуда вида) |

2 ct ZE ГО 1— О m |

ZE ГО s EZ О го ? о |

о S 3" = ю О |

ГО 8 8 о |

о CD О 5 zr |

ю о 8 8? £ & 5 S ZT |

О О Т с Щ |

IVC |

||||

|

Hd (5–13) |

Tr (5–9) |

Rc (1–11) |

Nt (3–7) |

ПД |

|||||||||

|

Наименее нарушенные экотопы |

|||||||||||||

|

1 |

7 |

13 |

10 |

5 |

5 |

250 |

100 |

100 |

75 |

38 |

112 |

1,12 |

1,17 |

|

8 |

12 |

11 |

7 |

7 |

3 |

550 |

150 |

100 |

88 |

33 |

286 |

1,87 |

1,04 |

|

12 |

8 |

11 |

9 |

7 |

3 |

650 |

200 |

100 |

64 |

32 |

452 |

1,92 |

0,90 |

|

14 |

10 |

11 |

11 |

4 |

2 |

1040 |

150 |

100 |

80 |

47 |

62 |

0,41 |

1,05 |

|

Уме |

ренно нарушенные экотопы |

||||||||||||

|

6 |

8 |

11 |

9 |

7 |

3 |

840 |

200 |

100 |

70 |

16 |

692 |

3,46 |

0,94 |

|

7 |

7 |

11 |

7 |

5 |

5 |

600 |

60 |

70 |

45 |

12 |

694 |

2,56 |

1,03 |

|

10 |

7 |

11 |

9 |

5 |

3 |

500 |

200 |

60 |

64 |

15 |

1568 |

5,23 |

1,13 |

|

13 |

7 |

11 |

10 |

5 |

3 |

260 |

250 |

100 |

72 |

25 |

814 |

3,26 |

1,05 |

|

15 |

7 |

11 |

9 |

5 |

7 |

380 |

250 |

40 |

50 |

24 |

1672 |

5,25 |

1,18 |

|

Сильно нарушенные экотопы |

|||||||||||||

|

5 |

10 |

11 |

7 |

5 |

5 |

620 |

200 |

50 |

30 |

14 |

754 |

3,77 |

0,92 |

|

9 |

8 |

11 |

7 |

3 |

1 |

370 |

250 |

30 |

40 |

19 |

795 |

3,18 |

0,73 |

|

11 |

9 |

11 |

7 |

6 |

1 |

750 |

250 |

60 |

100 |

21 |

1346 |

5,38 |

1,21 |

|

2 |

13 |

17 |

13 |

1 |

1 |

1190 |

200 |

59 |

55 |

57 |

667 |

3,33 |

1,09 |

|

3 |

9 |

17 |

13 |

1 |

1 |

1280 |

200 |

37 |

46 |

48 |

584 |

2,92 |

0,91 |

|

4 |

7 |

15 |

12 |

2 |

1 |

1360 |

200 |

13 |

30 |

17 |

356 |

1,78 |

0,64 |

Фитоценозы сильно нарушенных экотопов представлены рудеральными видами, устойчивыми к неблагоприятным физическим свойствам субстрата и / или загрязнению. При низком общем проективном покрытии Е. vulgare произрастает здесь разреженно или образует группировки, выдерживая механические повреждения автотранспортом, засыпание щебенкой, вибродинамические нагрузки на корнеобитаемый слой, уплотнение и загрязнение нефтепродуктами, повреждение надземных органов песком. Наиболее значительное обилие (10–15 %) Е. vulgare отмечено в окрестностях с. Лечинкай на участке свалки бытовых отходов (УП 11). Несмотря на высокую токсичность субстрата хвостохранилища ТГОК, обилие Е. vulgare составляет 10 % на влажном пылеватом субстрате пляжа пруда-отстойника (УП 2), на средних террасах до 5 % (УП 3), на верхних террасах (УП 4) – около 1 %.

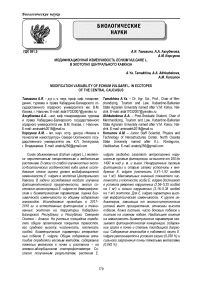

В слабо нарушенных экотопах IVC ценопопуля-ций Е. vulgare варьирует в интервале от 0,90 до 1,17 (ISP = 1,30). Большинство изученных биометрических параметров характеризуются средней изменчивостью (CV = 10–20 %). Низкая изменчивость (CV < 10 %) отмечена для ширины листьев на боковых побегах, а высокая (CV > 20 %) – для длины листьев, количества боковых побегов и листьев на главном побеге (рис. 1).

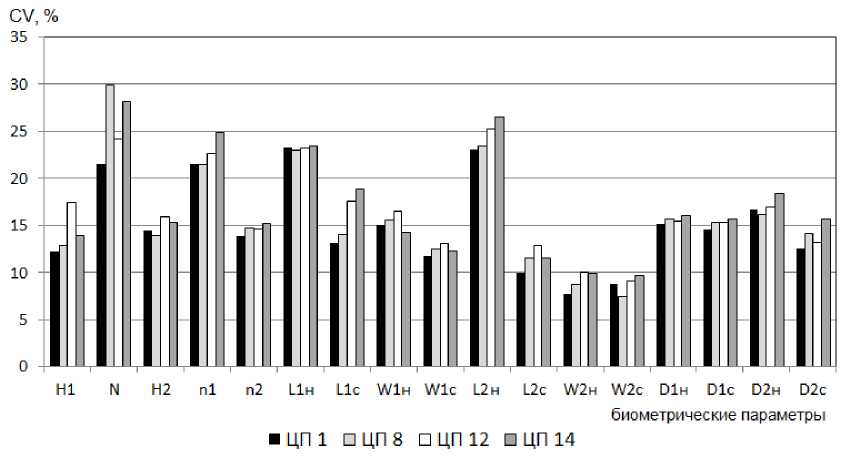

В умеренно нарушенных экотопах IVC ценопопу-ляций Е. vulgare варьирует от 0,94 до 1,18 (ISP = 1,25). Отдельные биометрические параметры (N, n 1 , L 1 , L 2 , D 2 ) характеризуются высокой изменчивостью, у остальных параметров изменчивость средняя (рис. 2).

Рис. 1. Морфологическая изменчивость биометрических параметров в ценопопуляциях Е. vulgare наименее нарушенных экотопов

биометрические параметры

■ ЦП б □ ЦП 7 □ ЦП 10 □ ЦП 13

Рис. 2. Морфологическая изменчивость биометрических параметров в ценопопуляциях Е. vulgare умеренно нарушенных экотопов

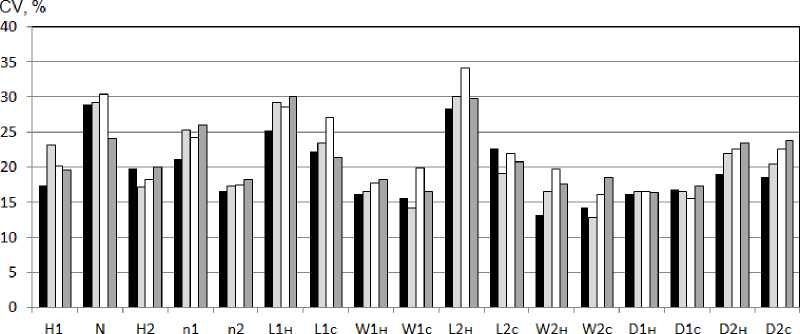

В сильно нарушенных экотопах IVC ценопопуля-ций Е. vulgare варьирует от 0,64 до 1,21, что свидетельствует о высокой размерной пластичности вида (ISP = 1,89). Все биометрические параметры за исключением диаметра стебля главного побега характеризуются высокой изменчивостью (рис. 3).

У E. vulgare выявлено 3 группы признаков – индикаторов: генотипические (n 2 , W 1 l , W 1 m , W 2 l, W 2 m, D 1 l , D 1 m , D 2 l , D 2 m ), экологические (N, n 1 , L 1 l , L 1 m , L 2 l , L 2 m ) и эколого-биологические (H 1 , H 2 ). Биологические индикаторы среди изученных признаков E. vulgare не обнаружены (рис. 4).

Установлена средняя связь (r = 0,36–0,55) между степенью пастбищной дигрессии, содержанием азота в почве и отдельными биометрическими параметрами (высота побегов, диаметр стеблей, длина и ширина листьев). Увлажнение, солевой режим и кислотность почв слабо влияют на уровень морфологической изменчивости растений E. vulgare.

По валовому содержанию тяжелых металлов, не превышающему фоновых значения, почвы УП 8 и 1 относятся к умеренно загрязненным. Субстрат на УП 2 отличается повышенными концентрациями Cu, Zn, Pb и Mo, превышающими фон соответственно в 4,5; 10,2; 1,5; и 93,9 раза (табл. 2).

■ ЦП 5 ПЦП9 ОЦП11 ВЦП 2 йЦПЗ ЭЦП 4

Рис. 3. Морфологическая изменчивость биометрических параметров в ценопопуляциях Е. vulgare сильно нарушенных экотопов

Рис. 4. Структура изменчивости морфологических признаков ценопопуляций E. vulgare: 1 – H 1 ; 2 – N; 3 – H 2 ; 4 – n 1 ; 5 – n 2 ; 6 – L 1 н; 7 – L 1 с; 8 – W 1 н; 9 – W 1 с ; 10 – L 2 н; 11 – L 2 с; 12 – W 2 н; 13 – W 2 с ; 14 – D 1 н ;

15 – D 1 с ; 16 – D 2 н; 17 – D 2 с; Э – экологические , ЭБ – эколого-биологические;

Б – биологические; Г – генотипические индикаторы

Таблица 2

|

УП |

Cu |

Mn |

Zn |

Pb |

Cd |

Mo |

|

8 (контроль) |

3,65±0,80 |

115,30±6,50 |

22,14±2,42 |

4,58±0,82 |

0,25±0,08 |

0,98±0,15 |

|

1 |

4,52±0,92 |

126,36±8,45 |

5,76±1,17 |

4,12±0,74 |

0,22±0,09 |

1,10±0,18 |

|

2 |

40,18±3,34 |

98,28±7,62 |

230,18±10,35 |

19,34±1,73 |

0,28±0,10 |

103,26±5,32 |

|

Фон |

9,00 |

450,00 |

22,60 |

13,00 |

0,50 |

1,10 |

Валовое содержание тяжелых металлов в почве районов исследования, мг/кг

При относительно низком варьировании содержания Cu, Mn и Zn в надземной части растений исследованных экотопов отмечено повышенное накопление Pb и Cd у особей ЦП 1, Pb и Mo у особей ЦП 2. Общее содержание алкалоидов в надземной части E. vulgare возрастает соответственно в 1,65 и 1,83 раза по сравнению с контролем (табл. 3).

Таблица 3

Содержание тяжелых металлов (мг/кг сух. в-ва) и алкалоидов (% от массы абс. сух. сырья) в надземной части E. vulgare

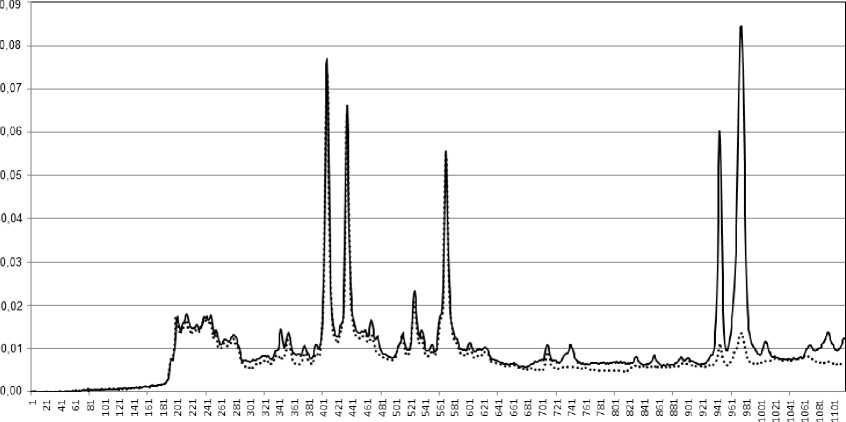

На хроматограмме образца надземной части E. vulgare , произрастающего на УП 2, выделено 16 пиков, соответствующих алкалоидам пирролизидино-вого ряда (рис. 5). В контрольном образце уровень накопления неосновных алкалоидов снижается до следовых количеств.

|

Номер ЦП |

Cu |

Mn |

Zn |

Pb |

Cd |

Мо |

Содержание алкалоидов |

|

8 (контроль) |

7,95±1,11 |

31,64±3,16 |

24,48±2,74 |

1,70±0,32 |

0,50±0,11 |

6,35±0,20 |

0,023±0,003 |

|

1 |

8,76±1,42 |

32,35±4,32 |

25,32±3,58 |

3,00±0,64 |

2,10±0,23 |

7,12±0,56 |

0,038±0,006 |

|

2 |

8,81±1,64 |

35,67±4,45 |

25,68±3,61 |

3,24±1,02 |

0,61±0,12 |

19,34±1,16 |

0,042±0,005 |

Сигнал детектора

_ Время, с контроль ----загрязнение ТМ

Рис. 5. Хроматограмма алкалоидов надземной части E. vulgare.

Обнаруженные различия в количественном содержании алкалоидов свидетельствуют об их участии в биохимической адаптации растений E. vulgare к условиям засухи и загрязнению почвы ТМ. Полученные результаты согласуются с имеющимися в литературе сведениями об усилении синтеза алкалоидов при Мо – и Cd – стрессе [17, 18], а также в условиях засухи [19].

Заключение. На территории КБР и РСО – Алания растения Echium vulgare L. свободно заселяют антропогенно нарушенные луговые фитоценозы на высоте от 200 до 1400 м над у. м. и выше. Наименее изменчивыми признаками E. vulgare являются число листьев на боковых побегах, ширина листьев и диаметр стеблей. Наибольшей изменчивостью обладает высота побегов. К экологическим индикаторам зависящим от внешних условий и мало связанным с общей структурой организма, относятся число боковых побегов и листьев на главном побеге, длина листьев. Наибольшее влияние на изменчивость биометрических параметров E. vulgare оказывает фитоценотическая конкуренция. при снижении которой возрастают показатели численности и физической плотности особей E. vulgare. Внутривидовая изменчивость E. vulgare по содержанию алкалоидов в надземной части обусловлена адаптацией растений к условиям засухи и загрязнению почв тяжелыми металлами. Высокая размерная пластичность E. vulgare свидетельствует о широкой экологической амплитуде вида, обусловленной морфологической и биохимической изменчивостью.

Список литературы Модификационная изменчивость Echium vulgare L. в экотопах Центрального Кавказа

- Шхагапсоев С.Х. Растительный покров Кабардино-Балкарии. -Нальчик: Тетраграф, 2015. -352 с.

- Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, использование. Семейства Caprifoliaceae -Plantaginaceae. -Л.: Наука, 1990. -328 с.

- Gleason H.A. The new Britton and Brown illustrated Flora of the Northeastern United States and Adjacent Canada. Ed. 2. -Lancaster, Penna, 1958. -Vol. 2. -655 p.

- Улигова Т.С., Гедгафова Ф.В., Горобцова О.Н. и др. Эколого-биологические исследования естественных биоценозов в ареале черноземов обыкновенных карбонатных остаточно-луговатых Центрального Кавказа (Кабардино-Балкария)//Изв. Самар. науч. центра Рос. акад. наук. -2015. -Т. 17, № 4 (2). -С. 412-418.

- Антипова С.В., Антипова Е.М. Степень натурализации инвазионных видов растений во флоре г. Красноярска//Вестн. КрасГАУ. -2017. -№ 12. -С. 163-170.

- Галиева Р.Р. Флористическое разнообразие и особенности восстановления растительного покрова на участках, нарушенных в результате нефтегазодобычи на территории Общего Сырта//Изв. Оренбург. гос. аграр. ун-та. -2015. -№ 6 (56). -С. 199-202.

- Хархота А.И., Прохорова С.И., Агурова И.В. Особенности антропогенного сингенеза в техногенных экотопах юго-востока Украины//Био-сфера. -2014. -Т. 6, № 1. -С. 46-52.

- Чадин И.Ф. Хемосистематика -основа изучения биохимического разнообразия растений//Вестн. Ин-та биологии Коми науч. центра УрО РАН. -2001. -№ 8. -С. 15-17.

- Погоцкая А.А., Бузук Г.Н., Созинов О.В. Морфометрия Chelidonium majus L.: взаимосвязь размеров, формы листа и содержания алкалоидов и фенольных соединений//Вестн. фармации. -2010. -№ 3 (49). -С. 26-39.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. -М.: Наука, 1983. -197 с

- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н. и др. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. -М.: Сельхозгиз, 1956. -472 с

- Ростова Н.С. Корреляции: структура и изменчивость. -СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2002. -308 с.

- Зайцев Н.Г. Методика биометрических расчетов. -М.: Наука, 1973. -256 с.

- Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. Адаптивный морфогенез и эколого-ценотические стратегии выживания травянистых растений//Методы популяционной биологии. -2004. -Ч. 2. -С. 113-120.

- Государственная фармакопея СССР. Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. -11-е изд. -М.: Медицина, 1990. -400 с.

- Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. -М.: Изд-во ЦИНАО, 1992. -63 с.

- Мироненко А.В. Биохимия люпина. -Минск: Наука и техника, 1975. -310 с

- Rai V., Khatoon S., Bisht S.S., Mehrotra S. Effect of cadmium on growth, ultramorphology of leaf and secondary metabolites of Phyllanthus amarus Schum. and Thonn//Chemosphere. -2005. -Vol. 61. -P. 1644-1650

- Бабыкина А.М., Анцупова Т.П. Влияние некоторых эколого-географических факторов на накопление алкалоидов в двух видах мака//Известия Бурятского государственного университета. -2012. -№ 4. -С. 85-87.