Модуль синхронизации старта запросов для нагрузочного стенда

Автор: Лаврентьев К.А.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Информационные технологии

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Нагрузочное тестирование информационных систем с использованием имитационных моделей требует реализации модуля распределения запросов на многие клиентские машины тестирующей системы. В статье рассматриваются способы обеспечения автоматического старта, описывается реализация такого старта с использованием одного из методов. Предлагается архитектура тестирующей системы и проводятся эксперименты для верификации предлагаемой архитектуры.

Сокет, служба, одновременный старт, асинхронность, потоки, транзакции, сервер, нагрузочное тестирование, производительность, моделирование нагрузки, распределение заданий

Короткий адрес: https://sciup.org/143168823

IDR: 143168823 | УДК: 004.415.53

Текст научной статьи Модуль синхронизации старта запросов для нагрузочного стенда

Заключительным этапом разработки или модернизации многопользовательского клиент-серверного приложения является нагрузочное тестирование производительности. Главная цель такого тестирования – установление предельных значений параметров рабочей нагрузки на систему, приемлемой для предметной области, в которой эксплуатируется система. Среди множества этих параметров – пропускная способность, загруженность ресурсов и т.д., основным считается показатель времени отклика на запрос. Этот показатель также называется психологическим временем ожидания, и его величина обратно пропорциональна желанию пользователю работать с системой. Логично предположить, что значение этого показателя увеличивается вместе с увеличением нагрузки на систему. Для установления предельного времени отклика разработанной системы в процессе нагрузочного тестирования систему подвергают нагрузкам с помощью отправки N-запросов и замеряют время отклика. Обычный состав тестового стенда – это сервер, который в зависимости от архитектуры разработанной системы может быть как сервером приложений, так и сервером базы данных (БД), и клиент, с которого происходит отправка запросов. В большинстве случаев клиент и сервер – это виртуальные машины. Для имитации рабочей нагрузки необходимо послать серверу определённое количество (N) запросов за t мс и найти среднее время ожидания каждого запроса.

Каждая многопользовательская информационная система (ИС) способна принять разное количество запросов в час, поэтому посчитать среднее количество можно только приблизительно. Например, Google и Yandex обрабатывают в час примерно 220 млн запросов [1]. Компании поменьше, например система заказа авиабилетов, обрабатывает примерно 70 млн запросов. Таким образом, можно сказать, что для имитации рабочей нагрузки современной ИС тестовый стенд должен сгенерировать и обработать не менее 50 млн запросов.

Целью проведения экспериментов на созданном стенде было получение информации о возможности отправки всего заданного количества запросов с клиента на сервер и по возможности получение среднего времени ожидания при заданной рабочей нагрузке. В результате проведения экспериментов были получены следующие статистические данные:

– архитектура тестового стенда не позволяет сгенерировать и отправить на сервер необходимое количество запросов (среднее количество сгенерированных запросов – 45 % от общего числа), это связано с тем, что клиент в представленном тестовом стенде один и ему не хватает оперативной памяти для обработки всех потоков запросов;

– количество запросов, поступивших на сервер, составляет в среднем 3,2 % от общего числа запросов. Причина этого автору видится в том, что у клиентского приложения существует буфер для хранения запросов перед отправкой, и в нём остаются неотправленные запросы после аварийного завершения программы из-за первой проблемы.

Таким образом, после проведения экспериментов можно обозначить проблему: невозможно адекватно провести имитацию рабочей нагрузки при использовании архитектуры тестового стенда с одним клиентом и одним сервером. Невозможность имитировать рабочую нагрузку, используя всего один клиент, связана с техническими ограничениями клиента. Имитация рабочей нагрузки состоит из запросов, которые отправляются серверу клиентом. Время выполнения каждого запроса делится на авторизацию, отправку запроса, ожидание результата и получение результатов. Ожидание результата занимает большую часть времени выполнения запроса, и именно из-за этого необходимо внедрение в тестовый стенд нескольких клиентов. Внедрение нескольких клиентов необходимо потому, что один клиент в тестовом стенде не позволяет сгенерировать всю необходимую рабочую нагрузку из-за большого времени ожидания результата и нехватки оперативной памяти для обработки всех запросов. В случае добавления в тестовый стенд нескольких клиентов возникают следующие проблемы:

-

1) нужно обеспечивать одновременный старт запросов с нескольких клиентских машин.

-

2) необходимо продумать алгоритм распределения количества запросов на каждую клиентскую машину.

Данное исследование будет посвящено решению первой проблемы, так как она является первостепенной. Решение же второй проблемы - алгоритм распределения количества запросов, как и исследование причин того, почему количество поступивших запросов на сервер так мало, является темой отдельных работ и требует проведения множества экспериментов.

Основная часть

Для проведения эффективного нагрузочного тестирования необходимо имитировать реальную нагрузку на сервер информационной системы. Как было ска- зано выше, для объективной имитации необходимо обеспечить в тестовом стенде несколько клиентских машин, которые будут моделировать нагрузку на сервер [2]. Для управления стартом запросов на сервере необходим единый планировщик старта запросов. Задача этого планировщика – обеспечить старт запросов на каждой клиентской машине в заданное время начала эксперимента. Такой планировщик может быть реализован с помощью разных технологий и с применением различных моделей. В работе А.С. Хританкова «Модели и алгоритмы распределения нагрузки» [3] рассматриваются различные модели реализации единого планировщика старта запросов. В работе [3] автор приходит к выводу, что наиболее эффективным алгоритмом для распределения нагрузки являются системы массового обслуживания, что подтверждает выбор СМО для тестирования производительности системы в данном исследовании. В работе А.Ю. Быкова «Задача распределения заданий между клиентом и сервером в имитационном моделировании на основе технологии облачных вычислений и результаты экспериментов по её решению» [4] автор описывает постановку задачи распределения заданий (запросов) при моделировании нагрузки на сервер. В работе [5] исследуется проблема балансировки нагрузки между серверами и делается вывод о необходимости наличия в системе единого планировщика для балансировки нагрузки.

Для автоматического старта запросов на клиентских машинах существует несколько способов:

-

1) отправка каждые N секунд запроса на сервер с клиента, который вернёт информацию о том, нужно ли начинать отправку запросов;

-

2) установка в параметрах сервера времени и параметров эксперимента и отправка этих данных клиенту при его первом обращении к серверу;

-

3) использование специальных объектов – сокетов. Сокет – это программный интерфейс, служащий для обмена данными между процессами, причем процессы могут находиться как на одной машине, так и на распределённых по сети машинах.

Первый способ является крайне затратным как по нагрузке на сеть, так и на процессор сервера. На данный момент развития ИС не имеет смысла использовать этот способ, так как по большей ча- сти все клиент-серверные ИС работают по принципу отсоединённого клиента, а такой способ не укладывается в данную концепцию. Кроме того, для реализации этого способа нужно хранить параметры эксперимента на каждой клиентской машине, что ещё больше усложняет схему тестового стенда.

Второй способ укладывается в концепцию отсоединённого клиента, но при этом имеет низкую надёжность: существует вероятность, что в заданный момент старта эксперимента сервер будет недоступен или занят и не сможет обработать запросы от клиентов.

Третий способ тоже укладывается в концепцию отсоединённого клиента и при этом позволяет следить за стартом и выполнением эксперимента в реальном времени, а значит, имеет высокую надёжность по сравнению со вторым способом. Сравнительный анализ каждого из способов решения задачи представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ способов решения задачи

|

Способ 1 Критерий |

Производительность |

Надёжность |

Особенности реализации |

|

1-й способ |

Постоянная отправка запросов на разрешение начать тестирование сильно нагружает сеть и процессор сервера. Производительность тестирующей системы снижается на 3 % для каждого клиента |

При реализации автоматического старта с помощью этого способа можно быть уверенным, что клиенту поступит информация о старте запросов. Данный способ обеспечивает должную надёжность автоматического старта |

Реализация автоматического старта запросов с помощью этого способа требует хранения параметров экспериментов на каждой клиентской машине. При изменении параметров необходимо будет поменять их на каждой клиентской машине |

Продолжение таблицы 1

|

2-й способ |

Реализация автоматического старта запросов с использованием этого способа никак не влияет на производительность тестирующей системы |

При реализации автоматического старта с помощью этого способа нельзя быть уверенным, что клиент начнёт отправку запросов в назначенное время. Клиент может аварийно завершить работу, сломается сеть и т.д. Данный способ не обеспечивает надёжность автоматического старта |

Реализация автоматического старта запросов с помощью этого способа не влечёт никаких особенностей. При первом запросе клиента нужно отправить ему вместе с информацией об успешном подключении информацию о времени старта запросов |

|

3-й способ |

Так как требуется выделить память и процессорное время для обработчика сокетов, то производительность тестирующей системы снизится на 3 % по сравнению с системой без поддержки автоматического старта запросов |

При реализации автоматического старта с помощью этого способа можно быть уверенным в старте запросов на каждом клиенте, так как с каждым клиентом поддерживается фоновое соединение по запросу. Данный способ обеспечивает должную надёжность автоматического старта |

Реализация автоматического старта запросов с помощью этого способа требует разработки специального серверного модуля – обработчика сокетов и клиентского класса-шлюза для работы с обработчиком |

Таким образом, после проведения сравнительного анализа всех методов обеспечения автоматического старта запросов можно сказать, что самым оптимальным является третий способ: использование специальных объектов – сокетов. Чтобы подтвердить это утверждение, необходимо провести имитационные эксперименты, используя для одновременного старта при имитации нагрузки каждый из способов. Целью проведения экспери- ментов будет оценка погрешности одновременного старта запросов. Такая погрешность будет у каждого способа, это связано с техническими ограничениями системы: передача данных по сети, открытие форм тестирования и т.д. Эксперимент можно считать удачным и способ одновременного старта запросов оптимальным, если погрешность старта запросов с использованием способа составит не более 1 мс и будет минимальной. Такое значение погрешности связано с тем, что необходимо обеспечить одновременный старт запросов на каждой клиентской машине. Погрешность в 1мс покрывает временные издержки процессора и клиентской операционной системы на получение сигнала от обработчика сокетов и запуск старт запросов.

Тестовый стенд, который имитирует рабочую нагрузку и использует первый способ для одновременного старта, представляет собой сервер и множество клиентов. Так же, как и в стенде с одним клиентом, происходит обычная отправка запросов на сервер, но в этом случае каждые N-секунд посылается специальный запрос для определения возможности начать тестирование.

Тестовый стенд, использующий второй способ для одновременного старта запросов, - это тот же сервер и множество клиентов, которые посылают серверу запросы. Только в этом случае при обращении клиента к серверу (например, при авторизации на сервере БД) клиенту передаются параметры старта запросов.

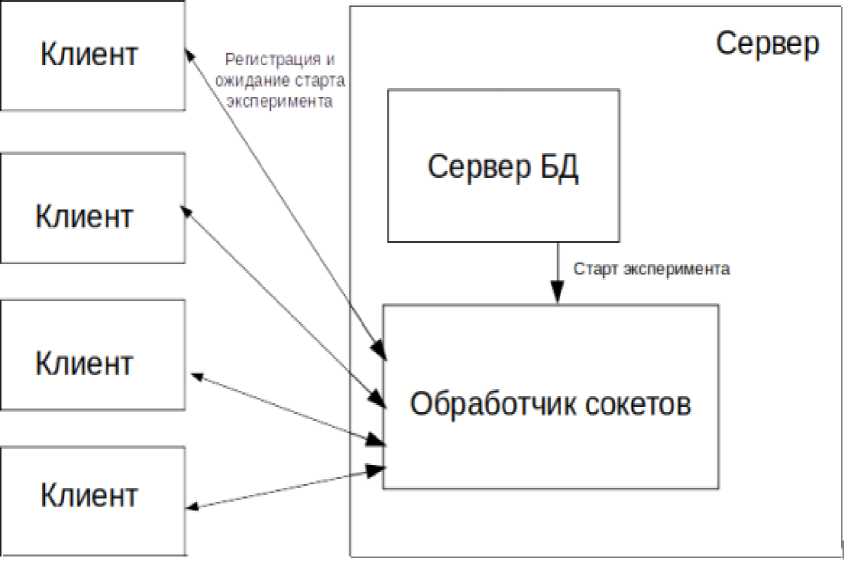

В тестовом стенде, построенном с использованием сокетов, также существует множество клиентов и сервер, кроме того, есть ещё специальный веб-сервер - обработчик сокетов. В задачи этого обработ- чика входит хранение подключений клиентов и отправка им запросов от сервера. Краткий алгоритм работы автоматического старта запросов с использованием сокетов выглядит следующим образом:

-

- клиент подключается к веб-серверу (обработчику сокетов) и получает в ответ информацию о том, что он успешно зарегистрирован. Обработчик сокетов в это время сохраняет в своей памяти уникальный id клиента и его адрес в сети. После этого подключение между клиентом и обработчиком сокета замораживается и не использует ресурсы системы;

-

- при возникновении запроса к клиенту (например, на сервере наступило событие, которое генерирует старт запросов) сервер передаёт эту информацию обработчику сокетов, а тот, в свою очередь, отправляет её всем зарегистрированным клиентам;

-

- клиенты получают от обработчика сокетов информацию о старте запросов и начинают эксперимент. При этом во время проведения эксперимента каждый клиент может обмениваться информацией с обработчиком сокетов и, таким образом, можно осуществлять логирование экспериментов на сервере.

Схема тестового стенда, построенного с использованием сокетов, показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема тестового стенда, построенного с использованием сокетов

Для реализации хранилища сокетов подойдет любой веб-ориентированный язык программирования и любой вебсервер. В данной работе в качестве серверной операционной системы используется Microsoft Windows, значит, в качестве веб-сервера используется IIS [6]. Для разработки хранилища сокетов используется язык javascript с применением фреймворка Express (Node.JS). Выбор этого языка и фреймворка связан с его простой и удобством разработки именно таких приложений: для реализации хранилища сокетов у Node.JS есть библиотека socket.io [7], которая позволяет выполнять все действия по регистрации и отправке сообщений клиентам. Отправка сообщений клиентам происходит по про- токолу HTTP в JSON-формате, для того чтобы клиент смог зарегистрироваться у обработчика сокетов и принять сообщение, необходимо написать специальный шлюз. Этот шлюз является обычным классом в клиентском приложении и должен быть написан на языке, на котором написан клиент. В данной работе клиент написан на языке С#, для реализации класса-шлюза используется библиотека WebSocketSharp [8].

Класс-шлюз должен работать в фоновом режиме, экземпляр этого класса создаётся при запуске программы и в дальнейшем ожидает команд от обработчика сокетов. Все методы этого класса работают в отдельных потоках так как только таким образом можно обеспечить фоно- вый режим работы. Данный класс-шлюз имеет три открытых метода, это необходимое количество методов для поддержки сокетов в клиентской программе.

Первый метод (Execute) служит для инициализации слушателя сокетов в клиентской программе и инициализации переменных класса. При инициализации слушателя сокетов инициализируются методы открытия и закрытия соединения с обработчиком сокетов и метод получения сообщения от обработчика сокетов.

Второй метод класса (PrepareMessageForParse) нужен для парсинга, пришедшего от обработчика сокетов сообщения и выполнения необходимых действий, в данном случае старта запросов. Этот метод принимает в качестве входного параметра сообщение (message), пришедшее от обработчика сокетов и извлекает из сообщения информацию о том, нужно ли осуществить старт запросов или нет. Результатом работы этого метода будет логическая переменная.

Третий метод (SendLogableMessage) необходим для получения от тестирующего модуля сообщений о каком-либо событии (ошибка, успешное завершение запроса и т.д.) и отправки этого сообщения обработчику сокетов. Этот метод принимает два параметра – сообщение (message) и тип (logableType). Схема работы класса-шлюза представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема работы класса-шлюза

Для корректной имитации автоматического старта запросов в клиентском приложении с использованием класса-шлюза необходимо обеспечить запуск тестирующего приложения в режиме сервиса (daemon в unix-системах). Сервис (служба) в ОС Windows – это приложение, автоматически запускаемое при старте системы и работающее в фоновом режиме. Для корректной имитации автоматического старта запросов необходимо запускать тестирующее приложение именно в режиме сервиса, чтобы предотвратить использование ресурсов системы во время простоя тестирующего приложения. При запуске тестирующего приложения в режиме сервиса возникает проблема контроля отправки запросов. Связана эта проблема с тем, что программа, запущенная в режиме сервиса, работает в фоновом режиме, а значит, не взаимодействует с графическим интерфей- сом пользователя, и невозможно визуально оценить и контролировать работу тестирующего приложения. Для решения этой проблемы нужно доработать класс-шлюз и обработчик сокетов на приём и запись логирующих сообщений. При возникновении какого-либо события на клиенте (старта запросов, окончание отправки запросов, ошибка и т.д.) класс-шлюз отправляет сообщение об этом событии обработчику сокетов. Обработчик сокетов, в свою очередь, записывает полученное сообщение в БД. Таким образом, на сервере станет храниться лог работы всех клиентских приложений и будет возможность контроля проведения тестов. Было проведено 250 экспериментов с использованием 3 клиентских машин (1 виртуальная и 2 физические) и одним сервером баз данных. Результаты экспериментов для каждого способа автоматического старта запросов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты экспериментов по определению оптимального способа автоматического старта

|

1-й способ |

2-й способ |

3-й способ |

|

|

Погрешность старта, мс |

1,4 |

1,2 |

1,2 |

Как видно из результатов, минимальные значения погрешности имеют второй и третий способы, это связано с тем, что они очень похожи и имеют сходный способ работы. Даже при одинаковых значе- ниях погрешности для реализации одновременного старта запросов в тестовом стенде имеет смысл выбрать третий способ, так как он имеет преимущества по сравнению со вторым (см. таблицу 1), в частности большую надёжность. Отклонение значения погрешности от желаемой 1 мс связано с передачей данных о начале старта запросов на сервер с помощью ло-гирующих сообщений. Таким образом, можно сказать, что описываемый класс-шлюз и обработчик сокетов, как и предлагаемый способ реализации автоматического старта, обеспечивают автоматический старт запросов на клиентских машинах в точное время и логирование процесса тестирования в реальном времени в фоновом режиме.

Список литературы Модуль синхронизации старта запросов для нагрузочного стенда

- https://searchengineland.com/google-now-handles-2-999-trillion-searches-per-year-250247

- Костюков А. А. Моделирование реальной нагрузки для тестирования производительности сервер / А. А. Костюков // Science Time. 2016. № 1 (25). С. 238-243.

- Хританков А. С. Модели и алгоритмы распределения нагрузки / А. С. Хританков // Информационные технологии и вычислительные системы. 2009. № 3. С. 33-48.

- Быков А. Ю. Задача распределения заданий между клиентом и сервером в имитационном моделировании на основе технологии облачных вычислений и результаты экспериментов по её решению / А. Ю. Быков // Инженерный вестник. 2014. № 1. С. 7.

- Marco Conti, Enrico Gregori, Willy Lapenna. Client-side content delivery policies in replicated web services: parallel access versus single server approach. Performance Evaluation, Volume 59, Issues 2-3, pages 137-157, 2005.

- https://docs.microsoft.com/ru-ru/iis/get-started

- https://socket.io/docs/

- http://sta.github.io/websocket-sharp/