Модулирование физиологического состояния кикбоксеров посредством воздействия на сенсорные, сосудистые и моторные системы головного мозга в системе интегральной подготовки, влияющей на спортивную результативность

Автор: Романов Юрий Николаевич, Касымова Маргарита Фидаиловна, Редчина Ольга Александровна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 2 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования являлось изучение особенностей электрической активности коры головного мозга и церебрального кровотока в зависимости от уровня квалификации спортсменов, систем подготовки и восстановительных процедур. Электроэнцефалография (ЭЭГ) отражает сложную структуру, или мозаику, активности коры головного мозга, которая у здорового человека отличается определенной картиной, соответствующей гармонической сочетанности протекания основных нервных процессов в мозге, детерминированных социально-экономическими, региональными и генетическими факторами. Двигательные области коры больших полушарий служат основным звеном, в котором образованный в коре больших полушарий и ее ассоциативных и других зонах (а не только в моторной зоне) замысел превращается в программу движения. Рецепторный аппарат двигательной системы входит в систему восходящей неспецифической активации структур мозга и особенно ретикулярной формации ствола. Определенные двигательные акты, физические упражнения обладают способностью вызывать изменения психофизиологического статуса организма - снижать психоэмоциональное напряжение, повышать умственную работоспособность и процессы активации в ЦНС.

Электроэнцефалография, альфа-ритм, энергосбережение, модулирование, мозговой кровоток, функциональное питание, сенсорные и моторные зоны, интегральная подготовка, градиент асимметрии, гемодинамика, асимметрия, каротидный градиент, сонные артерии, скорость кровотока, экстракраниальный кровоток

Короткий адрес: https://sciup.org/147153210

IDR: 147153210 | УДК: 796.835

Текст научной статьи Модулирование физиологического состояния кикбоксеров посредством воздействия на сенсорные, сосудистые и моторные системы головного мозга в системе интегральной подготовки, влияющей на спортивную результативность

Анализ литературных данных показал, что наименее исследованной областью являются нейрофизиологические исследования в области спорта [1-4]. Исследованиями Даниэла Дж. Амена [5] показано, что мозговая деятельность человека обусловлена генетически на 25 %, а здоровье мозга зависит от состояния сосудов, питания мозга, стимулируемого двигательной активностью. Важно понять, что здоровье мозга определяется состоянием его сосудов, по которым осуществляется его питание необходимыми веществами (в особенности, глюкозой и кислородом). Рациональные рекреации поддерживают сосуды головного мозга в хорошем тонусе. К ним относятся полноценный отдых - 8-9 часовой сон, достаточное питание и насыщение окружающего воздуха кислородом. Природными стимуляторами работы мозга и физической работоспособности являются женьшень, элеутерококк, лимонник, родиола розовая, аралия [6]. Хорошую работу мозга обеспечивает баланс нейромедиаторов: серо- тонина, допамина. В последнее время все чаще возникает дефицит эндогенного образования этих веществ, особенно у жителей города. Серотонин обеспечивает состояние душевного комфорта, удовлетворенности, счастья и оптимизма. Ранний подъем и качественный завтрак, содержащий источники этого гормона, помогают вовремя запустить выработку серотонина [7].

При больших тренировочных нагрузках в кикбоксинге применялись высокобелковые продукты (28-29 % легкоусвояемого белка), 14 % жиров, 57 % углеводов. Наиболее важной составляющей питания для поддержания работы мозга исключительно важная в ауксо-логическом периоде пища, богатая белком. Белок состоит из аминокислот, которые создают нейротрансмиттеры, действующие в качестве посредников при передаче импульсов между клетками мозга [8]. Богатую белком пищу следует сопровождать продуктами, содержащими достаточное количество углеводов, которые при расщеплении ферментами в пищеварительном тракте образуют глюкозу, выступающую базовым энергетическим субстратом для работы головного мозга, сердечной мышцы и скелетных мышц [9]. По мнению авторов, углеводы действуют как стимуляторы для выработки инсулина, который также крайне важен для правильного функционирования нашего мозга. Однако чрезмерное количество инсулина может привести к снижению психической активности, к сонливости и быстрой утомляемости [10].

Кроме белков, жиров и углеводов, немаловажным фактором, влияющим на работу мозга, следует назвать употребление пищи, богатой антиоксидантами. Антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, защищают наш мозг от оксидантов, которые повреждают межклеточные мембраны и клетки мозга. Оксиданты в больших количествах образуются в организме при стрессе [11] и чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузках [12]. В продукт вводится комплекс витаминов (С, В 1 , В 2 , В 6 , РР), минеральные вещества и органические кислоты, участвующие в цикле Кребса. Для единоборств В.В. Лаптев с соавт. [13] рекомендует такое соотношение основных веществ (источников энергии): 50 % углеводов, 20 % белков, 30 % жиров. Однако надо помнить о том, что эти соотношения динамичны и зависят от специфики вида спорта, объема и интенсивности нагрузки, условий проведения тренировочных занятий и соревнований, необходимости углеводного насыщения [14, 15]. В группе контроля соотношение углеводов, жиров и белков при питании было следующим: 57,5; 30; 12,5 % [16].

Организация и методы исследования. Электроэнцефалография проводилась на 19канальном электроэнцефалографе «Нейрон-спектр-3» производства фирмы «Нейрософт» (Россия). При этом использовались монопо-лярные отведения от областей головного мозга с установкой накожных электродов по международной системе «10–20» с референтным электродом на мочке ипсилатерального уха. При выполнении настоящего исследования мы использовали фоновые показатели ЭЭГ и пробу с гипервентиляцией для тестирования функционального состояния ЦНС в группах наблюдения. Интегральным показателем фоновой ЭЭГ является альфа-ритм, доминирующий в теменно-затылочных областях. При гипервентиляции увеличивается потребление мозгом глюкозы, усиливается мозговой кро- воток, повышается частота и снижается индекс альфа-ритма. Церебральная транскраниальная допплерография проводилась для исследования кровотока в артериях большого мозга на аппарате «Digi-lite» фирмы «Rimеd» (Израиль) с цветным картированием допплеровского спектра и автоматической регистрацией микроэмболических сигналов.

Обследованию подвергались две группы кикбоксеров (1-я группа – МСМК, МС; 2-я группа – КМС, МС) и группа контроля. Оценка изменений ЭЭГ в группах производилась визуальным и количественным методами. При анализе фоновой и реактивной ЭЭГ применялась визуальная методика Е.А. Жирмунской [17] с выделением:

-

1. Организованных (моноритмических) паттернов, отличающихся превалированием какого-то основного ритма.

-

2. Дезорганизованных паттернов, в которых выражена нерегулярная активность, состоящая из множества беспорядочно перемешанных компонентов.

В свою очередь организованные паттерны подразделялись на (1а) гиперсинхронизиро-ванный вариант, при котором увеличивается индекс и амплитуда колебаний какого-либо диапазона частот с генерализацией их по всем областям мозга, и (1б) десинхронизированный вариант, характеризующийся нарушением ритмических, медленных волновых компонентов, их заменой на более быстрые колебания с меньшей амплитудой.

Результаты исследования и их обсуждение . Результаты визуальной оценки ЭЭГ у обследуемых спортсменов представлены в табл. 1.

Паттерн гиперсинхронизации альфа-активности отмечается в 1/4 случаев в группах наблюдения и в 1/3 случаев в группе контроля. Паттерн характеризуется усилением альфа-активности по индексу и амплитуде, сглаживанием зональных различий, с возникновением на этом фоне коротких вспышек дельта-активности, чаще в лобных областях, усиливающихся после пробы с гипервентиляцией. Паттерн формируется в условиях угнетения активности ретикулярной формации ствола мозга и заднего гипоталамуса, при усилении деятельности неспецифического таламуса за счет освобождения от тормозных влияний со стороны ретикулярной формации мозга, при спокойном состоянии переднего гипоталамуса, ассоциативных ядер таламуса [17–19], демонстрирует усиление деятельно-

Таблица 1

Результаты визуальной оценки ЭЭГ у обследуемого контингента

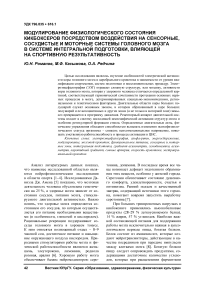

В работе также представлен паттерн десинхронизации. Гистограммы распределения паттернов в группах представлены на рис. 1.

■ I группа ^ II группа □ III группа

Рис. 1. Гистограммы распределения паттернов в группах исследования: 1 – нормальный паттерн; 2 – паттерн гиперсинхронизации альфа-активности; 3 – паттерн десинхронизации альфа-активности; 4 – паттерн гиперсинхронизации бета-активности низкой частоты; 5 – паттерн дезорганизации ритмов с наличием пароксизмальных вспышек при гипервентиляции

Таким образом, при визуальном анализе ЭЭГ в исследуемых группах выявлено максимальное количество нормальных и пограничных с нормой ЭЭГ в группах спортсменов-кикбоксеров, в группе контроля – преобладание синхронизированных паттернов, связанных с вегетативной дисфункцией.

Количественный анализ ЭЭГ проводился с вычислением следующих показателей: амплитуды и индексы ЭЭГ-ритмов во всех отведениях; доминирующие частоты для альфа- и бета-ритма в фоновой ЭЭГ и при гипервентиляции; функции внутри- и межполушарной когерентности альфа-ритма для всех отведений; результаты в виде таблиц, графиков, гистограмм, картограмм.

Проводя оценку интегральных ритмов ЭЭГ, мы сравнили частотно-амплитудные показатели альфа-ритма в трех группах наблюдения (см. рис. 1). Альфа-ритм характеризуется тремя основными параметрами: 1) амплитуда и частота; 2) распределение; 3) реактивность.

Амплитуда альфа-ритма в наших исследованиях возрастала и убывала, образуя веретена альфа-ритма. Амплитуда альфа-ритма и его веретен была симметрична по полушариям. У всех испытуемых более высокая амплитуда альфа-ритма в 75 % случаев выявляется в правом полушарии. Только у отдельных испытуемых (3 %) амплитуда альфа-ритма была выше слева. Нормальная асимметрия амплитуды альфа-ритма, не превышающая 50 % и устойчивая в разных отведениях, объясняется более тесной связью левого (где амплитуда ниже) полушария с активирующими мезэнцефальными структурами мозга, а правое (где амплитуда выше) с синхронизирующими диэнцефальными структурами мозга [20, 21]. Все указанные закономерности соответствуют физиологической норме.

При оценке исходных параметров в группах спортсменов (I и II) выявлены следующие различия.

Повышенные показатели максимальной и средней амплитуды альфа-ритма отмечены в I и II группе, пониженные – в группе контроля. Граничные показатели нормы амплитуды альфа-ритма составляют 30–70 мкВ. Таким образом, идеальной норме соответствуют параметры альфа-ритма I группы, нижней границе нормы – показатели группы контроля, амплитуда альфа-ритма II группы незначительно превышают верхний референсный уровень, что коррелирует (R = 0,88; p = 0,001) с большим количеством гиперсинхронных альфа-паттернов при визуальном анализе.

Частота альфа-ритма колебалась от 8,8 до 11,8 Гц, что соответствует физиологической норме от 8 до 13 Гц. Она довольно устойчива у каждого испытуемого, но могла уменьшаться на 1 Гц и больше при дремоте и отчетливо увеличивалась сразу при закрывании глаз. В табл. 2 представлены показатели фоновых и реактивных частот альфа-ритма в 2 группах спортсменов.

Отличия параметров частот на фоновой ЭЭГ и при гипервентиляции незначительные, что соответствует физиологической норме. Между группами спортсменов прослеживаются следующие различия. В I группе самые высокие показатели частот, и по полушариям на фоновой ЭЭГ они симметричны, при пробе с гипервентиляцией отмечается равномерное снижение частоты альфа-ритма. Во II группе показатели частот среднего уровня с преобла- данием в левом полушарии, при гипервентиляции повышение параметров отмечается в большей степени в правом полушарии. Лате-рализация изменений с преобладанием слева связана с максимальной нагрузкой на моторные зоны доминантного полушария.

Важными показателями альфа-ритма являются его распределение по областям коры головного мозга и реактивность. Доминирование альфа-ритма во всех группах исследования отмечалось в затылочно-теменных областях и не изменялось при пробе с гипервентиляцией, что соответствует физиологическим показателям.

В табл. 3 представлены линейные показатели кровотока в общих сонных артериях (ОСА), которые обеспечивают 2/3 мозгового кровотока и кровоснабжение мягких тканей головы.

При сравнении показателей кровотока по общим сонным артериям у спортсменов I и II групп с группой здоровых лиц мужского пола того же возраста (группа контроля) систолические скоростные показатели были

Таблица 2

Параметры амплитуды и частоты электроэнцефалограммы фоновые и при гипервентиляции в двух группах кикбоксеров

|

Параметр |

I группа |

II группа |

||

|

Фон |

Гипервентиляция |

Фон |

Гипервентиляция |

|

|

Амплитуда альфа-ритма слева, мкВ |

52,67 ± 20,67 27,00–88,00 |

Депрессия на 8,7 % |

56,77 ± 12,67 37,00–82,00 |

Депрессия на 8,69 % |

|

Амплитуда альфа-ритма справа, мкВ |

58,83 ± 21,83 24,00–98,00 |

Депрессия на 8,7 % |

54,69 ± 10,79 36,00–73,00 |

Депрессия на 8,69 % |

|

Частота альфа-ритма слева, Гц |

10,07 ± 0,69 9,20–11,60 |

8,25 ± 2,75 0,00–11,80 |

9,98 ± 0,56 9,10–11,40 |

10,08 ± 0,58 8,40–11,50 |

|

Частота альфа-ритма справа, Гц |

10,02 ± 0,72 9,20–11,60 |

8,57 ± 2,86 0,00–11,50 |

9,95 ± 0,50 9,10–11,40 |

10,25 ± 0,53 9,10–11,50 |

|

Частота альфа-ритма при пробе усилия слева, Гц |

9,92 ± 0,59* 8,70–11,60 |

12,03 ± 3,69 9,10–36,00 |

||

|

Частота альфа-ритма при пробе усилия справа, Гц |

9,83 ± 0,67* 8,70–11,60 |

12,69 ± 4,97 9,10–45,00 |

||

|

Депрессия альфа-ритма при ОГ, % |

73,33 ± 21,33 45,00–98,00 |

82,77 ± 14,01 54,00–99,00 |

||

|

Восстановление альфа-ритма при ЗГ, % |

81,33 ± 19,56 32,00–112,0 |

96,08 ± 28,09 49,00–222,0 |

||

|

Частота бета-ритма высокой частоты слева |

18,50 ± 3,83 13,00–26,00 |

18,00 ± 2,46 13,00–23,00 |

||

|

Частота бета-ритма высокой частоты справа, Гц |

18,50 ± 4,00 13,00–27,00 |

19,08 ± 2,57 14,00–28,00 |

||

|

Частота бета-ритма низкой частоты слева, Гц |

13,33 ± 1,33* 11,00–16,00 |

16,69 ± 2,33 12,00–22,00 |

||

|

Частота бета-ритма низкой частоты справа, Гц |

15,17 ± 2,22 12,00–21,00 |

17,85 ± 3,40 13,00–26,00 |

||

* - достоверность отличий р ≤ 0,05.

Таблица 3

Линейные показатели кровотока в общих сонных артериях в группах наблюдения

|

Группа |

Сторона исследования |

Скорость систолическая, см/с, Mean ± аd Min–max |

Скорость диастолическая, см/с, Mean ± аd Min–max |

Скорость средняя, см/с, Mean ± аd Min–max |

Индекс резистивности Mean ± аd Min–max6 |

|

I Экстра класса, МСМК, МС |

Справа |

81,43 ± 12,08* 60,00–100,0 |

15,57 ± 2,08 13,00–19,00 |

26,57 ± 2,61 22,00–32,00 |

0,80 ± 0,02 0,77–0,85 |

|

Слева |

83,86 ± 6,78* 66,00–94,00 |

16,71 ± 3,10 12,00–24,00 |

27,43 ± 3,06 22,00–33,00 |

0,80 ± 0,03 0,71–0,85 |

|

|

II Высокой квалификации, МС, КМС |

Справа |

87,07 ± 5,19* 72,00–96,00 |

15,79 ± 2,04 13,00–23,00 |

27,36 ± 1,94 24,00–34,00 |

0,82 ± 0,02 0,77–0,86 |

|

Слева |

88,21 ± 6,01* 74,00–98,00 |

16,43 ± 2,06 11,00–21,00 |

26,87 ± 4,05 13,15–33,00 |

0,81 ± 0,02 0,74–0,88 |

|

|

III Контроль |

Справа |

74,00 ± 13,14 49,00–96,00 |

15,14 ± 2,45 11,00–19,00 |

26,43 ± 3,92 20,00–33,00 |

0,79 ± 0,03 0,73–0,86 |

|

Слева |

79,43 ± 9,51 63,00–92,00 |

17,43 ± 2,49 15,00–23,00 |

28,86 ± 3,88 22,00–36,00 |

0,78 ± 0,02 0,74–0,83 |

* – достоверные отличия от показателей группы контроля, p < 0,05.

на 10–17 % выше (р ≤ 0,05), показатели средней, диастолической скорости кровотока и индекса резистивности не отличались в группах сравнения.

При сравнении показателей экстракраниального кровотока по ОСА выявлены достоверное (p < 0,05) превышение систолической скорости кровотока и индекса резистивности (ускорения кровотока) в группах спортсменов (I и II) по сравнению с группой контроля. Линейная скорость кровотока в I группе была на 9 % выше справа, на 5 % выше слева; во II группе линейная скорость кровотока превышала показатели контрольной группы на 18 % справа и на 11 % - в левых отделах. Повышение индексов резистивности не имело достоверного значения. Параметры мозговой гемодинамики в каротидных бассейнах имели прямую зависимость от показателей центральной гемодинамики. В I группе умеренное повышение систолической скорости соответствовало физиологическим показателям сердечной деятельности, во II группе – достоверное повышение систолической скорости кровотока по общим сонным артериям обусловлено изменениями сердечной гемодинамики по типу синусовой брадикардии, что соответствует электрофизиологическому ремоделированию миокарда спортсменов, морфологическому ремоделированию (эксцентрическая гипертрофия) миокарда у спортсменов, тренирующих специальную выносливость [22].

При анализе феномена межполушарной асимметрии последняя была выявлена в группе контроля с преобладанием в левых отделах систолической скорости на 6 %, средней скорости – на 8 %, диастолической скорости – на 13 %, отличий индекса резистивности не выявлено. Таким образом, в исследуемых группах межполушарная асимметрия экстракраниального кровотока по общим сонным артериям соответствовала физиологическим взаимоотношениям.

При сравнении гемодинамических параметров внутренних сонных артерий (ВСА) трех исследуемых групп (табл. 4) и литературных данных [23] выявлено снижение показателей линейной скорости кровотока на 26 % и повышение показателей ускорения на 27 %.

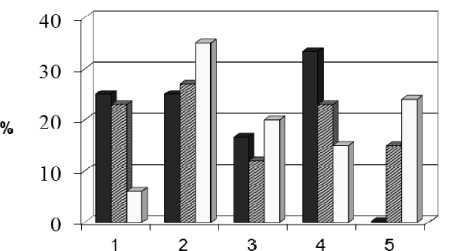

Поскольку данные отличия наблюдались во всех обследуемых группах, можно говорить об общепопуляционных изменениях мозгового кровотока молодых людей в данной местности или связи параметров мозговой гемодинамики с параметрами центральной гемодинамики, т. е. приспособительными (адаптивными) реакциями на фоне мягкой артериальной гипертензии при повышении сердечного выброса. Систолическое артериальное давление в I группе составило 119,38 ± ± 7,93 мм рт. ст., во II группе – 119,63 ± 5,47, в III группе – 128,79 ± 10,33. Показатели диастолического давления были физиологическими: в I группе – 68,38 ± 6,91 мм рт. ст., во II группе – 70,50 ± 6,63, в III группе –

Таблица 4

Линейные показатели кровотока во внутренних сонных артериях в группах обследования контроля

|

Группа |

Сторона исследования |

Скорость систолическая, см/с, Mean ± аd Min–max |

Скорость диастолическая, см/с, Mean ± аd Min–max |

Скорость средняя, см/с, Mean ± аd Min–max |

Индекс резист и в-ности Mea n ± аd Min – max6 |

|

I Экстра класса, МСМК, МС |

Справа |

49,29 ± 3,18* 44,00–57,00 |

19,00 ± 2,86 15,0 0 –24,00 |

26,29 ± 2,61 22,00–31,00 |

0,60 ± 0,04* 0,50 – 0,68 |

|

Слева |

52,14 ± 9,55* 38,00–67,00 |

19,00 ± 2,86 14,0 0 –23,00 |

26,14 ± 4,20 19,00–34,00 |

0,64 ± 0,03* 0,58 – 0,71 |

|

|

II Высокой квалификации, МС, КМС |

Справа |

53,86 ± 7,27* 38,00–70,00 |

20,71 ± 1,76 17,0 0 –25,00 |

27,64 ± 2,27 22,00–34,00 |

0,62 ± 0,07* 0,39 – 0,82 |

|

Слева |

55,86 ± 10,43* 38,00–82,00 |

19,86 ± 3,29 11,0 0 –33,00 |

27,79 ± 4,36 20,00–46,00 |

0,74 ± 0,17* 0,52 – 0,65 |

|

|

III Контроль |

Справа |

54,14 ± 9,63* 42,00–81,00 |

22,71 ± 4,61 17,0 0 –35,00 |

30,71 ± 5,39 24,00–49,00 |

0,58 ± 0,03* 0,52 – 0,65 |

|

Слева |

49,43 ± 7,47* 39,00–74,00 |

19,57 ± 3,06 15,0 0 –26,00 |

26,43 ± 4,37 20,00–38,00 |

0,60 ± 0,04* 0,50 – 0,66 |

* – достоверные отличия от показателей нормы, p < 0,0 5 .

72,50 ± 5,43. Частота сердечных сокращений была физиологической в I и III группах (66,85 ± ± 9,37 и 73,29 ± 10,04 уд./мин соответственно) и отклонялась в сторону брадикардии во II группе – 52,62 ± 4,63 уд./мин.

На рис. 2 представлены значения центральной гемодинамики кикбоксеров.

Рис. 2. Показатели центральной гемодинамики в группах исследования

В группах сравнения не обнаружено достоверных различий по систолической, средней и диастолической скоростям кровотока. Отмечены более высокие параметры систолической скорости кровотока в I и II группах по левой внутренней сонной артерии (ЛВСА), а в III группе – по правой внутренней сонной артерии (ПВСА), что отражает нарушение физиологических соотношений в группе контроля. Соответственно, феномен межполушарной асимметрии выявлен в группах спортсменов с преобладанием слева до 6 % (соот- ветствие физиологической норме), а в группе контроля – с преобладанием справа на 10–15 % (реверсия физиологических межполушарных взаимоотношений экстракраниального кровотока).

норма I группа II группаконтроль

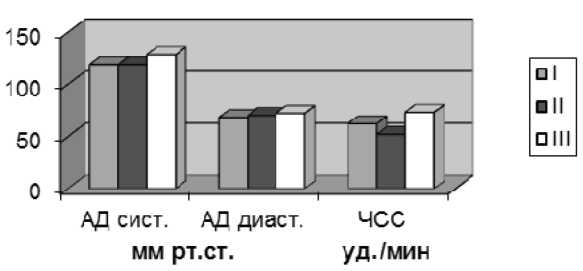

Рис. 3. Показатели каротидного градиента в группах

На рис. 3 представле н ы показате л и каротидного градиента четырех групп.

При анализе каротидного градиента – соотношения скоростей по ОСА и ВСА (ОСА / ВСА, норма 1,0–1,5) – в группах наблюдения получены следующие данные: I группа – 1,59 ± 0,22 (0,59–1,76); II группа – 1,60 ± 0,02 (1,58–1,65); III группа – 1,37 ± 0,22 (1,05–1,63). В I и II группах каротидный градиент превышал физиологическую норму на 6 %. В III группе показатели соответствовали физиологической норме. Увеличение гради- ента в группах кикбоксеров может свидетельствовать об избыточности мозгового кровотока на внутричерепном уровне.

Заключение . Как показало наше исследование, электрическая активность головного мозга спортсменов-кикбоксеров обладает определенной пространственно-временной организацией, включая как визуальную картину биопотенциалов с наличием ряда ЭЭГ-пат-тернов, так и структуру межцентральных отношений когерентных характеристик ЭЭГ со специфической реорганизацией этих электрофизиологических показателей при разных видах тренировочной деятельности и питания (направленное изменение функционального состояния головного мозга).

Обнаружен повышенный кровоток в ОСА у спортсменов по сравнению с группой контроля (р ≤ 0,05). Межполушарная асимметрия экстракраниального кровотока по ОСА соответствовала физиологическим интеграциям. Феномен межполушарной асимметрии выявлен в группах спортсменов с преобладанием слева до 6 % (соответствие физиологической норме), а в группе контроля – с преобладанием справа на 10–15 % (реверсия физиологических межполушарных взаимоотношений экстракраниального кровотока).

Выявили популяционные изменения мозгового кровотока у всех обследуемых, проживающих в данной местности на фоне мягкой артериальной гипертензии при увеличении сердечного выброса.

В исследовании не обнаружено достоверных различий по систолическим, диастолическим и средним скоростям кровотока.

В группе контроля выявлены нарушения физиологических соотношений, а увеличение градиента у кикбоксеров может свидетельствовать об избыточности мозгового кровотока на внутричерепном уровне.

Список литературы Модулирование физиологического состояния кикбоксеров посредством воздействия на сенсорные, сосудистые и моторные системы головного мозга в системе интегральной подготовки, влияющей на спортивную результативность

- Королева, М.В. Особенности гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у женщин 20-40 лет при занятиях фитнесом: автореферат: дис. … канд. биол. наук/М.В. Королева. -Челябинск, 2009. -22 с.

- Эрлих, В.В. Системно-синергетические интеграции в саморегуляции гомеостаза и физической работоспособности человека в спорте: моногр./В.В. Эрлих, А.П. Исаев, В.В. Корольков. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2012. -266 с.

- Сологуб, Е.Б. Особенности функциональных структур в коре больших полушарий, обеспечивающие работу спортсмена на выносливость/Е.Б. Сологуб, Н.Я. Кулагина, А.П. Флорес//Физиологическая характеристика и методы определения выносливости в спорте/под ред. Н.В. Зимкина. -М.: Физкультура и спорт, 1972. -С. 147-158.

- Сологуб, Е.Б. Спортивная генетика/Е.Б. Сологуб, В.А. Таймазов. -М.: Терра-спорт, 2000. -127 с.

- Амен, Д.Дж. Великолепный мозг в любом возрасте/Д.Дж. Амен; [пер. с англ. Ю.В. Рябининой]//Психология. Мозговой штурм. -М.: Эксмо, 2012. -480 с.

- Романов, Ю.Н. Мониторинг психофизиологического потенциала и уровня здоровья кикбоксеров в многолетней системе интегральной подготовки: учеб. пособие/Ю.Н. Романов. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2010. -204 с.

- Потапова, Т.В. Адаптивно-компенсаторные реакции организма юных спортсменов на нагрузки прогрессивной тренировки и восстановления: моногр./Т.В. Потапова, В.В. Эрлих, А.М. Мкртумян; под ред. заслуж. деятеля науки РФ, д.б.н., проф. А.П. Исаева. -Тюмень: Тюмен. изд-во гос. ун-та, 2008. -334 с.

- Левицкий, Д.О. Биохимия мембран/Д.О. Левицкий; под ред. А.А. Болдырева//Кальций и биологические мембраны, 1990. -Кн. 7. -М.: Высш. шк. -124 с.

- Разумов, А.Н. Здоровье здорового человека (Основы восстановительной медицины)/А.Н. Разумов, В.П. Пономаренко, В.А. Пискунов; под общ. ред. В.С. Шинкаренко. -М.: Медицина, 1996. -413 с.

- Гайтон, А.К. Медицинская физиология: пер. с англ./А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл; под ред. В.И. Кобрина. -М.: Логосфера, 2008. -1296 с.

- Исаев, А.П. Полифункциональная мобильность и вариабельность организма спортсменов олимпийского резерва в системе многолетней подготовки: моногр./А.П. Исаев, В.В. Эрлих. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2010. -502 с.

- Гольберг, Н.Д. Питание юных спортсменов/Д.Н. Гольберг, Р.Р. Дондуковская. -М.: Совет. спорт, 2007. -240 с.

- Организация питания спортсменов сборных команд СССР по различным видам спорта/В.В. Лаптев, В.В. Горбунов, Р.Д. Сейфулла и др. -М., 1985.

- Волков, Н.И. Биологически активные добавки в специализированном питании спортсменов/Н.И. Волков, В.И. Олейников. -3-е изд. -М.: Физкультура и спорт, 2005. -88 с.

- Кулиненков, О.С. Подготовка спортсмена: фармакология, физиотерапия, диета/О.С. Кулиненков. -М.: Совет. спорт, 2009. -432 с.

- Уилмор, Дж.Х. Физиология спорта и двигательной активности: пер. с англ./Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. -Киев: Книга, 1997. -502 с.

- Жирмунская, Е.А. В поисках объяснения феноменов ЭЭГ/Е.А. Жирмунская. -М.: Биола, 1997. -117 с.

- Жирмунская, Е.А. Клиническая электроэнцефалография (цифры, гистограммы, иллюстрации)/Е.А. Жирмунская. -М.: Вега-Принт, 1993. -33 с.

- Жирмунская, Е.А. Функциональная взаимозависимость больших полушарий мозга человека/Е.А. Жирмунская. -М.: Наука, 1989. -167 с.

- Гриндель, О.М. Энцефалограмма человека при черепно-мозговой травме/О.М. Гриндель. -М.: Наука, 1988. -432 с.

- Брагина, Н.Н. Функциональные асимметрии человека/Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. -М.: Медицина, 1981. -288 с.

- Особенности ЭКГ спортсмена/З.Г. Орджоникидзе, В.И. Павлов, А.Е. Дружинин, Ю.М. Иванова. -http://www.mnpcsm. ru (дата обращения: 28.09.2006).

- Лелюк, В.Г. Церебральное кровообращение и артериальное давление/В.Г. Лелюк, С.Э. Лелюк. -М.: Реальное время, 2004. -304 с.