Модулирующее влияние возраста и пола на выраженность сенсомоторного дефицита у больных со спондилолистезом поясничной локализации

Автор: Шеин Александр Порфирьевич, Криворучко Галина Алексеевна, Колчанов Константин Витальевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель настоящей работы состояла в нейрофизиологической оценке модулирующего влияния возраста и пола на выра- женность сенсомоторного дефицита у больных со спондилолистезом поясничной локализации. Комплексному нейро- физиологическому тестированию (глобальная ЭМГ, М‑ответ, Н‑рефлекс, транскраниально вызванный потенциал) под- вергнуто 88 больных 13-77 лет (38 - мужского, 50 - женского пола) со спондилолистезами различной этиологии. Установлено, что пол и возраст оказывают отчетливое модулирующее влияние на динамику развития патологических изменений в компримированных корешковых структурах у больных с указанным заболеванием позвоночника.

Спондилолистез, неврологический дефицит, пол, возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/142121525

IDR: 142121525

Текст научной статьи Модулирующее влияние возраста и пола на выраженность сенсомоторного дефицита у больных со спондилолистезом поясничной локализации

Известно, что пол и возраст пациентов могут оказывать модулирующее влияние на формирование и развитие такой болезни цивилизации, как спондилолистез. Согласно данным, представленным Fredrickson [1], к 18 годам частота встречаемости спондилолистеза в популяции составляет 6 %, а к старости достигает 25 % за счет увеличения дегенеративных форм спондилолистеза [2–7]. Среди представителей обоего пола до достижения 50–60-летнего возраста заболевание встречается с одинаковой частотой, а в пожилом и старческом возрасте более часто болеют женщины. В частности, в своей работе, посвященной исследованию дегенеративного спондилолистеза, Epstein с соавт. [8] подчеркивают, что в возрастных группах старше 60 лет спондилолистез встречается среди лиц женского пола в 2 раза чаще, чем мужского. Выраженность неврологического дефицита у больных указанной категории, обусловленная развитием компрессионно-ишемических моно- или полирадикулопатий различной степени тяжести, зависит от совокупности взаимодействующих факторов, среди которых наибольшее значение придается этиологии спондилолистеза, степени и уровню смещения позвонка, а также стабильности в пораженном отделе позвоночника. Что касается возможной роли возраста и пола в развитии сенсомоторного дефицита у пациентов со спондилолистезом поясничной локализации, то инструментальных доказательств ее существования в доступных нам литературных источниках не обнаружено.

Цель настоящей работы состояла в нейрофизиологической оценке модулирующего влияния возраста и пола на выраженность сенсомоторного дефицита у больных со спондилолистезом поясничной локализации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Комплексному нейрофизиологическому тестированию подвергнуто 88 больных 13–77 лет (36,7±1,8 года) (38 — мужского, 50 — женского пола) со спондило-листезами различной этиологии: спондилолизным (42 пациента), диспластическим (11 пациентов), дегенеративным (31 пациент), травматическим (4 пациента). Распределение выборки по уровню смещения позвонка: L3–6 (6,8 %) случаев, L4–25 (28,4 %), L5–52 (59,1 %), переходного L6–5 (5,7 %). Распределение по степени смещения (по классификации H. Meyerding): I степень — 19 (21,6 %) случаев, II — 47 (53,4 %), III — 13 (14,8 %), IV — 9 (10,2 %). Нестабильность в смещенном сегменте, по данным ФРИ, наблюдалась в 34 (38,6 %) случаях, в остальных наблюдениях (61,4 %) спондилолистез был фиксированным. Все пациенты предъявляли жалобы на болевой синдром различной степени выраженности, протекающий по типу люмбалгии (37 случаев) и люмбоишиалгии (51 случай), ограничение объема движений в поясничном отделе позвоночника.

У каждого пациента регистрировались следующие показатели: амплитуда (от пика до пика) униполярно зарегистрированных М-ответов m. rectus femoris, m. tibialis anterior, m. extensor digitorum brevis, m. gastrocnemius (c. l.), m. soleus, m. flexor digitorum brevis; амплитуда максимальных Н-рефлексов m. gastrocnemius (c. l.) и m. soleus; средняя амплитуда и частота следования колебаний суммарной ЭМГ m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius (c. l.), зарегистрированной биполярно в условиях выполнения теста «максимальное произвольное напряжение», амплитуда и латентность транс-краниально вызванных потенциалов (ТВП) m. tibialis anterior. В качестве основного анализируемого признака использован предложенный нами индекс сенсомо- торного дефицита (ИСД) — интегральный показатель (среднее отклонение от контрольных величин, выраженное в %), рассчитываемый как по всей совокупности ЭМГ-показателей тестируемых мышц слева и справа, так и для пар корешков L4, L5 и S1. Используемое оборудование — цифровая система ЭМГ / ВП Viking-IV (Nicolet, США) и магнитноимпульсный стимулятор Quadropulse-500 (Magstim, Великобритания). В качестве контроля использованы данные 32 здоровых испытуемых в возрасте 15–26 лет. Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета анализа данных Microsoft Excel-2003, дополненного программами непараметрической статистики [9]. Для оценки достоверности различия сопоставляемых выборок показателей использованы t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий Вилкоксона. Взаимосвязь признаков оценивалась с помощью коэффициентов линейной корреляции Пирсона. Принятый уровень статистической значимости выводов — 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

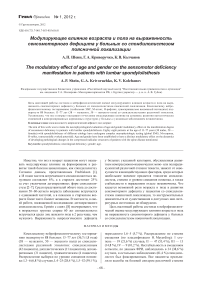

Установлено, что степень отклонения ЭНМГ-показателей от нормы, выраженная в величинах ИСДобщ., имеет четко выраженную обратную корреляцию с возрастом пациента (рис. 1). Коэффициент линейной корреляции Пирсона (R) составил (-0,578) (P < 0,001). Таким образом, в пожилом и старческом возрасте неврологическая симптоматика выражена сильнее, чем в подростковом. С одной стороны, этот факт может быть обусловлен быстрым истощением адаптационных ресурсов организма у пациентов старшей возрастной группы. С другой стороны, такая картина может быть связана с постепенным нарастанием неврологических расстройств, связанных с прогрессированием дегенеративных изменений в структурах позвоночного столба у пациентов старшей возрастной группы [3]. Вероятнее всего, два этих фактора взаимосвязаны, а их совокупность определяет степень неврологического дефицита у пациентов пожилого и старческого возраста.

Полученные данные, в сопоставлении с клиникорентгенологическими проявлениями спондилолистеза, свидетельствуют также о возможности нарастания неврологической симптоматики с возрастом без прогрессирования смещения позвонка.

Для оценки влияния фактора пола на выраженность неврологических расстройств у больных со спондилолистезом указанной локализации из основной выборки пациентов (88 человек) были сформированы две равноценные по среднему возрасту группы. В первую вошли 37 лиц мужского пола в возрасте от 14 до 54 лет (средний возраст 29 ± 3 года), во вторую группу — 26 лиц женского пола в возрасте от 13 до 48 лет (средний возраст 31 ± 2 года). В первой группе больных смещение LIII позвонка зафиксировано в 1 (2,7 %) случае, LIV позвонка — в 4 (10,8 %) случаях, LV позвонка — в 28 (75,7 %) случаях, переходного LIV позвонка — в 4 (10,8 %) случаях. Во второй группе пациентов смещение LIII позвонка зафиксировано в 1 (3,8 %) случае, LIV позвонка — в 5 (19,2 %) случаях, LV позвонка — в 19 (73,1 %) случаях. Кроме того, в 1 (2,7 %) случае зафиксировано смещение двух позвонков: LV и переходного LVI. В обеих группах преобладали больные со спондилолизным листезом (согласно этиологической классификации L. Wiltze), 59,5 % и 61,5 % соответственно в первой и второй группах. Примерно одинаковой оказалась и частота встречаемости диспластического спондилолистеза среди пациентов обеих групп (16,2 % и 11,5 % в первой и второй группах соответственно). Во второй группе пациентов дегенеративная этиология смещения позвонка установлена в 27 % случаев, а случаев травматического спондилолистеза не зафиксировано, тогда как в первой группе спондилолистез дегенеративной этиологии диагностирован в 13,5 % случаев, а травматической — в 16,2 %. Средняя величина смещения позвонка в обеих группах составила 1,3 ± 0,1 см. Что касается относительной величины смещения (по классификации H. Meyerding), то распределение анализируемых выборок по данному критерию выглядело следующим образом: число пациентов первой группы с I степенью смещения — 9 (24,3 %), а во второй группе — 2 (7,7 %); со II степенью — в первой группе — 19 (51,4 %), во второй группе — 15 (57,7 %); с III степенью — в первой группе — 6 (16,2 %), во второй группе — 4 (15,4 %); с IV степенью — в первой группе — 3 (8,1 %),

Рис. 1. Зависимость ИСДобщ. от возраста пациента во второй — 5 (19,2 %). При этом нестабильность в поясничном отделе зафиксирована у 11 (29,7 %) пациентов первой группы и у 10 (38,5 %) пациентов второй группы. У остальных пациентов спондилолистез отнесен к категории т. н. «фиксированного».

Клинические проявления неврологической симптоматики, наблюдаемые у пациентов, носили умеренно и ярко выраженный характер. Синдром люмбалгии наблюдался у всех пациентов, вошедших в выборку. В ряде случаев болевой синдром сопровождался иррадиацией боли по ходу нервных стволов, формирующихся в поясничном сплетении («синдром люмбоишиалгии»). Указанное явление наблюдалось у 17 пациентов (45,9 %) первой группы и у 14 пациентов (53,8 %) второй группы. Выраженность болевого синдрома варьировала от умеренной до крайне выраженной, при которой пациент был вынужден принимать «анталгическую» позу. Двигательные расстройства различной степени выраженности, связанные с нарушением сенсомоторной иннервации различных миотомов, (L IV , L и S I ), зарегистрированы в 11 (29,7 %) случаях среди пациентов первой группы и в 9 (34,6 %) — среди пациентов второй группы. Нарушения чувствительности различной степени выраженности в дерматомах, иннервируемых заинтересованным нервным корешком, отмечены в 14 (37,8 %) случаях среди пациентов первой группы и в 12 (46,1 %) случаях среди пациентов второй группы.

Результаты сопоставления данных ЭНМГ-тестирования больных указанных групп свидетельствуют о том, что при спондилолистезе у лиц женского пола неврологический дефицит выражен более отчетливо, чем у лиц мужского пола (см. табл. 1). В частности, ИСД общ у пациентов первой группы составил 95,4± 3,0 %, второй — 82,1 ± 2,6 % (P < 0,01). Та же картина наблюдалась при сопоставлении ИСД, рассчитанных отдельно для пар корешков L IV , L V , S I . Наиболее выраженное межгрупповое различие анализируемого показателя отмечено в отношении пары корешков LIV (P < 0,001). При этом важно отметить, что у больных первой группы наиболее низкий ИСД наблюдается в отношении S I -пары корешков, а наиболее высокий — LIV-пары. Из таблицы 1 также видно, что у пациентов второй группы наиболее яркие ЭНМГ-признаки функциональной недостаточности просматриваются в отношении L IV -пары корешков, а наиболее функционально сохранившейся выглядит корешковая пара L5.

Выявленные изменения в функционировании сенсомоторного аппарата у пациентов женского пола могут быть обусловлены более частой встречаемостью спондилолистезов дегенеративной этиологии, при этом дегенеративные изменения костно-хрящевых структур позвоночника происходят в нескольких сегментах позвоночного столба, вызывая компрессию нервных стволов в области межпозвонковых отверстий, а собственно спондилолистез развивается в том сегменте позвоночного столба, где дегенеративные процессы в межпозвонковом диске наиболее выражены [4, 10].

Средние величины показателей суммарной ЭМГ у пациентов двух групп представлены в таблице 2. Представленные в этой таблице данные свидетельствуют о том, что статистически значимое межгрупповое различие (P < 0,001) средней амплитуды суммарной ЭМГ

Таблица 1

Средние значения ИСД, рассчитанные для пар корешков LIV, L V , S j и для совокупности указанных корешков (ИСД общ ), у больных мужского (1 гр.) и женского (2 гр.) пола (M ± m; %)

|

Показатели |

Группы больных |

|

|

1 группа (n = 37) |

2 группа (n = 26) |

|

|

ИСД общ ( %) |

95,0 ± 3,1* |

82,1 ± 2,6 |

|

ИСД LIV ( %) |

98,77 ± 3,9* |

74,0 ± 3,9 |

|

ИСД LV ( %) |

98,6 ± 3,8* |

88,3 ± 3,7 |

|

ИСД SI ( %) |

92,5 ± 3,6* |

81,5 ± 3,0 |