Модуляционное влияние коротирующей магнитной ловушки на 27-дневные вариации космических лучей в ноябре-декабре 2014 г

Автор: Сдобнов В.Е., Кравцова М.В., Олемской С.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

По данным наземных измерений на мировой сети нейтронных мониторов и космических аппаратах GOES-15 исследована 27-дневная вариация интенсивности космических лучей (КЛ) в ноябре-декабре 2014 г. Показано, что определяющим фактором значительного различия в ее амплитудах являются существенные изменения потерь энергии при движении частиц в регулярных электромагнитных полях гелиосферы. В этот период под воздействием огромной корональной дыры на юге Солнца в межпланетном пространстве существовала долгоживущая коротирующая ловушка такой конфигурации, при которой для КЛ с энергией ~3-20 ГэВ наиболее эффективно происходила ее потеря, за счет чего в наземных измерениях интенсивности КЛ нейтронными мониторами наблюдалась аномально большая амплитуда 27-дневной вариации.

Модуляция космических лучей, солнечная активность, 27-дневные вариации

Короткий адрес: https://sciup.org/142220316

IDR: 142220316 | УДК: 523.745, | DOI: 10.12737/szf-51201902

Текст научной статьи Модуляционное влияние коротирующей магнитной ловушки на 27-дневные вариации космических лучей в ноябре-декабре 2014 г

Важной особенностью межпланетного пространства является его секторная структура. Это означает, что в плоскости эклиптики может существовать четное число секторов с различным направлением радиальной компоненты межпланетного магнитного поля (ММП).

Секторная структура ММП связана с существованием нейтрального токового слоя, разделяющего полусферы, в которых радиальная компонента имеет противоположное направление (поскольку магнитный поток через любую замкнутую поверхность равен нулю, магнитное поле в разных областях пространства должно быть направлено в противоположные стороны). Каждые 22 года магнитное поле Солнца меняет знак — происходит переполюсовка. Токовый слой находится приблизительно в плоскости солнечного экватора и имеет гофрированную структуру — он попеременно отклоняется к северу и югу от экватора. В результате вращения Солнца складки токового слоя закручиваются в спирали.

Земля, двигаясь в межпланетном пространстве, попадает в секторы с различным направлением радиальной компоненты ММП. Из-за долготных и широтных градиентов скорости солнечного ветра (СВ), имеющих место вблизи Солнца, по мере удаления от него возникают радиальные градиенты скорости, которые приводят к образованию бесстолкновительных ударных волн вблизи границ секторов. Такие волны возникают на расстояниях от 1 а.е. и прослеживаются до расстояний нескольких а.е.

Если комплекс активности существует в течение нескольких оборотов Солнца, то из-за того что магнитная неоднородность как бы привязана к определенной силовой линии, «выходящей» из данного меридиана, она будет вращаться вместе с Солнцем.

Распространение КЛ в гелиосфере при наличии таких неоднородностей вызывает 27-дневную вариацию. Исследованию влияния коротирующих структур СВ на поведение КЛ посвящены многочисленные работы, например [Lee et al., 2010; Modzelewska, Alania, 2013; Gil, Alania, 2016] .

Обычно амплитуда 27-суточной вариации нейтронной компоненты КЛ, измеренная на уровне моря, не превышает ~0.7–1.0 % от спокойного уровня [Дорман, 1963] .

Начиная со второй половины 2014 г. до марта 2015 г. на станциях КЛ мировой сети наблюдалась 27-дневная вариация аномально большой амплитуды [Gil, Mursula, 2015] . Так, на станции КЛ Иркутск (пороговая жесткость R =3.66 ГВ), расположенной на высоте 433 м, размах амплитуды 27-дневной вариации КЛ в ноябре–декабре 2014 г. составила ~8 %.

По данным [] во второй половине 2014 г. в районе южного полюса Солнца существовала огромная корональная дыра, что привело к асимметричной магнитной конфигурации на средних и высоких гелиоширотах. Наклон токового слоя в ноябре–декабре составлял ~52° []. Кроме того, в этот период на Солнце происходила переполюсовка [http://wso. ].

В данной работе дается интерпретация аномально большой амплитуды 27-дневной вариации КЛ в ноябре–декабре 2014 г.

ДАННЫЕ И МЕТОД

Для анализа использовались усредненные за часовые интервалы данные наземных измерений нейтронных мониторов 39 станций мировой сети. Использовались также данные с космических аппаратов GOES-15 [].

Методом спектрографической глобальной съемки [Dvornikov, Sdobnov, 2002; Dvornikov et al., 1983] получена информация о вариациях углового и энергетического распределения первичных КЛ за пределами магнитосферы Земли, а также об изменениях планетарной системы жесткостей геомагнитного обрезания за каждый час наблюдений. Амплитуды модуляции отсчитывались от фонового уровня 28 ноября 2014 г. По информации, полученной по данным мировой сети станций КЛ и по измерениям протонов на орбите Земли космическим аппаратом GOES-15 [Dvornikov, Sdobnov, 2002] , рассчитаны спектры протонов КЛ в отдельные моменты исследуемых событий. Для расчета спектров КЛ использовалось выражение, полученное в рамках модели модуляции КЛ регулярными электромагнитными полями гелиосферы [Дворников и др., 2013] .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Существование во второй половине 2014 г. и начале 2015 г. огромной корональной дыры [] привело к наличию квазистационарных высокоскоростных потоков солнечной плазмы в межпланетном пространстве. При распространении высокоскоростной поток догоняет медленный, в результате их взаимодействия образу- ется магнитная ловушка, которая вращается вместе с Солнцем с 27-дневной периодичностью, вызывая 27-дневные вариации в интенсивности КЛ.

Согласно [Крымский, 1969], эти вариации КЛ требуют наличия упорядоченного ММП, поэтому важным фактором в модуляции КЛ с 27-дневной периодичностью может быть изменение их энергии при движении в регулярных электромагнитных полях гелиосферы. Изменение энергии, в свою очередь, определяется величиной и природой электрических полей межпланетной среды и временем взаимодействия частиц с этими полями [Дворников и др., 2013], которое в значительной мере определяется структурами ММП типа магнитных ловушек. При таком подходе изменение энергии описывается выражением zeQ B„r2

Ае =----- 0-0- (1 - cos X E ) = zeU ,

c где U = QB0r02(1 - cos XE) — потенциал электрического поля на гелиошироте XE, Q — угловая скорость вращения Солнца, B0 — напряженность среднего магнитного поля при r0. Жесткостной спектр КЛ на орбите Земли описывается выражением [Дворников и др., 2013]

( е 2 -е 2 ) 3 / 2 ( е +Ае V

J ( r ) = A

е|\е +Ае )2 -е 0 ] У T 0 +е 0

,

где е — полная энергия частиц с жесткостью R ; Ае — изменения е в электромагнитных полях гелиосферы; е0 — энергия покоя; T 0 — кинетическая энергия частиц, при которой интенсивность КЛ соответствующей жесткости в Галактике равна А ; у — спектральный индекс галактического спектра.

Видно, что потери энергии частиц при потенциальном электрическом поле не зависят от жесткости частиц и при характерной напряженности ММП ( ~ 5 нТл) составляют ~ 0.2 ГэВ.

В том случае, когда ММП имеет структуру, отличную от спиральной (например, при наличии петлеобразных структур или магнитных облаков, т. е. магнитных ловушек), значения ∆ε будут зависеть от напряженности магнитных полей данных структур и скорости СВ и почти на порядок превосходить значение 0.2 ГэВ [Дворников и др., 2013] .

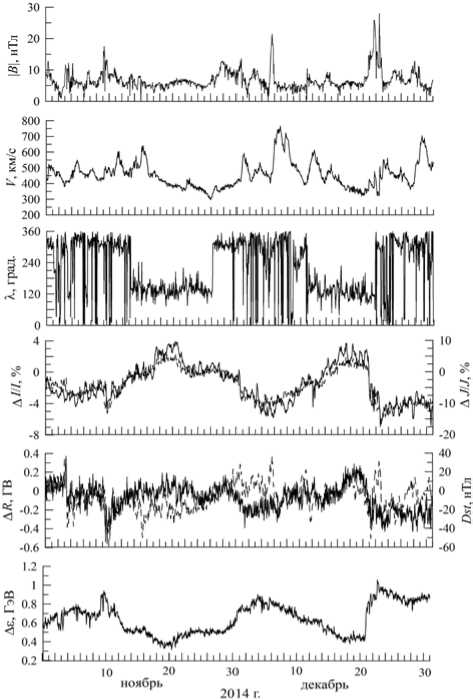

На рис. 1 показаны параметры СВ и ММП. Четко видны периоды, когда ММП направлено от Солнца и когда оно сменяется на противоположное, т. е. просматривается секторная структура ММП.

По данным измерений параметров СВ на КА [] средняя величина модуля ММП в секторе с направлением магнитного поля к Солнцу в 2014 г. была больше (~7.2 нТл), чем в секторе с направлением магнитного поля от Солнца (~6.2 нТл).

На рисунке видно, что амплитуда 27-дневной вариации нейтронной компоненты КЛ в Иркутске в ноябре–декабре 2014 г. составляет ~ ±4 %, что гораздо больше обычно наблюдаемой амплитуды. Такое большое различие в амплитудах вариаций обусловлено различной величиной потерь энергии части-

Рис. 1. |B| — модуль напряженности ММП, λ — долготный угол ориентации ММП, V — скорость СВ, ΔI/I — амплитуда вариаций КЛ на станции Иркутск (Rc=3.66 ГВ) (сплошная линия), ΔJ/J — амплитуда вариаций КЛ с жесткостью 10 ГВ на орбите Земли (штриховая линия), ΔR — изменение жесткости геомагнитного обрезания КЛ в Иркутске (сплошная линия), Dst — индекс геомагнитной активности (штриховая линия); ∆ε — изменение энергии частиц в электромагнитных полях гелиосферы цами КЛ в электромагнитных полях гелиосферы в этот период. Эти потери изменялись от ~0.3 до ~1.1 ГэВ. Обычно эта величина в 27-дневном цикле составляет от ~0.2 до ~0.5–0.7 ГэВ. Можно сделать вывод, что определяющим фактором наблюдаемой большой амплитуды 27-дневной вариации КЛ в ноябре– декабре 2014 г. являются существенные вариации потерь энергии при движении частиц в регулярных электромагнитных полях гелиосферы, а также то, что эти потери в секторе, где ММП направлено от Солнца, намного меньше, чем в противоположном.

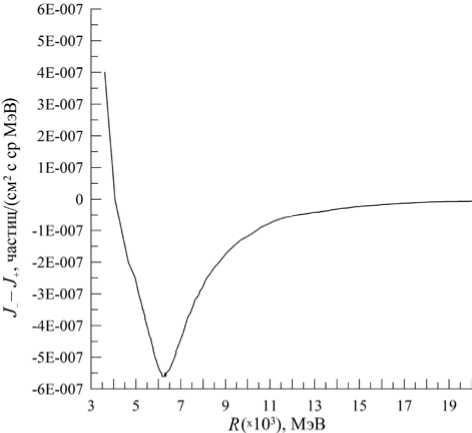

Для того чтобы выяснить, в каком диапазоне энергий происходит максимальная модуляция в различных секторах ММП, рассчитаны средние дифференциальные спектры КЛ в секторах с направлением ММП к Солнцу ( J – ) и от Солнца ( J + ) для периода ноябрь–декабрь 2014 г. На рис. 2 приведена разность таких спектров J – – J + . Видно, что в диапазоне энергий от ~3 до 20 ГэВ, где нейтронные мониторы обладают наибольшей чувствительностью, преобладала модуляция в секторах с направлением ММП к Солнцу. По-видимому, в это время в межпланетном пространстве под воздействием огромной корональ-

Рис. 2 . J –– J + — разность средних дифференциальных спектров КЛ в секторах с направлением ММП к Солнцу ( J –) и от Солнца ( J +)

ной дыры на юге Солнца возникла долгоживущая коротирующая ловушка такой конфигурации, при которой для КЛ с энергией ~3–20 ГэВ наиболее эффективно происходила ее потеря, за счет чего в наземных измерениях интенсивности КЛ нейтронными мониторами наблюдается аномально большая амплитуда 27-дневной вариации.

Работа выполнена в рамках государственного задания на 2018 г. № 007-00163-18-00 от 12.01.2018 на научном оборудовании Центра коллективного пользования «Ангара» и УНУ «Российская национальная наземная сеть станций космических лучей».

Список литературы Модуляционное влияние коротирующей магнитной ловушки на 27-дневные вариации космических лучей в ноябре-декабре 2014 г

- Дворников В.М., Кравцова М.В., Сдобнов В.Е. Диагностика электромагнитных характеристик межпланетной среды по эффектам в космических лучах//Геомагнетизм и аэрономия. 2013. Т. 53, № 4. С. 1-12.

- Дорман Л.И. Вариации космических лучей и исследование космоса. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 1028 с.

- Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей в межпланетном пространстве. М.: Наука, 1969. 152 с.

- Dvornikov V.M., Sdobnov V.E. Variations in the rigidity spectrum and anisotropy of cosmic rays at the period of Forbush effect on 12-15 July//Intern. J. Geomagn. Aeron. 2002. V. 3, N 3. P. 217.

- Dvornikov V.M., Sdobnov V.E., Sergeev A.V. Analysis of cosmic ray pitch-angle anisotropy during the June 1972 Forbush effect by method of spectrografic global survey//Proc.18th ICRC. Bangalore. India. 1983. V. 3. P. 249.

- Gil A., Mursula K. Exceptionally strong variation of galactic cosmic ray intensity at solar rotation period after the maximum of solar cycle 24//Proc. the 34th International Cosmic Ray Conference, 30 July -6 August, 2015,The Hague, The Netherlands. PoS(ICRC2015)149.

- Gil A., Alania M.V. Energy spectrum of the recurrent variation of galactic cosmic rays during the solar minimum of cycles 23/24//Solar Phys. 2016. V. 291, N 6. P. 1877-1886

- DOI: 10.1007/s11207-016-0924-z

- Lee C.O., Luhmann J.G., de Pater I., et al. Organization of energetic particles by the solar wind structure during the declining to minimum phase of solar cycle 23//Solar Phys. 2010. V. 263. N 1-2. P. 239-261

- DOI: 10.1007/s11207-010-9556-x

- Modzelewska R., Alania M.V. The 27-day cosmic ray intensity variations during solar minimum 23/24//Solar Phys. 2013. V. 286, N 2. P. 593-607

- DOI: 10.1007/s11207-013-0261-4

- URL: http://www.solarmonitor.org (дата обращения 8 сентября 2018).

- URL: http://wso.stanford.edu (дата обращения 8 сентября 2018).

- URL: http://satdat.ngdc.noaa.gov./sem/goes/data/new_avg (дата обращения 8 сентября 2018).

- URL: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ow.html (дата обращения 8 сентября 2018).