Могильник Родники: топография и археология

Автор: Малышев А.А., Горланов С.С., Дрыга Д.О., Мочалов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В результате полевых исследований открыт значительный по площади комплекс погребальных сооружений, которые оказались разделены ландшафтно на три участка. Исследования показали, что участки могильника позднеархаического времени (конца VI - первой трети V в. до н. э.) оказались расположены в 300 м друг от друга, на северо-восточных склонах двух мысообразных возвышенностей (Родники-2, Родники-3). Здесь получили распространение погребальные традиции, типичные для населения полуострова Абрау эпохи раннего железа. Хронология устанавливается на основе античных керамических импортов, поступающих из расположенных на черноморском побережье (окрестности современной Анапы) греческих поселений. Самое значительное из них - Синдская гавань - превращается в городской центр, переименованный в процессе присоединения этих земель в начале IV в. до н. э. к Боспорскому государству в Горгиппию. Топография и конструктивные особенности погребальных сооружений горгиппийского (или боспорского) периода (конец V - II в. до н. э.) выявлены на участке Родники-1. Они свидетельствуют не только о переплетении аборигенных традиций с античными в среде местной элиты, но и о заметном усложнении социальной организации населения юго-восточной Синдики.

Погребальный обряд, азиатский боспор, топография, аэрофотосъемка, хронология, ранний железный век, синды, предгорья северо-западного кавказа

Короткий адрес: https://sciup.org/143180592

IDR: 143180592 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.220-234

Текст научной статьи Могильник Родники: топография и археология

В 1987 г. в 3,7 км к ССЗ от ст. Натухаевская в лесном массиве А. В. Дмитриевым был обследован разрушенный в значительной мере курганный могильник. В подъемном материале отмечены амфоры с рюмкообразными ножками и другая античная керамика IV в. до н. э., а также остатки трупосожжений XIII в. (Дмитриев, 1989. С. 2–3. Рис. 129–137). В 2013 г. площадь могильника была осмотрена сотрудниками Новороссийской археологической экспедиции ИА РАН, собрана небольшая коллекция подъемного материала, среди которого куски http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.270.220-234

спекшегося кольчужного защитного доспеха (рис. 1: 1 )1. В возвышенной западной части обнаружены руины каменных гробниц в виде вертикальных массивных плит, типичных для известных в этом регионе дольменных конструкций ( Сизов , 1889. С. 60–64). Наличие многочисленных курганных насыпей не под-твердилось2, а открытые древности оказались связанными с грунтовым некрополем V – IV вв. до н. э., поэтому памятник был назван Родники. Результаты комплексных исследований материалов из пяти монументальных погребальных сооружений (раскопки 2013–2014 гг.) были оперативно опубликованы ( Малышев и др ., 2015. С. 125–136).

В 80 м восточнее исследованных склепов, на месте «свежей» грабительской ямы с фрагментами античной амфоры V в. до н. э., был открыт участок могильника эпохи раннего железа, который получил название Родники-2, а расположенный западнее комплекс соответственно Родники-1.

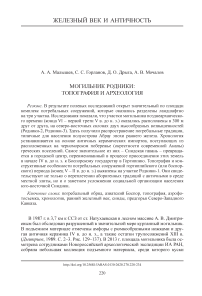

В ходе разведочных работ был выполнен общий топографический план комплекса погребальных сооружений, на котором было зафиксировано три участка захоронений (рис. 1: I, а–в ), в том числе и местонахождение (Родники-3) скоплений обломков плит разрушенных каменных гробниц и фрагментов античной керамики, расположенное на возвышенности в 150 м к северу от Родники-1. Таким образом, в результате полевых исследований был открыт значительный по размерам комплекс погребальных сооружений протяженностью в меридиональном направлении 270 м, а в широтном – ок. 325 м, расцвет приходится на эпоху раннего железа.

Начало исследованиям могильников населения полуострова Абрау этого периода было положено раскопками погребальных сооружений у хут. Рассвет ( Крушкол, Новичихин , 2010. С. 21–191). В настоящее время выявлен обширный ареал этих памятников ( Малышев, Батченко , 2018. Рис. 1. Табл. 1), однако полноценно изучить особенности планиграфии в связи с разной степенью изученности и сохранности археологических остатков удается далеко не всегда. Наиболее перспективны для полноценного исследования благодаря значительной площади раскопов материалы раскопок некоторых памятников в западной части Анапско-Натухаевской долины (м-к у хут. Рассвет, ок. 1400 кв. м ( Крушкол, Но-вичихин , 2010. Рис. 7)), и м-к ОПХ Анапа, 675 кв. м ( Алексеева , 1981. С. 125; Зуйков , 1992. С. 1; 1993. С. 1), в верховьях Цемесской долины (Владимировский м-к (2766 кв. м) ( Федоренко , 2002. С. 3) и на черноморском побережье, в устье Лобановой щели (ок. 220 м) ( Малышев и др ., 2014. Рис. 5). Исследования расположенного в удаленной от побережья северо-восточной части Анапско-На-тухаевской долины могильника Родники позволяют расширить этот перечень: получены важные данные по его топографии, пространственной стратиграфии и хронологии.

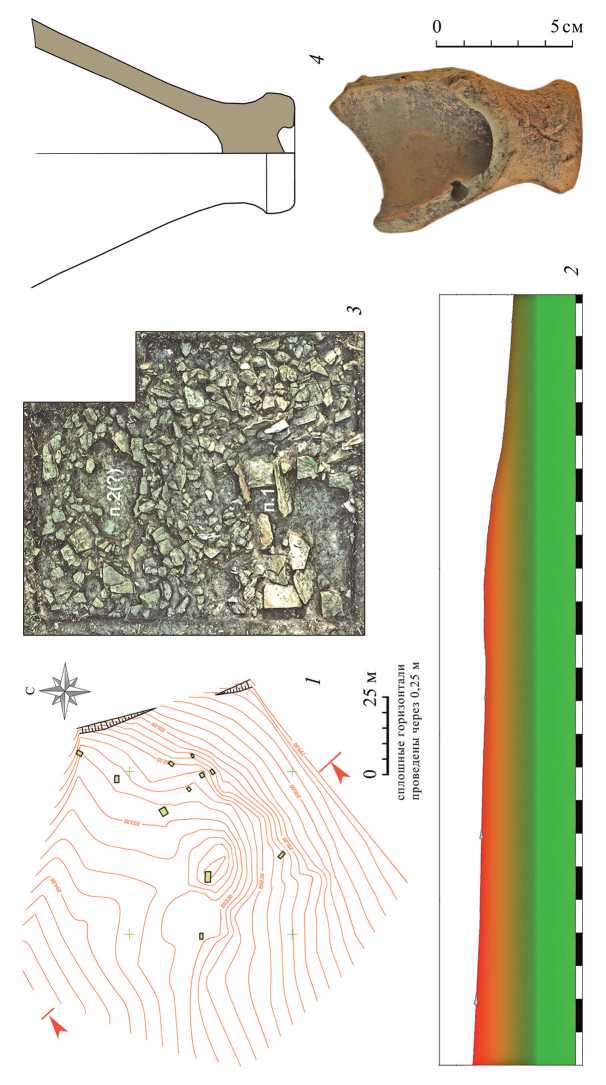

Рис. 1. Могильник Родники

I – м-к Родники, сводный план; II – профиль поверхности м-ков Родники-1 и Родники-2; III – ортофотоплан м-ков Родники-1 и Родники-2

Находки из разрушенных захоронений домонгольского времени (м-к Родники-1): 1 – спекшаяся кольчуга; 2 – наконечник стрелы; 3 – венчик закрытого сосуда; 4 – ручка триллий-ской амфоры; 5 – поддон черносмоленого сосуда с кремацией

Наиболее значителен по площади (24 060 кв. м)3 могильник Родники-1 : его объекты зафиксированы на невысоком, ориентированном по оси ЗСЗ – ВЮВ отроге, на площади протяженностью ок. 200 м, отмечено резкое (на 4 м) понижение поверхности могильника в восточном направлении (рис. 1: I, II ). На охарактеризованном изначально как курганный могильнике отчетливо читаются только три насыпи, расположенные на его западной и восточной границах.

Наиболее значительная – двухметровой высоты и диаметром 30–40 м – насыпь (№ 1) находится на вершине (высота – 200 м) возвышенности (рис. 1: I ). Воронки грабительских ям прорезают всю поверхность насыпи, в ее южном поле обнаружены крупные обломки необычно мощных, толщиной до 0,3 м, плит песчаника, использовавшихся обычно при возведении дольменных сооружений.

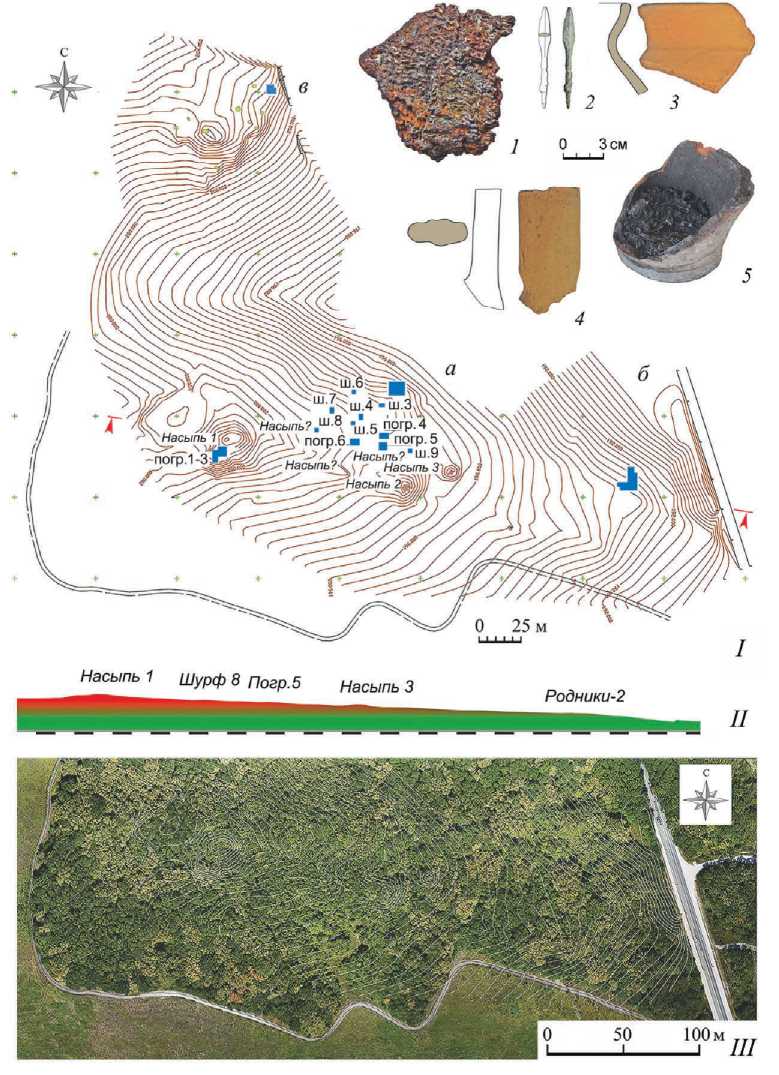

В заложенном здесь раскопе (30 кв. м) обнаружено три ориентированных широтно погребальных комплекса (рис. 2: I, 1, 2 ). Два (погр. 1, 2) из них представляли собой остатки монументальных сооружений. Стены погребальных камер, размером – 0,8 × 2,2 м, при высоте ок. 1 метра образуют вертикально установленные плиты серого песчаника толщиной ок. 0,3 м. Лицевые, обращенные внутрь камеры поверхности имеют своеобразную ребристую фактуру, которая, возможно, является результатом грубой оттески поверхности плит топором-молотом. Массивность сооружений и наличие двориков из длинных продольных плит напоминают известные в этом регионе в эпоху бронзы мегалитические сооружения. Однако вместо обычной для дольменных сооружений торцевой плиты портала с отверстием вход в погребальную камеру обозначен массивным блоком порогового камня (рис. 2: 1, а, 2, а ). Погребальный инвентарь и антропологические остатки, к сожалению, практически не сохранились.

Ареал склепов подобной конструкции в Анапско-Натухаевской долине достаточно обширен: урочище Самойленко ( Малышев, Горланов , 2020. Рис. 16); Раевское городище ( Малышев и др ., 2021. Рис. 5); у хут. Рассвет ( Крушкол, Новичихин , 2010. С . 160. Рис. 180). Судя по всему, сооружения бытуют в пределах IV–II вв. до н. э., их распространение связано с расширением хозяйственной периферии (хоры) горгиппийского полиса и ростом античного влияния в регионе.

Ближе к центру насыпи было обнаружено коллективное безынвентарное захоронение в грунтовой яме (погр. 3). Дно могильной ямы расположено на одном горизонте с полом в монументальных сооружениях. Тела погребенных были уложены как минимум в два слоя в скорченной позе.

Вне всякого сомнения, определенное значение при формировании памятника играла осевая линия, пролегающая по водоразделу склона в восточном направлении. В 33 м восточнее от вышеописанной курганной насыпи по склону зафиксировано небольшое уплощение рельефа (размеры – 15 × 15 м, высота – 199), по всей видимости, основание небольшой курганной насыпи захоронения домонгольского времени. Об этом свидетельствуют материалы шурфа 8, заложенного в центральной части этой площадки: наконечник стрелы с узким

Рис. 2. Могильник Родники-1

I – склеповые сооружения: 1, 2 – захоронения под насыпью (фото: вид сверху, вид с востока), а – пороговый камень; 3 – фасосская амфора (погр. 6); 4 – хиосская амфора (погр. 6); 5 – поддон чернолаковой чаши (погр. 6); 6 – ножка флакона (погр. 5); II – захоронения в каменных ящиках: 1 – участок м-ка (фото); 2 – донце чернолаковой солонки; 3 – ручка синопской амфоры; 4–9 – фр-ты хиосских амфор остролистным пером4 и поддон черносмоленого кувшина с остатками кремации (рис. 1: 5).

Ниже по склону, в непосредственной близости от широтной оси (водораздел), доследованы еще три расположенных треугольником монументальных склеповых сооружения. Их конструкции и размеры аналогичны обнаруженным под полой курганной насыпи № 1. Особо хочется отметить более совершенные конструктивные особенности изготовленной из привозного ракушечника гробницы (погр. 6). Для соединения восточной, глухой поперечной стенки в торцах продольных плит была вырезана четверть, тогда как западная, судя по пазам в продольных плитах, была подвижной в вертикальном направлении ( Малышев, Горланов , 2020. Рис. 15: 1 ). С этим комплексом связан важный для датировки бытования склеповых сооружений керамический материал. Тарная керамика представлена амфорой Фасос раннебиконической серии (рис. 2: I, 3 ) (конец V – первая четверть IV в. до н. э.: Монахов , 2003. С. 66. Табл. 41: 5 – 7 ) и хиосской амфорой с небольшой колпачковой ножкой (рис. 2: I, 43 ) (первая – третья четверти IV в. до н. э.: Там же. С. 21–22. Табл. 12: 1 – 3 ). Близок по дате кольцевой поддон чернолаковой чаши (скифос) (рис. 2: I, 5 ) (середина IV в. до н. э.: Sparkes, Talcott , 1970. № 561).

Об использовании этих погребальных сооружений позднее, в эллинистическую эпоху (III‒II вв. до н. э.), свидетельствуют ножка керамического флакона (погр. 5) (рис. 2: I, 6 ) и золотые амфоровидные подвески ( Мордвинцева и др. , 2010. С. 285. № 237; Малышев и др ., 2015. C. 131. Рис. 4).

Вышеописанные комплексы (погр. 4–6) расположены в верхней, западной части естественной террасы шириной 20 м (перепад высот – 197–198 м), протяженностью в меридиональном направлении около 80 м (рис. 1: I ).

В юго-восточной части террасы зафиксирована небольшая курганная насыпь (№ 2: высотой 0,5 м диаметром около 10 м), а ниже по склону, 15 м на восток, расположена еще одна насыпь (№ 3) подобных размеров. Центральная часть курганов разрушена обширными грабительскими ямами, однако подъемный материал и данные по датировке данных курганных насыпей отсутствуют.

Мысообразные уплощения рельефа позволяют локализовать местоположение еще двух насыпей (рис. 1: I ). В заполнении шурфа на одной из этих площадок обнаружены фрагменты круговой оранжевоглиняной керамики, в том числе венчик корчаги (рис. 1: 3 )5 и ручка амфоры «триллийской» группы второй половины XI – первой половины XII в. ( Волков , 1996. C. 93–95. Рис. 2) (рис. 1: 4 ).

Следы разрушений грабительскими раскопками в виде обломков плит фиксировались по большей мере на северо-восточном склоне могильника, часть этих «местонахождений» была доследована разведочными шурфами (№ 3–7). Каменные конструкции, антропологические и палеозоологические остатки (лошадь), а также погребальный инвентарь обнаружены только в двух расположенных поблизости друг от друга шурфах (погр. 7, 8). В результате объединения этих шурфов в рамках одного раскопа площадью 76 кв. м было открыто три ряда ориентированных широтно погребальных сооружений (рис. 1: I; II, 1).

В отличие от вышеописанных склепов с боковыми входами с западной стороны они изготовлены из менее прочных известняковых плит толщиной 5–10 см, доступ в эти гробницы осуществлялся сверху, но ни одно из захоронений не сохранило плиты перекрытия, фрагментарно сохранились и плиты стен. Захоронения совершались на древней дневной поверхности, в настоящее время горизонт могильника перекрыт тонким слоем лесной почвы. Практически все гробницы были ограблены, а затем долгое время подвергались воздействию эрозивных процессов и склоновой деформации, поэтому об изначальных контурах каменных ящиков можно говорить только предположительно.

С внешней стороны стенки гробниц укреплены кольцом из крупных камней. На других могильниках этого региона (Лобанова щель, у хут. Рассвет) оно служило основой кольцеобразной кладки, которая возводилась над плитами перекрытия ( Дмитриев, Малышев , 1999. Рис. 24). Дно двух гробниц было выложено плитняком (погр. 7, 8).

Наиболее насыщенной погребальными сооружениями оказалась восточная часть раскопа, где расчищено четыре каменных ящика. Гробницы этого ряда отличают относительно небольшие размеры. По-видимому, особым статусом обладал комплекс из трех каменных ящиков (в том числе захоронение лошади со сбруей), расположенных практически вплотную друг к другу (погр. 8, 11) внутри одной кольцевой кладки.

Меньшая плотность захоронений зафиксирована в западном направлении: в двух рядах выявлено по два каменных ящика больших габаритов, причем интервалы между ними значительны – около трех метров.

Большая часть обнаруженных в горизонте могильника и в заполнении гробниц профильных частей принадлежит разновидностям хиоских прямо-горлых амфор конца V – первой половины IV в. до н. э.: прямогорлых (рис. 2: II, 7–9 ) (вариант IV-В: Монахов , 2003. С. 19–20. Табл. 9: 4, 5 ) и протоколпач-ковых (рис. 2: 6 ) (вариант V-A: Там же. С. 20, 21. Табл. 10: 5–8 ). К IV – началу III в. до н. э. могут быть отнесены ручка синопской амфоры (рис. 2: II, 3 ) и поддон чернолаковой солонки (рис. 2: II, 2 ) ( Rotroff , 2006. № 1055, 1056, 1058). Таким образом, бытование этого участка могильника можно датировать концом V – началом III в. до н. э.

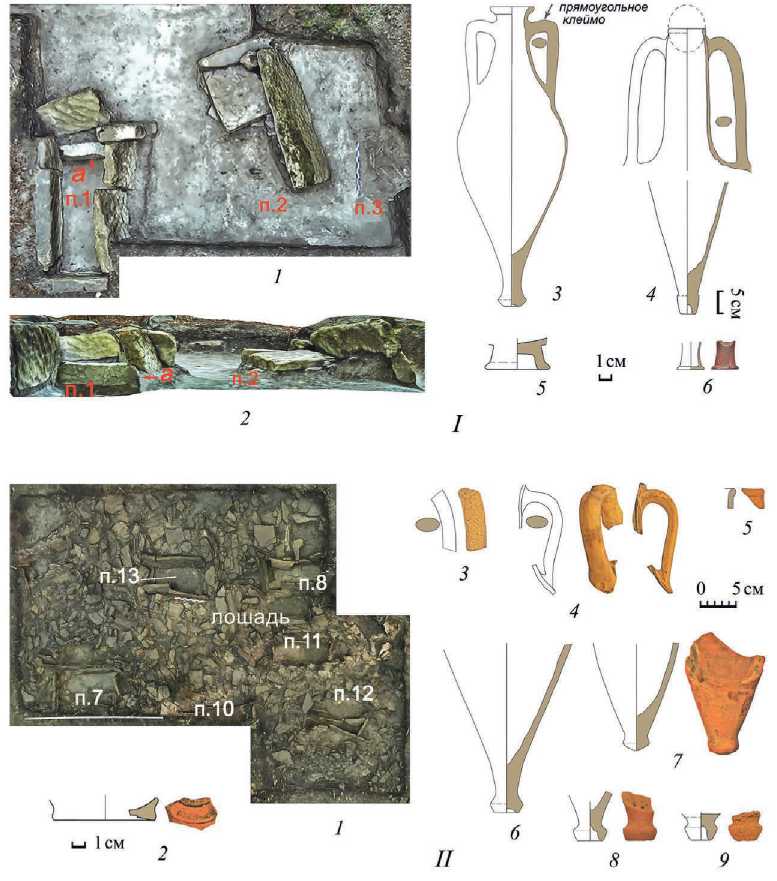

Совсем иная картина была обнаружена при исследовании расположенного восточнее, на северо-восточном склоне общего с Родниками-1 отрога могильника Родники-2 (площадью ок. 1050 кв. м). Топосъемка показала, что он возвышался над открывающейся на восток местностью на 4 м (рис. 1: II ; 3: 1 ).

Практически на всей площади раскопа (ок. 100 кв. м), который объединил шурф и две заложенные вдоль и поперек склона четырехметровые траншеи, были зафиксированы остатки разнообразных погребальных конструкций, типичных для могильников эпохи раннего железа предгорий (рис. 3: 4 ). Захоронения,

Рис. 3. Могильник Родники-2

1 – топоплан; 2, 3 – амфоры со сложнопрофилированным основанием; 4 – исследованный участок м-ка (фото); 5 – серьга; 6, 7 – пуговицы-погремушки некогда располагавшиеся практически на древней дневной поверхности, были перекрыты слоем делювиального суглинка, в котором обнаружены предметы (серьга, пуговицы-погремушки) из разрушенных средневековых погребений домонгольского времени (рис. 3: 5–7), некогда располагавшихся на небольшом плато южнее исследуемого могильника.

В частности, как в продольной (погр. 1, 3), так и в поперечной траншеях (погр. 1) обнаружены кольцевые конструкции (диаметр – ок. 4 м). Они выложены из кусков разноформатного плитняка, которые имеют заметный уклон к центру. Внутри конструкции обнаружены разрозненные кости человека и керамические сосуды. Судя по захоронениям на Мысхакском некрополе ( Малышев , 2020. С. 127–128), это наиболее архаичный тип погребальных сооружений. Он зафиксирован в долинах полуострова Абрау (Анапско-Натухаевская долина: Новичихин , 2010. С. 192; Цемесская долина: Шишлов, Федоренко , 2006. С. 69; Малышев и др ., 1999. С. 4) и в прибрежной части (Лобанова щель: Малышев, Горланов , 2020. Рис. 8).

Перекрытия над тремя выявленными каменными ящиками (погр. 4–6) отсутствовали, практически полностью утрачен погребальный инвентарь. Гробницы имеют широтную ориентировку, однако расположены довольно хаотично (рис. 3: 4 ). Кольцевые обкладки по внешнему периметру ящиков отсутствуют, поэтому плиты стен сложились и раскололись под воздействием склоновой деформации.

В западной части раскопа выявлено нетипичное для этого периода грунтовое захоронение (погр. 2), хотя ориентировка тела и инвентарь позволяют связать захоронение с изучаемым могильником эпохой раннего железа.

Уточнить период бытования памятника, датировать его в пределах позднеархаического времени позволяют находки остродонных и столовых амфор. Тарная керамика представлена двумя сосудами со сложнопрофилированным основанием: более ранний образец с воронковидной формой горла (третья серия, рубеж VI–V вв. до н. э.: Монахов , 2003. С. 40–41. Табл. 24) происходит из захоронения внутри каменного кольца (погр. 1) (рис. 3: 2 ), тогда как амфора с вертикальными стенками горла (рис. 3: 3 ) обнаружена в каменном ящике (погр. 5) (четвертая серия, первая треть V в. до н. э.: Там же. С. 41. Табл. 25).

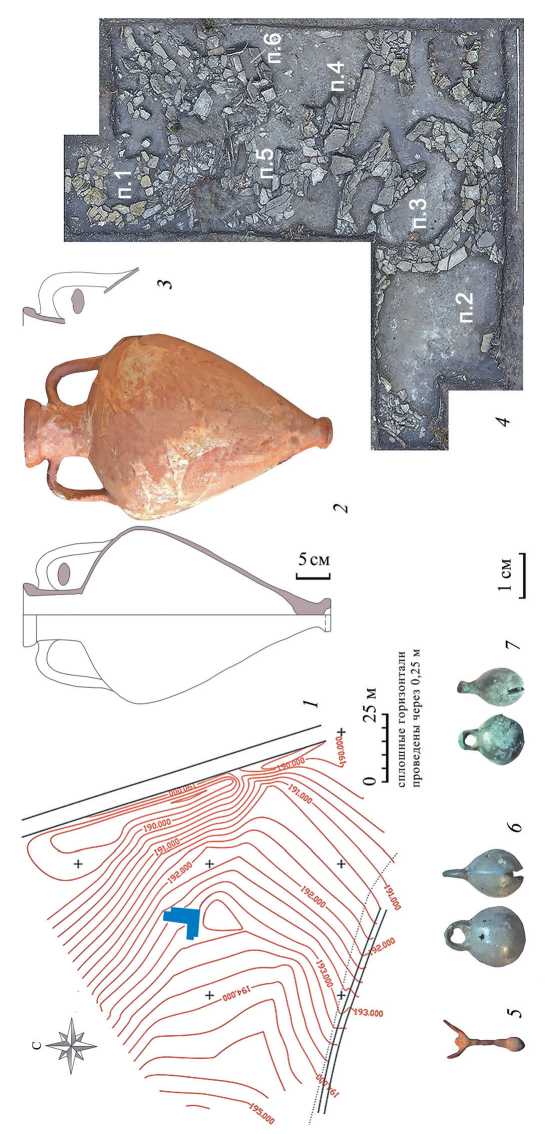

Третий участок могильника (Родники-3), как уже отмечалось выше, расположен на довольно значительном расстоянии к северу от могильника Родники-1, на схожей с Родники-2, ориентированной широтно мысообразной возвышенности (рис. 1: I ; 4: 2 ). На поверхности (площадь ок. 5400 кв. м) выявлено 12 местонахождений скоплений фрагментов каменных конструкций (обломков плитняка), керамики и даже контуров полуразрушенных каменных гробниц (рис. 4: 1 ). Судя по этим материалам, предполагать наличие на этом участке монументальных сооружений со стенами толщиной ок. 0,3 м не приходится. Фиксация местонахождений на плане показала неравномерность их распределения: два на вершине возвышенности, одно ниже по склону в южном направлении, наибольшая плотность сконцентрирована на восточном склоне. При исследовании одного из местонахождений раскопами под слоем лесной почвы был обнаружен слой каменного завала, в котором расчищены остатки, предположительно, двух погребальных сооружений: плиты разрушенного

Рис. 4. Могильник Родники-3

1 – топоплан; 2 – профиль поверхности м-ка; 3 – исследованный участок м-ка (фото); 4 – ножка хиосской амфоры каменного ящика и в 2 м севернее овальной формы яма. К сожалению, не обнаружен ни антропологический материал, ни элементы погребального инвентаря (рис. 4: 3). О хронологии участка Родники-3 пока можно судить только по немногочисленному подъемному керамическому материалу, среди которого ножка амфоры со сложнопрофилированным основанием четвертой серии (Монахов, 2003. Табл. 25: 3, 5).

Таким образом, участки могильника позднеархаического времени (конца VI – первой трети V в. до н. э.) оказались расположены в 300 м друг от друга, на северо-восточных склонах двух мысообразных возвышенностей (Родники-2, Родники-3). Здесь получают распространение погребальные традиции, типичные для населения полуострова Абрау эпохи раннего железа ( Новичи-хин , 2006. С. 18–20; Малышев, Горланов , 2020. С. 67–83). Хронология устанавливается на основе античных керамических импортов, поступающих из основанных на черноморском побережье (окрестности современной Анапы) греческих поселений. Самое значительное из них – Синдская гавань – превращается в городской центр, переименованный в процессе присоединения этих земель к Боспорскому государству в начале IV в. до н. э. в Горгиппию ( Алексеева , 1997. С. 38–41).

Топография и конструктивные особенности погребальных сооружений горгиппийского (или боспорского) периода (конец V – II в. до н. э.) выявлены на участке Родники-1. Они свидетельствуют не только о переплетении аборигенных традиций с античными в среде местной элиты, но и о заметном усложнении социальной организации населения юго-восточной Синдики.

Список литературы Могильник Родники: топография и археология

- Алексеева Е. М. Анапская экспедиция Института археологии АН СССР. Отчет о работе в 1981 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9484.

- Алексеева Е. М., 1997. Античный город Горгиппия. М.: Эдиториал УРСС. 560 с.

- Армарчук Е. А., Дмитриев А. В., 2014. Цемдолинский курганно-грунтовый могильник. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. 132 с.

- Волков И. В., 1996. Амфоры Новгорода Великого и некоторые заметки о византийско-русской торговли вином // ННЗ. Вып. 10 / Отв. ред. В. Л. Янин. Новгород: Новгород. С. 90–103.

- Дмитриев А. В., 1989. Отчет об археологических исследованиях в зоне оросительных систем с/х «Раевский» и о разведках на территории Натухаевского и Раевского сельсоветов и Новороссийского мехлесхоза Краснодарского края. 1987 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 12836.

- Дмитриев А. В., Малышев А. А., 1999. Могильник VI–II вв. до н. э. в устье Лобановой Щели // Историко-археологический альманах (Армавирского краеведческого музея). Вып. 5. С. 17–52.

- Зуйков Ю. В. Отчет о раскопках некрополя на территории опытного хозяйства «Анапа» в 1992 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 17261.

- Зуйков Ю. В. Отчет о раскопках некрополя на территории опытного хозяйства «Анапа» в 1993 г. // Архив ИА РАН. № 18518.

- Кирпичников А. Н., 1971. Древнерусское оружие. Вып. 3. Доспех, комплекс боевых средств IX–XIII вв. М.; Л.: Наука. 92 с., 28 л. ил. (САИ; вып. Е1-36.)

- Крушкол Ю. С., Новичихин А. М., 2010. Описание погребальных комплексов. Каталог // Население архаической Синдики. По материалам некрополя у хут. Рассвет / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К. С. 21–191. (Некрополи Черноморья; т. III.)

- Малышев А. А., Грешников Э. А., Васильев А. Л., 2015. Погребальные сооружения эпохи эллинизма горгиппийской хоры // КСИА. Вып. 241. С. 125–136.

- Малышев А. А., Терехова Н. Н., Розанова Л. С., 1999. Воинские захоронения в могильнике скифского времени из Цемесской долины // Историко-археологический альманах. Вып. 5. Армавир: Армавирский краевед. музей. С. 4–17.

- Малышев А. А, Батченко В. С., 2018. Полуостров Абрау в античную эпоху (историографический очерк) // ПИФК. № 4 (62). С. 78–93.

- Малышев А. А., 2020. Погребальный обряд и планиграфия некрополя в Мысхако // Мысхакский некрополь. Раскопки 1978–1979 гг. М.: МАКС-Пресс. С. 123–142. (Некрополи Черноморья; т. V.)

- Малышев А. А., Горланов С. С., 2020. О погребальных сооружениях населения полуострова Абрау в эпоху раннего железа // Теория и практика археологических исследований. № 4 (32). С. 67–83.

- Малышев А. А., Горланов С. С., Мочалов А. В., 2021. Некрополь античного времени Раевского городища: история исследования, топография и хронология // КСИА. Вып. 263. С. 327–340.

- Малышев А. А., Спиридонова Е. А., Гольева А. А., Алешинская А. С., Кочанова М. Д., 2014. Опыт реконструкции палеоландшафта приморской части полустрова Абрау (Краснодарский край): по материалам отложений в устье Лобановой Щели // АЭАЕ. № 4. С. 93–105.

- Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII–XIV вв. М.: Наука. 154 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. М.: Киммерида; Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 350 с.

- Мордвинцева В. И., Хачатурова В. И., Юрченко Т. В., 2010. Предметы торевтики и ювелирные украшения Прикубанья // Сокровища Древней Кубани. Симферополь; Краснодар: Универсум. С. 9–50. (Древняя торевтика и ювелирное дело в Восточной Европе; вып. 4.)

- Новичихин А. М., 2006. Население Западного Закубанья в первой половине I тысячелетия до н. э.: по материалам погребальных памятников. Анапа: Сочинский гос. ун-т туризма и курортного дела. 220 с.

- Новичихин А. М., 2010. Погребальный обряд и планиграфия некрополя у хутора Рассвет // Население архаической Синдики. По материалам некрополя у хут. Рассвет / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К. С. 192–203. (Некрополи Черноморья; т. III.)

- Новичихин А. М., Лежак Г., Галл Э., Баранюк А. В., Крутоголовенко К. А., Прокофьев Р. В., Схатум Р. Б., 2020. Раскопки средневекового могильника «Андреевская щель-1» в 2019 г. Результаты работ российско-венгерской археологической экспедиции // X Анфимовские чтения по археологии Западного Кавказа. Западный Кавказ в контексте евразийских древностей: материалы междунар. археолог. конф. Краснодар: Смородин. С. 287–302.

- Сизов В. И., 1889. Восточное побережье Черного моря: Археологические экскурсии. М.: Тип. А. И. Мамонтова и Ко. 183 с. (Материалы по археологии Кавказа; вып. II.)

- Федоренко Н. В., 2002. Отчет об археологических раскопках грунтового могильника у с. Владимировка Новороссийского района в 2000 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 26477.

- Шишлов А. В., Федоренко Н. В., 2006. Погребальный обряд племен Северо-Западного побережья Кавказа в конце VII – V вв. до н. э. (по материалам Владимирского могильника) // Аргонавт. Черноморский исторический журнал. № 2. С. 63–73.

- Rotroff S. I., 2006. Hellenistic Pottery: The Plain Wares. Princeton, New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens. 480 p. (The Athenian Agora; vol. XXXIII.)

- Sparkes B. A., Talcott L., 1970. Black and plain pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B.C. Princeton, New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens. 472 p. (The Athenian Agora; vol. XII.)