Могильник Сельцо: потерянный некрополь X-XI вв. под Суздалем

Автор: Макаров Н.А., Красникова А.М., Шевченко В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Современный научный интерес к средневековым некрополям центральных районов Суздальской земли обусловлен как значимостью их для изучения культурно-исторических процессов X-XII вв. на северо-востоке Руси, так и спецификой их поиска и документирования в ситуации, когда на местах могильников уже нет курганов, служивших для археологов ориентирами для выбора мест раскопок. Возвращение к исследованию этих памятников предполагает обновление привычных приемов полевых работ: привлечение ГИС-технологий для привязки планов и карт XIX-XX вв., широкое использование геофизической разведки, систематический поиск и сбор средневековых артефактов из разрушенных погребений на современной поверхности. Неразрушающие методы полевых работ существенно меняют общее видение погребальных памятников средневековой Руси, в том числе их пространственной структуры. Коллекции из сборов на площадках некрополей становятся важной частью общего массива данных, характеризующих культуру Северо-Восточной Руси X-XII вв. В настоящей статье публикуются материалы новых работ на могильнике Сельцо, считавшемся полностью изученным после раскопок середины XIX в.

Средневековая русь, суздальская земля, погребальный обряд, курганы, геофизические методы в археологии

Короткий адрес: https://sciup.org/143180145

IDR: 143180145 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.162-179

Текст научной статьи Могильник Сельцо: потерянный некрополь X-XI вв. под Суздалем

«Курганы на пашне села Сельцо» – один из ближайших к Суздалю средневековых могильников, исследованных А. С. Уваровым в 1851–1852 гг., и один из немногих суздальских некрополей, в котором отмечено присутствие кремаций. Среди более чем ста курганных могильников, затронутых уваровскими раскопками в Суздальском Ополье, таких всего девять. Эти могильники, исходя

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Средневековые некрополи в изменяющихся ландшафтах: исследование древнерусских могильников с утраченными курганными насыпями» (РНФ № 19-18-00538).

из общих представлений о трансформации погребального обряда и датировке некоторых находок (дирхемы, глиняные лапы, скорлупообразные фибулы, щитовидные подвески), связь которых с погребальными комплексами, исследованными в 1851–1852 гг., удалось установить, рассматриваются как наиболее ранние погребальные памятники и вызывают особый интерес. Именно они стали первоочередными объектами поиска на современном этапе археологического изучения Ополья, когда курганные насыпи полностью снивелированы распашкой и визуальные ориентиры для выявления могильников утрачены. Остатки могильника «на пашне села Сельцо» были выявлены в 2021 г. после нескольких лет поисков и получили название «могильник Сельцо 8». Это третий такой могильник, открытый в Ополье. Два других некрополя с утраченными курганными насыпями и остатками погребений по обряду кремации и ингумации – могильники Шекшово 9 и Гнездилово 12 – были выявлены в 2011 и 2019 гг. и исследованы новыми раскопками ( Макаров и др ., 2020; 2021б). Полевые работы на могильнике Сельцо в 2021–2022 гг. включали сбор подъемного материала на распаханной поверхности и геофизическую съемку. Использование недеструктивных методов в данном случае дало возможность собрать объемные и полноценные данные для локализации памятника, прояснения его размеров, пространственной организации, датировки и культурного облика.

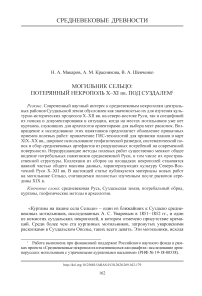

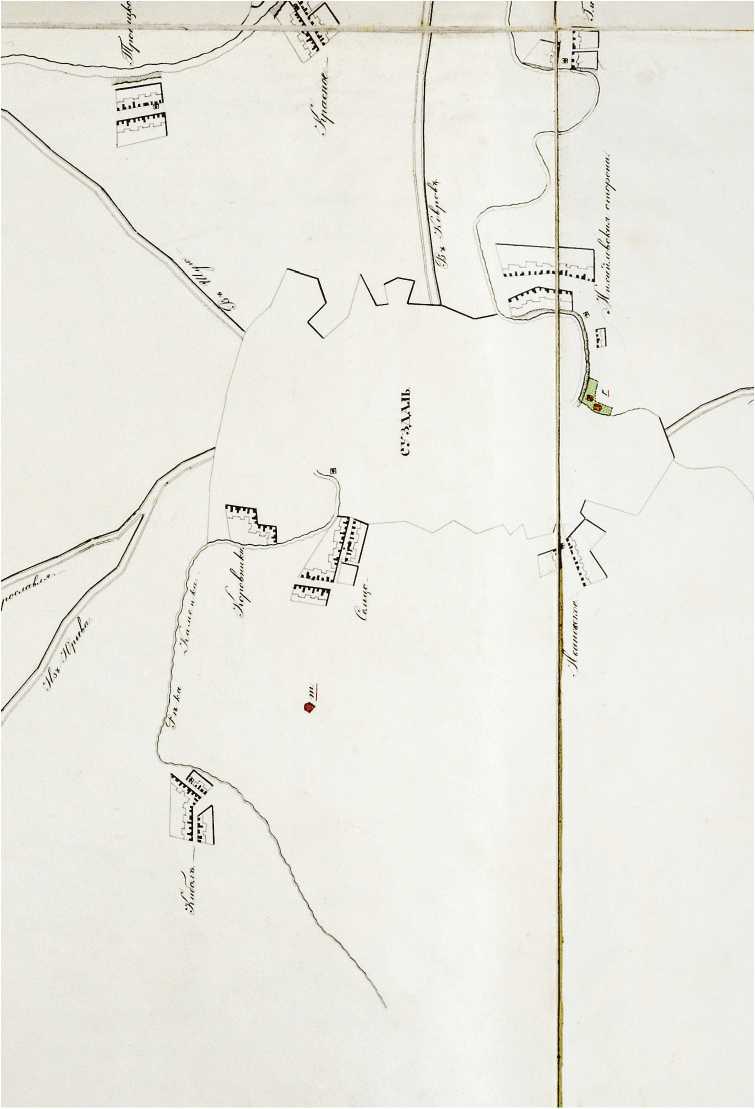

Раскопки Селецких курганов проводились с 19 по 22 сентября 1851 г., в самом конце первого сезона уваровских исследований. Эти раскопки документированы дневниковыми записями (ГИМ, ОПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 209. Л. 73–73 об.; 74 об.; 77) и двумя чертежами из альбома «Суздаль. Планы и карты. 1851–52» (рис. 1; 2). «План поселений, окружающих г. Суздаль с находящимися при них курганами», представляющий собой схематическую карту Суздальской округи, дает примерные ориентиры для определения местоположения могильника: место раскопок обозначено под литерой «m» на правом берегу р. Каменки, между селами Сельцо и Кибол. «План курганам на пашне села Сельцо» представляет собой подробный чертеж земельного участка с девятью курганными насыпями, заметно варьирующими по своим размерам. Номера курганов не показаны на плане, между курганами большие свободные участки. В дневнике отмечено, что курганы «тронуты сохой», «ни форму, ни величину их положительно узнать нельзя, потому что все распаханы». Тем не менее в дневнике приведены данные об окружностях восьми курганов (от 23 аршинов до 17 саженей 1 аршина), что в пересчете на современные единицы измерения дает диаметры насыпей от 5,2 до 11,8 м. Глубина, на которой находились погребения, колебалась от 0,27 до 2,1 м. Сотрудниками А. С. Уварова А. И. Пискаревым и Н. Медведевым были раскопаны девять курганов. Четыре из них содержали остатки кремаций («сожженные кости»), один – остатки кремации и ингумаций («остовы»), два – ин-гумации, в одном случае она сопровождалась скелетом лошади, один курган содержал костяки двух лошадей и погребальный инвентарь, в последнем найдены лишь предметы, которые могли сопровождать погребение. Вещевые находки присутствовали во всех девяти курганах, но не все предметы могут быть надежно атрибутированы по дневниковым описаниям. Среди определимых вещей помимо обычных для суздальских курганов ножей и керамических сосудов два

Рис. 1. Могильник Сельцо 8 («Курганы на пашне села Сельцо». Фрагмент «Плана поселений, окружающих г. Суздаль с находящимися при них курганами» (ГИМ 65397 ГO-3662. Л. 9-23) с обозначением места могильника

Рис. 2. Могильник Сельцо 8. «План курганам на пашне села Сельцо» (ГИМ 65397 ГO-3662. Л. 1)

топорика, «пика», пара стремян, пара удил, три весовые гирьки (названы в дневнике «свинцовыми пулями»).

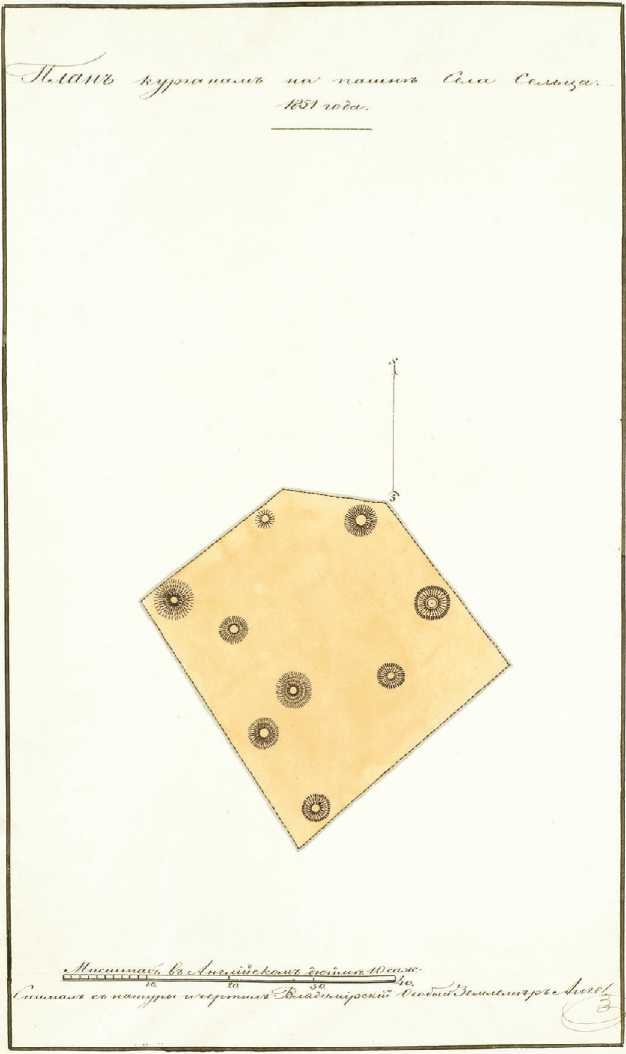

В августе 2021 г. на склоне небольшой возвышенности к востоку от с. Сельцо на пашне были сделаны первые находки средневековых украшений из цветного металла, в том числе деформированных огнем (рис. 3). При обследовании местности с использованием металлодетектора осенью 2021 г. и весной и летом 2022 г. на этом участке было собрано 167 средневековых предметов, большинство из которых относится к категориям, широко представленным в могильниках Волго-Окского региона X–XI вв. Здесь же собрано 49 предметов, принадлежность которых Средневековью или Новому времени не может быть определенно установлена (кольцо, пластины, стержни), и 75 предметов раннего Нового времени (XVI–XIX вв.: кресты, монеты, пуговицы, упряжные накладки, фрагменты колокольчиков, сундучные ключи). Электротомографи-ческая съемка, проведенная на месте распространения средневековых находок на площади около 2 га, выявила здесь кольцевые аномалии с высоким удельным сопротивлением, близкие по своему характеру аномалиям, ранее выявленным на площадках могильников Шекшово 9 и Гнездилово 12. В обоих этих некрополях раскопки показали соответствие подобных аномалий основаниям распаханных курганов с окружавшими их ровиками ( Макаров и др ., 2020; Макаров и др. , 2021а; Модин и др . В печати). Таким образом, местоположение могильника Сельцо 8 и его примерные границы установлены на основании распространения средневековых артефактов и аномалий, выделенных по результатам электротомографии. Этот участок представляет собой малозаметное возвышение (с перепадом высот до 2,5 м), сглаженное распашкой, не выделенное какими-либо элементами рельефа. Общая площадь распространения средневековых находок составляет 4,5 га, однако основная их часть концентрируется на компактном участке площадью около 1,5 га. Кольцевые аномалии зафиксированы на площади около 1,2 га, однако западная и восточная части зоны их распространения остались не охвачены электротомографической съемкой.

На плане электротомографической съемки выделяются более 40 кольцевых аномалий, характеризующихся повышенным удельным сопротивлением (рис. 3). Их диаметр варьирует от 5 до 14 м. Светлые пятна в центре этих аномалий, маркирующие участки с высоким сопротивлением, очевидно, соответствуют колодцам старых раскопок или погребениям в грунтовых ямах. Наиболее крупная округлая аномалия имеет диаметр около 18 м, крестообразная фигура с высоким сопротивлением в центре ее может быть интерпретирована как следы траншей раскопок 1851 г., прорезавших курган. Как следы уваровской траншеи может рассматриваться и светлая полоса, пересекающая одну из округлых аномалий в южной части участка, охваченного съемкой. Разведка выявляет плотное расположение насыпей в центральной части планшета и отсутствие их в южной и северной его части. Кольцевые аномалии прослеживаются в могильнике Сельцо 8 отчетливее, чем в могильниках Шекшово 2 и Гнездилово 12, где контуры многих из них расплывчаты. Размеры аномалий соответствуют размерам курганов на плане могильника 1851 г., однако геофизика выявляет плотное расположение курганов, тогда как на чертеже из альбома А. С. Уварова насыпи

Рис. 3. Могильник Сельцо 8. План электротомографической съемки местности и средневековые находки из пахотного слоя

Условные обозначения: а – находки без следов пребывания в огне; б – находки со следами пребывания в огне; в – изолинии рельефа с шагом 1 м разделены расстояниями до 20 м. Очевидно, к моменту раскопок значительная часть насыпей визуально уже не читалась на поверхности.

Средневековая часть вещевой коллекции, собранной на площадке могильника, включает украшения костюма и металлические детали одежды, бытовые вещи и предметы вооружения (рис. 3–6). Это предметы из серебра (6 экз.), цветного металла (131 экз.), железа (29 экз.) и стекла (1 экз.). Примерно четверть этих вещей (41 предмет) несет следы пребывания в огне: это украшения, деформированные под воздействием высокой температуры, но, тем не менее, типологически определимые (подковообразная фибула, фрагмент шейной гривны, подвеска-конек, ложноплетеные каркасные подвески, привески-лапки, бубенчики, ременные накладки, браслеты, перстни), и оплавки цветного металла, полностью утратившие форму первоначальных предметов. Зона распространения средневековых артефактов охватывает центральную и западную части участка с кольцевидными аномалиями и выходит за его границы на севере и на юге. В восточной части участка с кольцевидными аномалиями с поверхности подняты лишь две такие находки. Предметы со следами пребывания в огне присутствуют почти во всей зоне распространения средневековых артефактов, за исключением северного и северо-восточного ее краев.

Среди определимых предметов из железа – 20 целых ножей и их фрагментов (в том числе семь узколезвийных ножей с толстым обушком и два ножа с прямой спинкой), три боевых топора и два фрагмента топоров – лезвие и обух, массивное овальное кресало без прорези, фрагмент пружинных ножниц (?), грызло удил с кольцом и ушко ведра.

Предметы из цветного металла и серебра составляют основную часть коллекции. В числе металлических украшений – дужка бусинного височного кольца с загнутым наружу концом, два оплавленных фрагмента дротовых крученых гривен, два фрагмента подковообразных фибул (дужка треугольного сечения и оплавленная конусовидная головка), три пуговицы (биконическая, эллипсоидная с линейным декором и в виде гирьки), два целых пластинчатых браслета и 30 фрагментов браслетов (25 пластинчатых, в том числе пять с расширяющимися концами и четыре со штампованными, три узкопластинчатых, два дротовых и один стержневидный), два целых перстня и шесть фрагментов (широкосрединный гладкий с завязанными концами, два широкосрединных пластинчатых с тремя продольными валиками по щитку, три пластинчатых простых, литой широкосрединный с рельефным орнаментом в виде волют), три подвески-монеты с пластинчатыми ушками, дирхем, денарий и византийский милиарисий, 10 подвесок и фрагментов подвесок (круглая прорезная подвеска со стилизованным изображением зверя, две ложноплетеные шумящие подвески-конька – целая с привесками и фрагмент – голова конька, фрагмент треугольной подвески, ложноплетеная горизонтальная пронизка, перстневидная подвеска с шумящими привесками, четыре фрагмента шумящих подвесок неопределимых типов), шесть привесок (в том числе бутылковидная, привеска-лапка и два бубенчика), шумящая ложноплетеная обувная накладка, семь фрагментов оплавленных ложноплетеных шумящих украшений, характер которых не может быть установлен. Многочисленны металлические детали поясов, среди которых пять пряжек (четыре лировидные и одна с овальным

Рис. 4. Могильник Сельцо 8. Боевые топоры из сборов на поверхности. Железо приемником) и 20 ременных накладок (в том числе 11 – пятиугольных с растительным декором, две – треугольные с растительным декором и две сердцевидные). Среди прочих предметов из серебра и цветного металла – круглая пластина, вырезанная из дирхема, обоймица со штифтами от кошелька, накладка на сумку килевидной формы с растительным декором и фрагмент весов для малых взвешиваний (?). Неустановленным остается назначение целого ряда предметов, часть которых имеет следы пребывания в огне, в том числе фрагментов серебряных и бронзовых перевитых дротов (4 экз.), круглопроволочных колец (3 экз.), пластин (3 экз.) и стержня.

Рассмотрим коротко некоторые наиболее выразительные находки, существенные для характеристики памятника. В их числе, прежде всего, топоры (рис. 4). Два из них – топоры с молоточком-чеканом на обухе, принадлежащие к типу I, по А. Н. Кирпичникову. Их длина – 19,5 и 14,5 см, вес – 290 и 190 г, лезвие имеет треугольную форму, молоточек на обухе одного из топориков декорирован выпуклыми валиками и имеет грибовидный боек. У третьего топора утрачена часть лезвия и обуха, тем не менее сохранившаяся часть позволяет атрибутировать его как топор с полукруглой выемкой в основании лезвия и вырезным обухом (тип IV, по А. Н. Кирпичникову) небольшого размера (длина сохранившейся части более 7,5 см). Происхождение и географическое распространение топоров обоих этих типов и их место в комплексе вооружения X-XI вв., в общих чертах проясненное А. Н. Кирпичниковым (Кирпичников, 1966. С. 33–35), уточняется по мере появления новых находок, в том числе топоров из могильников Суздальского Ополья (Макаров и др., 2013; 2021а. С. 16, 20, 21. Рис. 4; 2021б. С. 13–15. Рис. 6). Характеристика топоров типа IV как предметов вооружения, имевших самое широкое бытование в Восточной Европе в конце X – первой половине XII в. и наиболее распространенных в древнерусской воинской среде, подтверждается многочисленными новыми находками, в том числе большими сериями подобных предметов из могильников на западе и юге Руси (Плавинский, 2014. С. 66–70. Рис. 6; 2022. С. 161–163. Рис. 10: 1–2, 4–5, 9–12, 14–16) и Поросье (Баранов, Івакін, 2020. С. 302–214. Рис. 5: 2, 13; 7: 2, 3; 8, 9, 16, 17; 12: 1, 3; 15: 9, 10). Высокая доля топоров с молоточком-чеканом на обухе (тип I) в оружейных комплексах Северо-Восточной Руси при общем широком распространении их в Восточной Европе, включая территорию Руси, Волжской Булгарии, земли мордвы и муромы, ранее уже отмечена нами при публикации топора с молоточком на обухе в могильнике Гнездилово 8 (Макаров и др., 2021б. С. 13, 15). После находки еще двух топоров этого типа в Сельце наблюдение об особой связи их с воинской средой центральных районов Северо-Восточной Руси подкрепляется дополнительными материалами.

К числу необычных находок принадлежит круглая ажурная подвеска со стилизованным зооморфным изображением на щитке и широким «облегченным» ушком, оформленным в виде головы зверя (рис. 5: 9 ). Подвески с подобным рисунком зооморфного декора выделены Й. Калльмером в тип Gryta . Исследователем учтено 11 таких подвесок, большинство из них найдено на юго-востоке Швеции, одна – в Норвегии, одна – в Исландии ( Callmer , 1989. S. 21–24, 27, 34, 41. Abb. 3: 23, 32 ). Особенности оформления «облегченного» ушка подвески из Сельца, имевшего лишь лицевую сторону и боковые пластины с отверстиями для крепления шнура, рассматриваются как специфическая черта скандинавской ремесленной традиции ( Лесман , 2003. С. 74; Дементьева , 2007. С. 230). Круглые подвески скандинавских типов с зооморфными изображениями представлены в Восточной Европе многочисленными находками, основная масса которых относится к середине X – XI в. ( Дементьева , 2007. С. 229–234). Однако подвески типа Gryta среди них до последнего времени не были известны.

Из двух шумящих подвесок-коньков одна – целая, деформированная под воздействием высокой температуры, от другой сохранилась лишь часть – с головой, волютой, декорирующей «морду», и ушком с костыльком для привески (рис. 5: 1 ). Обе подвески принадлежат к типу «мерянских», или владимирских, коньков (тип XVII, по Е. А. Рябинину), географическое бытование и хронология которых хорошо изучены, в том числе и с привлечением находок двух последних десятилетий из Суздальского Ополья ( Рябинин , 1981. С. 33–35; Макаров , 2009. С. 94; Зайцева , в печати). По оценкам И. Е. Зайцевой, общее количество подвесок этого типа приближается к 130. Установлено, что большая их часть происходит с территории Ростово-Суздальской земли и Муромского Поочья, при этом наиболее высокая концентрация отмечена на памятниках Суздальского Ополья,

Рис. 5. Могильник Сельцо 8.

Средневековые предметы из сборов на поверхности. Ч. 1

в могильниках и на селищах X–XI вв. Оплавленные фрагменты подвесок этого типа присутствуют в материалах из сборов на могильниках Шекшово 9 и Гнез-дилово 12, обломки без следов воздействия огня на поселениях, с которыми связаны эти могильники.

Из двух дирхамов (рис. 6: 2, 4 ), найденных в Сельце, один представляет собой целую монету с приклепанным ушком (Саманиды, Нух б. Наср, Ма’дан 944/945 гг.), второй – вырезанный из монеты кружок, составляющий примерно половину ее диаметра (Саманиды, Нух б. Наср, аш-Шаш, 951–954 гг.). Западноевропейская монета (рис. 6: 3 ) определена как денарий Оттона II (973–983 гг.) или Оттона III (983–1002 гг.), она была снабжена ушком, часть которого обломана. Византийская монета (рис. 6: 1 ) – милиарисий Василия II и Константина VIII (976–1025 гг.) с ушком для подвешивания2. Монеты не имеют следов пребывания в огне. Известно, что византийские монеты, в отличие от восточных и западноевропейских, – редкие находки в древнерусских могильниках, ценившиеся в том числе как предметы, символизировавшие связь с Византией ( Audu , 2016. P. 141–165; Jankowiak , 2016. P. 117–135). Подвеска-милиарисий из Сельца – четвертая в вещевых коллекциях, собранных в последнее десятилетие при изучении суздальских могильников, ранее две византийские монеты были найдены в могильнике Шекшово 9 и одна – в могильнике Гнездилово 12 ( Макаров и др. , 2021а. С. 21).

Пятиугольные ременные накладки с изображением пятилепесткового цветка (рис. 6: 9–15 ), различающиеся по пропорциям, относятся к классу XIV, по классификации В. В. Мурашевой ( Мурашева , 2000. С. 38–39. Рис. 47), скорее всего, они составляли один набор. Многочисленные аналогии им известны на поселениях Волжской Болгарии, в древнерусских курганах и грунтовых могильниках, в мордовских, марийских и вымских могильниках, на памятниках Прикамья и датируются второй половиной X – XI в. ( Мурашева , 2000. С. 38–39, 112–113; Зайцева , 2008. С. 93–94. Рис. 80; 2015. С. 195–196; Милованова , 2021. С. 28–30. Рис. 5: 1–27 ). И. Е. Зайцева полагает, что они изготовлялись в Волжской Болгарии. На территории Руси погребальные комплексы с подобными накладками представлены в Верхнем Поднепровье, Юго-Восточном Приладожье, Верхнем Поволжье, Белозерье и на Кубенском озере. В Суздальском Ополье этот тип ременных накладок – один из наиболее распространенных. Два набора таких накладок происходят из могильника Шекшово 9 ( Зайцева , 2015. С. 195–196. Рис. 7; 10), единичные экземпляры найдены на больших поселениях – на селищах Шекшово 2, Гнездилово 2, Кибол 3.

Время бытования большинства средневековых предметов, происходящих из могильника Сельцо, определяется как X–XI вв. Этим временем могут быть датированы шумящие украшения, широкосрединный гладкий завязанный перстень и широкосрединный перстень с рельефным декором, ременные накладки, обувная накладка, обоймица от кошелька, топоры с чеканом на тыльной стороне обуха, синяя зонная навитая ребристая бусина. Вещи этих типов вышли из обихода на рубеже XI–XII или в первой четверти XII в. Среди предметов,

Рис. 6. Могильник Сельцо 8.

Средневековые предметы из сборов на поверхности. Ч. 2

распространенных в XI в., первоначальное появление которых относится к рубежу X–XI вв., – лировидные пряжки. В коллекции из сборов нет вещей, вошедших в оборот в середине XII в. Важную опору для датирования могильника дают находки монет, выпущенных между серединой X и концом первой четверти XI в. Общий период функционирования могильника мог охватывать X–XI в., очевидно, время его активного использования приходится на вторую половину X – первую половину XI в.

Новые полевые работы существенно меняют представления о размерах некрополя: курганная группа, в которой А. С. Уваров и его сотрудники насчитали девять насыпей, в действительности представляла собой большой могильник с несколькими десятками курганов. Это наблюдение соответствует месту могильника в системе расселения X–XI вв., реконструированному с учетом выявления и картирования синхронных ему поселенческих памятников. Ближайшее к некрополю поселение X–XI вв. – селище Кибол 3, находящееся в 400 м к западу, на правом берегу р. Каменки. Размеры селища, площадь которого составляет 11 га, предполагают наличие вблизи него крупного некрополя. Селище Кибол 3 – часть ближайшего к Суздалю «большого поселения» X–XI вв. Памятники этого типа в центре Северо-Восточной Руси рассматриваются как важнейшие очаги расселения и экономической жизни, с которыми связано становление сложных форм социальной организации и развитие торговых отношений ( Макаров, Федорина , 2015; Макаров и др ., 2018). Вещевая коллекция, собранная на селище Кибол 3, включает бочонковидную и призматическую весовые гирьки, фрагмент круглой фибулы с плетенкой, изготовленной по образцу скандинавских застежек ( Макаров, Федорина , 2013. С. 236–238. Рис. 10: 10 ), лировидные пряжки и многочисленные ременные накладки, в том числе пятиугольные с растительным декором, аналогичные найденным на площадке могильника.

Облик погребений, исследованных в могильнике Сельцо в 1851 г., с присутствием в курганах кремаций и ингумаций, редких в Суздальском Ополье костяков коней, сопровождающих погребенных, топоров, всаднического снаряжения и весовых гирек в целом хорошо согласуется с характером новых материалов, включающих боевые топоры и престижные украшения. Для характеристики могильника существенно выявление здесь, помимо курганных площадок обычных размеров, оснований нескольких насыпей с большим диаметром, в одном случае достигавшим 18 м. Возможно, именно в этом кургане, прорезанном крестообразной траншеей, находилось одно из погребений, сопровождавшихся костяками коней, оружием и конским снаряжением, торговым инвентарем (курганы 2 и 8, по нумерации А. С. Уварова).

Хотя вещевая коллекция из могильника Сельцо 8 значительно уступает по своим размерам коллекциям, полученным при сборах материалов из разрушенных погребений на могильниках Шекшово 9 и Гнездилово 12, а сам вновь найденный некрополь еще не затронут раскопками, полученный материал имеет принципиальную важность для понимания общего культурного облика могильников с кремациями и ингумациями X–XI вв., находившихся вблизи больших поселений Суздальского Ополья, полностью утративших к настоящему времени курганные насыпи. Открытие третьего такого могильника показывает, что присутствие оснований курганных площадок, ненарушенных погребений и многочисленных средневековых артефактов в верхнем распаханном слое на местах этих могильников – не индивидуальная ситуация, отражающая специфику сохранения средневековых погребальных комплексов и археологических предметов на отдельном памятнике. Оно отражает общие результаты преобразования ландшафтов средневековых некрополей на территориях с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью, когда надмогильные сооружения на поверхности оказались полностью снивелированы, но некрополь сохранил качество археологического объекта со своей пространственной структурой, погребальными комплексами и погребальным инвентарем, залегающим в перемешанных отложениях.

Три вновь найденных суздальских могильника X–XI вв. объединяют, однако, не только общие черты их современного вида и пространственной структуры, выявленной геофизикой. Собранные на поверхности этих памятников вещевые коллекции близки по своему категориальному составу, культурному облику и набору конкретных предметов, некогда входивших в состав погребального инвентаря. Во всех трех, наряду с предметами, не имеющими следов пребывания в огне, заметную часть составляют оплавленные металлические вещи, происходящие из разрушенных кремаций. Во всех трех широко представлены шумящие украшения поволжско-финских типов, но присутствуют также украшения, связанные со славянской и скандинавской традициями. Все три могильника объединяет многочисленность поясной гарнитуры и сочетание восточных, западных и византийских монет. Присутствие последних – важная деталь, отражающая благосостояние, амбиции, а возможно, и прямые контакты части средневековых насельников, погребенных в суздальских некрополях. Наконец, находки в Сельце боевых топоров склоняют к мнению, что присутствие их в двух других могильниках не связано с особыми административными функциями и особым статусом Шекшова и Гнездилова, как это предполагалось раньше ( Макаров и др. , 2021б. С. 13), а характеризует общие черты социального устройства больших поселений. С появлением новых находок можно полагать, что обладатели боевых топоров не были на этих поселениях случайными лицами, традиция помещения боевых топоров в погребения представителей элиты – общая для памятников этого круга.

Список литературы Могильник Сельцо: потерянный некрополь X-XI вв. под Суздалем

- Баранов В. І., Івакін В. Г., 2020. Поховальні комплекси зі зброєю могильника Острів (за матеріалами археологічних досліджень 2017–2019 рр.) // Археологія і давня історія України. Вип. 2 (35). Київ. С. 300–320.

- Дементьева А. С., 2007. «Подвески гнездовского типа» на территории Древней Руси X–XII вв. // Гнездово. Результаты комплексных исследований. СПб.: Альфарет. С. 211–271.

- Зайцева И. Е., 2008. Изделия из цветных металлов и серебра // Археология севернорусской деревни X–XIII вв. Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Т. 2. Материальная культура и хронология / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 57–141.

- Зайцева И. Е., 2015. Детали поясной гарнитуры из Шекшова в Суздальском Ополье // Города и веси Средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Н. А. Макарова / Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: Древности Севера. С. 184–198.

- Зайцева И. Е., в печати. Шумящие украшения // Археология Суздальской земли / Отв. ред. Н. А. Макаров. М. Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. М.; Л.: Наука. 146 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Лесман Ю. М., 2003. Псевдоушки – диагностический признак скандинавских подвесок эпохи викингов // Ювелирное искусство и материальная культура: тез. докл. участников двенадцатого коллоквиума (3–10 апреля 2003 года). СПб.: ГЭ. С. 70–74.

- Макаров Н. А., 2009. Культурная идентичность и этническая ситуация на окраинах // Археология севернорусской деревни X–XIII вв. Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Т. 3. Палеоэкологические условия, общество и культура / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 91–102.

- Макаров Н. А., Зайцева И. Е., Красникова А. М., 2013. Парадный топорик с княжескими знаками из Суздальского Ополья // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: к 70-летию академика А. П. Деревянко / Отв. ред.: В. И. Молодин, М. В. Шуньков. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 435–444.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Ерохин С. А., 2021. Первые результаты новых исследований могильника Гнездилово под Суздалем // КСИА. Вып. 264. С. 7–29.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., Добровольская М. В., 2020. Средневековый могильник Шекшово: «владимирские курганы» в свете новых полевых исследований // РА. № 4. С. 121–140.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Угулава Н. Д., 2021. Первые результаты раскопок могильника

- Гнездилово под Суздалем // АВСЗ. Вып. 11 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 7–20.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., 2013. Суздальская земля в IX–XI вв.: расселение, культура и балтийские связи // Археология Балтийского региона / Отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Мастыкова, А. Н. Хохлов. М.; СПб.: Нестор-История. С. 223–240.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., 2015. Феномен «больших поселений» Северо-Восточной Руси X– XI вв. // КСИА. Вып. 238. С. 115–131.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В., 2018. Большие поселения X–XI вв. и структуры расселения XII–XIII вв. в Суздальском Ополье: проблемы преемственности // АВСЗ. Вып. 8. М.: ИА РАН. С. 7–25.

- Милованова М. П., 2021. Металлические детали ременной гарнитуры могильников Крутика IX – начала XI в. (Кладовка I, II) АВСЗ. Вып. 11 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 21–37.

- Модин И. Н., Ерохин С. А., Красникова А. М., Шевченко В. А., в печати. Геофизические исследования некрополей Суздальского Ополья: опыт двух памятников // Инженерная и рудная геофизика – 2021 (Геленджик, Россия, 26–31 апреля 2021 г.).

- Мурашева В. В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения (X–XIII вв.). М.: УРСС.

- 134 с.

- Плавинский Н. А., 2014. Вооружение западных земель Руси X – первой половины XI в.: становление древнерусской традиции и формирование региональных особенностей (по материалам с территории Беларуси) // Русь в IX–XII вв.: общество, государство, культура / Под ред. Н. А. Макарова, А. Е. Леонтьева. М.; Вологда: Древности Севера. С. 62–73.

- Плавинский Н. Н., 2022. Курганный могильник Новоселка в контексте погребальных памятников Верхнего Повилья начала II тыс. н. э. // АВ. Вып. 36. С. 151–166.

- Рябинин Е. А., 1981. Зооморфные украшения Древней Руси X–XIV вв. Л.: Наука. 125 с.

- Audu F., 2016. How were Byzantine coins used in Viking-Age Scandinavia // Byzantium and the Viking world / Eds.: F. Androshchuk, J. Shepard, M. White. Uppsala: Uppsala Universitet. P. 141–165.

- Callmer J., 1989. Gegossene Schmukanhänger mit nordischer Ornamentik // Birka II. 3. Systematische Analysen der Graberfunde / Ed. G. Arvidsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 180 s.

- Jankowiak M., 2016. Byzantine coins in Viking-age northern lands // Byzantium and the Viking world / Eds.: F. Androshchuk, J. Shepard, M. White. Uppsala: Uppsala Universitet. P. 117–135.