Могильник Шлакалькен-5: о культурно-хронологической преемственности памятников римского времени и эпохи Великого переселения народов в северной части Самбийского полуострова

Автор: Мастыкова А.В., Добровольская М.В., Юганов К.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 246, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы грунтового могильника Шлакалькен-5самбийско-натангинской культуры, открытого в результате проведения разведочных работ на Самбийском полуострове (Зеленоградский район Калининградской области). На могильнике выявлены материалы позднеримского времени - начала эпохи Великого переселения народов. Сопоставление дат, полученных в результате радиоуглеродного анализа, и исследования погребального инвентаря позволяют отнести этот могильник в целом к позднеримским фазам С1-01, около 160/180-400/410 гг.по хронологии европейского Барбарикума. По данным радиоуглеродного анализа,погребение 3 датируется в диапазоне 250-440 гг. AD (90,8 % вероятность в две сигмы) или же более узко - от 330 до 430 г. (64,9 % вероятность в одну сигму). Материалы могильника Шлакалькен-5 занимают промежуточную хронологическую позицию между древностями римского времени периода расцвета самбийско-натангинской культуры, представленными урновыми погребениями с богатым инвентарем и малоинвентарными безурновыми погребениями меровингского времени, они свидетельствуют о постепенном обеднении культуры, прослеженном и на других памятниках, и, вероятно, отражают кризисные явления, связанные с Маркоманнскими войнами и с общим упадком Римской империи.

Римское время, меровингское время, самбийско-натангинскаякультура, самбийский полуостров, грунтовый могильник, кремации, антропологическая экспертиза, радиоуглеродный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328397

IDR: 14328397

Текст научной статьи Могильник Шлакалькен-5: о культурно-хронологической преемственности памятников римского времени и эпохи Великого переселения народов в северной части Самбийского полуострова

В изучаемом нами микрорегионе к югу от современного поселка Заостро-вье (Зеленоградский район Калининградской обл.), в бассейне реки Спокойная (северная часть Самбийского полуострова), благодаря широкомасштабным

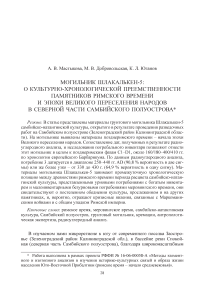

Рис. 1. Географическое положение грунтового могильника Шлакалькен-5

раскопкам Самбийской археологической экспедиции ИА РАН были открыты памятники самбийско-натангинской культуры1, относящиеся как к римскому времени, точнее к периодам В2 и C1, согласно хронологии европейского Барбарикума (от 70/80 по 250/270 гг.)2, так и к меровингскому времени3, периода Е западно-балтской хронологии (450–675 гг.)4 (о хронологии западнобалтских древностей

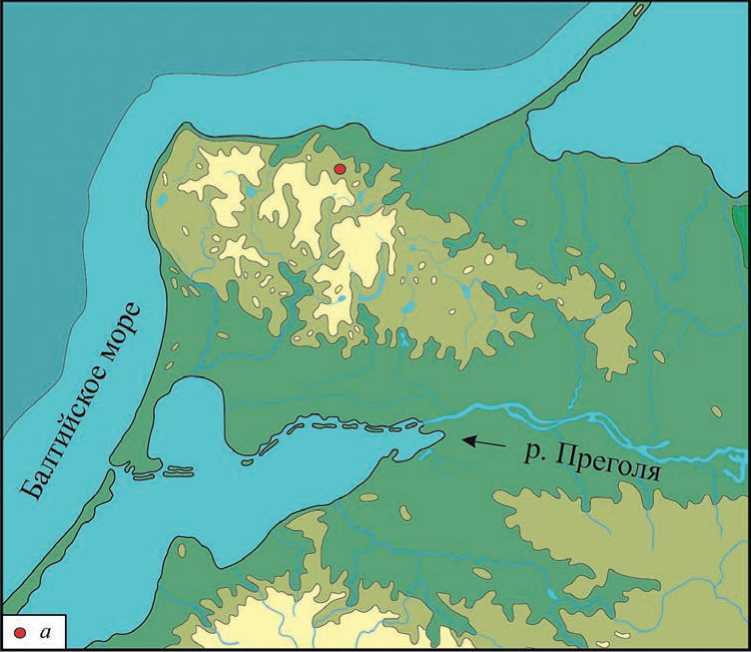

Рис. 2. Могильник Шлакалькен-5

А – топографический план могильника Шлакалькен-5. Система координат WGS-84, система высот условная. Съемка выполнена И. А. Сходновым (декабрь 2013 г.); Б – планы шурфов № 1 и № 2

а – место расположения и номер шурфа; б – граница могильника

1 – железный наконечник копья

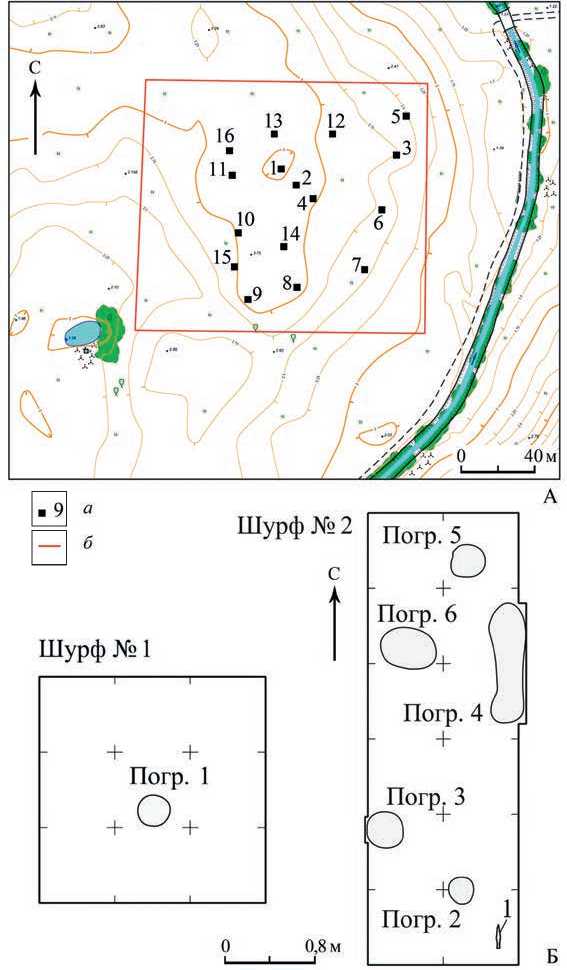

Рис. 3. Могильник Шлакалькен-5. Подъемный материал

1 – бронзовая монета; 2 – фрагмент бронзового предмета; 3–5 – фрагменты керамического сосуда; 6 – железный наконечник копья

см.: Скворцов , 2010а. С. 9, 10). Однако между этими периодами существовала хронологическая лакуна, охватывающая позднеримское время и раннюю фазу эпохи Великого переселения народов, которая была заполнена благодаря проведению разведочных работ в данном микрорегионе5. Введению в научный оборот этих материалов из разведочных раскопок и посвящена данная статья.

Грунтовый могильник Шлакалькен-56 был открыт на левом берегу р. Спокойная между современными населенными пунктами Романово и Заостровье (Зеленоградский район Калининградской обл.) ( Мастыкова , 2013) (рис. 1; 2, А ). Участок, на котором расположен некрополь, представляет собой поле сельскохозяйственного назначения с задернованной современной дневной поверхностью. Погребения были обнаружены в двух шурфах, общая площадь которых 19 кв. м7 (рис. 2, Б ). Первый шурф, где было открыто погребение 1 (рис. 2, Б ), заложен на месте обнаружения бронзовой монеты8 и фрагмента бронзового предмета в пахотном слое (рис. 3, 1, 2 ). Второй шурф – в районе найденных также в пахотном слое фрагментов керамического лепного сосуда (рис. 3, 3–5 ), в нем было выявлено пять погребений (рис. 2, Б ). Все погребения находились на небольшой глубине, под дерном и гумусированным слоем, общая мощность которых составляет от 0,34 до 0,39 м, что и объясняет разрушенность верхней части всех захоронений, по всей видимости, распашкой.

Описание погребений

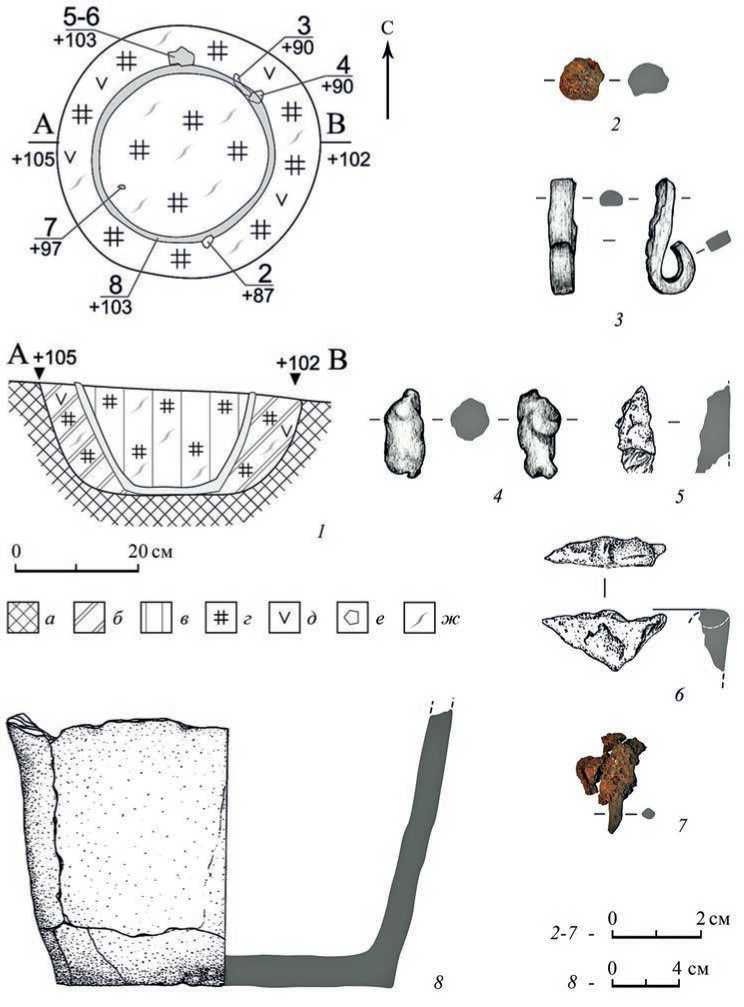

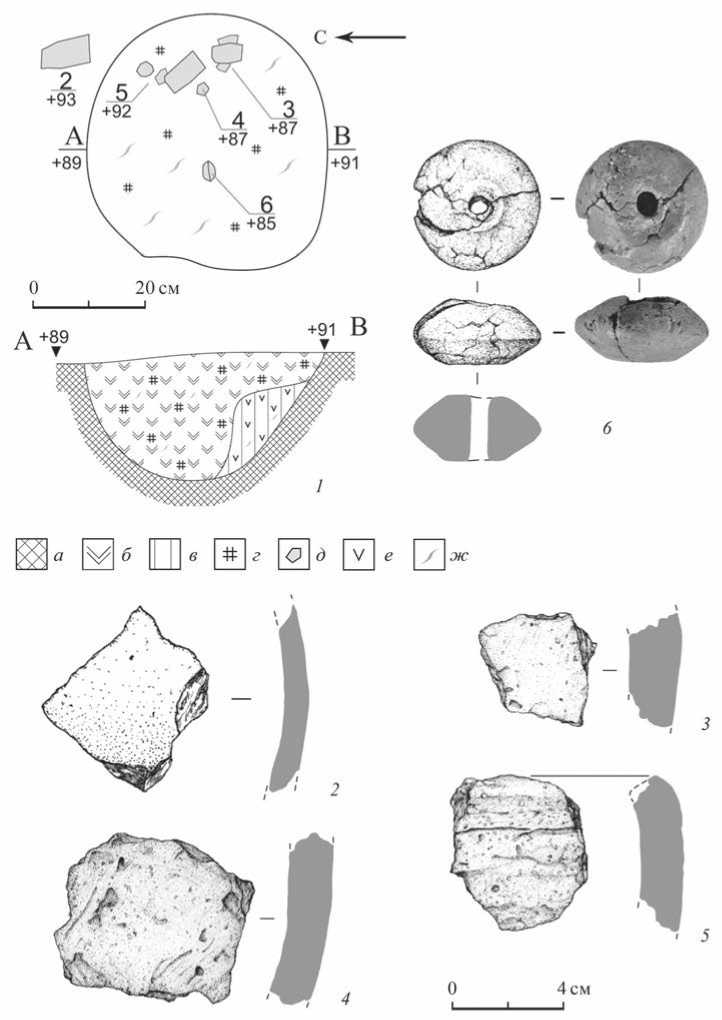

Погребение 1 совершено в округлой в плане яме, диаметром около 0,43 м, стенки ямы крутые, дно ровное (рис. 4, 1 ). В центре на дне ямы была зафиксирована фрагментированная погребальная керамическая груболепная урна (рис. 4, 1, 8 ), в непосредственной близости от нее лежали фрагменты ее стенок. Заполнение внутри урны представлено супесью черного цвета с кальцинированными

Рис. 4. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 1

-

1 – план, разрез погребения

Условные обозначения : а – материк; б – темно-коричневая супесь; в – черная супесь; г – кальцинированные кости; д – древесный уголь; е – керамика; ж – зола

Погребальный инвентарь: 2, 7 – фрагменты железных предметов; 3, 4 – фрагменты бронзовых предметов; 5 – фрагмент стенки керамического сосуда; 6 – фрагмент венчика керамического сосуда; 8 – керамическая урна костями со следами золы в примеси. За пределами погребальной урны заполнение состояло из темно-коричневой супеси с кальцинированными костями и включениями угля и золы.

В южной части погребения на краю урны был обнаружен оплавленный мелкий фрагмент железного изделия (рис. 4, 2 ), в северо-восточной части под урной на дне ямы – два фрагмента бронзовых изделий (рис. 4, 3, 4 ).

В северной части погребения, на сломе стенки урны, найдены фрагменты стенки и венчика тонкостенного лепного керамического сосуда (рис. 4, 5, 6 ).

Непосредственно в урне, в ее юго-западном секторе, в слое черной супеси был зафиксирован фрагмент железного предмета (рис. 4, 7 ).

Все кальцинированные кости, обнаруженные как в заполнении ямы, так и в самой урне, находились во взвешенном состоянии, не образуя скопления.

Кости из заполнения ямы – 23 г. Прослеживаются следы мелкой угольной пыли и золы. Размеры фрагментов варьируют в пределах от 2,5 х 1,5 до более мелких - 0,5 х 0,5 см. Цвет - светло-серый. На фрагментах ярко выражены деформационные трещины. Выделяются анатомически определимые фрагменты: участки свода черепа, стенки большеберцовых и бедренных костей, фрагмент корня однокоренного зуба взрослого индивида. Толщина костей свода не превышает 1,5 мм. Предположительно, останки могут принадлежать взрослому индивиду женского пола. Достоверность половозрастного определения низкая.

Кости из заполнения урны – 6 г. Прослеживаются следы золы. Размеры фрагментов не превышают 2,5 х 1 см. Цвет - светло-серый. Термические деформации выражены, из анатомически определимых можно выделить фрагмент свода черепа с открытым швом. Кости свода черепа очень грацильны. Предположительно, они могут принадлежать молодой женщине (до 40 лет). Достоверность половозрастного определения низкая.

Кремированные останки из заполнения ямы погребения и из заполнения самой урны по сумме антропологических признаков принадлежат одному индивиду – взрослой женщине. Общая масса фрагментов – около 30 г. Температура горения соответствует верхнему температурному пределу, достигаемому костровым огнем (800–900 ºС). Сбор кремированных фрагментов с костра не полный. Очистка от углей проведена, фрагменты не промывались.

Таким образом, погребение 1 может быть интерпретировано как одиночное захоронение взрослой женщины до 40 лет , выполненное по обряду урновой кремации. Верхняя часть погребения была разрушена в результате сельскохозяйственной деятельности (распашки).

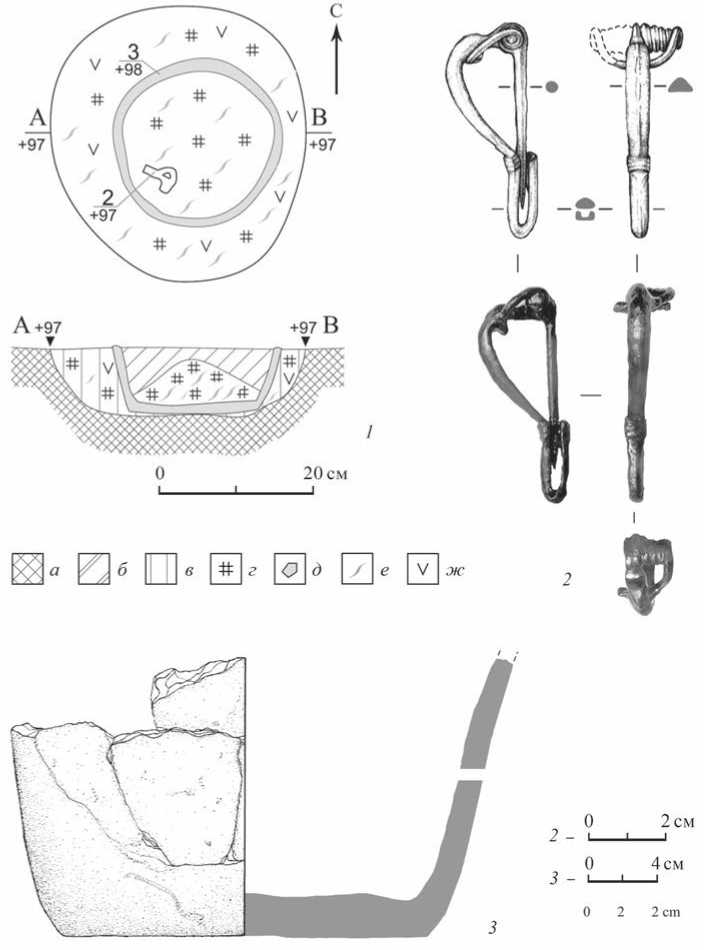

Погребение 2 было совершено в округлой в плане яме, диаметром около 0,32 м, слегка вытянутой по оси С – Ю (рис. 5, 1 ). Стенки ямы крутые, дно ровное. В центре погребения находилась донная часть груболепной керамической урны (рис. 5, 1, 3 ).

Заполнение внутри погребальной урны представлено серо-коричневой гумусированной супесью, и в этом слое, практически на уровне выявления самого погребения, была обнаружена железная подвязная фибула (рис. 5, 2 ). На дне урны было зафиксировано скопление мелких и среднего размера кальцинированных костей со следами золы, мощностью до 0,06 м.

Рис. 5. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 2

-

1 – план, разрез погребения

Условные обозначения : а – материк; б – серо-коричневая супесь; в – черная супесь; г – кальцинированные кости; д – керамика; е – зола; ж – древесный уголь

Погребальный инвентарь : 2 – железная фибула; 3 – керамическая урна

Заполнение за пределами урны представлено черной углистой супесью с кальцинированными костями во взвешенном состоянии с примесью золы.

Кости из заполнения ямы – общая масса кальцинированных костей, обнаруженных за пределами урны, составляет 105,8 г. Цветность фрагментов – светлосерая. Размеры варьируют в пределах от 3,5 х 1,5 см до 0,5 х 0,5 см. Углистая пыль и зола присутствуют в большом количестве. Деформационные трещины хорошо выражены. Из анатомически определимых можно назвать фрагменты височной кости в области челюстного сустава, верхнего эпифиза большеберцовой кости, стенки бедренной кости. Сохранились также и другие анатомически узнаваемые фрагменты: это правая скуловая кость в области глазницы, левая височная кость в области сосцевидных отростков. Размерность фрагментов от 2,5 х 1,5 до 0,5 х 0,5 см. Большую часть фрагментов составляют стенки диафизов крупных трубчатых костей взрослого индивида предположительно мужского пола, так как стенки достаточно массивные.

Кости из заполнения погребальной урны – общая масса скопления составляет около 400 г. Цветность – светло серая. Размерность фрагментов различна: от 5 х 1 см до 3 х 2 мм. Из определимых фрагментов - кости свода черепа, стенка бедренной и большеберцовой костей, фрагменты головки плечевой кости. Обнаружены фрагменты лобной кости в области глазниц, левой скуловой кости. Внешний край правой и левой глазницы сохранились достаточно хорошо, чтобы судить о развитии надглазничного рельефа, что характерно для мужского черепа. Также на этих фрагментах заметны следы васкулярной реакции, которые можно встретить на черепах со значительным развитием мягких тканей. Васкулярные реакции – расширение питательных отверстий кости – формируются при активизации периферического кровообращения. Оно, в свою очередь, может быть вызвано разными причинами, например повышенным артериальным давлением или переохлаждением, провоцирующим интенсификацию периферического кровообращения (красное обветренное лицо). На костях свода черепа хорошо выражены слои компактной кости, что может указывать на отсутствие ярких постдефинитивных возрастных изменений. На фрагменте теменной кости обнаружен участок с незакрытым швом. На одном из фрагментов стенки крупной трубчатой кости (большеберцовая?) хорошо заметна крупная трабекулярная структура диафиза, что, как правило, связано с повышенными механическими нагрузками.

В целом ряд замеченных особенностей позволяет предполагать, что в урне находились останки мужчины. На некоторых фрагментах сохранились спекшиеся следы присутствия железа. Лучше всего сохранились различные участки лобной и скуловой кости, что может быть интерпретировано как результат

Рис. 6. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 3

1 – план, разрез погребения

Условные обозначения : а – материк; б – темно-серая супесь; в – черная супесь; г – кальцинированные кости; д – керамика; е – древесный уголь; ж – зола; з – плашки древесного угля

Погребальный инвентарь : 2 – фрагмент железного предмета; 3, 4 – фрагменты керамического сосуда; 5 – керамическая урна

отсутствия высокой температуры в области лица, которое, вероятно, было свободно от горючих материалов во время церемонии кремации.

Вышеизложенное дает возможность предположить, что скопление кальцинированных костей из самой урны и фрагменты из заполнения ямы погребения относятся к одному взрослому индивиду мужского пола без признаков старения, что позволяет считать более вероятным возраст от 30 до 45 лет. Ряд мелких особенностей позволяет предположить, что этот человек переносил большие физические нагрузки. Температура горения соответствует верхнему температурному пределу, достигаемому костровым огнем (800–900 ºС). Сбор кремированных фрагментов с костра достаточно полный, общая масса фрагментов – 505,8 г. Очистка от углей проведена, фрагменты не промывались.

Таким образом, погребение 2 может быть интерпретировано как одиночное захоронение взрослого мужчины в возрасте от 30 до 45 лет , совершенное по обряду урновой кремации, разрушенное в результате распашки. Отметим, что в непосредственной близости от этого погребения на уровне материка был найден железный наконечник копья (рис. 2, Б, 1 ; 3, 6 ), возможно вынесенный из него плугом при распашке.

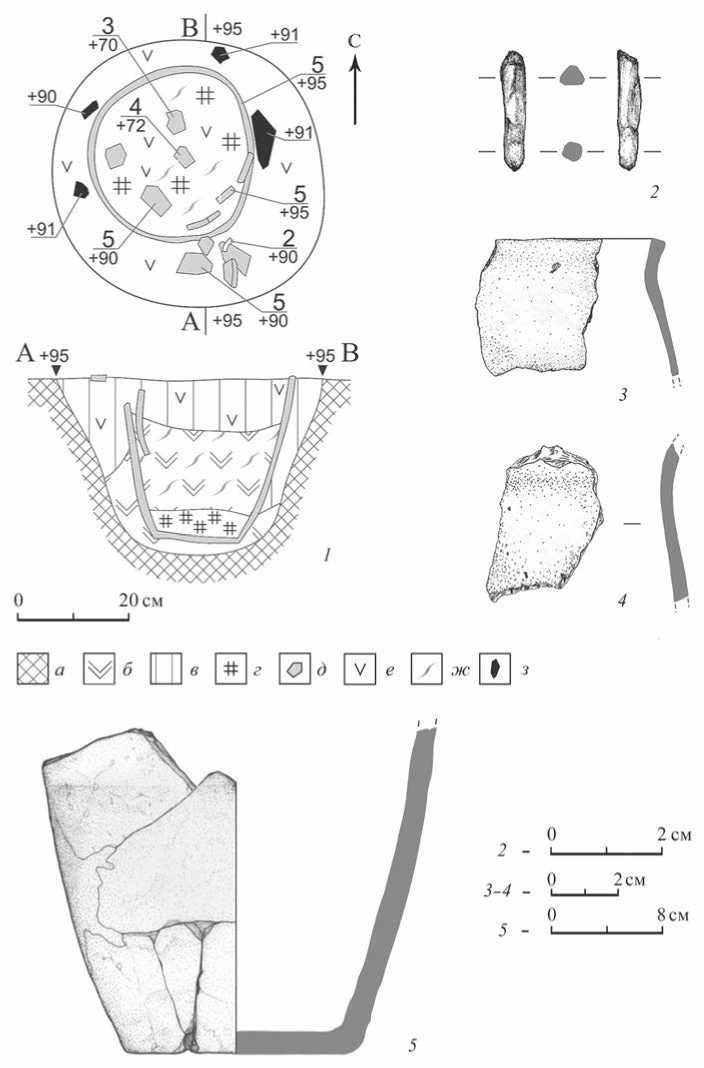

Погребение 3 – совершено в округлой в плане яме, диаметром около 0,48 м, стенки ямы крутые, дно слегка вогнутое (рис. 6, 1 ).

В центре на дне погребальной ямы стояла фрагментированная груболепная керамическая урна, тут же находились фрагменты ее стенок (рис. 6, 1, 5 ).

Верхняя часть заполнения захоронения как в погребальной урне, так и за ее пределами представлена черной углистой супесью. В урне средняя часть заполнения представлена темно-серой супесью с золой в примеси. На дне урны – скопление кальцинированных костей, мощностью до 0,05 м.

В юго-восточной части погребения недалеко от погребальной урны был найден небольшой фрагмент железного предмета (рис. 6, 2 ).

В заполнении урны, непосредственно на скоплении кальцинированных костей, обнаружены фрагменты стенки и венчика лепного керамического тонкостенного сосуда (рис. 6, 3, 4 ).

В верхнем слое заполнения погребения, представленном черной углистой супесью, вокруг погребальной урны зафиксированы плашки древесного угля (рис. 6, 1 ). Анализ определения древесной породы этих плашек показал, что при проведении обряда была использована ольха (порядок Fagales , семейство Betulaceae , род Alnus )9 .

Рис. 7. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 4

1 – план, разрез погребения

Условные обозначения : а – материк; б – темно-серая супесь; в – черная супесь; г – кальцинированные кости; д – керамика; е – древесный уголь; ж – серо-коричневая супесь

Погребальный инвентарь : 2–4 – фрагменты керамического сосуда; 5 – керамическое пряслице; 6 – фрагмент железного предмета; 7 – керамическая урна

Кости из заполнения погребальной урны – общая масса скопления составляет около 53 г. Цветность фрагментов светло-серая, практически белая. Деформационные трещины выражены. Присутствует один маленький фрагмент древесного угля. Размеры фрагментов варьируют от 4,5 х 2 до 1 х 0,5 см. Из анатомически определимых фрагментов можно назвать фрагмент верхней части диафиза правой бедренной кости, фрагмент середины диафиза большеберцовой кости, фрагменты диафизов костей предплечья, фрагменты свода черепа, фрагмент шейного позвонка.

Предположительно, останки относятся к взрослому индивиду мужского пола. Следы постдефинитивных возрастных изменений не обнаружены.

Погребение 3 может быть интерпретировано как одиночное захоронение взрослого мужчины , совершенное по обряду урновой кремации. Верхняя часть погребения разрушена в результате распашки.

Погребение 4 совершено в овальной в плане яме, вытянутой по оси С – Ю, размерами 1,58 м (С – Ю) на 0,48 м (З – В) (рис. 7, 1 ). Северная стенка ямы пологая, остальные – крутые. Дно неровное, в южной части фиксируется небольшое повышение.

Через центральную часть погребения проходит полоса распашки, ориентированная по оси СЗ – ЮВ, заполнение этой полосы представлено серо-коричневой сильно гумусированной супесью с фрагментами лепной керамики.

В северо-восточной сохранившейся части погребения заполнение представлено супесью темно-серого цвета.

В юго-западном секторе – заполнение в верхней части представлено темносерой супесью с кальцинированными костями во взвешенном состоянии, мощность слоя до 0,12 м. Нижняя часть заполнения данного сектора представлена черной углистой супесью с кальцинированными костями в примеси, здесь же зафиксирован развал груболепной керамической урны (рис. 7, 1, 7 ), фрагменты которой комплектны фрагментам груболепного керамического сосуда, обнаруженным в заполнении следа от плуга в центральном секторе объекта (рис. 7, 2–4 ). Среди фрагментов развала урны найдено керамическое пряслице бикони-ческой формы (рис. 7, 5 ), а также фрагмент железного предмета (рис. 7, 6 ).

Кости из заполнения ямы – общая масса составляет около 3,5 г. Цветность – светло-серая, практически белая, размеры фрагментов варьируют от 2,5 х 1 до 1 х 1 см. Присутствуют фрагмент арки позвонка, фрагменты стенок трубчатых костей. Сохранность плохая. Имеющиеся фрагменты недостаточны для того, чтобы провести уверенное половозрастное определение, однако стенки очень грацильны. Это позволяет предполагать, что кремированные останки могли относиться к женскому или детскому скелету.

Рис. 8. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 5

1 – план, разрез погребения

Условные обозначения : а – материк; б – темно-серая супесь; в – черная супесь; г – кальцинированные кости; д – керамика; е – древесный уголь; ж – зола

Погребальный инвентарь : 2–5 – фрагменты керамического сосуда; 6 – керамическое пряслице

Погребение 4 может быть интерпретировано как разрушенное одиночное захоронение ребенка или женщины , совершенное по обряду урновой кремации. Погребение разрушено в результате сельскохозяйственной деятельности (распашки).

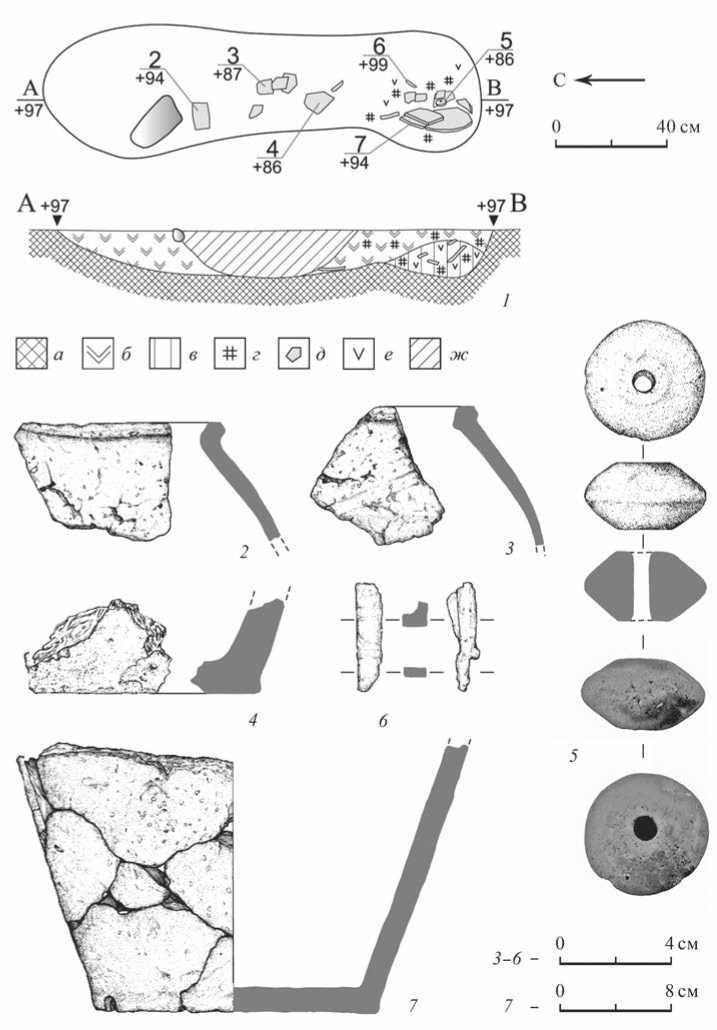

Погребение 5 совершено в округлой в плане яме, диаметром около 0,43 м, слегка вытянутой по оси З – В (рис. 8, 1 ). Стенки крутые, дно вогнутое.

Основной массив заполнения погребения – темно-серая супесь с кальцинированными костями во взвешенном состоянии с примесью золы. У южного борта на дне погребения – линза черной углистой супеси со следами золы, мощностью до 0,11 м.

В восточном секторе на уровне выявления самого погребения фиксируются фрагменты груболепного керамического сосуда (рис. 8, 1, 3–5 ). Один фрагмент этого сосуда обнаружен за границами погребения 5 (рис. 8, 2 ). В центральном секторе погребения в слое темно-серой супеси было выявлено керамическое пряслице биконической формы (рис. 8, 6 ).

Кости из заполнения ямы – общая масса составляет 21,2 г. Цветность фрагментов - светло-серая, размер варьирует в пределах от 4 х 1,5 до 0,5 х 0,5 см. Деформационные трещины присутствуют. Имеется зольная пыль. Из анатомически определимых участков выявлены следующие: фрагмент верхней челюсти без зубов, фрагменты костей свода черепа. Большая часть скопления – стенки трубчатых костей. Фрагменты грацильны, что указывает на принадлежность останков женскому индивиду. Участок кости свода черепа несет следы частичной облитерации. Вероятно, в погребении захоронены кремированные останки женщины в возрасте от 40 до 50 лет.

Погребение 5 может быть интерпретировано как одиночное захоронение взрослой женщины в возрасте от 40 до 50 лет , совершенное по обряду безур-новой кремации.

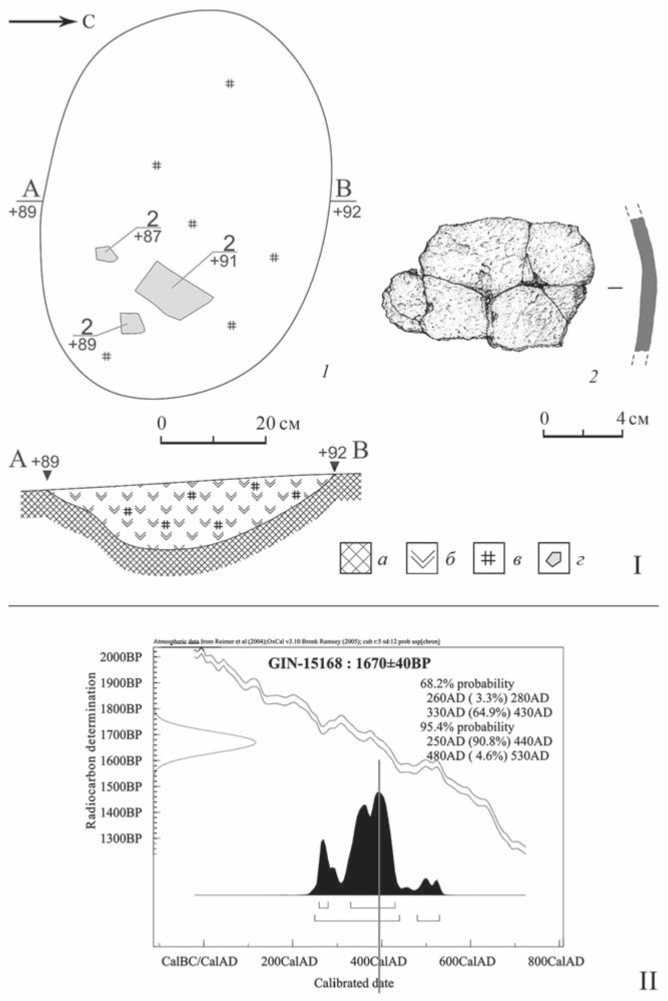

Погребение 6 совершено в овальной в плане яме, вытянутой по оси З – В, размерами 0,74 м (З – В) на 0,52 м (С – Ю) (рис. 9, I, 1 ). Стенки ямы пологие, дно слегка вогнутое.

Заполнение однородное и представлено темно-серой супесью с примесью кальцинированных костей во взвешенном состоянии по всему заполнению погребения.

В восточном секторе погребения на уровне выявления самого погребения зафиксированы фрагменты груболепного керамического сосуда (рис. 9, I, 1, 2 ). Других находок в границах объекта не зафиксировано.

Кости из заполнения ямы – общая масса составляет 3 г. Цветность – практически белые фрагменты. Зольная пыль. Мелкие фрагменты стенок трубчатых костей.

Рис. 9. Могильник Шлакалькен-5

I – погребение 6

-

1 – план, разрез погребения; 2 – фрагмент керамического сосуда

Условные обозначения : а – материк; б – темно-серая супесь; в – кальцинированные кости; г – керамика

-

II – результат радиокарбонного исследования древесного угля из погребения 3 могильника Шлакалькен-5. Лаборатория Геологического института РАН

Погребение 6 может быть интерпретировано как захоронение, вероятно, одного индивида, половозрастную принадлежность которого определить не представляется возможным, осуществленное по обряду безурновой кремации.

Погребальный обряд

Итак, на могильнике Шлакалькен-5 было открыто 6 грунтовых погребений, совершенных по обряду кремации, из них – 4 урновых и 2 безурновых. На основании палеоантропологической экспертной оценки фрагментов кремированных костей мы можем говорить о том, что в шести погребениях были совершены одиночные захоронения двух мужчин, трех женщин или двух женщин и одного ребенка, и одного индивида, половозрастная принадлежность которого не определена.

Сопоставление палеоантропологических данных и состава погребального инвентаря на могильнике Шлакалькен-5 позволяет в некоторых случаях определить, какие предметы или черты погребального обряда присущи мужским, а какие – женским. Такая работа уже проводилась, но на материалах более позднего, конца V – начала VIII в., самбийско-натангинского могильника Митино, расположенного в Гурьевском районе Калининградской области ( Мастыко-ва, Добровольская , 2013). В этом отношении материалы могильника Митино показательны, поскольку на сегодняшний день это один из немногих памятников на Самбийском полуострове, где было проведено антропологическое исследование кремированных костных материалов ( Добровольская , 2010).

На могильнике Шлакалькен-5 в урновом захоронении 2, где была обнаружена железная фибула (рис. 5, 2 ), по антропологическим данным, находились останки мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. А на могильнике Митино, например, данные антропологической экспертизы свидетельствуют, что на этом памятнике имелось восемь мужских и четыре женских погребений, содержащих в погребальном инвентаре одну фибулу ( Мастыкова, Добровольская , 2013. С. 76–78). Таким образом, можно предполагать, что кремации как позднеримского времени, так и раннего Средневековья, содержащие одну фибулу, в западнобалтском ареале могут быть как женскими, так и мужскими.

В погребениях 4 и 5 некрополя Шлакалькен-5 были обнаружены керамические пряслица (рис. 7, 5 ; 8, 6 ). Для западных балтов могилы с пряслицами обычно идентифицируются как женские или детские. Действительно, по антропологическим данным, в урновом захоронении 4 кремированные останки могли относиться к женскому или детскому скелету, а в безурновом погребении 5, вероятно, были захоронены останки взрослой женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Впрочем, в более позднее время, например на могильнике Митино, пряслица встречаются и в мужских кремациях10, следовательно, в этот период времени они уже не могут являться неоспоримым индикатором ( Мастыкова, Добровольская , 2013. С. 77).

Конечно, материалы некрополя Шлакалькен-5 небольшие по объему, но тем не менее они показывают, что некоторые «мужские» и «женские» индикаторы погребального инвентаря актуальны как для позднеримского времени, так и для эпохи Великого переселения и раннего Средневековья.

Интересно сравнить результаты, полученные на могильниках Самбии, с палеоантропологическими данными по западнобалтским некрополям соседних территорий ( Mastykova, Dobrovolskaia , 2013. P. 277). Показательны исследования на могильнике Нетта (Netta), принадлежащем августовской (Augustów) группе судовской культуры (Sudovian Culture) позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов, т. е. времени от второй половины – конца II в. (период В2/C1–C1 хронологии европейского Барбарикума) до второй половины V – начала VI в. (период D/E) ( Bitner-Wróblewska , 2007). Антропологически на этом некрополе выявлено не менее 51 мужских, 56 женских и 49 детских кремаций ( Wiercińska , 2007). Оказалось, что распределение некоторых категорий предметов в мужских, женских и детских могилах на этом памятнике сопоставимо, хотя и не полностью идентично тому, что мы наблюдаем на самбий-ских могильниках. Так, одиночные фибулы в некрополе Нетта присутствуют в мужских, женских и детских погребениях. Пряслица же на этом могильнике в мужских погребениях отсутствуют, но зато хорошо представлены в одиночных женских кремациях, в парных – женских с ребенком, реже – в одиночных детских ( Mastykova, Dobrovolskaia , 2013. P. 277, 278). Дальнейшее накопление палеоантропологических данных как на Самбийском полуострове, так и на соседних территориях позволит уточнить, а, может быть, во многом и пересмотреть традиционные атрибуции погребального инвентаря западных балтов.

На могильнике Шлакалькен-5 прослежены и некоторые общие характеристики обрядности – высокая температура обжига и, возможно, большая длительность горения (более 1,5 часа). Замечена следующая закономерность – костные фрагменты, сложенные в урны, как правило, очищены от углей, но при этом следы промывки от золы отсутствуют, в то же время в заполнениях самих погребальных ям фиксируются и уголь, и зола, и фрагменты кальцинированных костей. Создается впечатление, что сожженные останки помещали в урну, собирая их по фрагментам, а в заполнении могильной ямы – захватывая скопления останков с погребального костра вместе с угольками. Индивидуальные различия состоят, прежде всего, в показателях массы. Возможно, они связаны только с различной тщательностью сбора фрагментов с погребального костра. Также хотелось бы обратить внимание на то, что в женских погребениях масса костных останков меньше, чем в мужских. Конечно, эти наблюдения сделаны на небольшом по объему материале, что, безусловно, требует дальнейшей проверки и уточнений.

Анализ погребального инвентаря

Железная двучленная прогнутая подвязная фибула (пружина фрагментирована) из погребения 2 имеет относительно узкий уплощенный стержень с полукруглым треугольным сечением (рис. 5, 2 ), ее можно отнести к типам

Альмгрен VI, 161–162 ( Almgren , 1897. Taf. VII, 161, 162 ) или к группе 16, подгруппе 2, варианта 2 по А. К. Амброзу (1966. С. 63, 64. Табл. 11, 9 , 10 ). Такие фибулы широко распространены в позднеримское время, в первую очередь на территории вельбаркской и черняховской культур, но попадают также в Крым и на Оку ( Амброз , 1966. С. 63, 64; Kokowski , 1995. Ryc. 58; 61; 71). Они наиболее характерны для III–IV вв., особенно для периодов С2 (250/260–300/320 гг.) и С3 (300/320–350/370 гг.). По классификации подвязных фибул, предложенной О. В. Шаровым для могильников черняховской культуры, такого рода застежки отнесены им к 4-му варианту с подтреугольной высокой спинкой ( Шаров , 1992. С. 183, 184. Табл. VIII). По мнению О. В. Шарова, подобные фибулы появляются на самых поздних фазах функционирования черняховских могильников, в фазах С3 и D (360/370–440/450 гг.) (Там же). Впрочем, конкретная дата этих изделий может варьировать в зависимости от региона и культурного контекста (см., напр.: Гороховский , 1988. С. 35. Рис. 28; 47; Ioniţă , 1998. S. 237, 238; Магомедов , 2001. С. 67).

В Юго-Восточной Прибалтике фибулы Альмгрен 161–162 чаще всего встречаются в закрытых комплексах с монетами от Адриана (117–138 гг.) до Деция (249–251 гг.) ( Щукин , 2005. Табл. IV. В ). Стоит напомнить, что поступление римских монет в Юго-Восточную Прибалтику резко сокращается после середины III в. Так, на 1961 г. на территории Калининградской области В. В. Кропоткиным было учтено всего пять экземпляров позднеримских монет из общего числа 112 находок монет римской чеканки ( Кропоткин , 1961. № 46, 63, 102, 144, 154).

Железный наконечник копья , обнаруженный на уровне материка, вероятно, был вынесен в результате распашки из погребения 2, поскольку найден в непосредственной от него близости (рис. 3, 6 ). Копье имеет втулку без видимого бокового разреза и длинное перо вытянуто-листовидной формы, расширенное ближе к основанию, ромбического сечения. Конец пера обломан, общая длина сохранившейся части копья – 20,8 см.

Данный экземпляр по пропорциям и размеру напоминает пшеворские копья типа Качановский Х, хорошо представленные для периодов В2 (70/80–160/170 гг.) и С1а (160/180–210/230 гг.) ( Kaczanowski , 1995. Tabl. X, 4, 5 ; XX). На территории Скандинавии среди копий римского времени наиболее близкими являются наконечники типа Илькер 3, известные на территории Дании, в Южной Норвегии, Южной Швеции, в Эланде и Готланде, а также в Юго-Западной Финляндии. Дата их наибольшего распространения на этой территории – от периода В1 по период С211, т. е. в основном II–III вв. ( Ilkjӕr , 1990а. S. 43–47. Abb. 197; 1990b. Taf. 7), хотя подобные копья отмечены и для позднеримского времени на Готланде ( Birch Iversen , 2010. S. 34). Кроме того, наш наконечник близок копьям типа Казакяви-чюс V, отдельные экземпляры которых появляются у восточных балтов на территории Литвы уже во II в., но получают наиболее широкое распространение с VII в. ( Казакявичюс , 1988. С. 48–52. Рис. 19).

Римская бронзовая монета с пробитым отверстием, найденная в пахотном слое, на месте ее обнаружения было открыто погребение 1 (рис. 3, 1 ). Это монета Гордиана III, отчеканенная на монетном дворе Рима в марте – мае 240 г. н. э.

Лицевая сторона – IMP CAES GORDIANVS PIVS AVG. Бюст Гордиана III, в плаще, на голове лучевая корона.

Оборотная сторона – CONCORDIA AVG. Конкордия сидит на троне, влево, держит патеру и двойной рог изобилия12.

На территории Калининградской области находки монет Гордиана известны также в погребении 2 могильника Пруды (быв. Kadgeihnen) и в Чапаево (быв. Tussainen, характер находки неизвестен) ( Кропоткин , 1961. № 123, 151).

Керамические пряслица (2 экз.: погр. 4, 5) имеют биконическую, слегка сжатую форму (рис. 7, 5 ; 8, 6 ). В керамическом тесте имеется примесь мелкой дресвы и органики, поверхность пряслиц заглажена, коричневого цвета.

В древностях самбийско-натангинской культуры биконические пряслица появляются в римское время и существуют до начала Средневековья: Лаут-Боль-шое Исаково, погр. 12, 16, 19, 36, 40; Митино, погр. 12, 40, 61, 67; Доллькайм-Коврово, погр. 284; Зопфен-Суворово, погр. 68, 303 ( Skvorzov , 2007. Taf. 15, 5, 6 ; 19, 12 ; 23, 3 ; 43, 5 ; 48, 13 ; Скворцов , 2010б. Таб. XV, 1 ; LVI, 2 ; XCVII, 4 ; CVIII, 2 ; Кулаков , 2007. Рис. 77, 1 ; Heym , 1938. S. 51. Taf. 6, 68 ; 7, 53 ). Известны пряслица подобной формы в материалах могильников эльблонгской группы ( Скворцов , 2010а. С. 105).

Точка зрения, что они являются неотъемлемым атрибутом именно женских погребений (Там же. С. 104), не подтвердилась антропологическими исследованиями. Напротив, данные экспертизы свидетельствуют, что пряслица, как уже говорилось выше, встречаются и в мужских погребениях и, таким образом, не могут являться предметом, связанным исключительно с женскими захоронениями ( Мастыкова, Добровольская , 2013. С. 77).

Керамические лепные сосуды – погребальные урны (4 экз.: погр. 1–4) представлены фрагментированными формами – сохранились лишь нижние части (рис. 4, 8 ; 5, 3 ; 6, 5 ; 7, 7 ). В настоящем виде все урны имеют усеченноконическую форму с прямыми стенками, расширяющимися вверх, с плоским дном. Полную форму сосудов реконструировать не представляется возможным. В тесте имеется примесь дресвы различных фракций, органики. Все сосуды имеют толстостенный достаточно рыхлый черепок с неравномерным обжигом, коричневого цвета, поверхность сосудов неровная, шероховатая, иногда плохо заглаженная.

Погребения могильника Шлакалькен-5, как мы видим, малоинвентарные. Но тем не менее этот даже незначительный погребальный инвентарь дает нам возможность рассматриваемый некрополь отнести в целом к позднеримским фазам С1–D1, около 160/180–400/410 гг. по хронологии европейского Барбарикума (см.: Jaskanis, Okulicz , 1981. S. 229–239; Shchukin et al. , 2006. Р. V), что соответствует фазам 2–4 хронологии древностей Самбийского полуострова по В. Нова-ковскому ( Nowakowski , 1996. S. 50–53).

Для получения радиоуглеродного определения в лабораторию Геологического института РАН нами были сданы плашки древесного угля из погребения 3. Полученные результаты показали, что это захоронение в целом датируется в диапазоне 250–440 гг. AD (90,8 % вероятность в две сигмы), или же более узко – от 330 до 430 гг. (64,9 % вероятность в одну сигму) (рис. 9, II ). Сопоставление дат, радиоуглеродной и полученной на основании анализа погребального инвентаря, позволяет сузить временной интервал вероятной датировки могильника Шлакалькен-5 и ограничить его серединой IV – началом V в., возможно не исключая первой трети V в. В данном случае стоит ориентироваться на диапазон в одну сигму, т. к. он имеет более узкий интервал и лучше согласуется с реальным археологическим возрастом комплекса.

* * *

Подведем итоги. На могильнике Шлакалькен-5 выявлены материалы позднеримского времени – начала эпохи Великого переселения народов. Они занимают промежуточную хронологическую позицию между древностями римского времени периода расцвета самбийско-натангинской культуры, представленными урновыми погребениями с богатым инвентарем и малоинвентарными безур-новыми погребениями меровингского времени. Налицо постепенное «обеднение» культуры, которое прослеживается и на других памятниках, раскопанных широкой площадью, таких как Доллькайм-Коврово и Лаут-Большое Исаково. Видимо, эта пауперизация начинается с конца II – первой половины III в. и отражает какие-то кризисные явления, связанные с нарушеним функционирования Янтарного пути, сначала из-за Маркоманнских войн, а затем в связи с общим кризисом Римской империи и варварскими вторжениями III в.

Список литературы Могильник Шлакалькен-5: о культурно-хронологической преемственности памятников римского времени и эпохи Великого переселения народов в северной части Самбийского полуострова

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга Европейской части СССР. М.: Наука. 126 с. (САИ; вып. Д 1-30.)

- Гороховский Е. Л., 1988. Хронология черняховских могильников Лесостепной Украины//Труды V Международного конгресса археологов-славистов. Т. 4/Отв. ред. В. Д. Баран. Киев: Наукова Думка. С. 34-46.

- Добровольская М. В., 2010. Результаты антропологического анализа материалов, происходящих из погребальных комплексов могильника Митино//Могильник Митино V-XIV вв. (Калининградская область): материалы исследований 2008 г./Ред. К. Н. Скворцов. М.: ИА РАН. С. 199-217.

- Казакявичюс В., 1988. Оружие балтских племен II-VIII веков на территории Литвы. Вильнюс: Мокслас. 160 с.

- Кропоткин В. В., 1961. Клады римских монет на территории СССР. М.: Изд-во АН СССР. 136 с. (САИ; вып. Г4-4.)

- Кулаков В. И., 2007. Доллкайм-Коврово. Исследования 1992-2002 гг. Минск: Ин-т истории НАН Беларуси. 335 с. (Prussia Antiqua; t. 4.)

- Магомедов Б., 2001. Черняховская культура. Проблема этноса. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 290 c.

- Мастыкова А. В., 2013. Отчет об археологических разведках на территории Зеленоградского района Калининградской области в 2013 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 40904.

- Мастыкова А. В., Добровольская М. В., 2013. Палеоантропологические исследования и погребальный инвентарь самбийско-натангинской культуры//Археология Балтийского региона/Отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Мастыкова, А. Н. Хохлов. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 74-79.

- Скворцов К. Н., 2010а. Могильник Митино V-XIV вв. (Калининградская область). Т. 1. М.: ИА РАН. 302 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 15.)

- Скворцов К. Н., 2010б. Могильник Митино V-XIV вв. (Калининградская область). Т. 2. М.: ИА РАН. 806 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 15.)

- Шаров О. В., 1992. Хронология могильников Ружичанка, Косаново, Дэнчень и проблема датировки черняховской керамики//Проблемы хронологии эпохи Латена и Римского времени: По материалам Первых Тихановских чтений (Ленинград, 1988 г.)/Науч. ред.: М. Б. Щукин, О. А. Гей. СПб.: Ойум. С. 158-207.

- Щукин М. Б., 2005. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.: Филологический факультет СПбГУ. 576 с.

- Almgren O., 1897. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Stockholm: Ivar Hӕggström. 243 S., XI Taf.

- Birch Iversen R., 2010. Kragehul Mose -ein Kriegsbeuteopfer auf Südwestfünen. Moesgård: Jysk Arkæologisk Selskab. 246 р. 88 Taf.

- Bitner-Wróblewska A., 2007. Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 325 p. (Monumenta Archaeologica Barbarica; t. XII.)

- Heym H., 1938. Das Gräberfeid Zohpen. Ein Beitrag zur Volks -und Kulturgeschichte des nördlichen ostpreußischen Binnenlandes von 400 n.Ztrw. bis zur Ordenszeit //Biblioteka Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. № 9177.

- Ilkjӕr J., 1990a. Illerup Ådal. 1: Die Lanzen und Speere: Textband. Moesgård: Aarhus University Press. 404 S.

- Ilkjӕr J., 1990b. Illerup Ådal. 2: Die Lanzen und Speere: Tafelband. Moesgård: Aarhus University Press. 245 Taf.

- Ioniţă I., 1998. Die Fibeln mit umgeschlagenem Fuß: Almgren Gruppe VI, 1//Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg. Bd. 5/Hrsg. J. Kunow. Wünsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum für Ur-und Frühgeschichte. S. 231-240.

- Jaskanis J., Okulicz J., 1981. Kultura zachodniobałtyjska//Prahistoria ziem Polskich. T. V: Późny okres Lateński i okres rzymski/Red. J. Wielowiejski. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Widawnictwo Polskiej Akademii nauk. S. 216-263.

- Kaczanowski P., 1995. Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 77 s.

- Kokowski A., 1995. Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury gotów w młodszym okresie rzymskim. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 336 s.

- Mastykova A., Dobrovolskaia M., 2013. Grave Goods in the Cemeteries from the Late Roman and Early Mediaeval Periods on the Sambian Peninsula and Anthropological Accounts//Inter Ambo Maria. Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea/Eds.: I. Khrapunov, F.-A. Stylegar. Kristiansand; Simferopol: Dolya. P. 272-281.

- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität Marburg. 169 S, XVI Tab, 107 Taf, 18 Karte. (Veröffentlichung des Vorgeschichtliches Seminars Marburg; 10.)

- Shchukin M., Kazanski M., Sharov O., 2006. Des Goths aux Huns: Le Nord de la mer Noire au Bas-Empire et à l'époque des Grandes Migrations. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 482 p. (BAR International Series; S1535.)

- Skvorzov K., 2007. Das Gräberfeld der römischen Kaiserzeit von Bol'šoe Isakovo (ehemals Lauth, Kreis Königsberg). Katalog der Funde aus den Grabungen 1998 und 1999//Offa. 61/62: 2004/05. S. 111-219.

- Wiercińska A., 2007. Human bone remains from the cemetery at Netta, site I -osteological analysis//Bitner-Wróblewska A. Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. P. 122-141. (Monumenta Archaeologica Barbarica; t. XII.)