Молекулярно-генетические аспекты рака эндометрия у женщин с нейроэндокринными нарушениями

Автор: Артымук Н.В., Гуляева Л.Ф., Иленко Е.В., Магарилл Ю.А., Хоботкова Е.Л.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лекции

Статья в выпуске: S1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054694

IDR: 14054694

Текст статьи Молекулярно-генетические аспекты рака эндометрия у женщин с нейроэндокринными нарушениями

Кемеровская государственная медицинская академия1, НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, г. Новосибирск2

Проблема патогенеза гиперпластических процессов и рака эндометрия в течение многих лет ассоциируется с развитием «эстрогенной теории» [2]. В настоящее время роль эстрогенов в стимуляции клеточной пролиферации и канцерогенезе доказана. Значение эстрогенов в канцерогенезе обусловлено, с одной стороны, их рецептор-опосредованной гормональной активностью, приводящей к накоплению генетических повреждений, с другой – цитохром Р450-опосредованной метаболической активацией, оказывающей определенный генотоксический эффект метаболитов вследствие увеличения доли мутаций [6, 8]. Данные литературы свидетельствуют о том, что мутантные варианты генов цитохромов Р450 могут оказывать влияние на частоту возникновения различных форм гормонально зависимого рака, что обусловлено участием продуктов этих генов в метаболизме эстрогенов [4]. Установление взаимосвязи между определенным генотипом и формой заболевания позволит приблизиться к пониманию механизмов гормонально зависимого канцерогенеза, установлению групп риска и созданию системы прогнозирования и профилактики рака эндометрия. Доказано, что около 5 % больных с предраковыми заболеваниями по своим морфофункциональным характеристикам близки к больным раком тела матки и, соответственно, составляют группу повышенного онкологического риска [3]. Общепризнанно, что в эту группу входят больные с нейроэндокринными нарушениями (ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет) [1]. Однако в современной литературе мало данных об особенностях течения рака эндометрия у этой ка- тегории больных, отсутствуют сведения о распространенности аллельных вариантов генов ферментов, участвующих в метаболизме эстрогенов у этих пациенток.

Цель исследования – изучить молекулярно-генетические особенности ферментов метаболизма эстрогенов у женщин с нейроэндокринными нарушениями и раком эндометрия. В исследование включено 285 женщин. I (основную) группу cоставили 78 пациенток с раком эндометрия, страдающих нейроэндокринной формой гипоталамического синдрома; во II группу (сравнения) вошли 37 женщин с раком эндометрия без нейроэндокринных нарушений; в III группу – 170 женщин без рака эндометрия и нейроэндокринных расстройств. Средний возраст пациенток I группы составил 56,2 ± 10,0 лет, II группы – 52,2 ± 10,0 лет, III группы – 49,8 ± 6,9 года (р=0,072; р=0,051). Индекс массы тела в I группе был 37,4 ± 4,3 кг/м2, во II группе – 26,1 ± 3,4 кг/м2, в III группе – 21,0 ± 2,5 кг/м2 (р<0,001). В структуре соматических заболеваний в I группе преобладали артериальная гипертензия – 76,0 %, сахарный диабет – 19,2 %, ишемическая болезнь сердца – 40,0 %; во II группе данные заболевания встречались соответственно у 46,2, 9,4 и 21,8 % (р=0,002; р=0,05; р=0,001). Высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия выявлена у 24,5 % женщин I группы и у 23,4 % пациенток II группы (р=0,346); умереннодифференцированная – у 67,5 % и 60,3 % соответственно (р=0,648); низкодифференцированная – у 5,1 % и 13,5 % (р=0,031).

Проводилось общеклиническое, антропометрическое обследование, генотипирование методом

Н.В. АРТЫМУК, Л.Ф. ГУЛЯЕВА, Е.В. ИЛЕНКО, Ю.А. МАГАРИЛЛ, Е.Л. ХОБОТКОВА

ПДРФ-анализа (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов) продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) специфических участков генома с использованием подобранных праймеров и соответствующих ферментов рестрикции. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы Epi6 и определением отношения шансов (OR). Значения OR более единицы указывали на возможность признака являться фактором риска.

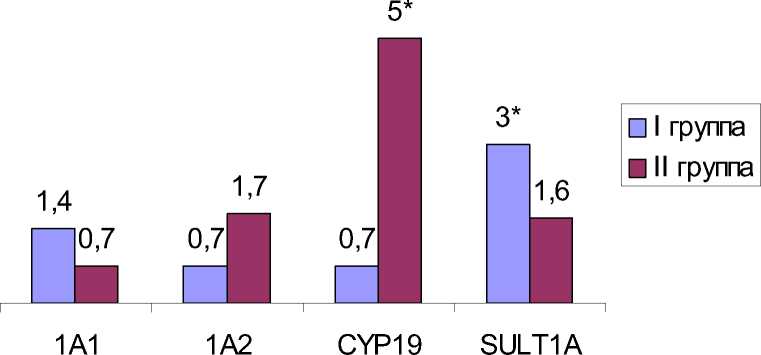

Частота мутаций SULT1A у пациенток I группы составляла 64,7 %, что значительно превышало частоту мутаций генов других ферментов: CYP 1А1 – 25,0 %,

CYP 1А2 - 33,0 %, CYP 19 - 29,0 % (р<0,001). Значения OR более единицы наблюдались у цитохромов SULT1A - 3,0 и CYP1А1 – 1,4 (рис. 1). Частота мутаций SULT1A у пациенток II группы составляла 83,0 %, что встречалось также достоверно чаще мутаций других генов: CYP 1А1 – 16,5 %, CYP 1А2 - 50,0 %, CYP 19 – 33,3 % (р<0,001). Значения OR более единицы наблюдались у фермента CYP 19 – 5,0, что было значительно выше, чем в основной группе (р<0,001) и SULT1A – 1,6, что, напротив, было ниже, чем в I группе (р<0,001). У здоровых женщин частота мутаций CYP 19 встречалась достоверно реже, чем у пациенток I группы, – 8 % (р<0,001).

Рис. 1. Отношение шансов для ферментов метаболизма эстрогенов у больных раком эндометрия. Примечание: * – статистически значимые различия между I и II группами (р<0,05)

В результате проведенного исследования показано, что для пациенток с раком эндометрия характерно наличие мутаций в генах CYP19 и SULT1A. По данным литературы, пациентки с мутацией в гене ароматазы и сульфотрансферазы имеют изменения в метаболизме эстрогенов, что предполагает гормонально зависимый механизм возникновения опухолей [5, 7]. Ароматаза (CYP19) катализирует превращение андрогенов в эстрогены. Фермент в норме экспрессируется в эстрогенпродуцирующих клетках: клетках гранулезы, желтого тела яичника, жировой ткани, что приводит к увеличению локальной концентрации эстрадиола и усилению клеточной пролифе- рации. Наличие мутаций в гене ароматазы, вероятно, приводит к изменениям метаболизма эстрогенов. Увеличение активности ароматазы, обусловленное изменениями на уровне транскрипции, трансляции или посттрансляционной модификации, также может способствовать локальной гиперэстрогении и оказывать паракринное действие на ER-позитивные клетки [9].

Из данных литературы известно, что сульфотрансфераза участвует не только в детоксификации эстрогенов и ксенобиотиков, но также в биоактивации потенциальных канцерогенов, таких как ароматические амины и фенолы [5]. Полученные нами результа-

Молекулярно-генетические аспекты рака эндометрия у женщин с нейроэндокринными нарушениями

ты исследования свидетельствуют о повышении активности этого фермента у пациенток с гипоталамическим синдромом, что сопровождается повышением содержания активных метаболитов ксенобиотиков, получаемых из окружающей среды, и вовлечении химически индуцированного канцерогенеза в процесс возникновения рака эндометрия. В частности, возможным источником ксенобиотиков у данной категории пациенток при имеющихся нарушениях пищевого поведения и определенных пищевых привычках являе тся злоупотребление жирной и жареной пищи.

Группа ферментов цитохромов Р450 (CYP1A1 и CYP1A2) осуществляет окислительный метаболизм эстрогенов, приводит к их метаболической активации и образованию свободных реакционноспособных радикалов, которые могут вызвать оксидативный стресс и повреждение ДНК [4]. У пациенток I группы значимыми являлись мутации гена CYP 1А1, катализирующего гидроксилирование эстрадиола по С-2, С-15 ! и С-6 ! положениям. У пациенток II группы значимыми являлись мутации гена CYP 1А2, катализирующего гидроксилирование эстрадиола по С-2 положению [4]. Увеличение концентрации гидроксилированных эстрогенов (катехолэстрогенов) приводит к повышенному риску раковых опухолей вследствие генотоксического эффекта. Однако данный механизм канцерогенеза для пациенток с раком эндометрия обеих групп менее значим, чем механизм рецептор-опосредованной гормональной активности.

Таким образом, результаты исследования показали, что для пациенток с раком эндометрия характерно увеличение частоты мутаций гена фермента ароматазы, что является наиболее типичным для пациенток без нейроэндокринных нарушений. У женщин с нейроэндокринными расстройствами более часто наблюдаются мутации в гене сульфотрансферазы. Оба механизма предполагают стимуляцию клеточной пролиферации по механизму рецептор-опос-редованного канцерогенеза и, как следствие, приводят к развитию гормонально зависимых опухолей.