Моллюски в питании некоторых лесных птиц в южной тайге Урала

Автор: Бельский Е.А., Хохуткин И.М., Гребенников М.Е.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 44 т.7, 1998 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140148859

IDR: 140148859

Текст статьи Моллюски в питании некоторых лесных птиц в южной тайге Урала

В период размножения птицы испытывают острую потребность в кальции, необходимом для формирования скорлупы яиц и скелета птенцов. Раковины моллюсков — один из важнейших естественных источников кальция для птиц (Graveland 1996). Моллюски постоянно, хотя и в небольших количествах, встречаются в корме многих воробьиных. Доля наземных моллюсков в рационе лесных птиц обычно не превышает нескольких процентов (см., например: Иноземцев 1978). Лишь в пище немногих видов птиц эти беспозвоночные представлены в большем количестве. Например, у певчего дрозда Turdus philomelos встречаемость моллюсков достигает 12.3-12.8% (Березан-цева 1997; Dyrcz, 1969 — цит. по: Березанцева 1997). Видовой состав наземных моллюсков, встречающихся в корме птиц, изучен слабо. Исследователи либо не определяют их, либо приводят 1-3 вида. Вместе с тем их разнообразие в наземных экосистемах значительно больше, что должно находить отражение и в составе кормов птиц.

Изучение видового состава и обилия наземных моллюсков в рационе птиц представляет интерес с нескольких точек зрения. Находки среди объектов питания стенотопных или малораспространенных видов способны дать информацию о местах и способах сбора корма птицами, дистанциях полётов за кормом (Хохуткин 1965; Хохуткин, Некрасов 1969; Брауде, Хохуткин 1978) и т.д. Мала-кологи могут использовать добытых птицами моллюсков для характеристики видового состава последних на той или иной территории и уточнения ареалов конкретных видов (Хохуткин, Шутов, Ольшванг, 1978).

Многие аспекты использования птицами моллюсков в качестве корма исследованы недостаточно. Лишь единичные работы касаются изменения обилия моллюсков (Graveland 1996), а также их видового состава (Eeva 1996) в корме воробьиных птиц в условиях подкисления среды (Graveland 1996) и промышленного загрязнения местообитаний (Eeva 1996).

Материал и методика

Мы проанализировали встречаемость, обилие и видовой состав наземных моллюсков в гнёздах воробьиных, заселяющих искусственные гнездовья в окрестностях Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) в г. Ревда Свердловской обл. Площадки с гнездовьями расположены в зонах сильного загрязнения (1-2.8 км от СУМЗ), умеренного (4-8 км) и на территории с фоновым уровнем техногенных выпадений (16 и 20 км в направлении, противоположном гос-Рус. орнитол. журн. 1998 Экспресс-выпуск №44 1 о подствующим ветрам). Основной тип леса в районе исследования — смешанный с преобладанием тёмнохвойных пород (ель, пихта).

В 1989-1991 и 1997 по окончании сезона размножения из искусственных гнездовий были собраны гнёзда пяти видов птиц (табл. 1). При разборе гнёзд коллектировали кормовые объекты, затоптанные птенцами в подстилку, в т.ч. и раковины моллюсков.

Результаты

Мы находили моллюсков почти исключительно в гнёздах мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca. Из других видов птиц их раковины отмечены лишь в гнёздах большой синицы Parus major.

В естественных условиях (на фоновой территории) раковины моллюсков присутствовали более чем в половине всех гнёзд (у мухоловки-пеструшки в 66.7%) (табл. 1). Встречаемость раковин в гнёздах достоверно увеличивалась с удалением от источника выбросов загрязняющих веществ. Доля гнёзд, содержавших раковины, в зонах сильного и умеренного загрязнения была, соответственно, в 7.1 и 3.0 раза меньше, чем в контроле. Среднее количество моллюсков на гнездо (при пересчёте на все гнёзда) вблизи завода было в 17.5 раза меньше, чем на фоновой территории, а в зоне умеренного загрязнения — в 3.2 раза меньше. Среднее количество моллюсков на гнездо, содержащее раковины, несколько возрастало с удалением от завода, однако различия между площадками по этому параметру выражены слабее. Количество раковин на гнездо не превышало 1 экз. при

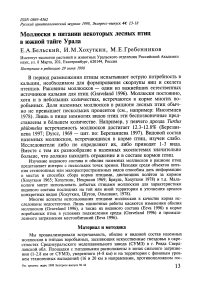

Таблица 1. Встречаемость раковин моллюсков в гнёздах птиц в зависимости от расстояния от завода

|

Параметры |

Расстояние от завода, км |

||

|

1-2.8 |

6-8 |

16-20 |

|

|

Осмотрено гнезд (из них с моллюсками): |

|||

|

Ficedula hypoleuca |

8(1) |

9(3) |

54 (36) |

|

Parus major |

7(1) |

2(0) |

3(0) |

|

Parus a ter |

3(0) |

4(0) |

6(0) |

|

Phoenicurus phoenicurus |

6(0) |

1 (0) |

нет |

|

Sitta europaea |

1 (0) |

нет |

нет |

|

ИТОГО |

25 (2) |

16(3) |

63 (36) |

|

Доля гнезд (± SE) с моллюсками, % |

8.0±5.4** |

18.8±9.8* |

57.U6.2 |

|

Среднее кол-во моллюсков на гнездо |

0.08 |

0.44 |

1.40 |

|

Среднее (± SE) кол-о моллюсков на гнездо, |

|||

|

содержащее раковины |

1 |

2.33±0.67 |

2.44±0.23 |

|

lim |

1 |

1-3 |

1-6 |

Значимость отличий от фонового уровня: *- Р< 0.05, **- Р< 0.01

Таблица 2. Изменение видового состава и относительного обилия (доля, %) моллюсков в гнёздах птиц в градиенте загрязнения

Видовой состав моллюсков в гнёздах птиц также менялся в градиенте загрязнения среды (табл. 2). По мере удаления от источника выбросов количество видов увеличивалось с двух до семи. В сборах из гнёзд на всех площадках доминировал Discus ruderatus. Субдоминант на загрязнённой территории — Nesovitrea petronella, в контроле — Cochlicopa lubrica.

Обсуждение

При кормлении птенцов птицы роняют часть пищевых объектов на дно гнезда. Некоторых беспозвоночных с грубыми покровами птенцы отрыгивают. Эти объекты не используются птенцами и затаптываются ими в подстилку. Обилие раковин в материале гнезда коррелирует с количеством моллюсков, приносимых родителями птенцам (Graveland 1996). Вероятно, птицы активно разыскивают гастропод, раковины которых служат для них важным источником кальция. Поэтому снижение количества моллюсков в гнёздах должно отражать уменьшение их обилия в экосистеме или, по крайней мере, их доступности для птиц.

Основные компоненты выбросов медеплавильных предприятий с первичной плавкой (в т.ч. СУМЗ) — это тяжёлые металлы и SO2, обусловливающий подкисление почв. Это приводит к выщелачиванию Са из верхних горизонтов почвы (Кайгородова, Воробейчик 1996).

Известно, что моллюски требовательны к химическому составу почв и произрастающих на них растений. Это связано с их потребностью в Са, необходимом для построения раковины. На почвах с низким естественным содержанием Са их обилие сокращается (Wa-reborn 1969). Такой же эффект наблюдается и при воздействии на экосистемы промышленных выбросов, содержащих кислотные компоненты (в частности, SO2). Так, число видов наземных моллюсков сокращается в окрестностях СУМЗ по сравнению с фоновой территорией (Гребенников 1997). По другим данным, в этом же районе моллюски, обитающие в лесной подстилке, отсутствуют в зоне сильного загрязнения, а обитатели травостоя (наиболее доступные для птиц) отмечены лишь на фоновой территории (Воробейчик 1994а,б).

Одновременно с резким сокращением обилия моллюсков в загрязнённых местообитаниях происходит снижение их встречаемости в гнёздах птиц. Уменьшение числа раковин моллюсков на гнездо у мухоловки-пеструшки отмечено в окрестностях медеплавильного завода в юго-западной Финляндии. Моллюски почти полностью отсутствовали в гнёздах птиц в зоне максимального загрязнения (Eeva 1996).

Самки птиц в период откладки яиц и птенцы в период роста испытывают острую потребность в Са. Основной корм (членистоногие или семена) содержат этот элемент в недостаточном количестве для удовлетворения потребностей птиц (Graveland, van Gijzen 1994). Один из основных источников Са для птиц — это раковины моллюсков. Количество раковин в материале гнезда коррелирует с уровнем кальция в рационе птенцов (Graveland 1996; Eeva 1996). При дефиците раковинных моллюсков в экосистеме птицы вынуждены искать иной Са-содержащий материал, в том числе и антропогенного происхождения, в частности, возле туристских стоянок, жилья человека (Graveland 1996). При отсутствии на загрязнённых территориях альтернативных источников Са птицы страдают от его дефицита: нарушаются процессы формирования скорлупы яиц у самок и скелета у птенцов. Это проявляется в увеличении доли яиц с пористой скорлупой, содержимое которых преждевременно высыхает, в хрупкости скелета и искривлениях конечностей у птенцов (Nyholm 1994; Eeva 1996; Eeva, Lehikoinen 1995, 1996; Graveland 1996; наши данные).

Таким образом, выбросы промышленных предприятий оказывают на птиц не только непосредственное токсическое воздействие, но и опосредованное — через снижение доступности Са в результате изменения структуры рациона.

Второй аспект нашей работы — выявление трофических связей птиц с моллюсками.

В таблице 3 приведен спектр видов гастропод, используемых в пищу птицами в подзоне южной тайги на Урале. В таблице представлены собственные данные только по мухоловке-пеструшке, в гнёздах которой собрано 96 из 98 раковин. В гнёздах большой синицы встречены 2 экз. Discus ruderatus.

Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что видовой состав и доли конретных видов моллюсков в рационе даже у одного вида птиц варьируют в зависимости от местных условий. В ряде случаев птицы собирают моллюсков на берегах водоёмов. Основные виды, используемые мухоловкой-пеструшкой на Среднем Урале — это Discus ruderatus, Nesovitrea petronella, Cochlicopa lubrica и Brady-baena fruticum. В целом в южной тайге Урала спектр видов гастропод в рационе птиц достаточно широк: 15 наземных и 4 водных.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 98-04-48039, гранта в системе Министерства образования России и гранта “Университеты России — фундаментальные исследования ”.

Таблица 3. Спектр видов моллюсков в корме (доля в сборах, %) двух видов птиц южной тайги Урала

|

Вид моллюска |

Ficedula hypoleuca |

Columba oenas |

|

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Наземные: |

|||

|

Carichium minimum (Mull.) |

- |

- |

+ |

|

Succinea putris (L.) |

- |

- |

+ |

|

S. pfeifferi Rssm. |

- |

1.7 |

- |

|

Cochlicopa nitens (Gall.) |

4.2 |

- |

- |

|

C. lubrica (Miill.) |

14.6 |

29.5 |

+ |

|

C. lubricella (Porro) |

2.1 |

- |

- |

|

Vertigo mouliusiana (Dupuy) |

- |

- |

+ |

|

V. pygmaea (Drap.) |

- |

- |

+ |

|

V. angustior (Jeffr.) |

- |

- |

+ |

|

Vallonia pulchella (Miill.) |

1.0 |

- |

+ |

|

Chondrula tridens (Mull.) |

- |

- |

+ |

|

Discus ruderatus (Stud.) |

54.1 |

11.5 |

- |

|

Nesovitrea petronella (L.Pfr.) |

14.6 |

49.2 |

+ |

|

Euconulus fulvus (Mull.) |

- |

4.9 |

+ |

|

Bradybaena fruticum (Miill.) |

9.4 |

- |

- |

|

Водные: |

|||

|

Lymnaea peregra (Miill.) |

- |

- |

+ |

|

L palustris (Miill.) |

- |

1.6 |

- |

|

L truncatula (Miill.) |

- |

1.6 |

+ |

|

Anisus leucostoma (Millet) |

- |

- |

+ |

|

Объем выборки, экз |

96* |

61 |

397 |

* - Выборка, объединенная по всем площадкам; ( +) - вид присутствует; (-) - вид отсутствует. Источники информации: 1 - настоящая статья; 2 - Хохуткин, Некрасов 1969 (Средний Урал: Сысертский р-н Свердловской обл.; смешанные леса с преобладанием сосны; сборы из гнёзд); 3 - Хохуткин 1965 (Южный Урал: Челябинская обл.; в зобах птиц, добытых на берегу лесного водоёма).