Молодежная безработица в России: масштабы проблемы

Автор: Ляшок В.Ю.

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 7 (139), 2021 года.

Бесплатный доступ

Молодежь сравнительно благополучно пережила кризис 2020 г. Высокий уровень безработицы 15–24-летних в России (15,5% в 2019 г. по сравнению с 4,6% безработицы в целом) объясняется особенностями расчета этого показателя. Среднее время поиска работы у молодежи в России значительно ниже, чем у других возрастных групп, и близка к уровню развитых стран. Около половины молодых безработных в России ищут работу менее трех месяцев: этот показатель значительно ниже, чем у граждан других возрастных категорий. Доля «отчаявшихся» безработных (т.е. тех, кто не смог найти работу и покинул рынок труда) сравнима с наиболее благополучными европейскими странами.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176006

IDR: 170176006

Текст научной статьи Молодежная безработица в России: масштабы проблемы

Во время пандемии прогнозировалось серьезное ухудшение положения молодежи на рынке труда: предполагалось, что низкий спрос на новых сотрудников летом-осенью приведет к резкому росту безработицы среди этой возрастной группы. Однако представления о высокой молодежной безработице в России не совсем верны.

7(139) 2021

Оценки молодежной безработицы, как правило, предполагают изучение двух факторов: высокой доли этой возрастной группы среди всех безработных и собственно высокого уровня безработицы в целом. Однако следует учитывать и иные показатели. Тот факт, что каждый третий российский гражданин, не имеющий работы, моложе 30 лет, не является сам по себе проблемой, так как структура безработных может определяться демографической структурой населения – чем больше молодых людей в рабочей силе, тем выше будет доля и безработных. Этот показатель не позволяет оценить положение молодежи на рынке труда и часто противоречит другим индикаторам. Например, по данным статистики ОЭСР, в США доля 15–24-летних среди безработных составляет 27%, тогда как среднее время поиска работы для этой возрастной группы всего лишь около 3 месяцев. В то же время в Чехии при значительно меньшей доле молодежи среди безработных (14%) среднее время поиска работы втрое выше – 9 месяцев.

Рис. 1. Уровень безработицы в России в 2019 г., %

Источник: Росстат, данные выборочного обследования рабочей силы, 2019 г.

Уровень безработицы населения в возрасте до 25 лет значительно превосходит другие возрастные группы ( рис. 1 ). Однако высокие показатели молодежной безработицы являются обычным явлением на рынке труда большинства стран мира.

Эпидемиологический кризис привел к росту молодежной безработицы в 2020 г. ( рис. 2 ). В первые месяцы пандемии этот рост связан с сокращением сотрудников в организациях наиболее пострадавших от кризиса отраслей (общепит, туризм, непродовольственная торговля, организация досуга, спорт), где доля молодежи среди работников традиционно высока. Компании большинства отраслей ограничили наем новых сотрудников, что также существенно осложнило положение тех, кто не имеет трудового стажа. Тем не менее уже к сентябрю положение молодежи на рынке труда практически вернулось к докризисному уровню. Как показывает статистика Росстата, вторая волна коронавируса не привела к ухудшению ситуации на рынке труда в России; таким образом, можно говорить о стабилизации положения молодежи к концу прошлого года.

Стандартным объяснением высокой безработицы у молодежи обычно выступает отсутствие у молодых трудового опыта, что заведомо осложняет и удлиняет поиск работы. Нередко трудности, с которыми молодые люди сталкиваются в процессе поиска работы с достойной зарплатой и собственно трудоустройства, они разделяют с лицами старшего возраста. Последние также испытывают подобные сложности, хотя и в силу иных причин. Однако при этом уровень безработицы среди граждан старших возрастов ниже, чем у других групп. Иными словами, данный индикатор «ошибается»

7(139) 2021

Рис. 2. Уровень безработицы в возрастной группе 15–24-летних в 2019–2020 гг., %

Источник: Росстат, данные выборочного обследования рабочей силы, 2020 г.

при измерении положения на рынке труда крайних возрастных групп, не позволяя достоверно оценить степень их уязвимости. Подобное положение вещей объясняется тем, что приток в группу безработных в возрастной категории 15–24-летних значительно превышает приток, наблюдающийся в других возрастных когортах.

Есть два сценария, в рамках которых работающий гражданин становится безработным. Первый сценарий – переход из состояния экономической неактивности, т.е. выход на рынок труда после учебы. Отличительная особенность молодежи заключается в том, что ежегодно значительная ее часть заканчивает период обучения и приступает к поиску работы, т.е. перемещается из группы экономически неактивных в группу безработных. В других возрастных группах этот сценарий встречается существенно реже, так как большинство населения уже работает. В результате этого массового притока ищущих работу доля безработных среди молодежи оказывается существенно выше, чем в других возрастных группах.

Второй сценарий – переход из состояния занятости в категорию безработных через увольнения или сокращения. Молодежь значительно чаще следует такому сценарию, поскольку для граждан в начале трудовой карьеры характерна более частая смена работы. В то же время многие распространенные среди молодых людей профессии отличает более высокая «текучка». Соответственно молодежь чаще, чем лица, отнесенные к другим возрастным группам, пребывает в состоянии незанятости.

Таким образом, уровень безработицы среди 15–24-летних по объективным причинам имеет больше предпосылок к росту, чем у других возрастных групп.

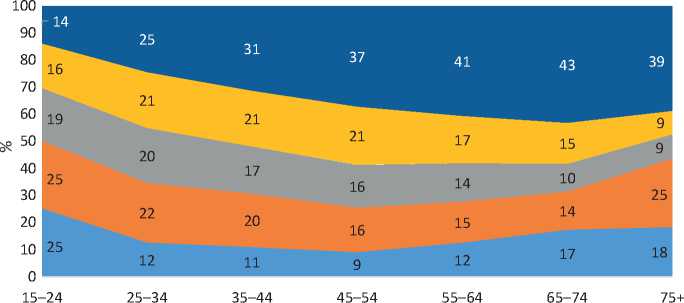

Не менее важный индикатор, определяющий ситуацию на рынке труда, – продолжительность поиска работы. В зависимости от его значения можно судить, является рынок труда динамичным или застойным. При оценке положения молодежи на рынке труда именно этот показатель выглядит определяющим. На рис. 3 представлена продолжительность поиска работы у безработных различных возрастных групп1. Хорошо видно, что молодежь в среднем тратит на поиск работы значительно меньше времени, чем другие возрастные группы. Около половины молодых безработных ищут работу менее трех месяцев – это значительно меньше аналогичных временных затрат других возрастов. В то же время доля находящихся в ситуации застойной безработицы, т.е. ищущих работу 12 месяцев и более, среди 15–24-летних минимальна – 14% по сравнению с 37–43% у 45–74-летних безработных. Таким образом, высокий уровень безработицы среди молодых является следствием б о льшей динамичности этого демографического сегмента рынка труда.

Российская ситуация близка к средней по ОЭСР; время поиска работы у российской молодежи больше, чем в англо-саксонских и скандинавских странах, но меньше, чем в государствах Южной Европы.

7(139) 2021

Еще один важный показатель – доля среди молодежи тех, кто и не работает, и не учится, – группа NEET (Not in Employment, Education or Training). В эту категорию зачастую попадают представители молодежи, испытывающие в дальнейшем значительные сложности на рынке труда; по сути, такие лица представляют собой наиболее уязвимую часть данной возрастной

■ Менее 1 месяца ■ 1–3 месяца ■ 3–6 месяцев ■ 6–12 месяцев ■ Более 12 месяцев

Рис. 3. Структура безработных по продолжительность поиска работы в 2019 г., %

Источник: Росстат, данные выборочного обследования рабочей силы, 2019 г.

группы. В российской статистике, в отличие от стран Евросоюза, указанный показатель не исчисляется. Тем не менее исследования, выполненные на основе данных Росстата, показали, что доля NEET-молодежи среди 15–24-летних близка к среднеевропейскому уровню1.

Авторы исследования заключают, что по многим характеристикам российские группы NEET-молодежи близки к тем, что существуют в наиболее благополучных европейских странах. Например, в России относительно невысока доля «отчаявшейся» молодежи, т.е. тех, кто не смог найти работу и покинул рынок труда. Тем не менее в исследованиях показано несколько важных особенностей динамики этого показателя, фиксируемых с 1995 г. Во-первых, среди российских представителей NEET-молодежи наблюдается значительный рост доли лиц, имеющих высшее образование; это существенно отличает ситуацию в России от развитых стран, где высокое образование служит гарантом занятости. Во-вторых, рост численности NEET-молодежи в сельской местности при снижении ее доли в городах приводит к усилению территориального неравенства.

Представленный выше анализ был сфокусирован на общероссийской картине. В некоторых российских регионах, в первую очередь в республиках Северного Кавказа и областях Южной Сибири, ситуация может оказаться значительно хуже. И решать такие проблемы необходимо в рамках отдельных регионов с учетом их специфики. ж

7(139) 2021