Монастыри Московской Руси: этапы археологического изучения и современное состояние

Автор: Беляев Л.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые открытия и материалы

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор истории формирования монастырской археологии позднего Средневековья и Нового времени в России в последней трети ХХ и начале ХХ! в. Выделяются три этапа исследования. Первый связан с изучением древнейших монастырей Москвы (Данилов, Богоявленский и Высоко-Петровский) в конце 1970 - начале 1990-х гг. и выяснением их основных особенностей как сложных историко-культурных и археологических объектов. Затем следует расширение исследований в Москве и начало активного изучения крупных монастырей Русского Севера (Кирилло-Белозерский, Соловецкий); развитие отдельных историко-культурных тематик (изучение погребений и некрополей; русское надгробие; строительные технологии; топография). Этот промежуточный период переходит в современную стадию. Она характеризуется многолетними работами широкой площадью; появлением группы ученых, специализирующихся в области монастырской археологии; расширением практических задач: восстановление некрополей и отдельных исторических погребений; формирование музейных экспозиций на раскопанных площадках; обязательностью привлечения археологов к строительным и реставрационным работам в монастырях...

Историческая археология, московское царство, древняя русь, некрополь, архитектурная археология, национальная археология

Короткий адрес: https://sciup.org/143169007

IDR: 143169007

Текст научной статьи Монастыри Московской Руси: этапы археологического изучения и современное состояние

Цель статьи – дать краткий обзор возникновения, пройденного пути и основных достижений в археологии монастырей Московского периода русской истории (в основном XIII–XVII, но также и XVIII–XIX вв.).

То, что монастыри – особый вид памятников, требующий своего подхода, давно осознано в Европе, где сложился устойчивый термин – monastic archeology . В хронологическом отношении он, естественно, шире – от наших дней до возникновения монашества (проект New directions in monastic archaeology, электронный ресурс: https://www.monasticarchaeology.org , а также: Blanke , 2019; Davis , 2019. In print; Brooks Hedstrom , 2019). Но главное внимание уделяется Средневековью ( Keevill et al ., 2001; обзор проблематики работ в ХХ в.: Gilchrist , 2014. P. 235–250). Согласно анализу Роберты Гилкрист, зародившаяся в XIX в. европейская археология монашества пережила два периода расцвета, первый – с начала 1970-х до середины 1990-х гг., второй – примерно с 1995 г. до середины 2010-х. На первом этапе превалировали ландшафтно-исторический подход и методы процессуальной археологии, рассматривались конкретные вопросы истории, экономики, развития технологий, а целью полевого изучения оставались отдельные комплексы. На втором этапе возобладали постпроцессуальные тенденции, заставив сосредоточиться на изменчивости и сложности религиозной жизни и ее развития, материализации религиозных концепций и активности. В этом смысле «монастырская археология» в России дает поразительный пример конвергенции. Процесс исследований у нас шел независимо от развития событий на Западе, но имел практически те же стадии, даже хронология этапов почти не отличается. Сегодня наша «монастырская археология» – одно из направлений, живущих самой бурной жизнью и стремящихся к более цельному, многостороннему изучению и истолкованию своих памятников.

Но все же русский монастырь остается одним из самых молодых видов памятников археологии. Дело в том, что в дореволюционной России изучение монастырей оставалось во многом в руках церкви и основной моделью введения сведений о них в оборот был своеобразный жанр краеведческой церковной литературы, историко-статистический очерк (подробнее: Беляев , 1994; 1995). Методика комплексного исследования еще только зарождалась, а зачаточный уровень истории архитектуры и археологии не позволял далеко уйти от сведений, сообщаемых письменными источниками и монастырским преданием.

После 1917 г. общее направление церковной археологии закрыли, но и при господстве атеизма в ходе начавшихся сносов, реставраций и развития архитектурной археологии накопление материала продолжалось. В 1950–1960-х гг. оно даже активизировалось – интересные результаты получали с 1950-х гг. в Кирилло-Белозерском монастыре А. Н. Кирпичников и И. Н. Хлопин, а в московских и подмосковных монастырях – Л. А. Давид, Б. Л. Альтшуллер, С. С. Подъяполь-ский и другие реставраторы. Тем не менее до последней трети ХХ в. о монастырской археологии в России говорить было трудно: не было представления о структурных особенностях монастыря как объекта археологии, наша наука не обращала на него серьезного внимания как на слишком поздний.

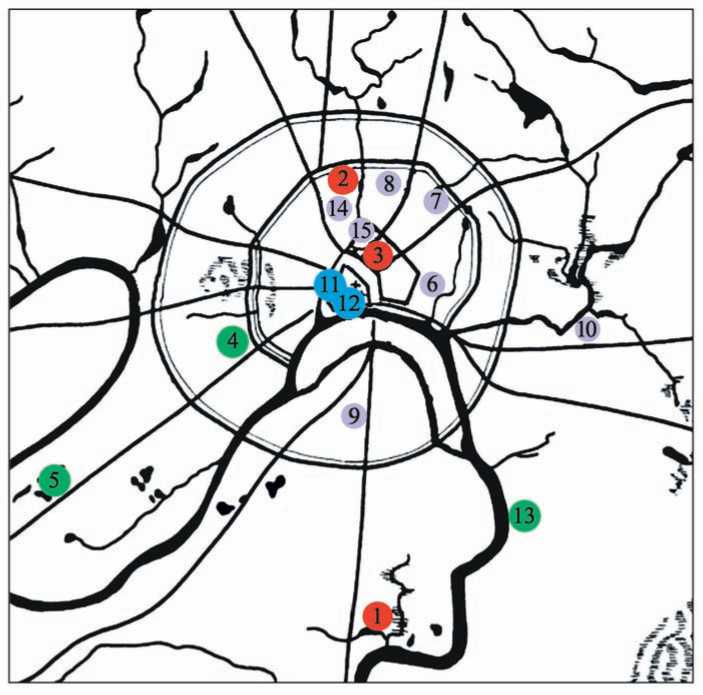

Все же накопление получаемых при натурных исследованиях данных и первые широкие раскопки в монастырях, которые начали возвращаться в родные стены в 1980-х гг., инициировали с конца 1970-х гг. направленные археологические исследования (рис. 1). Первый их этап образовали раскопки трех древних монастырей Москвы: Высоко-Петровского, Данилова и Богоявленского за Торгом. Работы шли до конца 1980-х гг. и стали эталонными, доказав, что в России существует еще один, и очень характерный, вид памятника, для Московской Руси представляющийся просто ключевым: монастырь.

Рис. 1. Московские монастыри

Монастыри : 1 – Данилов; 2 – Высоко-Петровский; 3 – Богоявленский за Торгом; 4 – Зачатьевский (Алексеевский) на Остоженке; 5 – Новодевичий; 6 – Ивановский; 7 – Сретенский; 8 – Рождественский; 9 – Донской; 10 – Андроников; 11 – Вознесенский; 12 – Архангела Михаила Чуда в Хонех; 13 – Новоспасский; 14 – Георгиевский; 15 – Моисеевский

Цветом выделены : 1–3 – базовые раскопки конца 1970-х – начала 1990-х гг.; 4, 5, 13 – фундаментальные исследования 2000–2010-х гг.; 6–10 – фрагментарные работы 1990–2010-х гг.; 11, 12 – монастыри в Кремле, исследованные в 2010-х гг.

Раскопки в каждом из трех монастырей внесли особый вклад в раскрытие информационных возможностей нового вида. Так, для Богоявленского монастыря удалось построить сплошную хроностратиграфическую колонку с момента заселения местности (XII–XIII вв.) до застройки ныне существующими зданиями с конца XVII в. В Даниловом монастыре были открыты древнейшие в Москве поселения X–XI вв. с лепной керамикой «роменско-боршевского типа», наряду с древнерусской раннекруговой и «городищенской» XII–XIII вв. Это комплексное исследование с привлечением данных о природном рельефе, а также сведений письменных, картографических и иконографических источников позволило сформировать образец «пространственной археологии» и прояснить ряд темных мест в истории Московской Руси как XIII, так и XVI–XVII вв. Работы в Высоко-Петровском монастыре оказались исключительно полезны для упрочения связи с натурными исследованиями памятников зодчества: центральный храм монастыря, собор Петра Митрополита, стал хрестоматийным примером архитектурной археологии: его удалось «состарить» почти на два столетия, причем все этапы развития были археологически зафиксированы с исключительной надежностью и точностью. Большой вклад эти раскопки внесли и в сложение археологии церковного некрополя, особенно монастырского. Практически в каждом из монастырей были обнаружены ранее неизвестные постройки или их части; в оборот вводилось много нового эпиграфического материала. К этим работам следует добавить результаты археолого-реставрационных исследований в тот же период вне Москвы, в таких монастырях, как Спасский на усть-Угры и Ферапонтов (работы автора в 1980-х гг . ), не столь обширных и сложных по составу, но ценных своими яркими культурно-историческими сюжетами.

При работе с монастырями прояснились их общие черты, такие как разнообразие скрытых внутри типов объектов (поселенческих, бытовых, монументальных, погребальных и иных), исторически взаимосвязанных и сосредоточенных на сравнительно небольшой территории. Здесь они развивались вплоть до современности, в течение нескольких веков, что логически давало возможность «обратного отсчета» хронологии, выстраивания сложных стратиграфических последовательностей и др. Информационную насыщенность обеспечили данные изобразительных источников (в том числе художественных), памятников письменной истории, объекты эпиграфики, нумизматика и иные специальные дисциплины. Это, в свою очередь, диктовало необходимость комплексного подхода и делало монастырскую археологию истинно мультидисциплинарной областью. Да и само место монастырей в русской истории, значение многих из них как центров, средоточий духовной, экономической, политической или, по крайней мере, социальной жизни придавало археологическим сведениям о них особую ценность.

В итоге оказалось, что монастырь как археологический вид (особенно если брать его вместе с прилегающими слободами) оправдал тот образ, который ему часто присваивали в прошлом – образ настоящего, полноценного города. В то же время это не простой город, у него много черт, типологически сопоставимых со священными городами-храмами древности, такими как древнеегипетские Фивы, Иерусалимский Храм или древнегреческие Дельфы.

К середине 1990-х гг. это было признано неоспоримым, и монастырь занял прочное место в видовом составе памятников археологии России. Таким образом, этап становления монастырской археологии занял около 20 лет и завершился выходом базовой монографии (Беляев, 1994; 1995), впоследствии переизданной с существенными дополнениями (Беляев, 2010). В ней, кроме фиксации накопленного материала и его анализа, намечался возможный план дальнейших исследований. К общему изумлению, он, в общих чертах, осуществился на следующем этапе. Этот этап характеризуется, во-первых, расширением круга вовлеченных в исследования монастырей – их уже можно считать десятками. Во-вторых, археологическое исследование занимает в это время в исследовании и практическом развитии монастырей уже не периферийное место, а одно из центральных, если не просто главное – во всяком случае, в научном изучении оно именно таково. Это время больших проектов.

Нельзя сказать, что это движение было исключительно поступательным и большие проекты возникли сами собой. Смутными оказались и 1990-е, и начало 2000-х гг. В возвращаемых Церкви сохранившихся монастырях (а также на участках разрушенных в прошлом, а теперь затрагиваемых при развитии городских территорий) не сразу удалось наладить правильные работы – археология в это время во многом стала заложницей социальной ситуации. В это время можно указать на ряд работ, имевших лишь дискретные результаты, скоротечных или не контролируемых научным сообществом. К первым относятся раскопки на месте Георгиевского монастыря на Дмитровке (Москва) и Моисеевского монастыря в начале Тверской дороги, которые дали материал не ранее XVI в. (хотя во втором случае очень интересный с точки зрения монастырского искусства, поскольку сохранились шитые покровы погребенных схимниц). Ко вторым – нелегальные раскопки в алтаре одного из древнейших храмов Москвы, Спасского собора Андроникова монастыря, где обнаружился некрополь предшествовавшего этапа (вторая половина XIV – начало XV в.?), до сих пор не введенный полностью в оборот (см. подробнее: Беляев и др. , 2002. С. 102– 107). Важнее, однако, то, что уже шли работы в таких больших монастырях, как Кирилло-Белозерский (И. В. Папин, с 1994 г.), Иосифо-Волоцкий (С. З. Чернов), Соловецкий (В. А. Буров, А. Я. Мартынов, М. Е. Ворожейкина и др.), Троице-Сергиев (у сотрудников местного музея традиция научного надзора за работами существовала издавна).

В 1990–2000-х гг. интерес к археологии монастырской среды проявлял С. З. Чернов. Им были выделены малые и недолго существовавшие монастыри в Подмосковье ( Чернов , 1995. С. 123–270 и др.); изучен исторический и природный ландшафт Троице-Сергиевой лавры, части Иосифо-Волоцкого и Нико-ло-Угрешского монастырей ( Чернов , 2000. С. 655–707; 2008. С. 269–314; 2013. С. 393–437; Фролов, Чернов , 2002. С. 35; Чернов и др. , 2008. С. 152–205, и др. работы).

В сумме, однако, 1990-е – начало 2000-х гг. представляются своего рода интерлюдией, переходом от первого этапа ко второму. Только с середины 2000-х гг. стартуют один за другим два больших проекта по восстановлению монастырей, в ходе которых возникают новые формы, так сказать, поведения археологии на объекте, строятся новые рамки организации процесса исследования. Эти проекты развернулись в московском Зачатьевском на Остоженке и в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастырях (Л. А. Беляев). Несомненную аналогию им следует видеть в новом этапе работ в Троице-Сергиевом монастыре, инициированном А. В. Энговатовой с начала 2000-х гг. (см. ниже).

Характерной особенностью нового этапа исследований стала, во-первых, очень плотная связанность со всем ходом работ по преобразованию, модернизации монастырских территорий, памятников и кладбищ – гораздо более плотная, чем когда-либо. Результаты археологического изучения сильно влияют на их общий ход и результат: открытие того или иного объекта может полностью трансформировать первоначальный проект инфраструктуры или объемного строительства, оно способно также внести новые, ранее не существовавшие элементы в проект, от мелких, но достоверных деталей до общего решения: пример первого – детали фасадных изразцовых композиций Воскресенского собора в Новом Иерусалиме, а второго – переделка всего проекта собора Зачатьевского монастыря, где образован цокольный полуподземный этаж, перекрытый несущей плитой, под которой сформирован в том числе музей. И это не единичные примеры – такие же есть практически во всех монастырях, где велись серьезные археологические исследования.

Вторая особенность больших проектов монастырской археологии прочно связана с первой – это необходимость сопровождать каждый шаг строителей. А следовательно – продлять работу соответствующей экспедиции до тех пор, пока она не станет круглогодичной и чуть ли не круглосуточной. Особенно ярко это проявилось у Ново-Иерусалимской экспедиции, которая не прерывалась в 2009–2017 гг. ни на минуту. Важным следствием такого процесса становится формирование специалистов, сосредоточенных на проблемах именно монастырской археологии.

В-третьих, существенно то, что археология выступает активной стороной работ, стараясь опережать само строительство, самостоятельно предлагать новые проектные решения и трансформировать ранее принятые по мере открытия новых археологических комплексов. Так, в Новом Иерусалиме по ходу работ постоянно перестраивался связанный с ними раздел проекта; было предложено сохранить комплексы гончарных печей (их встречено по меньшей мере четыре) и полностью изменить задачу на приспособление большого здания XVII в., Солодовых палат, под экспозиционное пространство; осуществлен инициативный проект экспедиции по научно-практическому экспериментальному восстановлению декора разного типа для десятков изразцовых печей (О. Н. Глазунова) и т. д.

Все эти организационно-практические новшества и фундаментальные научные результаты оказались в сложной зависимости друг от друга, движение на одном направлении отражалось в развитии другого. Так, благодаря широкому вскрытию значительной площади в центре монастыря на Остоженке была обоснованно расширена хронология монастырского места и бесспорно доказано существование на месте Зачатьевского (конец XVI в.) гораздо более древнего, первого девичьего в Москве, Алексеевского монастыря второй половины XIV в. (см.: Иулиания (Каледа) и др. , 2008. С. 715–728; литература и основная проблематика археологии: Беляев , 2019а. В печати).

В Новом Иерусалиме выстроена впечатляющая картина развития производства, превратившего эту стройку в своего рода прото-Петербург, на площадке которого несколько лет состязались друг с другом мастера разных стран Центральной и Восточной Европы. Именно оттуда новые технологии будут перенесены в 1670–1680-х гг. в Москву, Ярославль и другие города страны. Несколько керамических мастерских, в горнах которых обжигали не только посуду, но и огромные изразцовые панно, попутно отливая мелкие церковные изделия. Огромный комплекс для отливки колоколов, первый в русской археологии вообще, новые элементы в иконографии и свидетельства спроса на бытовой комфорт, десятки новых архитектурных объектов и их частей – вот далеко не полный объем внесенного в историю благодаря раскопкам. Фактически, именно они позволили оценить уровень уникальной истринской «кальварии» патриарха Никона, демонстрирующий мощную тягу Руси XVII в. к достижениям европейской культуры и к ее истокам, памятникам раннего христианства в Палестине (библиографию см.: Беляев и др., 2018. С. 611–631; общий очерк работ: Воскресенский собор…, 2016).

Исключительно интересные результаты дали работы в Новодевичьем монастыре и к востоку от него, в монастырской слободе с храмом Иоанна Предтечи и приходским кладбищем. Работы в разгаре, но уже ясно, что будут существенно пересмотрены и пополнены представления о составе и характере аристократического некрополя в подклете Смоленского собора, об укреплениях и оградах, предшествовавших ныне существующей; о монастырском быте и искусстве (предварительные итоги надеемся опубликовать в последних номерах журналов «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» и «Российская археология», пока см. о первых результатах: Беляев и др. , 2018. С. 588–606, там же литература).

Одним из самых заметных проектов по изучению разрушенных монастырей стали работы 2010-х гг. на месте Чудова монастыря в Московском Кремле (см.: Макаров и др ., 2017. С. 7–27; Археология Московского Кремля…, 2018).

Параллельно работам в Москве и Подмосковье развивались работы в одном из самых известных, исторически значимых монастырей Севера – Соловецком. Работы В. А. Бурова и других ученых (прежде всего из Архангельска) охватили буквально все стороны его жизни, начиная от проблем возникновения и ранней принадлежности до трагических следов ГУЛАГа (эта проблематика в России только зарождается, но включение их, пусть на правах политической археологии, в общий исторический анализ явно не за горами). Достаточно сказать, что по результатам полевых и архивных исследований именно им подготовлена первая (и крайне монументальная) монография о Соловецкой крепости – ее стенах, башнях, казематах, оснащенности вооружением и многом другом (выход ожидается в конце 2019 г.). Ранее им были опубликованы материалы известного архитектора П. Д. Барановского и серия книг по истории монастыря (одна из них удостоена Макариевской премии). Говоря коротко, именно В. А. Бурову принадлежит честь создания новой, полной истории монастыря, основанной в первую очередь на археологических источниках (см. литературу: Буров , 2006. С. 5–11; 2007. С. 5–10; 2011; 2013).

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие делаются и первые попытки изучать не только самые известные, но и совсем небольшие, недолго существовавшие и прочно забытые монастыри в их ландшафтно-историческом контексте. Такие работы проводятся в Архангельской области (А. Е. Зарайченко);

особенно перспективны исследования малых и средних монастырей в Карелии (М. М. Шахнович). Без археологических работ не обходятся, конечно, и восстановления или приспособления монастырей XVIII–XIX вв. по всей стране, в Поволжье (известный пример – реконструкция Богородичного монастыря в г. Казани), на Урале, в Сибири.

Как известно, городская охранная археология характерна своим непостоянством и быстротечностью: обычно вернуться к непройденной части территории невозможно, как нельзя и существенно растянуть работу во времени. С монастырями то и другое удается – работы в них ведут десятилетиями, да и многократный возврат в одну и ту же обитель – обычное дело (характерные примеры в Москве – Данилов, Высоко-Петровский, Зачатьевский; постоянные или периодические работы ведутся в Соловецком и Кирилло-Белозерском монастырях).

В настоящее время монастырская археология России в состоянии перехода к новому этапу. Для него характерно восприятие обществом научных охранных исследований как обязательного условия всякой хозяйственной и строительной деятельности внутри монастырских стен. Поэтому раскопки в середине – второй половине 2010-х гг. прошли сразу в нескольких местах, ранее практически не изучавшихся, – в Москве это Ивановский, Донской, Сретенский и Рождественский монастыри. В каждом есть интересные результаты, однако во всех трех работы велись на периферии и не позволили ответить на вопросы, которые стоят перед исторической топографией города и историей самих обителей. Зато яркие результаты достигнуты в тех монастырях, которые исследовались и ранее – это Данилов ( Беляев , 2012в) и Новоспасский с его некрополем бояр Никитичей Романовых и князей Черкасских в Знаменской церкви ( Беляев, Медникова , 2018).

Четвертая, но не последняя по значимости, особенность монастырской археологии нового этапа – системный характер исследований. Речь не только о совмещении археологии, реставрации и нового строительства. Достигается более высокий уровень фундаментальности в научном подходе. Уже на первом этапе обнаружилось, что современное развитие науки не позволяет одному ученому самостоятельно заниматься анализом материалов на нескольких направлениях. Дело, опять-таки, не в объеме, а в специфике методов, требующих глубокой специализации. Археолог, ведущий работы в монастыре, не должен в одиночку, как в XIX в., анализировать весь комплекс – архитектуру и погребения, текстиль и монеты, производственные сооружения и предметы быта. Задача состоит в том, чтобы, выстраивая археологический контекст, определить главные цели и привлечь к решению задач как можно больше опытных коллег из смежных дисциплин – антропологов, архитекторов, историков (поскольку требуется системный анализ письменных источников). Это определяет широкий состав работающих над проектом ученых и тесную кооперацию учреждений науки. В экспедициях отдела археологии Московской Руси ИА РАН сотрудничают на постоянной основе ученые Института истории РАН, кафедр РГГУ, ВШЭ и других ведущих вузов, вместе с которыми проводятся многочисленные конференции, издаются совместные труды. Постоянная совместная работа, в том числе плотное сотрудничество с источниковедами-архивистами (назову только имена О. Г. Ким, В. С. Курмановского, А. В. Топычканова, С. А. Смирнова, С. Ю. Шокарева) и другими специалистами (как антропологи с нами в Москве постоянно работают М. А. Медникова, И. К. Решетова, А. В. Рассказова и др.), позволяет формировать команды, максимально мотивированные к достижению научного результата. Показательно, что после завершения натурных работ и воссоздания ансамбля в монастырях все чаще проектируют и открывают музейные экспозиции. Так, в Ново-Иерусалимском монастыре часть неподвижных памятников и собранный материал получили, при непосредственном участии Ново-Иерусалимской экспедиции ИА РАН и Фонда по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря, достойное отражение во множестве экспозиций (они отвечают всем современным музейным требованиям и выстроены по оригинальной концепции С. И. Барановой, РГГУ) и в открытом хранении.

Безусловно, практическое значение монастырской археологии отражено не только в практике музеефикаций, но и в области, где когда-то формировалась сама историческая память нации и куда она сейчас медленно возвращается. Имеется в виду исторический некрополь. Он не только изучается, но также восстанавливается. В основном это происходит в виртуальном пространстве (так восстановлен план наиболее важной центральной части кладбища в Даниловом монастыре), но известно и натурное восстановление – уточненное место изначальной могилы Н. В. Гоголя отметили новым памятником, как и зону обнаруженного в Даниловом монастыре погребения архиепископа Никифора (Фе-отоки). Блестящие исследования под руководством А. В. Энговатовой участка кладбища Духовной академии на территории Троице-Сергиевой лавры позволили полностью восстановить его ( Энговатова и др. , 2015. С. 13–20; см. также ее с коллегами работы в монастырях, особенно на некрополях: Энговатова, Богатенков , 2004. С. 361–374; Энговатова, Зеленцова , 2005. С. 78–87; Энговатова и др. , 2016. С. 240–243 и мн. др.).

В известной степени к таким проектам, ставившим среди других цель верификации или идентификации погребенных, следует отнести и раскопки родовой усыпальницы Пожарских в суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре с последующей маркировкой места погребения князя Дмитрия Михайловича и восстановлением памятной часовни XIX в. (см.: Беляев , 2013). По сути дела, археология церковных (в основном монастырских) кладбищ стала отдельным и очень ярким направлением отечественной археологии, вопрос их изучения рассматривался на двух первых конференциях «Археология и общество» (в Новом Иерусалиме и Троице-Сергиевой лавре) в 2014 и 2015 гг. (см.: Вторая ежегодная конференция…, 2015), известное место он занял и на других конференциях.

Таким образом, монастырская археология, являясь, несомненно, абсолютно фундаментальной научной дисциплиной, покинула башню из слоновой кости, она исключительно близка сейчас культурной жизни страны и Церкви, к задачам охраны наследия. Она оказала известное влияние на восприятие Русской православной церковью ее наследия – без сдвигов в этом направлении и сама научная работа на местах была бы невозможна. Именно исследования в монастырях оказались убедительны для церковной иерархии, выделившей в своей среде слой «церковных древлехранителей» (см.: Тихон (Шевкунов) и др ., 2015)

и считающей формирование церковных музеев важной в духовном отношении практикой (см.: Археология сакральных мест России…, 2016; Опыт создания церковных музеев…, 2019). С другой стороны, археология русского монастыря становится заметной и на международных площадках – уже в 2008 г. она была представлена на съезде Археологической ассоциации Америки в Аннахайме, а также на всех ежегодных съездах Европейской археологической ассоциации (Вильнюс, Стамбул и др.).

Монастырская археология уже вошла в плоть и кровь археологии России позднего Средневековья и раннего Нового времени, она стала питательной средой для ряда новых, гораздо более широких, чем ее собственные рамки, научных фундаментальных направлений. Среди них – сама поздняя археология: принципиальное расширение рамок хронологии (смелый шаг от порога XVII–XVIII вв. к началу ХХ столетия в значительной степени опирался на потребности монастырской археологии) и появление новых тенденций в исторической археологии (археология национальных корней, большого нарратива, русского присутствия и др.; см.: Беляев , 2012а. 179–191; 2012б. С. 307–320; 2014. С. 11–18; 2017. С. 66–70; 2019б. В печати; Жизнь в Российской империи…, 2018).

Монастырская археология стала настоящим научным прорывом: русский монастырь не просто был признан особым типом памятника – сложились монастырская хронология и стратиграфия раннемосковского периода, были написаны и опубликованы труды, защищены диссертации, примеры археологических работ в монастырях вошли в учебники по методике археологии и реставрации. В ее рамках развились конкретно-исторические направления, сделавшие возможными интерпретации (лапидарная эпиграфика, история надгробия и погребального обряда, включая служебные сосуды), и большие темы, такие как иконография и история художественных форм и технологий, анализ исторической сакральной топографии в рамках монастыря и его места в городской среде, истории монастырского быта и уточнения хронологии городов.

Безусловно, складывание все новых направлений интерпретации, а также исключительно активная практическая деятельность, включающая массу элементов управления археологическим наследием и участие в работе органов охраны наследия, в вопросах развития монастырей, в историко-археологическом просвещении – рождает проблемы с обработкой и, особенно, кабинетным анализом постоянно нарастающей массы информации. Мы с трудом успеваем обдумывать и публиковать материалы. Будем надеяться, что это болезни роста.

Список литературы Монастыри Московской Руси: этапы археологического изучения и современное состояние

- Археология Московского Кремля. Раскопки 2006-2017 гг. / Ред.: Н. А. Макаров, В. Ю. Коваль. М.: ИА РАН, 2018. 164 с.

- Археология сакральных мест России: сб. тез. докл. науч. конф. с междунар. участием (Соловки, 7-12 сентября 2016 г.) / Отв. ред., сост.: А. Я. Мартынов. Соловки: Соловецкий музей-заповедник, 2016. 290 с.

- Беляев Л. А., 1994. Древние монастыри Москвы (конец XIII - начало XV вв.) по данным археологии. М.: ИА РАН. 458 c.

- Беляев Л. А., 1995. Древние монастыри Москвы (конец XIII - начало XV вв.) по данным археологии. 2-е изд., стер. М.: ИА РАН. 458 c.

- Беляев Л. А., 2010. Древние монастыри Москвы (конец XIII - начало XV вв.) по данным археологии [Электронный ресурс]. 3-е изд., доп. М.: ИА РАН. CD

- Беляев Л. А., 2012а. Археология и большой нарратив русской истории: от основания Москвы к Петровским преобразованиям // Историко-культурное наследие и духовные ценности России: программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук / Отв. ред. А. П. Деревянко. М.: РОССПЭН. С. 179-191.

- Беляев Л. А., 2012б. Историческая археология России Нового и Новейшего времени: шаг к формированию // 1150 лет Российской государственности и культуры: материалы к Общему собранию РАН, посвящ. Году российской истории (Москва, 18 декабря 2012 г.) / Сост. В. Б. Перхавко; ред.: А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М.: Наука. С. 307-320.

- Беляев Л. А., 2012в. Некрополь Данилова монастыря в XVIII-XIX веках: историко-археологические исследования (1983-2008). М.: Даниловский благовестник: ИА РАН. 504 с.

- Беляев Л. А., 2013. Родовая усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля: 150 лет изучения. М.: ИА РАН. 264 с.

- Беляев Л. А., 2014. Археология позднего средневековья и нового времени в России: заметки о самоопределении // Культура русских в археологических исследованиях: сб. науч. ст. Т. 1 / Науч. ред.: Л. В. Татаурова, В. А. Борзунов. Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан. С. 11-18.

- Беляев Л. А., 2017. Археология России Нового времени: тенденции развития // Вестник Томского государственного университета. История. № 49. С. 66-70.

- Беляев Л. А., 2019а. Алексеевский и Зачатьевский: два монастыря Москвы в зеркале археологии и истории XIV-XVI веков // Исторические записки. Вып. 20 (138). М.: ОИФН РАН. (В печати.)

- Беляев Л. А., 2019б. Четыре стороны света: археология русского присутствия XVI - начала XX в. // Уральский исторический вестник. № 4(65). С. 64-71

- Беляев Л. А., Квливидзе Н. В., М. А. М., Шведова М. М., 2018. Новодевичий монастырь // Православная энциклопедия. Т. 51. М.: Православная энциклопедия. С. 588-606.

- Беляев Л. А., Кренке Н. А., Чернов С. З., 2002. Комплексные исследования в Андрониковом монастыре и исследования в районе храма Василия Блаженного // АО 2001 года. М.: Наука. С. 102-107.

- Беляев Л. А., Крючкова М. А., Черненилова Л. М., 2018. Ново-Иерусалимский монастырь // Православная энциклопедия. Т. 51. М.: Православная энциклопедия. С. 611-631.

- Беляев Л. А., Медникова М. Б., 2018. В поисках бояр Романовых: междисциплинарное исследование усыпальницы XVI-XVIII вв. в Знаменской церкви Новоспасского монастыря в Москве. Вып. 1. М.: ИА РАН. 300 с.

- Буров В. А., 2006. Археологическое исследование Соловецкого монастыря (к становлению монастырской археологии Древней Руси). Ч. 1: История археологических исследований // Вестник Поморского университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. № 2. Архангельск. С. 5-11.

- Буров В. А., 2007. Археологическое исследование Соловецкого монастыря (к становлению монастырской археологии Древней Руси). Ч. 2: Основные темы археологии Соловецкого монастыря; направления монастырской археологии // Вестник Поморского университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. № 1. Архангельск. С. 5-10.

- Буров В. А., 2011. История келейной застройки Соловецкого монастыря XV-XIX веков. Архангельск: ИА РАН. 498 с.

- Буров В. А., 2013. Государево богомолье - Соловецкий монастырь: Проблемы истории великой северной обители (XV-XIX века. М.; Архангельск, ИА РАН. 500 с.

- Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря: путь к возрождению. Реставрация 2009-2015 годов / Науч. ред.: Л. А. Беляев, И. Л. Бусева-Давыдова. М.: Коллектор, 2016. 312 с.

- Вторая ежегодная конференция "Археология и общество" (Троице-Сергиева лавра, Московская духовная академия, 01.10.2014): Археология исторических монастырских некрополей: методика, открытия, проблемы восстановления: сб. тез. М.: ИА РАН, 2015. 160 с.

- Жизнь в Российской империи. Новые источники в области археологии и истории XVIII века: материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 31 октября - 1 ноября 2018 г.) / Отв. ред.: Л. А. Беляев, В. Н. Захаров. М.: ИА РАН: ИРИ РАН, 2018. 116 с.

- Иулиания (Каледа), Баталов А. Л., Беляев Л.А., 2008. Зачатия праведной Анной пресвятой Богородицы женский монастырь // Православная энциклопедия. Т. 19. М.: Православная энциклопедия. С. 715-728.

- Макаров Н. А., Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2017. Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014-2016 гг. // КСИА. Вып. 246. С. 7-27.

- Опыт создания церковных музеев. Лучшие практики. М.: Фонд Президентских грантов, 2019. 150 с.

- Тихон (Шевкунов), Анохина С. А., Баталов А. Л., Беляев Л. А., Сарабьянов В. Д. и др., 2015. Церковный древлехранитель: методическое пособие по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства. М.: Изд-во Сретенского монастыря. 246 с.

- Фролов М. В., Чернов С. З., 2002. Комплексные исследования в Успенском соборе Иосифо-Волоколамского монастыря // АО 2001 года. М.: Наука. С. 224-229.

- Чернов С. З., 1995. Успенский Дубенский Шавыкин монастырь в свете археологических данных // Культура средневековой Москвы XIV-XVII вв. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука. С. 123-270.

- Чернов С. З., 2000. Исторический ландшафт окрестностей Троице-Сергиева монастыря и его семантика // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: ежегодник. 1999. М.: Наука. С. 655-707.

- Чернов С. З., 2008. Некрополь Иосифо-Волоколамского монастыря в свете археологических исследований 2001 г. Старый и Новый приделы // Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель: материалы науч.-практ. конф. посвящ. пятилетию обретения Святых мощей Преподобного Иосифа, 520-летию освящения первого монастырского каменного храма - Успенского собора - и 80-летию со дня рождения Митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (2006 г.). М.: Иосифо-Волоцкий ставропигальный мужской монастырь. С. 269-314.

- Чернов С. З., 2013. Некрополь Иосифо-Волоколамского монастыря в свете археологических исследований 2001 года. Погребения «за церковью» и «за старым приделом» // Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 530-летию основания Иосифо-Волоцкого монастыря и 20-летию возрождения в нем монашеской жизни (2009 г.). Вып. 2. М.: Иосифо-Волоцкий ставропигальный мужской монастырь. С. 393-437.

- Чернов С. З., Гончарова Н. Н., Лебедева Е. Ю., 2008. Некрополь Николо-Угрешского монастыря по данным археологических раскопок Никольского собора в 2004 г. // Московская Русь: Проблемы археологии и истории архитектуры: К 60-летию Леонида Андреевича Беляева / Ред. А. Л. Баталов. М.: ИА РАН. С. 152-205.

- Энговатова А. В., Богатенков Д. В., 2004. Исследования некрополя XIX века у храма Смоленской иконы Божьей Матери в Троице-Сергиевой лавре в 2003 году // АП / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 361-374.

- Энговатова А. В., Васильева Е. Е., Добровольская М. В., Медникова М. Б., Решетова И. К., Никитин С. А., 2015. Археологические исследования некрополя Московской Духовной академии // Вторая ежегодная конференция «Археология и общество» (Троице-Сергиева лавра, Московская духовная академия, 01.10.2014): Археология исторических монастырских некрополей: методика, открытия, проблемы восстановления: сб. тез. М.: ИА РАН. С. 13-20.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Медникова М. Б., Васильева Е. Е., Курицын М. А., 2016. История идентификации архиепископа Никона Рождественского в процессе археологических раскопок у церкви Сошествия Святого Духа в Троице-Сергиевой лавре // Средневековая личность в письменных и археологических источниках: материалы Междунар. науч. конф. / Ред.: Л. А. Беляев, Н. М. Рогожин. М.: ИА РАН: ИРИ РАН. С. 240-243.

- Энговатова А. В., Зеленцова О. В., 2005. Исследование участка кладбища XVI-XVII вв. на территории Троице-Сергиевой лавры // АП. Вып. 2 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 78-87.

- Blanke L., 2019. An Archaeology of Egyptian Monasticism: Settlement, Economy and Daily Life at the White Monastery Federation. New Haven. 244 p.

- Brooks Hedstrom D. L., 2019. The Archaeology of Early Monastic Communities // The Oxford Handbook of Early Christian Archaeology / Eds.: D. K. Pettegrew, W. R. Caraher, T. W. Davis. New York: Oxford University Press. P. 147-165.

- Davis S. J., 2019. Archaeological Evidence for the Study of Early Monasticism // Oxford Handbook of Christian Monasticism / Ed. B. Kaczynski. Oxford: Oxford University Press. (In print.)

- Gilchrist R., 2014. Monastic and Church Archaeology // Annual Review of Anthropology. Vol. 43. P. 235-250.

- Keevill G., Aston M., Hall T. A., 2001. Monastic archaeology: papers on the study of medieval monasteries. Oxbow: Oxbow Books. 208 p.