Монеты царствования Павла I и евангельский рассказ о динарии кесаря

Автор: Петров Николай Игоревич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1 (100), 2022 года.

Бесплатный доступ

В этой статье рассматривается изменение императором Павлом I облика россий- ских золотых и большей части серебряных монет - отказ от чеканки именованного портрета монарха и воспроизведение на них надписи «Не нам, не нам, а имяни Твоему» (сокращенное начало Пс 113:9). Исчезновение с аверсов монет императорского портрета явилось вызовом представлениям той поры о принципиальной значимости его наличия на металлических деньгах соответствующего достоинства. Указанная надпись выглядит как посвящение монеты Богу и одновременно - как объяснение отсутствия на монете именованного портрета Павла, обращающее нас к евангельскому рассказу о динарии кесаря. Павел I диалогизирует свое вос- приятие данного повествования, так сказать, «продолжает» своими действиями сакральный текст. Впрочем, возможно, обусловленность монетной новации Павла I этим евангельским рас- сказом носила исключительно имплицитный характер. Ведь единственный источник, в кото- ром зафиксирован отклик самого императора Павла на размещение надписи «Не нам, не нам, а имяни Твоему» на монетах, никак не проясняет мотивы этого новшества. Можно говорить о пребывании Павла I в состоянии внутреннего личностного конфликта, в котором склонность к выстраиванию внешнего социально-религиозного поведения как повтора-реконструкции противоречила внутреннему стремлению к творческому восприятию сакральных текстов. Эпи- зодические прорывы этого стремления вовне позволяют нам судить о глубине его укорененно- сти в натуре Павла I.

Екатерина ii, павел i, нумизматика, монетный портрет монарха, псалом 113, евангельский рассказ о динарии кесаря, тамплиеры, мальтийский орден

Короткий адрес: https://sciup.org/140290625

IDR: 140290625 | УДК: 737.111+27-23:27-789 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_1_297

Текст научной статьи Монеты царствования Павла I и евангельский рассказ о динарии кесаря

В начале своего царствования российский император Павел I предпринимает попытку замены ассигнаций монетами. «Осуществление преобразования связывалось с реализацией прав, предоставленных Ассигнационному банку по манифесту 1786 г., в котором банку „дозволялось“ иметь собственный монетный двор, чеканить золотую и серебряную монету и выпускать ее в публику» [Шишанов, 1999, 4]. Таким образом, говоря о монетах павловского времени, следует различать обычные, далее называемые государственными, и так называемые банковые монеты. В настоящей статье речь пойдет о принципиальном изменении взгляда императора Павла на воспроизведение на монетах его именованного портрета1, отсутствие которого является характерной особенностью золотых и серебряных монет павловского царствования (как государственных, так и банковых), отличающей их от монет предшествующего времени.

Вскоре после восшествия на престол Павел I санкционирует чеканку государственных монет, которые по сложившейся традиции несут на аверсе именованный («Б·М·Павел·I·Имп·иСамод·Всеросс·») портрет царствующего императора — речь об этом идет в «предложении», направленном С.- Петербургскому монетному департаменту генерал-прокурором Сената графом Александром Николаевичем Самойловым и датированном 12 ноября 1796 г.: «Из внесенных рисунков для российской серебряной монеты Его Императорское Величество апробовать изволил сделанный крестообразно, который прилагая у сего, Монетному Департаменту предлагаю, вырезав по оному для одной стороны монеты рублевой штемпель, а для другой Высочайший портрет Его Величества, представить ко мне абдруки» [Георгий Михаилович, 1890, 3. № 1]2. Процитированному «предложению» А. Н. Самойлова соответствует тип серебряного рубля 1796 г. (Рис. 1а), образцы которого ныне крайне редки и могут даже считаться новоделами3: именованному портрету монарха на аверсе здесь на реверсе соответствуют расположенные в виде креста4 четыре вензеля императора Павла (четыре буквы П, каждая из которых увенчана короной и сопровождена римской цифрой I, размещенной внутри буквы); в центре этого креста находится изображение двуглавого орла. Круговая надпись на реверсе указывает номинал монеты и год: «монета рубль 1796 года» [Георгий Михаилович, 1890, 27. № 2, табл. I, 2].

Очевидно, данная комбинация из четырех вензелей Павла воспринималась именно как образ Креста, и, например, на шести знаменах, пожалованных Павлом 19 апреля 1798 г. Уральскому казачьему войску, четыре вензеля императора не только маркировали собою четыре оконечности крестообразного поля, но и сочетались при этом с надписями «Сим знамением победиши», отсылавшим к преданию о явлении Креста св. Константину Великому: «В промежутке, между образами, имеющем подобие креста и обшитом голубым штофом, были вышиты золотом пять звезд и четыре вензеля императора Павла I под коронами, а между краями креста

^iHHUMfc^

114//

U'lJ!

'«HU, jjz цкакь, HZ НлУ.'Ь, АЯЮЯНИ 'Z ZrJZ Й ’J.

1Z И^иГЬ, IZ Ш-ИГЬ, ытлия rauzury.

-

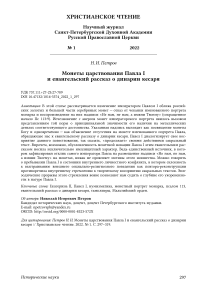

А. Государственная монета (серебряный рубль):

аверс — именованный портрет Павла I; реверс — крест из четырех вензелей Павла I, российский герб, номинал, год;

диаметр — 39 мм.

12 ноября 1796 г. данная монета упомянута как недавно «апробованная» императором.

Б. Банковые монеты (без указания номинала, образец на рисунке — серебро, также — золото): аверс — российский герб, год;

реверс — «Не нам не нам а имяни Твоему.»;

диаметр — 41 мм.

24–25 ноября 1796 г. данные монеты упомянуты как недавно «конфирмованные» императором.

-

В. Государственные монеты (образец на рисунке — серебряный рубль, также — серебряные полтина и полуполтинник):

аверс — именованный портрет Павла I; реверс — московский герб, номинал, год;

диаметр — 39 мм.

8 декабря 1796 г. упомянуто «повеление» императора, предполагавшее последующее изготовление и утверждение образцов. Подобные монеты не известны, данное изображение является графической реконструкцией.

-

Г. Государственные монеты (образец на рис. — серебряный рубль, также — серебряные полтина и полуполтинник, золотой червонец): аверс — вензелевый крест Павла I, номинал, год;

реверс — «Не нам, не нам, а имяни Твоему.»;

диаметр — 41 мм.

14 декабря 1796 г. и 3 октября 1797 г. данные монеты утверждены императором.

Д. Ефимок (серебро):

аверс — вензелевый крест Павла I, номинал, год;

реверс — «Не нам, не нам, а имяни Твоему.»;

диаметр — 41 мм.

8 января 1798 г. данная монета утверждена императором.

Рис. 1. Варианты оформления золотых и серебряных (рубль, полтина, полуполтинник) монет царствования Павла I в хронологической последовательности их упоминания или утверждения [Георгий Михаилович, 1890. Табл. I, 2, 3, 5; II, 4]

и образами — каймы, из золотого глазета с золотыми же надписями: „Сим знамением победиши“ » [Николаев, 1899, 194, 176–177. Вклейка].

Подобное изображение креста из четырех вензелей государя восходит к монетам Петра I: «В 1722 году и до конца правления Петра изменяется тип оборотной стороны рубля: вместо орла ее занимает крестообразная монограмма, состоящая из четырех букв П » [Спасский, Щукина, 1974, 36. № 64, 66–67]. Павловский крест из четырех вензелей может считаться одним из отображений общей идеи воплощения Петра I в его правнуке («…Да вечно славы не лишится / Благословенной свыше Дом, / И паче свой народ прославит; / Великого Петра представит / Она во Павле молодом» (Херасков, 1763, 89)). Впрочем, аналогичное изображение известно также на серебряном рубле Петра III: «Четыре буквы П, переплетенные верхушками, образующие собою крест; под каждым П императорская корона; в каждом углу креста — iii» [Георгий Михаилович, 1896, 4–5. № 6, табл. I, 6]. Поэтому крест из четырех вензелей на монетах Павла I может быть связан и с хорошо нам известным манифестированием новым государем его преемственности по отношению к убитому отцу.

Одобрение императором Павлом чеканки его портрета на государственных серебряных монетах упоминает главный директор Государственного Ассигнационного банка князь Алексей Борисович Куракин в своем письме президенту Берг-коллегии Андрею Андреевичу Нартову от 8 декабря 1796 г.: «На всеподданнейшее представление мое, относительно достоинства и веса нынешней монеты, получил Я Высокомонаршее Его Императорского Величества повеление чтобы… Стемпель монеты серебряной большой, разумея рубль, полтину и четверть, должен быть с изображением на одной стороне портрета Его Величества, а на другой Московского Герба, с надписью цены и года; на гривнах же и пятикопеечниках с одной стороны Московского Герба, а с другой вензеля Его Величества с приличными о цене и времени литерами, расположа подобно сих двух последних монет и стемпель всей медной монеты. В следствие чего к точному и непременному исполнению таковой Высокомонаршей воли, Вашему Превосходительству сообщая, покорно прошу приказать заготовить монету противу писанного рисунка (видимо, следует понимать „согласно сделанному выше описанию“. — Н. П. ) и доставить ко мне для поднесения к Высочайшему утверждению» [Георгий Михаилович, 1890, 5. № 7]. Образцы подобных павловских монет с «Московским Гербом» (то есть, очевидно, с изображением св. Георгия Победоносца в виде всадника-змееборца) отсутствуют (Рис. 1в).

Окончательный общий облик государственных павловских монет был определен манифестом от 20 января 1797 г. «О делании монет… по утвержденным рисункам», причем в ссылке, сопровождающей публикацию данного манифеста в «Полном собрании законов Российской империи», санкционирование императором образцов монет датируется 24 ноября 1796 г.: «А дабы всем о том было ведомо, прилагаются у сего чертежи вышеозначенных золотой, серебряной и медной монет. Образцы монет Высочайше утверждены 1796 г. Ноября 24» [Георгий Михаилович, 1890, 6–7. № 13]; (ПСЗ, 1830, т. 24, 298. № 17748). На прилагающемся рисунке золотой червонец и серебряные рубль, полтина и полуполтина на аверсе содержат (помимо круговой надписи с указанием номинала и года) изображение креста, составленного из увенчанных коронами четырех «покоев» и римской цифры I в центре5, а на реверсе — слова «Не нам не нам а имяни Твоему.», заключенные в квадратную декорированную рамку-картуш (Рис. 1г). (Серебряные десяти- и пятикопеечники, а также все медные монеты несут здесь на аверсе одиночный вензель Павла I, на реверсе — указание номинала и года (Чертежи и рисунки, 1843, 43).) Однако на рисунках монетных штемпелей, сопровождающих так называемое летучее издание6 данного манифеста и полностью соответствующих опубликованным при «Полном собрании законов Российской империи», высочайшее утверждение («На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано тако: Быть по сему») датировано несколько более поздним временем — «В С. П.бурге Декабря 14го дня 1796 года» (РГИА. Ф. 557. Оп. 2. Д. 91. Л. 110–113; РНБ ОР. Ф. 341. Д. 97. Л. 350–351; РНБ ОР. Ф. 341. Д. 100. Л. 73–79). Именно эта дата является правильной — ведь в процитированном выше письме А. Б. Куракина А.А. Нартову от 8 декабря 1796 г. «стемпель монеты серебряной большой» описывается иначе. Ссылка на аналогичные «чертежи вышеозначенных золотой, серебряной и медной монет» содержится в манифесте от 3 октября 1797 г. «О пробе золотой и серебряной монеты…», причем публикация данного манифеста дополнена текстом определения Сената от 28 октября 1797 г., в котором упоминаются рисунки монет, сопровождавшие манифест от 20 января 1797 г., и здесь их утверждение императором датировано как раз таки 14 декабря 1796 г. [Георгий Михаилович, 1890, 13. № 26]; (ПСЗ, 1830, т. 24, 758–759. Прим. *, № 18178; Чертежи и рисунки, 1843, 44; РНБ ОР. Ф. 341. Д. 97. Л. 354–358; РНБ ОР. Ф. 341. Д. 100. Л. 80–84).

Но, как мне представляется, именно во второй половине ноября император Павел отказывается от изображения своего именованного портрета на банковых монетах. В опубликованном «отношении» А. Б. Куракина к А. Н. Самойлову «О битии банковой монеты без показания цены ее», датированном 24 ноября 1796 г., говорится об одобрении Павлом I некоего рисунка монетного штемпеля, копия которого была приложена к данному «отношению»: «Основываясь на правилах учреждения Государственному Ассигнационному банку данного, предписывающих пещись о преобращении ассигнаций в истинную монету, имел я счастие на сих днях поднести об оном Его Императорскому Величеству всеподданнейший мой доклад и получить Высочайшее на то дозволение и конфирмацию рисунка штемпеля, по которому должно производимо быть делание монеты банковой7. Имея честь препроводить при сем к Вашему Сиятельству с рисунка сего точный список, долгом себе поставляю, покорнейше Вас Милостивый Государь просить, доколе на основании 29 статьи Манифеста о Банках устроен будет при оных особый Монетный Двор, приказать на Монетном Дворе под начальством вашего Сиятельства имеющемся по точности рисунка помянутого, приготовить штемпеля и бить золотую и серебряную монету…» Упоминаемый в процитированном «отношении» «точный список» с рисунка монетного штемпеля не воспроизводится великим князем Георгием Михайловичем в публикации данного документа, но описывается следующим образом: «При сем приложен рисунок серебряной и золотой банковой монеты с надписью „ Не нам не нам, а имяни Твоему “ без показания ценности: рубль, червонец и т. д.» [Георгий Михаилович, 1890, 4. № 3]; (РГИА. Ф. 584. Оп. 1. Д. 859. Л. 4 об.-5. № 108).

25 ноября 1796 г. А. Б. Куракин направляет в правление Государственного Ассигнационного банка письмо следующего содержания: «Изданным 1786го года июня в 28й день высочайшим манифестом в 27й статье позволено Государственному Ассигнационному банку на основании купеческих обрядов и оборотов добровольно подряжать и закупать внутри Империи всероссийской медь, оную, смотря как для казны банковой прибыточнее и с правилами торговли сходнее, выпускать на продажу за границу, или же здесь на монету переделывать, выписывать из чужих краев золото и серебро, — как в слитках, так и в монете иностранной. А 29ю статьею дозволено оному банку — завесть в Санктпетербурге монетный двор и на оном бить денги золотые и серебреные из выписываемых им золота и серебра в слитках или монете чужестранной. Приемля сие узаконение главным правилом и уважая нынешнее унижение цены на червонцы и возвышение вообще курса имел я счастие докладывать Его Императорскому Величеству о удобности начатию операции в преобразовании государственных ассигнаций в монету и удостоясь получить высочайшее соизволение начать бить банковую золотую и серебреную монету препровождаю при сем всеподданнейше подносимую мною о сем предмете записку а с нею и образцы монет, кои такожде удостоены конфирмациею Его Императорскаго Величества рекомендую правлению государственного ассигнационного банка к выполнению сей Монаршей воли учинить надлежащие соображении и положение в кратких правилах на управление сей части; поеликуже собственного банкового монетного двора не устроено, а тиснение монет состоит под ведением генерала прокурора, то таковыеж образцы монет препровождены уже от меня к господину действительному тайному Советнику, генералу прокурору и кавалеру графу Александру Николаевичу Самойлову. К совершению сей операции предлежит определить особые на то суммы. С моей стороны нахожу я следующие на сей предлог удобными… <…> Расчет о всех сих суммах и оным подобных для составления сего отделяемого прибыльного капитала благоволит Правление Государственного Ассигнационного банка приказать учинить без малейшего промедления времяни и заняться составлением правил, по которым Кантора о закупке и подряде меди, покупке и выписке золота и серебра долженствует поступать, равномерно и штата для сей Канторы по свойству дел надобного» (РНБ ОР. Ф. 484. Оп. 364. Д. 58. Л. 449–450. № 262; РГИА. Ф. 584. Оп. 1. Д. 859. Л. 5 об.–6 об. № 11).

Упоминаемые в цитате «записка а с нею и образцы монет» к этому письму не прилагаются, хотя они отмечены также и в открывающем данное собрание документов «реэстре»; здесь процитированное письмо А.Б. Куракина описывается следующим образом: «Предложение Г. главного директора Князя Куракина с приложением записки высочайше апробованной о преобразовании ассигнаций в золотую и серебренную монеты и при том два проекта за собственноручным Его Величества подписанием банковой золотой и серебренной монеты» (РНБ ОР. Ф. 484. Оп. 364. Д. 58. Л. 23 об. № 262). Однако в этом же собрании содержится недатированный документ, названный в «реэстре» «Манифест о новой Банковой монете которого до особого повеления выпускать невелено» (РНБ ОР. Ф. 484. Оп. 364. Д. 58. Л. 28. № 325), в нем указывается: «В правилах Государственному ассигнационному банку данных предписано, выписывать из чужих краев золото и серебро как в слитках, так и в монете иностранной и бить деньги золотые и серебреные. <…> Ныне здесь червонец голанской из четырех рублей сорока пяти копеек ценою упал в три рубли девяносто пять и в три рубли девяносто копеек… Столь низкая монеты сей цена представляет удобной теперь способ покупая червонцы здесь и выписывая их из Гамбурга, на капитал ассигнациями в банке состоящий, преобразить бумажную монету в золотую. А по сему Главный директор Государственного ассигнационного банка (А. Б. Куракин. — Н. П. ) и осмеливается всеподданнейше представить, не благоугодноли будет дозволить к операции сей приступить; на что учреждена уже особая при правлении Государственного ассигнационного банка Експедиция. Монету сию для сохранения ее достоинства и равновесия относительно курса, дозволить бить червонцами Империи Всероссийской отвечающими во всем достоинству червонцов Голанских» (РНБ ОР. Ф. 484. Оп. 364. Д. 58. Л. 572–573). Основной текст документа, написанный чернилами, сопровождается карандашными пометками, в том числе указаниями «к производству» (над началом документа на л. 572) и «Подпись на решетину9 не нам, не нам, а имяни Твоему.

на другой стороне, Герб Империи в место изображения Его (императора. — Н. П. )» (на поле л. 572 об.). К документу прилагаются подписанные Павлом «проэкты» банковых серебряной и золотой монет (л. 574–575. № 325), соответствующие процитированному указанию: на аверсе изображен двуглавый орел и год («1796»), на реверсе — надпись «Не нам, не нам, а имяни Твоему» (номинал никак не обозначен). Банковые монеты, соответствующие этим «проэктам», известны [Георгий Михаилович, 1890, 27–28. № 1, 3, табл. I, 1, 3] (Рис. 1б).

«Судя по содержанию, — полагает В. А. Шишанов, — это, вероятно, записка А. Б. Куракина, поданная императору. <…> Исходя из упоминания об учреждении „особой экспедиции“ — Конторы по закупке металлов (24 января 1797 г.)… документ можно датировать концом января — февралем 1797 г.» [Шишанов, 2012, 59–60]. Однако думается, что «Манифест о новой Банковой монете…» — для ясности изложения продолжим пользоваться этим (очевидно, позднейшим) названием данного документа — с прилагающимися изображениями монет может быть сопоставлен с той самой запиской с образцами монет, о которых идет речь в письме А. Б. Куракина правлению Государственного Ассигнационного банка от 25 ноября 1796 г. и которые, несомненно, тождественны «всеподданнейшему докладу» и «рисунку штемпеля» из датированного предыдущим днем «отношения» А. Б. Куракина к А. Н. Самойлову.

Как считает В. А. Шишанов, «особая експедиция», упоминаемая в «Манифесте о новой Банковой монете…» как уже учрежденная при Государственном Ассигнационном банке, тождественна «Конторе о покупке металлов» (также — «Контора для подряда и закупки меди, покупки и выписки золота и серебра, на преобразование Государственных ассигнаций в монету»), которая была открыта при данном банке 24 января 1797 г. (ПСЗ, 1830, т. 24, 321. № 17795; РГИА. Ф. 584. Оп. 1. Д. 1290. Л. 123 об.–124. № 17) и упоминается в письме А. Б. Куракина от 25 ноября 1796 г. («Кантора о закупке и подряде меди, покупке и выписке золота и серебра») лишь как предполагающаяся к открытию. Однако, насколько я могу судить, термины «экспедиция» и «контора» не использовались в ту пору в соответствующих документах как синонимы. (Ср. с другой «особой експедицией», о которой в документе, датируемом началом октября 1797 г., говорится как о создаваемой «для удобнейшего по… хозяйственным Ассигнационного банка изворотам» и которой, согласно несколько более позднему документу, был подчинен ряд контор, в том числе «Контора о покупке металлов» [Шишанов, 2008, 223, 225; Шторх, 1873, 1027]; (РНБ ОР. Ф. 484. Оп. 364. Д. 58. Л. 479 об.–480, 505 об.–506. № 283, 295).) Поэтому, скорее всего, «особая експедиция» «Манифеста о новой Банковой монете…» представляла собой какое-то иное подразделение Государственного Ассигнационного банка, надо думать — предшествовавшее «Конторе о покупке металлов». (Экспедиция о подряде и закупке меди существовала при Государственном Ассигнационном банке еще до воцарения Павла I [Шишанов, 2004, 221].)

В обоих рассматриваемых документах (письме А. Б. Куракина правлению Государственного Ассигнационного банка от 25 ноября 1796 г. и «Манифесте о новой Банковой монете…») отмечается одно и то же обстоятельство — «нынешнее унижение цены на червонцы и возвышение вообще курса» («ныне здесь червонец голанской… ценою упал»), благоприятное для того, чтобы начать «преобразование государственных ассигнаций в монету» («преобразить бумажную монету в золотую»). Впрочем, «Манифест о новой Банковой монете…» не датирован, никем не подписан и никому не адресован, то есть, очевидно, является неким предварительным текстом записки А. Б. Куракина императору — в пользу такого предположения говорит и наличие карандашных дополнений. Если предположить, что последние принадлежат А. Б. Куракину, то не следует ли допустить, что источником указаний облика проектируемых монет явились соображения императора Павла, высказанные им А. Б. Куракину в то самое время, когда тот работал над текстом «Манифеста о новой Банковой монете…»? Коль скоро 24 ноября А. Б. Куракин сообщает А. Н. Самойлову, что «всеподданнейший доклад» «о преобращении ассигнаций в истинную монету» был поднесен им Павлу I «на сих днях» и что он уже получил «Высочайшее на то дозволение и конфирмацию рисунка штемпеля, по которому должно производимо быть делание монеты банковой», следует полагать, что сохранившийся предварительный текст «Манифеста о новой Банковой монете…» должен быть датирован несколько более ранним временем — 10-ми — началом 20-х чисел ноября 1796 г. А вот дополняющие «Манифест о новой Банковой монете…» «проэкты» монет, подписанные императором Павлом и полностью соответствующие карандашной пометке «Подпись на решетину…», относятся, надо думать, к недошедшему до нас окончательному тексту данного документа — тому самому «всеподданнейшему докладу», упоминаемому в «отношении» А. Б. Куракина к А. Н. Самойлову от 24 ноября (здесь эти «проэкты» названы «рисунком штемпеля») и тождественному «записке» из письма А. Б. Куракина правлению Государственного Ассигнационного банка от 25 ноября 1796 г. (здесь эти «проэкты» названы «образцами монет»).

Завершая этот обзор процесса формирования облика золотых и серебряных павловских монет, остается добавить, что все три варианта серебряных ефимков, выпуск которых лишь проектировался императором Павлом в начале 1798 г. (РНБ ОР. Ф. 484. Оп. 364. Д. 58. Л. 517–518. № 303); [Шишанов, 2012, 62–63], «в главных чертах сохраняют монетный тип лицевой и оборотной сторон рублей, полтин и полуполтинников массового выпуска 1797–1801 годов…» [Уздеников, 2004, 359; Георгий Михаилович, 1890, 32. № 26–28, табл. II, 3–5] (Рис. 1д).

Таким образом, получается, что отказ от именованного портрета императора Павел I первоначально — в конце 10-х — начале 20-х чисел ноября 1796 г. — связывал только с банковыми монетами. Ведь 8 декабря 1796 г. датирован документ, свидетельствующий о готовности императора Павла к размещению его портрета на государственных монетах. Но, по всей видимости, в самом начале второй декады декабря 1796 г. Павел I распространяет отказ от изображения своего именованного портрета и на государственные монеты, на что указывает утверждение их новых штемпелей 14 декабря 1796 г. Сторону этих государственных павловских монет, на которой чеканилась надпись «Не нам, не нам, а имяни Твоему», принято именовать реверсом, а противоположная сторона (с вензелевым крестом), соответственно, считается аверсом. Однако крест из четырех вензелей изображался уже на реверсе первоначального «портретного» павловского серебряного рубля 1796 г. Получается, что надпись «Не нам, не нам, а имяни Твоему» на заключительной стадии формирования облика государственных павловских монет (с учетом того, что изображенный на них вензелевый крест восходит к кресту из четырех вензелей на «портретном» рубле) заменяет собой именно аверс самой первой версии подобной монеты — именованный портрет императора (ср.: [Шишанов, 2012, 60]). По крайней мере, такое соображение не может не возникнуть при простом визуальном сопоставлении первого павловского рубля 1796 г. и государственных монет, соответствующих образцам, утвержденным 14 декабря 1796 г.10 Указанное обстоятельство представляется весьма существенным для суждений, высказываемых в настоящей статье далее.

С другой стороны, следует заметить, что в определенных контекстах вензель («вензелевое имя») монарха, надо полагать, замещает его именованное изображение. Так, например, характерным представляется отсутствие именно портретов Екатерины II на триумфальных воротах, возведенных в Москве в 1775 г., сочетающееся, однако, с некоторым числом размещенных на них вензелей императрицы (Описание триумфальных ворот, 1775) (см. также ниже о манифестировании «вензелевого имени» Екатерины II на праздновании взятия Измаила в С.- Петербурге в 1791 г.)11. Само по себе изображение короны над вензелем служит указанной его функции12. Вензель монарха оказывается, так сказать, вторичной репрезентацией13, и именно так следует, видимо, интерпретировать одиночный вензель императора на медных павловских монетах. Но в таком случае вензелевый крест на золотых и серебряных павловских монетах также является неким «заместителем» отсутствующего именованного портрета императора14.

* * *

Рис. 2. Серебряный десятикопеечник царствования Павла I [Георгий Михаилович, 1890. Табл. I, 8]: аверс — одиночный вензель Павла I;

реверс — номинал, год;

диаметр — 18 мм

Павел I заменяет свой именованный портрет надписью «Не нам, не нам, а имяни Твоему» и одновременно замещает его вензелевым крестом, восходящим к монетам отца и прадеда, на монетах определенного достоинства — на которых ранее чеканился портрет Екатерины II. (Это утверждение нуждается в некотором уточнении. Во-первых, здесь следует отметить одно исключение — на серебряном гривеннике Екатерины II все же наличествует ее именованный портрет (напр.: [Георгий Михаилович, 1894, 11. № 46, 1764 г., табл. III, 12])15

в то время как оформление серебряного павловского десятикопеечника [Георгий Михаилович, 1890, 29. № 8, табл. I, 8] соответствовало монетам более низкого достоинства (аверс — одиночный вензель императора Павла, реверс — номинал и год, Рис. 2). Во-вторых, при Павле I вообще не чеканились пятнадцати- и двадцатикопеечные

монеты, которые при Екатерине II чеканились из серебра и несли на себе именованный портрет императрицы, напр.: [Георгий Михаилович, 1894, 10–11. № 39–40, 1764 г., табл. III, 5–6].16) Складывается ощущение, что Павел I целенаправленно «откликается» рассматриваемой новацией в облике монет именно на монетный портрет Екатерины II, что можно было бы расценить как одно из проявлений негативного восприятия императором Павлом вполне древнеримского по своему характеру прижизненного культа изображений Екатерины II17, в рамках которого феномен сакрализации изображения монарха достигает в синодальной России наивысшей точки развития [Петров, 2021, 67–70]. Показательно, что в начале 1797 г. Павел I планировал переделать по новым образцам всю российскую золотую и серебряную монету, имевшую хождение в империи, по мере поступления ее в казну. В манифесте от 20 января 1797 г. «О делании монет… по утвержденным рисункам», извещавшем о повышении пробы золотых и серебряных монет, сообщалось также следующее: «Предполагаем, как вступающее в казну Наше серебро, так и входящие в оную прежнего штемпеля Российского серебряные деньги в таковую же превосходную монету переделывать, и из казны Нашей для хождения в народе выпускать: то же самое во всем пространстве разумеется и о золотой монете…» (ПСЗ, 1830, т. 24, 298. № 17748; ПСЗ, 1830, т. 25, 31. № 18324). Таким образом, монетные портреты Екатерины II должны были бы со временем попросту исчезнуть из денежного обихода страны. (Впрочем, осуществить этот замысел императору Павлу не удалось [Корецкий, 1980, 72].)

Однако, с другой стороны, вензель («вензелевое имя») Екатерины II во время ее царствования также весьма часто оказывался связан с теми или иными сакральными контекстами. Так, в своем «Описании торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила» (1791) Г. Р. Державин фиксирует не только ритуальное поведение Г. А. Потемкина по отношению к мраморной статуи императрицы, но и показательное манифестирование ее «вензелевого имени»: «Открылся занавес. Место действия и помост осветился лучезарным солнцем, в средине которого сияло в зеленых лаврах вензеловое имя Екатерины II. Выступили танцовщики, представлявшие поселян и поселянок. Воздевая руки к сему благотворному светилу, они показывали движениями усерднейшие свои чувствования. Балет препровождаем был музыкой и пением. <…> Сколь твоими чудесами, / Взгляда твоего лучами, / Именем твоим блаженны! / Сколь тобой мы восхищенны! / <…> / Где твое лишь имя, взоры / Нам возблещут…» (Державин, 1864, 405)18. Тем не менее в ходе известной павловской перечеканки легковесных екатерининских медных монет (из 32-рублевой в 16-рублевую стопу) на них после некоторой дискуссии19 было решено по-прежнему изображать вензель Екатерины II [Львов, Корецкий, Горнунг, 1965, 84; Уздеников, 2004, 60–61]. При этом павловский вензель вполне ожидаемо сменяет екатерининский на собственно павловских монетах пятикопеечного и меньшего достоинства20. Думается, для императора Павла в первую очередь был важен отказ от как такового портрета монарха на монетах (что, конечно же, не противоречит предположению о наличии у него особенной неприязни к конта-минированию изображений Екатерины II с античными мифологическими образами).

Отказ подобного рода представлял собой событие гораздо большего значения, чем это может показаться на первый взгляд — это был не некий каприз императора, а существенный вызов представлениям о принципиальной значимости наличия именованного портрета государя на монетах. По словам французского экономиста первой половины XVII в. Сципиона де Грамона, «деньги (la monnoye) заимствуют свою ценность не у вещества, из которого они состоят, но лишь у формы, являющейся образом или знаком Государя…» (de Gramont, 1620, 14)21. Аналогичные соображения можно обнаружить и у российских авторов XVIII в. Любопытно, что И. Т. Посошков в «Книге о скудости и богатстве» (1724) высказывает похожий взгляд, но противопоставляет его точке зрения «иноземцов»: «Иноземцы в своих иноземских денгах сличают цену по положению в них материалу, а не по власти королевской, они паче почитают серебро и медь. Мы же монарха своего почитаем яко бога и честь его опасно храним и волю его всеусердно исполняем. И того ради, иде же узрим имя его царскаго величества назначено, то мы честно и опасно храним. <…> Мы не иноземцы, не меди цену исчисляем, но имя царя своего величаем, того ради нам не медь дорога, но дорого его царское имянование, того ради мы не вес в ней числим, но исчисляем начертание на ней. <…> У нас не вес имеет силу, но царская воля. У иноземцов короли власти таковыя не имеют, яко народ, и того ради короли их не могут по своей воле что со-творити, но самовластны у них подданныя их, а паче купецкие люди. И тии купцы по купечеству своему товар в денгах числят, а королевскую персону полагают на них въместо свидетеля, что та цата (монета. — Н. П. ) имеет в себе толико товару, за что она идет. И по нашему простому разумению, то стало быть королю безчестие, а не честь, что не по имении (в других списках — „имени“. — Н. П. ) его денги в себе силу имеют, но по купеческой цене. <…> Мы не серебро почитаем, ниже медь ценим, но нам честно и силно имянование его императорскаго величества. У нас толь силно его пресветлаго величества слово, аще б повелел на медной золотниковой цате положить рублевое начертание, то бы она за рубль и ходить в торгах стала во веки веков неизменно» (Посошков, 1951, 237–239, 355). Впоследствии В. К. Тредиаковский в «Слове о мудрости, благоразумии и добродетели» (1752) отметил: «Величество имеет право… монету своим токмо именем печатать и в народ пускать» (Тредиаковский, 2009, 305). Указание на некоторую относительность значения золота как такового в сравнении с семиотическим статусом изготовленной из него монеты обнаруживается в повествовании о предыстории голландского червонца, опубликованном в журнале Н. И. Новикова «Трутень» в 1769 г. (Новиков, 1951, 76–79).

Кроме того, отказываясь от собственного портрета на монетах, Павел I лишал себя одного из важнейших способов репрезентации образа императора в российской повседневности. Репрезентационная функция портрета в России той поры (в особенности — портрета монарха) общеизвестна: «Изображение было равно и подобно изображаемому, замещало „оригинал“, представительствовало за него, равно как и имя, герб, эмблема… Тождество персоны с ее изображением обусловливало особое бытование „двойника“ в социуме, в зрительском пространстве-времени. <…> Портрет, наделенный теми же свойствами, достоинствами и возможностями, что и портретируемый, сохраняет эти свойства в социуме и для социума» [Вдовин, 1994, 274–275]. Подобное явление не находит себе основы в православном понимании иконы22, его уместно сопоставить с древнеримским религиозным восприятием изображения императора:

«Нарочитое упоминание изображений ( imagines ) в названиях сообществ императорских почитателей ( cultores ), по-видимому, отражает теологическое различие между императором и традиционными богами. В то время как последние были вездесущи, император не присутствовал на церемониях и жертвоприношениях ему, совершавшихся его почитателями ( cultores ), и его образ функционировал как его представитель. Какое бы божественное поклонение ни воздавалось императору при этом, ему не приписывали традиционного божественного вездесущия» [Gradel, 2002, 224].

Показательно, что именованный портрет монарха продолжает при императоре Павле воспроизводиться на медалях [Смирнов, 1908, 173-180. № 328-330]23. Данное отличие медалей от монет павловского царствования представляется весьма любопытным — ведь в России XVIII-XIX вв. монеты также могли использоваться как награды [Зверев, 2017, 113]. Например, в 1793 г. Екатерина II, «изъявляя отличную Высокомонаршую благодарность… за присоединение к Российской Империи крепости Каменец-Подольска, Всемилостивейше изволила пожаловать всем нижним чинам войск… по рублю на человека из суммы экстраординарной…» [Марков, 1884, 148]. (Мнение о функциональной сопряженности в древности медалей и монет нашло отражение в европейской литературе той поры и было известно в России — в 1817 г. А. Н. Оленин, подчеркивая отсутствие различий между медалями и монетами «в древние времена», ссылается на французскую «Методическую энциклопедию» [Оленин, 1817, 1. Прим. **; Encyclopedie methodique, 1792, 1-6].24)

Как отмечает О. С. Евангулова, «по массовости потребления и, стало быть, социальной значимости портрет на медалях и монетах превосходит даже гравюру и, пожалуй, может быть сопоставлен в этом отношении лишь с портретом на триумфальных воротах, в еще большей степени рассчитанным на всеобщее обозрение» [Евангулова, 1987, 133]. Об особенном отношении к изображению монарха на монете, сохранявшемся «даже до времен Екатерины II», красноречиво свидетельствует Г. Р. Державин: «Подвергались несчастию кто хотя ненарочно из рук выра-нивал монету с императрицыным портретом: довольно было клеветнику донесть, что бросил кто изображение лица, то отвозим был в тайную, по одному крику, что я знаю за собою слово и дело государево; того, на кого сие сказано, забирали под крепкую стражу, дом весь кругом запечатывали и отвозили в столицу к тайному розыску» (Державин, 1866, 599. Прим. 29-30)25. (Здесь уместно вспомнить аргумент прпмч. Стефана Нового, использованный им в споре о почитании икон с византийским императором-иконоборцем Константином V Копронимом (VIII в.): «Стефан… изят цату, имущую на себе того злочестиваго царя образ… и показавши царю, вопрошаше Христовыми словесы, глаголя: чий образ сей и написание (св. Стефан цитирует Мф 22:20, см. ниже. — Н.П.); царю же дивящуся и отвещавающу: ничий оубо иный, разве царский. Святый же паки вопроси: что оубо было бы, аще бы кто образ царский безчестно на землю повергл, и ногами бы его попрал; не понесл ли бы каковыя казни; отвещаша предстоящии: ей великим казнем таковый подпал бы, понеже царский обезчести образ» (Книга житий святых, 1764, 488 об. 28 ноября) [Бутырский, 1998, 43].) Личностный характер восприятия отчеканенного на монете образа монарха хорошо иллюстрируют в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева слова слепого старика, отказывающегося от поданного ему «рублевика»: «Возьми его назад, мне, право, он не надобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю» (Радищев, 1988, 173. Глава «Клин»).

Итак, изменение Павлом I облика золотых и серебряных монет выглядело весьма экстраординарным новшеством. Думается, что объяснение этой новации императора Павла следует искать в словах «Не нам, не нам, а имяни Твоему», появляющихся на монетах соответствующего достоинства в конечном счете — вместо именованного портрета императора (см. выше)26. Очевидно, что данная надпись является сокращенным началом 9-го стиха псалма 113: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу о милости Твоей и истине Твоей». Актуализация рассматриваемых слов псалмопевца для Павла I могла быть связана с его увлеченностью как средневековым европейским рыцарством, так и современным ему масонством. В. В. Бартошевич отметил, что слова «Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam» — Ps 113:9(1) по нумерации Vulgata Clementina — были «когда-то девизом рыцарского ордена Тамплиеров» [Бартошевич, 1992, 14]. Однако С. С. Левин подчеркнул: «На самом же деле эти слова из Псалтири были помещены на черно-белом знамени ордена» [Левин, 2001, 377]. Некое особенное значение данному стиху 113-го псалма средневековые тамплиеры (1119–1312) действительно придавали — согласно датируемому началом XIII в. свидетельству одного паломника в Святую Землю, «когда они (тамплиеры. — Н. П. ) считают нужным вести войну и зазвучала труба, они поют хором псалом Давида, „Не нам, Гос-поди“ ( Non nobis, Domine , Ps 11527), стоя на коленях на крови и шеях врага, если только они не заставили вражеские войска отступить совсем или полностью не разбили их на куски» (Anonymous Pilgrim, 1894, 30, 22). Но знамя средневековых тамплиеров никаких надписей не имело — как свидетельствовал в первой половине XIII в. Жак де Витри, «у них было черно-белое знамя, которое они называли Bauceant и несли перед собой, показывая, что они справедливы и добры к своим друзьям, но черны и ужасны к своим врагам» (de Vitry, 1896, 52). Использование Пс 113:9 в качестве девиза обнаруживается у позднейших масонов-тамплиеров28: надпись «Non nobis Domine. non nobis. sed. nomini tuo da gloriam.» была размещена на их большом штандарте под изображением креста, над которым были воспроизведены слова, явленные св. императору Константину Великому перед битвой у Мульвийского моста — «In hoc signo vinces» («Сим победиши») (The Masonic Eclectic, 1865, 409). С другой стороны, С. С. Левин уже обращал внимание на то, что именно 9-й стих псалма 113 читался в последовании молитвы ордена св. Анны, который учредил в 1735 г. герцог Гольштейн-Готторпский Карл-Фридрих [Левин, 2001, 377]. Впоследствии «установлением Императора Павла I

5 апреля 1797 года Орден св. Анны наименован Орденом Российским» [Исторический очерк Российских Орденов, 1891, 10–11]29.

Независимо от конкретных обстоятельств, повлиявших на выбор императором Павлом Пс 113:9 для отображения на российских золотых и серебряных монетах, рассмотренное изменение облика последних вполне однозначно ассоциируется с повествованием синоптических Евангелий о динарии («пенязе») кесаря (Мф 22:15–22, Мк 12:13–17, Лк 20:20–26)30: «Тогда шедше фарисее, совет восприяша, яко да обольстят Его словом. И посылают к Нему оученики своя со иродианы, глаголюще… Рцы оубо нам, что Ти ся мнит; достойно ли есть дати кинсон кесареви, или ни. Разумев же Иисус лукавство их, рече: что Мя искушаете, лицемери. Покажите Ми златицу кинсонную. Они же принесоша Ему пенязь. И глагола им: чий образ сей и написание; И глаго-лаша Ему: кесарев. Тогда глагола им: воздадите оубо кесарева, кесареви, и Божия, Богови» (Мф 22:15–21).

Показательно, что Павел I отнюдь не совершает прямолинейного переосмысления данного евангельского эпизода в контексте современности, то есть, например, не цитирует на монетах слова «воздадите оубо кесарева, кесареви». Подобная прямолинейность может быть усмотрена в медали, посвященной закладке Исаакиевского собора в 1768 г. Здесь на аверсе размещен именованный портрет Екатерины II, на реверсе же изображение Исаакиевского собора сопровождается надписью «Воздадите Божие Богови а Кесарева Кесареви. Матв. глав. 22. стих 21. 1768. г.» [Собрание русских медалей, 1841, 45. № 161, табл. XXXII]. Любопытно, что в результате перестановки слов в цитируемом тексте (ср. выше — также и в иных Евангелиях), происходит смещение акцента евангельского рассказа. Спаситель говорит в первую очередь о монете и не связывает ее (и власть римского императора) с областью сакрального — надпись на медали переадресовывает слова Христа закладываемому храму и сополагает кесарево некой параллелью Божиему31. Павел I же, изменяя облик золотых и серебряных монет, вступает в диалог с Евангелием. Русский кесарь преподносит свой динарий Богу. Таким образом, в данном случае император Павел не просто цитирует сакральный текст, не просто переадресовывает его — так, как он это делает, редактируя Пс 92:5 и тем самым сопрягая финальное полустишие 112-го псалма с Михайловским замком32. В рассматриваемой ситуации Павел I как бы «продолжает» евангельский эпизод, используя для этого усеченный стих Пс 113:9, который, насколько я могу судить, трактуется христианскими экзегетами вне какой-либо связи с рассказом о динарии кесаря, но в павловской редакции и в, так сказать, монетном контексте звучит как посвящение.

В отношении же евангельского повествования Мф 22:15–21 надо отметить, что православная экзегеза может трактовать «кесаря» данного текста и в однозначно негативном ключе. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит о возможности усматривать в «кесаре» дьявола: «И о телесных и о внешних повиноватися царствующему: о внутренних же и духовных Богу повиноватися. Подобает же и сице разу-мети о сем, яко подобает комуждо нас, кесарева, сиречь бесова, еговая ему воздавати и приметати. Сиречь, имаши гнев, и злобу кесареву на сердце, поверзи сия на онаго, и прогневайся на него: тако оубо возможеши и Божия воздати» (Феофилакт Болгарский, 1756, 142 об.). Такое сопоставление нашло отражение и в толковании Евфимия Зигабена: «Можно и людям воздавать то, что следует, и Богу, что должно; им — дань и т. п., а Ему — почитание и соблюдение заповедей. Кесарем можно назвать диавола (выделено мною. — Н. П.), который есть князь мира сего и которому нужно воздать должное, т. е. страсти и вообще все злое» (Евфимий Зигабен, 1886, 329). Очевидно, что уподобление — пусть даже исключительно экзегетического свойства — кесаря дьяволу вступало в некий смысловой конфликт с российским социально-богословским дискурсом синодального времени33 и, вне всякого сомнения, должно было бы быть весьма болезненно воспринято императором Павлом, убежденность которого в особом сакральном характере власти императора-христианина хорошо известна. Предположение о возможности провоцирования данным толкованием отказа Павла I от своего портрета на монетах при всей своей рискованности выглядит вполне допустимым. Дело в том, что в 1770-х — начале 1790-х гг. немецкий филолог Христиан Фридрих фон Маттеи (Christian Friedrich von Matthaei) готовит к публикации и публикует по двум московским рукописям толкования Евфимия Зигабена на Четвероевангелие (Euthymius Zigabenus, 1792)34. При этом Х. Ф. фон Маттеи, будучи масоном, общался с императором Павлом35. Таким образом, привлечение внимания Павла I к экзегетическому называнию кесаря дьяволом оказывается несколько более вероятным, чем это может показаться на первый взгляд36.

Впрочем, в надписи «Не нам, не нам, а имяни Твоему» на павловских монетах можно видеть и исключительно имплицитное проявление «диалогического» восприятия Павлом I сакрального текста. Во всяком случае, единственный известный мне источник, описывающий отклик самого Павла I на размещение надписи «Не нам, не нам, а имяни Твоему» на монетах, никак не проясняет мотивы этой инициативы императора — речь идет о беседе Павла I со Станиславом Августом Понятовским, состоявшейся 15 сентября 1797 г. в Гатчине и нашедшей отражение в записках, диктовавшихся С. А. Понятовским его секретарю Христиану-Вильгельму Фризе: «Король (С. А. Понятовский. — Н. П.). Одно произвело громадное впечатление, во всей Европе и обратило внимание на вас. Павел. Что же это такое? Король. Это надпись, вычеканенная вами на ваших червонцах: „слава Богу, а не мне“ (Не мне, не мне, а имени твоему). Павел. Действительно ли обратили внимание на это? Король. И большое. Павел. Да, я туже надпись велел сделать на моих знаменах; с одной стороны изобразить слова видения, которые Константин (св. Константин Великий. — Н. П.) прочел: „этим знаменем победишь“37. И вы заметили, сколько крестов я изобразил на своих знаменах. Король. Да, ваше величество, и вот почему образующееся общее мнение о том, что вы человек чести и верующий, согласуется с вероятностями грядущего, о которых я только что говорил с вами (С. А. Понятовский рассуждал о решающей роли Павла в усмирении революционной Франции. — Н. П.)» (Горяинов, 1912, 34, 21–22).

Противопоставленность отказа Павла I от своего портрета на монетах феномену сакрализации изображения монарха в синодальной России предшествующего времени (проистекавшему из усматривания в монархе особенного образа Бога), видимо, характеризует отношение самого императора к данному явлению. Впрочем, Павел I, как известно, законодательно утвердил себя в статусе главы Церкви [Живов, Успенский, 1996, 262] и даже претендовал на сакральные полномочия архиерея38. Однако при этом у нас нет оснований говорить о наличии у Павла I притязаний на создание некоей новой социально-религиозной реальности. Внешняя социально-религиозная деятельность императора Павла в течение его недолгого царствования при всем своем своеобразии существенно отличается от его внутренних религиозных переживаний, приводящих к дерзновенному диалогу со Св. Писанием. Ее невозможно трактовать как проявление личной харизмы, убежденности Павла I в присущности ему особенной личной божественности. Преобладающая в этой деятельности (но, конечно, не исчерпывающая ее) тенденция характеризует императора Павла как религиозного лидера-исполнителя, лидера-реконструктора, следующего тому или иному сакральному прецеденту, и это принципиально отличает ее от аналогичной деятельности Петра I или Екатерины II — лидеров-творцов, преобразовывавших социально-религиозную реальность. (Например, в коронации Павла I на Пасху 1797 г. и предшествующем ей въезде императора в Москву в Лазареву субботу39 просматривается не столько стремление императора к уподоблению Христу, сколько очередной его отклик на очередной прецедент — коронацию Балдуина II в Иерусалиме 14 апреля 1118 г.40 Показательно, что Павел въезжает в Москву днем ранее Вербного воскресенья, возможно, сознательно избегая соотнесения своего прибытия со Входом Господним в Иерусалим.) И христианское [Живов, Успенский, 1996, 245, 268, 272–273], и античное41 направления сакрализации образа императора Павла представляются с учетом сказанного лишь некими «инерциями» XVIII столетия.

Можно говорить о пребывании императора Павла в состоянии некоего внутреннего личностного конфликта, в котором склонность к выстраиванию внешнего социально-религиозного поведения как повтора-реконструкции противоречила внутреннему стремлению к творческому восприятию области сакрального (и прежде всего — сакральных текстов). И лишь эпизодические прорывы этого стремления вовне, подобные появлению надписи «Не нам, не нам, а имяни Твоему» на монетах, позволяют нам судить о глубине его укорененности в натуре Павла I.

Впрочем, монеты с надписью «Не нам, не нам, а имяни Твоему» могут быть сопоставлены с некоторыми европейскими монетами, которые нельзя считать прецедентом павловской новации, но в которых можно усматривать черты, косвенно сближающие их с последней. Таковы, как мне представляется, монеты мальтийского ордена с надписью «Non aes sed fides» («Не медь, но вера»). После неудачной осады острова Мальта войсками Османской империи в 1565 г. великий магистр госпитальеров Жан де ла Валетт испытывал серьезные финансовые трудности, вызванные необходимостью ремонта существующих и строительства новых фортификаций: «При сих неусыпных его трудах много препятствовало оным много огорчало великого Магистра неимение денег на заплату работникам… В замену сего недостатка он велел бить медную монету разной величины, и определил ей цену по величине ее. На одной стороне сей монеты представлены были две сплетшиеся руки, а на другой герб ла Валета с Латинскою надписью: NON AES, SED FIDES, значущею от слова до слова: не деньги, а вера: давая чрез то разуметь, чтоб ценили не металл, а верное его слово. И действительно, по получении денег, сия монета тотчас была размениваема: от чего сделалось в народе такое доверие, что при всем недостатке в денгах работы шли безостановочно» [История Ордена, 1800, 219–220]. Джакомо Босио отмечал, что эти медные деньги на Мальте даже предпочитали «настоящей золотой и серебряной монете» («la vera moneta d’oro, e d’argento») (Bosio, 1602, 748)42. Данные медные монеты чеканились на Мальте и в XVII–XVIII вв. [Furse, 1885, 191–192, 201, 209, 238, 259–260, 265, 284–286, 304–305]43. Говорить о том, что Павел I реконструировал описанную ситуацию, конечно же, не приходится. Но в самом общем своем смысле охарактеризованный эпизод мальтийской истории все же может быть сопоставлен с рассмотренной в настоящей статье новацией Павла I — в обоих случаях мы имеем дело с осуществлявшимся по инициативе правителя сопряжением чеканки монет с неэкономическим дискурсом. Именно поэтому монеты с надписью «Non aes sed fides» могли оказаться частью того контекста, в котором формировались соображения императора Павла о необходимости изменения облика российских золотых и серебряных монет. (Про монеты с надписью «Non aes sed fides» Павел I мог читать44, возможно, он даже держал их в руках45.)

Как бы то ни было, отмеченная выше увлеченность императора Павла I реконструированием прошлого, воспроизведением поступков, ставших достоянием истории, не только связывает его со Средневековьем — эпохой, когда «не человек владеет историей, а история владеет человеком» [Панченко, 1996, 65–66], — но и противопоставляет его царствованию Екатерины II, античные формы сакральной культуры которого были обусловлены не желанием благоговейного повторения неких исторических прецедентов, а стремлением использовать образы и образцы исчезнувшей эпохи для создания нового религиозного дискурса, соответствующего российской абсолютистской политической конструкции XVIII столетия.

Список литературы Монеты царствования Павла I и евангельский рассказ о динарии кесаря

- РГИА — Российский государственный исторический архив. Ф. 557. Оп. 2. Д. 91 (Указы 1797 г.); Ф. 584. Оп. 1. Д. 859 (Корреспонденция писем Государственного ассигнационного банка 1796-1797 гг.); Ф.584. Оп. 1. Д. 1290 (Дневные записки правления Государственного Ассигнационного банка, январь-июнь 1797 г.).

- РНБ ОР — Российская национальная библиотека, отдел рукописей. Ф. 341 (архив П. А. Картавова). Д. 97 (Картавов П. А. Указы о монетах. Подборка указов и комментарии к ним. 1727-1827); Д. 100 (Картавов П.А. Указы с изображениями монет); Ф.484 (собрание материалов по истории финансов в России). Оп. 364. Д. 58 (Екатерина II и Павел I. Указы Правлению Государственного Ассигнационного Банка и всеподданнейшие доклады банка, 1769-1801 гг.).

- Архив Государственного Совета (1888) — Архив Государственного Совета. Том второй. Совет в царствование Императора Павла Гго. (1796-1801 гг.). СПб., 1888.

- Головкин (2003) — Головкин Ф. Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания. М., 2003.

- Горяинов (1912) — Горяинов С. Павел I и Станислав-Август. По неизданнной рукописи // Русский Архив. Книга первая. М., 1912. С. 21-45.

- Державин (1864) — Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Том первый с рисунками, найденными в рукописях, с портретами и снимками. (Стихотворения. Часть I.) СПб., 1864.

- Державин (1865) — Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Том второй с рисунками, найденными в рукописях поэта. (Стихотворения. Часть II.) СПб., 1865.

- Державин (1866) — Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Том третий. (Стихотворения. Часть III.) СПб., 1866.

- Деяния Вселенских Соборов (1909) — Деяния Вселенских Соборов, изданные в русском переводе при Казанской Духовной Академии. Том седьмой. Издание третье. Казань, 1909.

- Евфимий Зигабен (1886) — Толковое Евангелие от Матфея, составленное по древним святоотеч. толкованиям, Византийским, XII-го века, ученым монахом Евфимием Зигабе-ном. Перевод с греческого. Киев, 1886.

- Записка о масонстве (1902) — Записка о масонстве особой канцелярии Министерства Полиции // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Выпуск одиннадцатый. СПб., 1902. С. 291-311.

- Ириней Клементьевский (1794) — Продолжение поучительных слов, Говоренных При Высочайшем дворе Ее Императорского Величества Благочестивейшей Государыни Екатерины II. и в других местах, Синодальным Членом Преосвященным Иринеем Епископом Тверским и Кашинским. СПб., 1794.

- Иустин Философ (1783) — Христомафиа, или выбранные места из святого мученика и философа Иустина, служащие полезным нравоучением. М., 1783.

- Камер-фурьерский журнал (1896) — Камер-фурьерский церемониальный журнал. Январь-март 1797 года. СПб., 1896.

- Книга житий святых (1764) — [Димитрий Ростовский, свт.] Книга житий святых. На три месяца первыя, еже есть: Септемврий, Октоврий, и Ноемврий. Киев, 1764.

- Московские ведомости (1787) — Московские ведомости. М., 1787. № 54 (7 июля).

- Новиков (1951) — Сатирические журналы Н. И. Новикова. (Трутень 1769-1770, Пустомеля 1770, Живописец 1772-1773, Кошелек 1774.) М.; Л., 1951.

- Описание триумфальных ворот (1775) — Описание обоих вновь построенных триумфальных ворот, и употребленных к украшению оных аллегорических картин, кои из вернейшей ревности и верноподданнейшаго благоговения. Екатерине II, великороссийским дворянством и московским купечеством воздвигнуты, когда Ее Императорское Величество по благополучном одержании бесчисленных и потомству невероятных побед, по заключении с Оттоманскою Портою мира, и по восстановлении всеобщего спокойствия, вернейших подданных Своих столичного града Москвы жителей Генваря дня 1775 года Высочайшим и неоцененным присутствием Своим ощастливить соизволила. М., 1775.

- Посошков (1951) — Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951.

- ПСЗ (1830, т. 24) — Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Т. XXIV. С 6 Ноября 1796 по 1798. СПб., 1830.

- ПСЗ (1830, т. 25) — Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. XXXV. 1798-1799. СПб., 1830.

- Радищев (1988) — Радищев А.Н. Сочинения. М., 1988.

- Стасюлевич (2001) — История Средних веков. Крестовые походы (1096-1291 гг.) / Сост. М. М. Стасюлевич. 3-е изд., испр. и доп. СПб.-М., 2001.

- Тредиаковский (2009) — Тредиаковский В. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою. СПб., 2009.

- Феофилакт Болгарский (1756) — Священное Евангелие, по вся дни чтомое по зачалом, с толкованием святого блаженного Феофилакта архиепископа болгарского, в душе-спасителную пользу всех православных христиан. М., 1756.

- Феофилакт Болгарский (1855) — Благовестник, или толкование блаженного Феофилакта, Архиепископа Болгарского, на Святое Евангелие. Часть первая. Евангелие от Матвея. Казань, 1855 (Приложение к: Православный собеседник, издаваемый при Казанской Духовной Академии. 1856 год. Казань, 1856).

- Херасков (1763) — Ода на день Высочайшего рождения Ее Императорского Величества, 1763 года // Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные. Часть VII. М., [1798-1801]. С. 83-92.

- Чертежи и рисунки (1843) — Чертежи и рисунки, принадлежащие к 1му Полному собранию законов. СПб., 1843.

- Anonymous Pilgrim (1894) — Anonymous Pilgrim V.2 // Anonymous Pilgrims, I-VIII (11th and 12th centuries). London, 1894. (The Library of the Palestine Pilgrims' Text Society. Vol. VI. London, 1897.) P. 27-36.

- Bosio (1602) — Dell'istoria della sacra religione et ill.ma militia di San Giovanni gierosolimitano di Iacomo Bosio. Parte terza. Roma, 1602.

- de Gramont (1620) — Scipion de Gramont. Le denier royal. Traicté curieux de l'or et de l'argent. Paris, 1620.

- de Vertot (1726) — L'Abbé de Vertot. Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, appelez depuis chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui les chevaliers de Malte. Tome quatrième. Paris, 1726.

- de Vitry (1896) — Jacques de Vitry. The History of Jerusalem. A. D. 1180. London, 1896.

- Euthymius Zigabenus (1792) — Euthymii Zigabeni commentarius in quatuor Euangelia graece et latine. Textum graecum nunquam antea editum ad fidem duorum codicum membranaceorum bibliothecarum SS. Synodi Mosquensis auctoris aetate scriptorum diligenter recensuit et repetita versione latina Ioannis Hentenii suisque adiectis animadversionibus edidit Christianus Frider. Matthaei... Tomus I. Complectens praefationes et euangelium Matthaei. Lipsiae, 1792.

- Giraudeau (1793) — Giraudeau l'Ainé P. La banque rendue facile aux principales nations de l'Europe. Suivie. D'un nouveau Traité de l'Achat et de la Vente des Matières d'Or et d'Argent: avec l'Art de tenir les Livres en parties doubles. Derniere Edition, absolument refondue. Lyon, 1793.

- The Masonic Eclectic (1865) — The Masonic Eclectic; or, Gleanings from the Harvest Field of Masonic Literature. And the Kindred Sciences: Ancient and Modern — Original and Selected. Vol. I. New York, 1865. (No. 8 — April, 1861.)

- Бартошевич (1992) — Бартошевич В. В. Наградная медаль участника Отечественной войны 1812 года как памятник эпохи. М., 1992.

- Булатов (1885) — Булатов С. Древнееврейские монеты // Труды Киевской Духовной Академии. Киев, 1885. Июль (№ 7). С. 420-434.

- Булгаков (1999) — Булгаков С., прот. Икона и иконопочитание. Догматический очерк // Булгаков С. Первообраз и образ. Сочинения в двух томах. М.; СПб., 1999. Т. 2. С. 241-310.

- Бутырский (1998) — Бутырский M. Н. О восприятии священного образа на византийских монетах // Шестая Всероссийская нумизматическая конференция. Санкт-Петербург, 20-25 апреля 1998 г. Тезисы докладов и сообщений. СПб., 1998. С. 43.

- Вдовин (1994) — Вдовин Г. Портретное изображение и общество в России XVIII века. Несколько тезисов о функции замещения // Вопросы искусствознания. М., 1994. № 2-3. С. 245-286.

- Георгий Михаилович (1890) — Георгий Михаилович, вел. кн. Монеты царствования Императора Павла I. СПб., 1890.

- Георгий Михаилович (1894) — Георгий Михаилович, вел. кн. Монеты царствования Императрицы Екатерины II. Т. II. СПб., 1894.

- Георгий Михаилович (1896) — Георгий Михаилович, вел. кн. Монеты царствований Императрицы Елисаветы I и Императора Петра III. Т. II. СПб., 1896.

- Григорович (1881) — Григорович Н. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени. Т. II. (Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Т. 29.) СПб., 1881.

- Дмитриев (2018) — Дмитриев А.В. Правила о терпимости масонства в Российской Империи в 1811 г.: источниковедческий анализ // Genesis: исторические исследования. М., 2018. № 7. С. 26-56. DOI: 10.25136/2409-868X.2018.7.25601.

- Евангулова (1987) — Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в. Проблемы становления художественных принципов Нового времени. М., 1987.

- Ешевский (1870) — Ешевский С. В. Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего столетия: (1780-1789) // Сочинения С. В. Ешевского. Часть третья. М., 1870. С. 443-568.

- Живов, Успенский (1996) — Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б.А. Избранные труды. T.I (Семиотика истории. Семиотика культуры). Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996. С. 205-337.

- Зверев (2017) — Зверев С.В. Золотые монеты — царские пожалования // Золотые монеты в истории династии Романовых. М., 2017. С. 103-144.

- Иверсен (1874) — Иверсен Ю. Неизданные и редкие русские медали. СПб., 1874.

- Исторический очерк Российских Орденов (1891) — Исторический очерк Российских Орденов и Сборник основных Орденских Статутов. СПб., 1891.

- История Ордена (1800) — История Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Ч. IV. СПб., 1800.

- Карев (1989) — Карев А.А. Миниатюрный портрет в России XVIII века. М., 1989.

- Каталог летучих изданий (1895) — Каталог летучих изданий и их перепечаток: манифесты, указы и другие правительственные распоряжения в отдельных изданиях и перепечатках. Разные отдельные листы и брошюры. (Коллекция листов и их перепечаток из собрания Н. П. Лихачева.). СПб., 1895.

- Корецкий (1980) — Корецкий В. Т. Банковский монетный двор (из истории финансовой политики России в конце XVIII — начале XIX в.) // Труды Государственного Исторического музея. Вып. 53 (Памятники русского денежного обращения XVIII-XX вв. Нумизматический сборник. Часть седьмая). М., 1980. С. 70-84.

- Кривоносов (2016) — Кривоносов Е.В. О происхождении слова решка // Русская речь. М., 2016. № 1 (январь-февраль). С. 123-125.

- Левин (2001) — Левин С. С. Тексты и сюжеты Священного Писания на медалях, знаках и жетонах Российской Империи // Труды Государственного Исторического музея. Вып. 125 (Нумизматический сборник, ч. XV — Нумизматика на рубеже веков). М., 2001. С. 373-400.

- Львов, Корецкий, Горнунг (1965) — Львов В., Корецкий В., Горнунг М. Последняя массовая перечеканка медной монеты в России // Советский коллекционер. М., 1965. №3. С. 82-88.

- Марков (1884) — История Лейб-Гвардии Кирасирского Ее Величества полка. Составил полковник Марков. [Т. 1.] СПб., 1884.

- Николаев (1899) — Николаев Н.Г. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской армии. Т. II (1725-1801 гг.). СПб., 1899.

- Оленин (1817) — [Оленин А.Н.] О правилах медальерного искусства. С описанием проэктов медалей на знаменитейшие происшествия с 1812 по 1816 год и трех проэктов памятника из огнестрельных орудий, отбитых у неприятелей в 1812 году. СПб., 1817.

- Панченко (1996) — Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. III (XVII — начало XVIII века). М., 1996. С. 9-261.

- Петров (2021) — Петров Н.И.О сакрализации изображения монарха в России XVIII — начала XIX вв. // Христианское чтение. СПб., 2021. № 2. С. 64-78. DOI: 10.47132/1814-5574_2021_2_64.

- Погосян (1990) — Погосян Е.А. К проблеме мальтийской символики в русской культуре периода царствования Павла I // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 883 (Пути развития русской литературы. Литературоведение. Труды по русской и славянской филологии). Тарту, 1990. С. 3-18.

- Прокофьев (2008) — Иван Прокофьев. 1758-1828. СПб., 2008.

- Пучков (2011) — Пучков В.В. К вопросу о семантике образной структуры Михайловского замка. Новое прочтение // Страницы истории отечественного искусства. Вып. XVIII (Сборник статей по материалам научной конференции (Русский музей, Санкт-Петербург, 2010)). СПб., 2011. С. 210-224.

- Розанов (1945) — Розанов С.А. Золотые «лобанчики». (Голландские червонцы русского чекана) // Труды отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Л., 1945. Т. I. С. 145-160.

- Словарь Даля (1881) — Толковый словарь живого великоруского языка. Владимира Даля. 2-е изд., испр. и значительно умноженное по рукописи автора. Том второй (И-О). СПб.; М., 1881.

- Словарь Даля (1882) — Толковый словарь живого великоруского языка. Владимира Даля. 2-е изд., испр. и значительно умноженное по рукописи автора. Том четвертый (Р-V). СПб.; М., 1882.

- Словарь XVIII века (1984) — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1 (А — Безпристрастие). Л., 1984.

- Словарь XVIII века (2003) — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 13 (Молдавский — Напрокудить). СПб., 2003.

- Смирнов (1908) — Смирнов В. П. Описание русских медалей. СПб., 1908.

- Собрание русских медалей (1841) — Собрание русских медалей, изданное по Высочайшему повелению Археографическою коммиссиею. Вып. III. СПб., 1841.

- Спасский (1964) — Спасский И.Г. По следам одной редкой монеты. Л.; М., 1964.

- Спасский, Щукина (1974) — Спасский И.Г., Щукина Е. С. Медали и монеты Петровского времени. Л., 1974.

- Тюрина (2012) — Тюрина Г.А. Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII — начале XIX в. Христиан Фридрих Маттеи (1744-1811). М., 2012.

- Уздеников (2004) — Уздеников В. В. Монеты России XVIII — начала XX века. Очерки по нумизматике. Факты, предположения, рекомендации. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004.

- Успенский (1998) — Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998.

- Фуко (1994) — Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.

- Хайкина (2008) — Хайкина Л. В. Без эпилога. Исследования по архитектуре Петербурга. СПб., 2008.

- Холодковский (1911) — Холодковский И. Податной денарий // Старая монета. Нумизматический журнал. СПб., 1911. M 3 (март). С. 46.

- Шишанов (1999) — Шишанов В. Операция преобразования государственных ассигнаций в монету // Нумизматический альманах. М., 1999. M 1. С. 2-11.

- Шишанов (2004) — Шишанов В. А. К истории создания Банковского монетного двора // Хранитель Эрмитажа. Сборник воспоминаний и научных статей к 100-летию со дня рождения И. Г. Спасского (1904-1990). СПб., 2004. С. 221-228.

- Шишанов (2008) — Шишанов В.А. Особая экспедиция Ассигнационного банка по его хозяйственным оборотам (1797-1804гг.) // Крынщазнауства i спецыяльныя пстарычныя дысцыплшы. Навуковы зборшк. Вып. 4. Мшск, 2008. С. 222-229.

- Шишанов (2012) — Шишанов В. Попытки «европеизации» русской монетной системы при Павле I // Банкауск Весшк. Информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь. M 1 (546), студзень. (Спецвыпуск: Материалы международной нумизматической конференции «Деньги и банки на территории Беларуси: история и современность», 28-30 сентября 2011 г., часть 1.) Минск, 2012. С. 58-63.

- Шторх (1873) — Шторх П. О государственном долге. VI. Время Императора Павла I // Гражданин. Газета-журнал политический и литературный. СПб., 1873. M 38 (17 Сентября). С. 1025-1028.

- Encyclopedie methodique (1792) — Encyclopedie methodique. Antiquités, mythologie, diplomatique des chartres et choronologie. Tome quatrieme. Paris, 1792.

- Furse (1885) — Furse E.H. Mémoires numismatiques de I'Ordre souverain de saint Jean de Jérusalem. Rome, 1885.

- Gradel (2002) — Gradel I. Emperor Worship and Roman Religion. Oxford, 2002.

- Morris (1883) — Morris R.. Coins of the Grand Masters of the Order of Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem // American Journal of Numismatics, and Bulletin of American Numismatic and Archœological Societies. ^arterly. Boston, 1883. Vol. XVII. No. 4, April. P. 73-80.