Мониторинг агарикоидных микоризообразующих грибов сосновых лесов ООПТ "Верхняя Кважва"

Автор: Боталов В.С., Переведенцева Л.Г.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты 40-летнего мониторинга агарикоидных базидиомицетов в четырех типах сосновых лесов, расположенных на территории ООПТ «Верхняя Кважва» (Пермский край, подзона южной тайги). Показаны особенности таксономической структуры биоты эктомикоризных грибов сообществ, не подверженных антропогенной нагрузке. Установлено изменение видового состава микоризообразователей и увеличение их общего выявленного разнообразия по периодам наблюдений.

Агарикоидные микоризообразующие грибы, мониторинг, сосновые леса, оопт

Короткий адрес: https://sciup.org/147229991

IDR: 147229991 | УДК: 582.287.238

Текст научной статьи Мониторинг агарикоидных микоризообразующих грибов сосновых лесов ООПТ "Верхняя Кважва"

Агарикоидные базидиомицеты представляют один из ключевых компонентов гетеротрофных организмов - редуцентов лесных экосистем. Они участвуют в распаде и ресинтезе органических веществ и водно-минеральном питании растений. Работы, посвященные изучению многолетних изменений видового разнообразия агарикоидных грибов, немногочисленны и проводятся как в России, так и за рубежом, однако, главным образом, в регионах, подверженных антропогенному влиянию. Типичная картина изменений микобиоты указанных сообществ, по данным ряда исследователей [5, 13, 14, 16, 17, 19], заключается в обеднении и изменении видового состава грибов, в первую очередь микоризных. Из состава микобиоты постепенно исчезают виды рода Cortinarius, сокращается число видов семейства Boletaceae. При увеличении рекреационной нагрузки на лесные экосистемы в сочетании с загрязнением почвы и атмосферы выявлено общее снижение «плодоношения» макромицетов. Доминантами по числу и биомассе базидиом становятся виды-нитрофилы, в первую очередь - это Paxillus involutus (Batsch) Fr. и Lactarius necator (Bull.) Pers. Указанные изменения связывают с нарушением естественного сложения подстилки, уплотнением верхнего слоя почвы, изменением видового состава растений травяно-кустарничкового яруса и т.д., что дополнительно приводит к «выпадению» редко встречающихся видов грибов. Кроме того, среди микоризообразователей начинают доминировать виды, способные развиваться при повышенной плотности почвы, например, Russula foetens Pers. [12]. В то же время, многолетних исследований агарикоидных грибов в лесных экосистемах, практически не подверженных антропогенной нагрузке, крайне мало, а для такого региона как Урал, включая прилегающие территории, подобные работы отсутствуют.

В связи с этим, цель наших исследований -мониторинг эктомикоризных агарикоидных грибов в 4 типах сосновых лесов ООПТ «Верхняя Кважва». Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 1 - выявить видовой состав эктомикоризных грибов в разных типах сосновых лесов; 2 - проследить динамику изменений видового состава и таксономической структуры изучаемой группы грибов по периодам наблюдений.

Объект и методы исследований

Планомерное изучение агарикоидных базидиомицетов на территории Пермского края в сообществах, не подверженных антропогенной нагрузке, было начато в 1975 г. и продолжается до настоящего времени. Район исследований расположен на востоке Восточно-Европейской равнины в подзоне южной тайги (Пермский край, ООПТ «Верхняя Кважва»; 58°38' с.ш. 56°38' в.д.). Исследования ведутся стационарным методом в сосняках: лишайниково-вейниковом, брусничном, сфагновом и чернично-сфагновом на площадях, размером 50 х 20 м, заложенных в 1975 г. по одной в каждом типе леса [4]. Первый период наблюдений (I) был проведен в 1975-1977 гг., II - в 1994-1996 гг., III - в 2010-2012 гг. С пробных площадей в течение августа (три посещения с интервалом в 10 дней), то есть в период наибольшего появления базидиом, собирались все плодовые тела агарикоидных грибов, учитывалось их число и воздушно-сухая биомасса по видам, отбирались образцы для последующей идентификации. Дополнительно в сентябре учитывался видовой состав грибов (одно посещение) [4-6]. Данные, полученные в 2010-2012 гг., сравнивались с результатами предыдущих периодов наблюдений. Впоследствии все данные были объединены для проведения общего анализа состояния и изменения биоты агарикоидных базидиомицетов в сосновых лесах.

Принадлежность к эколого-трофическим группам устанавливалась по литературным данным и наблюдениям в природе. За основу взята шкала эколого-трофических групп А.Е. Коваленко (с дополнениями) [1, 8]. Названия и объем таксонов (семейств, родов) приведены по системе, принятой М. Мозером [18] с некоторыми изменениями [5], так как списки видов грибов, выявленных в I и II периоды, составлены в соответствии с этой системой. Геоботанические описания во все периоды выполнены согласно В.Н. Сукачеву и Е.В. Зоину [9].

Для оценки сходства биогеоценозов по видовому составу агарикоидных грибов использовался коэффициент Жаккара [11]:

где J - коэффициент сходства, с - число общих видов в двух сравниваемых ценозах; а, b - число видов в каждом из биогеоценозов. Пределы значений коэффициента Жаккара от 0 до 100%, при этом, нулевое значение свидетельствует об отсутствии общих видов, а значение равное 100 указывает на полное сходство.

Для оценки влияния погодных условий на изменение продуктивности и числа выявляемых видов агарикоидных грибов, в рамках изучения микобиоты, проводился корреляционный анализ с использованием метода ранговой корреляции Спирмена (rs). Результат считался статистически значимым, если р-уровень не превышал 0,05 [10]. Рассчитывались корреляции климатических показателей с числом видов эктомикоризных грибов за август-сентябрь,. В качестве климатических показателей использованы данные метеостанции г. Добрянка [2, 7]: сумма положительных температур за май-август (°C), средняя месячная температура воздуха за май-сентябрь (°C), сумма осадков по месяцам (май-сентябрь) (мм), сумма осадков за май-август (мм), сумма осадков по декадам августа (мм).

Погодные условия в каждый период исследований отличались от средних многолетних данных. Повышенная температура воздуха была отмечена в августе 1976, 1995, 2010 и 2012 гг. Наименьшее количество осадков за июль зафиксировано в 1975 и 2010 гг. За август количество осадков, чаще всего, было ниже нормы, за исключением 1976, 1994 гг. и 3 декады августа 2010 г. Таким образом, самыми неблагоприятными сезонами для развития грибов следует считать 1975 г. (мало осадков, пониженная температура воздуха) и 2010 г. (мало осадков в июле и в первых двух декадах августа, а также повышенная температура воздуха).

Эколого-ценотическая характеристика исследуемых биогеоценозов

Сосняк лишайниково-вейниковый. Возраст ценоза около 75-95 лет. Состав древостоя 9С1Б. Сомкнутость крон 0,4. В подросте - Pinus sylvestris L. Подлесок не выражен. В травяно-кустарничковом ярусе, проективное покрытие которого 20%, преобладают Calamagrostis epigeios (L.) Roth и С. arundinacea (L.) Roth. В лишайниковом покрове -виды рода Cladonia. В моховом покрове - Dicranum sp., Polytrichum sp. Почва дерново-подзолистая, супесчаная.

Сосняк брусничный. Возраст ценоза около 75-95 лет. Состав древостоя ЮС. Сомкнутость крон 0,6. В подросте - Pinus sylvestris. Выражен подлесок из Sorbus aucuparia L. В травяно-кустарничковом ярусе, проективное покрытие которого около 50%, преобладают Vaccinium vitis-idaea L. и V. myrtillus L. В моховом покрове - виды родов Dicranum, Polytrichum, Pleurozium, Hylocomium. Почва дерновоподзолистая, супесчаная.

Сосняк сфагновый. Возраст ценоза 75-85 лет. Состав древостоя 10С+Б. Сомкнутость крон 0,4. Подрост из Pinus sylvestris и Betula pubescens Ehrh. Подлесок не выражен. В кустарниковом ярусе -Chamaedaphne calyculata (L.) Moench и Ledum palustre L. В травяно-кустарничковом ярусе -Vaccinium myrtillus L., Eriophorum vaginatum L., и Oxycoccus palustris Pers. Моховой покров сплошной, состоит из сфагновых мхов. Почва торфянистая, мощностью более 120 см.

Сосняк чернично-сфагновый. Возраст ценоза 95105 лет. Состав древостоя ЮС. Сомкнутость крон 0,4. Подрост из Pinus sylvestris и Betula pubescens. Подлесок не выражен. В кустарниковом ярусе - Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre. В травянокустарничковом ярусе, проективное покрытие которого около 20%, преобладают Vaccinium vitis-idaea L. и Oxycoccus palustris, встречаются различные виды осок. Моховой покров сплошной, образован сфагновыми мхами. Почва торфянистая, мощностью более 120 см.

В сосновых лесах, по периодам исследований, выявлялось от 12 (сосняки: сфагновый и черничносфагновый) до 33 (сосняк брусничный) видов высших сосудистых растений. Со временем (1«->П«->Ш) их видовой состав был относительно стабильным у = 69-96), видовой состав древостоя не изменялся. Изменения коснулись лишь видового состава растений травяно-кустарничкового яруса и обилия мхов. В сосняках: лишайниково-вейниковом и брусничном со II периода на 20% увеличилось обилие зеленых мхов. В олиготрофных сообществах продолжается интенсивное нарастание сфагновых мхов. В сосняке чернично-сфагновом во II период отмечено усиление болотообразовательного процесса: застаивание воды, увеличение обилия сфагновых мхов, снижение проективного покрытия травяно-кустарничкового яруса с 50% в I период до 20% во II и III.

Результаты и их обсуждение

В сосновых лесах за все время исследований (1975-1977, 1994-1996, 2010-2012 гг.) выявлено 169 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных микоризообразующих грибов, относящихся к 20 родам и 8 семействам (табл. 1).

Таблица 1

Таксономический состав агарикоидных микоризообразующих грибов исследуемых сосновых лесов за все время наблюдений (1975-1977,1994-1996,2010-2012 гг.)

|

Семейство (число родов/ число видов) |

Род (общее число видов) |

В том числе, видов |

|||

|

5 |

в и |

и |

|||

|

Amanitaceae (1/10) |

Amanita (10) |

7 |

6 |

2 |

2 |

|

Boletaceae (6/19) |

Boletus (2), Chalciporus (1), Gyroporus (1), Leccinum (6), Suillus (8), Xerocomus (1) |

15 |

9 |

5 |

3 |

|

Cortinariaceae (4/90) |

Cortinarius (72), Hebeloma (J),Inocybe (10), Rozites (1) |

61 |

48 |

33 |

26 |

|

Entolomataceae (1/1) |

Clitopilus (1) |

1 |

1 |

— |

— |

|

Gomphidiaceae (1/1) |

Chroogomphus (1) |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Paxillaceae (1/1) |

Paxillus (1) |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Russulaceae (2/34) |

Lactarius (10), Russula (24) |

24 |

25 |

10 |

9 |

|

Tricholomataceae (4/13) |

Collybia (10), Laccaria (3), Lepista (1), Tricholoma (7) |

7 |

10 |

2 |

3 |

|

8 |

20 (169) |

117 |

101 |

54 |

45 |

Примечание: СЛ - сосняк лишайниково-вейниковый; СБР - сосняк брусничный; ССФ - сосняк сфагновый; СЧС - сосняк чернично-сфагновый

Эктомикоризные грибы являются преобладающей группой в изучаемых ценозах. к которой принадлежит 55.6% общего числа выявленных видов. В основном, это микоризообразователи сосны обыкновенной - Finns sylvestris, являющейся высокомикотрофной породой с широким набором грибов-симбионтов.

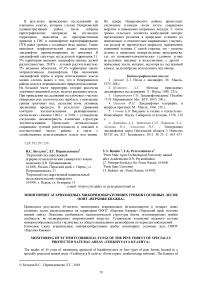

Наибольшее число выявленных за все время исследований видов относится к семействам: Cortinariaceae (47.5-61.4% от общего числа микоризообразователей в разных сосняках). Russulaceae (18.5-24.8%) и Boletaceae (6.7-12.9%). Указанные семейства содержат 81.2-88.8% всех выявленных видов грибов в разных ценозах. Меньшим числом видов представлены семейства Tricholomataceae (3.7-9.9%) и Amanitaceae (3.7-5.9%) (рис. 1).

СЛ СБР ССФ СЧС

Рис. 1. Соотношение ведущих семейств агарикоидных микоризообразующих грибов в исследуемых биогеоценозах за все время наблюдений (в процентах от общего числа видов за 1975-2012 гг. для каждого из ценозов): СЛ - сосняк лишайникововейниковый; СБР - сосняк брусничный; ССФ -сосняк сфагновый; СЧС - сосняк черничносфагновый; 1 - Cortinariaceae; 2 - Russulaceae; 3 - Boletaceae; 4 - Tricholomataceae; 5 - остальные семейства

Russulaceae, Boletaceae и Tricholomataceae. В I период ведущим было семейство Cortinariaceae (40.4% от общего числа видов за период), доля семейства Russulaceae составила 28.3%. Boletaceae - 13.1%. Со временем доля семейства Cortinariaceae увеличивается (44.2% во II период и 56.0% - в III). остальных - сокращается (семейство Russulaceae - 27,9—>17,2%, Boletaceae - 12.8^11.2%).

В спектре ведущих выявлены роды: Cortinarius (42.6% от всех видов микоризообразователей в сосновых лесах). Russula (14.2%). Lactarius (5.9%). Amanita (5.9%). Inocybe (5.9%) и Suillus (4.7%). Указанные роды представлены 134 видами и составляют 79.2% от всех обнаруженных видов. В каждом из сосняков по числу видов преобладает род Cortinarius (40.6-53.6%). Установленный спектр ведущих семейств и родов согласуется с данными, имеющимися для всей лесной зоны Голарктики. в том числе, с данными по сосновым лесам таёжной зоны [3. 8. 15. 18].

В каждый период исследований преобладали виды родов Cortinarius, Russula, Lactarius, Amanita. Наибольшее число видов в каждый период относится к роду Cortinarius. доля его в составе микобиоты со временем увеличивается (27,3—>32,6—>48,5%).Отметим, что в III период, в сравнении с предыдущими, выявлено в два раза больше видов грибов, относящихся к роду Cortinarius.

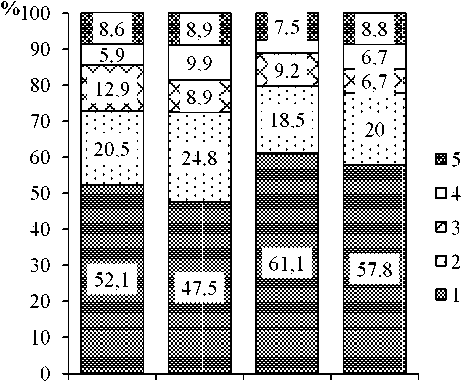

По годам наблюдений выявлялось 9-67% от общего числа видов эктомикоризных грибов для каждого сосняка. Наиболее разнообразными и богатыми в видовом отношении оказались ценозы с умеренным режимов влажности: сосняк брусничный (101 вид) и сосняк лишайниково-вейниковый (117 видов). Учитывая, что видовое разнообразие грибов оценивается лишь по наличию, либо отсутствию плодовых тел. а скрытое разнообразие не поддается учету, все виды, обнаруживаемые на учетной площади, были включены в общий список. Со временем прослеживается тенденция накопления общего выявленного разнообразия агарикоидных грибов в сосновых лесах, что подчеркивает несоответствие наблюдаемого и скрытого разнообразия биоты агарикоидных базидиомицетов (рис. 2).

В разные периоды наблюдений лидирующими по числу видов также были семейства Cortinariaceae,

Рис. 2. Изменение видового разнообразия агарикоидных микоризообразующих грибов по годам наблюдений в сумме для всех сосновых лесов

Наибольшее число видов грибов выявлялось только один раз - в какой-либо один сезон наблюдений (из 169, таких видов было 41, что составляет 24,2%). Меньше всего видов встречалось ежегодно и одновременно во всех сосняках. Постоянными для исследуемых биогеоценозов являются: Lactarius rufus (Scop.) Fr., L. helvus (Fr.) Fr., Suillus variegatus (Sw.) Kuntze, Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill., Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet и другие.

Отмечая общие тенденции в преобладании отдельных семейств и родов, как в целом, так и по периодам исследований, мы провели сравнение видового состава эктомикоризных грибов. В каждом из исследуемых ценозов произошло изменение числа видов по периодам наблюдений. Для сосняка чернично -сфагнового в III период отмечено снижение выявляемого числа видов, а для остальных — повышение. Наибольшее число видов микоризных грибов выявлено для сосняка лишайникововейникового (117 видов), а наименьшее — для сосняка чернично-сфагнового (45). В сосняке чернично-сфагновом изменение видового состава грибов связано с усилением болотообразовательного процесса, а в сосняке лишайниково-вейниковом, как наиболее ксерофитном ценозе, на изменение структуры микобиоты в большей степени влияют погодные условия текущего года. Так, при проведении корреляционного анализа установлено значимое влияние количества осадков в июне и июле на «плодоношение» агарикоидных грибов в августе. Для ценозов с умеренным режимом увлажнения (сосняки: лишайниково-вейниковый и брусничный), обильные осадки в июле способствуют увеличению числа видов грибов микоризообразователей за август-сентябрь (rs ~ 0,70; р < 0,05). Для заболоченных ценозов, при повышении количества осадков в июне прослеживается снижение числа видов микоризных грибов в августе (rs ~ -0,70; р < 0,05). Повышение средних месячных температур воздуха, в целом, оказывает слабое отрицательное влияние на микобиоту исследуемых сосняков.

По периодам исследований также прослеживается изменение видового состава грибов (Э = 13-59). Во II период наиболее стабильным оказался видовой состав микоризообразователей сосняка сфагнового (Jj.n = 62). Для остальных же ценозов коэффициенты сходства Жаккара между I и II периодами составляли менее 50. В III период исследований произошла смена видового состава микоризных грибов во всех сосняках. В этот период наиболее стабильным был видовой состав микоризообразователей сосняка брусничного (^т-ш = 46). При сравнении видового разнообразия грибов исследуемых типов леса за всё время наблюдений, наибольшее сходство установлено между сосняками с близким режимом увлажнения: сфагновым и чернично-сфагновым у = 48), а также между сосняками: лишайникововейниковым и брусничным у = 46). Таким образом, со временем происходило существенное изменение видового состава микоризных грибов, хотя видовой состав высших сосудистых растений и другие характеристики биогеоценоза изменялись незначительно. Учитывая наличие мицелия в почве, это свидетельствует о том, что базидиомы в каждый период исследований формировались только у некоторой части микоризных грибов, причем их видовой состав отличался от видового состава, выявляемого в другие периоды.

Заключение

В результате долговременного мониторинга биоты агарикоидных грибов в сосновых лесах Пермского края, не подверженных антропогенной нагрузке, отмечено 169 видов и внутривидовых таксонов эктомикоризных грибов, относящихся к 20 родам и 8 семействам. Во всех ценозах наиболее разнообразными по числу видов, как в каждый период, так и за все время наблюдений являются семейства Cortinariaceae, Russulaceae и Boletaceae. Указанные семейства содержат 81,2-88,8% всех выявленных видов микоризообразователей в разных ценозах. Меньшим числом видов представлены семейства Tricholomataceae (3,7-9,9%) и Amanitaceae (3,7-5,9%).

В спектре ведущих выявлены роды: Cortinarius, Russula, Lactarius, Amanita, Inocybe и Suillus, которые представлены 134 видами и составляют 79,2% от всех обнаруженных видов микоризообразователей. Наибольшее число видов в каждый период относится к роду Cortinarius, доля его в составе микобиоты со временем увеличивается (27,3—>48,5%). По годам наблюдений выявлялось 9-67% от общего числа видов эктомикоризных грибов для каждого сосняка. Наиболее разнообразными и богатыми в видовом отношении оказались ценозы с умеренным режимов влажности (101-117 видов).

В сосновых лесах со временем прослеживается тенденция к накоплению общего выявленного разнообразия агарикоидных грибов, что подчеркивает несоответствие наблюдаемого и скрытого разнообразия биоты агарикоидных базидиомицетов. Наибольшее число видов грибов выявлялось только один раз - в какой-либо один сезон наблюдений (из 169, таких видов было 41, что составляет 24,2%). Меньше всего видов встречалось ежегодно и одновременно во всех сосняках. Постоянными видами для исследуемых биогеоценозов являются: Lactarius rufus, L. helvus, Suillus variegatus, Chroogomphus rutilus, Cortinarius semisanguineus и другие. На фоне некоторого изменения видового состава высших сосудистых растений по периодам наблюдений у = 69-96), биота микоризных грибов подверглась существенной трансформации у = 1359), что в значительной степени связано с изменением количества осадков в июле, предшествующему сбору агарикоидных грибов.

Список литературы Мониторинг агарикоидных микоризообразующих грибов сосновых лесов ООПТ "Верхняя Кважва"

- Коваленко А.Е. Экологический обзор грибов из порядков Polyporales s. str., Boletales, Agaricales s. str., Russulales в горных лесах Центральной части Северо-Западного Кавказа // Микология и фитопатология. 1980. Т. 14. Вып. 4. С. 300–314.

- Метеорологический ежемесячник. Уральское УГМС, Свердловск. 1975–1977, 1994–1996. Вып. 9.

- Нездойминого Э.Л. Определитель грибов России. Порядок Агариковые. Вып. 1. Семейство Паутинниковые. СПб.: Наука, 1996. 408 с.

- Переведенцева Л.Г. Микоризные грибы и микосимбиотрофизм растений в сосновых лесах Центрального Прикамья // Микориза и другие формы консортивных связей в природе. 1985. С. 59–66.

- Переведенцева Л.Г. Биота и экология агарикоидных базидиомицетов Пермской области: автореф. дис. д-ра. биол. наук. М., 1999. 48 с.

- Переведенцева Л.Г., Боталов В.С. Мониторинг видового состава агарикоидных базидиомицетов в некоторых типах сосновых лесов Пермского края (подзона южной тайги) // Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы 9-й Междунар. конф. (Минск, 19–24 октября 2015 г.). Минск, 2015. С. 163–166.

- Погода и климат [Электронный ресурс]. URL: http://www.pogodaiklimat.ru (дата обращения: 01.12.2012).

- Столярская М.В., Коваленко А.Е. Грибы Нижнесвирского заповедника. Вып. 1. Макромицеты: аннотированные списки видов. СПб.: БИН РАН, 1996. 59 с.

- Сукачев В.Н., Зонн Е.В. Методические указания к изучению типов леса. 2-е изд. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 144 с.

- Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 384 с.

- Шмидт В.М. Математические методы в ботанике. Л.: Наука, 1973. 263 с.

- Шубин В.И. Макромицеты лесных фитоценозов таежной зоны и их использование. Л.: Наука, 1990. 195 с.

- Arnolds, E. The changing macromycete flora in the Netherlands // Transactions of the British Mycological Society. 1988. V. 90. № 3. P. 391–406.

- Avis P.G., Gaswick W.C., Tonkovich G.S., Leacock P.R. Monitoring fungi in ecological restorations of coastal Indiana, U.S.A. // Restoration Ecology. 2017. Vol. 25. № 1. P. 92–100.

- Funga Nordica / Edit. H. Knudsen & J. Vesterholt. Copenhagen: Nordsvamp. 2012. Vol. 1, 2.

- Gange A. C., Heegaard E., Boddy L., Andrew C., Kirk P., Halvorsen R., Kuyper T. W., Bässler C., Diez J., Heilman‐Clausen J., Høiland K., Büntgen U., Kauserud H. Trait-dependent distributional shifts in fruiting of common British fungi // Ecography. 2018. Vol. 41. I. 1. P. 51–61.

- Lagana A., Salerni E., Barluzzi С., Perini C. & De Dominicis V. Macrofungi as long-term indicators of forest health and management in central Italy // Cryptogamie Mycologie. 2002. Vol. 23. № 1. P. 39–50.

- Moser M. Die Rohrlinge und Blätterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales). Kleine Kryptogamenflora. Bd. 2b/2. Stuttgart, New York: Fischer, 1983. 533 S.

- Straatsma G., Ayer F., Egli S. Species richness, abundance, and phenology of fungal fruit bodies over 21 years in a Swiss forest plot // Mycological Research. 2001. Vol. 105. № 5. P. 515–523.