Мониторинг динамики численности жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Баргузинского хребта методом катены

Автор: Ананина Татьяна Львовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе использован катенный способ оценки неоднородности микроклиматических условий местообитаний жуже- лиц в градиенте Баргузинского хребта. Рассматривается конструкт катены и структурно-функциональная организация населения жужелиц.

Катена, позиция, жужелицы, экологический фактор, баргузинский хребет

Короткий адрес: https://sciup.org/148180285

IDR: 148180285 | УДК: 577.4+595.762

Текст научной статьи Мониторинг динамики численности жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Баргузинского хребта методом катены

Важнейшей составной частью изучения биоразнообразия является слежение за численностью отдельных видов и организацией таксономических групп. Семейство Carаbidae как объект экологического мониторинга составляет значительную долю в общем разнообразии энтомо-фауны [13, 1, 4, 8] и является исключительно удобной группой для исследования этих вопросов. Типовые сочетания видов жужелиц с учетом числа особей соответствуют определенным функциональным состояниям экосистемы и используются в качестве элементарных единиц слежения за состоянием среды.

Систематическое изучение структурнофункциональной организации населения жужелиц в долине р. Давше (центральная часть заповедника) относительно уровня высотных поясов растительности впервые начаты нами в 1988 г. и продолжаются до сегодняшнего времени [3]. Теперь же перед нами стояла задача выявления особенностей динамики численности жужелиц катенным методом, при котором оценка неоднородности проводится относительно геоморфологического профиля, проходящего от водораздела к депрессии рельефа [11].

Материал , методы исследований

Суть поставленного пред нами метода состоит в том, что выделенные для исследования биотопы закономерно сменяют друг друга и приурочены к определенным позициям катены. В условиях горных экосистем катена начинается на локальном водоразделе и заканчивается в понижении. Элювиальный биогеоценоз находится на вершине хребта (там располагаются продукты выветривания горных пород в месте своего первоначального образования), средняя транзитная часть (по которой осуществляется снос разрушенных горных пород) располагается на склоне и нижняя аллювиальная часть (где происходит накопление обломочного материала) – у его подножия. Набор позиций и порядок следования на катене неизменен в любом равнинном регионе и в горах [10]. Пять границ делят катену на отрезки, отличающиеся по геохимическому и экологическому фону:

первая граница – геоморфологический уровень, где водораздел переходит в склон, обусловливая перемещение поступившей из атмосферы воды вниз;

вторая граница – проходит в том месте, где грунтовые воды «дотягиваются снизу до почвенного профиля в виде капиллярной влаги;

третья граница – грунтовые воды поднимаются вверх в форме гравитационной влаги и достигают поверхности почвы, гарантируя высокую влажность и насыщение почвы легкорастворимыми солями;

четвертая граница – возникает на пределе влияния ежегодных паводковых вод;

пятую границу представляет собой урез воды озера или реки. Любая граница на катене извилиста. Ширина границы диктуется годичными и сезонными флуктуациями климата, почвенного и гидрологического режимов и всегда уже протяженности любой позиции [10]. Элювиальная позиция (EL) находится между первой и второй границами, транзитная позиция (TR) – между второй и третьей границей, аккумулятивная позиция (AC) – между третьей и четвертой катен-ными границами.

Учеты осуществлялись методом почвенных ловушек, позволяющим получить данные об уловистости или динамической плотности. Для изучения условий обитания жужелиц в течение всего вегетационного периода на всех площадках работали недельные термографы, осадкос-борники, почвенные термометры Савинова, проводилась оценка влажности почвы. Зарегистрировано 8565 температурных показателей воздуха, взято 120 проб атмосферных осадков и 296 навесок для определения влажности почвы, выполнены 164 наблюдения за глубинными температурами почвы. За время исследований в составе карабидофауны Баргузинского хребта зафиксировано 135 видов жужелиц, отловлено 85 тысяч особей. Помимо обычных показателей: средней температуры приземного слоя воздуха, минимальной температуры на почве (май- сентябрь), температуры горизонтов почвы (Н=5, 10, 15, 20 см), количества осадков за вегетативный период (июнь-август) был использован расчетный гидротермический коэффициент Селянинова [14].

Результаты и обсуждение

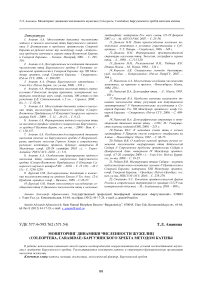

Качеством, отличающим катену от трансекта, служит структурный стандарт – неизменный набор позиций в любом регионе [10]. Определенной позиции соответствует растительность и животное население, отличающееся от всех прочих (рис.1).

На элювиальной позиции (EL) между первой и второй границей (гольцово-альпийский пояс) разместились тундра черничная, тундра лишайниковая (1277 – 1700 м над ур.м.). На транзитной позиции в пределах второй и третьей границы (TR-1) – парковый березняк в подгольцовосубальпийском поясе, пихтарник черничный, кедровый стланик (1400 – 721 м над ур.м.) в верхней части горно-лесного пояса. Далее, вниз по склону между третьей и четвертой границей на транзитной позиции (TR-2) – осинник бада- новый, кедровник бадановый, сосняк брусничный (720 – 535 м над ур.м.), занимающие нижнюю часть горно-лесного пояса. В зоне прибрежных низменностей (особенность западного макросклона Баргузинского хребта) между четвертой и пятой границами выявлены аккумулятивные биоценозы (AC) – ельник осоковый, разнотравно-злаковый луг, лиственничник голубичный, (517 м над ур.м.) (рис.1).

Структурно - функциональная организация населения жужелиц . Из общего количества жужелиц почти половина видового состава (63 вида) зафиксирована в аккумулятивной части катены. На транзитной позиции TR2 видовое обилие значительно беднее: в кедровнике бадано-вом и осиннике бадановом – по 13 видов, в сосняке брусничном – 16. В верхней транзитной части TR1 видовой состав жужелиц несколько богаче, в кедровом стланике – 14, пихтарнике черничном – 19, парковом березняке – 23. И, наконец, в элювиальном отрезке в тундре лишайниковой встречен 21 вид, а в тундре черничной – 23 вида.

Рис. 1. Структурная схема катены Баргузинского хребта (по: Мордкович, 2005, с дополнениями).

Обозначения: РЛ – Разнотравно-злаковый луг; ЛГ – лиственничник голубичный; ЕО – ельник осоковый; СБ – сосняк брусничный; КБ – кедровник бадановый; ОБ – осинник бадановый; КС – кедровый стланик разнотравный; ПЧ – пихтарник черничный; ПБ – парковый березняк разнотравный; ТЧ – тундра черничная; ТЛ – тундра лишайниковая.

Позиция катены: EL – элювиальная, TR1, TR2 – транзитные, AC – аккумулятивная.

В отличие от видового состава плотности населения жужелиц в отделах катены оказались иными. Наиболее богатой выглядела транзитная часть – в TR2 встречается 37,1% от общего количества жуков, а в TR1 – 26,9%. В аккумуля- тивной части обитает 20,3%, а в элювиальной – 13,7%.

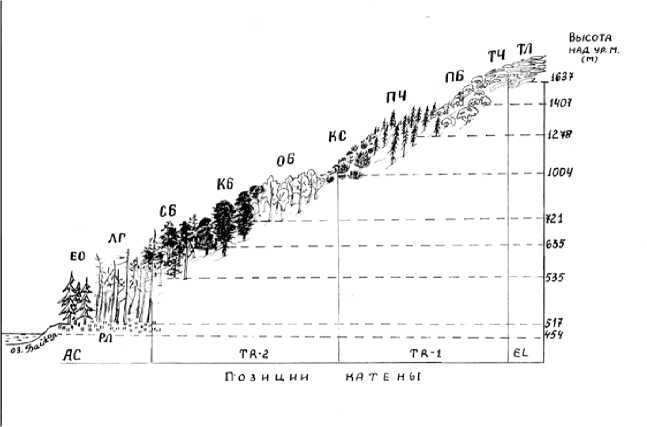

В порядке субординации доминируют по численности: Pterostichus montanus Motsch., 1844, (26,6% от общего количества отловленных экземпляров), Carabus odoratus Shil., 2000,

(17,3%), Pterostichus dilutipes Motsch., 1844, (16,7%), Calathus micropterus Duft., 1812 (6,2%). Далее в порядке убывания следуют Carabus loschnicovi F.-W., 1823 (5,1%), Carabus henningi F.-W., 1817, (4,4%), Pterostichus eximius Mor., 1862 (4,1%), Pterostichus adstrictus Eschs., 1823 (3,1%), Pterostichus orientalis Motsch ., 1844 (2,5%), Amara brunnea Gyll., 1810 (2,3%), Amara quenseli Schoenh. , 1806 (2,1%), Curtonotus hyper-boreus Dej., 1831 (1,9%), остальные фоновые виды (7,7%).

Распределение видов по отделам катены различается. Так, Carabus henningi отмечается только на разнотравном лугу аккумулятивной части катены. Pterostichus orientalis встречается лишь в сосняке брусничном и осиннике бадано-вом в нижнем отделе транзитной части катены. Pterostichus eximius и Pterostichus adstrictus распространены в аккумулятивной и транзитных отделах (от побережья до подгольцового пояса). Для Amara brunnea и Curtonotus hyperboreus оптимальным местообитанием выступает парковый березняк в верхней части транзитной позиции катены, а для Amara quenseli – эллювиаль-ная позиция катены (рис. 1, 2).

^=^= Pterostichus montanus О ■ Qirabus odoratus

....^,... Pterostichus dilutipes ■ A • C^lathusmicropterus

■—•—■ Pterostichus eximius —Э-- Pterostichus adstrictus

••••■"••• Amara brunnea —и— Amara quenseli x Cbrabus loschnicovi

Рис. 2. Избирательное отношение доминантных и субдоминантных видов жужелиц к катенному градиенту экологических условий: (AC) – аккумулятивная, (TR1, TR2) – транзитная (верхняя и нижняя), (EL) – элювиаль- ная позиции.

Каждый организм существует в пределах действия определенных значений экологических факторов [12]. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что особенности рельефа, высота над уровнем моря и удаленность от Байкала весьма существенно влияют на метеоусловия в конкретных позициях катены. В разных отделах катены один и тот же экологический фактор действует неодинаково.

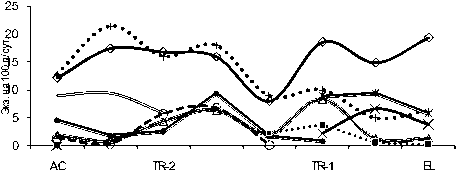

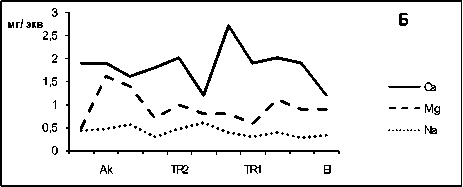

Геохимический фактор. Количество жидких осадков на всем протяжении теплого периода превышает возможную их испаряемость, вследствие чего в почвах Баргузинского хребта господствует промывной водный режим (Мартынов, 1965). Вдоль катены, вместе с водой отлагаясь в почвах, перераспределяются растворенные в воде химические вещества. Маршрут химических элементов: катионов кальция, натрия, магния, анионов хлора, сульфата и гидрокарбоната проходит сверху вниз по долинам, распадкам от вершины хребта до его подножия (рис. 3).

Рис. 3. Распределение химических элементов на катене Баргузинского хребта в долине р. Давше по результатам химических анализов водной вытяжки почвенных проб (А– анионы; Б– катионы).

Геохимический градиент на катене складывается следующим образом: на элювиальных позициях химические вещества поступают с атмосферными осадками, а затем выносятся вниз с водой. В результате на верхней позиции катены Баргузинского хребта находится наименьшее количество легкорастворимых солей анионов CL-, HCO32- и катионов Ca2+, Na+. По транзитной позиции TR химические элементы перемещаются с наибольшей скоростью. В почвах позиции TR1 содержится меньше Mg2+, SO42-, но больше CL , HCO32-, Ca2+, Na+. Далее, на TR2 содержание всех катионов и анионов, кроме CL , растет. На аккумулятивной позиции происходит накап- ливание химических элементов: HCO32-, Mg2+, SО42-Ca2+, Na+ (рис. 3).

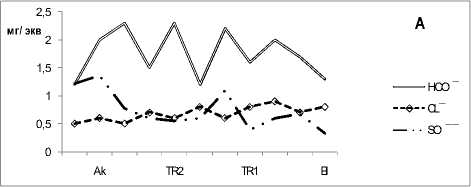

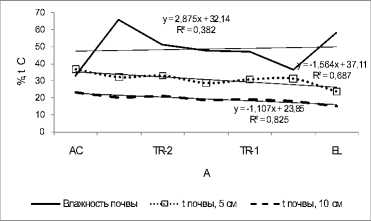

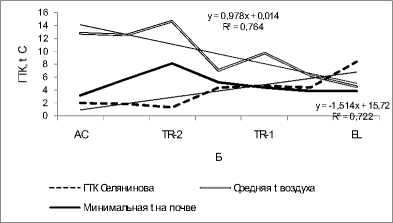

Абиотические факторы . Динамика влажности почвы, температура почвенных горизонтов (Н=5 см), минимальная температура на почве, которая синхронна средним температурам толщи воздуха [2], гидротермический коэффициент Селянинова вдоль катены меняются континуально (непрерывно). Климатические особенности катенных выделов Баргузинского хребта представлены на основе работ (Ладохин, Цур-кан, 1948; Ладейщиков, 1976; Галазий, Молож-ников, 1982) и собственных исследований автора (рис. 4).

Рис.4. Распределение глубинных температур почвы (5 см, 10 см), влажности почвы (А), минимальных температур на почве, средней температуры воздуха, гидротермического коэффициента Селянинова (Б) (среднедекадные данные за вегетативный период, май-сентябрь) на катене Баргузинского хребта

Влажность почвы наиболее высока в элювиальном и аккумулятивном отделах. В элювиальном отделе высокие значения влажности почвы (55%) достигаются за счет значительной нормы атмосферных осадков (4, А). В аккумулятивном отделе, в частности в ельнике осоковом, влажность почвы наибольшая, достигает 63% за счет местных грунтовых и скатившихся с элювиальной и транзитных позиций почвенных вод (рис. 1, 4). Транзитные отделы помимо атмосферных осадков, грунтовых вод частично получают влагу, стекающую с элювиальных позиций, в результате чего они также достаточно увлажнены (167%). На влажность почвы на энтомологических пробных площадях, как мы заметили, влияет особенность их микроландшафтного расположения – экспозиция склона относительно сторон света, угол склона, микрорельеф. На позиции TR1 на высотах (1000-1400 м) за счет большей крутизны склонов и быстрого стекания воды влажность почвы меньше, чем на более пологой позиции TR2 (535 1000 м) (рис. 4 А).

Значения глубинных температур почвы синхронны средней температуре толщи воздуха – они уменьшаются с набором высоты. Так, максимальный прогрев верхних горизонтов почвы до 12,3 О С на глубине 5 см отмечается в сосняке брусничном в нижнем отделе транзитной части катены, минимальный -7,9 О С - в тундрах элювиального отдела. Максимальные температуры толщи воздуха зафиксированы на позиции TR2 в осиннике бадановом (+14,? О С) (связано с инверсией горных температур), а минимальные – (+4,5 О С) на перевале, в тундре черничной.

Отмечено, что температуры на почве не всегда коррелируют с температурами толщи воздуха. Помимо температурного режима, определяемого абсолютной высотой, особенностями микроландшафта, на температуру поверхности почвы оказывают сильное влияние характер биотопа – состав растительности, наличие и структура подстилки, освещенность биотопа. Наибольшие показатели температуры на поверхности почвы отмечены в осиннике бадановом (TR2) - 8,3ОС, минимальные – в лиственничнике голубичном, (АС) - 3,4ОС и тундре черничной 4,1 ОС.

Распределение значений ГТК на катене обратно средней температуре воздуха, минимальным температурам на почве. Наблюдается рост ГТК от нижнего отдела катены к верхнему.

Заключение

Катенный ряд Баргузинского хребта обусловливает широкий диапазон местообитаний, в которых видовой и численный состав сообществ жужелиц, априори детерминирован. Удельный вес действия экологических факторов неодинаков на разных позициях катены. С изменением абсолютной высоты, от аккумулятивного отдела к элювиальному трансформируется геохимический градиент, меняется климатический режим – увеличивается гумидность климата, снижается теплообеспеченность биотопов. Наиболее теплообеспеченными, оптимальными местообитаниями для жужелиц Баргузинского хребта являются биотопы позиции транзитного отдела TR2, наименее теплообеспеченными и менее оптимальными – биотопы элювиальной позиции. Группа доминантных эврибионтных видов жужелиц встречается на протяжении всей катены, а субдоминантные виды – в отдельных ее отделах. Наибольшая плотность населения жужелиц зафиксирована в нижней части транзитного отдела, а наименьшая – в элювиальном отделе катены.