Мониторинг исполнения административных регламентов как инструмент повышения эффективности деятельности органов власти

Автор: Данкова Жанна Юрьевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Государственная политика

Статья в выпуске: 7, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется необходимость использования технологии мониторинга регламентации административно-управленческих процессов органов власти. Автор показывает его влияние на достижение конечных результатов работы, обосновывает возможность и полезность применения мониторинга как инструмента повышения эффективности, описывает оптимальные варианты подобного рода деятельности. В статье предлагается модель организационно-технологического механизма повышения эффективности работы органов власти на основе внедрения мониторинга исполнения качества административных регламентов.

Эффективность государственного управления, качество функционирования органов власти, результативность органов власти, регламентация, административно-управленческие процессы, мониторинг процессов, оценка эффективности

Короткий адрес: https://sciup.org/170168489

IDR: 170168489

Текст научной статьи Мониторинг исполнения административных регламентов как инструмент повышения эффективности деятельности органов власти

Monetary Fund. April 2013. URL: GFSR/2013/01/pdf/ (accessed 22.06.2016).

Вопросы повышения эффективности функционирования органов власти, достижения высокой степени результативности их работы, а также раз- работки и внедрения действенных механизмов оценки их деятельности являются предметом рассмотрения среди представителей научного сообщества и специалистов-практиков уже достаточно длительное время.

Так, отправным моментом реализации административных преобразований, видимо, следует считать подписание президентом РФ указа «О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах»1, основной целевой установкой которой было создание оптимальной системы государственного управления, хотя некоторые исследователи склонны полагать, что «административная реформа – самая трудная в истории современной России – идет непрерывно и постепенно с 1991 г., с момента прекращения советского общественного и государственного строя и преобразования социалистической плановой экономики в рыночную» [Ежов 2015].

Последующими значимыми программными документами, определяющими ключевые направления совершенствования системы государственного управления, стали: Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг на 2011–2013 годы и указ президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»2. В них среди основополагающих положений, способных обеспечить качественное улучшение системы государственного управления, провозглашаются такие направления, как снижение избыточного государственного регулирования; повышение качества государственных услуг; повышение эффективности органов власти; повышение информационной открытости.

Параллельно и в дополнение к обозначенным направлениям разрабатываются и реализуются:

-

1) комплексная оценка эффективности деятельности органов государственной власти3;

-

2) системы оценки функционирования как органов власти в целом, так и деятельности отдельных руководящих кадров со стороны населения4;

-

3) разнообразные комплексы показателей эффективности: а) на основе достижения целей стратегий социально-экономического развития [Каплан, Нортон 20 10; Петрова 2014; Петрова, Калинина, Шевандрин 2014]; б) с ори-

ентацией на решение антикоррупционных задач [Андрианов 2011]; в) с установкой на теорию управления по результатам [Кайль, Епинина, 2013; Брюйн 2005]; г) для качественного улучшения состава госслужащих [Воронина 2010] и т.п.

Однако, несмотря на проделанный достаточно большой объем работы, следует признать, что до настоящего времени обозначенные вопросы продолжают входить в реестр актуальнейших задач и требуют качественного обоснованного разрешения.

Подобная ситуация сопряжена с существенным расширением и усложнением круга задач, которые в условиях глобализации и цикличных кризисных явлений должно решать государство [Мартыненко 2012].

Кроме того, использование при организации и планировании мероприятий по повышению эффективности преимущественно процессного подхода представляется явно недостаточным. Очевидно, что для получения качественного результата следует опираться на принципы проектного управления, позволяющие четко фиксировать промежуточные и конечные целевые достижения, рационально использовать ресурсы и активно применять аналитические технологии для обоснования принимаемых управленческих решений.

Процесс повышения эффективности функционирования органов власти характеризуется комплексностью и вариативностью решаемых целей и задач, содержания, а также применяемых механизмов. Достижение поставленных целевых ориентиров зависит от многих факторов и условий, одним из которых на наш взгляд, является серьезный анализ и оценка внутренних организационнотехнологических процессов органов власти, в частности регламентация профессиональной деятельности служащих и качество исполнения ими своих функциональных обязанностей.

Решение данной проблемы, полагаем, сопряжено с внедрением адаптированных технологий мониторинга исполнения административных регламентов, которые подразумевают регулярную диагностику важнейших показателей деятельности государственных служащих в соответствии с утвержденной нормативной документацией. При этом, полагаем, необходимо обозначить функциональную разницу и взаимосвязь между мониторингом и оценкой.

Если мониторинг подразумевает регулярное измерение и учет важнейших показателей осуществления деятельности в соответствии с согласованным графиком, ресурсами, инфраструктурой и ожидаемыми результатами, то оценка – это всесторонний анализ соответствия деятельности (хода ее реализации, достигнутых результатов, эффективности) поставленным целям.

Если мониторинг фиксирует разницу между планируемыми и фактическими показателями, выявляя проблему, то оценка может выявить причины появления данной проблемы в ходе реализации запланированных мероприятий.

В любом случае и мониторинг, и оценка позволяют получить ответы на ряд вопросов, а именно: насколько верно ли выполняются административные процедуры? Является осуществляемая деятельность правильной? Какова удовлетворенность получателей услуг? Соблюдаются ли установленные сроки исполнения административных процедур? Каковы причины появления тех или иных проблем, возникающих в процессе реализации государственных функций и/или предоставления государственных услуг? и т.д.

Таким образом, мониторинг качества исполнения административных регламентов в органах власти представляет собой периодический процесс сбора информации, отражающей эффективность осуществления административных действий и процедур ответственными лицами в процессе реализации государственных функций и/или предоставления государственных услуг. Задача такого мониторинга состоит в отслеживании изменений, которые происходят с течением времени в ресурсах, процессе и конечных результатах.

Организация и осуществление такого рода деятельности требует разработки единой формализованной методологии сбора информации, отражающей показатели функционирования органов власти и подведомственных им учреждений. Полученная информация может использоваться при принятии управленческих решений, оценке эффективности реализуемых программ и оптимизации административно-управленческих процессов органов власти.

Полезность мониторинга и оценки для повышения эффективности административно-управленческих процессов очевидна и многократно подтверждена как зарубежным опытом, так опытом работы в нашей стране. Практическая апробация технологий мониторинга и оценки в конкретном регионе показала, что последние являются одной из составных частей стандартного набора инструментов, обеспечивающих повышение и эффективности, и результативности государственного управления [Данкова 2013].

Вместе с тем в настоящий момент наблюдается недостаточно активный переход от существующих теоретико-нормативных разработок в плоскость их практического применения, т.е. осуществления полного цикла управленческих действий, состоящего из определения корректных и измеримых требуемых результатов, разработки и реализации действий для их достижения, замера фактических результатов и принятия тех или иных управленческих решений, реально повышающих эффект от проделанной работы.

Алгоритм мониторинга административно-управленческих процессов, как правило, сводится к последовательной реализации следующих этапов: это формулировка целей и задач мониторинга; определение состава необходимой информации; организация проведения мониторинга; составление плана и программы мониторинговых мероприятий; определение ключевых показателей и индикаторов; анализ и интерпретация данных; подготовка итогового отчета с выводами и рекомендациями.

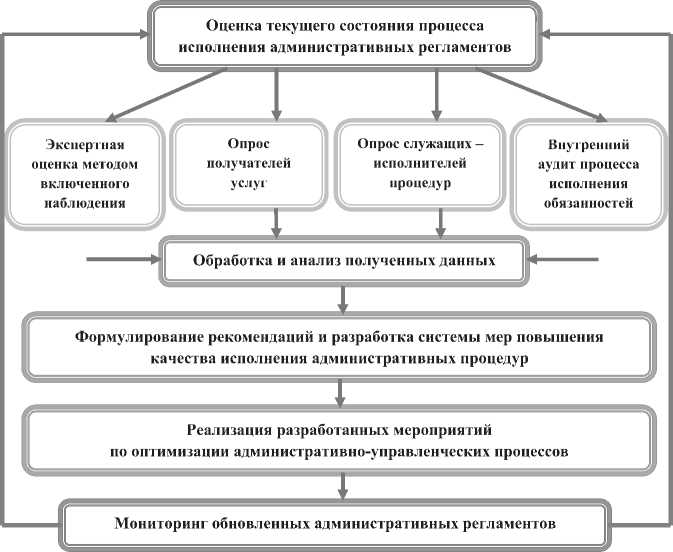

Принципиальное значение для получения качественного результата внедрения мониторинга является выбор методологических подходов к процессу его организации и проведения, а также разработка организационно-технологического механизма его реализации. Оптимальный, по нашему мнению, вариант представлен на рис. 1, хотя содержательный и организационный компонент может быть представлен в нескольких вариантах.

Первый предполагает осуществление мониторинга силами главным образом самих управленческих структур. Несомненным достоинством этой модели является максимальная управляемость, использование служебной информации.

Кроме того, данная модель сводит к минимуму абстрактное теоретизирование, подчиняет мониторинг прагматическим целям. Но рассматриваемая модель не лишена ряда недостатков. Прежде всего, они связаны с дефицитом квалифицированных специалистов в области социальной диагностики в органах государственной власти. Поэтому мониторинг осуществляется, как правило, на основе заимствованных и не всегда адаптированных к конкретным условиям методик.

Второй вариант связан с ангажированием независимых специалистов и экспертов. Он также имеет свои положительные и отрицательные стороны. К положительным чертам относится то, что мониторинг осуществляют квалифицированные специалисты. Это обеспечивает большую объективность и достоверность полученных данных, возможность их эмпирического и теоретического анализа, сопоставления с результатами других исследований и выявления на этой основе наиболее существенных взаимозависимостей и даже закономерностей.

Независимые исследователи более, чем специалисты, включенные в состав

Рисунок 1. Организационно-технологический механизм мониторинга органов власти и управления, свободны от субъективности. Однако их деятельность также содержит в себе ряд негативных моментов. Прежде всего, они связаны с трудностями получения исходной информации. Известная закрытость органов государственного управления проявляется в данном случае в нежелании их работников идти на сотрудничество с учеными, особенно с теми, которые связаны с оценкой деятельности представляемых ими управленческих структур. Неполная доступность и частичная закрытость информации о характере кадровых изменений обусловливают очевидную неполноту исходной базы мониторинга.

Третий вариант является комбинированным и, на наш взгляд, представляется наиболее оптимальным. Он реализуется при участии государственных структур, общественных объединений и внешних (независимых) исследователей. Полагаем, эта модель наиболее эффективна и перспективна, поскольку минимизирует издержки, присущие двум первым моделям, и усиливает их позитивные стороны.

Несомненными преимуществами данного варианта являются: соединение методологически обоснованного теоретического анализа с исследованием опыта практической деятельности; возможность сопоставлять данные, полученные исследователями в различных регионах; относительно высокая степень независимости осуществляющих диагностику структур, позволяющая интерпретировать полученные результаты не только под углом зрения практических задач и групповых интересов, но и с точки зрения социально-исторической перспективы; наличие всех видов ресурсного обеспечения; координация усилий ученых и управленцев-практиков.

Таким образом, повышение эффективности функционирования органов власти в значительной степени зависит от методологических, методических, тех- нологических и организационных решений, ориентированных на активное использование научно обоснованных мониторинговых процедур в отношении различных административно-управленческих процессов.

Список литературы Мониторинг исполнения административных регламентов как инструмент повышения эффективности деятельности органов власти

- Андрианов В. 2011. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: История и современность. 2-е изд. М.: Волтерс Клувер. 278 с

- Брюйн Х, де. 2005. Управление по результатам в государственном секторе. М.: Институт комплексных стратегических исследований. 192 с

- Воронина Л.И. 2010. Эффективность и результативность государственных и муниципальных служащих. Методы оценки. -Менеджмент в государственных структурах: альманах. С. 47-65

- Данкова Ж.Ю. 2013. Организация и проведение мониторинга исполнения административных регламентов и стандартов качества государственных услуг в исполнительных органах власти и государственных органах Белгородской области. Белгород: ГиК. 89 с

- Ежов Ю.А. 2015. Административная реформа в Российской Федерации. -Отрасли права. Аналитический портал. 25.05. Доступ: http://xn-7sbbaj7auwnffhk.xn-p1ai/article/6370 (проверено 09.04.2016)

- Кайль Я., Епинина В. Результативность как основной критерий оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. -Власть. - 2013. - № 9. - С. 59-63.

- Каплан Р.С., Нортон Д.П. 2010. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес. 304 с

- Мартыненко С.В. 2012. Инклюзивное развитие и глобализация. -Эксперт. № 1. С. 113-115

- Петрова Е.А., Калинина В.В., Шевандрин А.В. Стратегические цели развития региона и проблемы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5. - С. 31-47.

- Петрова Е.А., Калинина В.В., Шевандрин А.В. 2014. Совершенствование измерений и оценки результативности деятельности региональных органов власти: модельно-статистический подход // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3. Экономика. Экология. - № 5(28). - С. 17-25 DOI: 10.15688/jvolsu3.2014.5.2