Мониторинг эктомикоризных грибов сосняка чернично-сфагнового в южно-таежных лесах Пермского края

Автор: Боталов В.С., Переведенцева Л.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

В Пермском крае с 1975 г. проводится мониторинг агарикоидных базидиомицетов в разных типах леса подзоны южной тайги. Исследования ведутся стационарным методом (пробные площади размером 50x20 м) в 3 этапа: I - 1975-1977 гг., II - 1994-1996 гг., Ш - 2010-2012 гг. Несмотря на высокую влажность в сосняке чернично-сфагновом, микориза у Pinus sylvestris L. и Betula pubescens Ehrh. хорошо развита, микоризные окончания сложного строения. К настоящему времени в сосняке чернично-сфагновом обнаружено 80 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных базидиомицетов, 45 из которых (56.3 %) являются микоризообразователями, входящими в состав 7 семейств и 12 родов. Преобладают виды сем. Cortinariaceae и Russulaceae. Наибольшее число видов содержится в 4 родах: Cortinarius (21 вид), Lactarius (6), Hebeloma (4), Russula (3). Отмечено, что на фоне незначительных изменений видового состава сосудистых растений (коэффициенты Жаккара: JI-II = 83, JII-III = 82, JI-III = 75) и возрастания обводнения, произошла трансформация биоты микоризных грибов. Индексы общности, вычисленные по видовому составу грибов, колебались от 7 до 32. Микоризные грибы входят в состав доминантов по биомассе и числу базидиом. Изучена связь между разнообразием и продуктивностью микоризных грибов с основными климатическими факторами. Установлено отрицательное воздействие июньских осадков на плодоношение эктомикоризных грибов (rs = -0.70).

Эктомикоризные агарикоидные базидиомицеты, сосняк чернично-сфагновый, мониторинг, пермский край

Короткий адрес: https://sciup.org/147227006

IDR: 147227006 | УДК: 582.287.238

Текст научной статьи Мониторинг эктомикоризных грибов сосняка чернично-сфагнового в южно-таежных лесах Пермского края

стоянием [Шубин, 1990; Переведенцева, 1999; Straatsma, Ayer, Egli, 2001].

Изучение биоты агарикоидных грибов в сообществах, не подверженных антропогенному воздействию, необходимо для познания их функционирования. Данную задачу позволяют решить многолетние стационарные наблюдения, отражающие динамику изменения микобиоты в биогеоценозах, однако подобные работы немногочисленны [Straatsma, Ayer, Egli, 2001; Lagana et al, 2002; Gange et al., 2018 и др.], а для такого обширного региона, как Урал – отсутствуют, что особенно актуально на фоне усиления антропогенного воздействия на природную среду.

В связи с этим, целью нашей работы является мониторинг биоты агарикоидных микоризообразующих грибов сосняка чернично-сфагнового. Для достижения цели были определены следующие задачи: 1) выявление видового состава эктомикориз-ных грибов сосняка чернично-сфагнового; 2) установление изменений их таксономической структуры во времени; 3) определение видов-доминантов по числу и биомассе базидиом; 4) выявление зависимости «плодоношения» грибов от количества осадков и температуры воздуха, в рамках изучения микобиоты.

Объекты и методы исследований

Изучение биоты агарикоидных базидиомицетов на территории Пермского края стационарным методом было начато в 1975 г. и продолжается до настоящего времени. Исследования проводятся в подзоне южной тайги в 10 типах леса, в том числе, в сосняке чернично-сфагновом (Добрянский административный район, окрестности ООПТ «Верхняя Кважва»; 58°38´ с.ш., 56°38´ в.д.). Первый период исследований был проведен в 1975–1977 гг., второй – в 1994–1996 гг., третий – в 2010–2012 гг. [Переведенцева, 2004; Грибные…, 2014].

С пробных площадей размером 50 × 20 м в течение августа (три посещения с интервалом в 10 дней) собирались все базидиомы агарикоидных грибов. Для каждого вида учитывалось их число и воздушно-сухая биомасса, отбирались образцы для последующей идентификации. Дополнительно в сентябре учитывался видовой состав грибов (одно посещение) [Переведенцева, 1985, 1999; Переве-денцева, Боталов, 2015].

Принадлежность к эколого-трофическим группам устанавливалась по литературным данным и наблюдениям в природе. За основу взята шкала эколого-трофических групп А.Е. Коваленко (с дополнениями) [Коваленко, 1980; Столярская, Коваленко, 1996]. К доминантам отнесены виды, составляющие 5% или более от общего числа плодовых тел или их суммарной биомассы за август [Bochus, Babos, 1960]. Геоботанические описания во все периоды выполнены согласно В.Н. Сукачеву и Е.В. Зонну [1961]. Латинские названия растений приводятся по «Иллюстрированному определителю растений Пермского края» [2007].

Для оценки сходства биогеоценозов по видовому составу грибов и сосудистых растений использовался коэффициент Жаккара [Шмидт, 1973]:

J =---c---xlOO, a + b - c где J – коэффициент сходства, c – число общих видов в двух сравниваемых ценозах; a, b – число видов в каждом из биогеоценозов. Пределы значений коэффициента Жаккара от 0 до 100%. При этом нулевое значение свидетельствует об отсутствии общих видов, а равное 100 – о полном сходстве видового состава.

Пробы корней древесных растений на исследование микосимбиотрофности были взяты один раз, в конце июля – начале августа у 5–10 экземпляров каждого вида. Обнаруженные нами типы микориз описывали согласно схеме структурно-функциональной классификации микориз и микоризоподобных образований, предложенной И.А. Селивановым (1981).

Для оценки влияния погодных условий на изменение продуктивности и числа выявляемых видов агарикоидных грибов, в рамках изучения микобиоты, проводился корреляционный анализ с использованием метода ранговой корреляции Спирмена ( r s ). Значение коэффициента корреляции ( r s ) от 0.3 до 0.7 означает среднюю положительную корреляцию между признаками; r s ≥ 0.70 – сильную положительную; отрицательное значение r s соответствует обратной корреляции. Результат считался статистически значимым при р-уровне меньше 0.05 [Трухачева, 2012]. Математическая обработка осуществлялась при помощи программ Microsoft Office Excel 2013 и StatSoft Statistica 10.

Рассчитывались корреляции климатических показателей со следующими характеристиками ми-коризообразователей: число базидиом и их суммарная биомасса за август; число видов за август–сентябрь, биомасса и число базидиом видов-доминантов, выявленных за август. В качестве климатических показателей использованы данные метеостанции г. Добрянка [Метеорологический…, 1975–1977, 1994–1996; Погода…, 2012]: сумма положительных температур (°C) за май–август, средняя месячная температура воздуха за май– сентябрь, сумма осадков (мм) по месяцам с мая по сентябрь, сумма осадков за май–август, сумма осадков по декадам августа.

Сосняк чернично-сфагновый располагается на равнинном плато, представляет собой облесенное верховое болото, коренное сообщество, возраст которого 95–105 лет. Состав древостоя 10С. Сомкнутость крон 0.4. Подрост состоит из Pinus sylvestris L. и Betula pubescens Ehrh. Подлесок не выражен. В кустарничково-травяном ярусе, проективное покрытие которого около 20%, преобладают Vaccinium vitis-idaea L. и Oxycoccus palustris

Pers., встречаются Chamaedaphne calyculata (L.) Moench и Ledum palustre L., различные виды осок. Моховой покров сплошной, образован сфагновыми мхами ( Sphagnum girgensohnii Russ., S. magellani-cum Brid. и др.). Валежника мало. Почва торфянистая, мощностью более 120 см.

С 1975 г. по настоящее время наблюдалось интенсивное развитие сфагновых мхов, что привело к возрастанию обводнения субстрата. Число видов высших сосудистых растений варьировало от 14 до 17, но их видовой состав по периодам исследований практически не изменялся ( J I–II = 83, J II–III = 82, J I–III = 75). Проективное покрытие кустарничковотравяного яруса сократилось от 50 (I период исследований) до 20% (II и III периоды). Доминирующие в I период Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L. и V. uliginosum L. во II и в III периоды остались лишь у стволов деревьев. Произошел прирост сфагновых мхов, застаивание воды и развитие разных видов осок. В III период продолжалось интенсивное нарастание сфагновых мхов.

По данным метеостанции г. Добрянка [Метеорологический…, 1975–1977, 1994–1996; Погода…, 2012] за время исследований (1975–1977, 1994– 1996 и 2010–2012 гг.) средние месячные температуры воздуха и количество осадков в летние месяцы отличались от средних многолетних данных. Для 2010–2012 гг., по сравнению с предыдущими наблюдениями, были зафиксированы более высокие температуры воздуха в июле и августе (особенно в 2010 и 2012 гг.). Больше всего осадков выпало в июле 1975 и 2010 гг., а меньше всего – в 1994 и 1996 гг. В остальные годы количество осадков за июль было близко к средним многолетним данным. В августе объем осадков чаще всего был меньше нормы, за исключением 1976, 1994 и 2010 гг. Таким образом, самыми засушливыми оказались 1975 и 2010 гг., а наиболее холодным и дождливым – 1994 г.

Результаты и их обсуждение

Видовой состав эктомикоризных агарикоидных базидиомицетов сосняка чернично-сфагнового не отличается большим разнообразием; далее приведен его список. Названия и объем родов, семейств указываются согласно системе, принятой М. Мозером [Moser, 1983], с некоторыми изменениями [Переведенцева, 1999]. Для каждого вида приводятся русское и латинское название. В скобках указаны синонимы видов в соответствии с современной классификацией [MycoBank Databases]. Римскими цифрами обозначены месяцы вегетационного периода. Хозяйственная значимость: съед. – съедобный, несъед. – несъедобный, яд. – ядовитый. Арабскими цифрами обозначен период выявления вида: 1 – 1975–1977 гг., 2 – 1994–1996 гг., 3 – 2010–2012 гг.

Аннотированный список видов грибов

AGARICALES Clements – Агарикальные

Amanitaceae R. Heim ex Pousar – мухоморовые: Amanita fulva Pers. – поплавок желто-коричневый, VII–VIII, съед., (1, 3); A. porphyria Alb. & Schwein. – мухомор порфировый, VIII–IX, яд., (1).

Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar – паутинни-ковые: Cortinarius acutus (Pers.) Fr. – паутинник заостренный, под хвойными, VIII, несъед., (3); C. alboviolaceus (Pers.) Fr. – п. бело-фиолетовый, под лиственными, VII–VIII, съед., (1); C. armeniacus (Schaeff.) Fr. – п. абрикосовооранжевый, под хвойными и лиственными, VII– VIII, съед., (1); C. bataillei J. Favre – п. желто-огненноножковый, VIII–IX, несъед., (1, 2); C. brunneus (Pers.) Fr. – п. темно-бурый, под хвойными, VIII–IX, несъед., (1); C. candelaris Fr. – п. свечковидный, VIII, несъед., (2); C. cinnamomeoluteus P.D. Orton – п. коричневожелтый, под хвойными деревьями, VIII–IX, не-съед., (3); C. cinnamomeus (L.) Gray – п. темнокоричневый, VIII–IX, несъед., (3); C. collinitus (Sowerby) Gray – п. пачкающий, VIII–IX, съед., (1, 2); C. croceus (Schaeff.) Gray – п. шафрановый, VIII–IX, несъед., (1, 3); C. gentilis (Fr.) Fr. – п. благородный, под хвойными деревьями, VI–VIII, не-съед., (1); C. hemitrichus (Pers.) Fr. – п. полуопу-шенный, VII–VIII, несъед., (1, 3); C. huronensis Ammirati & A.H.Sm. – п. гуронский, VIII, несъед., (1, 2); C. jubarinus Fr. – п. сияющий, VIII, несъед., (3); C. leucopus (Bull.) Fr. – п. белоножковый, VIII, несъед., (3); C. malachius (Fr.) Fr. – п. малахитовый, VIII–IX, несъед., (1); C. semisanguineus (Fr.) Gillet – п. кроваво-красноватый, VIII–IX, несъед., (1, 2); C. sphagneti Singer – п. сфагновый, VIII–IX, несъед., (3); C. trivialis J.E. Lange – п. обыкновенный, под лиственными, VIII–IX, несъед., (1); C. tubarius Ammirati & A.H. Sm. – п. сфагновый, VIII–IX, несъед., (3); C. uliginosus Berk. – п. топяной, VIII–IX, несъед., (2); Hebeloma candidipes Bruchet – гебелома белоногая, VIII, несъед, (3); H. claviceps (Fr.) Quél. – г. булавовидноногая, VIII–IX, несъед., (1, 3); H. crustuliniforme (Bull.) Quél. – г. клейкая, ложный валуй, под xвойными и лиственными деревьями, VII–IX, несъед., (1, 2); H. longicaudum (Pers.) P. Kumm. – г. длиннонож-ковая, под хвойными и лиственными деревьями, VII–IX, несъед., (1); Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. (= Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.) – колпак кольчатый, под хвойными, VIII–IX, съед., (1).

Tricholomataceae R. Heim ex Pousar– трихоло-мовые, рядовковые: Collybia butyracea var. butyracea (Bull.) Fr. (= Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox) – коллибия масляная, VII–IX, съед., (1); Laccaria laccata (Scop.) Cooke – лакови-ца лаковая, VI–IX, съед., (2); L. proxima (Boud.) Pat. – л. рыжеватая, VIII, съед., (2).

BOLETALES J.-E. Gilbert – Болетальные

Boletaceae Chevall. – трубчатые, болетовые: Leccinum scabrum (Bull.) Gray – подберезовик обыкновенный, VI–IX, съед., (1, 2); Suillus flavidus (Fr.) Singer – масленок желтоватый, болотный, VIII, съед., (2); S. variegatus (Sw.) Kuntze – м. желто-бурый, VIII–IX, съед., (1, 2).

Gomphidiaceae Maire ex Jülich – мокруховые: Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. – хро-огомф пурпуровый, VI–IX, съед., (1, 2).

Paxillaceae Lotsy – паксилловые, свинушковые: Paxillus involutus (Batsch) Fr. – свинушка тонкая, под хвойными и лиственными, иногда на гнилой древесине, VIII–IX, яд., (1–3).

RUSSULALES Kreisel ex Kirk et al. – Руссу-лальные

Russulaceae Lotsy – сыроежковые: Lactarius flexuosus (Pers.) Gray (= L. zonarius (Bull.) Fr.) – млечник извилистый, серушка, под лиственными и хвойными деревьями, VII–VIII, съед., (1); L. helvus (Fr.) Fr. – м. серо-розовый, под хвойными деревьями, VIII–IX, несъед., (1); L. rufus (Scop.) Fr. – горькушка, под хвойными и лиственными деревьями, VII–IX, съед., (1–3); L. theiogalus (Bull.) Gray – м. серно-млечный, золотистый, VIII– IX, съед., (1); L. trivialis (Fr.) Fr. – м. обыкновенный, гладыш, под хвойными, VII–VIII, съед., (1); L. vietus (Fr.) Fr. – м. блеклый, под лиственными деревьями, VIII–IX, съед., (1); Russula decolorans (Fr.) Fr. – сыроежка сереющая, Mr, VII–VIII, съед., (1); R. emetica (Schaeff.) Pers. – с. жгучеедкая, VII–IX, несъед., (1, 2); R. paludosa Britzelm. – с. болотная, под хвойными деревьями, VII–VIII, съед., (1, 2).

Анализ таксономической структуры

Несмотря на высокую влажность в сосняке чернично-сфагновом, микориза у древесных растений развита хорошо. Микоризные окончания находятся в верхних слоях торфа, а также в слаборазложив-шихся сфагновых мхах. Характерной особенностью является то, что микоризные окончания сложного строения, имеют большую массу. Нередки гроздевидные, коралловидные окончания у Pinus sylvestris, а булавовидные встречаются реже [Переведенцева, 1999].

У сосны обыкновенной 55% микоризных окончаний имеют чехлы подтипа В1. Довольно много чехлов сложного строения F1, F3 (30%). Мицелиальные чехлы, образованные Cenococcum geophi-lum Fr., составляют 11%, то есть, в условиях сильного увлажнения большую роль в микоризообра-зовании играют другие виды грибов, в частности, агарикоидные базидиомицеты, например виды рода Lactarius . Следует отметить еще одну особенность в образовании мицелиальных чехлов у сосны обыкновенной в сосняке чернично-сфагновом. Только в переувлажненных местообитаниях у нее обнаружены чехлы подтипа J. У Betula pubescens в образовании микориз Cenococcum geophilum принимает меньшее участие, чем у сосны, так как выявлено около 10% чехлов подтипа G. Другие микоризные грибы образуют чехлы подтипа В1 (82%). Небольшая часть чехлов, имеющих сложное строение, относится к подтипу F3.

В сосняке чернично-сфагновом за все время исследований (1975–1977, 1994–1996, 2010–2012 гг.) выявлено 80 видов и внутривидовых таксонов ага-рикоидных грибов, из которых 45 являются мико-ризообразователями, относящимися к 12 родам и 7 семействам (таблица). В изучаемом биогеоценозе микоризообразователи являются преобладающей эколого-трофической группой, к которой относится 56.3% всех выявленных видов агарикоидных грибов. Большей частью, это симбионты сосны обыкновенной и березы пушистой [Шубин, 1990; Смит, Рид, 2012]. Преобладание в составе микобиоты микоризообразователей характерно для всей лесной зоны Голарктики [Нездойминого, 1996; Moser, 1983; Funga Nordica, 2012]. В III период наблюдений выявлено 8 видов грибов, новых для изучаемого ценоза, из которых Cortinarius leucopus впервые обмечен на территории Пермского края.

Таксономический состав эктомикоризных агарикоидных грибов сосняка чернично-сфагнового

|

Порядок |

Семейство (число родов/видов) |

Роды (с указанием числа видов и внутривидовых таксонов) |

|

Boletales |

Boletaceae (2/3) |

Leccinum (1), Suillus (2) |

|

Paxillaceae (1/1) |

Paxillus (1) |

|

|

Gomphidiaceae (1/1) |

Chroogomphus (1) |

|

|

Agaricales |

Tricholomataceae (2/3) |

Laccaria (2), Collybia (1) |

|

Amanitaceae (1/2) |

Amanita (2) |

|

|

Cortinariaceae (3/26) |

Cortinarius (21), Hebeloma (4), Rozites (1) |

|

|

Russulales |

Russulaceae (2/9) |

Russula (3), Lactarius (6) |

|

Всего |

7 семейств |

12 родов (45 видов) |

Наиболее крупным по числу видов микоризных грибов является порядок Agaricales (31 вид). Ведущими по числу видов оказались семейства:

Cortinariaceae (26 видов) и Russulaceae (9), к которым относится 77.8 % всех выявленных видов микоризообразователей. Наибольшим числом ви- дов представлены роды: Cortinarius (46.7% от всех видов микоризных грибов), Lactarius (13.4%), Hebeloma (9.0%) и Russula (6.7%). Преобладание в составе микобиоты представителей сем. Cortinariaceae, а также родов Cortinarius, Russula и Lactarius характерно для сосновых лесов Пермского края [Переведенцева, 1999, 2008; Переве-денцева, Боталов, 2015].

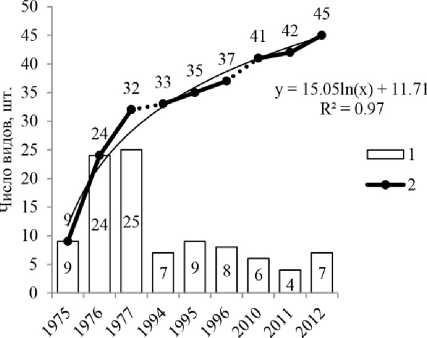

Наличие или отсутствие базидиом разных видов агарикоидных грибов зависит от различных факторов, поэтому в ходе ежегодных наблюдений выявляется только некоторая часть реально существующих в биогеоценозе видов [Переведенцева, 1999; Новожилов и др., 2016]. В связи с этим, все виды грибов, обнаруживаемые на учетной площади, включались в общий список. В результате отмечено увеличение общего выявленного разнообразия микоризообразователей по годам наблюдений, хотя ежегодно выявляемое число их видов со II периода сократилось (рис. 1). Установлено несоответствие наблюдаемого и скрытого разнообразия биоты эктомикоризных грибов.

Анализируя видовое разнообразие грибов по годам наблюдений, отметим, что минимальное число видов выявлено в засушливый 2011 г. (4 вида, или 8.9% от общего числа видов микоризных грибов), максимальное – в 1977 г. (25 видов, или 55.6%) и в 1976 г. (24 вида, или 53.3%).

Рис. 1 . Изменение видового разнообразия биоты эктомикоризных грибов по годам наблюдений:

1 – число видов за год наблюдений; 2 – накопление общего выявленного разнообразия (аппроксимация логарифмической функцией)

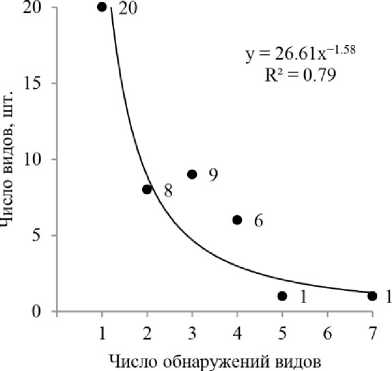

Новый для Пермского края, Cortinarius leucopus, обнаружен в 2010 г. Показательно, что за всё время наблюдений, 20 видов грибов (44.4% от общего числа микоризных грибов) были зафиксированы только один раз в какой-либо сезон (рис. 2).

Рис. 2. Выявление видов эктомикоризных грибов в сосняке чернично-сфагновом за все время исследований (аппроксимация степенной функцией)

Постоянными для сосняка чернично-сфагнового являются Lactarius rufus (1975–1977, 1995, 1996, 2011, 2012 гг.) и Suillus variegatus (1976, 1977, 1994–1996 гг.). Ежегодно встречающихся видов не было выявлено.

Сравнение видового состава микоризообразователей по периодам наблюдений

В сосняке чернично-сфагновом со временем происходили изменения в составе ведущих семейств грибов (рис. 3) . Отметим, что в каждый период лидирующее положение занимали виды сем. Cortinariaceae и Russulaceae. Другие семейства были представлены в различной степени. Так, в I период доли сем. Boletaceae и Tricholomataceae составляли 6.3 и 3.1% соответственно, во II период их было по 11.7% от числа видов за период. В 2010–2012 гг., на фоне усиления болотообразовательного процесса, представителей указанных семейств не выявлено. Остальные семейства в различные периоды составляли 11.7–14.2%.

Со временем выявлены изменения в спектре ведущих родов. В I и II периоды наибольшее число видов относилось к роду Cortinarius (37.5 и 35.4% от числа видов микоризных грибов за период). В I период в спектре ведущих еще были роды – Lactarius (18.8%), Hebeloma и Russula (по 9.4%), а во II период – Russula, Laccaria и Suillus (по 11.8%). В III период также преобладал род Cortinarius (64.4 %), на втором месте был род Hebeloma (14.3%). Роды Russula, Laccaria и Suillus в III период выпали из состава микобиоты. В каждый период наблюдений выявлялись эврибионт-ные виды: Paxillus involutus, Lactarius rufus , Suillus variegatus и некоторые другие, массово встречающиеся в разных типах сосновых лесов, как в пере-

Рис. 3 . Соотношение ведущих семейств эктоми-коризных грибов в сосняке чернично-сфагновом по периодам наблюдений (в процентах от числа видов микоризообразователей за период):

1 – Cortinariaceae , 2 – Russulaceae , 3 – Tricholo-mataceae , 4 – Boletaceae , 5 – остальные семейства

Проводя сравнение видового состава эктомико-ризных грибов по периодам наблюдений, установили, что с увеличением обводнения число видов микоризных грибов уменьшается. Так, в I период было выявлено 32 вида (71.1% от общего числа видов микоризообразователей). Во II – число видов сократилось до 17 (37.8%), а в III период – до 14 (31.1%). Но тем не менее, в каждый период наблюдений микоризообразователи составляли 52.5– 63.7% от всех видов, то есть доли их в составе микобиоты различных периодов колебались примерно на 11%, хотя видовой состав между периодами существенно различается ( J I–II = 32; J II–III = 7; J I–III = 15). Постепенное снижение числа выявляемых видов грибов, смена видового состава микоризообра-зователей, выпадение из состава микобиоты в III период представителей семейств Boletaceae и Tricholomataceae , а также изменение спектра ведущих родов, в значительной степени связаны с усилением болотообразовательного процесса.

Доминирующие виды грибов

Доминанты имеют наибольшие показатели количественной представленности в ценозе, поэтому данный признак рассматривают в качестве индикатора экосистемной роли различных видов грибов, а изменение их видового состава может свидетельствовать об устойчивости видов к факторам среды, о происходящих в биогеоценозе сукцессионных процессах [Переведенцева, 1999; Леонтьев, 2008; Bochus, Babos, 1960].

В изучаемом ценозе за все время исследований выявлено 10 видов микоризных грибов, доминирующих по числу базидиом (58.8% от общего количества доминантов по числу базидиом), и 13 видов – по биомассе базидиом (76.5% от общего числа доми-нантов по биомассе). Микоризные грибы преобладают не только по числу видов, но и по биомассе ба-зидиом, которая составляла 77.5% от биомассы ба-зидиом всех доминирующих видов грибов. Как по биомассе, так и по числу базидиом, в разные годы, доминировали: Cortinarius cinnamomeoluteus, C. croceus, C. tubarius, Russula emetica, R. paludosa, Lactarius rufus, L. helvus, Suillus variegatus и другие. Число видов-доминантов микоризообразова-телей по биомассе базидиом варьировало по периодам от 3 до 8, по числу базидиом – от 2 до 5.

Выявлено, что видовой состав доминантов-микоризообразователей по числу базидиом со временем изменяется ( J I–II = 20; J II–III = 0; J I–III = 29). Доминантами по биомассе базидиом, чаще всего, были одни и те же виды ( J I–II = 50; J II–III = 38; J I–III = 75).

«Плодоношение» эктомикоризных агарикоидных грибов

Микоризные грибы составляют 88.2% от общей биомассы базидиом и 27.3% – от общего числа бази-диом. Самым «урожайным» по биомассе базидиом был I период (15.0 кг/га), когда наблюдалось массовое развитие грибов с крупными плодовыми телами: Lactarius helvus, L. rufus, Russula emetica, R. paludosa , и другие. В остальные периоды происходит постепенное снижение продуктивности микоризных грибов из-за продолжающегося заболачивания ценоза. По числу базидиом максимальные «урожаи» были в I период (16080 шт./га), минимальные – во II период (76 шт./га). Самыми неблагоприятными для развития микоризных грибов оказались 2010 и 2011 гг., а самыми «урожайными» – 1976 и 1977 гг.

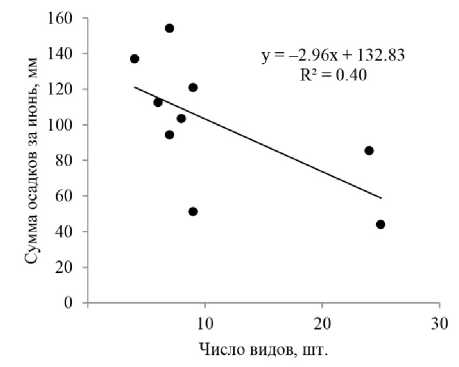

На плодоношение агарикоидных грибов оказывают влияние различные факторы. Чаще всего колебания обилия и разнообразия агарикоидных грибов объясняют погодными условиями вегетационного периода [Шубин, 1990; Музыка, Музыка, 2015; Иванов, 2016; Straatsma, Ayer, Egli, 2001; Büntgen et al., 2015; Tahvanainen et al., 2016]. В изучаемом биогеоценозе выявлено немного значимых корреляций характеристик микобиоты с погодными условиями текущего года. Так, с увеличением количества осадков в июне, сокращается число базидиом микоризных грибов в августе (rs = –0.70), а также число их видов за август–сентябрь (rs = –0.72) (рис. 4), что связано с аккумуляцией дождевой воды сфагновыми мхами [Wieder, Vitt, 2006]. Осадки во время учета числа и биомассы базидиом (август), в рамках нашего исследования, не влияют на продуктивность микоризообразова-телей данного ценоза. Повышение средней месячной температуры воздуха в июле способствует снижению «урожаев» микоризных грибов как по числу базидиом (rs = –0.45), так и по их биомассе (rs = –0.60). Для видов-доминантов выявлены закономерности, аналогичные общим характеристикам микобиоты.

Рис. 4 . Диаграмма рассеяния суммы осадков за июнь и числа видов микоризообразователей за август-сентябрь ( r s = –0.72; p = 0.028)

Многие микоризные грибы известны как съедобные и обычно имеют крупные базидиомы. В сосняке чернично-сфагновом 19 видов относятся к съедобным грибам. Ядовитыми грибами являются Amanita porphyria и Paxillus involutus , а 24 вида грибов относятся к несъедобным. Они имеют либо небольшие размеры плодовых тел, либо обладают неприятным вкусом и запахом, либо их пищевые свойства неизвестны [Переведенцева, 2008].

Заключение

В сосняке чернично-сфагновом за все время исследований выявлено 45 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных микоризообразующих грибов, относящихся к 12 родам и 7 семействам, что составляет 56.3% от всей выявленной биоты ага-рикоидных базидиомицетов. Лидирующими по числу видов микоризных грибов как за все время исследований, так и в каждый период, были сем. Cortinariaceae и Russulaceae . Наибольшее число видов грибов отмечено в родах: Cortinarius , Russula и Lactarius .

На фоне относительной стабильности видового состава высших сосудистых растений ( J I–II = 83; J II– III = 82; J I–III = 75) и усиления болотообразовательного процесса выявлена трансформация биоты ми-коризообразователей ( J I–II = 32; J II–III = 7; J I–III = 15), а также изменение структуры ведущих семейств и родов.

Микоризные грибы составляют 58.8% от числа видов-доминантов по числу базидиом и 76.5% – от числа видов-доминантов по биомассе базидиом. Число видов-доминантов микоризообразователей по биомассе базидиом варьировало по периодам от 3 до 8, по числу базидиом – от 2 до 5. Видовой состав доминантов по числу базидиом со временем изменяется (JI–II = 20; JII–III = 0; JI–III = 29). По биомассе базидиом доминантами, чаще всего, были одни и те же виды (JI–II = 50; JII–III = 38; JI–III = 75).

Зафиксировано снижение «урожаев» микоризо-образователей во II и III периоды наблюдений. Ежегодно выявляемое число видов и продуктивность микоризных грибов различается по годам наблюдений и зависит от изменения погодных условий текущего года. При увеличении количества осадков в июне установлено снижение «урожаев» микоризообразователей в августе, а также числа их видов в августе-сентябре ( r s ≈ –0.70; p < 0.05). Повышение средней месячной температуры воздуха в июле также ослабляет их «плодоношение». Среди микоризных грибов 19 видов являются съедобными, 24 вида несъедобны и 2 – ядовиты.

Список литературы Мониторинг эктомикоризных грибов сосняка чернично-сфагнового в южно-таежных лесах Пермского края

- Грибные сообщества лесных экосистем / ред. В.Г. Стороженко, А.В. Руоколайнен. М.; Петрозаводск, 2014. Т. 4. 145 с

- Иванов А.И. Плодоношение агарикомицетов (Agaricomycetes) в природных сообществах Пензенской области в связи с циклами солнечной активности и погодными условиями // Микология и фитопатология. 2016. Т. 50, вып. 4. С. 219-229

- Иллюстрированный определитель растений Пермского края / ред. С.А. Овеснов. Пермь: Кн. мир, 2007. 743 с

- Коваленко А.Е. Экологический обзор грибов из порядков Polyporales s. str., Boletales, Agaricales s. str., Russulales в горных лесах Центральной части Северо-Западного Кавказа // Микология и фитопатология. 1980. Т. 14, вып. 4. С. 300314

- Леонтьев Д.В. Флористический анализ в микологии. Харьков: ПП Ранок-НТ, 2008. 110 с

- Метеорологический ежемесячник. Уральское УГМС, Свердловск. 1975-1977, 1994-1996. Вып. 9

- Музыка В.А., Музыка С.М. Метеозависимость в развитии микоризных макромицетов и прогнозирование ежегодных урожаев съедобных грибов на примере Северного Присаянья // Вестник ИрГСХА. 2015. № 67. С. 72-78

- Нездойминого Э.Л. Определитель грибов России. Порядок Агариковые. Вып. 1. Семейство Пау-тинниковые. СПб.: Наука, 1996. 408 с

- Новожилов Ю.К. и др. Скрытое разнообразие грибов и грибообразных протистов в природных экосистемах: проблемы и перспективы // Биосфера. 2016. Т. 8, № 2. С. 202-215.

- Переведенцева Л.Г. Микоризные грибы и мико-симбиотрофизм растений в сосновых лесах Центрального Прикамья // Микориза и другие формы консортивных связей в природе. Пермь, 1985. С. 59-66

- Переведенцева Л.Г. Биота и экология агарикоидных базидиомицетов Пермской области: авто-реф. дис.... д-ра биол. наук. М., 1999. 48 с

- Переведенцева Л.Г. Агарикоидные микоризообра-зующие грибы Пермского Прикамья // Вестник Пермского университета. 2004. Вып. 2. Биология. С. 14-18

- Переведенцева Л.Г. Мониторинг видового состава агарикоидных микоризных грибов Пермского Прикамья // Высшие базидиальные грибы: индивидуумы, популяции, сообщества: материалы юбилейной конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.В. Горленко. М., 2008. С. 143-148

- Переведенцева Л.Г., Боталов В.С. Мониторинг видового состава агарикоидных базидиомице-тов в некоторых типах сосновых лесов Пермского края (подзона южной тайги) // Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы 9-й Междунар. конф. Минск, 2015. С. 163-166

- Погода и климат [Электронный ресурс]. URL: http://www.pogodaiklimat.ru (дата обращения: 01.12.2012)

- Селиванов И.А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в растительном покрове Советского Союза. М.: Наука, 1981. 231 с

- Смит С.Э., Рид Д.Дж. Микоризный симбиоз. М.: КМК, 2012. 776 с

- Столярская М.В., Коваленко А.Е. Грибы Нижнесвир-ского заповедника. Вып. 1. Макромицеты: аннотированные списки видов. СПб., 1996. 59 с

- Сукачев В.Н., Зонн Е.В. Методические указания к изучению типов. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 144 с

- Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 384 с

- Шмидт В.М. Математические методы в ботанике. Л.: Наука, 1973. 263 с

- Шубин В.И. Макромицеты лесных фитоценозов таежной зоны и их использование. Л.: Наука, 1990. 195 с

- Bochus G., Babos M. Coenology of terricolous macroscopic fungi of deciduous forests. Contributions to our knowledge of their behavior in Hungary // Botanische Jahrbucher fur Systematik, Pflan-zengeschichte und Pflanzengeographie. 1960. B. 80, № 1. P. 1-100

- Buntgen U. et al. Drought-induced changes in the phenology, productivity and diversity of Spanish fungi // Fungal Ecology. 2015. Vol. 16. P. 6-18

- Funga Nordica / Edit. H. Knudsen & J. Vesterholt. Copenhagen: Nordsvamp. 2012. Vol. 1, 2

- Gange A.C. et al. Trait-dependent distributional shifts in fruiting of common British fungi // Ecography. 2018. Vol. 41, I. 1. P. 51-61

- Lagana A. et al. Macrofungi as long-term indicators of forest health and management in central Italy // Cryptogamie Mycologie. 2002. Vol. 23, № 1. P. 39-50

- Moser M. Die Rohrlinge und Blatterpilze (Polypora-les, Boletales, Agaricales, Russulales). Kleine Kryptogamenflora. Bd. 2b/2. Stuttgart, New York: Fischer, 1983. 533 S

- MycoBank Database [Электронный ресурс]. URL: http//www.mycobank.org (дата обращения: 15.03.2018)

- Straatsma G., Ayer F., Egli S. Species richness, abundance, and phenology of fungal fruit bodies over 21 years in a Swiss forest plot // Mycological Research. 2001. Vol. 105, № 5. P. 515-523

- Tahvanainen, V. et al. Modelling the yields of marketed mushrooms in Picea abies stands in eastern Finland // Forest Ecology and Management. 2016. Vol. 362. P. 79-88

- Wieder R.K., Vitt D.H. Boreal Peatland Ecosystems. Berlin: Springer, 2006. 188 p