Мониторинг как инструмент оценки результатов реформирования образования в регионе

Автор: Головчин Максим Александрович, Соловьева Татьяна Сергеевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 4 (66), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена система мониторинга развития образования в регионе. Система может быть использована органами государственной власти и управления для оценки результативности проводимых в социально-экономической сфере реформ.

Образование, образовательная политика, реформы, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147111119

IDR: 147111119 | УДК: 332.143:373(470.12)

Текст научной статьи Мониторинг как инструмент оценки результатов реформирования образования в регионе

граммных документов1. Среди основных целей образовательной политики следует выделить:

-

1. Создание условий для получения всеми детьми конституционных прав на получение образования.

-

2. Разностороннее и своевременное развитие детей и молодёжи, их творческих способностей, развитие отечественных традиций в работе с одарёнными детьми и молодёжью.

-

3. Обеспечение организации учебного процесса с учётом современных достижений науки, обеспечение качества образования на основе развития её материальной базы, создание условий для развития качественного образования, подготовка высокообразованных людей, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности.

-

4. Развитие кадрового потенциала в сфере образования, совершенствование учительского корпуса, участие педагогических работников в научной деятельности.

-

5. Создание программ, реализующих информационные технологии в образовании и способствующих развитию открытого образования, доступности системы образования и учебных заведений для общественного контроля.

-

6. Воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта, противодействие негативным социальным процессам.

-

7. Нормативное финансирование образовательных учреждений, стимулирование негосударственных инвестиций в систему образования.

Для достижения данных целей на федеральном и региональном уровнях был проведён комплекс модернизационных мероприятий, таких как интеграция образования и науки и создание наукоградов, технопарков; переход высшего образования на двухуровневую (болонскую) систему подготовки кадров; введение единого государственного экзамена и новых образовательных стандартов в общеобразовательных школах, нормативного финансирования образования, новой системы оплаты труда педагогов, проведение оптимизации сети образовательных учреждений. В ходе реализации данных мероприятий были сформированы приоритеты, которые определяют развитие образования на настоящий момент. Цели и содержание основных образовательных реформ подробно представлены в таблице 1 .

В то же время анализ социологических данных позволяет сделать вывод о том, что среди педагогов и потребителей образовательных услуг нет полного одобрения проводимых государством в системе образования реформ. Так, реформирование образовательной системы позитивно воспринимает только треть учительского корпуса (27%). На первом месте в рейтинге одобрения проводимых реформ стоит интеграция образования и науки, на последнем - оптимизация сети образовательных учреждений ( табл. 2 ).

По данным Фонда «Общественное мнение», в успех образовательных реформ не верят 82% жителей России. Причины подобных негативных оценок лежат не только в общей неудовлетворённости респондентов качеством образования, но и в усилившейся дифференциации учебных заведений по качеству предоставляемых услуг [4].

Предпринятые в ходе реформ меры имеют точечный характер, не являются

Таблица 1. Содержание основных реформ в сфере образования Российской Федерации

|

Мероприятие |

Цели, содержание |

|

1. Оптимизация сети образовательных учреждений |

|

|

2. Введение нормативного финансирования образования |

- формирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования (на 1 ученика) |

|

3. Введение новой системы оплаты труда педагогов (НСОТ) |

- формирование фонда оплаты труда педагогов, исходя из базовой, специальной и стимулирующей частей |

|

4. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) |

- введение тестовой балльной системы оценки знаний выпускников школ |

|

5. Введение новых образовательных стандартов в общеобразовательных школах |

- создание условий развития личности учащегося через новую структуру образовательной программы, здоровьесберегающие технологии, открытую образовательную среду |

|

6. Интеграция образования и науки |

- создание интеграционных научно-образовательных структур, обеспечивающих раннюю подготовку научных кадров |

|

7. Переход высшего образования на двухуровневую систему подготовки кадров |

- переход высшего образования на программы подготовки бакалавров и магистров |

|

Источник: Вифлеемский А.Б. От народного образования к платному обучению. – М.: Народное образование, 2008. – С. 7-29. |

|

Таблица 2. Отношение педагогов к проводимым сегодня в образовании реформам (в % от числа опрошенных)

|

Реформа |

Положительное |

Скорее положительное |

Скорее отрицательное |

Отрицательное |

Затрудняюсь ответить |

|

Интеграция образования и науки |

9,1 |

37,1 |

10,9 |

7,6 |

35,3 |

|

Переход высшего образования на двухуровневую систему подготовки кадров |

2,5 |

26,4 |

25,1 |

14,7 |

31,3 |

|

Единый государственный экзамен |

6,9 |

32,2 |

26,9 |

26,4 |

7,6 |

|

Введение новых образовательных стандартов в общеобразовательных школах |

2,3 |

21,1 |

29,9 |

25,4 |

21,3 |

|

Введение нормативного финансирования образования |

1,5 |

14,2 |

32,2 |

30,5 |

21,6 |

|

Введение новой системы оплаты труда педагогов |

2,0 |

17,3 |

31,2 |

32,0 |

17,5 |

|

Оптимизация сети образовательных учреждений |

2,0 |

13,7 |

35,3 |

37,8 |

11,2 |

|

Источник: Опрос педагогов общеобразовательных учреждений Вологодской области. Опрос проведён в 2011 году среди преподавателей общеобразовательных школ г. Вологды, г. Череповца и 8 районов Вологодской области (Бабаевского, Великоустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, Тарногского и Шекснинского). Общий объём выборочной совокупности – 394 чел. Репрезентативность выборки обеспечивало соблюдение пропорций между педагогами с различным стажем работы и пропорций между педагогами, работающими в городских и сельских школах. |

|||||

комплексными по своему содержанию и поэтому оставляют нерешёнными накопившиеся в сфере образования структурные проблемы, такие как:

-

1. Низкий уровень государственного финансирования сферы образования в РФ (доля расходов на образование в совокупном объёме ВВП составляет во Франции – 5,6%, Финляндии – 6,1, Швеции – 7,02, России – 3,9% [9, с. 130]), который приводит к моральному и физическому устареванию инфраструктурной и методологической базы учебных заведений.

-

2. Низкое качество школьного образования, не соответствующее требованиям инновационной экономики. Согласно данным международного исследования PISA2, в 2009 году средний балл по читательской грамотности по РФ

составил 459 по 1000-балльной шкале, по математической грамотности – 468, по естественнонаучной – 478 (по странам ОЭСР соответственно 493, 496, 501) [10, с. 50]. В России выделяется целый сегмент школ (как сельских, так и городских), постоянно демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования. В разных регионах РФ таких учреждений насчитывается от 4 – 5 до 25%. В 2011 году более 20% выпускников общеобразовательных школ в Чеченской Республике и Республике Алтай и получили балл по ЕГЭ ниже минимального. В Республике Ингушетия, Магаданской, Сахалинской, Амурской и Иркутской областях удельный вес таких обучающихся превышает 15%. В таких школах, как правило, почти нет отличников, участников олимпиад, много детей с трудностями в обучении, девиантным поведением [3, с. 123-124].

-

3. Низкая ротация педагогических кадров. Несмотря на предпринятые Правительством РФ меры в области повышения средней заработной платы педагогам общеобразовательных школ, в феврале 2013 года средняя заработная плата работников образования Вологодской области была на 6% ниже среднеобластного значения (19,0 тыс. руб.), а оплата труда молодых специалистов и педагогов без категории – на 19% меньше (16,4 тыс. руб.). Низкий уровень доходов минимизирует возможности педагогов к воспроизводству трудового потенциала. За период 2002 – 2011 гг. доля учителей пенсионного возраста в Вологодской области выросла с 11 до 17%. Удельный вес молодых специалистов составляет лишь 3%. Материальная необеспеченность учителей ограничивает их возможности в сохранении и поддержании здоровья, снижает возможность их профессионального и культурного развития, приобретения жилья, возможность достойно

-

4. Недостаточная доступность дошкольного образования. По данному индикатору Россия находится на уровне развивающихся стран (Албании, Хорватии, Украины, Белоруссии и т. д.). Вовлечённость населения в дошкольное образование постоянно снижается. Доля воспитанников детских садов Вологодской области в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет составляла 77% (в РФ – 58; в СЗФО – 72%). По показателям охвата дошкольными учреждениями Вологодская область уступает трём регионам СЗФО – Мурманской, Новгородской областям и Республике Коми. В 2010 году в списках детей, нуждающихся в устройстве в образовательные учреждения области, реализующие программы дошкольного образования, числились около 1,7 тыс. чел. Это означает, что система образования должным образом не отреагировала на рост рождаемости последних лет, что привело к возникновению очереди в детские сады, дополнительной нагрузке на педагогический персонал образовательных учреждений [3, с. 123-124].

В 2011 году в Вологодской области 8% (42 ед.) учебных заведений требовали капитального ремонта, 1,3% (7 ед.) находились в аварийном состоянии (в России 23% и 2% соответственно) [3, с. 123-124].

содержать своих детей [3, с. 123-124]. Из-за низкого размера оплаты труда и непрестижности профессии желают сменить место работы 63% педагогов области3.

Сложность, многоаспектность и взаимозависимость проблем региональной образовательной политики, недостаточность мер по реформированию отрасли требуют новых идей и подходов, раскры- вающих пути повышения эффективности региональной системы образования. Одним из таких механизмов является образовательный мониторинг.

Необходимость организации образовательного мониторинга обусловлена отсутствием актуальной, систематизированной и комплексной информации, касающейся результатов образовательных реформ, а также современных методов её сбора, обработки и анализа. Причины сложившейся ситуации связаны не только и не столько с медленным внедрением новых направлений и методов государственного статистического наблюдения в этой сфере, сколько с изменениями экономических отношений, которые до настоящего времени не получили должного информационного отображения.

Мониторинг системы образования – это масштабная диагностическая процедура, специально организованное наблюдение и отображение в определённых формах информации, нацеленное на получение обратной связи от всех субъектов системы образования [1, с. 124].

Долговременные мониторинговые исследования являются крайне распространённым механизмом в сфере управления образованием. В настоящее время этот механизм используется практически повсеместно:

-

• на международном уровне (исследования TIMSS, PIRLS, PISA);

-

• на федеральном уровне (мониторинг комплексного проекта модернизации образования «Наша новая школа», общероссийский мониторинг приоритетного национального проекта «Образование» – проводится ФГНУ «Центр социологических исследований», мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования – был впервые проведён в 2012 году Министерством образования и науки РФ, мониторинг экономики образо-

вания – проводится НИУ «Высшая школа экономики» с 2002 года, мониторинг реализации социальных задач, определённых в указах Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 596-606);

-

• на региональном уровне (проводится в Самарской, Новосибирской областях, Пермском крае и т. д.).

Необходимость развития мониторинга состояния системы образования, а также совершенствования методов и механизмов прогнозирования объёмов подготовки специалистов с учётом потребностей личности, общества и территориальной экономики становится актуальной для органов региональной власти. Так, одной из перспективных задач, необходимых для обеспечения сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы, отмеченной в «Основных направлениях развития трудовых ресурсов Вологодской области до 2020 года», является создание системы мониторинга, анализа и прогнозирования рынка образовательных услуг [5].

Исходя из этого, авторами статьи был разработан механизм проведения мониторинга региональной системы образования, целью которого является оценка результативности реформирования системы образования региона.

Задачи мониторинга:

-

1. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об эффективности реформирования образования на межрегиональном и муниципальном уровнях.

-

2. Оценка тенденций развития систем образования на макроуровне (уровне регионов Российской Федерации) за период 1990 – 2012 гг.

-

3. Оценка тенденций развития систем образования на микроуровне (уровне муниципалитетов Вологодской области) за период 1990 – 2012 гг.

-

4. Прогноз показателей развития системы образования в Вологодской области до 2020 года.

-

5. Разработка перспективных направлений модернизации образования в Вологодской области.

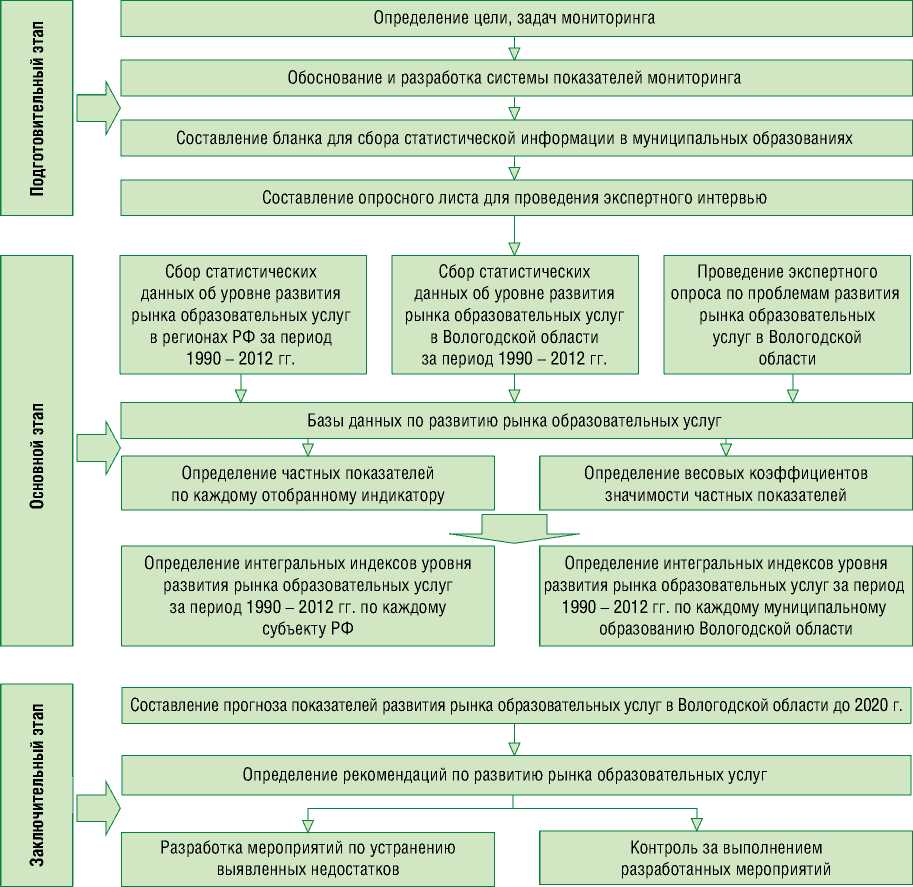

Мониторинг состоит из трёх этапов: подготовительного, основного и заключительного (рисунок).

На первом (подготовительном) этапе проводится разработка оценочной системы показателей, которая отражает количественные и качественные признаки образовательной системы: кадро- вые ресурсы образования, доступность образования, материально-финансовая база образования, качество образовательного и воспитательного процессов. В статистическом блоке оценочной системы выделены расчётные (статистические) измерители, необходимые для группировки территорий по уровню развития системы образования. В социологическом блоке представлены оценочные (социологические) измерители, отражающие отношение к процессам, которые происходят в сфере образования Российской Федерации.

Общая схема мониторинга системы образования Вологодской области

Источник: Разработано авторами.

На этапе отбора показателей целесообразно воспользоваться индикаторами эффективности образовательных реформ, представленными в государственных программных документах (государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 гг.»; Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).

На основном этапе происходит сбор и обработка статистических и социологических данных. Для приведения разнородных частных показателей развития образования к сопоставимому виду используется предусмотренная методом многомерной средней процедура предварительной стандартизации (нормализации) их значений путём отнесения числового значения каждого показателя к среднему значению по исследуемым территориям в целом. В результате указанной процедуры все частные показатели преобразуются в стандартизованные, т. е. безразмерные относительные индексы. Таким образом, каждый частный стандартизованный показатель будет равен 1,0 [6, с. 68].

С учётом указанного условия расчёт интегрального показателя уровня развития образования по каждой отдельной территории производится по формуле простой средней (арифметической) из соответ- ствующих частных показателей. Сводный (интегральный) индекс в свою очередь определяется как средняя арифметическая величина из интегральных индексов уровня развития образования (за периоды 1990 – 2011 гг.).

На третьем (заключительном) этапе предполагается составление долгосрочного прогноза показателей, характеризующих состояние рынка образовательных услуг по Вологодской области и в разрезе её муниципальных территорий до 2020 года. На основе анализа полученных данных будут сформулированы предложения органам исполнительной власти по совершенствованию институциональной среды развития образования.

С целью апробации представленной схемы в 2011 – 2012 гг. был осуществлён пилотный этап мониторинга на материалах 2010 года, в ходе которого проведена группировка регионов РФ и муниципалитетов Вологодской области по показателям развития образования4.

Представленная схема мониторинга основана на опыте проведения количественных и качественных измерений в образовательной отрасли. Мониторинг позволит проанализировать результаты реформ в системе образования Вологодской области, определить место региона по уровню развития образования среди субъектов РФ.