Мониторинг ландшафтных пожаров в пойме Нижнего Дона по данным детектирования активного горения

Автор: А.Н. Берденгалиева, Р.Н. Берденгалиев

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 6 (77), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся предварительные результаты геоинформационного анализа пожарного режима пойменных ландшафтов Нижнего Дона по данным детектирования активного горения (термоточки) спектрорадиометром MODIS. Полученные данные могут быть использованы для оптимизации противопожарных мероприятий на территории исследования

Ландшафтные пожары, мониторинг, пойма, Нижний Дон, геоинформационные технологии, дистанционное зондирование Земли

Короткий адрес: https://sciup.org/148322542

IDR: 148322542 | УДК: 502.63

Текст научной статьи Мониторинг ландшафтных пожаров в пойме Нижнего Дона по данным детектирования активного горения

Пойманные ландшафты имеют важное значение в степных ландшафтах аридной зоны, являясь естественным оазисом в засушливых условиях. Пожары в поймах наряду с климатическими изменениями и зарегулированием речного стока являются существенным антропогенным фактором, определяющим состояние наземных пойменных экосистем [4, 5]. Состояние ландшафтов зависит от климатических и гидрологических условий в пойме реки, а также от антропогенных нагрузок, к которым можно отнести и пожары.

Ландшафтные пожары в аридных речных поймах, к которым можно отнести пойму Нижнего Дона, слабо изучены, в то время как лесным и степным пожарам посвящено много исследований [9]. За последние два десятилетия на юге нашей страны число пожаров увеличилось [8]. Территория поймы и дельты Нижнего Дона является водно-болотными угодьями и имеет прирородоохранное и хозяйственное значение. Регион исследования имеет нерестилища Азовоморского бассейна [3], многочисленны рыбные хозяйства, орошаемые земли, сенокосы. Пойма Дона является привлекательным местом для рыбаков и туристов, по вине которых могут случаться пожары. По некоторым данным каждый год территорию поймы посещаю более 150 тыс. человек. На Дону наблюдается период маловодья, продолжающийся уже более 2–3 десятилетий [6, 10], поэтому для сохранения пойменных ландшафтов очень важно проводить мониторинг пожарного режима как фактора динамики экосистем.

Одним из самых удобных инструментов экспресс-оценки пожарного режима ландшафтов является многолетний архив данных детектирования активного горения по спутниковым снимкам. Эти данные уже использовались для анализа горимости территории Северного Прикаспия, в том числе пойменных ландшафтов Нижней Волги [7].

Основой для исследования послужил архив данных очагов активного горения (термоточки) MCD14ML с 2001 по 2020 г., включающий данные термоточек со спутников Terra и Aqua, получаемых прибором MODIS. Архив данных загружен с официального сайта NASA, имеет разрешение 1000 м и ежедневное обновление информации [1]. Данные детектирования активного горения VIIRS разрешения 375 м не учитывались, т. к. доступны только с 2015-2016 гг. Соответственно для корректного многолетнего анализа необходим однородный ряд данных, поэтому использовались только данные MODIS. В атрибутивных данных детектирования активного горения содержится информации о дате возгорания, достоверность (от 0 до 100%), их яркость, координаты и т. д. Данные представляются в виде шейп-файла в географической системе координат WGS-84. Для дальнейших операций, шейп-файл термоточек загружен в геоинформационную среду, после чего был обрезан по маске границ региона исследования. В результате получено свыше 5 тыс. термоточек за исследуемый период. Геоинформационный анализ выполнен в программной среде QGIS, а статистическая обработка данных проведена в Microsoft Excel.

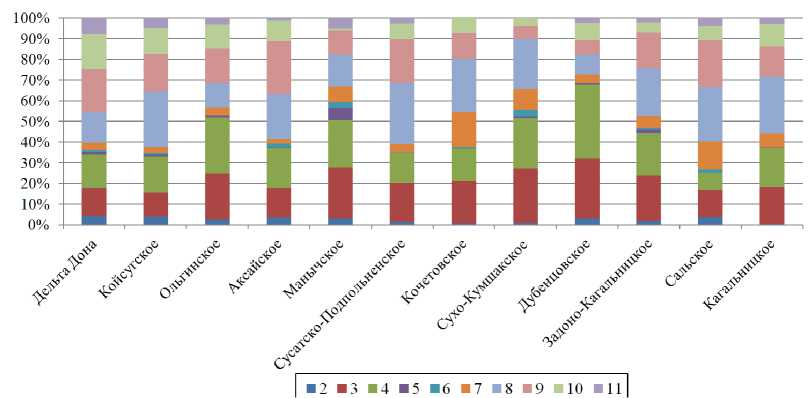

Территория исследования имеет площадь около 300 тыс. га. Согласно работам С.В. Жуковой, границы поймы Нижнего Дона разделены на 12 займищ: 1 - дельта Дона, 2 - Койсугское, 3 - Оль-гинское, 4 – Аксайское, 5 – Манычское, 6 – Сусатско-Подпольненское, 7 – Сальское, 8 – Кочетов-ское, 9 - Кагальницкое, 10 - Сухо-Кумшакское, 11 - Дубенцовское, 12 - Задоно-Кагальницкое [3]. Займище – это прибрежная территория, затопляемая весенним разливом. Полученный геинформационный слой был пересечен слоем с границами займищ, это позволило определить интенсивность возгораний и оценить их динамику в каждом займище.

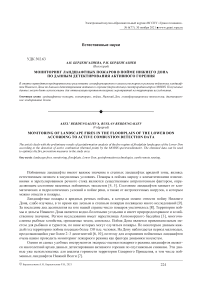

За период исследования можно выделить годы с минимальной и максимальной интенсивностью природных пожаров (см. рис. 1). За 2005 и 2006 г. зафиксировано максимальное количество очагов активного горения, свыше 500. Минимальные значения отмечены в 2011 и 2016 г. Тренд количества термоточек не выражен: существенных тенденций в многолетней динамике количества пожаров нет.

Рис. 1. Распределение очагов активного горения в пойме р. Дон в 2001–2020 гг.

В различных частях поймы Нижнего Дона тенденции горимости отличаются. В дельте Дона уравнение тренда имеет угловой коэффициент 1,9, т. е. количество возгораний со временем увеличивается. Также положительное значение углового коэффициента линейного тренда наблюдается в Койсугском и Ольгинском займищах. Эти займища находятся ближе всего к устью реки, здесь могут сказываться сгонно-нагонные явления, поэтому условия увлажнения лучше. Также здесь больше доля околоводной растительности (например, тростник, рогоз), которая может выгорать ежегодно. На остальных займи- щах значения коэффициента линейного тренда отрицательные, что может означать, что количество пожаров снижается. Наиболее сильно это выражено на Аксайском займище.

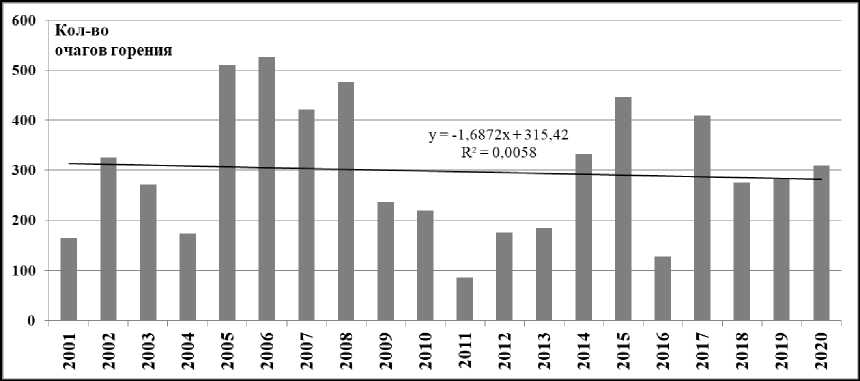

В табл. 1 приведены значения сезонного распределение очагов активного горения MODIS по каждому займищу. Цифрами (от 2 до 11) обозначены месяцы от февраля до ноября. Более 20% всех термоточек приходится на территорию дельты Дона. В среднем на каждое займище приходится около 400 очагов активного горения за исследуемый период.

Таблица 1

Сезонное распределение очагов активного горения

|

Займища |

Сезонное распределение очагов активного горения |

|||||||||

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Дельта Дона |

56 |

167 |

204 |

16 |

10 |

47 |

186 |

260 |

214 |

98 |

|

Койсугское |

22 |

60 |

91 |

6 |

3 |

16 |

140 |

96 |

67 |

25 |

|

Ольгинское |

12 |

107 |

130 |

5 |

1 |

18 |

57 |

80 |

56 |

15 |

|

Аксайское |

33 |

131 |

179 |

2 |

20 |

19 |

202 |

237 |

94 |

9 |

|

Манычское |

6 |

50 |

46 |

12 |

6 |

15 |

31 |

24 |

2 |

10 |

|

Сусатско-Подпольненское |

10 |

144 |

110 |

0 |

2 |

32 |

225 |

163 |

57 |

20 |

|

Кочетовское |

1 |

28 |

21 |

0 |

1 |

23 |

35 |

17 |

10 |

0 |

|

Сухо-Кумшакское |

1 |

26 |

24 |

1 |

3 |

10 |

24 |

6 |

4 |

0 |

|

Дубенцовское |

19 |

187 |

229 |

4 |

1 |

26 |

62 |

45 |

52 |

16 |

|

Задоно-Кагальницкое |

8 |

98 |

90 |

8 |

3 |

26 |

103 |

76 |

22 |

9 |

|

Сальское |

8 |

27 |

17 |

0 |

3 |

28 |

55 |

47 |

14 |

8 |

|

Кагальницкое |

1 |

38 |

39 |

1 |

0 |

14 |

58 |

31 |

23 |

6 |

Минимальное количество термоточек отмечено в Манычском, Кочетовском, Сухо-Кумшакском, Сальском займищах: по 2–3% всех термоточек в каждом. В Дубенцовском займище отмечено более 35% апрельских термоточек. В ландшафтах Нижнего Дона сезонное распределение количества термоточек делится почти поровну между на весенним (март-апрель) и летне-осенним (август-сентябрь) периодами (см. рис. 2).

Рис. 2. Сезонное распределение данных активного горения в пойме р. Дон в 2001–2020 гг.

К примеру, на Нижней Волге доля весенних пожаров может превышать 75%. Пожары ранней весной характерны для водно-болотных угодий, которые заливаются в начале лета, из-за чего вегетация здесь продолжается до осени. Донская пойма из-за маловодья заливается очень редко, соответственно наибольшая пожарная опасность здесь именно в летний период.

В ходе работ была разработана картограмма наиболее пожароопасного периода для каждого займища, где штриховкой показано распределение месяцев с максимальным числом термоточек (см. рис. 3). В дельте Дона и в Аксайском займище характерны пожары в сентябре. Займища, в которых пожароопасный месяц апрель – это Дубенцовское и Ольгинское. Вероятнее всего в этот период происходят тростниковые палы, а в летне-осенний период горят сухие луга. Опасный летний период отмечается в Койсугском, Сусатско-Подпольненском, Кочетовском, Задоно-Кагальницком займищах.

Рис. 3. Картограмма наиболее пожароопасного сезона на территории исследования

Полученные данные позволяют предварительно получить пространственное и сезонное распределение очагов активного горения в условиях поймы Нижнего Дона. Проделанная работа является предварительным этапом перед визуальным дешифрированием по спутниковым снимкам. Для определения выгоревших территорий необходимо использовать доступные спутниковые снимки высокого пространственного разрешения, например Sentinel и Landsat [2].

Результаты анализа показывают, что, несмотря на наличие существенных недостатков в системе наблюдения активного горения пожаров, основанной на данных прибора MODIS, полученная на основе их многолетняя статистика является достаточно представительной и может использоваться для исследования пожарных режимов территорий, в том числе нелесных. Для установления закономерностей пожарного режима региона необходимо продолжение работы по дешифрированию гарей и составление площадей с гидротермическими, гидрологическими и ландшафтными условиями, особенностями антропогенной нагрузки.

Установлен рост количества фиксируемых очагов активного горения в дельте Дона, Койсугском и Ольгинском займищах. Здесь необходимо совершенствование мер противопожарной профилактики: создание противопожарных прокосов и минерализованных полос. Также нужна разъяснительная работа с местным населением и туристами, поскольку большинство пожаров имеют антропогенные причины возникновения: от неосторожного обращения с огнем до умышленных поджогов и сельскохозяйственных палов.

Список литературы Мониторинг ландшафтных пожаров в пойме Нижнего Дона по данным детектирования активного горения

- Архив данных очагов активного горения FIRMS // The Fire Information for Resource Management System. [Электронный ресурс]. URL: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ (дата обращения: 15.09.2021).

- Барталев С.А., Егоров В.А., Ефремов В.Ю. [и др.] Оценка площади пожаров на основе комплексирования спутниковых данных различного пространственного разрешения MODIS и Landsat-TM/ETM+ // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 2. С. 9–26.

- Жукова С.В. Обеспеченность водными ресурсами рыбного хозяйства Нижнего Дона // Водные биоресурсы и среда обитания. 2020. Т. 3. № 1. С. 7–19.

- Кузьмина Ж.В., Трешкин С.Е., Шинкаренко С.С. Влияние зарегулирования речного стока и изменений климата на динамику наземных экосистем нижней Волги // Аридные экосистемы. 2018. Т. 24. № 4(77). С. 3–18.

- Украинский П.А. Динамика спектральных свойств зарастающих травяных гарей // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. № 4. С. 229–238.

- Шинкаренко С.С., Солодовников Д.А., Барталев С.А. Гидрологическая ситуация на водохранилищах юга европейской части России в 2020 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 1. С. 248–254.

- Шинкаренко С.С., Дорошенко В.В., Берденгалиева А.Н. [и др.] Динамика горимости аридных ландшафтов России и сопредельных территорий по данным детектирования активного горения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 1. С. 149–164.

- Шинкаренко С.С., Берденгалиева А.Н., Иванов Н.М. Динамика пожаров в пойменных ландшафтах Нижнего Дона по данным MODIS // Научно-агрономический журнал. 2020. № 3(110). С. 17–23.

- Шинкаренко С.С. Пожарный режим ландшафтов Северного Прикаспия по данным очагов активного горения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 1. С. 121–133.

- Solodovnikov D.A., Shinkarenko S.S. Present-Day Hydrological and Hydrogeological Regularities in the Formation of River Floodplains in the Middle Don Basin // Water Resources. 2020. V. 47. No. 6. P. 719–728.