Мониторинг почв земельных участков как информационное обеспечение реестра почвенных ресурсов на локальном уровне

Автор: Белоброва Д.В., Шаповалов Д.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 93, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены результаты крупномасштабного (1 : 5000) почвенного картографирования садовых некоммерческих товариществ, расположенных на территории Мещерской низменности Ногинского района Московской области. Исследования показали, что за время, прошедшее с момента формирования товариществ, исходные преимущественно дерново-подзолистые почвы разной степени поверхностного и грунтового оглеения, а также болотные почвы, трансформировались в агродерново-подзолистые почвы и агроземы. Наиболее контрастные изменения произошли в почвах на участках с интенсивным освоением, где применяются органо-минеральные удобрения, сидераты, формируется агрогенный (грядовый) микрорельеф, антропогенная микроструктура почвенного покрова. По сравнению с почвами естественного профиля они имеют нейтральную реакцию среды, высоко и средне обеспечены подвижным фосфором, малообеспечены обменным калием. Преобладают среднегумусированные почвы (3-5% гумуса). Выделены кластеры по агрохимическим и морфологическим свойствам почв, отражающие классификационные группы на уровне подтипа. Выявленные изменения отражают рост продуктивности и качества почв земельных участков садовых некоммерческих товариществ и определяют целесообразность учета почвенных параметров в базовых документах, отвечающих за реестр почвенных ресурсов на локальном уровне.

Картографирование, антропогенно-преобразованные почвы, агроземы, землепользование

Короткий адрес: https://sciup.org/143161887

IDR: 143161887 | УДК: 631.45 | DOI: 10.19047/0136-1694-2018-93-121-143

Текст научной статьи Мониторинг почв земельных участков как информационное обеспечение реестра почвенных ресурсов на локальном уровне

Учет почвенных ресурсов страны, вовлеченных в производство сельскохозяйственной продукции, включает оценку их продуктивности, которая с течением времени меняется в силу природных и в большей степени антропогенных факторов. Одним из этих факторов является активное землепользование в сфере личного потребления на небольших по площади приусадебных участках и в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Нужно отметить, что по данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения более 60% собственников используют свои участки не только для отдыха, но и для выращивания сельскохозяйственных культур. Такое активное землепользование не может не отразиться на качественном состоянии почвенного покрова.

В Московской области зарегистрированных СНТ площадью от нескольких до сотен гектар насчитывается свыше 10 тыс. Законодательством Российской Федерации предусмотрено налогообложение этих земель, кадастровая стоимость которых для каждого СНТ своя и базируется в основном на рыночной цене (Сапожников, Третьякова, 2007; Рожков, 2014; Замотаев и др., 2016) . При этом налогооблагаемая база отдельных земельных участков СНТ одинаковая, а сумма налога зависит только от площади участка.

Новый федеральный закон 237-ФЗ и разработанные на его основе методические указания расширили поле кадастровой оценки земель (Федеральный..., 2016; Методические..., 2017) . Самостоятельным сегментом стало “Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная жилая застройка”. Таким образом, все СНТ попадают независимо от категории земель в один сегмент по виду использования, в пределах которого почвы могут существенно различаться по свойствам и продуктивности. Для расчета кадастровой стоимости земельных участков в пределах данного сегмента требуются дополнения в виде методических рекомендаций и программного обеспечения (Жданова, 2017) , в частности почвенные данные современного мониторинга земель СНТ для информационного обеспечения земельно-оценочных работ.

Кадастровые работы в Российской Федерации находятся в стадии информационного обеспечения на разных уровнях (Сапожников, Столбовой, 2012) . В 2014 г. был принят к исполнению Единый государственный реестр почвенных ресурсов России (2014) , отвечающий задаче учета почвенных ресурсов страны на федеральном уровне (Столбовой, 2015) . Это первый документ, который регламентирует единый подход к оценке земель на самом высоком уровне. Учет почвенных ресурсов на региональном и

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 93 особенно локальном уровне остается наименее обеспеченным базовыми данными мониторинговых обследований земель.

Экспертный анализ землепользования в СНТ Московской области показал, что за постсоветский период произошли существенные изменения в почвенном покрове, которые ни в каких государственных базах или паспортах земельных участков не учитываются, поскольку мониторинг земель на уровне СНТ законодательством не предусмотрен. В выписке Единого государственного реестра недвижимости ( ЕГРН ) представлены общие сведения об участке, но нет главного – параметров свойств и продуктивности почв, которые лежат в основе кадастра и определяют сохранность почв, улучшение земельного фонда страны и кадастровую стоимость земель (Сапожников и Столбовой, 2012; Иванов и др., 2013) . Существующая база налогообложения земель СНТ фактически не отражает трансформации (улучшения и/или ухудшения) в свойствах почв. Отсутствие мониторинговых обследований земель с момента формирования СНТ является очевидным пробелом в формировании информационного обеспечения реестра почвенных ресурсов на локальном уровне и использования этих данных в ЕГРН.

Цель работы – на примере нескольких СНТ Ногинского района Московской области показать изменения, произошедшие в почвах и почвенном покрове с момента формирования СНТ до настоящего времени. Учет этих изменений представляет не только научный, но и чисто практический интерес. Он отвечает задаче создания единого информационного ресурса (Сапожников, Табакова, 2013) “снизу”, т.е. локального уровня, фактически от собственника земельного участка, прямо заинтересованного в обоснованной оценке кадастровой стоимости земельной недвижимости, находящейся в частном владении.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объекты. Исследования проводили на территории трех СНТ: “Горелый лес” (55°47'01.2'' N; 38°21'21.0'' E) и “Бездедово” (55°50'42.2'' N; 38°16'34.7'' E) Ногинского района и “Мечта” (55°52'03'' N; 38°45'23.8'' E) Павлово-Посадского района, приуроченных к разным условиям мезорельефа и дренажа Мещерской низины (рис. 1–3). Одно из крупнейших в области СНТ “Горелый лес”, площадью 151 га (1507 земельных участков), расположено в

3.5 км к западу от г. Электросталь. Товарищество было организовано в 1991 г., полностью охватив территорию болота “Алексеевское” и частично земли совхоза “Ногинский”. В довоенный и послевоенный периоды территория болота использовалась под торфоразработки, в результате которых большая часть торфяной залежи была вывезена на бывшую Морозовскую ткацкую фабрику в г. Ногинск.

Исходный почвенный покров СНТ “Горелый лес” представлял собой неоднородную территорию. Около 25 га занимали земли совхоза “Ногинский”, освоенные под зерновые культуры (ячмень, овес, пшеницу) и кормовые травы. По Классификации 1977 г. почвы СНТ относятся к дерново-подзолистым окультуренным разной степени оглеения в нижней части профиля. На остальной заболоченной территории СНТ господствовали торфяные болотные низинные почвы (~110 га) и по периферии болота преимущественно дерново-подзолистые псевдофибровые, а также контактно-глубо-коглееватые и дерново-глеевые почвы (~15 га), формирующиеся на флювиогляциальных отложениях песчано-супесчаного состава. На заболоченной территории песчаные отложения имеют мощность не менее 1 м, подстилаются юрскими водонепроницаемыми глинами, что создает водоупор и поверхностное переувлажнение почв. Вся заболоченная территория в планах “Мосгипроводхоза” на период 90-х годов предназначалась для мелиорации и использования земель под кормовые культуры, причем в существовавшем проекте период выхода на рентабельное производство планировался через 20 лет.

СНТ “Бездедово” площадью около 55 га (557 участков) было организовано в 1988 г. вблизи д. Бездедово на поверхности первой и второй надпойменных террас р. Клязьма. Почвенный покров на момент формирования СНТ был сравнительно однородный с доминированием фоновых дерново-подзолистых почв разной степени поверхностного и, главным образом, грунтового оглеения, формирующихся преимущественно на слоистом хорошо сортированном аллювии р. Клязьма.

Рис. 1. СНТ “Горелый лес”.

Рис. 2. СНТ “Бездедово”

Рис . 3. СНТ “Мечта”.

СНТ “Мечта” сформировалось в 1980 г., имеет площадь около 17 га и 200 земельных участков. Территория СНТ расположена вблизи г. Электрогорск на бывших торфоразработках, охватывающих территорию в сотни гектар, которые были отданы под освоение многочисленных СНТ. Исходный почвенный покров СНТ “Мечта” и окружающих освоенных территорий характеризуется однородным составом – торфяными болотными низинными почвами мощностью свыше 1.5 м, подстилаемыми флювиогляциальными песчаными отложениями.

Летом 2016 г. на территории всех трех СНТ впервые были проведены крупномасштабные почвенные и агрохимические исследования почвенного покрова.

Методы. Работа включала несколько этапов. На первом по результатам имевшейся топографической карты Мосгипроводхоза масштаба 1 : 5000 для СНТ “Горелый лес” и топооснов, составленных по данным GPS-съемок на территории СНТ “Бездедово” и “Мечта” в том же масштабе, анализировали характер мезорельефа, намечали маршруты и предполагаемые участки для детального обследования.

На втором этапе выбирали эталонные разрезы вне пределов земель СНТ. Разрезы характеризовали окружающие СНТ почвы как целинные, так и измененные в предшествующий период освоения.

На третьем этапе на выбранных участках проводили бурение почв до почвообразующих пород и/или грунтовых вод в нескольких местах (обычно не более трех буровых на участок площадью от 800 до 1500 м2), характеризующих разную степень освоенности почв. Описания морфологических свойств почв (Классификация…, 2004; Stolbovoy et al., 2016) сопровождали полевым определением рН Н 2 О экспресс-методом и взятием образцов на анализ в представительных буровых для данного земельного участка в слоях 0–10 и 10–20 см, реже по всему профилю. Идентификацию почвенных горизонтов и генетических профилей буровых скважин уточняли по эталонным разрезам. По наличию в профиле почв погребенных горизонтов целинных почв и артефактов (включения в виде древесных углей, карбонатной и кристаллической щебенки) реконструировали характер освоения территории участка, выявляли тренды трансформации почв на период обследования.

На четвертом этапе образцы представительных буровых скважин анализировали в Почвенном институте им. В.В. Докучаева. Определяли рН H 2 O и KCl потенциометрически, содержание гумуса по Тюрину, подвижных фосфора по Кирсанову и Чирикову и подвижного калия по Масловой.

На пятом этапе на основе анализа морфологических и аналитических данных составляли почвенные карты на период обследования и оценивали произошедшие с почвами за годы освоения изменения (трансформацию) отдельных земельных участков и почвенного покрова СНТ в целом.

При статистическом анализе агрохимических и морфологических свойств почв использовали программное приложение Statistica.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

СНТ “Горелый лес”. Освоение земельных участков шло неравномерно, быстрее на бывших землях совхоза “Ногинский”, медленнее в заболоченной части. Для отвода поверхностных вод практически на каждом участке использовалась локальная дренажная сеть. На многие участки в заболоченной части СНТ завозился

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 93 грунт, почвенный гумусированный материал, а также песок, битый кирпич, щебень для поднятия поверхности участка и формирования первоначально огородов, а затем по мере осушения для выращивания древесно-кустарниковых пород и создания зеленых газонов.

Восточная и северная периферия СНТ занята лесным массивом с типичными дерново-подзолистыми глееватыми почвами – ПДг. Вся западная и южная периферия территории СНТ представляет собой мелиорированные в 70–80-х годах земли совхоза “Ногинский”, использовавшиеся исключительно для выращивания кормовых трав. При картировании СНТ составлен список почв, характеризующих почвенный покров и занимаемую ими площадь до начала освоения и на момент обследования, июль 2016 г. (табл. 1).

По этим материалам была составлена почвенная карта после формирования СНТ и освоения земельных участков (рис. 4, 5). За прошедшие 25 лет освоения земельных участков в морфологических и агрохимических свойствах почв произошли существенные изменения. Осушение заболоченной территории с помощью дренажных канав, отбор грунтовых вод на бытовые нужды и полив, обусловили общее снижение уровня грунтовых вод. Болотные почвы полностью трансформировались в природные текстурнодифференцированные дерново-подзолистые почвы разной степени оглеения и преимущественно в агроземы с хорошо выраженным аг-рогумусовым горизонтом легкосуглинистого состава. Остаточный признак заболоченных почв – оторфованность верхнего слоя 20– 30 см прослеживается и в современных почвах. Причем это характерно для наиболее заболоченных в прошлом торфяно-болотных почв замкнутых участков мезорельефа с близким уровнем грунтовых вод.

Наибольшие изменения выявились в органогенной части почвенных профилей. В результате окультуривания большая часть торфянисто- и торфяно-глеевых болотных почв (Бтг) трансформировалась в агродерново-подзолистые глеевые типичные (АПдг) и агроторфяно-подзолисто-глеевые типичные (АПтг).

Таблица 1. Список почв СНТ “Горелый лес” на уровне подтипа до и после освоения

|

Почвы |

Индекс почв |

Почвенный профиль, индексы горизонтов |

Площадь, % |

|

До освоения – 1991 г. (Классификация…, 1977; Единый…, 2014) |

|||

|

Торфянисто- и торфяно- глеевые болотные |

Бтг |

О–G–(1G) |

40 |

|

Торфяные болотные низинные почвы |

Бтн |

O1–O2–O3 |

33 |

|

Дерново-подзолистые культурные почвы |

Пдок |

Апах–А1–(А2)–В–С |

15 |

|

Дерново-подзолисто-глеевые |

Пдг |

A1v–A1–A2gn–Btg–G2 |

08 |

|

Дерново-подзолистые глубо-коглееватые и глееватые |

Пдг |

О–AO–A1–A2(A2g)– (A2/Btg)–Btg–BtCg–Cg |

04 |

|

После освоения – |

2016 г. (Классификация, 2004) |

||

|

Агродерново-подзолисто-глеевые типичные |

АПдг |

P–(ELg)–BELg–BTg–G– CG |

30 |

|

Агроторфяно-подзолисто-глеевые типичные |

АПтг |

PT–(T)–ELg–BELg– BTg–G–CG |

25 |

|

Агроземы текстурно-дифференцированные типичные |

АЗтд |

P–BT–C |

15 |

|

Агроземы минерально-тор фяные |

AЗтмн |

PTmr–C |

10 |

|

Дерново-подзолисто-глеевые типичные |

Пдг |

AY–EL–BELg–BTg–G– CG |

10 |

|

Дерново-подзолистые глее-ватые |

Пдг |

AY–EL–BEL–BT–G–CG |

05 |

|

Агроземы текстурно-диффе-ренци-рованные глеевые типичные |

АЗтдг |

P–BTg–G–CG |

05 |

Диагностический признак этих почв – агрогумусовый гомогенный гор. Р светло-серого цвета, с содержанием гумуса свыше 3– 5% и мощностью не более 30 см. В оторфованных вариантах этих почв гумусовый горизонт приобретает темную окраску. Обычно это остаточный признак торфяного горизонта после выработки основной поверхностной торфяной залежи. Почвы бывшего болота трансформировались в агроземы текстурно-дифференцированные глеевые (АЗтдг) и агроземы минерально-торфяные (АЗтмн).

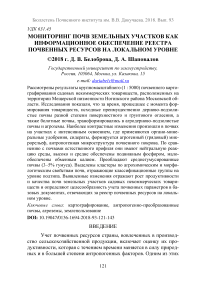

Рис. 4. Карта рельефа СНТ “Горелый лес” (масштаб 1 : 5000); сплошные горизонтали проведены через 1 м, полугоризонтали – 0.5 м; • 330 – разрезы и буровые на земельных участках СНТ и окружающей территории.

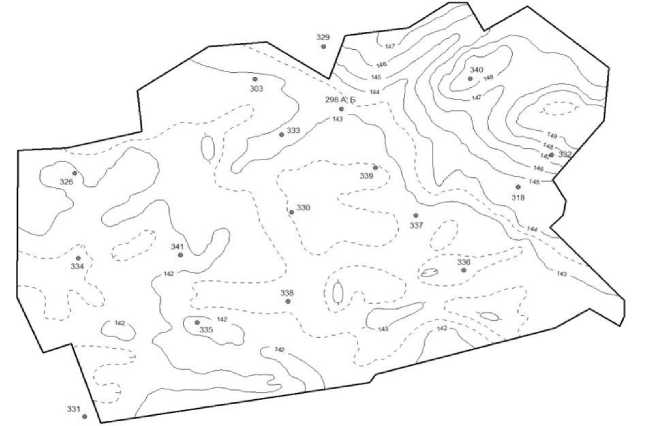

Рис. 5. Почвенная карта СНТ “Горелый лес” (2016 г.), масштаб 1 : 5000.

Условные обозначения к почвенной карте

|

Цвет |

Индекс* |

Почвы |

|

■ ■ ■ ■ ■ |

Пдг + АПдг АПдг + Пдг АЗтд + АЗтдг АПдг + Пдг + Пд г АПдг + Пдг +АПтг АПдг + Пдг +АЗтдг АПдг + АПтг +АЗт мн АПтг + АПдг + +Пдг |

Сочетание дерново-подзолистых глеевых почв понижений и торфяных выработок с аг-родерново-подзолисто-глеевыми освоенных участков Сочетание агродерново-подзолисто-глеевых почв освоенных участков с дерново-подзолистыми глеевыми почвами не освоенных и/или слабо освоенных территорий Сочетание агроземов текстурно-дифференцированных типичных и агроземов текстурно-дифференцированных глеевых типичных на участках с постагрогенными почвами Сочетание агродерново-подзолисто-глеевых почв освоенных участков, дерново-подзолистых глеевых почв и дерново-подзолистых глееватых почв преимущественно неосвоенных и/или слабоосвоенных территорий Сочетание агродерново-подзолисто-глеевых почв освоенных участков, дерново-подзолистых глеевых почв преимущественно неосвоенных и/или слабоосвоенных территорий и агроторфяно-подзолисто-глеевых освоенных участков Сочетание агродерново-подзолисто-глеевых почв освоенных участков, дерново-подзолистых глеевых почв преимущественно неосвоенных и/или слабоосвоенных территорий и агроземов текстурно-дифференцированных глеевых типичных хорошо освоенных участков Сочетание агродерново-подзолисто-глеевых, агроторфяно-подзолисто-глеевых почв и агроземов минерально-торфяных освоенных участков Сочетание агроторфяно-подзолисто-глеевых типичных, агродерново-подзолисто-глеевых преимущественно освоенных участков и дерново-подзолистых глеевых почв неосвоенных и/или слабоосвоенных территорий |

|

Цвет |

Индекс* |

Почвы |

|

■ |

АПтг + Пдг + АЗтдг |

Сочетание агроторфяно-подзолисто-глеевых освоенных участков, дерново-подзолистых глеевых почв не освоенных и/или слабоосво-енных территорий и агроземов текстурнодифференцированных глеевых типичных преимущественно освоенных участков |

* Первый член комбинации занимает не менее 50% площади контура, второй и третий не более 50%, причем третий член комбинации от 10 до 25% от общей площади контура. Цвет на карте-схеме почв дается по первому компоненту комбинации, цветовая штриховка - по второму компоненту двучленного или трехчленного комплекса. Штриховка на почвенной карте дается по первому компоненту.

Таблица 2. Список почв СНТ “Бездедово” до и после освоения земельных участков

|

Почвы |

Индекс почв |

Почвенный профиль, индексы горизонтов |

Площадь % |

|

Почвы территории СНТ “Бездедово” на уровне подтипа до освоения |

|||

|

(1988 г.) (Классификация…, 1977; Единый государственный |

, 2014) |

||

|

Дерново-подзолистые глубоко-глееватые и глееватые |

Пдг |

О–AO–A1– A2(A2g)–A2/Btg)– Btg–BtCg–Cg |

50 |

|

Дерново-подзолисто-глеевые |

Пдг |

A1v–A1–A2g,n–Btg– G2 |

30 |

|

Аллювиальные луговые кислые |

АЛк |

Ад–А1–В1–Вg–CDg |

15 |

|

Торфяные болотные низинные почвы |

Бтн |

O1–O2–O3 |

05 |

|

Почвы территории СНТ “Бездедово” на уровне подтипа после (2016 г.) (Классификация…, 2004) |

освоения |

||

|

Агродерново-подзолисто-глее-вые типичные |

АПдг |

P–(ELg)–BELg– BTg–G–CG |

45 |

|

Агроземы текстурно-дифференцированные глееватые |

АЗтдг |

P–BTg–Cg |

20 |

|

Агроземы текстурно-дифференцированные типичные |

АЗтд |

P–BT–C |

10 |

|

Агроземы текстурно-дифференцированные глеевые типичные |

АЗтдг |

P–BTg–G–CG |

10 |

|

Дерново-подзолистые глеева-тые |

ПДг |

AY–EL–BEL(g)– BTg–Cg |

10 |

|

Агродерново-подзолисто-глее-вые конкреционные |

АПдгкр |

P–ELnn–BELg– BTg–G–CG |

05 |

На территории СНТ, где формировались окультуренные почвы - Пдок почвенные профили претерпели наименьшие изменения. Снижение уровня грунтовых вод на 2–3 м практически не сказалось на трендах почвообразования, в которых на фоне усиления процесса гумусообразования, доминирующим следует считать дернообразование. Почвы малоосвоенных и совсем не освоенных за 25 лет земельных участков сохранили в профиле черты, присущие окультуренным в прошлом почвам - хорошую комковатопорошистую структуру, относительное переуплотнение на подплужной подошве, высокое (>5%) содержание гумуса, нейтральную реакцию раствора. Освоенные почвы трансформировались в агроземы текстурно-дифференцированные типичные (АЗтд).

Структура почвенного покрова ( СПП ) за прошедшее время стала более сложной. Как результат доминируют двух- и трехчленные комбинации почв, обусловленные разной степенью освоения земельных участков. В целом неоднородность почвенного покрова СНТ так же, как контрастность имеет тренд усиления, выраженный в морфологических и агрохимических свойствах (гумусированно-сти, гранулометрическом составе, структуре), характеризующих агрогенные горизонты почв.

Наиболее контрастно по сравнению с окружающими СНТ землями произошли изменения в почвах на участках с интенсивным освоением, где применяются органические, минеральные удобрения, сидераты, формируется грядовый микрорельеф, выращиваются овощные культуры в закрытом грунте. Эти почвы относятся к большой группе агрогенно-преобразованных почв - отделу агроземов (Классификация..., 2004) и типам текстурно-дифференцированных, текстурно-дифференцированных глеевых и торфяных почв.

СНТ “Бездедово”. По данным экспертного анализа и проведенного почвенного картирования составлен список почв (табл. 2), который характеризует почвенный покров СНТ до и после освоения земельных участков, а также карта рельефа и почв (рис. 6). До создания СНТ на территории доминировали дерново-подзолистые почвы разной степени грунтового оглеения.

Основные различия в Пдг и Пдг почвах обусловлены разной степенью гидроморфизма. В основном они приурочены соответственно ко второй и первой надпойменным террасам р. Клязьма, имеющим четкие геоморфологические уровни и занимают около 80% всей территории. Аллювиальные луговые кислые почвы и торфяные болотные формировались на участках высокой поймы, которая вклинивалась на территорию первой надпойменной террасы по протоками. Освоенность почв до формирования СНТ была минимальная и охватывала, главным образом, территорию высокой поймы, которая использовалась под огороды и сенокосы.

В результате освоения произошла трансформация в гумусированной части профилей почв, практически не затронув его огле-енную нижнюю часть. Агродерново-подзолистые почвы и агро-земы текстурно-дифференцированные имеют более мощные гумусовые горизонты, хорошо структурированы, гумусированы, как правило имеют нейтральный рН и высокую степень обеспеченности подвижным фосфором. На участках, где не выращиваются овощные культуры, и территория используется под газонные травы, степень трансформации почв характеризует их как агро-генно хорошо освоенные. Они обладают большей продуктивностью по сравнению с почвами естественного профиля или поста-грогенными.

В СПП территории за время освоения произошли существенные изменения. Усилилась сложность и контрастность почвенного покрова, как следствие разной степени освоенности земельных участков. На одном земельном участке можно встретить несколько почв разного типа и подтипа, различающихся по морфологическим и агрохимическим свойствам.

СНТ “Мечта”. Представляет собой плоскую без выраженного мезорельефа территорию с однородным почвенным покровом, состоящим из двух компонентов примерно в равных долях: торфо-земы типичные (ТЗ) с поверхностным органогенным гор. PTmr мощностью 15–20 см и торфоземы агроминеральные типичные (ТЗам) с агроторфяно-минеральным гор. PTR мощностью до 25–30 см и с элементами комковатой структуры. Ниже располагается увлажненный эутрофно-торфяный гор. TТ1, степень разложения торфа не выше 50%. Уровень грунтовых вод на глубине 60 см.

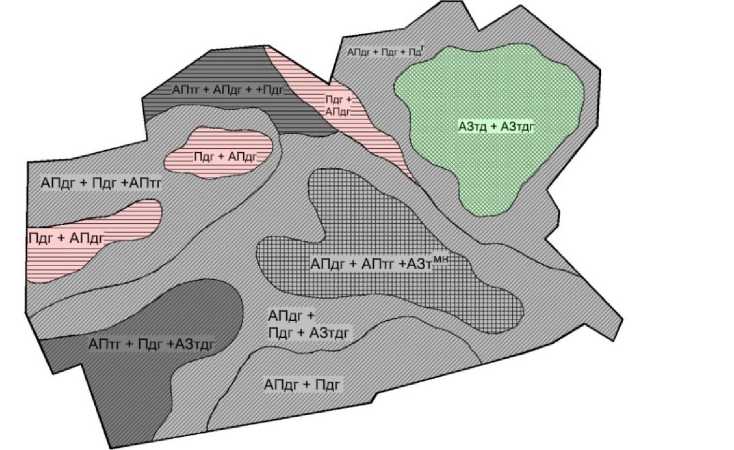

Рис. 6. Карты-схемы рельефа и точки опробования СНТ “Бездедово” в масштабе 1 : 5000; горизонтали проведены через 2.5 м (а) и почвенная карта после освоения земельных участков (б); • 379 – разрезы и буровые на земельных участках СНТ и окружающей территории. Условные обо- значения к почвенной карте СНТ “Бездедово”:

|

Цвет |

Индекс* |

Почвы |

|

^ ^^ |

АПдг АЗтдг + Пдг АПдг+АЗтд АПдг+ АЗтдг |

Агродерново-подзолисто-глеевые типичные останцовых элементов второй надпойменной террасы р. Клязьма Сочетание агроземов текстурно-дифференцированных глееватых с дерново-подзолистыми глу-бокоглееватыми и глееватыми второй надпойменной террасы р. Клязьма Сочетание агродерново-подзолистых-глееватых типичных с агроземами текстурно-дифференцированными типичными останцовых элементов второй надпойменной террасы р. Клязьма Сочетание агродерново-подзолистых-глееватых типичных с агроземами текстурно-дифференцированными глееватыми останцовых элементов второй надпойменной террасы р. Клязьма |

|

Цвет |

Индекс* |

Почвы |

|

АПдг+АЗтдг+АЗтдг АПдг+ АЗтдг+ +АПдгкр |

Сочетание агродерново-подзолистых-глееватых типичных с агроземами текстурно-дифференцированными глееватыми и глеевыми второй надпойменной террасы р. Клязьма Сочетание агродерново-подзолистых-глееватых типичных с агроземами текстурно-дифференцированными глеевыми и агродерново-подзоли-стыми глеевыми конкреционными первой надпойменной террасы р. Клязьма |

* Первый член комбинации занимает не менее 50% площади контура, второй и третий не более 50%, причем третий член комбинации от 10 до 25% от общей площади контура. Цвет на карте-схеме почв дается по первому компоненту комбинации, цветовая штриховка - по второму компоненту двучленного или трехчленного комплекса. Штриховка на почвенной карте дается по первому компонент.

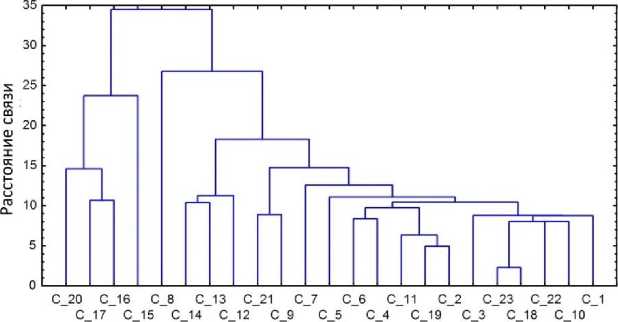

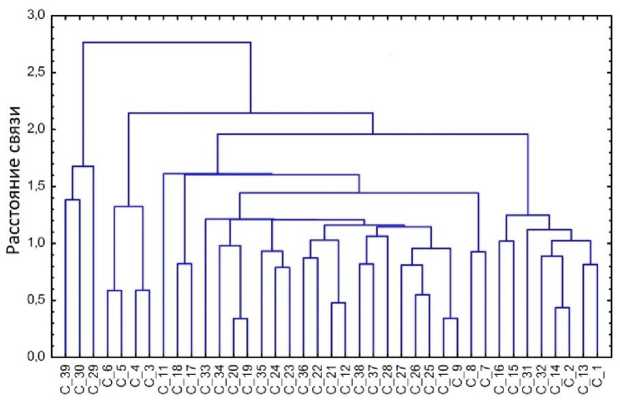

Результаты кластерного анализа агрохимических и морфологических свойств почв СНТ “Горелый лес” и “Бездедово” (рН Н 2 О, рН KCl, содержание подвижного фосфора и обменного калия, гумуса и мощность гумусового горизонта) показали, что вся совокупность разбивается на ряд кластеров, которые хорошо идентифицируют почвы на уровне подтипов (Кузнецов, Трошина, 2006) . В СНТ “Горелый лес” (рис. 8) выделяются 4 кластера, характеризующих соответственно наиболее различающиеся по диагностическим признакам почвы: АПдг (30%), агроземы текстурно-дифференцированные АЗтд и минерально-торфяные АЗтмн (30%), АПтг (25%), а также формирующие одну малочисленную группу дерново-подзолистые глееватые Пдги дерново-подзолистые глеевые Пдг почвы (15%). На территории СНТ “Бездедово” выделено три кластера: АПдг почвы (50%), агроземы текстурно-дифференцированные (40%) и Пдг почвы (10%).

Проанализированные почвенные показатели служат информационной базой для комплексной оценки плодородия почвенного покрова СНТ (Методическое..., 2008; Зонально..., 2010) , используя, например, средневзвешенный показатель по площадям почв. Учитывая, что территория СНТ представляет собой единый земе-

Эвклидово расстояние

(а)

Эвклидово расстояние

(б)

Рис. 8. Иерархическая дендрограмма агрохимических показателей почв СНТ “Горелый лес” (а) и “Бездедово” (б), С_1–С_20 и С_1–С_39 – названия почв, включенных в кластерный анализ.

льный участок, все собственники соток в СНТ заинтересованы в объективности оценки кадастровой стоимости земель. Мониторинг земель СНТ с периодичностью в 5–10 лет решает эту задачу. Полученные данные характеризуют реальный почвенный покров СНТ и могут быть зафиксированы в паспорте земельных участков СНТ, в качестве базы данных. В выписке ЕГРН пока отсутствуют изначальные или мониторинговые данные о почвах, характеризующие их качественный уровень. Включение в выписку почвенных параметров (морфолого-аналитических свойств почв) позволит установить контроль за качеством земель СНТ, их использованием и снимет разногласия при определении налогооблагаемой базы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мониторинг земель СНТ показал существенные изменения в почвах за прошедшее время. Освоение земель привело к формированию новых почв, имеющих антропогенно-преобразованные профили с морфологическими и агрохимическими свойствами, отличными от почв естественного профиля. Как информационное обеспечение земельно-оценочных работ на локальном уровне, полученные данные отражают современные тенденции в трансформации почвенного покрова при интенсивном освоении. Общий тренд трансформации почв на земельных участках СНТ направлен на формирование почв типа агроземов, имеющих больший уровень продуктивности за счет внесения органического мелкозема, минеральных и органических удобрений (компост), минимальных нагрузок на почвы. Все почвы имеют оптимальные показатели плотности для возделывания овощных культур, но из-за близкого стояния грунтовых вод лимитированы при выращивании садовых культур.

Эти изменения характеризуют очевидный рост продуктивности почв земельных участков. Как оценить произошедшие изменения в почвах с точки зрения кадастровой стоимости земель? С одной стороны, болотные почвы из малопригодных земель для использования в сельском хозяйстве трансформировались в земли продуктивные. Тем самым выполняется основная функция кадастровой оценки земель – учета, охраны и повышения продуктивности почв, в которой затрагиваются как личные, так и государственные интересы. С другой стороны, тренд роста продуктивности почв

СНТ, доходности, должен увеличивать кадастровую стоимость земель и, следовательно, налогооблагаемую базу. В реальности должно быть наоборот. Улучшение почв снижает налог, ухудшение – увеличивает.

Решение нам видится в мониторинге земель СНТ, создании информационной базы данных по почвам земельных участков, формировании обоснованной налогооблагаемой базы, основу которой составляют почвенные параметры, определяющие плодородие почв. На уровне субъектов федерации эта проблема успешно решается (Столбовой и др., 2016) , тогда как на регионально-локальном уровне она требует определенных законодательных актов (Сапожников, Столбовой, 2012; Белоброва, 2014, 2017) . В этом плане новый федеральный закон и методические указания дают возможность шире использовать мониторинговые исследования почвенного покрова для информационного обеспечения оценки земель на локальном уровне. Мониторинг почв СНТ с характеристикой почвенных параметров ответственных за продуктивность почв может служить важным инструментом при кадастровой оценке и купле-продаже земельных участков.

Список литературы Мониторинг почв земельных участков как информационное обеспечение реестра почвенных ресурсов на локальном уровне

- Белоброва Д.В. Практика и особенности оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. Почвенные и земельные ресурсы: состояние, оценка, использование. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. С. 552-556.

- Белоброва Д.В. Информационное обеспечение реестра почвенных ресурсов на регионально-локальном уровне (на примере садовых некоммерческих товариществ)//Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса. 2017. № 4 (33). С. 51-56.

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.

- Жданова Р.В. Государственная кадастровая оценка земельных участков в новых условиях//Международный сельскохозяйственный журнал. Земельные отношения и землеустройство. 2017. № 5. С. 4-7.

- Замотаев И.В., Белобров В.П., Курбатова А.Н., Белоброва Д.В. Агрогенная и постагрогенная трансформация почв Льговского района Курской области//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2016. № 85. С. 97-114 DOI: 10.19047/0136-1694-2016-85-97-114

- Зонально-провинциальные нормативы изменений агрохимических, физико-химических и физических показателей основных пахотных почв Европейской территории России при антропогенных воздействиях. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2010. 174 с.

- Иванов А.Л., Савин И.Ю., Столбовой В.С. Качество почв России для сельскохозяйственного использования//Российская сельскохозяйственная наука. 2013. № 6. С. 41-45.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 224 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с.

- Кузнецов Д.Ю., Трошина Т.Л. Кластерный анализ и его применение. Ярославский педагогический вестник. 2006. № 4. С. 103-107.

- Методическое руководство по проектированию применения удобрений в технологиях адаптивно-ландшафтного земледелия/Под ред. Иванова А.Л., Державина Л.М. М.: Миннсельхоз РФ, РАСХН, 2008. 392 с.

- Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденное Приказом Минэкономразвития РФ от 12.05. 2017 № 226.

- Рожков В.А. Опыт разработки национальной системы оценки пригодности земель//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2014. № 76. С. 33-51.

- Сапожников П.М., Столбовой В.С. Методология создания информационного ресурса для целей оценки, контроля и мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения//Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 10. С. 82-91.

- Сапожников П.М., Табакова С.А. Актуальные вопросы проведения государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации//Вопросы оценки. 2013. № 1 (71). С. 9-14.

- Сапожников П.М., Третьякова Г.Б. Особенности определения рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственных угодий//Российская сельскохозяйственная наука. 2007. № 3. С. 3-4.

- Столбовой В.С. Единый государственный реестр почвенных ресурсов -основа развития земельных отношений в России.//Современные методы исследований почв и почвенного покрова. Мат-лы Всерос. конф. М., 2015. С. 130-147.

- Столбовой В.С., Ильин Л.И., Бибик Т.С., Ильин А.Л., Петросян Р.Д. К созданию государственного реестра почвенных ресурсов Владимирской области//Системы интенсификации земледелия как основа инновационной модернизации аграрного производства. Суздаль, 2016. С. 173-178.

- Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" от 3 июля 2016 № 237-ФЗ.

- Stolbovoy V.S., Molchanov E.N., Sheremet B.V. Morphogenetic basis of the unified state register of soil resources of Russia//Dokuchaev Soil Bulletin, 2016, V. 86, pp. 115-123 DOI: 10.19047/0136-1694-2016-86-115-123