Мониторинг постантропогенных ландшафтов Южной Карелии

Автор: Юркевич Мария Геннадьевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (157), 2016 года.

Бесплатный доступ

Дан прогноз постантропогенных (от 3 до 20 лет) сукцессий агроценозов. Установлено, что первичная стадия восстановительной сукцессии (от 3 до 5-6 лет) при достаточной продуктивности (4-8 т/га сухого вещества) имеет низкое видовое разнообразие агроценозов, что позволяет быстро и без дополнительных затрат вернуть данные луга в сферу хозяйственного использования. При сроке постантропогенного восстановления от 5 до 10 лет развитие биологического разнообразия в большей степени зависит от почвенно-климатических условий. Выявлено, что на торфяных почвах происходит вторичное заболачивание территории и как следствие появляются гигрофитные растения, на дерново-подзолистых почвах развивается суходольный луг. Развитие фитоценоза на шунгитовых почвах имеет свои отличия, связанные с особенностями почвообразующих пород. При увеличении биологического разнообразия видов, несмотря на возрастающую устойчивость экосистемы, происходит снижение ее хозяйственно-продуктивного потенциала.

Биологическое разнообразие, сукцессия, постантропогенные ландшафты, шунгит

Короткий адрес: https://sciup.org/14751073

IDR: 14751073 | УДК: 633.2.03:574.42:574.45:470.22

Текст научной статьи Мониторинг постантропогенных ландшафтов Южной Карелии

В условиях глобальных изменений природной среды все более актуальны комплексные исследования растительности с учетом ее прошлого, современного состояния и прогнозирования будущего. Составной частью таких исследований является моделирование постантропогенных сукцессий экосистем. Современные построения в теоретической фитоценологии и экологии сводятся к пониманию того, что необходимо создание моделей целостных характеристик любых систем – сообществ, биогеоценозов, экосистем [10]. В нашем понимании это анализ существующих процессов, в частности в растительном покрове, требующий выявления всех изменений в сообществах для конкретных природных условий на определенный период времени. В последнее время высказываются мнения об усилении процессов экотонизации биоты в целом и растительности в частности. Восстановительные сукцессии в старовозрастных посевах трав играют большую роль в поддержании и восстановлении биологического разнообразия экосистемы [11]. В то же время высокопродуктивные луговые угодия являются основой сельскохозяйственного животноводства. Общая продуктивность луговых экосистем находится в центре внимания большинства исследователей, поскольку напрямую связана с проблемами сельскохозяйственного производства. Существуют работы, которые показывают связь видового разнообразия и продуктивности лугов [9], [15], однако их биологическое разнооб- разие в процессе постантропогенного развития [7] зависит от целого ряда эдафических факторов. Так, например, луговые экосистемы Карелии развиваются в условиях дефицита солнечной энергии, поэтому весь ход восстановительной сукцессии может быть растянут в пространстве и во времени, иметь специфику, связанную с природно-климатическими особенностями территории. Кроме того, большая протяженность территории, а следовательно, контрастность экологических условий, в которых развиваются фитоценозы, создают предпосылки для более глубокого изучения данной проблематики.

Вопросы оценки влияния на луговые сообщества режима их использования рассматриваются в ряде работ [3], [12], [13], авторами выявлены закономерности формирования и антропогенной динамики лугов с различным гидрологическим режимом в зависимости от характера их использования: сенокосы, пастбища, неиспользуемые угодия. В настоящее время большие площади ранее залуженных многолетними травами сельскохозяйственных земель в агропромышленном секторе не используются. В связи с этим в агрофитоценозах происходит смена растительности, сопровождающаяся изменением биоразнообразия травянистой растительности, в том числе и за счет адвентивных видов.

Большинство лугов Карелии имеют вторичное происхождение и представляют собой традиционные сельскохозяйственные биотопы, то есть образуемые в результате традиционных методов ведения сельского хозяйства: сенокошения и выпаса. Изменения в укладе жизни населения, произошедшие в ХХ–ХХI веках, не могли не отразиться на луговых экосистемах. Если в 1920 году площадь лугов в Карелии составляла 213 тыс. га, то к концу 90-х годов лугов осталось чуть более 127 тыс. га, а в последние годы площади сократились практически в два раза – до 71,3 тыс. га1.

В связи с тем что на территории республики существует большое количество заброшенных лугов как автоморфных, так и на торфяных мелиорированных почвах, имеет большое прикладное значение изучение трансформации фитоценозов и экосистем в ходе постантропогенного развития этих ландшафтов. Инвентаризация ландшафтов Северного Приладожья и Заонежского полуострова показала высокий уровень разнообразия биоты [1], [4]. Луговые фитоценозы островных экосистем Онежского и Ладожского озер в результате как чрезмерного антропогенного использования, так и при полном его отсутствии подвержены регрессивным изменениям видового состава, в частности зарастанию древесно-кустарниковой растительностью и локальному вымиранию луговой флоры [5].

Несмотря на то что отдельные территории были изучены, районы южной части Карелии, ранее наиболее активно используемые в сельском хозяйстве, остались неисследованными. В этой связи целью работы было провести верификацию недостающих данных и составить полную картину сукцессий постантропогенных ландшафтов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В работе были проведены мониторинговые полевые исследования видового состава выведенных из лугопастбищного оборота сеяных лугов, в которых процессы постантропогенной сукцессии начались в разное время. Исследования проводили в среднетаежной подзоне Карелии. В ходе исследований было обследовано более 300 га в Пряжинском, Олонецком и Медвежьегорском районах Республики Карелия. Было заложено более 100 площадок для проведения геоботанического описания и учета продуктивности фитоценоза.

Описание растительности на всех участках было проведено по системе Браун – Бланке [14]. При описании растительности в Пряжинском районе дополнительно был использован весовой метод определения ботанического состава травостоя, разработанный во ВНИИ кормов [6].

Таксономическую принадлежность почв устанавливали на основе [2]. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statgraphis plus.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В Пряжинском районе обследовано более 100 га территории, которая охватывает Корзин-скую низину, сеяные луга в урочищах Чиркас, Рубчойла, Содъярви, Шомба. В урочище Чиркас было проведено геоботаническое обследование луговых сообществ, ранее используемых под сенокосы. Почва – дерново-слабоподзолистая освоенная легкосуглинистая на озерно-ледниковых супесях. В травостоях отмечена высокая доля кормовых злаков ( Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert, Alopecurus pratensis L.). В растительных сообществах присутствуют ценные в кормовом отношении бобовые виды ( Lathyrus pratensis L., Vicia cracca L., V. sepium L., Trifolium pratense L., T. hybridum L.). Однако наличие в травостое Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. указывает на начальную стадию восстановительной сукцессии агроценоза.

На Корзинской низине почва – торфяная низинная маломощная освоенная на озерно-ледниковых тяжелых суглинках. На некоторых исследуемых участках, несмотря на отсутствие антропогенного воздействия в течение последних 3–5 лет, велика доля ценных кормовых злаков: Dactylis glomerata L., Phleum pratense L., Phalaroides arundinaceae, Alopecurus pratensis. Ботанический состав фитоценозов при этом не отличается высокой степенью биологического разнообразия, что позволяет использовать данные угодья для кормовых целей без дополнительных затрат на поверхностное или коренное улучшение. Возвращение в агропроизводство части агроценозов низины затруднено по ряду причин: высокая степень закочкаренности площади Deschampsia caespitosa, высокая кислотность почв и доминирование в травостое Rumex acetosella L., на части площадей, наоборот, нейтральная кислотность и достаточный уровень плодородия почв способствовали разрастанию куртин Urtica dioica L., что также затрудняет хозяйственное использование. Несмотря на благоприятные условия развития Elytrigia repens (L.) Nevski, площади доминирования этого агрессивного вида незначительны. Все эти участки требуют поверхностного улучшения путем известкования площадей, улучшения водно-воздушного режима, восстановления режима сенокошения. В то же время на неиспользуемых в течение 10 и более лет участках присутствие в травостое существенного компонента лесной биоты (Chamaenerion angustifolium, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Salix acutifolia Willd., Betula pubescens Ehrh.) показы- вает наличие первичного этапа перехода луга в лесной биотоп. Данные площади возможно вернуть для сельскохозяйственного использования только путем кардинальных улучшений.

В урочище Рубчойла (почва – торфяная низинная среднемощная, освоенная, на ленточных глинах) и в урочище Содъярви (почва – дерновослабоподзолистая освоенная легкосуглинистая на озерно-ледниковых супесях) мелиорированные в 80-е годы прошлого века луга выведены из сельскохозяйственного использования в течение последних 10–15 лет. В этой связи на лугах отмечено увеличение уровня разнообразия видов. В отдельных случаях в составе фитоценоза возрастает компонента болотных экосистем (различных видов Carex , Juncus effusus L., Calamagrostis langsdorffi i (Link.) Trin., Scirpus sylvaticus L., Ru-bus arcticus L. Salix acutifolia ). Кроме того, возможно развитие мелиорированных территорий по принципу суходольного луга, в этом случае отмечено увеличение доли бобовых видов: Trifolium pratense , T. repens , T. hybridum , Lathyrus pratensis , Vicia cracca , V. sepium , а также разнотравья: Campanula glomerata L . , С. persicifolia , С. rotundifolia , Rhinanthus minor L., Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr., Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo.

В урочище Шом ба (почва – дерново-слабоподзолистая освоенная среднесуглинистая на озерно-ледниковых тяжелых суглинках) постантропогенное развитие луговых сообществ наблюдается в течение 20 лет. В этой связи на данной территории можно наблюдать развитие высокого уровня биологического разнообразия (в ассоциации отмечено более 40 видов). В травостоях встречаются виды более 20 семейств, при этом наличие древесной растительности ( Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth) незначительно. Доля ценных в кормовом отношении злаков невелика, однако в травостоях высоко участие бобовых видов и разнотравья. Встречаются малораспространенные виды – Trifolium aureum Pollich., Hypericum maculatum Crantz., Helichrysum arenarium (L.) Moench. Однако большие площади урочища занимают практически моновидовые луга Chamaenerion angustifolium . Луговые сообщества урочища в настоящее время нецелесообразно подвергать улучшению, необходимо проводить дальнейшие мониторинговые наблюдения за развитием сукцессий растительности. При возрождении местного промысла по выработке копорского чая данные луга представляют собой существенные источники сырья.

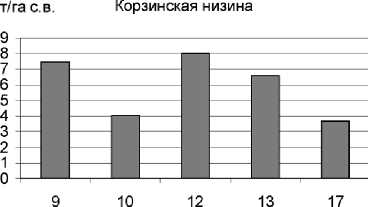

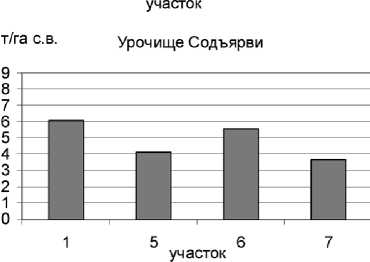

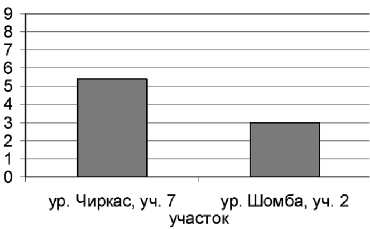

Анализ продуктивности исследуемых агроценозов показал, что урожайность трав варьировала от 3 т/га сухого вещества (с. в.) в урочище Шомба до 8 т/га сухого вещества на Корзинской низине (рис. 1). В целом установлена зависимость продуктивности луга от биологического разнообразия видов: чем выше разнообразие, тем ниже урожайность травостоя (коэффициент корреляции 0,8).

т/га с.в.

Рис. 1. Урожайность луговых фитоценозов Пряжинского района

В Олонецком районе республики обследовано более 200 га. Было установлено, что в постантропогенных луговых экосистемах в большинстве случаев преобладает травянистая растительность. В зависимости от возраста постантропогенной сукцессии и типа почвы можно отметить несколько направлений трансформации луговых сообществ.

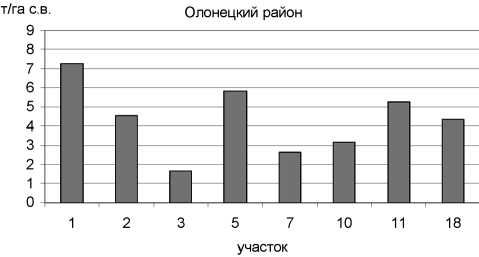

Первое направление включает в себя развитие пырейно-корневищной стадии зарастания лугов, сформировавшихся на почве торфяной низинной маломощной освоенной на озерно-ледниковых средних суглинках. В травостоях преобладают корневищные злаки (Elytrigia repens, Phalaroides arundinaceae, Alopecurus pratensis), однако видовое разнообразие лугов достаточно высоко (23–38 видов из 5–15 семейств). Данные фитоценозы на- иболее урожайны, их продуктивность колеблется от 4,3 до 7, 3 т/га с. в. (рис. 2).

Рис. 2. Урожайность луговых фитоценозов Олонецкого района

Специфика второго направления связана с доминированием в травостое (от 40 до 70 %) определенных видов из группы разнотравья ( Leu-canthemum vulgare Lam., Lysimachia vulgaris L., Achillea millefolium L., Lathyrus pratensis , Vicia cracca , Chenopodium album L.). Преобладающим типом почв являются дерново-подзолистые гле-еватые освоенные легкосуглинистые на озерно-ледниковых легких суглинках. Воздействие эдафических факторов способствовало тому, что такие участки по сравнению с вышерассмотренными менее продуктивны.

Третье направление воспроизводит корневищную стадию зарастания луга, в травостое доминирует Chamaenerion angustifolium (от 60 до 90 %), встречаются представители древесной флоры ( Salix caprea L., Salix pentandra L., Betula pendu-la , Betula alba , Populus tremula L., Picea abies (L.) H. Karst) . Возраст древесных видов на данной стадии развития не превышает 1–3 лет. В связи с низкой продуктивностью лугов использование данных растительных сообществ в хозяйственных целях без проведения коренного улучшения нецелесообразно.

В Медвежьегорском районе (в районе пос. Толвуя) было обследовано 80 га, исследуемые площади периодически используются под пастбища крупного рогатого скота. В урочище Пе-тюгинская травостой отличается высоким уровнем биоразнообразия (отмечено более 38 видов травянистой растительности). Высокое разнообразие на данном участке обусловлено контрастностью элементов микрорельефа (протяженный склон сильно каменистой гряды), а также плодородием почвы (дерново-шунгитовая сильнокаменистая суглинистая). В сообществе превалируют Centaurea jacea L., Anthriscus sylvestris, Hypericum maculatum Crantz., Knautia arvensis (L.) J. M. Coult, Campanula rapunculoides L. Зна- чительна доля Frangula alnus Mill. и Juniperus communis L., также в фитоценозе отмечены единичные экземпляры Pinus sylvestris. В урочище Кургаполе почва дерново-литогенная сильнокаменистая суглинистая. Травостой ежово-пырейно-разнотравный, менее разнообразный, чем вышерассматриваемый фитоценоз, помимо злаков в ценозе преобладают Centaurea jacea, Campanula glomerata, Achillea millefolium, Ranunculus cassubicus L., высок процент участия Juniperus communis, Frangula alnus, Betula pendula, Pinus sylvestris.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований был составлен прогноз постантропогенных растительных сукцессий. Установлено, что первичная стадия восстановительной сукцессии (от 3 до 5–6 лет) характеризуется невысоким видовым разнообразием агроценозов. Вместе с тем они имеют высокую продуктивность (4–8 т/га с. в.), что позволяет быстро и без дополнительных затрат вернуть данные луга в сферу хозяйственного использования.

При более длительном сроке постантропогенного восстановления (5–10 лет) развитие биологического разнообразия растительности связано не только с отсутствием влияния хозяйственной деятельности человека, но и с почвенно-климатическими условиями. Установлено, что на торфяных почвах происходит вторичное заболачивание территории, как следствие появляются гидрофитные растения, на дерново-подзолистых почвах развивается суходольный луг.

На шунгитовых почвах развитие фитоценоза имеет свои особенности, обусловленные богатством почвообразующих пород щелочноземельными металлами [8]. Выявлено, что при увеличении биологического разнообразия видов, несмотря на возрастающую устойчивость экосистемы, происходит снижение ее продуктивного потенциала.

Регрессивные изменения видового состава луговых фитоценозов, в частности зарастание древесно-кустарниковой растительностью и локальное вымирание луговой флоры, сформировавшейся на почвах с гипертрофированным водным режимом, возможно на начальном этапе сукцессии, на автоморфных почвах оно может проявиться спустя 20 лет и более. Возвращение в сельскохозяйственное производство агроценозов, на которых антропогенное воздействие отсутствовало более 5 лет, требует существенных финансовых затрат для проведения мероприятий коренного улучшения угодий.

* Работа выполнена в рамках государственного задания 0221-2014-0009.

MONITORING OF POSTENTRAPMENT LANDSCAPES OF SOUTH KARELIA

Список литературы Мониторинг постантропогенных ландшафтов Южной Карелии

- Громцев А. Н., Крутов В. И. Инвентаризация и изучение биоразнообразия на Заонежском полуострове и в северном Приладожье Республики Карелия: основные итоги//Сохранение биологического разнообразия Фенноскандии: Тез. докл. междунар. конф. Петрозаводск, 2000. С. 24-26.

- Егоров В. В., Фридланд В. М., Иванова Е. Н., Розов Н. Н., Носин В. А., Фриев Т. А. Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 224 с.

- Кокорина Н. В. Оценка биоразнообразия пойменных фитоценозов//Вестник Югорского государственного университета. 2009. № 3 (14). С. 44-51.

- Кравченко А. В., Кузнецов О. Л. Значение охраняемых природных территорий приграничной полосы в сохранении разнообразия флоры//Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2003. С. 82-91.

- Лайдинен Г Ф., Батова Ю. В. Влияние сельского хозяйства на состояние луговых фитоценозов южной Карелии//Сохранение биологического разнообразия Фенноскандии: Тез. докл. междунар. конф. Петрозаводск, 2000. С. 58-59.

- Методика опытных работ на сенокосах и пастбищах/ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса. М., 1961. 287 с.

- Миркин Б. М., Хасанова Г. Р., Абрамова Л. М., Суюндуков Я. Т. Сукцессии в посевах многолетних трав: закономерности, вклад в биоразнообразие и устойчивость агроэкосистем//Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. биол. 2002. Т. 107. Вып. 4. С. 39-45.

- Морозова Р. М. Почвы и почвенный покров Заонежья Карелии//Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2004. Вып. 6. С. 69-89.

- Панченкова И. А. История изучения и современное состояние лугов Приволжской возвышенности//Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 6 (112). С. 16-18.

- Сизых А. П., Воронин В. И. Почвенно-геоботаническое профилирование в изучении сообществ контакта «лес -экстразональная степь» и зональной лесостепи (Байкальский регион)//Экология. 2013. № 2. С. 83-89.

- Шварц Е. А. Сохранение биоразнообразия: сообщества и экосистемы. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. 111 с.

- Шушпанникова Г. С. Формирование и деградация лугов под влиянием сенокошения и выпаса в поймах рек Вычегды и Печоры//Экология. 2014. № 1. С. 40-44.

- Юркевич М. Г. Горизонтальная структура агроценозов южной Карелии//Экология и география почв. Петрозаводск, 2009. С. 105-116.

- Raabe U., Brandes D. Flora und Vegetation der Dörfer im nordöstlichen Burgenland//Phytocoenologia. 1988. Vol. 16. № 2. P. 225-258.

- Robertson T., Rosenzweig C., Benson V., Williams J. R. Projected impacts of carbon dioxide and climate change on agriculture in the Great Plains//Challenges in dryland agriculture. 1993. № l. Р. 675-677.