Мониторинг социально-медийной среды и формирование позитивного имиджа цифровых городских сервисов (на примере кикшеринга)

Автор: Панасюк М.С.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 6 (124), 2025 года.

Бесплатный доступ

Для цифровых сервисов позитивный имидж означает не только привлекательность, но и легитимность - согласие общества с присутствием такого сервиса в городской среде. Позитивный имидж строится на эмоциональной близости, доверии и чувстве нормальности. При этом инструменты взаимодействия с общественностью (PR-коммуникации) могут служить формированию релевантного образа инновации, а также информировать и воспитывать пользователя, создавать культурный сценарий поведения. В целях решения этих задач в статье рассматривается специфика бренда как многофункционального мобильного приложения, предоставляющего доступ к продуктам и сервисам цифровой экосистемы (супераппа). Выявляется логика платформенного роста, проведен сравнительный анализ восточной и западной траекторий развития супераппов. На основе статистических данных, включая данные органов власти, определяется регуляторный и социально-медийный контекст кикшеринга, что в перспективе может способствовать преодолению фазы «дискурсивного конфликта» при внедрении любого нововведения, претендующего на изменение конфигурации общественного пространства. Предложенная методика подтверждает, что в условиях стремительного роста рынка кикшеринга в России конкуренция между ведущими операторам постепенно смещается из тарифной плоскости в область публичных коммуникаций. Именно медийное позиционирование начинает формировать доверие горожан, влияет на регуляторные решения и задает ритм сезонного спроса.

Кикшеринг, pr-стратегии, суперапп, платформенный рост, регуляторные решения, мониторинг социально-медийной среды, безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/170210552

IDR: 170210552 | DOI: 10.24412/2411-0450-2025-6-158-165

Текст научной статьи Мониторинг социально-медийной среды и формирование позитивного имиджа цифровых городских сервисов (на примере кикшеринга)

Для сервисов кикшеринга, таких как Яндекс Go, МТС Юрент или Whoosh, позитивный имидж означает не только привлекательность, но и легитимность – согласие общества с присутствием сервиса в городской среде. Позитивный имидж строится на эмоциональной близости, доверии и чувстве нормальности. При этом PR может служить инструментом формирования и нормализации образа. PR-коммуникация призвана не просто информировать, а воспитывать пользователя и создавать культурный сценарий поведения: «я горожанин, я использую кикшеринг – это безопасно, удобно и правильно».

Реализация данного сценария требует использования сложных эмоциональных и когнитивных стратегий с учетом разработанной в науке типологии имиджей [1, 2], которая предполагает наличие у того или иного явления, в том числе сервиса:

-

- рационально-делового образа;

-

- социально-этического образа;

-

- эмоционально-человеческого образа;

-

- символического образа.

Для кикшеринга особенно актуальны второй и третий типы. Создание образа «заботящегося, надёжного, социально ответственного сервиса» позволяет снизить градус антагонизма, направленного против всей категории средства индивидуальной мобильности (СИМ). При этом разработаны и активно применяются на практике, в частности в работе ЯндексGo, такие виды PR-деятельности, как продуктовый, имиджевый. Их механизмы рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1. Типология PR-деятельности ЯндексGo

|

Вид PR |

Направленность |

Цель |

Примеры активаций |

|

Продуктовый PR ( proactive ) |

Функциональные новинки и пользовательский опыт |

Усилить perceived use value, стимулировать кросс-пользование |

Тест-драйв электросамока-тов с блогерами; промокоды на пакеты минут; сто-рителлинг «первой поездки» в TikTok |

|

Имиджевый PR ( reactive / trust-building ) |

Социальная ответственность и безопасность |

Удержать/восстановить доверие после критики, продемонстрировать заботу |

Сообщения о снижении скорости до 20км/ч; партнёрство с Департаментом транспорта; запуск страховки «Штраф-Плюс» |

Такое разделение коррелирует с матрицей проактивных/реактивных стратегий, разработанных в концепции заинтересованных сторон Р. Эдварда Фримена [3]. Продуктовый PR создает ценностное предложение ( value propositions ) до возникновения запроса, в то время как имиджевый PR отвечает на уже проявленный общественный запрос, корректируя дисбаланс между ожиданиями и реальностью.

Функции PR в формировании позитивного имиджа сервиса кикшеринга можно определить следующим образом:

-

- информационная: постоянное пояснение правил использования СИМ, тарифов и страховых механизмов;

-

- эмоционально-социальная: смещение фокуса с «опасного гаджета» на «зелёную и удобную альтернативу автомобилю»;

-

- кризисно-регуляторная: оперативное реагирование на ДТП-сюжеты, участие в разработке ГОСТов и отраслевых меморандумов;

-

- инновационно-репутационная: позиционирование кикшеринга как входа в «единую дверь городского опыта», где пользователь решает все транспортные задачи.

В контексте российской медиасреды, насыщенной негативными сюжетами о травмах, PR-модель Яндекс Go демонстрирует «матрёшечный» подход: продуктовые релизы вкладываются в более крупный нарратив безопасности, а тот, в свою очередь, встраивается в бренд-рассказ о «технологически продвинутом, но социально ответственном» городском сервисе.

Специфика бренда как многофункционального мобильного приложения, предоставляющего доступ к продуктам и сервисам цифровой экосистемы (супераппа)

Бренд Яндекс Go прошел путь от отдельного сервиса заказа такси к полноценному супе-раппу, интегрирующему широкий спектр городских услуг.

Современная исследовательская традиция описывает супераппы как закрытые цифровые экосистемы, объединяющие разнородные сервисы в единую инфраструктуру, где пользователь получает «плавный, контекстуализированный, интегрированный и централизованный опыт» – формулировка, закрепленная в систематическом обзоре Durval Lucas Jr. и Evandro Lopes (2023) [4]. Такие платформы строятся на мультизадачной логике, а их устойчивость обеспечивают перекрёстные сетевые эффекты: чем больше комплементарных сервисов и пользователей, тем выше ценность всей экосистемы. В одном из своремен-ных исследований подчеркивается, что именно сила двухстороннего рынка и эффект притяжения новых клиентов через расширение сервисного портфеля делает супераппы основной формой конкуренции в мобильной экономике [5].

Яндекс Go укоренился в этой логике платформенного роста. Функциональное ядро – заказ такси – постепенно было дополнено сервисами горизонтальной (еда, продукты, экспресс доставка) и вертикальной (самокаты, каршеринг) диверсификации, а также платежной связкой (Яндекс Pay), формируя платформенный замок, где каждый новый сервис усиливает предыдущий. С точки зрения теории цифровых экосистем это соответствует модели «расширения граничных ресурсов» (boundary resources expansion): API и общая учетная запись позволяют пользователю бесшовно перемещаться между сервисными слоями, а самой платформе – собирать данные о поведении для последующей персонализации предложений. При этом возникает так называемый эффект спутника (halo effect) [6], когда позитивный опыт в одном сервисе повышает вероятности использования других – именно так кикшеринг привлекает аудиторию, уже лояльную к такси.

В Яндекс Go в 2020-2025 гг. все крупные расширения – «Лавка», «Маркет Express», аренда самокатов, каршеринг – брендировались под зонтичным именем «Яндекс» без публичного размещения сторонних логотипов. Внешние партнеры подключаются лишь на уровне API (логистика, билеты, бронирование) и остаются «невидимыми» для пользователя. Такая стратегия усиливает контроль над данными и платежным контуром, но ограничивает темп расширения инновационного пула по сравнению с восточной моделью открытой платформы.

В академической литературе также обращается внимание на темную сторону супе-раппов – усиление информационного контроля, экстернализацию трудовых рисков и приватизацию публичных услуг. WeChat и Grab (восточный модель) служат примером того, как концентрация сервисов в одном приложении ведет к гипертрофированным эффектам слежения и зависимости поставщиков [7]. Яндекс Go, несмотря на склонность к развитию по западной модели, демонстрирует схожие риски: алгоритмическое ценообразование в такси и кикшеринге усиливает асимметрию информации, а включение платежного контура связывает пользователя с экосистемой, снижая возможности выбора.

Дополнительное измерение – синергия услуг. Предполагаемая пользователем выгода возрастает не линейно, а экспоненциально c числом сервисных связок, при условии когерентного интерфейса и единой платежной системы. В случае Яндекс Go когерентность достигается благодаря унифицированному интерфейсу и единой карте лояльности (кэшбэк Plus). Но количественные данные отзывов свидетельствуют: если техническое качество хотя бы одного сервиса падает, возникает «эффект домино» – негатив перетекает на всю экосистему.

Ценность Яндекс Go создается совместно пользователем и платформой в процессе потребления услуг, различные услуги подталкивают пользователя пробовать что-то новое. Так, пользователю Яндекс Такси или потребителю Яндекс Лавки проще использовать электросамокаты Яндекс Go из-за единого окна доступа. Данная специфика во многом определяет регуляторный и социально-медийный контекст кикшеринга, требующий самостоятельного анализа.

Регуляторный и социально-медийный контекст кикшеринга

За пять лет, прошедших с момента запуска первых массовых сервисов аренды электросамокатов, российский рынок кикшеринга превратился в полноценный сегмент «городской микро‑мобильности».

С 1 марта 2023 г. вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения, закрепив категорию СИМ для устройств мощностью до 0,25 кВТ и приравняли их владельцев к пешеходам, сохранив разрешение ездить по тротуарам. Остальные правила – возраст аренды, «медленные зоны» в 10-15 км/ч и идентификационные номера – прописываются в соглашениях городов с операторами; в Москве и Санкт-Петербурге такие зоны уже охватывают центры и парки.

Статистика МВД России фиксирует рост зарегистрированных ДТП с электросамокатами между 2022 и 2023 гг. с 941 до 3100 случаев. Доля прокатных устройств среди участников поднялась с 32% до 52%. За первое полугодие 2024 г. было зарегистрировано 1891 ДТП, из них 68% пришлись на арендуемые самокаты, причем 40% происшествий случились на тротуарах и 17% на пешеходных переходах.

При этом операторы активно занимаются саморегулированием: обязуют пользователей к регистрации через паспорт, предлагают тесты на знание ПДД, автоматизируют штрафы, устанавливают уникальные номерные знаки, по которым ГИБДД может получать данные нарушителя из базы приложения (супераппа).

В документе «Регулирование использования электросамокатов», подготовленном Цен- тром стратегических разработок, авторы предлагают единый стандарт для улучшения регуляторных мер: учет всех СИМ, запрет на движение по тротуарам при отсутствии велодорожек, обязательное ношение шлемов и страхование, обмен данными операторов с ГИБДД в реальном времени. Более жесткий вариант дополняет эти меры лицензированием водителей и штрафами, взыскиваемыми через приложения. Ключевое предупреждение звучит так: одиночные инициативы (например, только штрафы или только учет) не дадут должного эффекта, поскольку безопасность требует применения комплексных мер.

В настоящий момент на рынке существуют три крупных игрока в сфере СИМ:

-

1) Whoosh заработал в Москве в июне 2019 г., предоставив в пользование 200 самокатов. К концу сезона география присутствия расширилась, захватив Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Со времени основания компания сумела привлечь большие инвестиции, провести первую публичную продажу акций акционерного общества неограниченному кругу лиц (IPO) и развернуться в Южной Америке:

-

2) Юрент появился в июне 2020 г. и стал частью экосистемы МТС в 2022 г.;

-

3) Яндекс – самый молодой сервис, который начал работать в 2021 г. в Москве.

По данным исследовательского портала Truesharing, в сезоне 2024 г. количество поездок выросло на 33,1 % и достигло 281,6 млн; парк устройств увеличился до 401 тыс. самокатов (рост 20,6 % за год), а совокупная выручка операторов составила 31,1 млрд руб. Столичный департамент транспорта фиксирует схожую динамику: только в Москве сервисами кикшеринга регулярно пользуются более 4 млн жителей, совершивших к маю 2024 г. свыше 10 млн поездок с начала сезона. Таким образом, микромобильность из нишевого развлечения превратилась в повседневный транспортный инструмент, особенно востребованный на так называемой последней миле (наряду с обычными самокатами, велосипедами и моноколесами электросамокаты называют транспортом последней мили, так как они позволяют быстро добраться от станции или остановки до пункта назначения).

Однако за новым видом транспорта закрепилась «дурная слава» еще с момента первых запусков. Здесь уместно отметить, что почти любое нововведение, претендующее на изменение конфигурации общественного пространства (как физического, так и символического), проходит через фазу «дискурсивного конфликта»: от статуса «чужого» – опасного, несогласованного с привычным порядком, к «интегрированному», то есть принятому, нормализованному элементу повседневности.

Электросамокаты вынужденно находятся на стыке двух зон: они одновременно затрагивают проезжую автомобильную часть и тротуары с пешеходным движением. Возникает сложность для автомобилистов, поскольку водители электросамокатов для них – слабозащищенные, хаотичные участники дорожного движения, и для пешеходов, в плавный ритм прогулок которых вмешивается источник риска. Такое положение создает высокую плотность негативных нарративов в медиа и социальных сетях, которые затмевают объективную проблему отсутствия необходимой инфраструктуры при очевидной перегрузке мегаполисов.

Рассмотрим мнения, опубликованные в СМИ, за 2024 г. По данным исследования ВШЭ (2024), кикшеринг вызывает устойчивое раздражение у многих жителей крупных городов. Основные источники негативного восприятия:

-

– беспорядочная парковка;

-

– нарушение правил движения;

-

– большое число ДТП;

– ощущение социальной агрессии (самокаты мешают, раздражают, «выпадают» из общего городского контекста).

Дополнительно, по результатам опроса, опубликованного Газетой.ру (2024), около 74% респондентов считают электросамокаты опасными для пешеходов, а 64% – для самих пользователей. При этом 35% россиян высказались за полный запрет кикшеринга в своем городе.

Важно отметить, что такое негативное восприятие не уникально для России – аналогичные процессы наблюдались в других странах на этапе запуска кикшеринга. В некоторых странах «инфляция доверия» приводила к локальным запретам прокатных электросамокатов, как, например, в Париже или Мельбурне. Однако все же в большинстве стран отношение смягчалось после запуска PR-кампаний, инфраструктурных доработок и усиления регулирования.

Представляет интерес сезонный период использования самокатов со старта (апрель) в 2024 до его завершения (ноябрь).

Согласно исследованию Ассоциации операторов микромобильности, за девять месяцев

2024 г. доля поездок без инцидентов и происшествий на самокатах у операторов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» составила 99,9% от общего количества поездок. Вторичные данные о кикшеринге за сезон-2024 представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сводная таблица вторичных данных о кикшеринге за сезон-2024

|

Источник |

Краткое содержание |

Тональность восприятия |

|

HSE (Высшая школа экономики) |

Исследование восприятия кикшеринга: раздражение, запрос на регулирование, неприятие как формы мобильности |

Сдержанно-негативная |

|

Газета.ру |

Опрос: 74% считают самокаты опасными для пешеходов, 35% – за полный запрет в городе |

Негативная |

|

Ведомости |

Интервью с представителями индустрии: проблема не в сервисе, а в инфраструктуре и регулировании |

Нейтральная / конструктивная |

|

Октагон.Медиа |

Экспертный обзор: необходима интеграция, а не запрет. Анализ системных решений |

Аналитически сдержанная |

|

Комитет транспорта Москвы |

Позиция властей: вместо запрета – ограничение скоростей, улучшение зон парковки, развитие инфраструктуры |

Сбалансированная |

В таблице 2 представлены пять разнопрофильных площадок, на которых выражены мнения о кикшеринге в академическом (НИУ ВШЭ), массово-новостном (Газета.ru), деловом (Ведомости), экспертном (Окта-гон.Медиа) и нормативном (Комитет транспорта Москвы) разрезе. Две площадки (ВШЭ, Газета.ru) фиксируют негатив или сдержаннонегативную тональность. Три (Ведомости, Октагон.Медиа, Комитет) – нейтральноконструктивную. Это отражает поляризацию медиа-дискурса: массовые опросы транслируют эмоции недоверия и сомнения, в то время как эксперты и регулятор рационально оценивают возможности решения проблемы.

Итак, в федеральных изданиях мы видим, что среди горожан доминирует дискурс страха, однако редакционные тексты – это лишь поверхностный слой публичной сферы. Для того чтобы углубиться в восприятие электросамокатов общественностью, рассмотрим с помощью системы аналитики и мониторинга «Медиалогия СМ» сообщения в соцсетях за период с начала проката до 3 месяцев (ограничение системы) с помощью построения лингвистического поиска. Так можно установить “statistics of fear”[8] – числовое отражение коллективных опасений.

Для этого определяем временные рамки – с 1 апреля 2024 г. по 1 июля 2024 г. Базовая выборка – все упоминания тематики: самокат*, электросамокат*, кикшеринг*. Задаем негативный срез с помощью словаря опасности: (ДТП OR травм* OR опасн* OR запрет*). Результат – 2,5 тыс. сообщений, из которых с помощью автоматического лингвистического анализа 874 отнесены к негативному кластеру (табл. 3).

Таблица 3.

|

Бренд-оператор |

Все упоминания |

Негативные |

Доля негатива |

|

Whoosh |

2075 |

763 |

36,8% |

|

МТС Юрент |

988 |

410 |

41,5% |

|

Яндекс Go |

812 |

321 |

39,5% |

Метод: в каждой записи искались также ключи «Whoosh», «МТС Юрент», «Яндекс Go». Один пост мог содержать несколько брендов, поэтому суммарное число срабатываний превышает количество сообщений в целом.

Несмотря на лидирующий Share of voice Whoosh, самая большая доля негативных сообщений пришлась на МТС Юрент (~42%). В отношении Яндекс Go негатив оказался ниже, но все равно остается на значительном уровне. В таблице 4 представлена детализация соотношения частоты эксцессов и органи- зационных неудобств использования, а также негативного отношения (выраженного в сообщениях СМИ и социальных сетях) и клю- чевых слов, которые характеризуют негативные явления, связанные с использованием кикшеринга.

Таблица 4.

|

Фрейм тревоги |

Частотность |

% от негатива |

Иллюстрация ключевых слов |

|

ДТП/травмы пешеходов |

1540 |

74% |

ДТП, сбил, травма, перелом, погиб, госпитализирован |

|

Парковка/«бросили на тротуаре» |

415 |

20% |

во дворе, под окнами, завал |

|

Несовершеннолетние на СИМ |

66 |

3% |

школьник, подростки, несовершеннолетние |

|

Цена/залог |

148 |

3% |

дорого, списало деньги, не вернули залог |

Социальный страх концентрируется вокруг физической опасности (травмы) и визуального мусора (брошенные самокаты). Пики упоминаний зафиксированы 13 мая, 27 мая, 3 июня. Каждый совпадает с резонансным ДТП в Москве или Санкт-Петербурге.

Итак, травмоопасность является ядром негативного кластера. Почти 75% всего негатива связано с ДТП и травмами пешеходов. Это подтверждает, что именно рисковая риторика задает общественную эмоцию, тогда как парковочные удобства, финансовые претензии играют менее заметную роль. Следовательно, любые попытки сместить фокус на «удобство», игнорируя травмы, будут восприниматься аудиторией как уход от основной проблемы. Настороженное отношение в соцсетях и умеренная риторика федеральных СМИ создают многослойное поле коммуникационных рисков и в то же время возможностей для коммуникации с общественностью по поводу внедрения новых сервисов.

В связи с тем, что основной репутационной угрозой являются ДТП, то от компаний-операторов в первую очередь стоит ожидать инфоповодов, связанных с регулированием травматичных ситуаций. Однако этим PR-деятельность не исчерпывается.

Анализу коммуникационной деятельности операторов в СМИ может способствовать поиск в Медиалогии, где в качестве ключевого слова выбирается «электросамокат» и его синонимы, а в качестве объектов исследования – Whoosh, МТС Юрент и Яндекс Go. Для того чтобы охватить прошедший сезон-2024 и текущий сезон-2025 ограничим период с 1 марта 2024 г. по 1 июня 2025 г. Источниками мониторинга выступают федеральные СМИ.

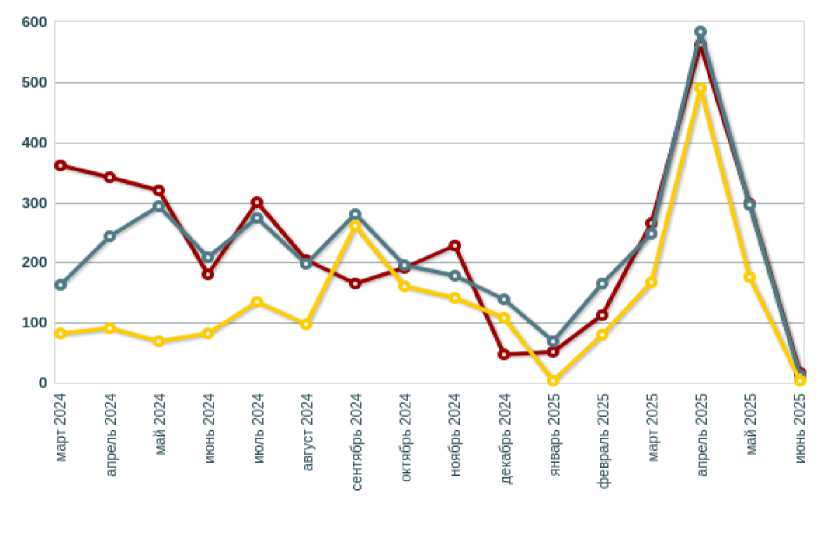

Традиционно сервисы кикшеринга открывают сезон с наступлением тепла и благоприятных погодных условий. Обычно это происходит в конце марта – начале апреля, когда температура поднимается выше нуля. В 2024 году прокат стартовал в конце марта, но мы рассматриваем период с начала месяца в связи с определенной повторяющейся хронологией информационной повестки. Поделить сезон на информационные периоды можно следующим образом:

-

1. pre-launch (февраль-март) – анонсы тарифов, договоренности с мэриями, технологические нововведения;

-

2. peak (апрель-август) – рост пользовательских историй и регуляторных новостей, сообщения об отраслевых мероприятиях;

-

3. late-season (сентябрь-октябрь) – спады, отчеты о ДТП, «последние мили» скидок;

-

4. off-season (ноябрь-февраль) – планы на инфраструктуру и КСО-активности (динамика сообщений и медиаиндекса представлена в графике 1 и таблице 5).

График 1.

Таблица 5.

|

Объект |

МедиаИндекс |

Количество сообщений |

|

Whoosh |

61 628,10 |

3 643 |

|

Urent |

59 189,10 |

3 543 |

|

Яндекс Go |

35 625,10 |

2 143 |

Вывод

Разработанная методика показывает, что в условиях стремительного роста рынка кикше-ринга в России конкуренция между ведущими операторам постепенно смещается из тарифной плоскости в область публичных коммуникаций. Именно медийное позиционирование начинает формировать доверие горожан, влияет на регуляторные решения и задает ритм сезонного спроса.

В развитие методики подобного монито- ние стратегии трех брендов по шести аналитическим уровням – от стратегического намерения и архитектуры сообщений до кризисного реагирования и измеримых эффектов в медиаполе. Такой комплексный подход позволяет увидеть, как различие в нарративах, каналах и тональность коммуникации выделяет конкурентов, выявить практики, способные задать отраслевой стандарт коммуникаций для сервисов городской мобильности.

ринга можно предложить также сопоставле- _an_Ecosystemic_Perspective.