Мониторинг социально-трудовой сферы Республики Бурятия

Автор: Дондокова Е.Б., Черепанова Т.П.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются мониторинг социально-трудовой сферы Республики Бурятия, общие экономические показатели, условия труда, уровень травматизма и профессионального заболевания, основные направления по улучшению условий и охраны труда.

Условия и охрана труда, травматизм, профессиональные заболевания, профессиональные риски

Короткий адрес: https://sciup.org/142148099

IDR: 142148099 | УДК: 331.46

Текст научной статьи Мониторинг социально-трудовой сферы Республики Бурятия

Основой любой модели экономики являются трудовые ресурсы, поэтому при решении задач, связанных с созданием инновационной экономики в республике, возникают определенные проблемы в связи с состоянием и сохранением человеческого капитала. Cовременная социально-экономическая ситуация в Республике Бурятия требует продолжения реализации мер, содействующих оживлению экономики, повышению степени социальной защищенности населения, реформированию системы управления охраной труда, основной задачей которой является формирование механизма экономического стимулирования работодателей к улучшению условий и охраны труда. Основное направление государственной политики в области охраны труда в Российской Федерации – обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, требующее перехода от реагирования на уже произошедшие несчастные случаи к их предупреждению, реализации комплекса превентивных мер.

Методы исследования

Для получения обоснованного представления о реальном положении, тенденциях экономической реформы, принятия корректирующих решений и прогнозирования социально-экономических последствий осуществляется систематическое государственное наблюдение за социальными, трудовыми процессами и сопоставление результатов наблюдения за предполагаемыми показателями – мониторинг социально-трудовой сферы.

Результаты исследований и их обсуждения

По данным Бурятстата, в Республике Бурятия в 2010 г. индекс промышленного производства достиг 122,9% по сравнению с 2009 г. В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак, индекс составил 27,4%, в текстильном и швейном производстве – 47,1%, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви – 36,5%; металлургическое производство возросло в 2,1 раза. На 1 января 2011 г. по сравнению с 1 декабря 2010 г. в крупных, средних и малых сельхозпредприятиях увеличилось: поголовье крупного рогатого скота на 2,9% и составило 46,9 тыс. голов; овец и коз на 9.8% – 97,1 тыс. голов; птицы на 27,7% – 261,5 тыс. голов. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с 2009 г. увеличилось на 17,6%, яиц – на 5,1%, тогда как производство молока снизилось на 11,4%.

Денежные доходы на душу населения составили 13430,0 руб., что на 7,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. Реальные располагаемые доходы увеличились на 1,3 %. Численность экономически активного населения составила, по итогам обследований населения по проблемам занятости, более 464 тыс. человек (280 тыс. человек в городе, 184 тыс. человек на селе), или 48,2% об- щей численности населения республики. Около 90%, или 417,3 тыс. человек (254 тыс. человек в городе, 163 тыс. человек на селе), экономически активного населения были заняты в экономике и 47,1 тыс. человек, или 10,1%, не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 8,8 тыс. человек.

Основной причиной снижения уровня как регистрируемой, так и общей безработицы явился общий экономический рост основного показателя валового регионального продукта, который составил 145,5 млрд.руб., объем на душу населения - 151 тыс. руб., что, в свою очередь, реально позволило дополнительно создать новые рабочие места. Дополнительным положительным фактором, повлиявшим на снижение безработицы, явилась реализация национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, строительства и сельского хозяйства, которая также дала импульс к созданию новых рабочих мест как в данных отраслях экономики, так и в сопряженных с ними. По данным Бурятстата, преобладающая часть занятого населения была сосредоточена в крупных и средних организациях, практически не претерпел существенных изменений продолжающийся кризис села, который характеризуется в первую очередь высоким уровнем безработицы. Сохранение снижения численности занятых в сельском хозяйстве вызвано рядом причин, среди них выделяются сохраняющаяся избыточная неэффективная занятость в отраслях сельского хозяйства, тяжелое финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных организаций, низкая привлекательность рабочих мест в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями экономики (более низкий уровень зарплаты, тяжелые условия труда). В 2010 г. в республике зарегистрировано 16367 организаций, а количество официально ликвидированных составило 2206, в том числе 2149 организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, почти такое же количество, как и вновь зарегистрированных организаций, осуществляющих указанные виды деятельности. Наряду с отмеченными тенденциями обозначилась существенная проблема, оказывающая негативное влияние на рынок труда, - продолжающийся демографический кризис, характеризующийся низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смерти. По оценкам Бурятстата, численность постоянного населения Республики Бурятия на 01.01.2011 г. составила 972,7 тыс. человек, в том числе городского населения 567,8 тыс. человек, или 58,4%, сельского - 404,9 тыс. человек, или 41,6%.

В условиях экономического роста и всемирной глобализации экономики с возникновением новых рынков сбыта, переходом на новые виды продукции возрос спрос на квалифицированную рабочую силу. Одной из составляющих дефицита высококвалифицированных работников является неготовность работодателей платить конкурентную (рыночную) заработную плату работникам, что служит одной из существенных причин низкого уровня жизни значительной части трудоспособного населения. Ухудшение экологической ситуации, недоступность высококвалифицированной медицинской помощи, обострение социально-экономической ситуации в стране, неконтролируемая миграция сельского населения, особенно молодого, в город и другие факторы способствовали резкому ухудшению демографических процес-сов, состояния здоровья сельского населения. Использование тракторов, комбайнов и другой специализированной сельскохозяйственной техники, не подлежащей ремонту и не соответствующей гигиеническим стандартам, моральный и технический износ оборудования достигают 60-70% и более. Применение ручного труда, недостаток средств малой механизации, трудоемкие операции и условия труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, составляют не менее 50% от общей численности трудящихся в сельскохозяйственном производстве.

В процессе труда работники сельского хозяйства подвергаются воздействию вредных производственных факторов: шум, вибрация от механизмов, запыленность, неблагоприятные погодные условия. Особенности сельскохозяйственного труда обусловлены тяжестью и напряженностью труда - нестационарные рабочие места, чередование рабочих операций, совмещение работниками нескольких профессий. Основными причинами, формирующимися неблагоприятными условиями труда, являются: несовершенство технологических процессов; конструктивные недостатки оборудования и рабочих мест; высокая доля ручного труда; несовершенство, отсутствие, неприменение средств индивидуальной защиты; нарушение техники безопасности. Неблагоприятные гигиенические производственные факторы - патогенные микроорганизмы, агрохимикаты и пестициды могут привести к возникновению инфекционных заболеваний. Применение нанотехнологий, в том числе в здравоохранении, биотехнологии, химической промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, практически не исследовано. Эти технологии и риски, связанные с производством, в настоящее время находятся в стадии развития. Однако информации о достижениях в применении нанотехнологий и их влияние на здоровье человека не изучены, сложно оценить число работников, подверженных их влиянию. Вредные условия труда порождают профессиональные заболевания, которые в 2010 г. зарегистрированы у 110 работников, страдающих различными формами профзаболеваний. При этом численность заболевших на производстве ежегодно увеличивается на 15-20 человек, что обусловливает дополнительные расходы не только Государственного учреждения регионального отделения ФСС РФ по Республике Бурятия, но и Фонда обязательного медицинского страхования. Неблагоприятные условия труда могут стать факторами риска развития общих и профессиональных заболеваний, которые приводят к временной или стойкой потере трудоспособности . Настораживает также тот факт, что из года в год отмечается омоложение контингента с первично установленными диагнозами профзаболевания. Больные в возрасте до 50 лет составляют около 50% от числа всех первичных больных. Из мероприятий профилактики профзаболеваний важнейшими являются периодические медицинские осмотры, которые направлены на выявление ранних признаков нарушения здоровья, вызванного производственными вредностями. Однако реабилитационные мероприятия становятся малоэффективными по следующим причинам: экономическим - в слабых хозяйствах отсутствуют средства на проведение периодических медицинских осмотров; организационным - низкий уровень сельских лечебно-профилактических учреждений; социальным - работник скрывает признаки заболевания, опасаясь потерять работу. В случае решения этих проблем удастся уменьшить негативное воздействие производственных факторов на организм работающих во вредных и опасных условиях труда, сохранить работоспособность и качество жизни на долгие годы.

Основная проблема возникновения заболеваний и травм - это отсутствие мотивации в улучшении условий труда у работодателя, подчиненных всех уровней управления и работников. По данным Бу-рятстата, в 2010 г. в организациях всех видов экономической деятельности произошло снижение количества несчастных случаев на производстве. Причины снижения численности пострадавших на производстве кроются не в качественном улучшении условий труда, а в сокращении численности занятых в наиболее травмоопасных отраслях экономики (транспорт, строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства). В результате анализа несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших в 2010 г. в организациях РБ, выявлены следующие причины: конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования; эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.п.; нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств и правил дорожного движения. В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, происшедших в РБ в 2010 г., около 70% вызваны типичными причинами организационного характера: неудовлетворительная организация производства работ, нарушения требований безопасности, недостатки в обучении работников безопасности труда, нарушения трудовой дисциплины и т.д., и около 30% - техническими, т.е. неисправное и недостаточно надежное оборудование, машины и механизмы.

Из общего количества расследованных несчастных случаев Государственной инспекцией труда в Республике Бурятия количество сокрытых несчастных случаев составило 22, в том числе групповых - 1, с тяжелым исходом - 19, со смертельным исходом - 2.

От травм на производстве погибло 17 человек. Из общего числа получивших смертельные травмы погибло в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 5 человек, обрабатывающих производств и строительства - по 4, по добыче полезных ископаемых - 3, транспорта и связи - 1 человек. Из общего числа пострадавших 64 человека (25%) составляют женщины (в 2009 г. - 34%).

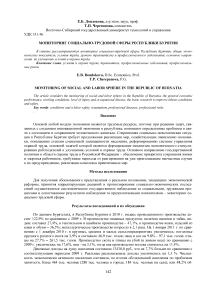

В 2010 г. из 561 организации разных форм собственности на 76 пострадали от травм и временно утратили трудоспособность 253 человека (рис. 1). Анализ численности пострадавших на производстве в зависимости от формы собственности показывает, что большая часть пострадавших приходится на предприятия государственной (202 человека) и частной собственности (124 человека) (табл.).

операции с рыболовство предоставление прочих коммунальных услуг недвижимым имуществом 3

оптовая торговля 2

с/х, охота и лесное хозяйство 19

произ-во и распр-ие эл.энергии, газа и воды 13

здравоохранение 22

транспорт и связь 23

обрабатывающие производства 99

добыча полезных ископаемых строительство 29

Рис. 1. Распределение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве по видам экономической деятельности в 2010 г.

Таблица

Травматизм на производстве за 2010 год

|

Наименование |

2010 |

|

Количество несчастных случаев, всего |

64 |

|

В том числе со смертельным исходом |

17 |

|

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, человек Все формы собственности В том числе: |

253 |

|

российская собственность |

202 |

|

государственная собственность |

50 |

|

собственность субъектов Федерации |

28 |

|

муниципальная собственность |

14 |

|

частная собственность |

124 |

|

Всего пострадавших при несчастных случаях на производстве, человек |

253 |

|

со смертельным исходом |

17 |

|

В том числе женщины |

1 |

|

Всего пострадавших при несчастных случаях на производстве на 1000 работающих соответствующего пола |

2,2 |

|

В том числе женщины |

1,2 |

|

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, человек |

2,2 |

|

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом |

10245 |

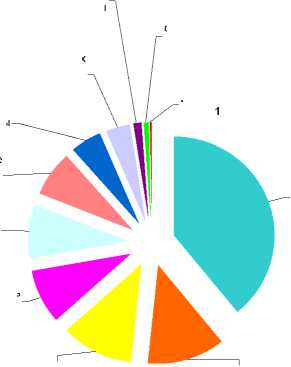

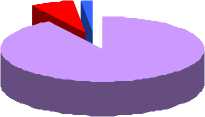

По данным Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия, в 2010 г. потери рабочего времени из-за временной нетрудоспособности работников составили 27,6 тыс. дней (в 2009 г. – 24,6 тыс. дней), по причине травматизма – 14,5 тыс. дней (в 2009 г. – 9,8 тыс. дней), каждый пострадавший в среднем за год отсутствовал на работе 57,2 дня (в 2009 г. – 45,6 дня). Сумма выплат за 2010 г. составила 14837,5 тыс. руб. (в 2009 г. – 11801,6 тыс. руб.), средний размер пособий составил 537,10 руб. (в 2009 г. – 437,37 руб.). Расходы на выплату пособий и страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2010 г. составили 38,6 млрд. руб. (в 2009 г. – 34,9 млрд. руб.), т.е. увеличились на 3,7 млрд. руб., или на 10,6 %. Ежемесячные страховые выплаты в 2009 и 2010 гг. составляли 91%, доля расходов на пособия по временной нетрудоспособности увеличилась с 2,5 млрд. руб. в 2009 г. до 2,7 млрд. руб. в 2010 г. В период 2009 - 2010 гг. доля пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляла 7%, доля единовременных страховых выплат осталась неизменной – 0,6 млрд. руб., или 2% (рис. 2).

2010 г. - 38,6 млрд. руб.

2009 г. - 34,9 млрд. руб.

7% 2%

91%

7% 2%

91%

ежемесячные страховые выплаты – 35,3 млрд. руб. ежемесячные страховые выплаты – 31,8 млрд. руб.

пособия по временной нетрудоспсобности пособия по выременой нетрудоспособности по обязательному социальному по обязательному социальному страхованию страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных от несчастных случаев на производстве и про- заболеваний – 2,5 млрд. руб.

■ фессиональных заболеваний – 2,7 млрд. руб единовременные страховые выплаты – 0,6 млрд. руб.

единовременные страховые выплаты – 0,6 млрд. руб.

Рис. 2. Структура расходов на выплату пособий и страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2009-2010 гг.

Выводы и предложения

На основании проведенного мониторинга социально-трудовой сферы определены основные приоритеты дальнейшего развития Республики Бурятия; разработаны программы и мероприятия, в том числе в области условий и охраны труда. Реализация комплекса превентивных мер, направленных на сохранение здоровья работающего населения и переход от реагирования на уже произошедшие несчастные случаи к их предупреждению, будет являться ключевым моментом новой идеологии в области условий и охраны труда. Правительство Республики Бурятия считает, что стратегической линией и основным приоритетом должны стать инвестиции в человеческий капитал, повышение степени социальной защищенности. Повышение благосостояния граждан через достойный труд, преодоление социального неравенства, превращение человека труда в основу политической и экономической стабильности общества есть конечная цель осуществляемых в республике преобразований, что в полной мере отвечает целям и задачам Международной организации труда.