Мониторинг состояния лесов высокой природоохранной ценности на примере малонарушенного массива междуречья Северной Двины и Пинеги

Автор: Журавлева И.В., Загидуллина А.Т., Луговая Д.Л., Яницкая Т.О.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Биоразнообразие и охрана природы

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Крупные лесные массивы являются лесами высокой природоохранной ценности и должны быть сохранены для будущих поколений. В работе представлены результаты дистанционного мониторинга и наземных обследований массива малонарушенных таежных лесов междуречья рек Сев. Двины и Пинеги в Архангельской обл.: приведены данные о сокращении площади, составлена карта базы аренды, в том числе участков, на которых действуют мораторные соглашения, представлены результаты исследования видового и экосистемного разнообразия, распространения редких видов, динамики усыхания еловых лесов.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116079

IDR: 146116079 | УДК: 502.63

Текст научной статьи Мониторинг состояния лесов высокой природоохранной ценности на примере малонарушенного массива междуречья Северной Двины и Пинеги

Введение. Развитие мирового рынка лесной продукции в последние годы происходит на фоне повышения экологических стандартов. Все большее распространение получает сертификация по системе Лесного попечительского совета (FSC). В России на данный момент сертифицировано 13 826 млн га лесов. Документы на лесоуправление получены 40 предприятиями отрасли. Данная процедура требует от арендатора выявления и сохранения лесов высокой природоохранной ценности [4], в том числе крупных лесных ландшафтов.

Крупные лесные ландшафты – это уникальные природные объекты, представляющие собой значительную ценность в поддержании экологического равновесия биосферы и в сохранении биоразнообразия. Только в их пределах может быть гарантировано сохранение многих элементов естественных экосистем: редких и исчезающих видов растений, популяций особо чувствительных к воздействию человека животных (особенно крупных хищников), путей их миграций, эталонных участков речных бассейнов. Крупные лесные массивы играют важнейшую роль в регулировании баланса углерода, речного стока, климата в макрорегиональном и глобальном масштабах, обеспечивают охрану природных экосистем от неблагоприятных «краевых эффектов», связанных с воздействием прилегающих освоенных территорий [11].

Наиболее полно проблема их сохранения проработана для таежных лесов европейского Севера России [10]. В рамках проектов по выявлению и мониторингу малонарушенных лесных территорий (МЛТ) были определены критерии их выделения и принципы картографирования. МЛТ – крупные (более 50 тыс. га) участки в пределах лесной зоны, с минимальным линейным размером 10 км. Они включают в себя лесные и нелесные (болота, горные ландшафты) экосистемы, в минимальной степени преобразованные хозяйственной деятельностью человека и не фрагментированные хозяйственно-транспортной инфраструктурой [8].

Отсутствие законодательной базы для сохранения МЛТ, недооценка их экологической роли, относительная доступность для освоения и экстенсивное ведение лесного хозяйства являются причинами постепенного сокращения площади уникальных коренных таежных лесов Севера европейской части России. В качестве временной меры до решения вопроса о создании ООПТ может рассматриваться мораторий – соглашение с заинтересованными сторонами о добровольном отказе арендатора от ведения хозяйственной деятельности в пределах ценных территорий, а также о применении на территориях, окружающих эталонные леса, наиболее щадящих способов и технологий лесопользования.

Большая часть малонарушенных лесов европейского Севера России сосредоточена в Архангельской области, республиках Коми и Карелия. Один из крупнейших лесных массивов (около 1 052 тыс. га) располагается в междуречье Северной Двины и Пинеги. Его территория составляет 3.3% всех МЛТ европейского Севера и 10% МЛТ Архангельской области.

Цель данной работы: мониторинг состояния и разработка подхода к сохранению и управлению малонарушенными лесами Европейского Севера России на примере Двинско-Пинежского массива.

Задачи работы:

-

- провести анализ сокращения площади растительного покрова за 1990 – 2006 гг;

-

- составить карту аренды основных лесопользователей с нанесением границ территорий добровольного отказа и участков щадящего лесопользования на 2007 г;

-

- оценить видовое и экосистемное разнообразие лесного массива, выявить места обитания редких видов растений;

-

- оценить динамику процесса усыхания ельников.

Общая характеристика Двинско-Пинежского лесного массива . Участок находится в бассейне р. Юла, между широтой N62º30' – 64º00' и долготой Е42º00' – 46º00'. На территории ведут лесохозяйственную деятельность 6 лесхозов. Массив входит в границы 4 административных районов Архангельской обл.: Пинежского, Виноградовского, Холмогорского и Верхенетоемского.

Территория относится к северо-западной части умеренного климатического пояса. Близость к Белому морю обусловливает продолжительную, но не суровую зиму, позднюю весну с возвратами холодов, прохладное короткое лето, а также значительное количество осадков и неустойчивые погодные условия. По территории участка протекает большое количество рек и ручьев, там находятся истоки крупных рек Пинежского и Двинского бассейнов. В силу значительной меридиональной протяженности данный массив относится одновременно к подзонам северной и средней тайги [1].

Территория участка представляет собой часть Двинско-Пинежского водораздела. Северотаежная часть массива занимает возвышенные равнины на известняковом плато (мергели), перекрытом мореной, местами слабокарбонатной. Рельеф плосковолнистый или всхолмленный, иногда с участками песчаных озерно-ледниковых равнин, а также карстом. Ландшафт характеризуется умеренной степенью заболоченности и большим количеством озер. Южная часть массива относится к подзоне средней тайги и занимает возвышенное холмистое моренное плато области среднечетвертичного оледенения. Дочетвертичные породы перекрыты московской мореной. Внутренние площади водоразделов часто заболочены, края же довольно сильно расчленены речными долинами [2].

Территория массива имеет высокую степень лесистости: 94% (около 980 тыс. га) составляют лесные земли, 5.6% занято болотами. Доминирующей лесообразующей породой на территории является ель (82,3% от лесной площади), сосновые леса составляют 10,1%, участки с преобладанием берёзы – 7,6%. Соответственно хвойные леса составляют 92,4% от лесной площади территории и 87% от общей площади.

Большая часть еловых лесов абсолютно разновозрастные. Преобладают ельники долгомошники (56% от общей площади еловых насаждений и 46% от всех лесных земель), ельники черничники (30% и 25% соответственно) в долинах рек и ручьев – ельники травяно-болотные (около 10%).

Значительная часть сосновых насаждений – низкопродуктивные сосняки сфагновые и травяноболотные. Сосняки черничники с участием ели до 4 ед. занимают 3,2 % лесных земель. Изредка встречаются чистые сосняки брусничные и лишайниковые, слагающиеся 2 – 3 поколениями сосны из-за периодических низовых пожаров.

Участки вторичных березовых насаждений среди коренных хвойных лесов массива в основном образовались в результате сильных пожаров. Участки мелколиственных лесов увеличивают разнообразие местообитаний и представляют интерес для изучения пирогенных сукцессий. На территории массива есть и коренные березняки на мезотрофных болотах. Осина в массиве чрезвычайно редка, встречается как примесь или одиночными деревьями на расстоянии 1 – 1,5 км от р. Юла, Юрас, Нижняя Тойма и других средних рек.

Методика и материалы. Оценка скорости потери растительного покрова за 1990 – 2006 гг. проводилась путем обработки и последовательного сравнения космических снимков Landsat 4/5 TM (1990), Landsat 7 ETM+ (2000, 2004) и ETM+SLC-off (2006) в среде программных продуктов ERDAS Imagine, ScanEx IMAGE Processor, ESRI ArcView. Работа по выявлению свежих рубок основывалась на том, что утратившие лесной покров территории характеризуются существенно большей яркостью в ближнем инфракрасном диапазоне 1550 – 1750 нм, чем исходные хвойные и смешанные леса. Необходимо подчеркнуть следующее:

-

- если между вырубками оставался лесной перешеек шириной менее 2 км, весь участок исключался из МЛТ;

-

- вдоль дорог выделялся буфер шириной 200 м.

Карта аренды лесопользователей выполнялась на векторной топографической основе масштабом 1 : 500 000. Квартальная сеть была оцифрована с лесных карт и материалов лесоустройств в рамках проектов Гринпис 2000 – 2004 гг. Границы эталонных территорий добровольного отказа и участков щадящего лесопользования наносились в соответствии с материалами Соглашений между Гринпис и заинтересованными арендаторами на 2007 г.

Летом 2006 г. была организована полевая экспедиция в массив сотрудников некоммерческих организаций и вузов с целью проведения наземных обследований. Для общей характеристики лесов исследованного участка использовались материалы лесоустройства. Оценка биологического разнообразия растительности территории проводилась с помощью маршрутных ботанических и геоботанических обследований. Геоботанические исследования проводились по стандартной методике в типичных и редких сообществах на пробных площадях 400 м2. Всего было сделано 30 описаний. Для оценки видового разнообразия растительных сообществ использовался индекс Шеннона [7].

Оценка усыхания проводилась методом перечёта 100 случайных деревьев из преобладающего полога с присвоением одной из шести категорий состояния [9]. Для оценки запаса оценивалась средняя высота господствующего полога и окружность стволов для каждого дерева [5]. Всего выполнено 9 перечетов в различных участках, где по экспертной оценке имело место усыхание ельников.

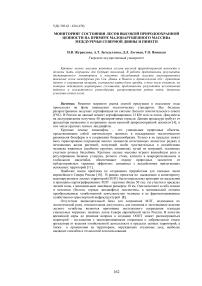

Результаты. Изменение площади лесов . Вырубки на Двинско-Пинежском водоразделе осуществляются по краям массива в пределах арендных участков. На полученной карте изменений лесного покрова показано последовательное уменьшение площади массива в 1990 – 2000, 2000 – 2004 и 2004 – 2006 гг. Общая площадь МЛТ сократилась в результате хозяйственной деятельности за 16 лет на 296,5 тыс. га, это около 22% территории массива 1990 г. (рис. 1). Из-за глубокой нестабильности лесного сектора экономики в России объемы лесозаготовок за исследуемый период возрастали в 1990 – 2000, 2004 – 2006 гг. и снижались в 2000 – 2004 г.г. Средние потери лесного покрова составили 18,5 тыс. га/год. В целом наибольшее сокращение площади произошло на севере и северо-западе массива (максимум в Челмохотском лесничестве Емезкого лесхоза – 5 900 га за 16 лет), в наиболее доступных районах с развитой дорожной сетью, тогда как южная и юго-восточная части, где большинство рубок прекратилось после 2000 г., потеряли значительно меньше. Однако наблюдается тенденция стабильного увеличения расчетных лесосек в южной части массива в кварталах Вершинского лесничества Верхнетоемского лесхоза, Сиверского лесничества Березниковского лесхоза и на юге центральной части в Клоновском лесничестве Березниковского лесхоза.

Рис. 1. Сокращение площади лесного покрова в Двинско-Пинежском лесном массиве в 1990-2006 г.г.

Наибольшее сокращение площади в 2004 – 2006 гг. произошло в Кавринском лесничестве Карпогорского лесхоза (1 028 га) и Вершинского лесничества Верхнетоемского лесхоза (971 га). Помимо вырубок в центре массива был проложен лесной зимник (длиной около 25 км), практически разделяющий МЛТ на две половины. Если в дальнейшем начнется его интенсивное использование, то это ускорит появление рубок внутри массива и приведет к изоляции обоих участков, что нарушит пути миграции животных и в целом будет способствовать развитию негативных краевых эффектов.

Лесная аренда и существующие природоохранные леса . На начало 2007 г. на территории массива лесохозяйственную деятельность осуществляют более 10 предприятий. Наиболее крупными арендаторами являются компании Даммерс, Светлозерский ЛПХ, Соломбальский ЛДК и Усть-покшеньгский ЛПХ, три из которых имеют сертификаты FSC на лесохозяйственную деятельность. Суммарная площадь аренды в МЛТ (460 тыс. га) занимает 43% ее территории, что составляет около 50% общей арендной базы компаний (таблица).

Таблица

Аренда на территории Двинско-Пинежского массива

|

Арендатор |

Общая площадь аренды, га |

Аренда в МЛТ |

Площадь добровольно го отказа, га |

Площадь щадящего лесопользо вания, га |

Общая площадь лесов, входящих в соглашени е, га |

||

|

Площа дь, га |

Доля аренды, % |

Доля МЛТ, % |

|||||

|

Даммерс |

130 672 |

33 629 |

25.7 |

3,2 |

16 653, 49.5 |

7 834 |

24 487 |

|

Светлозерски й ЛПХ |

146 217 |

92 681 |

63.4 |

8,8 |

17 962, 19.4 |

2 502 |

20 462 |

|

Соломбальск ий ЛДК |

238 821 |

183 758 |

76.9 |

17,5 |

171 457, 93.3 |

7 720 |

179 177 |

|

Усть-Покшеньгски й ЛПХ |

426 610 |

147 570 |

34.6 |

14,0 |

87 348, 59.2 |

28 380 |

115 728 |

|

Итого: |

942 320 |

457 629 |

48.6 |

43,5 |

293 418 |

46 436 |

339 854 |

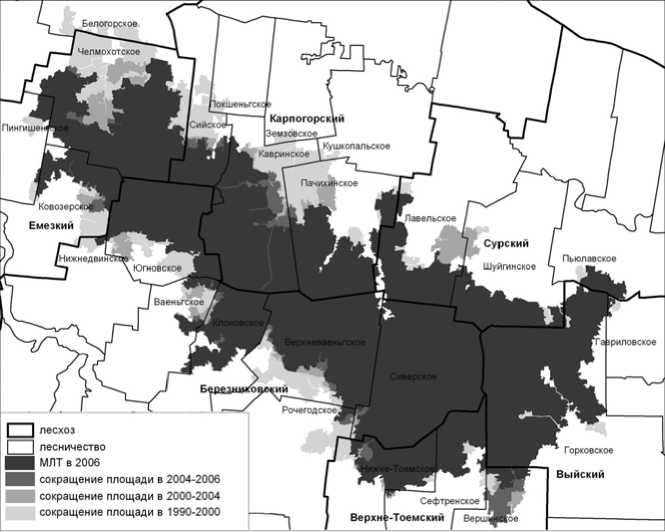

Начиная с 2001 г., лесопромышленники ежегодно заключают двусторонние Соглашения с Гринпис России о добровольном отказе от ведения заготовки древесины на значительной части аренды (от 19% до 93% площади арендуемых участков в МЛТ), наиболее ценной с точки зрения сохранения биоразнообразия и экономически нерентабельной при лесозаготовках. Вместе с зонами щадящего лесопользования площадь входящих в Соглашения территорий составляет около 340 тыс. га, а это 32% Двинско-Пинежского массива (рис. 2).

Функцию защиты лесного покрова в МЛТ, помимо Соглашений с лесопромышленниками, выполняют природоохранные леса, находящиеся в ведении органов лесного хозяйства на землях государственного лесного фонда. Их суммарная площадь в МЛТ составляет около 12% (рис. 2). В нескольких кварталах Горковского лесничества Выйского лесхоза образован генетический резерват, в котором запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая генотипическому составу насаждений или нарушающая их естественную динамику. Небольшая часть территории (1,6% от площади МЛТ) входит в биологические заказники Клоновский и Монастырский. Согласно положению о заказниках, в них запрещены сплошные рубки. Среди особо защитных участков леса (ОЗУ) основную долю составляют водоохранные зоны водных объектов (3-3,5% от общей площади), где запрещены сплошные рубки, кроме рубок по состоянию насаждений [6]. Площадь остальных ОЗУ составляет не более 0,3% от МЛТ.

Рис. 2. Границы арендных участков, в т. ч. территорий добровольного отказа и щадящего лесопользования

Биологическое разнообразие лесного массива . Видовое разнообразие. В лесных сообществах индекс Шеннона и видовое богатство существенно зависят от типа леса и ландшафтного положения участка. Наиболее бедными являются участки лишайниковой и брусничной групп на выпуклых формах рельефа, террасах, а также долгомошной и сфагновой групп на выровненных поверхностях в междуречьях. Количество видов сосудистых растений колеблется в пределах 4 – 8 на площадь описания, индекс Шеннона – чаще всего менее 4,3. Наибольшее видовое богатство (не менее 26 травянистых видов в сообществе) отмечено для участков леса болотнотравяной и приручейной групп, сформированных либо в логах, либо на склонах холмов и долин рек и ручьев. Наибольшее видовое разнообразие, связанное с участием неморальных элементов и кальцефильных видов отмечено для сообществ, сформированных в зоне распространения карбонатсодержащих коренных пород (54 вида травянистых растений в ельнике хвощево-разнотравном на надпойменной террасе р. Юлы). Индекс Шеннона в таких сообществах – более 5. Черничные и мелкотравно-кустраничковые ельники дренированных плакорных местообитаний занимают промежуточное положение по уровню разнообразия, среднее количество видов сосудистых растений в них 10 – 15, индекс Шеннона 3,4 – 5.

Следует отметить, что заключение об уровне видового разнообразия сделано лишь на основании списка сосудистых растений и основных доминантов моховолишайникового яруса, без учета прочих мохообразных, лишайников, грибов и пр. Вероятно, закономерности распределения видового разнообразия данных групп могут быть совершенно иными, поэтому нельзя утверждать, что одни типы леса являются более, а другие – менее ценными для сохранения биоразнообразия.

Обследованы также территории, где в настоящее время ведутся сплошные рубки. Встречены редкие виды: Leucorchis albida (исток ручья) и Corydalis bulbosa (пойма ручья), Saxifraga hirculus.

Экосистемное разнообразие. Типологическое разнообразие лесных сообществ данного массива очень высоко. Преобладают старовозрастные леса, хотя имеются участки относительно молодых (менее 100 лет) насаждений, возникших после локальных нарушений. Распределение растительных сообществ определяется главным образом режимом питания и увлажнения, которые, в свою очередь, зависят от положения сообщества в рельефе. Характер растительности на дренированных местообитаниях преимущественно определяется почвообразующей породой.

Отмечены различные типы ельников, в том числе (чаще) с различными примесями – березы, осины, сосны, лиственницы. В растительном покрове господствуют еловые ( Picea obovata, P.abies x P. obovata ) зеленомошные леса на моренных суглинках с кустарничками ( Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Linnaea borealis и др.) и бореальным мелкотравьем ( Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Pyrola rotundifolia, Ortilia secunda, Gymnocarpium dryopteris и др.). На водоразделах, в условиях избыточного увлажнения почвы и торфонакопления, преобладают бедные сфагновые и долгомошные ельники с Vaccinium myrtillus , а также с Carex globularis и Equisetum sylvaticum .

Наиболее богатые видами сообщества встречаются на ключевых болотах, в долинах ручьев, в ложбинах стока, на склонах, т.е. в местах с проточным увлажнением. К ним относятся ельники приручьевые, приречные, травяно-болотные с участием Aconitum septentrionale , Cirsium heterophyllum, Thalictrum aquilegiifolium и неморальных элементов ( Lathyrus vernus, Paris quadrifolia и др.). В районе распростанения карбонатсодержащих пород на склонах часто встречается лиственница.

Значительные площади занимают ельники с участием в напочвенном покрове, помимо чисто бореальных, видов других эколого-ценотических групп (водноболотных, опушечных, неморальных, приречных), что говорит о высокой сохранности массива и отсутствии катастрофических нарушений за исторический период.

На бедных песках надпойменных террас вдоль рек формируются сосняки, преимущественно лишайниковые или брусничные.

Разнообразие также существенно увеличивается за счет нелесных сообществ: болот, преимущественно переходных, но различных типов (кустарниково-сфагновых, травяно-сфагновых, пушицево-сфагновых, а также ключевых болот в истоках ручьев), озерных сплавин по окраинам озер, приречных лугов и луговин (особенно высоким видовым богатством отличаются луга на карбонатсодержащих породах).

Редкие виды. В массиве встречено 17 видов редких растений и лишайников. На маршруте отмечено два вида, занесенных в Красную книгу РФ: Cypripedium calceolus (одна встреча в травяно-болотном ельнике), Lobaria pulmonaria (по всему массиву) и 14 видов из Красной книги Архангельской области. Наиболее богаты редкими видами травяно-болотные ельники ( Corallorhiza trifida, Gymnadenia conopsea, Epipactis palustris, Listera ovata ), приручейные ( Leucorchis albida, Corydalis bulbosa, Paeonia anomala ) и ключевые местообитания ( Dactylorhiza cruenta, Pinguicula alpine, Saxifraga hirculus ), а также переходные болота ( Dactylorhiza baltica, Dactylorhiza incarnate ). В старовозрастных хвощево-сфагновых ельниках спорадически встречается Listera cordata . На склоне долины р. Юла отмечена Cortusa matthioli , на луговинах поймы – Polygala vulgaris .

Усыхание еловых лесов. Усыхание ельников на водоразделе Северной Двины и Пинеги было описано еще в конце 90-х гг. XIX в. [3]. Через 100 лет нестандартное усыхание (гибель на корню) было отмечено по периметру от стен вырубок проф. АГТУ В.Ф. Цветковым. По результатам обследования 2004 г. ФГУ “Рослесозащита” по юго-западной границе массива коренных еловых лесов обнаружены участки, где суммарная доля старого и свежего сухостоя превышает 50%. В связи со сложившейся ситуацией в 2006 г. в Федеральном агентстве лесного хозяйства был проведен ряд совещаний, инициированных рядом организаций Архангельской области (в частности, лесного агентства и Соломбальского ЛДК) с просьбой отменить ограничения на предельные размеры лесосек и сроки их примыкания и разрешить рубить усыхающие массивы «сплошным фронтом».

Внутри массива на всех участках, где были выполнены перечеты, преобладают деревья без признаков ослабления и ослабленные (в сумме не менее 68% по запасу и не менее 77% по количеству). Следует отметить, что визуальные различия деревьев первых двух категорий состояния довольно субъективны и расплывчаты. Сильно ослабленных и усыхающих деревьев чаще всего минимум, обычно не более 5% по запасу и по количеству, лишь в одном перечете их 14% и 17% соответственно, причем везде меньше всего деревьев 4-й категории состояния. Это означает, что свежего сухостоя практически не появляется. Усохших деревьев (5 – 6 категорий состояния) в среднем 11,7 шт. на 100 деревьев и 14,5 % по запасу. Какой-либо зависимости подверженности усыханию разных типов леса внутри массива не выявлено. Также не установлено прямой зависимости между возрастом и гибелью древостоев. Все это говорит о том, что внутри массива имеет место естественное очаговое усыхание ельников, не имеющее катастрофического характера и идущее на спад в настоящее время.

В местах ведения рубок главного пользования усыхание выражено значительно сильнее. По краям вырубок 2 – 5-летней давности имеет место массовое (до 100%) усыхание ели на полосе шириной в несколько метров. При движении вглубь леса объемы усыхания снижаются: по приблизительным оценкам, на расстоянии 50 м от вырубки количество сухостоя составляет около 70% по запасу, на расстоянии 100 м – около 40%. Вдоль краев свежих вырубок усыхание отсутствует. Таким образом, в настоящее время процесс затормозился, пик, вероятно, прошел, однако рубки могут спровоцировать дальнейшую гибель ельников.

Заключение. Двинско-Пинежский массив имеет высокую природоохранную ценность, поскольку это наиболее крупный, не затронутый рубками участок малонарушенного леса Европейской части России, являющийся эталоном лесов средней тайги.

Рассматриваемая территория обладает высоким биологическим разнообразием, представляя собой мозаику разных типов лесных таежных и нелесных сообществ. Преобладают хорошо сохранившиеся старовозрастные леса с полночленной возрастной структурой. Среди обнаруженных 152 видов сосудистых и споровых растений на маршруте длиной около 70 км выявлены и такие, которые могут существовать только в нефрагментированных малонарушенных массивах. То, что уникальные экосистемы и редкие виды находятся внутри единого массива, обеспечивает их сохранность. В случае, если территория будет вовлечена в оборот лесного хозяйства, которое пока почти не учитывает биологические особенности коренных таежных лесов, навсегда будут утеряны природные ценности Двинско-Пинежского водораздела.

Специальные меры борьбы с усыханием внутри сохранившегося массива не требуются. Прорубка просек или создание разрывов могут лишь спровоцировать дальнейший рост усыхания ельников.

Сокращение лесов происходит со скоростью 1,5% в год, за 1990 – 2006 гг. его площадь уменьшилась на 22%. Если ситуация не изменится, то за 200 лет массив сократится до 50 тыс. га и перестанет выполнять функции крупного лесного ландшафта.

К счастью, обследованный участок коренных лесов представляет незначительную ценность для лесозаготовителей ввиду удаленности и слаборазвитой транспортной инфраструктуры. Основные заготовки древесины в массиве проводятся четырьмя лесозаготовительными компаниями. Площадь их арендной базы составляет 43.5% МЛТ. Однако на 28% этих земель арендаторы добровольно отказались от ведения хозяйственной деятельности (Соламбальский ЛДК отказался от 93% своей аренды в МЛТ).

В перспективе на территории массива желательно создание ООПТ с сохранением как можно большей площади с учетом экономических интересов лесопромышленных предприятий и населения. Необходимым условием является его цельность. В связи с этим необходимо провести зонирование территории и выделить:

-

- участок, наиболее ценный с точки зрения сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, в котором необходимо запретить все виды рубок;

-

- зону освоения, перспективную с точки зрения промышленной лесозаготовки, внутри которой необходимо выполнить природоохранное планирование с сохранением участков лесов высокой природоохранной ценности;

-

- комплексные участки лесного фонда, водных объектов и сельхозугодий (вокруг дер. Ура, Вапна, Богатка) для создания резерватов культурно-исторической направленности, способствующих сохранению местных традиций и с возможностью развития побочного лесопользования (охота, рыболовство, сбор ягод, грибов, лекарственного сырья).

Tver State University

Large forest areas have high conservation value and should be saved for future generations. In this work results of remote monitoring and field investigations of intact taiga forests between Sev. Dvina and Pinega rivers in Arkhangelsk region are presented: area cutting down assessment, concessions map including areas under moratoria, results of species and ecosystems diversity, rare species distribution and shrinkage dynamic research.