Мониторинг состояния тепловых сетей: обзор перспективных средств и методов

Автор: Моисеев Евгений Юрьевич

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен краткий обзор наиболее перспективных наукоемких направлений развития методов мониторинга тепловых сетей. Рассматриваются три технологии, реализующие контактные методы (метод эмиссии акустических сигналов, метод ультразвукового сканирования Wavemaker и акусто-эмиссионный метод), а также дистанционный метод тепловой аэросъемки. Рассматриваются преимущества и недостатки каждого из методов поиска тепловых утечек. Предпочтение отдается дистанционному методу мониторинга, позволяющему решать задачи контроля состояния городских подземных тепловых сетей, уточнять или составлять схемы их расположения, а также получать оперативно данные по локализации аномалий. Отмечается высокая производительность тепловой аэросъемки, её способность определить не только места разрушения изоляции и разгерметизации трубопроводов, но и отслеживание развитий подобных изменений во времени.

Мониторинг тепловых сетей, метод эмиссии акустических сигналов, метод ультразвукового сканирования wavemaker, акусто-эмиссионный метод, метод тепловой аэросъемки

Короткий адрес: https://sciup.org/14122605

IDR: 14122605

Текст научной статьи Мониторинг состояния тепловых сетей: обзор перспективных средств и методов

В России тепловые сети – важная часть жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) практически каждого города. За последние годы устойчивой тенденцией стало постоянное снижение надежности тепловых сетей, что ведет к значительным материальным и финансовым потерям, приводит к нарушению нормальных условий жизни и работы людей, сбоям в технологических процессах.

Эффективная эксплуатация тепловых сетей и обеспечение их надежного функционирования требует точного знания реального состояния всех рабочих элементов. Обычно, на практике ремонт и перекладка (модернизация) тепловых сетей регламентируется нормативным сроком эксплуатации и расчетной величиной амортизационного износа. Однако, состояние элементов тепловых сетей зависит от конкретных условий их эксплуатации, которые могут, как ускорять, так и замедлять их разрушение. Правильный учет этих факторов позволяет не только повысить надежность функционирования сетей, но и существенно снизить затраты на их обслуживание. Таким образом, задача мониторинга состояния тепловых сетей представляет интерес не только с технической и социальный, но и с экономической точки зрения.

Имеется и еще один важный аспект этой проблемы. Протяженность теплосетей большого города может составлять более 3000 км при плотности в среднем более 3 погонных километров на один км2. При этом общий объём утечек воды из сетей может достигать огромный величины (9000 м3/ч). Принимая во внимание, что вода имеет высокую температуру (70-150°С) и находится под высоким давлением (до 1,6 МПа), можно утверждать, что утечки являются одним из наиболее интенсивных источников негативного воздействия на окружающую среду. Они вызывают нарушение теплового режима подземных вод, почв и верхней части грунтов, изменение химического, газового и бактериального состава подземных вод. Повышение уровня грунтовых вод под воздействием утечек приводит к подтоплению и заболачиванию территорий, к развитию и активизации карстовых и оползневых процессов. Длительные утечки размывают контактирующие с теплопроводом грунты и образуют провальные воронки, наполненные горячей водой, которые представляют опасность для людей и техники. С другой стороны, утечки приводят и к энергетическим затратам, так как объем воды должен быть восполнен, при этом вновь закачанную воду нужно подогреть, а это не только дополнительное топливо, но и дополнительный дым, выпускаемый в атмосферу. Таким образом, задача контроля состояния тепловых сетей тесно переплетается с большим набором задач экологического мониторинга.

К сожалению, традиционные методы, которые применяются для определения состояния тепловых сетей – гидравлические проверки, определение интенсивности процесса коррозии в трубах, визуальные поверхностное обследование, контрольные шурфовки – очень трудоемки и не дают полного представления о техническом состоянии всех элементов сети и ее воздействии на окружающую среду. Это стимулирует поиск новых методов и технологий.

Разрабатываемые методы мониторинга и диагностики состояния тепловых сетей можно разделить на контактные и дистанционные . Контактными являются методы, в которых измерительная аппаратура (средства сбора данных) устанавливается непосредственно на элементах тепловой сети (прямые измерения). Дистанционные методы предусматривают получение информации о состоянии сети бесконтактным способом, при этом контроль осуществляется по косвенным признаком, в частности на основе съемки поверхности земли в тепловых диапазонах. Дистанционные методы, как правило, дешевле контактных, но и погрешности измерения, обычно, выше.

В статье представлен краткий обзор наиболее перспективных наукоемких направлений развития методов мониторинга тепловых сетей. Рассматриваются три технологии, реализующие контактные методы (метод эмиссии акустических сигналов, метод ультразвукового сканирования Wavemaker и акусто-эмиссионный метод), а также дистанционный метод тепловой аэросъемки.

Метод эмиссии акустических сигналов

Метод основан на эффекте генерации (эмиссии) акустических сигналов в местах нарушения структуры металла при резком повышении давления рабочей среды. Метод нашел широкое применение при диагностике состояния энергетических агрегатов, в том числе корпусов ядерных реакторов.

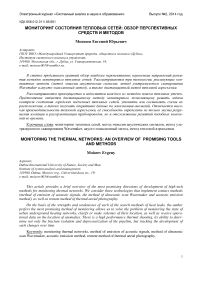

Схема, иллюстрирующая принцип реализации метода, приведена на рисунке 1.

Регистрация и обработка

исследования

1 — Преобразователь АЗ (приёмник 1)

2 — П рео бразов ател ь АЗ (приём ник 2)

St - Расстоя ние ст источника АЗ до приёмника 1

S2 - Расстоя ние ст источника АЗ до приёмника 2

Рис. 1. Схема реализации метода эмиссии акустических сигналов

При обнаружении сигнала на 1-м и 2-м приёмниках, регистрируется время прихода сигнала t 1 и t 2 соответственно и определяется разность ∆ t = t 2 – t 1 . Затем по известной скорости звука в материале и известным координатам приёмников вычисляются координаты источника акустической эмиссии (дефекта). Схемы расположения преобразователей и их количество могут быть различными. Чем больше датчиков, тем более точно можно определить местонахождение дефекта.

Как показал опыт практического применения, для обследования участка тепловой сети нужна тщательная подготовка. Датчики устанавливаются на трубопроводе продольно по длине участка, расстояние между соседними датчиками должно быть около 20 м. Металл необходимо тщательно зачищать до зеркального блеска «пятнами» диаметром около 7 см на тех местах трубопровода, где нет неровностей. Для проведения исследования (замера) давление теплоносителя необходимо поднять на 10% от эксплуатационного значения и затем в течение 10 мин. производить запись акустических сигналов. После компьютерной обработки полученной информации в отчете представляются координаты дефектов в металле с указанием степени их опасности (от 1 до 4 класса). Стандартный комплект аппаратуры включает в себя 16 датчиков. Это значит, что при одном подъеме давления можно продиагностировать около 300 м трубопровода. В полупроходном канале условия производства работ таковы, что для подготовки поверхности трубопровода к диагностике необходимо частично вскрывать участок теплотрассы. Кроме того, для обеспечения подъема давления теплоносителя нужна предварительная организационная работа по координации действий с теплоисточником.

Учитывая трудоемкость подготовительных работ для обследования данным методом подземного трубопровода, более целесообразным представляется его применение только на относительно небольших участках надземной прокладки и для контроля состояния отопительных котлов. Если понимать под эффективностью соотношение полученного результата и затраченных усилий, эффективность метода можно условно оценить, как среднюю.

Метод ультразвукового сканирования Wavemaker

Метод разработан в Великобритании для обследования магистральных нефтепроводов. Особенность метода состоит в том, что он может быть применим как на заполненных рабочей средой трубопроводах, так и на трубопроводах без заполнения, т.к. для возбуждения акустических колебаний используется автономный генератор.

В состав системы Wavemaker входят следующие основные компоненты:

-

- преобразователи системы Wavemaker – отдельные датчики, которые в совокупности составляют кольцо и служат для излучения и приема ультразвуковых волн;

-

- кольцо с преобразователями системы Wavemaker – специальная модульная конструкция, которая устанавливается на трубопроводе в месте испытания;

-

- прибор G3 системы Wavemaker – электронный блок для управления работой кольца преобразователей, тестирования его исправности, сохранения данных и связи с компьютером;

-

- компьютер с программой Wavemaker WavePro – служит для управления работой системы и обработки данных.

Рис. 2. Система Wavemaker

Для диагностики трубопровода необходимо удалить изоляционное покрытие по всей окружности шириной от 50 до 80 см в зависимости от диаметра, тщательная зачистка металла не требуется. На это место накладывается надувное кольцо с преобразователями.

Спиральная акустическая волна распространяется в обе стороны от кольца и по ее отражению от неоднородностей можно судить об изменении площади поперечного сечения металла . Выявляются места с изменением площади на 5% и более от номинальной.

Акустическая волна, создаваемая генератором, имеет ограниченную мощность, ее затухание определяется наличием сварных швов, углов поворота, переходов диаметра. Диапазон действия реально составляет около 15 м в каждую сторону от кольца, через компенсаторы и арматуру волна не проходит. Таким образом, при подземной прокладке целесообразно использовать метод Wavemaker только для диагностики участков трубопроводов, прилегающих к тепловым камерам и в их простенках.

Относительным достоинством метода является высокая скорость получения результата диагностики, что делает возможным получение информации о состоянии металла непосредственно на месте производства ремонтных работ. Однако следует отметить, что применение данного метода на тепловых сетях требует значительных усилий по подготовке рабочего места и, кроме того, при этом возникает необходимость восстановления нарушенной изоляции.

Существенным недостатком этого метода является возможность диагностики только отключенных участков, поскольку температура поверхности металла не должна превышать 50 градусов. Учитывая соотношение результата и затрат, для линейной части трубопроводов метод следует признать малоэффективным.

Акусто-эмиссионный метод

Метод разработан в НПК «Вектор» (г. Москва). Он основан на том, что при движении теплоносителя по трубопроводу всегда имеют место пульсации давления различной частоты. Коррозионный дефект в виде утонения стенки трубы является своеобразной мембраной с собственной частотой колебаний. При близком значении частот возникают резонансные колебания , которые распространяются по металлу трубы и воде.

Подготовительная работа заключается в размещении в точках доступа (тепловые камеры, смотровые колодцы, подвалы домов) по концам диагностируемого участка виброакустических датчиков, сигналы от которых записываются на магнитный носитель. В местах размещения датчиков должны быть зачищенные «пятна» металла на трубопроводе размером около 10x10 см.

Анализ данных, полученных при обследовании и при последующем вскрытии теплотрасс, позволяет утверждать, что лучше выявляются протяженные коррозионные участки. Для обнаружения локальных язвенных дефектов в металле этот метод малопригоден. В среднем достоверность результатов не превышает 40%.

Тепловая аэросъемка и фотосъемка тепловых сетей

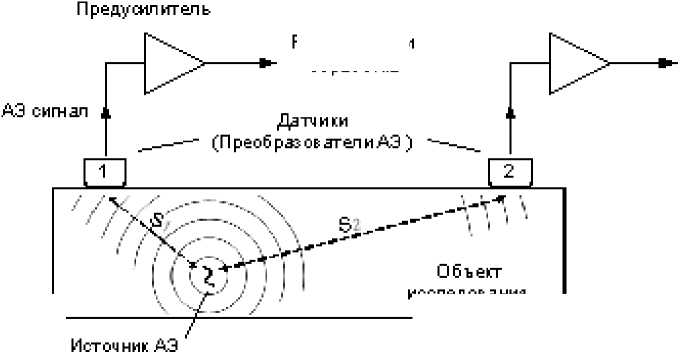

Аэросъемка в дальнем инфракрасном диапазоне - сегодня единственный дистанционный метод, позволяющий решать задачи контроля состояния городских подземных тепловых сетей, уточнять или составлять схемы их расположения. Среди отечественных разработок, пожалуй, наиболее продвинутой является технология съемки, разработанная ГНПП «Аэрогеофизика» на основе сканирующей 3-х или 4-х канальной тепловизионной системы «Вулкан-4000». Камера обеспечивает получение до 200 сканов в секунду и до 4000 точек на строку сканированного изображения, т.е. реально материалы съемок с высоты 350 - 500м имеют пространственное разрешение 0.2 - 0.25 м в спектральном диапазоне 8-13 мкм. Материалы тепловой съемки могут привязываться и трансформироваться по топоос-нове масштаба 1:2 000 и крупнее, что, как правило, достаточно для типичных городских территорий. Технология предусматривает стандартную обработку исходных по маршрутных ИК-изображений с помощью пакета программ IRIT. Обработка включает просмотр и сшивку снимков, нарезку по планшетам, масштабирование, экспорт, печать и ряд других функций. Результирующие температурные карты (см. рисунок 3) оформляются в виде файлов графического формата (*.BMP, *.TIF и др.) с цветной или черно-белой (256 градаций серого) палитрой, которые могут интегрироваться в любые геоинформационные системы (ГИС).

Легенда, температура °C

I | 0 и менее □ 01-03 □ 04-06 ■ 07-09 □ 10-12 □ 13-15

I I 15-18 □ 19-21 □ 22-24 □ 25-27 □ 28-30 □ 31-33

34 и более

Рис. 3. Пример температурной карты городских тепловых сетей

С помощью более тонких методов обработки температурных карт можно проводить дистанционную диагностику состояния подземных тепловых сетей. В частности, выделять участки аварийного состояния трубопроводов, а та же участки с высокими, повышенными и нормированными теплопоте-рями (см. рис. 4). Результаты диагностики могут использоваться при составлении и корректировке ежегодных планов ремонтных работ.

Рис. 4. Диагностика состояния подземных тепловых сетей по данным тепловой аэро-съемки (г. Королев Московской обл., декабрь 1996 г.): 1 – аварийное состояние; 2 – высокие теплопотери (аварийно-опасное состояние); 3 – повышенные теплопотери; 4 – нормированные теплопотери

Тепловая аэросъемка уже стала важной частью мониторинга инженерных сетей в больших городах. Она позволяет не только определить места разрушения изоляции и разгерметизации трубопроводов, но и отслеживать развитие во времени такого рода изменений. Традиционными заказчиками работ с использованием тепловизионной съемки являются Управление топливно-энергетического хозяйства Правительства Москвы, МГП «Мостеплоэнерго», «Тепловые сети», АО «Мосэнерго».

Важным достоинством метода является его высокая производительность и оперативность. Если съемка выполняется с борта вертолета (самолета) с высоты 1000 м, то ширина захвата составит около 200 м. Следовательно, при средней производительной скорости 80 км/ч за один вылет может быть обследована площадь 500-700 кв. км. Плановая обработка получаемых материалов, включающая сшивку отдельных маршрутов в площадное тепловое поле и выделение потенциально опасных участков, осуществляется в течение 5-10 дней.

В тоже время никаких достоверных данных о корректности результатов диагностики в реальных условиях нет.

Следует так же учитывать, что для получения надежных результатов тепловую аэросъемку рекомендуется проводить два раза в год (весна и осень), в те узкие временные интервалы, когда совпадают технологические и погодные условия и температурные аномалии могут быть надежно выделены на фоне более низких температур окружающей поверхности.

Заключение

В настоящее время нет метода контроля подземных трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту, высокую эффективность и достоверность результатов.

Контактные методы все еще являются малоэффективными для мониторинга протяженных тепловых сетей и могут применяться лишь как вспомогательные при проведении ремонтных и профилактических работ.

Тепловая аэросъемка пока доступна только для крупных городов и не может рассматриваться в качестве метода оперативного мониторинга состояния подземных тепловых сетей в небольших населенных пунктах. Построение температурных карт и их дальнейшая диагностика требуют высокой квалификации, что ограничивает возможности использования получаемых материалов специалистами городских коммунальных служб.

Тем не менее, дистанционные технологии в сочетании с картами тепловых сетей муниципальных ГИС, являются, на наш взгляд, наиболее перспективным методом мониторинга протяженных участков подземных теплотрасс и поиска утечек тепла для небольших городов и отдельных районов. Но для повышения их эффективности необходимо решить проблему базовой платформы для установки камеры. Платформа должна быть недорогой, обеспечивать мобильность, простоту управления, высокую скорость сканирования, оперативность, высокую достоверность результатов и достаточно большой радиус действия. В настоящее время ведутся активные эксперименты с использованием в качестве платформ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных передвижных средств.

Список литературы Мониторинг состояния тепловых сетей: обзор перспективных средств и методов

- Контроль акустической эмиссией. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.zetlab.ru/support/ publication/akusticheskaya_emissiya/AE_control.php.

- Гончаров А.М. Методы диагностики тепловых сетей, применяемые в реальных условиях эксплуатации действующих тепловых сетей. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.energosovet.ru/ nadegts.php?idd=26.

- Горских А.А. Мониторинг надежности тепловых сетей: Автореферат диссертации. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/monitoring-nadezhnosti-teplovykh-setei#ixzz2rttd15cP.