Мониторинг состояния здоровья и физического развития подростков 12-15 лет в различных условиях проживания

Автор: Аминов Альберт Сибагатуллович, Ненашева Анна Валерьевна, Задорина Елена Владимировна, Баймухаметова Эльмира Фаритовна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 4 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Мониторинг позволит оценить состояние здоровья и развитие подростков в активные фазы пубертатного развития и социальной адаптации в социально-реабилитационном центре и патронатных семьях, увидеть темпы изменений, подобрать адаптивные технологии коррекции состояния. Здоровье подрастающего поколения - одна из главных задач, стоящих в РФ в период ее перехода к демографическому обществу информационной цивилизации.

Дети-сироты, патронатная семья, социально-реабилитационный центр, состояние здоровья, физическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147153175

IDR: 147153175 | УДК: 613.96

Текст научной статьи Мониторинг состояния здоровья и физического развития подростков 12-15 лет в различных условиях проживания

В современной России количество детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно растет, а число детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, приближается к 250 тысячам, поэтому утверждение, что воспитание в семье – наилучшее для нормальной жизни и развития детей и подростков, становится все более актуальным [12, 13].

Развитие организма в онтогенезе, особенно в критические периоды, сопровождается различными формами ослабления его защитных механизмов, что является специфическим возрастным фактором риска возникновения той или иной патологии. Одновременно влияние неблагоприятных факторов внешней среды, вредных привычек, действующих в критические периоды, может вести к нарушениям функций, т. е. являться факторами риска для здоровья [4, 5, 9, 11, 10]. Дети и подростки, воспитывающиеся в домах ребенка, детских домах, школах-интернатах, дети и подростки из социопатических семей отнесены к группам высокого риска. Большинство детей и подростков из этих семей попадают в государственные интернатные учреждения [6]. Многие авторы обращают внимание на крайне неудовлетворительное состояние здоровья воспитанников интернатных учреждений, так как формирование их здоровья происходит на фоне неблагоприятных факторов социального и биологического анамнеза [6].

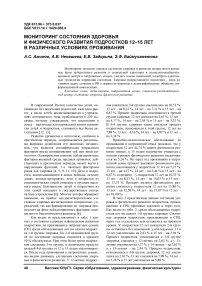

Как видно из представленных в табл. 1 данных о состоянии здоровья и физическом развитии подростков, до проживания в патронатных семьях (ПС) среди обследованных нет ни одного подростка 1-й группы здоровья. Ко 2-й медицинской группе по состоянию здоровья относятся в среднем 50 % обследуемых. При этом более трети подростков составили 3-ю группу, а количество представителей 4-й группы от 12 к 15 годам увеличиваются. После года проживания в патронатных семьях, мы видим динамику улучшения состояния здоровья и физического развития. У 12-летних подрост- ков показатели 2-й группы увеличились на 10,53 %, 13 лет – на 8,33 %, 14 лет – на 7,31 % и 15 лет – на 6,67 %. Процент подростков, относящихся к третьей группе здоровья, 12 лет снизился на 2,63 %, 13 лет – на 4,17 %, 14 лет – на 2,44 % и 15 лет – на 3,33 %. В 4-й группе здоровья также снизился процент подростков, относящихся к этой группе, 12 лет на 7,89 %, 13 лет – 4,16 %, 14 лет – на 4,87 % и 15 лет – на 3,34 %.

Врачебно-педагогическое обследование до проживания в патронатной семье показало, что у подростков 12 лет 44,74 % имеют физическое развитие низкое, к 15 годам количество учащихся с низким уровнем физического развития увеличивается на 5,26 %. Но через год проживания в патро-натной семье процент высокого физического развития увеличивался у подростков 12 лет на 5,27 %, 13 лет – на 4,17 %, 14 лет – на 2,44 % и 15 лет – на 6,67 % и среднего – у подростков 12 лет на 10,53 %, 13 лет – на 8,33 %, 14 лет – на 14,63 % и 15 лет – на 13,33 %. Процент низкого физического развития снизился у подростков 12 лет на 15,80 %, 13 лет – на 12,50 %, 14 лет – на 17,07 % и 15 лет – на 10,00 %.

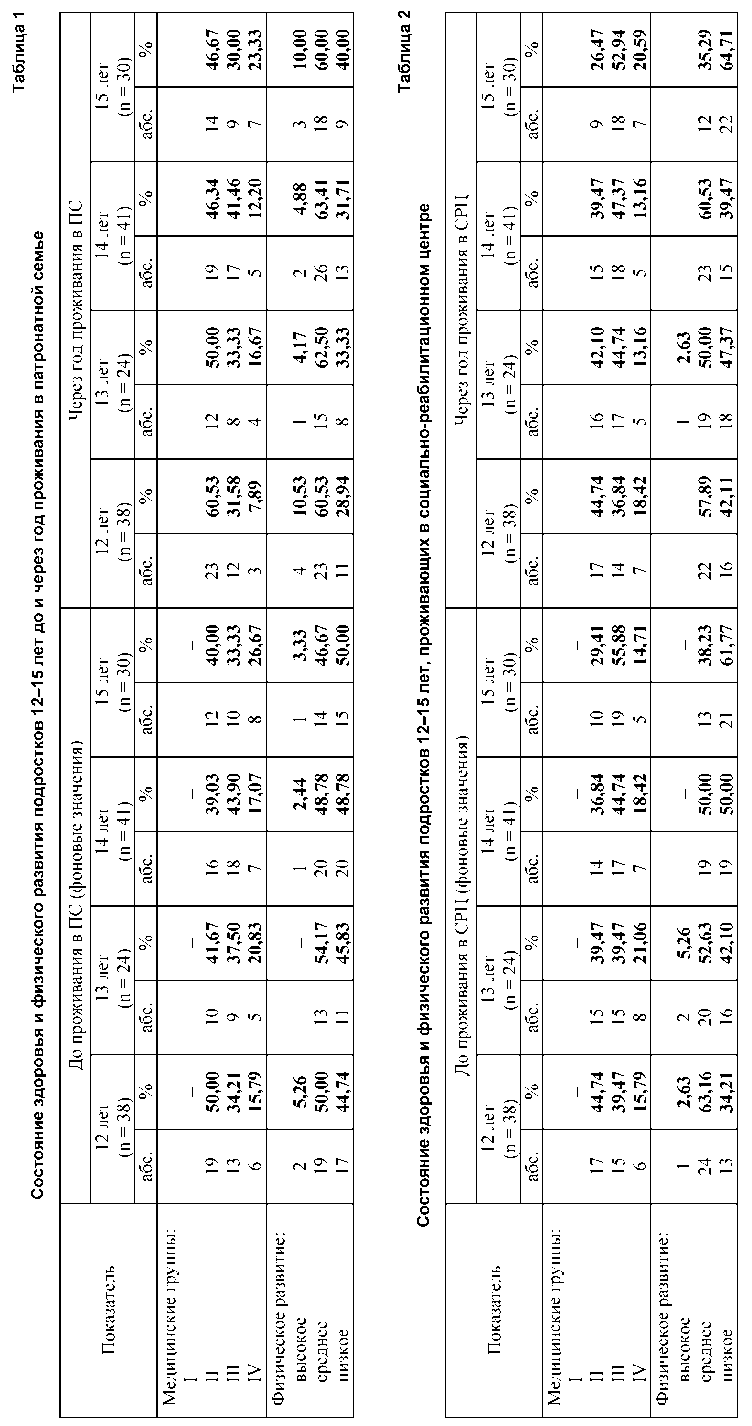

В табл. 2 представлены данные состояния здоровья и физического развития подростков, проживающих в СРЦ (фоновые значения и через год). Как видно из табл. 2, среди обследованных подростков нет ни одного 1-й группы здоровья. Состояние здоровья подростков, проживающих в СРЦ, через год ухудшалось или оставалось на прежнем уровне. У подростков 12 лет показатели 2-й группы оставались без изменений, у обследуемых 13 и 14 лет увеличились на 2,63 % и 15 лет – на 2,94 %. Процент подростков, относящихся к 3-й группе здоровья, снизился у 12-летних на 2,63 %, а у 13летних увеличился на 5,27 %, у 14-летних – на 2,63 % и у 15-летних – на 2,94 %. Процент подростков, относящихся к 4-й группе здоровья, 12 лет увеличился на 2,63 %, 13 лет снизился на 7,90 %, 14 лет – на 5,26 % и 15 лет увеличился на 5,88 %.

Показатели физического развития у подростков СРЦ в основном были средние и низкие. После обследования через год мы наблюдаем еще более низкие показатели. Показатели высокого физического развития через год у подростков 12 и 13 лет снизились на 2,63 %, у подростков 14 и 15 лет высокого физического развития не наблюдалось. У подростков 12 лет среднее физическое развитие также снижалось на 5,27 %, 13 лет – на 2,63 %, 14 лет – на 10,53 % и 15 лет – на 2,94 %. Показатели низкого физического развития увеличивались у подростков 12 лет на 7,90 %, 13 лет – на 5,27 %, 14 лет – на 10,53 % и 15 лет – на 2,94 %.

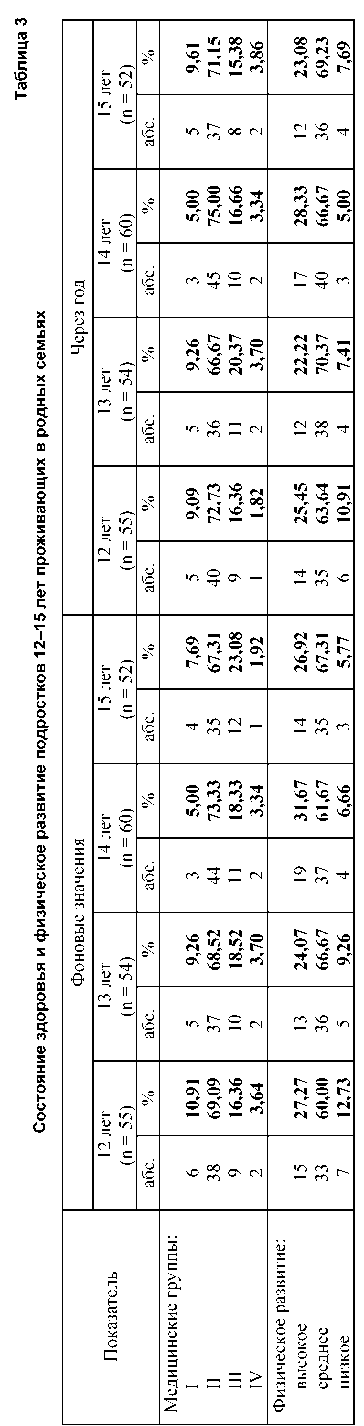

В табл. 3, представлены данные состояния здоровья и физического развития подростков, проживающих в родных семьях (фоновые значения и через год). В табл. 3 показано, что состояние здоровья подростков, проживающих в родных семьях, наиболее благополучное по сравнению с состоянием подростков, проживающих в интернатных условиях до патронатной семьи. В фоновых значениях процент состояния здоровья подростков 1-й группы следующий: 12 лет – 10,91%, 13 лет – 9,26 %, 14 лет – 5,00 %, 15 лет – 7,69 %; 2-й группы: 12 лет – 69,09 %, 13 лет – 68,52 %, 14 лет – 73,33, 15 лет – 67,31 %; 3-й группы: 12 лет – 16,36 %, 13 лет – 18,52 %, 14 лет – 18,33 %, 15 лет – 23,08 %; 4-й группы: 12 лет – 3,64 %, 13 лет – 3,70 %, 14 лет – 3,34 %, 15 лет – 1,92 %.

Через год процент состояния здоровья несколько изменился и составил: у подростков 12 лет 1-й группы здоровья снизился на 1,82 %, 13 и 14 лет – оставался на прежнем уровне, 15 лет – снизился на 1,92 %. У подростков 12 лет показатели 2-й группы увеличились на 3,64 %, 13 лет – снизились на 1,67 % и 15 лет – увеличились на 3,84 %. Процент подростков 12 лет, относящихся к 3-й группе здоровья, оставался на прежнем уровне, 13 лет – увеличился на 1,85 %, 14 и 15 лет – снизился на 1,67 и 7,70 %. Процент подростков, относящихся к 4-й группе здоровья, 12 лет снизился на 1,82 %, 13 и 14 лет – оставался на прежнем уровне и 15 лет – увеличился на 1,94 %.

Сравнение с результатами [2, 3] также показало существенные различия с подростками, проживающими в обычных семейных условиях, у которых выявлялись 1-я и 2-я группы здоровья и небольшом проценте наблюдались – 3-я и 4-я группы.

Высокий и средний уровни физического развития у подростков, проживающих в родных семьях, наблюдался в 60–70 %. Наблюдалось некоторое снижение показателей высокого и увеличение среднего уровней физического развития.

Данные состояния здоровья и физического развития подростков 12–15 лет, проживающих в социально-реабилитационном центре, мы не представляем, так как они практически одинаковые с подростками до проживания в патронатных семьях, а через год они практически не изменились, несколько даже ухудшились.

Далее представлено рейтинговое распределение нозологий у подростков 12–15 лет до проживания подростков в патронатной семье.

На первое место среди всей патологии выдвинулось заболевание кариесом, которое выявлено у 54 % подростков. Заболевания кариесом нельзя рассматривать как незначительное нарушение здоровья, так как этот признак свидетельствует о наличии в организме ребенка постоянного источника хронической инфекции. Этот фактор, как известно, отрицательно влияет на состояние иммунного статуса организма, ССС систему [1]. Второе рейтинговое место в структуре патологии у подростков занимает нарушение осанки – 51 %. Причины данных нарушений ученые гигиенисты и медики связывают с серьезными изменениями метаболических процессов в организме ребенка, зависящих от функционального питания, социальных и экологических условий среды. Третье место в рейтинге занимают заболевания печени. У 48 % подростков наблюдаются различные виды гепатита (А, В, С). Четвертое место заняла патология сердечнососудистой системы – 46 %. Среди функциональных нарушений сосудистого тонуса у детей данного возраста указываются проявления гипотонии и гипертонии – у двух подростков врожденные пороки сердца. Заболевания ССС у подростков многие исследователи связывают с гиподинамией [7, 8]. Пятое, шестое и седьмое места распределись соответственно плоскостопием – у 37 %, ЛОР заболеваниями и болезнями ЖКТ. Хронические заболевания и нарушения функционирования системы пищеварения выявлялись – у 29 % подростков. Восьмое место отводится сколиозу – 26 %, девятое рейтинговое место заняла аллергия. У 21 % подростков отмечены заболевания кожи (дерматозы, диатезы, псориазы). На десятом месте находился ночной энурез – 19 % подростков. Одиннадцатое рейтинговое место заняла патология зрения – у 14 % подростков.

После годового проживания в патронатных семьях у подростков отмечаются положительные результаты: улучшение соматического здоровья у всех подростков (больше стал процент 2-й группы здоровья, несколько снизился процент 3-й и 4-й групп); уровень физического развития стал приближаться к уровню показателей подростков, проживающих в родных семьях.

Рейтинговое распределение (%) хронических заболеваний и функциональных нарушений основных систем организма у подростков, проживающих в родных семьях было следующее: на первое место вышли заболевания ОДА – сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие (86 %); второе – субкомпенсированный кариес (65 %); третье – органы зрения (37 %); четвертое – ЖКТ (30 %); пятое – ССС и дыхательная системы (27 %); шестое – иммунная система и аллергии (22 %).

По данным Ю.В. Черненкова, А.Ю. Сердюкова [14], состояние здоровья школьников Саратовской

области следующее. У подростков 2-й группы здоровья наиболее часто выявлялись нарушения ОДА – 92,6 %, нарушения органа зрения – 58,4 %, отклонение в физическом развитии – 61,3 %, субкомпен-сированный кариес – 81,4 %, нарушения со стороны ССС – 86,5 %, органов пищеварения – 75,2 %. Среди хронической соматической патологии на первом месте были заболевания ЖКТ – 33,3 %, болезни ОДА – 26,6 %, органов дыхания – 13,3 %.

В конце учебного года нами проводилось анкетирование воспитанников патронатных семей. Анализ его результатов показывает, что все подростки патронатных семей признают форму патро-натной семьи полезной, нужной, приоритетной, психологически комфортной; 91 % подростков из патронатных семей считают, что патронатная семья почти всегда для них пример организации семейной жизни; у 73 % значительно изменилось представление о распределении ролей в семье; 64 % воспитанников патронатных семей улучшили показатели в учебе. У детей разрушается чувство «изолированности», характерное для детей-сирот; 52 % подростков отметили, что имеют друзей не из числа воспитанников детского дома, интерната, центра реабилитации; у 71 % детей отношения с друзьями строятся на взаимопонимании; у 64 % патронатных воспитанников возникло чувство доверия к людям, к членам патронатной семьи; расширился круг интересов детей (43 % занимаются спортом, 12 % занимаются в школе искусств и др.).

Таким образом, подводя итог исследованиям, следует отметить, что патронатная семья – это наиболее эффективная форма создания условий для социальной адаптации воспитанников интернатных учреждений, всестороннего развития их личности, психофизиологического потенциала и уровня здоровья, наиболее благоприятная с точки зрения психологической защищенности и социализации детей, лишенных родительского попечения.

Список литературы Мониторинг состояния здоровья и физического развития подростков 12-15 лет в различных условиях проживания

- Агаджанян, Н.А. Проблемы адаптации и учение о здоровье/Н.А. Агаджанян, Р.М. Баевский, А.П. Береснева. -М.: Изд-во РУДН, 2006. -284 с.

- Апанасенко, Г.Л. Физическое развитие детей и подростков/Г.Л. Апанасенко. -Киев: Здоровье, 1985. -80 с.

- Баранов, А.А. Здоровье школьников: Пути его укрепления/А.А. Баранов, Н.А. Матвеева. -Красноярск: Изд-во КГУ, 1989. -184 с.

- Безруких, М.М. Здоровьесберегающая школа/М. М. Безруких. -М.: Московский психологосоциальный институт, 2004. -240 с.

- Безруких, М.М. Педагогическая физиология/М.М. Безруких, В.Д. Сонькин//Альманах «Новые исследования». -М.: Вердана, 2004. -№ 1-2 (6-7). -С. 74-75.

- Болотников, И.Ю. Комплексное медико-социальное исследование состояния здоровья подростков, воспитывающихся без попечения родителей: автореф. дис.. д-ра мед. наук/И.Ю. Болотников. -М.: Изд-во РУДН, 2008. -45 с.

- Мкртумян, А.М. Физиологическая реактивность и резистентность организма учащихся 7-18 лет различного физического развития и подготовленности при применении оздоровительных технологий: дис. д-ра мед. наук/А. М. Мкртумян. -Курган, 2004. -369 с.

- Сухарев, А.Г. Состояние здоровья школьников и факторы его формирующие/А.Г. Сухарев//Гигиена и санитария. -1982. -№ 5. -С. 70-72.

- Физиологические основы здоровья человека: моногр./под ред. Б.И. Ткаченко. -СПб.; Архангельск: Издат. центр Северного ГМУ, 2001. -728 с.

- Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и клинические аспекты): рук. для врачей: в 2 т./под ред. А.А. Баранова, Л.А. Шеплягиной. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -Т. 2. -464 с.

- Физиология сердца: учеб. пособие/под ред. акад. Б.И. Ткаченко. -2-е изд., испр. и доп. -СПб.: СпецЛит, 2001. -143 с.

- Чепурных, Е.Е. Значение патронатного воспитания как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семье граждан/Е.Е. Чепурных//Патронатное воспитание в России на современном этапе (в ходе опытноэкспериментальной работы в регионах Российской Федерации). -М., 2002. -С. 2-5.

- Чепурных, Е.Е. Социальная защита детства в сфере образования/Е.Е. Чепурных. -Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2001. -287 с.

- Черненкова, Ю.В. Мониторинг состояния здоровья школьников, обучающихся в профильных классах/Ю.В. Черненкова, А.Ю. Сердюкова//Саратовский науч.-мед. журн. -2010. -Т. 6, № 1. -С. 131-135.