Мониторинг темпов физического развития юных пловцов на основе определения гормонального статуса организма

Автор: Солопов И.Н., Авдиенко В.Б.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3 (33), 2020 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается методика мониторинга динамики физического развития, основанная на систематическом определении изменений гормонального статуса организма юных пловцов обоего пола в возрастном диапазоне от 11 до 17 лет. Показано, что динамика концентрации в организме тестостерона у пловцов мужского пола и соматотропина у пловчих отражает динамику полового созревания и позволяет диагностировать задержку, опережение и «скачки» полового созревания. Предлагается осуществлять постоянный мониторинг тестостерона у пловцов мальчиков и юношей и соматотропного гормона у пловчих девочек и девушек 11-17 лет с целью отслеживания динамики физического развития и полового созревания в рамках разработанной пятиэтапной методики. Отмечается, что разработанная методика дополняет широко используемую методику определения половой зрелости, основанную на дифференциации вторичных половых признаков, что существенно повышает точность диагностики и своевременность манифестации «скачков» физического развития.

Пловцы, темпы физического развития, гормональный статус, биологический возраст, гидродинамические показатели, силовые возможности, биохимические показатели, гематологические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/140250167

IDR: 140250167

Текст научной статьи Мониторинг темпов физического развития юных пловцов на основе определения гормонального статуса организма

Введение . Современный уровень развития теории и методики спортивной тренировки юных спортсменов предусматривает как непременное условие учет биологических закономерностей роста и развития организма детей и подростков, данных о формировании физической, функциональной и психологической подготовленности юных спортсменов, в том числе и пловцов [1, 5, 8].

Кроме того, значительная часть многолетней подготовки пловцов осуществляется в период полового созревания, для которого характерны значительные количественные и качественные изменения в структуре физического потенциала юных спортсменов [1, 5]. Исходя из этого, сведения о биологическом развитии спортсмена могут быть использованы для оценки результатов тестирования и уровня спортивных достижений, моделирования ожидаемой динамики изменения параметров функциональных реакций организма на предъявляемые тренировочные нагрузки, прогнозирования роста спортивной результативности, перспективного планирования и программирования тренировочного процесса [1, 4, 5].

Следует особо подчеркнуть, что контроль за уровнем биологической зрелости юных спортсменов особенно важен для определения сроков начала интенсивной функциональной и силовой тренировки [1, 4]. По мнению заслуженного тренера СССР и РФ В.Б. Авдиенко, основная тренировочная работа на стадиях препубертата и пубертата должна заключаться в выполнении экстенсивных аэробных нагрузок и овладении оптимальной техникой плавания [1]. В это время закладывается база широких функциональных возможностей, только после формирования которой можно переходить к использованию интенсивных анаэробных нагрузок. Отмечается, что недостаточный объем аэробной тренировки и ранняя тренировочная работа гликолитической направленности является причиной преждевременного ухода юных чемпионов из большого спорта [1, 10].

Практическая реализация учёта биологических закономерностей физического развития в тренировочном процессе юных спортсменов обусловливает необходимость разработки точной и оперативной методики определения и мониторинга наступление определенных периодов физического развития организма, прежде всего периода «скачка» физического развития.

Уже давно и по настоящее время наиболее часто рекомендуется использовать методику определения биологического возраста в период полового созревания по проявлению вторичных половых признаков [1, 3, 5]. Вместе с тем неоднократно отмечалось, что использование этой методики не обеспечивает достаточной точности определения времени наступления «скачка» физического развития организма вследствие гетерохронности возрастных изменений систем и органов [1, 9].

Более того, высказывается мнение, что для повышения надежности и объективности оценки биологического возраста необходимо анализировать как можно более широкий комплекс показателей, характеризующих состояние организма в определенный возрастной период.

Вместе с тем критериями биологического возраста могут быть морфологические и биохимические показатели, диагностическая ценность которых меняется в зависимости от периодов детства. Была выявлена дифференциация тестостерона по вариантам биологического возраста при одинаковом хронологическом, которая соответствует характеру его возрастной динамики. Обнаружена более тесная связь тестостерона с биологическим возрастом сравнительно с паспортным. К тому же вполне определенно проявляется стабильность индивидуально-гормонального профиля (СТГ, эстрадиола и тестостерона) [6], что весьма важно для практического использования показателей уровня гормонов как маркеров физического развития.

Результаты наших ранних исследований показали, что на темпы физического развития в ряду многочисленных факторов наиболее мощное влияние оказывают определенные гормоны, прежде всего такие, как тестостерон и соматотропный гормон [2]. В этой связи мы полагаем, что разработка методики определения темпов физического развития юных пловцов по динамике содержания в организме гормонов должна быть основана на выяснении значимости (информативности) этих гормонов для диагностирования «скачка физического развития».

Исходя из выше изложенного, задачей настоящего исследования явилась разработка методики мониторинга физического развития юных пловцов обоего пола на основе определения гормонального статуса организма.

Методы исследования. Методы исследования включали комплекс педагогических, биохимических, психофизиологических, физиологических и биомеханических методик.

Определение показателей гидродинамики (H – активное сопротивление, Н; CX – коэффициент техники, у.е.; Pt 0 – тотальная внешняя механическая мощность, Вт) при плавании осуществлялось биогидродинамическим методом [7].

Определение силовых возможностей пловцов (СТС – сила тяги на суше, кг; СТВР – сила тяги в воде на руках, кг; СТВН – сила тяги в воде на ногах, кг; СТВК – сила тяги в воде в координации, кг; КК – коэффициент координации, %; КИС – коэффициент использования силы, %) осуществлялось с использованием электронного динамометра при компьютерной обработке в среде специальной программы.

Спортивный результат всех обследованных пловцов оценивался по специальной таблице в очках FINA ( http://www.fina.org/content/fina-points ;

https://russwimming.ru/data/list/tablica_FINA.html ), что позволяло сравнивать спортивные результаты вне зависимости от дистанции и способа плавания. Учитывался наилучший результат на момент обследования.

Биохимические показатели (AST - аланинаминотрансфераза, ед/л; ALT - аспартатаминотрансфераза, ед/л; CK - креатинкиназа, ед/л; LDG - лактатдегидрогеназа, ед/л; UREA - мочевина, мМ/л; CREA - креатинин, мкМ/л) определялись с помощью хемилюминесцентного анализатора «Lu Mate».

Гематологические показатели (RBC - эритроциты, 10 12 /л; MCV - средний объем эритроцита, фл; НСТ - гематокрит, %; МСНС - цветовой показатель, г/л; HGB - гемоглобин, г/л; МСН - среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг; WBC - лейкоциты, 10 9 /л; GRAN - гранулоциты, %; LYM - лимфоциты, %; PLT - тромбоциты, 10 9 /л; MID - эозинофилы, моноциты и базофилы, %) измеряли с помощью гематологического анализатора «ABACUS Junior 12» в утренние часы.

Определение гормонального статуса организма осуществлялось сотрудниками ФГБУЗ «Волгоградский медицинский клинический центр» ФМБА России (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-34-01-000002-19 от 28.02.2019 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения) при помощи фотометрического анализатора «Immunochem-2100 Microplate Reader», позволившего реализовать метод твердофазного иммуноферментного анализа.

Определение балла полового развития (БПР) осуществлялось по степени развития вторичных половых признаков (ВПП) [3]. Кроме того, измерялись масса (P) и длина тела (L).

Результаты исследований и их обсуждение.

Результаты наших предварительных исследований дают основание полагать, что определение динамики и темпов физического развития юных пловцов обоих полов может базироваться на диагностировании и оценке динамики гормонального статуса организма [2]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что физическое развитие юных пловцов, и в особенности в период полового созревания, в большой мере обусловливается изменениями гормонального профиля организма, и прежде всего ростом содержания в крови тестостерона (у пловцов мальчиков и юношей) и соматотропного гормона (у девочек и девушек, занимающихся плаванием).

Целесообразность использования показателя уровня тестостерона в качестве маркера изменения динамики и темпа физического развития у пловцов мужского пола обусловливается несколькими обстоятельствами.

Во-первых, повышение уровня половых гормонов, и тестостерона в том числе, во многих случаях предшествует и часто значительно опережает развитие вторичных половых признаков. Это показано в литературе [8] и обнаружено нами в результате специального исследования [2].

Так, к примеру, у пловца М-на Д. в возрасте 11 лет биологический возраст по половой формуле был нами оценен в «0» баллов. В то же время содержание тестостерона в его крови составило 8,20 Нмоль/л, что более чем в два раза превышало средний уровень в этой возрастной группе юных пловцов, составлявший величину в 3,80±0,7 Нмоль/л.

Еще два и еще более ярких примера. У пловцов М-о М. и О-ва. В. в возрасте 15 лет определение биологического возраста по вторичным половым признаком показало БПР, равные «5» и «4» баллам соответственно. Это указывает на существенную задержку полового развития, так как у юношей 15 лет нормой является БПР = 7 баллам.

В то же время у этих спортсменов концентрация тестостерона равнялась у М-о М. – 34,70 Нмоль/л, а у О-ва В. – 36,10 Нмоль/л, что существенно превышало средний уровень тестостерона в группе 15-летних пловцов, который составил 27,15±2,60 Нмоль/л.

Такое положение вещей объясняется тем, что индивидуальные сроки «скачка» физического развития имеют весьма широкую вариативность в пубертатном периоде онтогенеза у лиц одного пола. Отмечается, что в одной половозрастной группе могут встречаться индивидуумы, имеющие самые разные стадии проявления вторичных половых признаков [9].

Следует отметить, что таких несоответствий наблюдалось значительно больше в двух возрастных интервалах – у пловцов 11 и 12 лет и у 15-летних пловцов. Это как раз те возрастные периоды, которые были нами отмечены как периоды наибольшей неравномерности увеличения и наибольшего диапазона разброса индивидуальных величин содержания тестостерона в крови у пловцов мужского пола.

Второе обстоятельство связано с тем, что уровень физической работоспособности напрямую зависит от уровня содержания тестостерона в организме. Исходя из этого и в соответствии с упомянутой выше методологией многолетней тренировки юных пловцов, которая предусматривает существенное (в 2-3 раза) увеличение объема экстенсивной аэробной тренировочной работы в период «скачка» физического развития [1], дозировать это увеличение нагрузки становится возможным именно в соответствии с уровнем тестостерона в организме.

Кроме того, изученная нами возрастная динамика увеличения концентрации тестостерона в крови у юных пловцов имеет весьма характерную динамику.

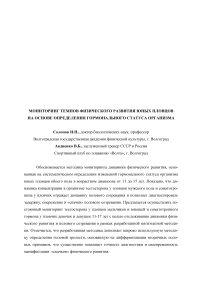

На рисунке 1 представлены графики, отражающие возрастную динамику нормализованных величин тестостерона (TSR), соматотропина (STG) и балла полового развития (БПР). Нормализация абсолютных величин, т.е. приведение их к единой шкале (шкале выбранных точек), была произведена для того, чтобы стало возможным сравнение разноразмерных показателей в единой системе координат.

Из представленных графиков можно видеть, что динамика увеличения уровня тестостерона в крови юных пловцов практически идентична изменению средних величин балла полового развития как по неравномерности динамики, с двумя пиками уско- ренного прироста в 12 и 15 лет, так и по размерам прироста.

Рисунок 1. Темпы изменения показателей балла полового развития, уровня в крови тестостерона и соматотропного гормона с увеличением возраста юных пловцов мужского пола в диапазоне от 11 до 17 лет (нормализованные величины)

Учитывая вышеприведенные положения и основываясь на результатах определения средних величин уровня тестостерона в шести возрастных группах юных пловцов (у мальчиков 11, 12, 13 и 14 лет и у юношей 15 и 16-17 лет), нами была разработана оценочная шкала для определения динамики физического развития по уровню тестостерона (TSR) в крови у мальчиков и юношей, занимающихся плаванием в возрасте 11-17 лет (таблица 1).

Таблица 1

Оценочная шкала для определения динамики физического развития по уровню тестостерона (TSR) в крови у мальчиков и юношей, занимающихся плаванием в возрасте 11-17 лет (Нмоль/л)

|

Пол и возраст |

Отставание (M-m) |

Норма (M±m) |

Опережение (M+m) |

|

Мальчики 11 лет |

< 3,13 |

3,13 - 4,47 |

4,7 < |

|

Мальчики 12 лет |

< 5,37 |

5,37 - 10,41 |

10,41 < |

|

Мальчики 13 лет |

< 9,39 |

9,39 - 15,71 |

15,71 < |

|

Мальчики 14 лет |

< 11,67 |

11,67 - 15,77 |

15,77 < |

|

Юноши 15 лет |

< 24,53 |

24,53 - 29,77 |

29,77 < |

|

Юноши 16-17 лет |

< 23,68 |

23,68 - 29,34 |

29,34 < |

Критерием нормальной динамики физического развития юных пловцов мужского пола была определена величина тестостерона в диапазоне значений, равном M±m.

Индивидуальные значения тестостерона, равные и меньшие M – m, рассматривались как индикаторы задержки в физическом развитии юных пловцов, а индивидуальные значения TSR, равные или большие M + m, рассматривались как свидетельство опережения нормальных темпов физического развития пловцов.

Целесообразность использования для определения динамики и темпов физического развития у девочек и девушек, занимающихся плаванием, уровня содержания именно соматотропного гормона (STG), а не тестостерона, как у пловцов мужского пола, обусловливается следующими обстоятельствами.

Во-первых, возрастные изменения содержания тестостерона в крови у девочек и девушек имеют разнонаправленный характер и не отражают планомерное развитие женского организма. И хотя коэффициент корреляции между уровнем концентрации TSR в крови с баллом полового развития девочек составляет величину r=0,301 (P<0,05), с показателями физического развития уровень тестостерона не обнаруживает статистически значимых связей и составляет всего r=0,169, P>0,05 (с массой тела) и r=0,035, P>0,05 (с длиной тела).

Это означает, что содержание TSR в организме не может рассматриваться в качестве индикатора динамики физического развития у девочек и девушек, занимающихся плаванием. В то же время возрастная динамика содержания в организме соматотропина имеет характер устойчивого, хотя и неравномерного роста.

Весьма примечательно, что уровень концентрации соматотропного гормона в организме девочек и девушек статистически значимо коррелирует со значениями массы (r=0,349, P<0,05) и длины тела (r=0,350, P<0,05).

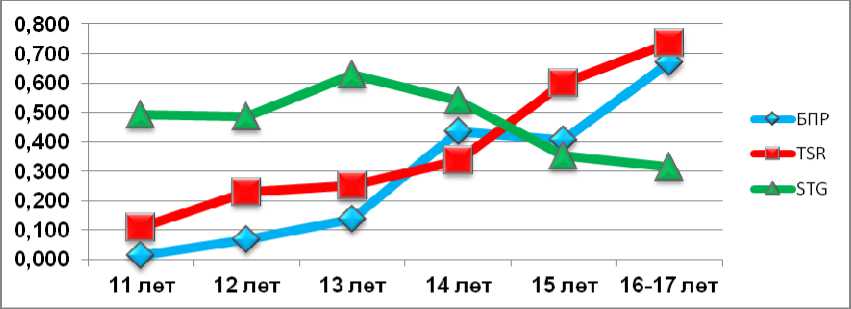

Во-вторых, динамика увеличения концентрации STG в крови юных пловчих практически такая же, как и динамика TSR у юных пловцов. Точно так же, как и у пловцов мужского пола, возрастную динамику роста тестостерона характеризуют два пика интенсивного роста, у пловчих увеличение концентрации в организме гормона соматотропина также характеризуется двумя пиками – в 12-13 лет и в 15 лет.

Весьма наглядно эти особенности возрастной динамики увеличения STG и соотношение темпов его прироста с таковыми по показателям уровня тестостерона и среднего балла полового развития можно видеть по графикам, приведенным на рисунке 2, где представлены выше обозначенные показатели в нормализованном виде.

Исходя из выше обозначенных положений и на основе результатов изучения динамики и определения средних величин уровня содержания соматотропного гормона в организме девочек и девушек, занимающихся плаванием, нами была разработана оценочная шкала динамики и темпов физического развития юных пловчих для пяти возрастных групп (для девочек 11, 12, 13 и 14 лет и для девушек 15-16 лет) (таблица 2).

Рисунок 2. Темпы изменения показателей балла полового развития, уровня в крови тестостерона и соматотропного гормона с увеличением возраста девочек и девушек, занимающихся плаванием в диапазоне от 11 до 16 лет (нормализованные величины)

В качестве критерия нормального темпа физического развития юных пловчих был определен диапазон содержания соматотропного гормона в организме, ограниченный величиной M±m.

Индивидуальные значения соматотропина, равные и меньшие M – m, принимаются как критерии определенного отставания (ретардации) в физическом развитии юных пловчих.

Индивидуальные значение STG, равные и большие M + m, принимаются в качестве критерия опережения (акселерации) в физическом развитии девочек и девушек, занимающихся плаванием.

Таблица 2

Оценочная шкала для определения динамики физического развития по уровню соматотропного гормона (STG) в крови у девочек и девушек, занимающихся плаванием в возрасте 11-16 лет (мМЕ/л)

|

Пол и возраст |

Отставание (M-m) |

Норма (M±m) |

Опережение (M+m) |

|

Девочки 11 лет |

< 7,22 |

7,22 – 11,9 |

11,9 < |

|

Девочки 12 лет |

< 10,63 |

10,63 – 19,91 |

19,91 < |

|

Девочки 13 лет |

< 17,16 |

17,16 – 26,4 |

26,40 < |

|

Девочки 14 лет |

< 9,32 |

9,32 – 20,66 |

20,66 < |

|

Девушки 15-16 лет |

< 17,14 |

17,14 – 26,44 |

26,44 < |

Разработанным шкалам оценки уровней содержания в организме гормонов (тестостерона у пловцов, соматотропина у пловчих) отводится ключевая роль в методике определения динамики физического развития юных пловцов обоих полов.

На основании результатов проведенных нами исследований [2] была осуществлена разработка методики мониторинга динамики и темпов физического развития юных пловцов 11-17 лет обоих полов на основе определения и оценки уровня гормонального статуса организма.

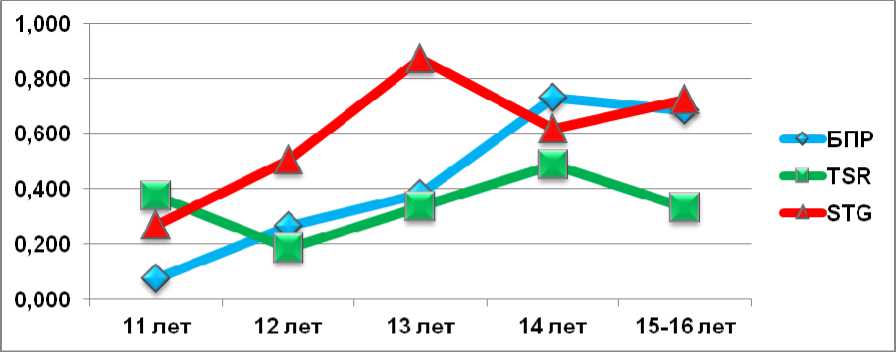

Методика такого мониторинга предусматривает последовательную реализацию действий в несколько этапов. Общая технологическая блок-схема реализации данной методики представлена на рисунке 3.

Рассмотрим более подробно каждый из этапов.

Первый этап – первичного (фонового, исходного) определения уровня содержания гормонов в крови, у мальчиков тестостерона и соматотропного гормона у девочек, следует производить в возрасте 11 лет.

Результаты наших исследований показали, что в этот возрастной период как у мальчиков, так и у девочек концентрация этих гормонов в крови находится на низком уровне и практически не имеет половых различий. В то же время в возрасте 12 лет в отдельных случаях у мальчиков наблюдается существенное повышение содержания тестостерона, а у девочек наблюдается значительный рост концентрации в крови соматотропина [2].

Оценка динамики и темпов физического развития у юных пловцов обоих полов осуществляется при помощи разработанных оценочных шкал определения динамики физического развития по уровню содержания в организме гормона тестостерона (у мальчиков) и соматотропного гормона (у девочек), приведенных в таблицах 1 и 2.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — первичного (фонового, исходного) определения уровня содержания гормонов в крови, у мальчиков тестостерона и соматотропного гормона у девочек

ВТОРОЙ этап - систематического (ежемесячного) осуществления определения уровня показателей функциональной и физической подготовленности юных пловцов, имеющих наиболее тесные корреляционные связи с уровнем тестостерона (у пловцов мужского пола) и соматотропного гормона (у девочек и девушек, занимающихся плаванием)

ТРЕТИЙ ЭТАП - оперативной оценки и анализа результатов мониторинга функциональных и физических коррелятов уровня содержания гормонов в крови

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП - повторного определения и оценки уровня содержания гормонов в организме пловцов обоих полов - тестостерона у мальчиков и юношей и соматотропина у девочек и девушек

ПЯТЫЙ ЭТАП - «манифестации» скачка физического развития

Рисунок 3. Общая технологическая схема реализации методики определения динамики и темпов физического развития юных пловцов 11-17 лет обоих полов на основе мониторинга и оценки уровня гормонального статуса организма

Второй этап – систематического (ежемесячного) осуществления определения уровня показателей функциональной и физической подготовленности юных пловцов, имеющих наиболее тесные корреляционные связи с уровнем тестостерона (у пловцов мужского пола) и соматотропного гормона (у девочек и девушек, занимающихся плаванием).

Как показал корреляционный анализ, наиболее тесные взаимосвязи показатель уровня тестостерона в организме юных пловцов мужского пола имеет с такими показателями гематологического анализа крови, как RBC (количество эритроцитов), MCV (средний объем эритроцита), НСТ (гематокрит) и HGB (содержание гемоглобина).

Весьма тесно уровень тестостерона коррелирует с основными показателями гидродинамики пловца – с H (величиной активного сопротивления при плавании) и Pt 0 (тотальной внешней механической мощностью) и показателями силовых возможностей – СТС (силой тяги на суше), СТВР (силой тяги в воде на руках), СТВН (силой тяги в воде на ногах) и СТВК (силой тяги в воде в полной координации).

Корреляционный анализ взаимосвязей уровня содержания соматотропного гормона у пловчих показал, что наиболее тесные взаимосвязи соматотропин имеет с пока- зателями RBC (количеством эритроцитов), НСТ (гематокритом) и HGB (содержанием гемоглобина).

Мы полагаем, что систематический мониторинг этих показателей у юных пловцов и пловчих может рассматриваться как ранняя неинвазивная индикация изменения динамики и темпа физического развития и должна служить сигналом к осуществлению определения гормонов в крови.

Третий этап – оперативной оценки и анализа результатов мониторинга функциональных и физических коррелятов уровня содержания гормонов в крови.

Четвертый этап – повторного определения и оценки уровня содержания гормонов в организме пловцов обоих полов – тестостерона у мальчиков и юношей и соматотропина у девочек и девушек.

Повторное определение тестостерона у пловцов и соматотропина у пловчих осуществляется после обнаружения заметных (существенных) сдвигов в увеличении показателей-коррелятов TSR и STG соответственно у мальчиков и девочек.

На этом этапе начинается более тщательное отслеживание динамики увеличения концентрации гормонов в организме пловцов в наступлении периода скачкообразного роста содержания наблюдаемых гормонов в крови.

Пятый этап – «манифестации» скачка физического развития.

Следует отметить, что, как показывают результаты нашего исследования, «скачок» физического развития может наступить как в 12-летний, так и в более поздние возрастные периоды. При обнаружении существенного скачкообразного роста уровня содержания соответствующих гормонов у пловцов обоих полов осуществляется разработка рекомендаций по целенаправленной коррекции объема и направленности тренирующих воздействий.

На основании того, что динамика повышения содержания тестостерона в крови юных пловцов мужского пола имеет неравномерный характер темпа его прироста при явном проявлении периодов скачкообразного прироста уровня этого гормона в 12 и 15 лет, считаем целесообразным рекомендовать в первый из них (в 12-13 лет) экстенсивное увеличение аэробных нагрузок (при этом увеличение объема аэробных нагрузок должно соответствовать уровню тестостерона) и совершенствование техники плавания, а во второй (в 15 лет) – использование тренирующих воздействий, направленных на повышение уровня максимальной силы, скоростно-силовых возможностей и анаэробной производительности.

И в заключение следует отметить, что разработанная методика, используемая совместно с традиционной методикой определения половой зрелости (биологического возраста) на основе оценки вторичных половых признаков, существенно повышает точность диагностирования динамики физического развития и, прежде всего, обеспечивает своевременность определения наступления «скачка» биологического созревания.

Заключение.

Таким образом, на основе результатов экспериментальных исследований осуществлена разработка методики мониторинга динамики физического развития, основанная на систематическом определении изменений гормонального статуса организма юных пловцов обоего пола в возрастном диапазоне от 11 до 17 лет. Показано, что динамика концентрации в организме тестостерона у пловцов мужского пола и соматотропина у пловчих отражает динамику полового созревания и позволяет диагностировать задержку, опережение и «скачки» полового созревания. Исходя из этого, предлагается осуществлять постоянный мониторинг тестостерона у пловцов мальчиков и юношей и соматотропного гормона у пловчих девочек и девушек 11-17 лет с целью отслеживания динамики физического развития и полового созревания в рамках разработанной пятиэтапной методики. Разработанная методика дополняет широко используемую методику определения половой зрелости, основанную на дифференциации вторичных половых признаков, что существенно повышает точность диагностики и своевременность манифестации «скачков» физического развития.

Список литературы Мониторинг темпов физического развития юных пловцов на основе определения гормонального статуса организма

- Авдиенко В.Б., Солопов И.Н. Искусство тренировки пловца. Книга тренера. - М.: ИТРК, 2019. - 320 с.

- Гормональный баланс и функциональные характеристики состояния здоровья юных пловцов. Опыт комплексного исследования / Солопов И.Н. [и др.] // СПОРТМЕД-2018. Медицинское обеспечение спорта высших достижений. Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной физической культуры, физиотерапии и курортологии: сборник материалов тезисов XIII Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений, Пятой научно-практической конференции, XII Международной научной конференции молодых ученых (Москва, 6-7 декабря 2018 г.). - М.: РАСМИРБИ, 2018. - С. 100-101.

- Кучкин С.Н., Ченегин В.М. Методы исследования в возрастной физиологии физических упражнений и спорта. - Волгоград: ВГАФК, 1998. - 87 с.

- Соломатин В.Р. Возрастные закономерности морфофункционального развития юных пловцов и их учет в спортивном отборе и построении тренировочного процесса // Новые исследования. - 2019. - № 3 (59). - С. 45-51.

- Тимакова Т.С. Проблемы спортивной подготовки в свете современных тенденций фенотипических сдвигов (на примере спортивного плавания) // Вестник спортивной науки. - 2019. - № 2. - С. 29-34.

- Титова Е.П., Севастьянова Е.Б., Савченко Е.Л. Половые гормоны и СТГ как фактор, влияющий на биологический возраст и общее соматическое развитие (в период развития) // Инновационная наука. - 2017. - № 02-2. - С. 28-33.

- Kolmogorov S. V. Kinematic and dynamic characteristics of steady-state non-stationary motion of elite swimmers // Russian Journal of Biomechanics. - 2008. - Vol. 12, № 4 (42). - Pp. 56 -70.

- Madsen O.A, Wilke K. comprehensive multi-year training program / O. Madsen // American Swimming Coaches Association world clinic yearbook 1983. Fort Lauderdale, FL: American Swimming Coaches Association. - 1983. - Pp. 47-62.

- Robergs R.A., Roberts S.O. Fisiologia do Exercicio. - Sao Paulo: Phorte Editora. - 2002. - 490 p.

- Sokolovas G. Participation of elite swimmers: From USA Swimming's All - Time Top 100 Times // USA Swimming. - 2002. - Vol. 8, Number 2.