Мониторинг за редкими видами насекомых Жигулевского заповедника

Автор: Любвина И.В., Краснобаева Т.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Охрана растительного и животного мира

Статья в выпуске: 3 т.27, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные по фенологии шести редких видов насекомых, общее количество отмеченных особей за весь период наблюдений (30 лет), их встречаемость и распределение по отдельным биотопам заповедника. Прослежена многолетняя сезонная динамика встреч трёх видов. На основании полученных сведений по численности и частоте встреч изучаемые виды были объединены в три группы: I - Lucanus cervus L.; II - Saga pedo Pall., Rosalia alpina L.; III - Osmoderma barnabita Motsch., Parnassius apollo L., Calosoma sycophanta L.

Редкие виды, жигулёвский заповедник, мониторинг, встречаемость, сезонная динамика встреч

Короткий адрес: https://sciup.org/148313600

IDR: 148313600 | УДК: 591.9 | DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10065

Текст научной статьи Мониторинг за редкими видами насекомых Жигулевского заповедника

Территория Жигулевского заповедника является местом обитания ряда редких видов насекомых, включавшихся в свое время в Красные книги различных рангов: отмечались встречи 26 редких видов, включенных в Красную книгу СССР (1984), 15 видов – в Красную книгу РФ (2001), и 107 видов – в Красную книгу Самарской области (2009). С 1987 года в заповеднике проводятся расширенные наблюдения за данной группой насекомых. Объектами мониторинга были выбраны 14 редких видов, легко определяемых в природе без специального отлова: из прямокрылых – дыбка степная ( Saga pedo Pallas, 1771); из жесткокрылых – красотел пахучий ( Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758), жук-олень ( Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), восковик-отшельник ( Osmoderma barnabita Motschulsky,

1845), усач альпийский ( Rosalia alpina (Linnaeus, 1758); из перепончатокрылых – пчела-плотник обыкновенная ( Xylocopa valga Gerstaecker, 1872); из чешуекрылых – голубая орденская лента ( Сatocala fraxini (Linnaeus, 1758), медведица Гера ( Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761), медведица-госпожа ( Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758), махаон ( Papilio machaon (Linnaeus, 1758), подалирий ( Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758), мнемозина ( Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758), поликсена ( Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermüller], 1775)) и аполлон ( Parnassius apollo (Linnaeus, 1758).

Проведение многолетних наблюдений на территории заповедника осуществлялось на 6 учетных маршрутах по дорогам (протяженностью от 2 до 4 км каждый) и 9 стационарных контрольных участках. Шесть из 9 участков расположены на каменистых степях Жигулевских гор с характерной степной растительностью (кустарниковая степь, седое розеточное разнотравье и дерновин-но-злаковая степь), их площадь составляет от 0,6 до 13,0 га и определяется естественными грани-173

цами с лесом. Три стационара представлены участками суходольных лугов. На территории посёлка Бахилова Поляна, в границах заповедника, располагается стационар по наблюдению за ночными насекомыми, прилетающими на свет. Учёты проводились ежегодно? с апреля по сентябрь 1-2 раза в месяц. Кроме того, регистрировались все встречи редких видов насекомых вне стационаров.

Результаты первых мониторинговых исследований показали, что организованная система стационаров в виде учетных маршрутов и контрольных участков себя вполне оправдала и позволяет осуществлять сбор сведений о состоянии популяций наблюдаемых видов насекомых на достаточно репрезентативном уровне (Любвина, Краснобаева, 2013).

Приказом Минприроды Российской Федерации (№ 306 от 23 мая 2016 г.) был утвержден новый Список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 сентября 2016 г.) (Список объектов…, 2016), согласно которому на территории Самарской области отмечено обитание 16 редких видов насекомых, а на территории Жигулевского заповедника – 11 видов. Это степная дыбка , пахучий красотел , зеленая дубовая златка ( Eury-thyrea quercus Herbst, 1790) , обыкновенный жук-олень, восковик-отшельник, гладкая бронзовка ( Protaetia speciosissima Scopoli, 1786), бронзовка Фибера ( Protaetia fieberi (Kraatz, 1880) , альпийский усач , армянский шмель ( Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877), степной шмель ( B. fragrans (Pallas, 1771) , аполлон. За шестью видами из этого списка (дыбка степная, красотел пахучий, жук-олень, восковик-отшельник, усач альпийский и аполлон) в заповеднике будет продолжен мониторинг.

В результате 30 лет наблюдений (19872016 гг.) за этими редкими видами были выявлены некоторые особенности их фенологии, общее количество отмеченных особей за весь период наблюдений, их встречаемость и распределение по отдельным биотопам заповедника.

Дыбка степная. На территории Жигулевского заповедника с 1987 по 2016 гг. были зарегистрированы встречи 50 экз. (имаго и личинок). Отдельные особи отмечались с мая (самая ранняя встреча – 12 мая 1987 г.) до середины сентября (самая поздняя встреча – 17 сентября 1990 г.). Кузнечики отмечались достаточно регулярно, встречаемость вида составила 67 % (отношение числа лет со встречами вида к общему числу лет наблюдений, выраженное в %), а сред- нее многолетнее количество встреченных особей в год составило 1,7 экз./год.

Дыбка степная – типичный обитатель разнотравно-злаковых степей. Имаго предпочитают участки с густой высокой травой, часто в понижениях рельефа, личинки же встречаются на сухих прогреваемых склонах (Красная книга…, 2009). Это хищник-засадник, имаго и личинки питаются различными видами насекомых. Основным местообитанием вида в заповеднике являются каменистые степи: здесь нами был встречен 41 экз., или 82 % от всех особей, отмеченных на территории заповедника. На территории поселков было отмечено всего 5 особей дыбки (10 %), на суходольных лугах – 4 экз. (8 %).

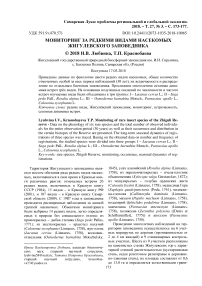

Новорожденные личинки на территории Самарской области отмечались в конце апреля-начале мая (Красная книга…, 2009). На рис. 1 представлена сезонная динамика встреч дыбки степной с 1987 г. по 2016 г. на территории стационаров Жигулевского заповедника. Максимальное число особей по многолетним наблюдениям было встречено в третьей декаде июня (9 экз.), в третьей декаде августа (7 экз.) и в начале сентября (8 экз.) (рис. 1). В середине и в конце июня отмечен минимум встреч особей, что, вероятно, связано с самым жарким и сухим периодом в сезоне (по многолетним данным), когда выгорает степная растительность и снижается количество кормовых объектов дыбки. Таким образом, период наблюдаемой активности дыбки степной достаточно продолжителен – 13 декад (с середины мая до середины сентября) и имеет два периода подъема (рис. 1).

Красотел пахучий . Из шести рассматриваемых нами видов красотел пахучий встречался в заповеднике наиболее редко. За тридцатилетний период наблюдений этот вид был отмечен только в 1989 г. (1 экз.) и в 1994 г. (9 экз.), таким образом, встречаемость его составляет всего 7 %, а среднее многолетнее число встреченных особей составило 0,3 экз./год. Крайние даты встреч жуков – с 24 июня по 4 июля 1994 г. Все жуки были обнаружены на опушках лиственного или смешанного леса (100 %). Жуки и личинки питаются гусеницами и куколками бабочек, в частности, непарного шелкопряда (Красная книга…, 2009) и их численность заметно повышается в периоды массовых вспышек численности этого вредителя. В заповеднике такая вспышка отмечалась в 1994 году, когда относительная заселённость насаждений шелкопрядом составила 34,62 % (Любви-на, 2016).

Рис. 1. Многолетняя сезонная динамика встреч дыбки степной

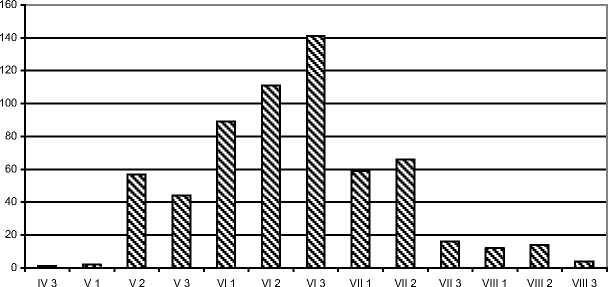

Жук-олень – обитатель дубовых и смешанных лесов, в заповеднике является наиболее обычным из наблюдаемых нами редких видов жуков. На протяжении всего периода исследования (1987-2016 гг.) этот вид отмечался ежегодно (100 %) и в достаточно большом количестве. Дата самой ранней встречи за многолетний период приходится на 24 апреля 2005 г., а самой поздней – на 30 августа 1990 г. Всего было зарегистрировано 616 особей, а среднее многолетнее количество встреченных особей составило 20,5 экз./год. Из них 346 экз. (или 56,2 %) были отмечены в окрестностях поселков вдоль Волги по границе заповедника, 262 экз. (или 42,5 %) – в опушечных биотопах. Значительно меньше жуков было встречено на каменистых степях по границе с лесом (5 экз., 0,8 %) и в пойме Волги (3 экз., 0,5 %). На рис. 2 представлена сезонная динамика встреч жука-оленя с 1987 по 2016 гг., показано достаточно быстрое нарастание числа встреченных особей с середины мая до конца июня, где достигнут максимум в 141 экз., а затем такой же резкий спад числа отмеченных особей: к середине июля вдвое, а к концу июля – в 9 раз от максимума (16 экз.). Продолжительность наблюдаемого активного периода имаго жука-оленя (с первой до последней встречи) составляет 13 декад (с конца апреля до конца августа) и имеет один период подъема (рис. 2).

Периоды наблюдений по декадам

Рис. 2. Многолетняя сезонная динамика встреч жука-оленя

Восковик-отшельник . Вид распространен в лесной и степной зонах, развивается в древесине лиственных пород, имаго встречаются на дубах и ильмах (Красная книга…, 2009). В Жигулевском заповеднике является малочисленным, но периодически встречаемым видом. Из 30 лет наблюдений этот жук был отмечен на протяжении 10 лет, таким образом, встречаемость вида в

заповеднике составляет 33 %. Всего нами было зарегистрировано 16 особей, преимущественно в окрестностях поселков (11 экз., 68,7 %) и на лесных опушках (3 экз., 18,7 %). По одной особи (6,3 %) было отмечено на каменистой степи и в пойме Волги. Среднее многолетнее количество встреченных особей составило 0,5 экз./год. Самая ранняя встреча отшельника была отмечена

нами 25 июня 1993 г., самая поздняя – 25 августа 1994 г.

Усач альпийский – западнопалеарктический неморальный вид, развивающийся на ослабленных деревьях вяза и клена (Красная книга…, 2009). В Жигулевском заповеднике отмечается достаточно регулярно, встречаемость составляет 60 %. Всего за период исследований (1987-2016 гг.) нами было зарегистрировано 77 особей этого вида, а среднее многолетнее количество встреченных особей за год составило 2,6 экз./год. Это вид лесной, встречи отмечены преимущественно на лесных опушках (62 экз., 80,5 %), реже в окрестностях поселков вдоль Волги по границе заповедника (14 экз., 18,2 %) и одна встреча (1,3 %) отмечена на границе каменистой степи с лесом.

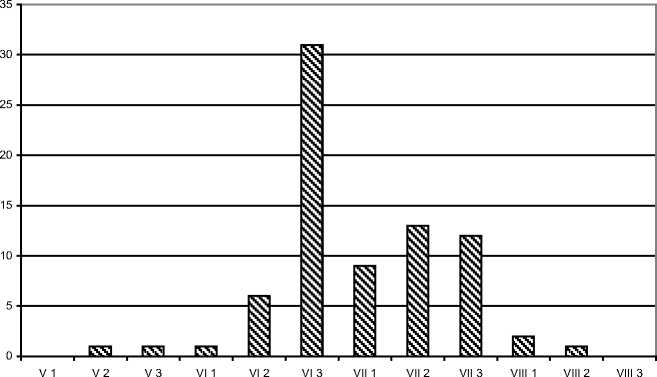

Лёт имаго в заповеднике отмечается с мая по август, самая ранняя дата встречи усача альпийского приходится на 20 мая 1987 г., а самая поздняя – на 17 августа 2006 г. На рис. 3 представлена сезонная динамика встреч усача альпийского с 1987 по 2016 гг., показано быстрое нарастание числа встреченных особей с середины мая до конца июня, где достигнут максимум в 31 экз., а затем такой же резкий спад числа отмеченных особей: к концу июля более чем в 2,5 раза, а к середине августа – в 31 раз от максимума (до 1 экз.) (рис. 3). Продолжительность наблюдаемого активного периода имаго усача альпийского (с первой до последней встречи) составляет всего 10 декад (с середины мая до середины августа) и имеет один период подъема (рис. 3).

Периоды наблюдений по декадам

Рис. 3. Многолетняя сезонная динамика встреч усача альпийского

Аполлон – широко распространенный палеарктический вид чешуекрылых, образующий несколько подвидов. В Самарской области обитает подвид P. apollo democratus Krulikovsky, 1906 (Красная книга…, 2009). Это один из наиболее редких изучаемых нами видов, численность которого значительно колеблется по годам. Всего за период с 1987 г. по 2016 г. нами были зарегистрированы встречи 153 бабочек, встречаемость вида составила 40,0 %, а среднее многолетнее количество встреченных особей в год составило 5,1 экз./год. На протяжении длительного периода число встреченных особей оставалось на низком уровне (1-3 особи за год), а в отдельные годы наблюдался всплеск численности. Так, в 2010 г. было отмечено 110 экз. (все на каменистых степях), в 2009 и 2012 гг. отмечено по 15 экз., большая часть которых также была отмечена на каменистых степях. Всего на каменистых степях было встречено 137 особей (89,5 %). Эти степи являются местом произрастания различных видов очитков (Sedum), на которых развиваются гусеницы аполлона. В окрестностях поселков вдоль Волги по границе заповедника было отмечено 11 экз. (7,2 %) бабочек и на лесных опушках еще 5 экз. (3,3 %).

Лёт имаго наблюдается с июня до начала августа, в год развивается одна генерация (Красная книга…, 2009). В заповеднике самая ранняя встреча зафиксирована нами 2 июня 1987 г., а самая поздняя – 11 июля в 2009 и 2016 гг.

На основании полученных нами сведений по численности и частоте встреч изучаемые редкие виды насекомых заповедника можно объединить в три группы.

Первая группа представлена наиболее многочисленным и регулярно встречающимся видом – жуком-оленем. Вид отмечается ежегодно (100 %) на протяжении 30-ти лет наблюдений в количестве 20,5 экземпляров имаго в среднем за сезон.

Таким образом, это вид с достаточно стабильной численностью в условиях заповедного режима.

Во вторую группу мы включаем виды немногочисленные и отмечающиеся нерегулярно. Это усач альпийский и дыбка степная. Встречаемость этих видов составляет 60,0 и 67,0 %, число встреченных особей в среднем за сезон 2,6 и 1,7 экз. соответственно.

Третья группа объединяет малочисленные и редко отмечаемые виды. Это восковик-отшельник, встречаемость которого составила 33 % (при средней численности за сезон в 0,5 экз. имаго) и аполлон – 40 % и 5,1 экз./год соответственно. Самым редким и малочисленным из наблюдаемых видов оказался красотел пахучий, встречаемость которого составила всего 7 % (при средней численности за сезон 0,3 экз.).

Анализ распределения редких видов по биотопам показал, что на каменистых степях за весь многолетний период отмечались 5 из 6 наблюдаемых видов и 185 особей. Это преимущественно аполлон и дыбка степная. Для этих видов каменистые степи являются основным местом обитания: здесь встречено 82 % всех отмечавшихся особей дыбки и 89,5 % – всех бабочек аполлонов. На лесных опушках также отмечались 5 видов из 6 (в целом 342 особи). Здесь преобладали жук-олень (42,5 % от всех встреч имаго этого вида) и усач альпийский (80,5 % от всех встреч этого вида усачей). На территории поселков и их окрестностей регистрировались имаго пяти наблюдаемых видов (387 особей). Подавляющее большинство здесь составили особи жука-оленя: 346 экз. (или 56,2 % от всех встреч этого вида). То, что значительное количество редких видов отмечается в окрестностях поселков, связано, очевидно, с большей частотой наблюдений и большим числом наблюдателей. На суходольных лугах из 6 описываемых здесь редких видов насекомых отмечены встречи только дыбки степной (4 экз.), а в пойме Волги зафиксированы два редких вида: жук-олень (3 экз.) и восковик-отшельник (1 экз.).

Нами была прослежена сезонная динамика встреч трех редких видов насекомых по годам (рис. 1-3) и выявлено, что наибольшая продолжительность активного периода (с первой до последней встречи) отмечается у дыбки степной – 13 декад, на протяжении которого наблюдаются два периода подъема численности (по результатам встреч). У имаго жука-оленя этот период также составляет 13 декад, но имеется один период подъема. У имаго усача альпийского активный период составляет всего 10 декад и также выявлен один период увеличения числа отмечаемых особей.

Таким образом, выяснено, что в условиях Жигулевского заповедника в наиболее стабильном состоянии находятся популяции жука-оленя, усача альпийского и дыбки степной. Самым редким из рассматриваемых нами 6 наблюдаемых видов насекомых в заповеднике оказался красотел пахучий; достаточно редкими, но периодически отмечающимися являются восковик-отшельник и аполлон. Продолжение многолетних мониторинговых исследований, проводимых в Жигулевском заповеднике на стационарных маршрутах и площадках, позволит проследить в дальнейшем динамику состояния популяций наблюдаемых редких видов насекомых.

Список литературы Мониторинг за редкими видами насекомых Жигулевского заповедника

- Красная книга СССР. Т. 1. М.: Лесная промышленность, 1984. 392 с. Красная книга Российской Федерации (животные). М.: АСТ, Астрель, 2001. 862 с.

- Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Тольятти: «Кассандра», 2009. 332 с.

- Любвина И.В., Краснобаева Т.П. Наблюдения за редкими насекомыми в Жигулевском заповеднике // Заповедное дело. Научно-методические записки комиссии по сохранению биологического разнообразия (секция заповедного дела). Вып. 15. М., 2013. С. 46-52.

- Любвина И.В. Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.) в Жигулевском заповеднике // Тр. Ставропольского отделения Рус. энтомологического общества. Вып. 12: Материалы IX Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (16 мая 2016 г.). Ставрополь: АГРУС, 2016. С. 94-99.

- Список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 сентября 2016 г.). Приказ Минприроды России от 23 мая 2016 г. № 306 «Об утверждении Порядка ведения Красной книги Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 августа 2016 г., регистрационный № 43075).