Мониторинговые технологии как основа системы занятий по тхэквондо со здоровьесберегающей направленностью

Автор: Литвинова Оксана Владимировна, Лебединский Владислав Юрьевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3 (17) т.1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Мониторинговые технологии исследования физического развития и физической подготовленности школьников и спортсменов г. Иркутска дают возможность разработать методику проведения тренировочных занятий по тхэквондо со здоровьесберегающей направленностью, которая обеспечивает сохранение и укрепление здоровья школьников, занимающихся спортом.

Здоровьесберегающие технологии, мониторинг физического развития, тхэквондо

Короткий адрес: https://sciup.org/144153234

IDR: 144153234

Текст научной статьи Мониторинговые технологии как основа системы занятий по тхэквондо со здоровьесберегающей направленностью

За последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья, параметров физического развития и физической подготовленности детей и подростков [Совершенствование…, 2007, с. 179]. Проведенными рядом авторов исследованиями подтверждаются выводы об опасно низком уровне физического здоровья у большого числа как школьников, так и студентов, что указывает на недостаточное внимание, которое уделяется физическому воспитанию в программе общеобразовательной школы [Изаак, 2010, с. 24–26].

Причина такого положения, вопреки общепринятому мнению, не в слабой материальной базе и не в территориальной расположенности образовательных учреждений, а в учебной программе физического воспитания образовательных учреждений, а также в отсутствии региональных стандартов оценки уровня физического развития, физической подготовленности и критериев оценки состояния здоровья учащихся [Горохов, 2010, с. 53–55]. Ряд исследований показывает, что дополнительные занятия спортом в рамках основной школьной программы положительно влияют на уровень физического развития и физической подготовленности школьников [Гибадуллин, 2010, с. 29–33].

Результаты исследования. Для оценки физического здоровья школьников-тхэквондистов в группе, занимающейся по обычной программе ДЮСШ, и в группе, занимающейся по экспериментальной программе, а также учащихся, занимающихся бодибилдингом (возраст 6–10 лет), которые проживают в г. Иркутске, в рамках программы мониторинга был использован комплекс методов, позволяющих дать объективную характеристику изменений уровня их физического развития и физической подготовленности.

В проведении опытно-экспериментальной работы принимали участие учащиеся 6–10 лет общеобразовательных школ г. Иркутска. Общее количество учащихся, задействованных в исследовании, составило 3520 человек (мальчики 6–10 лет).

Проведено комплексное исследование физического развития 2838 школьников 6–10 лет, занимающихся физической культурой 2 часа в неделю по школьной программе. 342 протестированных учащихся занимались тхэквондо, из них 169 протестированных учащихся занимались тхэквондо ВТФ по базовой программе ДЮСШ (контрольная группа). Они занимались 8 часов в неделю (2 часа в неделю по школьной программе и 6 часов в неделю по программам спортивной подготовки). 173 человека (экспериментальная группа) занимались по экспериментальной инновационной методике, в которую были включены комплексы упражнений, направленные на развитие гибкости и кардиореспираторной системы. 171 протестированный учащийся занимался в группе бодибилдинга по базовой программе ДЮСШ.

В состав комплекса методов входили: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, методы оценки физического развития, выбранные в соответствии с Межведомственным соглашением по проведению общероссийского мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи и c постановлением Правительства РФ № 916 от 29. 12. 2001.

Использовались следующие методы оценки физического развития: антропометрические измерения – рост, масса тела, окружность грудной клетки (ОГК); функциональные методы исследования – динамометрия, частота сердечных сокращений, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), дыхательные пробы, проба Штанге, проба Генче (задержка дыхания на выдохе), артериальное давление (АД), позволяющие дать объективную характеристику изменения уровня их физического развития и здоровья.

Применялись методы оценки физической подготовленности. Для оценки скоростной выносливости и ловкости, связанных с изменением направления движения и торможения использовался тест «Челночный бег 10 раз по 5 м», для определения быстроты проводился тест «Бег на 30 м с хода», силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса проводился тест «Подтягивание». Для измерения скоростно-силовой выносливости мышц – сгибателей туловища проводился тест «Подъем туловища», активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов – тест «Наклон вперед сидя», динамической силы мышц нижних конечностей применялся тест «Прыжок в длину с места», для измерения общей выносливости – тест «Бег на 1000 м».

Возрастная динамика прироста антропометрических показателей у спортсменов, занимающихся бодибилдингом и тхэквондо, практически повторяет их изменения у школьников 6–10 лет, но она более выражена и занимает больший отрезок времени. Так, при изучении изменений роста установлено, что у младших школьников наиболее интенсивное его увеличение происходит в 8–9 лет, у спортсменов, занимающихся бодибилдингом, оно происходит в 7–8 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 6 и в 9 лет. Максимальный прирост веса и окружности грудной клетки у школьников наблюдается также в 8–9 лет, однако в группах, занимающихся бодибилдингом и тхэквондо, прирост веса наблюдается в 6–7 лет по итогам года тренировочных занятий. Показатели окружности грудной клетки в этих же группах имеют максимальное значение в 9–10 лет.

Изменения функциональных показателей не равнозначны для разных проб и имеют свои особенности. Так, устойчивое превышение показателей силы правой кисти у тхэквондистов в экспериментальной группе возникает в возрасте 9–10 лет, причем прирост показателя начинается в конце 1 года занятий, а по мере нарастания стажа занятий он увеличивается, степень достоверности различий по сравнению с контролем также возрастает до р<0,001. У тхэквондистов в контрольной группе и спортсменов, занимающихся бодибилдингом, изменения функциональных показателей происходят аналогично экспериментальной группе, но значения приростов менее выражены.

Наиболее выраженные приросты силы мышц левой кисти у школьников отмечаются в 6 и 9 лет. При дополнительных занятиях бодибилдингом увеличение ее значений выявляется в 9–10 лет, у тхэквондистов в контрольной и экспериментальной группах – также в 9–10 лет, но в экспериментальной группе прирост результатов значительно выше. Изучение результатов по этапам обследования показывает, что в возрасте до 10 лет прирост в основном происходит на подготовительном этапе или по итогам годичного тренировочного цикла.

Урежение ЧСС у школьников происходит преимущественно в 8 лет. У спортсменов, занимающихся бодибилдингом, наиболее выраженное снижение ЧСС отмечено в 7 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 6–7 и 10 лет, однако в экспериментальной группе они были более выражены.

При изучении изменений ЖЕЛ у школьников, они наиболее выражены в возрасте 8–9 лет. У спортсменов, занимающихся бодибилдингом и тхэквондо в обеих группах, приросты показателей ЖЕЛ приходились на 6–7 лет, однако в экспериментальной группе тхэквондо прирост значений ЖЕЛ был наибольшим. Изучение динамики изменений ЖЕЛ по этапам обследования выявило:

-

а) наименьший прирост этих показателей происходил в возрасте 10 лет;

-

б) основной прирост ЖЕЛ формируется на подготовительном этапе.

У школьников максимальный прирост показателей пробы Штанге приходится на 8–9 лет, а у спортсменов, занимающихся бодибилдингом, – на 7–8 лет, в группах тхэквондо – на 6 и 8 лет, но в экспериментальной группе он более выражен. У пробы Генче максимальный прирост значений показателя у школьников приходится на 6–7 и 9 лет. У спортсменов, занимающихся бодибилдингом, пик максимального прироста показателя выявлен в 9–10 лет, аналогично изменения этого показателя происходили и у тхэквондистов в обеих группах, но в экспериментальной группе этот прирост был более выражен.

При изучении изменений АД у школьников наиболее выражены показатели систолического давления в возрасте 6 и 8 лет, диастолического – в 8–9 лет. У спортсменов, занимающихся бодибилдингом максимальный прирост систолического давления происходит в 7 и 10 лет, диастолического – в 9–10 лет. У спортсменов, занимающихся тхэквондо, в обеих группах приросты показателей систолического давления приходились на 8–10 лет, диастолического – на 9–10 лет.

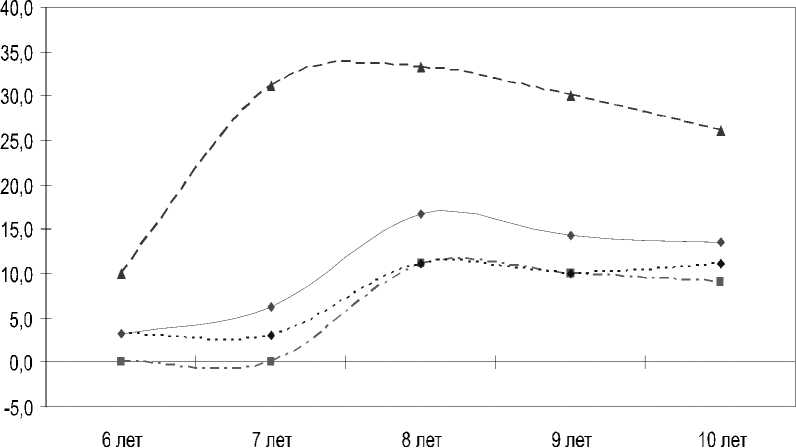

Аналогично значениям показателей физического развития изменяются и двигательные качества. В результате занятий у школьников значительные приросты силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса возникают в 6 и 8 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 6, 8 и 10 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 6–7 лет и 10 лет. Наиболее выраженный прирост этого показателя наблюдался в группе бодибилдинга и экспериментальной группе тхэквондо. При изучении динамической силы мышц нижних конечностей максимальные приросты результатов у школьников приходились на 7 и 9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – на 7 и 9 лет, у тхэкводистов в обеих группах – также на 7 и 9 лет, но в экспериментальной группе тхэквондо этот прирост выражен сильнее. Изучение динамики прироста скоростно-силовой выносливости мышц – сгибателей туловища показало, что у школьников она максимально проявляется в 8–9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 8 и 10 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 8–9 (рис. 1).

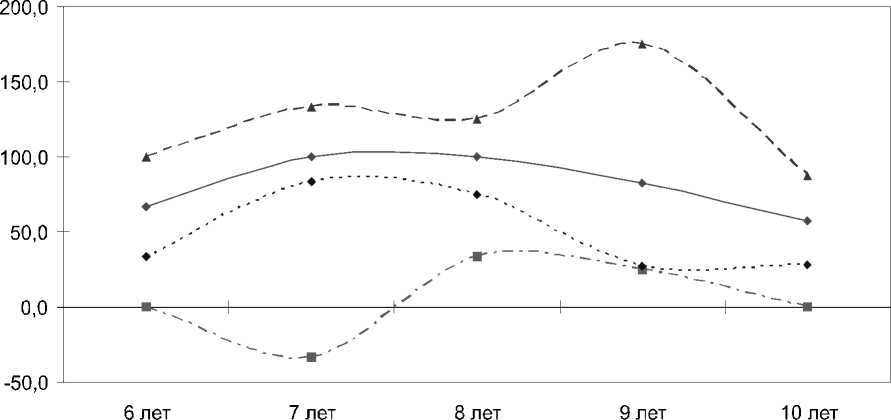

Активная гибкость позвоночника и тазобедренных суставов у школьников наиболее выраженно изменялась в 8–9 лет (в возрасте 7 лет наблюдалась отрицательная динамика этого показателя), у учащихся, занимающихся бодибилдингом, и у тхэквондистов в контрольной группе – в 7–8 лет, а у тхэквондистов в экспериментальной группе наблюдался пролонгированный прирост этого показателя в возрасте 7–9 лет. У школьников значимый прирост результатов скоростной выносливости и ловкости отмечается в 6 и 9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 7 и 10 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 7 и 9–10 лет. У школьников наиболее благоприятными периодами развития быстроты являлись – 8–9 лет, в то время как в экспериментальной группе тхэквондо они происходили

-■*--Школьники

—♦—Контрольная группа, тхэквондо

■■■♦■■■ Бодибилдинг

- -а- - Экспериментальная группа, тхэквондо

Рис. 1. Динамика прироста результатов (в %) по возрастам – подъем туловища во всех возрастах, за исключением 6 лет, а у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – только в 8 лет, у тхэквондистов в контрольной группе – в 8–10 лет. При изучении общей выносливости выявлены выраженные изменения результатов у школьников в 9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 9 лет, у тхэквондистов в контрольной группе – в 8–9 лет, а в экспериментальной группе тхэквондо – в 7–10 лет (рис. 2).

- -»- - Школьники

—♦— Контрольная группа, тхэквондо

------- Бодибилдинг

—а- - Экспериментальная группа, тхэквондо

Рис. 2. Динамика прироста результатов (в %) по возрастам – наклон вперед

Таким образом, дополнительные занятия тхэквондо по разработанной методике здоровьесберегающей направленности их проведения способствуют более эффективному развитию и совершенствованию функциональных возможностей организма детей младшего школьного возраста, что особенно важно в период их роста и становления. При этом они не оказывают значимого влияния на антропометрические показатели учащихся, в отличие от некоторых других видов спорта.