Монополизация институционального капитала в России

Автор: Самсонов Р.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1 (14), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен вопрос становления монополизации институционального капитала. Изучены некоторые подходы к созданию эффективного числа партий для экономической системы общества.

Короткий адрес: https://sciup.org/142178404

IDR: 142178404

Текст научной статьи Монополизация институционального капитала в России

Проведение административной реформы в России способствовало формированию устойчивой институциональной структуры власти, что позволило в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры на сырьевых рынках запустить некоторые механизмы экономического развития. На этом фоне многие политики и специалисты поспешили объявить начавшийся переход экономики России к инновационному типу развития, созданию основ правового государства и зачатков гражданского общества. Делая акцент на преобразовании природной ренты в интеллектуальную, данные эксперты основные перспективы видят не в экстенсивных факторах экономического роста, а в потенциале дальнейшего наращивания институционального капитала общества.

Институциональная система является в цивилизованном обществе по своей экономической природе общественным благом капитального типа. В целях обоснования данного положения целесообразно привести несколько высказываний Нобелевского лауреата Дж. Бьюкенена: «Система законов, формализованы ли они на практике или нет, представляет из себя общественный капитал, отдача от которого повышается с течением времени… Сохраняя общественные капитальные активы, которыми является существующая правовая система, индивид создает чистые положительные внешние эффекты для всех остальных, как живущих в настоящий момент, так и для тех, кто будет жить в последующие годы» [1].

Монополизация институциональной структуры ведет к ее преобразованию в источник формирования исключительных преимуществ для частных и групповых интересов узкого круга социальных субъектов. Для оценки формата электоральной конкуренции [2] воспользуемся показателем эффективного числа партий ( N ) или кандидатов ( E ), предложенным М. Лааксо и Р.

Таагепегой [3] и рассчитываемым по следующей формуле:

N ( E ) = -—1----,

£ ( V, /100) 2

i = 1

где vi – доля голосов, полученных каждой i- й партией или кандидатом на выборах;

N – гипотетическое число партий равного размера, при котором воздействие на фрагментацию системы было бы таким же, что и при реально существующих разнокалиберных партиях. N составляет 1, если присутствует только одна значимая партия, и стремится к бесконечности, когда их бесконечно много.

Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, свидетельствуют о том, что эффективное количество парламентских партий составило 1,92 (2007 г.), а эффективное число кандидатов на президентских выборах 2004 г. – 1,89, что означает отсутствие значимой конкуренции действующему главе государства и доминирующей в Госдуме «партии власти» в современной России.

Следовательно, все иные партии и кандидаты, даже вместе взятые, не обладают потенциалом, позволяющим полноценно конкурировать с правящей группой в парламенте или на президентских выборах. На этом основании данную правящую группу можно рассматривать как доминирующего актора российской политики, а политический режим страны – как моноцентри-ческий. Сходные тенденции отмечались по итогам парламентских выборов 2003 г. в одномандатных округах [4].

С вступлением в силу п. 1 ст. 18 ФЗ РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», касающегося процедуры назначения глав администраций субъек- тов РФ, народ лишился права избирать глав ад- шение, безусловно, ведет к монополизации этих министрации субъектов Федерации. Такое ре- должностей.

Таблица 1

Эффективное число партий в России (1993–2007 гг.)

Эффективное число кандидатов на президентских выборах в России (1991–2004 гг.)

|

Год |

Электоральные партии * |

Парламентские партии |

|

1993 |

7,6 |

|

|

1994–1995 |

8,53 |

|

|

1995 |

10,7 |

|

|

1996–1999 |

5,7 |

|

|

1999 |

6,8 |

|

|

2000–2001 |

7,8 |

|

|

2001–2003 ** |

4,7 |

|

|

2003 |

5,4 |

|

|

2004 |

1,97 |

|

|

2007 |

2,27 |

1,92 |

* Подсчет по пропорциональной части избирательной системы.

** Подсчет после создания партии «Единая Россия», объединившей несколько фракций.

Таблица 2

|

Год выборов |

Эффективное число кандидатов |

|

1991 |

2,71 |

|

1996 |

3,89 |

|

2000 |

2,69 |

|

2004 |

1,89 |

При формировании четвертой Госдумы, как утверждает И. Яковенко [5], было допущено максимальное искажение волеизъявления избирателей, демократический принцип которого закреплен в виде равенства представительства: один человек – один голос. Для оценки соблюдения этого принципа в сравни- тельной политологии используют показатель «амплитуды искажения», который определяется как сумма всех отличий долей полученных партиями голосов от долей мест, полученных этими партиями в парламенте. «Амплитуда искажения» для пяти российских парламентов отражена в таблице 3.

Таблица 3

«Амплитуда искажения» российских парламентов

|

Госдумы |

Срок полномочий |

«Амплитуда искажения», (%) |

|

|

по прошедшим в Госдуму |

по всем участникам выборов |

||

|

1-я |

1993–1995 |

24,28 |

33,00 |

|

2-я |

1995–1999 |

17,94 |

62,77 |

|

3-я |

1999–2003 |

19,59 |

32,98 |

|

4-я |

2003–2007 |

35,96 |

59,03 |

|

5-я |

2007–2011 |

8,25 |

15,39 |

Из приведенных данных следует, что одни партии оказались недопредставлены в Госду- ме по сравнению с процентом проголосовавших, а другие сверхпредставлены. Такая си- туация позволяет многим специалистам делать вывод, что искажение принципа «один человек – один голос» доведено до крайно- сти. Четвертая и пятая Госдумы стали фактически однопартийными парламентами (см. табл. 4).

Таблица 4

Монополизация Государственной думы РФ

|

Госдумы |

Срок полномочий |

Правящая партия (% голосов) |

Союзники (% голосов) |

Правящая партия с союзниками (% голосов) |

Оппозиционные партии и блоки (% голосов) |

Оппозиция (% голосов) |

|

1-я Госдума |

1993–1995 |

«Выбор России» (17,11) |

ПРЕС (6,67) |

23,78 |

КПРФ (10), АПР (12,22), Блок Я-Б-Л (5,78), ДПР (3,33) |

31,33 |

|

2-я Госдума |

1995–1999 |

НДР (14,67) |

– |

14,67 |

КПРФ (32,22), ЯБЛОКО (10,22) |

42,44 |

|

3-я Госдума |

1999–2003 |

«Единство» (18,44), ОВР (11,56) |

«Регионы России» (10,16), «Народный депутат» (13,54) |

53,70 |

КПРФ (18,22), ЯБЛОКО (3,78), СПС (7,11) |

29,11 |

|

4-я Госдума |

2003–2007 |

«Единая Россия» (67,56) |

ЛДПР (7,78) |

75,34 |

КПРФ (10,44), Родина (8,89) |

19,33 |

|

5-я Госдума |

2007–2011 |

«Единая Россия» (70) |

«Справедливая Россия» (8), ЛДПР (9) |

87 |

КПРФ (13) |

13 |

До настоящего времени в России складывалась консолидация гражданского общества вокруг фигуры Президента В.В. Путина. Данный процесс в институциональной структуре отражается выстраиванием жесткой вертикали власти, причем во всех сферах, что подтверждается приведенными цифрами. Безусловно, в краткосрочном и среднесрочном периодах это, по сути, наиболее реальный и эффективный путь создания институциональной основы экономического развития.

Следует учитывать, что в долгосрочной перспективе будут объективно усиливаться и начнут превалировать тенденции негативных институциональных трансформаций, так как со временем может возрастать вероятность прихода к власти оппортунистического лидера или инсайдерской группы при недостаточности институционального капитала в обществе.

Сегодня подавляющее большинство институциональных коллективных действий сконцентрировано в инсайдерских группах, доминирую- щих в социально-экономической системе. Причем, доминирование осуществляется под «крышей» одной партии. При этом история развития КПСС показывает, что партийные монополии могут сохраняться десятилетиями, постепенно разрушая институциональную систему общества. Институциональная структура, ориентированная исключительно на лидера и не подкрепленная развитыми демократическими институтами управления, обладая колоссальным мобилизационным эффектом в текущем периоде, приводит к огромным издержкам на большом интервале времени. Макроэкономические последствия монополизации институциональной системы проявляются в виде развития ее коллапса, когда все социальные институты вырождаются, будучи пронизаны тотальным администрированием со стороны структуры власти [6].

Формальное моделирование эффекта институционального коллапса возможно на основе абстрактной модели сужения экономической системы, предложенной А.А. Минченко [7].

В долгосрочной перспективе институциональные структуры под давлением монополизма и бюрократизма перестают быть институциональным фактором производства эффективных «правил игры» с убывающей предельной отдачей; наоборот, с каждым актом их вмешательства в социально-экономическую сферу потребность в регуляции возрастает. Так продолжается до тех пор, пока социально-экономическое пространство не сужается до полного перерождения институциональной системы социально-рыночного типа в командно-административную машину.

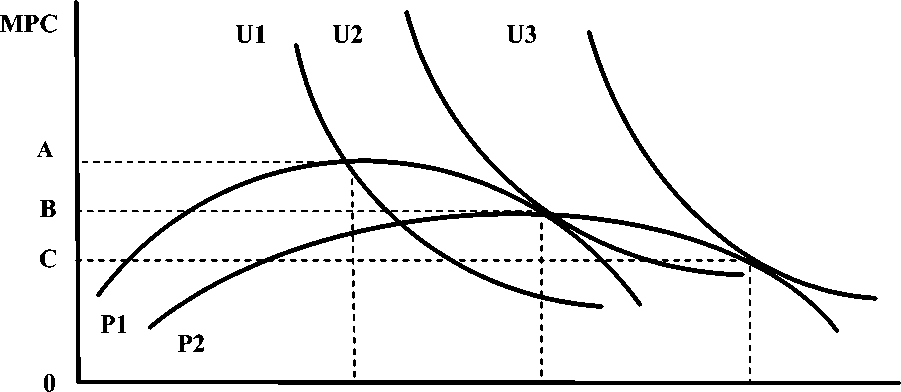

На приведенном ниже рисунке по горизонтали фиксируется нарастание экономической власти институциональных структур и соответствующей ей пользы для субъектов-инсайдеров данных органов ( Sg ), а по вертикали представлена предельная эффективность капитала данного общества ( MPC ). Отметим, что между показателями «эффективное число партий (кандидатов)» ( N или E ) и индикатором экономической власти институциональных структур ( Sg ) существует непосредственная связь: чем ближе N ( E ) приближается к единице, тем сильнее экономическая власть институциональных структур и выше соответствующая ей польза для субъектов-инсайдеров данных органов.

Кривые P1 и P2 являют собой функции предельной эффективности капитала общества в зависимости от роста сферы институциональных структур в социально-экономической системе. Кривые безразличия U1 и U3 характеризуют предпочтения субъектов-инсайдеров институциональных структур. Пересечение кривой P1 и кривой безразличия U1 образует точку, в которой MPC общества наиболее высока. Точка касания кривой P1 и кривой безразличия U2 оптимальна для субъектов-инсайдеров институциональных структур, поскольку данная кривая безразличия находится правее первой кривой. Таким образом, прирост выгоды для субъектов-инсайдеров институциональных структур, отмеченный вектором Sg1Sg2, компенсируется уменьшением предельной эффективности производительных сил общества (вектор AС).

При этом противоречие интересов субъектов-инсайдеров институциональных структур, представителей бизнеса и в целом гражданского общества имеет место в том случае, если институциональные структуры монополизированы и отделены от других социальных институтов. В этой ситуации институциональные структуры, как правило, поражены негативными трансформациями и, в конечном итоге, дисфункциональной болезнью, которая проявляется в виде нарастания институциональных барьеров.

Sg1 Sg2 Sg3 Sg

Модель вырождения (сужения) экономической системы

В следующем временном периоде, по условиям модели, сказываются последствия вытеснения части инвестиций из реального секто- ра экономики. Одновременно с этим мультипликатор государственных расходов открывает возможности для экстенсивного расширения эко- номики, функция предельной эффективности капитала изменяется и приобретает форму кривой P2. В изменяющихся условиях кривая безразличия U2 трансформируется в кривую безразличия U3, что будет означать дальнейшие уменьшение предельной эффективности капитала и экстенсивный рост экономики. Пределом развертывания данных процессов в рассматриваемой модели, как отмечает А.А. Минченко, будет стремление к нулевой предельной эффективности капитала, т.е. полному застою. Нулевая точка одновременно является оптимальной в долгосрочном плане для субъектов-инсайдеров институциональных структур.

Это становится возможным, поскольку действует так называемое золотое микроэкономическое правило равенства предельных ценностных значений данных экономических агрегатов. Соответственно, в макроэкономической постановке данная закономерность воспроизводится следующим образом: если один из альтернативных факторов производства приносит экономическую прибыль, значит, вся система работает не на полную мощность и имеет смысл повысить ее, чтобы максимальную пользу от применения единицы данного ресурса выровнять с предельными издержками его использования.

Поэтому можно констатировать, что положительные трансформации в долгосрочном периоде в условиях монополизации институциональной системы общества, в лучшем случае, могут быть обеспечены только за счет благоприятной конъюнктуры на мировых рынках углеводородов и при наличии политической воли у главы государства. Такой вывод подтверждает отсутствие коллективных действий в обществе, достаточных для формирования институционального капитала экономического развития. Все «экономические достижения» последних нескольких лет, с позиции факторного анализа, – результат, скорее, выгодной конъюнктуры мировых рынков и «личных качеств» главы государства. Да и не мог за столь короткий исторический промежуток времени и при такой «узости» коллективных действий в обществе сформироваться цивилизованный институциональный капитал.

Учитывая сказанное, отметим наличие специфической особенности в формировании институционального капитала в российской истории. Те или иные стратегические решения, значимые с позиции последующих событий, принимались харизматическими лидерами, создавая «сверху» институциональный «плацдарм» для развития. Затем наступало закономерное окостенение созданных социальных институтов, как правило, узурпированных рьяными последователями. Подчеркнем, что институциональная система не может развиваться нормально в условиях, когда одни социальные институты гипертрофированы, а другие находятся в недоразвитом, атрофированно-уродливом состоянии. Следовательно, чтобы избежать различных негативных сценариев развития российского общества, необходимо сформировать сбалансированную институциональную среду, в которой на основе четкой спецификации различных социальных институтов будут сочетаться стабильность и конкуренция. Решение данной задачи во многом зависит от тех стратегий, которые возобладают и будут реализованы после выборов, состоявшихся в марте 2008 г.

-

1. Бьюкенен Дж. Сочинения: пер. с англ. / под ред. Р.М. Нуреева и др. М., 1997. Т. 1. С. 366–370.

-

2. Лихтенштейн А.В., Яргомская Н.Б. Эквилибриум Дюверже в условиях ограниченной конкуренции: думские выборы 2003 г. // Полис. 2005. №1.

-

3. Taagepega R., Shugart M. Seats and Votes: The Effect and Determinants of Electoral Systems. New Haven, 1989.

-

4. Лихтенштейн А.В., Яргомская Н.Б. Указ. соч.

-

5. Яковенко И. Дума довела себя до гротеска // Новая газета. 2005. 20 сент.

-

6. Губарь А.И. Институты и механизмы экономического развития. Барнаул, 2006.

-

7. Минченко А.А. Великая постсоветская депрессия: осознание, определение, преодоление. М., 2002. С. 69–71.