Моральные суждения и имплицитное отношение к смерти при суицидальном риске

Автор: Ениколопов Сергей Николаевич, Медведева Татьяна Игоревна, Казьмина Ольга Юрьевна, Воронцова Оксана Юрьевна

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 1 (30) т.9, 2018 года.

Бесплатный доступ

Суицид можно рассматривать как принятие решения, на который оказывают влияние, как рациональные рассуждения, так и убеждения, моральные принципы, имплицитные предпочтения. Цель исследования : изучение связи принятия «морально личностных» решений и имплицитных отношений к «смерти» и «жизни» у здоровых людей и пациентов клиники из группы суицидального риска. Материалы и методы: ообследовано 60 здоровых испытуемых и 34 пациента клиники с суицидальным риском. Использовались «Моральные дилеммы» (предложенные J.D. Greene и переведенные на русский язык), модифицированный Тест имплицитных ассоциаций (IAT - Implicit associations test), опросник SCL-90. Результаты: показана более сильная ассоциативная связь себя самого со «смертью» для группы с суицидальным риском (положительный IAT-эффект в группе нормы - 15%. при суицидальном риске - 32%). Степень выраженности суицидальных намерений (параметр SCL_суицид) значимо коррелирует со сдвигом IAT-эффекта (более выраженная ассоциация себя со смертью) (r=0,499, p

Суицидальный риск, моральные дилеммы, имплицитные ассоциации

Короткий адрес: https://sciup.org/140225874

IDR: 140225874 | УДК: 159.97

Текст научной статьи Моральные суждения и имплицитное отношение к смерти при суицидальном риске

По данным ВОЗ суицид является третьей по значимости причиной смерти среди молодежи во всем мире [1]. Россия относится к странам с высоким показателем суицида и сохраняет одно из лидирующих положений по количеству самоубийств среди молодежи [2]. В России отмечается устойчивое снижение среднего возраста суицидентов при одновременном росте числа совершения повторных попыток. Эта тенденция наиболее свойственна для юно- шеского возраста. По данным Т. Иварссон [3, 4], половина суицидентов среди подростков и молодежи совершали повторный суицид. Причиной тому может быть легко возникающие и закрепляющиеся в этом возрасте стереотипные реакции – «клише» [5, 6].

Суицид можно рассматривать как принятие решения, на который оказывают влияние, как рациональные рассуждения, так и убеждения, моральные принципы, имплицитные предпочтения. При суициде и суицидальном поведении всегда является актуальным моральный выбор – обесценивание жизни, рациональные рассуждения о смерти.

Проблема принятия решений и проблема влияния на принятие решений морали и имплицитных предпочтений является одной из самых актуальных, которой сейчас занимаются специалисты разных областей знаний: философии, психологии, экономики, политики. Хотя в течение большей части прошлого века принятие решений трактовалось как рациональный выбор, максимизирующий выигрыш (полезность), и моделировалось математическими методами, исследования Д. Канемана и А. Тверски показали, что при принятии решений важную роль играют эвристики – стратегии, облегчающие выбор в неопределённых условиях, основанные на прошлом опыте, актуальности и доступности информации. Разработанная ими модель, известная под названием «теория перспектив» показывает, что люди могут быть нерациональны при оценке возможных альтернатив. При этом само понятие «полезность» также оценивается людьми субъективно, и, очевидно, далеко не всегда совпадает с максимальной объективной выгодой, а определяется различными системами ценностей и смыслов [7].

Моральный выбор – это решение, которое состоит в оценке собственных действий и действий других на основе собственных убеждений и ценностей, а также норм и ценностей социальной группы. Cложность выбора возрастает, когда утилитарное или рациональное решение противоречит решению на основе эмоций. Возрастание степени конфликтности ситуации, предлагаемой для решения, приводит к возрастанию эмоциональной реакции.

Способность людей делать моральный выбор давно и подробно рассматривается в философских работах. В клинических исследованиях таких работ мало, и, как правило, они основаны на том, что при некоторых психических заболеваниях больные хуже понимают социальный контекст, и их решения часто отличаются от общепринятых.

Проблема морального выбора сейчас имеет и важное практическое значение при развитии программ искусственного интеллекта, разработке компьютерных программ, которые должны самостоятельно принимать потенциально опасные для человека решения, например, при управлении автомобилем без водите- ля, дронами. В разных странах проходят обсуждения в этических комитетах, можно ли давать право компьютерной программе принимать моральное решение. Параллельно встаёт вопрос, какими качествами должны обладать люди, разрабатывающие эти программы, на какие ценности, убеждения опираться при разработке этих программ?

Одним из инструментов исследования принятий моральных решений являются задачи, в которых испытуемому предлагается представить себя в сложной ситуации и сделать выбор, который может вызвать конфликт между моральными убеждениями, ценностями и представлениями о справедливости, общем благе или выгоде. Такие задачи принято называть «моральными дилеммами». J.D. Greene с соавт. [8] предложили 50 дилемм, которые делились на три группы: «нейтральные» дилеммы (ещё их называют «внеморальные»), «морально безличностные» и «морально личностные», испытуемым предлагалось вынести свои суждения по поводу различных воображаемых ситуаций.

Пример «нейтральной» дилеммы, которая не требуют разрешения каких-либо конфликтов между разумом и эмоциями: «Вы купили в магазине несколько горшков с цветами, но в багажник вашей машины они все не помещаются. Совершите ли вы два рейса, чтобы не испачкать дорогую обивку заднего сиденья? »

«Морально безличностные» дилеммы затрагивают мораль и эмоции, но не вызывают сильного внутреннего конфликта между утилитарными соображениями (как добиться максимального «совокупного блага») и эмоциональными ограничениями или запретами: « Вы дежурите в больнице. Из-за аварии в вентиляционную систему попал ядовитый газ. Если вы ничего не предпримете, газ попадёт в палату с тремя пациентами и убьёт их. Единственный способ их спасти - это повернуть особый рычаг, который направит ядовитый газ в палату, где лежит только один пациент. Он погибнет, зато те трое будут спасены. Повернете ли вы рычаг ?»

«Морально личностные» дилеммы требуют разрешения острого конфликта между утилитарными соображениями о наибольшем общем благе и необходимостью совершить своими руками поступок, против которого восстают эмоции. Например: «Неуправляемая вагонетка несется по рельсам по направлению к 5 рабочим, которые будут раздавлены, если ваго- нетка не остановится. Вы находитесь на пешеходном переходе над рельсами, как раз между вагонеткой и рабочими. Рядом с вами стоит незнакомец, очень крупный человек. Единственный способ спасти пятерых рабочих столкнуть незнакомца на рельсы, и тогда его тело остановит вагонетку. Незнакомец погибнет, но пять человек будут спасены. Вы столкнете незнакомца на рельсы, чтобы спасти пятерых рабочих?»

Практически во всех «морально личностных» дилеммах испытуемому предлагалось представить себя в ситуации, когда ради спасения некоторого (иногда большόго) количества людей требовалось лично убить другого конкретного человека, иногда очень близкого. Несмотря на то, что предлагались гипотетические ситуации, испытуемым, которые выразили готовность «убить», удалось выйти из конфликта, подавив эмоциональную реакцию.

Другая гипотеза: возможно, некоторым людям удалось выйти из конфликта, подавив эмоциональную реакцию, так как их эмоциональная реакция была не такой сильной из-за субъективного снижения эмоциональной значимости «жизни». Для проверки этой гипотезы в нашем исследовании мы рассматривали, как связаны принятие «морально личностных» решений и имплицитные отношения к «смерти» и «жизни». В наше исследование мы включили, помимо группы здоровых испытуемых, людей из группы суицидального риска, так как они демонстрируют выраженное снижение эмоциональной значимости жизни [10]. Кроме того, очень важной представляется проблема выявления критериев риска суицидального поведения. В ряде исследований рассматривается «антисуицидный барьер». У. Билле-Браге, А.П.Чуприков и др. определяют его как «комплекс социально - психологических факторов личности, препятствующий формированию суицидальной активности или обесценивающий её значимость как способа разрешения психотравмирующей ситуации» [11]. Устойчивость моральных «запретов» перед лицом рационально понимаемой «выгоды», может быть одним из защитных барьеров при принятии решения о суициде. И напротив, неустойчивость моральных убеждений может рассматриваться как один из факторов риска суицидального поведения.

Не всегда просто оценить имплицитные отношения к тому или иному понятию или явлению. Трудность оценки имплицитных отношений связана с тем, что люди не всегда могут или хотят прямо говорить о своем отношении, предпочитают давать социально одобряемые ответы, а в психодиагностической практике существует дефицит методов, защищённых от влияния преднамеренных и непроизвольных искажений со стороны испытуемого. Такие имплицитные предпочтения оцениваются с помощью проективных методов (тест Роршаха, тест руки, тест Розенцвейга), методов психолингвистики (семантический дифференциал), оценки прайминг эффекта (priming).

«Прайминг» – явление, которое представляет собой изменение скорости или точности решения задачи (перцептивной, мыслительной или мнемической), наблюдаемое после предъявления в ходе решения задачи информации, которая не соотносится прямо с декларируемой целью и требованиями задачи. Прайминг, вне зависимости от намерений человека, может повлиять на решение задачи как положительно, так и отрицательно. Методики прайминга позволяют оценить имплицитные отношения – скрытые когнитивные конструкты положительного или отрицательного отношения к различным явлениям, социальным группам, убеждениям, к себе, своему телесному облику.

Для оценки «прайминга» широко используется Тест Имплицитных Предпочтений IAT (implicit associations test) [12], который позволяет оценить силу ассоциативной связи между заданными объектами и атрибутами. Тест состоит в вычислении разницы между скоростью сортировки стимулов (слов или образов, относящихся к категориям объектов и атрибутов) по группам, которые задаются с помощью разных сочетаний категорий объектов с категориями атрибутов. Сочетания категорий и атрибутов для испытуемого могут быть ассоциативно более или менее связаны между собой. Разность латентных периодов реакций при клас- сификации при релевантном и иррелевантном сочетаниях категорий объектов и атрибутов называется IAT-эффектом и указывает на направление и силу ассоциативной связи между объектом и атрибутом. Высокая защищенность от намеренной и непреднамеренной фальсификации позволяет применять IAT в таких сферах, как склонность к насилию, педофилия, гомосексуализм, суицидальный риск, аддиктивное поведение.

Модификация теста для оценки риска суицида была предложены в работе M.K. Nock с соавт. [13], и переведена нами на русский язык. Модификация теста позволяет измерить имплицитные ассоциации, которые люди имеют относительно суицида и смерти. Для оценки склонности к суициду в качестве объектов используются категории «Жизнь» и «Смерть» в сочетании с категориями атрибутов «Я» и «не Я». В данной модификации IAT-эффект – разность латентных периодов реакций при релевантной (в нашем случае «Я» и «Жизнь») и нерелевантной («Я» и «Смерть») задачах – указывает на направление и силу ассоциативной связи между собой и «смертью / суицидом». Предварительные результаты использования модифицированного IAT теста на группе женщин больных депрессией показал сдвиг IAT-эффекта в сторону ассоциации «Я + Смерть» для группы суицидального риска [14].

Целью исследования было изучение связи принятия «морально личностных» решений и имплицитных отношений к «смерти» и «жизни» у здоровых людей и пациентов клиники, которые имели в анамнезе попытку суицида или явно говорили о суицидных мыслях и идеях.

Материал и методы:

В исследовании приняли участие 60 здоровых испытуемых (27 мужчин и 33 женщины, средний возраст 25,4±5,09 лет), которые составили «группу нормы», и 34 пациента Научного Центра Психического Здоровья (16 мужчин и 18 женщин с депрессией, диагноз F32.0- F32.2 (МКБ-10) из них 15 человек имели в анамнезе попытку суицида и 19 человек явно заявляли о наличии суицидальных идей (средний возраст 24,3±3,12 года). Группы статистически не различались по демографическим и возрастным показателям. Всего в исследовании приняли участие 94 человека.

Все испытуемые выполнили тест «Моральные дилеммы» , который представлял из себя выборку из 30 дилемм, предложенных Greene

[8], 10 нейтральных дилемм, 10 «морально без-личностных» и 10 «морально личностных».

Все испытуемые выполнили модифицированный Тест имплицитных ассоциаций (IAT) [13]. В тесте испытуемому предлагалось как можно быстрее сортировать слова, которые появлялись в центре экрана компьютера. Сортировать слова нужно было по двум группам, названия групп были обозначены в верхней части экрана, в правом и левом углах. Для отнесения слова к правой группе было необходимо нажать на клавиатуре клавишу правой рукой (клавиша «i»), для отнесения слова к левой группе было необходимо нажать на клавиатуре клавишу левой рукой (клавиша «e»). В модифицированной версии IAT испытуемые сортировали стимульные слова, представляющие объекты из категорий «Смерть» ( смерть, мертвый, умирающий, безжизненный, самоубийство, могила ) и «Жизнь» (жизнь, живой, выжить, процветать, дыхание, рождение ) и атрибуты, связанные с самим испытуемым - категории «Я» ( я, моё, по-моему, мне, меня ) и «Не Я» ( они, им, другие, другим, чужие ). Классический вариант теста состоит из семи серий, в нашем исследовании при предъявлении испытуемому серии 3 и 4 шли без перерыва, и были объединены в одну. Однако при подсчёте они учитывались как две серии, аналогично были объединены серии 6 и 7. Таким образом, процедура состояла из пяти серий:

-

1. Тренировочная серия, сортируются объекты по группам «Смерть» и «Жизнь».

-

2. Тренировочная серия, сортируются атрибуты по группам «Я» и «Не Я».

-

3. Сортируются одновременно и объекты, и атрибуты. В левую группу должны попасть объекты, относящиеся к категории «Смерть» и атрибуты, относящиеся к «Я», в правую группу должны попасть соответственно слова из категорий «Жизнь» и «Не Я».

-

4. Сортируются объекты по группам «Жизнь» и «Смерть» (в отличие от первой серии группы переставлены местами).

-

5. Сортируются одновременно и объекты, и атрибуты. В левую группу должны попасть объекты, относящиеся к категории «Жизнь» и атрибуты, относящиеся к «Я», в правую группу должны попасть соответственно слова из категорий «Смерть» и «Не Я».

Время ответов на все ходы записывается и анализируется с помощью стандартной процедуры, описанной в работе A.G. Greenwald [12].

Для каждого испытуемого вычислялся IAT-эффект (в работе A.G. Greenwald он называется D score). Положительные значения IAT-эффекта отражают более сильную ассоциативную связь себя самого со смертью (связь между понятиями «Смерть» и «Я»), что означает, что испытуемый давал более быстрые ответы и делал меньше ошибок при сортировке в серии, где были объединены в одну группу «Я» и «Смерть» по сравнению с серией, где были объединены «Я» и «Жизнь». Отрицательные значения IAT-эффекта показывают более сильную ассоциацию себя с жизнью.

Все пациенты клиники из группы суицидального риска заполнили симптоматический опросник SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised) [15, 16] – это клиническая тестовая и скрининговая методика, предназначенная для оценки паттернов психологических признаков у психиатрических пациентов и здоровых лиц. SCL-90-R включает в себя 90 утверждений, сгруппированных в ряд шкал: соматизация, обсессивно-компульсивные расстройства, интерперсональная чувствительность, депрессия, тревожность, враждебность, навязчивые страхи (фобии), параноидность (паранояльность), психотизм, общий индекс тяжести, индекс тяжести наличного дистресса, число утвердительных ответов (число беспокоящих симптомов). Отдельно учитывался ответ на вопрос «Мысли о том, чтобы покончить с собой», который допускает значения от 0 до 4 (параметр SCL_суицид).

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета программ SPSS.

Результаты исследования.

В результате выполнения Теста имплицитных ассоциаций (IAT) статистически значимые отличия выявлены между контрольной группой и группой больных с суицидальным риском (Chi-Square Tests 4,851; p<0,05). В группе нормы около 15% испытуемых продемонстрировали положительные значения IAT- эффекта (что отражает более сильную ассоциативную связь себя самого со «Смертью»). В группе суицидального риска количество испытуемых с положительными значениями IAT-эффекта увеличилось до 32% (среди тех, кто не имел в анамнезе попыток суицида, процент с положительными значениями IAT-эффекта 26%, а для тех, кто имел попытку суицида, процент с положительными значениями IAT-эффекта 40%).

Корреляция патологической симптоматики в SCL-90-R и выборов в «Моральных дилеммах » и выполнением IAT. Корреляционный анализ в группе суицидального риска показал, что при увеличении патологической симптоматики ( количества беспокоящих симптомов в SCL-90-R) увеличивается сдвиг IAT-эффекта в сторону « Я+Смерть » (табл. 1). Среди шкал опросника SCL-90-R с увеличением сдвига IAT-эффекта в сторону « Я+Смерть » связано увеличение показателей « враждебности », « депрессии » и « тревожности ». Степень выраженности суицидальных намерений (параметр SCL_суицид ) так же значимо коррелирует со сдвигом IAT-эффекта.

Кроме того, при увеличении патологической симптоматики в SCL-90-R увеличивается количество « личностных» выборов в «Моральных дилеммах». Увеличение личностных выборов значимо связано с увеличением показателей по шкале « враждебности », и на уровне статистической тенденции – « депрессии ». Выраженность суицидальных намерений (параметр SCL_суицид ) так же значимо связан с увеличением « личностных» выборов .

Связь IAT с решением « Моральных дилемм ». Анализ выполнения « Моральных дилемм» показал, что и в группе нормы, и в группе с суицидальным риском, количество положительных выборов в «личностных дилеммах» значимо увеличивается при сдвиге IAT-эффекта в сторону ассоциации «Я + Смерть».

Таблица 1

Корреляция SCL-90-R с методикой «Моральные дилеммы» и IAT

|

Показатель |

SCL-90-R |

|||||

|

Депрессия |

Тревожность |

Враждебность |

Общий индекс тяжести |

Число беспокоящих симптомов |

SCL_суицид |

|

|

Морально личностные дилеммы |

0,465~ |

0,297 |

0,654** |

0,452~ |

0,500* |

0,504* |

|

IAT-эффект |

0,502* |

0,486* |

0,565* |

0,402 |

0,567* |

0,498* |

Примечания : Уровень статистической значимости: ~ p<0,1; * p<0,05; **p<0,005.

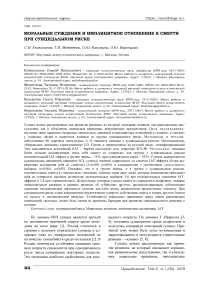

Рис. 1. Распределение положительных выборов отрицательных значениях IAT- эффекта.

Среднее количество положительных ответов в «морально личностных» дилеммах для группы нормы с положительным IAT - эффектом составило 5,3. В то же время в группе с отрицательными значениями IAT-эффекта (показывает более сильную ассоциацию себя с «жизнью») среднее количество положительных ответов в «морально личностных» дилеммах составило 3,6. Аналогичная картина для группы с суицидальным риском (5,6 при положительных значениях IAT-эффекта и 3,4 при отрицательных). На рисунке 1 показан сдвиг распределения количества положительных выборов в «личностных дилеммах» при положительных и отрицательных значениях IAT-эффекта.

Обсуждение.

Модифицированный IAT тест показал сдвиг IAT-эффекта в сторону «смерти» в группе суицидального риска, что означает снижение эмоциональной значимости жизни в группе с суицидальным риском по сравнению с контрольной группой. Снижение эмоциональной значимости жизни и наделение положительной значимостью смерти на других методиках у больных с суицидальным риском были продемонстрированы в работе О.Ю. Казьминой [2, 3] с помощью метода семантического дифференциала и проективных рисунков было показано, что у большинства здоровых людей без склонности к суициду понятие «смерти», как самостоятельное понятие, недостаточно проработано, они стараются «обезличить» смерть, как бы отдалить её от себя. В этой же работе показано, что понятие смерти у лиц с в «личностных дилеммах при положительных и суицидальным риском оказывается вписанным в «общую концепцию», в их представления о мире. Понятие «смерти» представлено в рассказах этой группы, прежде всего, как освобождение от страданий. В семантическом поле понятие «смерть» приближено к понятиям «красота», «справедливость» и «польза», что может объяснять наличие сильной ассоциативной связи между собой и «смертью / суицидом».

В группе суицидального риска степень выраженности суицидальных намерений (параметр SCL_суицид ) значимо коррелирует с величиной IAT-эффекта (табл. 1) . Чем выше испытуемый оценивает выраженность своих мыслей о том, чтобы покончить с собой, тем более высокое значение IAT-эффекта он демонстрирует в IAT тесте.

Выраженность суицидальных намерений (параметр SCL_суицид ) так же значимо связан с увеличением « личностных» выборов в «Моральных дилеммах» (табл. 1). При этом и в группе нормы, и в группе с суицидальным риском количество положительных выборов в «личностных дилеммах» значимо увеличивается при сдвиге IAT-эффекта в сторону ассоциации «Я + Смерть». То есть испытуемые, которым удалось выйти из морального конфликта, подавив эмоциональную реакцию при решении «Моральных дилемм», значимо чаще демонстрировали имплицитное предпочтение «смерти», субъективное снижение эмоциональной значимости «жизни» для себя лично. Пилотное исследование на группе здоровых испытуемых показывало эту связь [18].

■ сдвиг1АТ в сторону "Я+жизнь" ■ сдвиг IAT в сторону "Я+смерть"

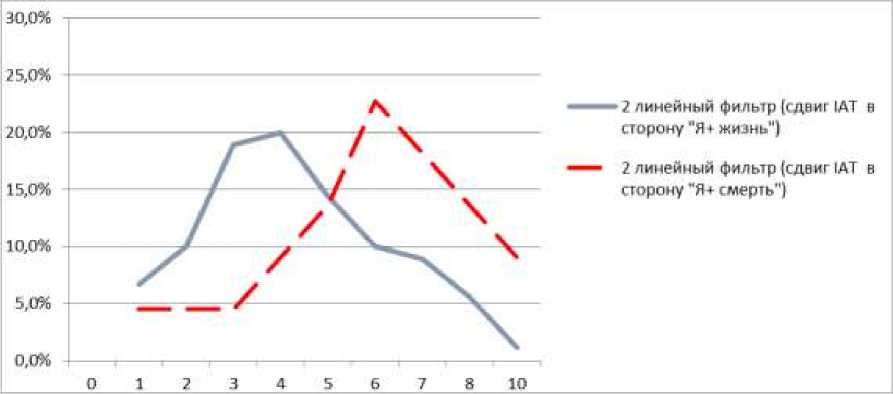

Рис. 2. Распределение положительных и отрицательных ответов на моральную дилемму о ребёнке в зависимости от сдвига IAT-эффекта.

Самым значимым было расхождение в дилемме, в которой предлагалось «убить» собственного ребенка.

Текст этой дилеммы: « Ваш поселок захватили враги. Они должны убить всех гражданских, кто ещё остался в поселке. Вы и некоторые горожане спрятались в подвале большого дома. Вы слышите снаружи голоса солдат, которые собираются обыскивать дом в поиске ценностей. Ваш младенец начинает громко плакать. Вы очень плотно зажимаете его рот рукой, так что он не может дышать. Если вы уберете руку, его крик привлечет внимание солдат, и они убьют Вас, Вашего ребенка и всех остальных, кто находится в подвале. Чтобы спасти себя и остальных, Вы должны продолжать зажимать его рот и тем самым задушить своего ребенка. Вы задушите ребенка, чтобы спастись самому и спасти других жителей города? »

Все испытуемые кроме одного, которые продемонстрировали положительные значения IAT-эффекта, ответили утвердительно на вопрос этой дилеммы. При этом процент положительных ответов на эту дилемму был также значимо выше в группе суицидального риска по сравнению с группой нормы (60% в группе суицидального риска, против 40% в группе нормы). На рисунке 2 показано распределение положительных и отрицательных ответов в зависимости от сдвига IAT-эффекта.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при суицидальном риске и при имплицитном предпочтении «смерти» убийство себя и убийство другого близки по смыслу и эмоциональной нагрузке. Особенно ярко это проявляется в ситуации, когда нужно «убить» собственного ребенка.

Теоретические объяснения этого феномена даются в разных философских и психологических школах. Так, например, в экзистенциальной психотерапии считается, что только смерть других позволяет задуматься о собственной смерти. По мнению И. Ялома смерть других сталкивает нас лицом к лицу с нашей собственной смертью [19].

В философско - психоаналитических концепциях Ю. Кристевой: ненавидимый объект помещается в себя, и умерщвление себя является трагической маскировкой убийства другого [20].

Психоаналитические концепции нарцисси-ческой патологии рассматривают чувство нарциссического всемогущества, при котором и суицид, и убийство другого – способ воздействовать на ситуацию и управлять ей.

Результаты исследования показали, что имплицитное предпочтение «смерти» связано с неустойчивостью моральных предпочтений. В свою очередь устойчивые моральные предпочтения, которые не могут быть поколеблены рациональными рассуждениями, связаны с имплицитным предпочтением жизни. Эта связь устойчивости моральных принципов перед лицом рационально понимаемой «выгоды» может быть одним из защитных барьеров при принятии «рационального» решения о суициде.

Полученные результаты имеют важное значение для более эффективной диагностики суицидального риска у больных с депрессией. Выявление субъективного снижения эмоциональной значимости «жизни» и неустойчивости моральных убеждений у больных с психическими расстройствами позволит увеличить эффективность последующей (профилактиче- ской, консультативной, терапевтической) работы с ними.

Следует отметить, что, несмотря на то, что в группе нормы, показатель IAT- эффекта был значимо сдвинут в сторону «Я + Жизнь» (85% испытуемых), что соответствует данным, полученным в других исследованиях [13, 14],

15% испытуемых из группы нормы продемонстрировали сдвиг IAT-эффекта в сторону ассоциации «Я + Смерть». Возможно, у части этих испытуемых бывают суицидальные идеи, о которых они не говорят, и которые не оказалось возможным выявить в ходе нашего исследования. Это может быть направлением дальнейшего исследования.

Выводы:

-

1. Показана более сильная ассоциативная связь себя самого со «смертью» для группы с суицидальным риском (положительный IAT-эффект для нормы – 15%, при суицидальном риске – 32%).

-

2 . Показано, что и в группе нормы, и в группе с суицидальным риском количество

Список литературы Моральные суждения и имплицитное отношение к смерти при суицидальном риске

- IASP Special Interest Group-Suicidal Behaviour in Adolescents (online). International Association for Suicide Prevention URL: http://iasp.info/suicidal_behaviour_in_adolescents.php (date accessed: 13.02.2018).

- Копейко Г.И., Олейчик И.В. Вклад пубертатных психобиологических процессов в формирование и клинические проявления юношеских депрессий. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2007; 107 (3): 4-17.

- Ivarsson T., Larsson B., Gillberg C. A 2-4 year follow up of depressive symptoms, suicidal ideation, and suicide attempts among adolescent psychiatric inpatients. Eur Child Adolesc Psychiatry. 1998; 7 (2): 96-104.

- Kielholz P. Multifactorial treatment of depression. Schweiz Arch Neurol Neurochir Psychiatr. 1983; 132 (2): 215-24.

- Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина Ленингр. отд-ние, 1983. 255 с.

- Олейчик И.В., Казьмина О.Ю., Зезюля Т.Н. и др. Когнитивно-бихевиоральная терапия резидуальных симптомов депрессии юношеского возраста. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2002; 102 (9): 22-25.

- Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности. Харьков.: Гуманитарный центр, 2005. 600 с.

- Greene J.D., Nystrom L.E., Engell A.D. et al. The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment. Neuron. 2004; 44 (2): 389-400.

- Koenigs M., Young L., Adolphs R. et al. Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements. Nature. 2007; 446 (7138): 908-11.

- Казьмина О.Ю., Ениколопов С.Н., Медведева Т.И. и др. Прогноз суицида при депрессии. Вопросы психологии. 2015; 3: 38-48.

- Билле-Браге У., Чуприков А.П., Пилягина Г.Я. и др. Глоссарий суицидологических терминов (online). НЦПЗ URL: http://ncpz.ru/lib/56/book/110 (date accessed: 13.02.2018).

- Greenwald A.G., McGhee D.E., Schwartz J.L. Measuring individual differences in implicit cognition: the implicit association test. J Pers Soc Psychol. 1998; 74 (6): 1464-80.

- Nock M.K., Park J.M., Finn C.T. et al. Measuring the suicidal mind: implicit cognition predicts suicidal behavior. Psychol Sci. 2010; 21 (4): 511-7.

- Медведева Т.И., Воронцова О.Ю., Казьмина О.Ю. и др. Имплицитные ассоциации со «смертью» и суицидальный риск. В кн.: Зверева Н.В., Рощина И.В. (ред.), Диагностика в медицинской (клинической) психологии: современное состояние и перспективы. М: Сам Полиграфист, 2016: 82-95.

- Derogatis L.R., Savitz K.L. The SCL-90-R and the Brief Symptom Inventory (BSI) in Primary Care In: Maruish M.E. (Eds), Handbook of psychological assessment in primary care settings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2000: 297-334.

- Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресс: СПб: Питер, 2001. 272 с.

- Казьмина О.Ю., Медведева Т.И., Щелокова О.А. и др. Депрессии юношеского и молодого возраста: предикторы прогноза суицидального риска. Психиатрия. 2014; 4 (64): 11-20.

- Медведева Т.И., Воронцова О.Ю., Казьмина О.Ю. и др. Моральные суждения и имплицитное отношение к жизни и смерти. В кн.: Зверева Н.В., Рощина И.В. (ред.), Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы (к 105-летию С.Я. Рубинштейн). Материалы научно-практической конференции с международным участием. М: Сам Полиграфист, 2016: 247-250.

- Ялом И.Д. Экзистенциальная психотерапия. Москва: РИМИС, 2008. 604 с.

- Кристева Ю. Черное солнце. Депрессия и меланхолия. Москва: Когито-Центр, 2010. 276 с.