Морфо-функциональные особенности фетоплацентарной системы при преждевременных родах

Автор: Худойбердиева Азизахон Мамиржановна

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Преждевременные роды (ПР) остаются единственной самой большой проблемой для врачей в области материнской и педиатрической медицины ХХ1 столетия. Уровень перинатальной смертности является индикатором здоровья матери и качества услуг в области охраны материнства. Несмотря на проводимые всесторонние мероприятия по оздоровлению женского населения частота преждевременных родов не имеет тенденции к снижению и составляет около 20-27% от общего числа беременностей.

Преждевременные роды, плацента, охрана материнства

Короткий адрес: https://sciup.org/14125561

IDR: 14125561 | DOI: 10.24411/2181-0443-2019-10045

Текст научной статьи Морфо-функциональные особенности фетоплацентарной системы при преждевременных родах

Введение. Преждевременные роды (ПР) остаются единственной самой большой проблемой для врачей в области материнской и педиатрической медицины ХХ1 столетия [6, 7, 9]. Уровень перинатальной смертности является индикатором здоровья матери и качества услуг в области охраны материнства.

Несмотря на проводимые всесторонние мероприятия по оздоровлению женского населения частота преждевременных родов не имеет тенденции к снижению и составляет около 20-27% от общего числа беременностей [3, 5, 7]. Изучение причин преждевременных родов, принятие мер к их снижению продолжает оставаться важной проблемой в акушерстве.

В настоящее время в среде медицинской общественности развернулась дискуссия по вопросу относить ли прерывание беременности в 22-27 недель к аборту или родам и учитывать эти репродуктивные потери в показателе перинатальной смертности.

В соответствии с международными стандартами и требованиями к регистрации перинатальной смертности в Узбекистане в данные статистики с целью международного сравнения включаются все случаи смерти плодов и новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г и более.

По рекомендации ВОЗ, роды – это полное изгнание или извлечение (экстракция) мертвого или живого плода от матери массой более 500 грамм, независимо от срока беременности, либо при сроке 22 недели и выше.

Недоношенность представляет собой одну из важнейших проблем здравоохранения во всем мире. Это связано с высокой смертностью среди недоношенных детей. Только 1 из каждых 20 случаев родов, но 2 из 3 случаев смерти ребенка в перинатальном периоде связаны с недоношенностью [2].

Медико-социальная значимость недонашивания беременности определяется ее мало меняющейся частотой, высокой перинатальной смертностью недоношенных детей, большими трудовыми и экономическими затратами, связанными с их выхаживанием, а также значительной долей этих детей среди инвалидов с детства и больных с хронической патологией [4, 5].

Преждевременные роды - полиэтиологическая акушерская патология, привлекающая внимание не только клиницистов, но и физиологов, морфологов, иммунологов, эндокринологов и специалистов других областей. В то же время многие вопросы этиологии, патогенеза, диагностики предупреждения этого осложнения остаются открытыми [2, 6].

По рекомендации ВОЗ, преждевременные роды делят по срокам гестации на очень ранние (22-27 нед), ранние (28-33 нед) и собственно ПР (34-37 нед). Это обусловлено тем, что этиология ПР, особенности их ведении и исходы на этих этапах беременности различны [2, 8].

Материалы и методы: Начальным этапом исследований явилось определение медико-социальной особенности контингента женщин, рожающих преждевременно, оценка особенностей течения беременности, родов и их исход для новорожденного на основании анализа 150 историй родов: 120 преждевременных и 30 своевременных, а также 135 историй развития новорожденных. Анализ историй родов проводился помощью разработанной нами карты обследований, в которую были внесены паспортные данные, сведения о наличии профессиональных вредностей, перенесенные детские инфекции, особенности соматического статуса, гинекологические заболевания, спонтанные выкидыши, искусственные аборты, преждевременные роды, своевременные роды, особенности течения предыдущих и настоящей беременности и родов, состояние плода и новорожденного.

Результаты исследований были обработаны с помощью микро-ЭВМ фирмы Casio (Япония), проведен статистический анализ на основании сопоставления групп женщин со своевременными и преждевременными родами с учетом срока беременности, а также групп женщин, дети которых пережили перинатальный период или умерли.

На втором этапе работы проведен контроль за сердечной деятельностью плода и сократительной деятельностью матки на протяжении родового акта. Под наблюдение находились 40 женщин с преждевременными и 25 женщин со своевременными родами. Изучено состояние плода и исход данных беременностей для новорожденных.

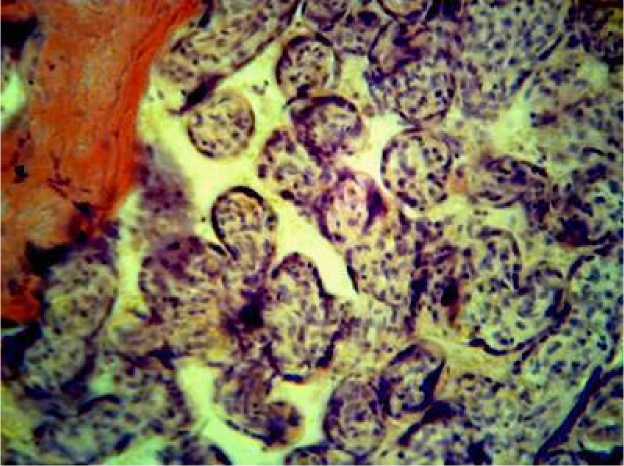

Результаты исследования: Микроскопические исследования кусочков, взятых из различных участков плаценты, показали достаточно широкую вариабельность структурных компонентов органа. Плодная часть плаценты в основном представлена многочисленными ворсинами различных размеров, разделенными узкими межворсинчатыми пространствами, в которых выявлялись форменные элементы материнской крови. Ворсины по их размерам условно можно разделить на ворсины крупного, среднего калибров и терминальные ворсины.

Ворсины крупного калибра отличались наличием сильно развитой соединительнотканной стромы, которая содержала крупные артериальные и венозные сосуды. Снаружи ворсины на всем протяжении покрыты хориальным эпителием. Лишь в единичных ворсинах выявлялись небольшие участки десквамации хориального эпителия.

Рис. Плодная часть плаценты контрольной группы. Многочисленные терминальные ворсины. Окраска гематоксилином и эозином. Окуляр 10, объектив 20 1,6

Хориальный эпителий в крупных ворсинах был представлен синцитиальным трофобластом. В трофобласте ядра располагались относительно равномерно на всем протяжении и практически никогда не образовали скопления - так называемые синцитиальные узлы или почки. Другой характерной особенностью хориального эпителия ворсин крупного калибра было отсутствие под синцитиотрофобластом слоя клеток Лангханса или цитотрофобласта.

Артерии в ворсинах крупного калибра по строению стенки представляли собой типичные артерии мышечного типа с сильно развитой средней оболочкой. За счет сокращения мышц просвет артерий сужен и имеет изрезанные контуры. В отдельных сосудах наружная оболочка утолщена за счет сильного разрастания грубоволокнистой соединительной ткани. Вены в ворсинах крупного калибра отличались широким просветом, в котором содержалось умеренное количество форменных элементов крови (рис. 4.6). Стенка вен тонкая, средняя и наружная оболочки её содержали умеренное число пучков гладкомышечных клеток и многочисленные коллагеновые волокна.

Основную часть стромы ворсин крупного калибра занимала грубоволокнистая соединительная ткань, содержащая мощные пучки коллагеновых волокон, среди которых располагались отдельные фибробласты.

По мере уменьшения размеров ворсин отмечалось снижение удельной площади, занимаемой грубоволокнистой соединительной тканью. В ворсинах среднего калибра артерии также характеризовались сильно развитой средней оболочкой, содержащей циркулярно направленные пучки гладкомышечных клеток. Артерии с интенсивным разрастанием соединительной ткани в стенке и полной облитерацией просвета встречались исключительно редко. Соединительнотканная строма была представлена пучками коллагеновых волокон без определенной ориентации, среди которых обнаруживались фибробласты и единичные мононуклеарные клетки. Снаружи ворсины покрыты в основном синцитиальным трофобластом (СТБ), ядра которого распределены относительно равномерно по всей поверхности синцития. В отдельных ворсинах среднего калибра под синцитиотрофобластом обнаруживались участки цитотрофобласта, состоящие из нескольких клеток.

Самую многочисленную группу составляли ворсины малого калибра или терминальные ворсины (ТВ), составляющие основную массу плодной части плаценты. Форма их на срезах плаценты варьировала в широких пределах. Наряду с ворсинами правильной округлой или овальной формы, выявлялись их косые срезы, имеющие вытянутую палочковидную форму. Размеры малых ворсин также колебались достаточно широко. Плотность расположения терминальных ворсин в различных участках срезов плаценты была неодинаковой. В одних участках ворсины были отделены друг от друга узкими межворсинчатыми щельями, в других же -межворсинчатое пространство было широкое и иногда содержало умеренное количество форменных элементов материнской крови. Хориальный эпителий, покрывающий ворсин снаружи, в основном состоял из интенсивно базофильно окрашенного синцитиального трофобласта. Ядра синцитиотрофобласта имели вытянутую форму и располагались параллельно поверхности ворсин. Отмечалось неравномерное распределение ядер в синцитиотрофобласте - во многих ворсинах они расположены группами из 7-10 ядер, образуя синцитиальные узлы или почки. В отдельных терминальных ворсинах под синцитием выявлялись клетки слоя Лангханса или цитотрофобласта. Они отличались округлой или овальной формы ядрами и бледно окрашенной цитоплазмой. Следует подчеркнуть, что толщина хориального эпителия была неодинаковой даже в пределах одной ворсины -местами он был истончен до тонкой полоски, а местами - широкий за счет синцитиальных узлов или толстого синцитиотрофобласта.

Терминальные ворсины содержали кровеносные сосуды, которые в основном представлены широкими гемокапиллярами синусоидного типа. В зависимости от размеров каждая ворсина содержит от 2 до 6 сосудов, занимающих значительную площадь ворсин.

Большинство сосудов отличалось широким просветом, заполненным форменными элементами крови и тонкой стенкой, состоящей из эндотелиальных клеток и единичных перицитов. Сосуды преимущественно локализовались по периферии ворсин, непосредственно под хориальным эпителием, однако, нередко встречались сосуды, имеющие центральную или парацентральную локализацию в ворсинах.

В материнской части плаценты располагалась децидуальная пластинка, которая со стороны межворсинчатого пространства была покрыта широким слоем фибриноидных отложений и остатками цитотрофобласта. Основу пластинки составляли скопления децидуальных клеток, разделенные широкими прослойками соединительной ткани с кровеносными сосудами. Большинство децидуальных клеток характеризовались довольно крупными размерами, округлой или слегка овальной формой. Ядро их округлое, окрашивалось слабо базофильно, цитоплазма обладала умеренной эозинофилией. Местами встречались небольшие скопления децидуальных клеток с признаками деструкции. Эти клетки имели сморщенный вид, содержали пикнотичное ядро и вакулизированную цитоплазму. Среди них выявлялись клетки с полностью лизированной цитоплазмой и остатками ядерного хроматина, то есть, имеющие вид клеточного детрита.

Электронно-микроскопические исследования плаценты женщин данной группы подтвердили классические данные литературы о субмикроскопической организации плацентарного барьера. Терминальные ворсины (ТВ) снаружи покрыты синцитиальным трофобластом (СТБ), который характеризуется непрерывной цитоплазмой, содержащей множество ядер. Апикальная поверхность СТБ содержала многочисленные, расположенные без определенной ориентации микроворсинки и пиноцитозные углубления. Цитоплазма СТБ характеризовалась наличием множества вакуолей, имеющих различные размеры и формы. В просвете некоторых из них определялся умеренно электронно-плотный, хлопьевидный материал. Некоторые участки цитоплазмы содержали расширенные профили зернистой эндоплазматической сети и довольно развитый комплекс Гольджи. В большинстве ТВ кровеносные капилляры располагались по периферии ворсин. Эндотелиоциты характеризовались узкой тонкой цитоплазмой, лежащей на базальной мембране капилляров. Последняя нередко вплотную примыкала к базальной мембране трофобласта, сливаясь с ней в единую мембрану. Ядра СТБ в большинстве имели округлую или овальную форму, глыбки плотного гетерохроматина располагались под внутренней ядерной мембраной.

Центральная часть кариоплазмы заполнена эухроматином, ядрышко обнаруживалось редко. В отдельных участках СТБ ядра располагались группами, состоящими из 8 или более ядер.

Вывод: Малая масса плаценты, воспалительные изменения в децидуальной оболочке с некрозом децидуальных клеток, перикапиллярный склероз стромы ворсин, фибриноидные некрозы ворсин хориона приводит к плацентарной недостаточности, которой принадлежит ведущая роль в развитии преждевременных родов у беременных на фоне УГИ.

Список литературы Морфо-функциональные особенности фетоплацентарной системы при преждевременных родах

- Аверкина А. Ф. Морфологическая связь между почками матери и плода. - М.: Медицина, 1989. - 182 с.

- Агеева М. И. Допплерометрические исследования в акушерской практике. М.: Издательский дом Видар, 2000. - 112 с.

- Айвазян А. В., Войно-Ясенецкий A. M. Острые заболевания почек и мочевых путей. - М.: Медицина, 1985. - 264 с.

- Айламазян Э. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. - СПб, 1993. - 281 с.

- Баев О. Р., Стрижаков А. П. Резидентная флора генитального тракта и этиология инфекционных осложнений беременности и послеродового периода // Акушерство и гинекология. 1997. №6. - С. 3-7.