Морфофизиологические особенности хвои Pinus sylvestris L., произрастающей на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста

Автор: Чукина Н.В., Лукина Н.В., Филимонова Е.И., Глазырина М.А., Учаев А.П., Климова В.Н.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комплексных исследований структурно-функциональных параметров хвои Pinus sylvestris L. в естественных насаждениях на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста. В неблагоприятных условиях среды у P. sylvestris установлено снижение длины и площади ассимилирующей поверхности хвои. Выявлено изменение анатомических признаков хвои: уменьшение площади центрального цилиндра, мезодермы, числа и площади смоляных ходов. В хвое P. sylvestris в условиях отвалов происходило достоверное снижение содержания общего азота и фосфора, а также фотосинтетических пигментов: хлорофилла a, хлорофилла b и каротиноидов. Ответная реакция ассимиляционного аппарата на стресс заключалась в активации синтеза низкомолекулярных антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, фенолы, в том числе флавоноиды. Отмечено, что основными лимитирующими факторами в условиях отвалов являются гранулометрический и агрохимический состав субстрата, а именно: слабая водоудерживающая способность, низкое содержание органического углерода и азота, щелочная реакция среды.

Сосна обыкновенная, хвоя, морфолого-анатомическое строение, адаптивные реакции, пигменты, антиоксиданты

Короткий адрес: https://sciup.org/143182679

IDR: 143182679 | УДК: 631.531:504.064.2 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.2.01

Текст научной статьи Морфофизиологические особенности хвои Pinus sylvestris L., произрастающей на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста

Современные темпы разработки полезных ископаемых, промышленного и гражданского строительства, деятельность перерабатывающих комбинатов и т. п. нередко вступают в противоречие с проблемой сохранения окружающей среды и, прежде всего, почвенного покрова. Вокруг городов с развитой промышленностью образуются «индустриальные пустыни», горы отвалов пустой породы, которые занимают огромные площади [1].

Одним из пионерных видов, способных заселять нарушенные территории с низким плодородием и неблагоприятным водным режимом, на Среднем Урале является Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная). Высокий адаптивный потенциал данного вида позволяет ему произрастать в широком диапазоне условий среды. P. sylvestris реагирует на загрязнение среды обитания продуктами техногенеза, отличается высокой чувствительностью к повышенным концентрациям токсических веществ в окружающей среде. Стрессовые условия нарушают физиологические и биохимические процессы и приводят к изменению морфологии и анатомии P. sylvestris [2–9].

Чувствительным к недостатку элементов питания является пигментный комплекс, что нередко выражается в снижении концентрации в хвое как основных, так и вспомогательных фотосинтетических пигментов [10, 11]. Деградация пигментного комплекса может негативно отражаться на фотосинтетической активности ассимиляционного аппарата и приводить к снижению жизнеспособности древесных растений.

Известно также, что неблагоприятные факторы внешней среды, такие как высокая инсоляция, водный дефицит и др., способны вызывать у растений окислительный стресс. Он связан с избыточным накоплением в клетках активных форм кислорода, отличающихся высокой реакционной способностью, что сказывается на морфологических и биохимических характеристиках растений. В ответ на окислительный стресс у растений индуцируется антиоксидантная защитная система. К числу основных антиоксидантов относятся такие низкомолекулярные соединения, как аскорбиновая кислота, фенольные соединения, флавоноиды и ряд других. Повышение содержания низкомолекулярных антиоксидантов в условиях стресса рассматривается исследователями как приспособительная реакция растений [12, 13].

Комплексные исследования адаптивного потенциала хозяйственно ценных лесообразующих пород в условиях техногенного стресса позволяют понять механизмы устойчивости растений и обеспечивают основу долгосрочных прогнозов, так необходимых для сохранения лесных экосистем в индустриальных регионах [14]. В связи с этим весьма актуальным становится изучение анатомо-морфологических и биохимических параметров ассимиляционного аппарата P. sylvestris в условиях техногенного загрязнения.

Цель работы – провести сравнительный анализ анатомо-морфологических показателей, пигментного состава, а также параметров антиоксидантной системы хвои P. sylvestris , произрастающей на отвалах после добычи асбеста и в естественном лесном фитоценозе, и оценить влияние свойств субстрата на ее структурнофункциональные параметры.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили в 2021–2022 гг. на отвалах Анатольско-Шиловской группы месторождений асбеста, расположенных на восточном склоне Среднего Урала в 132 км к северу от Екатеринбурга, в 2,5 км от пос. Новоасбест (таежная зона, подзона южной тайги). Рельеф района – грядово-лощинный, расчлененный, абсолютные отметки изменяются в пределах 298–325 м над ур. моря. Климат резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха – +1,0 °C, средняя температура июля – +17,2 °C, средняя температура января – -16,0 °C (по данным метеостанции Нижнего Тагила). Среднегодовое количество осадков составляет 628 мм. Недостаточность увлажнения летом обусловливает преобладание ягодниковых или брусничниковых сосняков на суховатой буроземовидной неоподзоленной маломощной сильнощебенистой почве [15].

Анатольско-Шиловская группа месторождений асбеста расположена в пределах Тагило-Невьянского гипербазитового массива. Месторождения приурочены к линзовидным залежам тальково-хлоритово-карбонатных пород. В качестве полезного ископаемого на месторождениях добывали волокнистую разновидность серпентинитов – магнезиоарфведсонит, или режи-кит-асбест, относящийся к группе амфиболовых асбестов. Среднее содержание асбеста в породах составляло около 4–5 % [16].

Месторождения разрабатывали открытым способом с 1952 по 1992 г. После отбора асбестового сырья горные породы перемещали автомобильным транспортом в 2–5-ярусные отвалы. В результате промышленной разработки Анатольско-Шиловских месторождений режи-кит-асбеста образовался карьерно-отвальный комплекс, в составе которого несколько карьеров с отвалами сопутствующих горных пород (Ши-ловский, Анатольский, Южный) [17]. Субстраты отвалов сильнокаменистые: содержание камней и гравия диаметром более 3 мм составляет от 50 до 85 %. В составе мелкозема преобладают фракции песка, доля водоудерживающих глинистых частиц (< 0,25 мм) незначительна: на Шиловском отвале – 6–8 %, на Анатольском – до 10–15 %, на Южном отвале – около 5 % [18]. Субстраты отвалов характеризовались повышенным содержанием Ni, Cr, Fe, Co [19].

Геоботаническое обследование 20–40-летних отвалов Анатольско-Шиловских месторождений асбеста показало, что выровненные участки и склоны отвалов зарастают преимущественно древесной растительностью с доминированием P. sylvestris , Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh. На сильнокаменистых открытых участках отвалов древостои разреженные, общее проективное покрытие травянистой растительностью очень низкое (0–5 %). На участках отвалов с примесью рыхлых вскрышных пород формируются лесные фитоценозы с доминированием P. sylvestris с сомкнутостью крон до 0,6–0,7.

Модельные деревья P. sylvestris отбирали на 4-х опытных площадках (ОП), заложенных на разных участках отвалов:

ОП 1 – лесной фитоценоз с доминированием P. sylvestris , формирующийся на выровненном, отсыпанном вскрышными породами уступе Ши-ловского отвала (57°44ʹ55ʺ с. ш. 60°12ʹ33ʺ в. д.);

ОП 2 – лесной фитоценоз с доминированием P. sylvestris , формирующийся на 2-м ярусе Шилов-ского отвала (57°44ʹ54ʺ с. ш. 60°12ʹ37ʺ в. д.);

ОП 3 – лесной фитоценоз, расположенный с юго-западной стороны Анатольского отвала (57°43ʹ32ʺ с. ш. 60°12ʹ35ʺ в. д.);

ОП 4 – лесной фитоценоз с доминированием P. sylvestris , формирующийся на верхнем плато Южного отвала (57°43′05″ с. ш. 60°12′45″ в. д.).

Контрольная площадка (КП) расположена в естественном лесном фитоценозе (57°20ʹ14.50ʺ с. ш. 60°1ʹ51.21ʺ в. д.) рядом с пос. Белоречка в 65 км от Екатеринбурга.

Для изучения анатомо-морфологических показателей хвои P. sylvestris на каждой ОП было отобрано по 10 модельных деревьев в возрасте 25–30 лет. С нижней трети кроны (южная экспозиция) каждого модельного дерева собирали 2-летнюю хвою (по 100 хвоинок в каждом местообитании). Затем определяли длину свежесобранной хвои. Фиксированную в 70 %-м растворе этилового спирта хвою использовали для приготовления поперечных срезов на микротоме замораживающем МЗ-2 (Россия). Показатели измеряли на микрофотоснимках поперечных срезов с помощью микроскопа Olympus CX-41, используя программное обеспечение SIMAGIS MEZOPLANT.

Для количественного определения фотосинтетических пигментов: хлорофиллов ( Chl a и b ) и каротиноидов ( Car ) анализировали усредненную с каждой ОП пробу хвои в 5-кратной повторности (навеска 50 мг). Содержание пигментов определяли на основе измерения оптической плотности экстрактов в 80 %-м ацетоне с использованием спектрофотометра PD-303UV (APEL, Япония). Измерение и расчет концентрации пигментов проводили по стандартной методике [20].

Оценку содержания низкомолекулярных антиоксидантов в хвое осуществляли в 5-кратной биологической повторности (на усредненной пробе хвои) по стандартным методикам. Для проведения анализа на содержание фенолов и флавоноидов использовали экстракт мелкоиз-мельченной хвои после суточного (24 ч) настаивания в 80 %-м этаноле. Измерение и расчет общего содержания фенолов в образцах проводили по галловой кислоте с использованием реактива Фолина-Чокалтеу [21]. Количество флавоноидов рассчитывали по рутину с использованием хлорида алюминия согласно методике [22]. Содержание аскорбиновой кислоты определяли спектрофотометрически при длине волны 265 нм [23]. Содержание фотосинтетических пигментов и антиоксидантов в хвое рассчитывали на сухую массу.

Образцы грунта отбирали на каждой ОП и в контроле с глубины 0–20 см. Основные физикохимические характеристики субстрата и почв устанавливали общепринятыми в почвоведении методами [24]. Гранулометрический состав определяли стандартным методом ситового анализа; общий органический углерод – по методу Тюрина; массовую долю щелочно-гидролизуемого азота – по Корнфильду; содержание подвижных соединений фосфора (P2O5) – по Кирсанову [19]; рН анализировали потенциометрически. Обменный Са и Mg устанавливали титрованием.

Удельную электропроводность и общее содержание солей измеряли в водной суспензии (10 г субстрата растворяли в 25 мл дистиллированной воды), используя портативный многопараметрический анализатор HI98129 Combo (Hanna Instruments GmbH, Австрия).

Полученные данные обрабатывали статистически с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel и StatSoft STATISTICA 12. Достоверность различий полученных результатов определяли по непараметрическому критерию Манна–Уитни (при p < 0,05). Проведены дискриминантный и корреляционный анализы с использованием коэффициента ранговой корреляции Пирсона. В таблицах и на рисунках представлены средние значения и их стандартные ошибки.

Результаты и обсуждение

На основе исследований было выявлено, что субстраты изученных участков существенно варьировали по агрохимическим показателям (табл. 1). На ОП, расположенных на отвалах, рН субстрата изменялась от слабокислой (ОП 1, ОП 3) до слабощелочной (ОП 2, ОП 4). В контроле (КП) реакция среды была слабокислой. Количество Mg в субстрате отвалов (за исключением ОП 4) было больше, чем Ca. Субстраты отвалов содержали значительно меньше щелочно-гидролизуемого азота и больше подвижных форм фосфора, а также характеризовались существенно меньшим количеством гигровлаги по сравнению с контролем. Самым низким содержанием гигровлаги, органического углерода и щелочно-гидролизуемого азота характеризовались образцы с ОП 4.

По показателю удельной электропроводности и общему содержанию солей субстраты с ОП можно отнести к слабозасоленным (электропроводность менее 2 мСм/см) [25].

Известно, что в неблагоприятных условиях среды происходит снижение морфометрических параметров P. sylvestris , что является ответной реакцией растений на стресс [26–28].

Таблица 1. Агрохимические показатели субстратов

|

№ ОП |

pH Н 2 О |

Содержание, г/100 г субстрата |

Содержание, мг/кг субстрата |

Общий органический углерод, % |

Гигровлага, % |

||

|

Ca |

Mg |

N |

P 2 О 5 |

||||

|

1 |

6,45 |

0,094 |

0,208 |

41,1 |

65,4 |

4,0 |

4,69 |

|

2 |

7,31 |

0,069 |

0,112 |

35,5 |

31,7 |

1,5 |

2,55 |

|

3 |

6,83 |

0,092 |

0,170 |

84,0 |

58,4 |

2,6 |

4,39 |

|

4 |

8,06 |

0,109 |

0,056 |

11,2 |

69,2 |

0,5 |

1,42 |

|

КП |

6,32 |

0,436 |

0,034 |

112,0 |

18,2 |

4,2 |

11,35 |

Анализ анатомо-морфологических параметров хвои показал, что в условиях отвалов на всех ОП у P. sylvestris наблюдалось достоверное (p < 0,05) снижение размеров хвои: длины и площади поверхности (табл. 2).

Уменьшение площади поперечного сечения хвои (в среднем в 1,5–1,6 раза), в свою очередь, было связано как с уменьшением площади центрального цилиндра (в 1,5–1,7 раза), так и с достоверным снижением площади ассимиляционных тканей – мезодермы (в среднем на 40 %) по сравнению с контролем (см. табл. 2). Выявленные изменения свидетельствуют о ксерофитизации условий произрастания в техногенных местообитаниях [7].

Важную защитную функцию у P. sylvestris выполняет смоловыделяющая система, отвечающая за образование и накопление смолы в смоляных ходах. Внешние условия могут оказывать существенное влияние на количество, размер смоляных ходов и интенсивность смоловыделения [29].

В хвое P. sylvestris в условиях отвалов (ОП 1–4) отмечено изменение параметров смоловыделяющей системы: уменьшение числа и диаметра смоляных ходов. Полученные нами данные согласуются с результатами исследований других авторов [3, 4, 6, 30].

Корреляционный анализ выявил высокое влияние агрохимического состава субстратов, а именно: содержания Ca, Mg и гигровлаги – на длину хвои (rp = 0,80; rp = 0,82; rp = 0,83 соответственно), площадь ее поперечного сечения (rp = 0,97; rp = 0,97; rp = 0,87), площадь центрального цилиндра (rp = 0,99; rp = 0,99; rp = 0,87), площадь мезодермы (rp = 0,96; rp = 0,95; rp = 0,84) и число смоляных ходов (rp = 0,88; rp = 0,87; rp = 0,80).

Многие авторы ранее отмечали влияние ряда факторов окружающей среды, таких как недостаток влаги, высокое содержание Mg, Ni и других металлов, на растительность, произрастающую на серпентиновых почвах [31, 32].

Толщина покровных тканей (эпидермы и гиподермы) в хвое P. sylvestris , произрастающей на отвалах, варьировала. Установлена высокая связь значений толщины эпидермы с показателями рН субстрата (rp = 0,79). Изменения толщины гиподермы не имели однонаправленных тенденций (см. табл. 2).

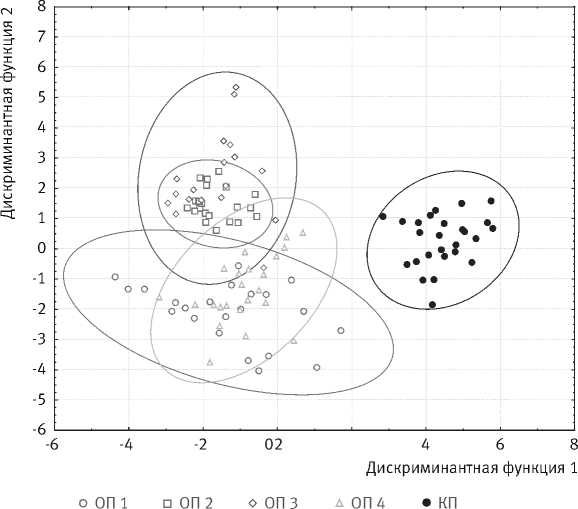

Дискриминантный анализ, проведенный с использованием анатомо-морфологических параметров хвои, отделил КП от ОП 1–4 по первой дискриминантной функции с достоверностью 100 % (рис. 1). Максимальный вклад в данную функцию внесли такие параметры, как площадь поперечного сечения хвои (0,89), площадь центрального цилиндра (0,87), а также площадь мезодермы (0,77).

Таблица 2. Морфологические и анатомические характеристики хвои P. sylvestris на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста

|

Характеристики хвои |

КП |

ОП 1 |

ОП 2 |

ОП 3 |

ОП 4 |

|

Длина хвои, см |

5,62±0,09c |

4,47±0,06b |

3,89±0,04a |

3,80±0,02a |

2,86±0,04a |

|

Площадь поверхности хвои, мм2 |

241,04±1,47d |

142,58±2,76c |

147,30±1,17c |

114,60±2,24b |

101,72±1,01a |

|

Площадь поперечного сечения хвои, мм2 |

1,09±0,01d |

0,69±0,02b |

0,64±0,01a |

0,65±0,02b |

0,75±0,02с |

|

Площадь центрального цилиндра, мм2 |

0,28±0,00c |

0,17±0,01ab |

0,17±0,00a |

0,17±0,01ab |

0,18±0,00b |

|

Толщина эпидермы, мкм |

19,32±0,24b |

18,14±0,25a |

18,08±0,21a |

19,42±0,31b |

20,87±0,45с |

|

Толщина гиподермы, мкм |

12,56±0,21c |

10,06±0,16a |

12,20±0,15bc |

13,03±0,20с |

11,68±0,30b |

|

Число смоляных ходов, шт. |

9,9±0,17c |

8,23±0,26b |

7,05±0,17a |

6,94±0,34a |

8,05±0,21b |

|

Диаметр смоляных ходов, мкм |

47,19±0,69c |

46,73±1,09bc |

40,54±1,12a |

41,43±1,30a |

44,45±1,47b |

|

Площадь мезодермы, мм2 |

0,73±0,01c |

0,42±0,01a |

0,42±0,01a |

0,45±0,02a |

0,51±0,01b |

Примечание. Разные буквы в строках (a, b, c, d) указывают на достоверные различия изученных параметров между исследованными площадками при уровне значимости p < 0,05.

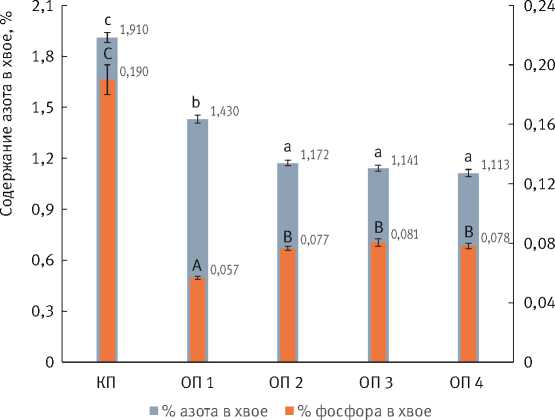

Во всех образцах хвои P. sylvestris с отвалов выявлено низкое содержание азота и фосфора (рис. 2). По данным А.Я. Орлова и С.П. Кошелько-ва [33], оптимальная концентрация азота в хвое P. sylvestris находится в пределах 1,60–2,40 %, фосфора – 0,10–0,15 %. Результаты анализа показали, что в образцах хвои с ОП 1–4 содержание азота в среднем составляло 1,10 %, что в 1,6 раза ниже, чем в контроле (1,90 %). Несмотря на то что фосфора в субстрате отвалов было больше, чем в контроле, его количество в хвое P. sylvestris с ОП 1–4 (0,06–0,08 %) в среднем в 2,5 раза меньше, чем с КП (0,19 %). Известно, что подвижность и, соответственно, доступность соединений фосфора растениям зависят от реакции среды, гранулометрического, минералогического состава и количества органического вещества в почве [34]. Корреляционный анализ выявил достоверно значимую связь между содержанием азота и фосфора в хвое и количеством Ca (rp = 0,99; rp = 0,99 соответственно), Mg (rp = 0,99; rp = 0,98) и гигровлаги (rp = 0,99; rp = 0,98) и высокую связь (rp = 0,74; rp = 0,76) с содержанием азота в субстратах с ОП и КП.

Отмеченные закономерности по накоплению биогенных элементов в хвое P. sylvestris согласуются с данными, полученными нами ранее [18, 28], и с результатами исследований других авторов, отмечающих дисбаланс макроэлементов в хвое P. sylvestris , произрастающей на техногенно загрязненных территориях [13, 35–37].

Процесс фотосинтеза играет важнейшую роль в обеспечении роста, развития, а также накопления биомассы растительных организмов. Основными факторами окружающей среды, влияющими на фотосинтетическую деятельность растений, являются свет, температура, концентрация углекислоты в атмосфере, водообеспе-ченность и минеральный состав почв. Не менее важную роль в процессе фотосинтеза играют эндогенные факторы, такие как внутренняя организация ассимиляционного аппарата листа, содержание фотосинтетических пигментов, активность РуБисКо и других ферментов, участвующих в реакциях световых и темновых фаз.

Пигментный аппарат является одним из основных факторов, определяющих фотосинтетическую

Рис. 1. Дискриминантный анализ хвои P. sylvestris по анатомическим признакам на отвалах Анатольско-Шиловского месторождения асбеста (F (32,366) = 23,362; p < 0,00001)

Содержание фосфора в хвое, %

Рис. 2. Содержание азота и фосфора в хвое P. sylvestris , произрастающей на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста

Разные буквы указывают на достоверные различия по содержанию азота ( a , b , c ) и фосфора (А, B, C) в хвое P. sylvestris с разных площадок при уровне значимости p < 0,05

способность растений, поскольку хлорофиллы и каротиноиды служат компонентами электротранспортной цепи мембран тилакоидов хлоропластов.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Рис. 3.

c

Молекулы хлорофиллов входят в состав реакционных центров фотосистем и непосредственно участвуют в таких важнейших стадиях фотосинтеза, как поглощение световой энергии и преобразование ее в фотохимических реакциях. Для световых фаз фотосинтеза существенна и роль антенных пигментов, так как они обеспечивают направленный и усиленный поток энергии возбуждения на хлорофилл а . Крайне важна также функция каротиноидов как антиоксидантов, препятствующих деструкции основных пигментов в условиях окислительного стресса, который нередко возникает в условиях высокой инсоляции, а также при воздействии других неблагоприятных факторов среды [38].

Известно, что пигментный комплекс P. sylvestris чувствителен к неблагоприятным факторам среды. В условиях загрязнения содержание пигментов в хвое снижается в результате их деградации или нарушения синтеза [39, 40]. В связи с этим уровень содержания фотосинтетических пигментов можно рассматривать как один из показателей устойчивости растений.

Результаты определения содержания пигментов в хвое P. sylvestris , произрастающей на отвалах (ОП 1–4) и КП, представлены на рис. 3.

b D

КП

c

b

C

ОП 1

а

B а

b

ОП 3

а

а

A

ОП 2

ОП 4

Chl a , мг/г Chl b , мг/г с.м. Car , мг/г с.м.

Содержание фотосинтетических пигментов и каротиноидов в хвое P. sylvestris, произрастающей на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста

Разные буквы указывают на достоверные различия по содержанию Chl a (a, b, c), Chl b (a, b)

и Car (А, B, C, D) между исследованными площадками при уровне значимости p < 0,05

Установлено, что в хвое P. sylvestris , произрастающей на ОП 2–4, содержание хлорофилла а (0,29–0,51 мг/г) и хлорофилла b (0,10–0,18 мг/г) было достоверно меньше, чем в контроле (0,86 мг/г и 0,31 мг/г соответственно). Анализ содержания каротиноидов также показал, что в хвое P. sylvestris на ОП 2–4 их концентрация (0,11– 0,14 мг/г) достоверно снижается в сравнении с аналогичным показателем у P. sylvestris в условиях контроля (0,28 мг/г). В хвое с ОП 1 содержание хлорофиллов a и b (0,87 мг/г и 0,37 мг/г) и каротиноидов (0,31 мг/г) не отличалось от контроля, что, вероятно, связано с более высоким содержанием гигровлаги и общего углерода в субстрате данного участка, а также с более низкими значениями рН по сравнению с другими ОП.

Корреляционный анализ продемонстрировал достоверно значимую связь пигментного комплекса хвои P. sylvestris и агрохимических свойств субстрата, а именно: положительную связь содержания зеленых пигментов ( Chl a и Chl b ) и каротиноидов с содержанием в субстрате органического углерода (rp = 0,96; rp = 0,84; rp = 0,91); и отрицательную связь с величиной рН (rp = -0,88; rp = -0,73; rp = -0,83).

Снижение концентрации пигментов в хвое P. sylvestris , произрастающей в условиях высоких антропогенных нагрузок, показано и в исследованиях других авторов [10, 11, 39–41].

Как известно, неблагоприятные условия среды активируют у растений синтез метаболитов, осуществляющих антиоксидантные функции. Согласно данным С.А. Шавнина с соавт. [42], у P. sylvestris в условиях значительного техногенного загрязнения происходит повышение активности синтеза фенольных соединений, в том числе флавоноидов. Активация синтеза низкомолекулярных антиоксидантов в хвое P. sylvestris в ответ на антропогенное загрязнение среды отмечена и в работах других авторов [13]. Отмечается также, что уровень антиоксидантов в тканях растений может рассматриваться в качестве маркера антропогенного стресса [43].

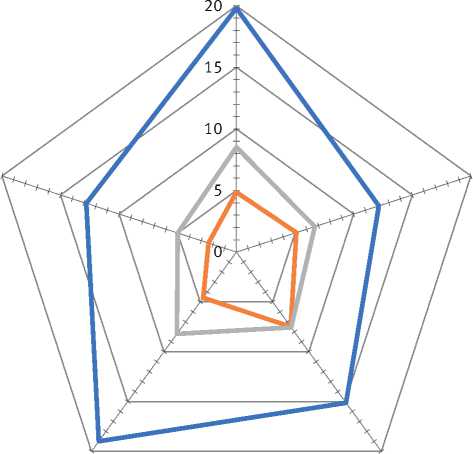

Наши исследования показали, что в условиях отвалов (ОП 1–4) в хвое P. sylvestris содержание низкомолекулярных антиоксидантов увеличилось

по сравнению с контролем (рис. 4). Так, общее содержание фенольных соединений выросло на 30 %. Доля флавоноидов от общих фенольных соединений на КП составляла 18 %, а на отвалах (ОП 1–4) – 36 %.

Содержание в хвое аскорбиновой кислоты у P. sylvestris на всех ОП (6,69–8,52 мг/г сухого веса) было выше по сравнению с контролем (5,00 мг/г сухого веса), что, вероятно, связано с активацией синтеза данного антиоксиданта в условиях техногенного стресса. Максимальное (в 1,7 раза) увеличение концентрации аскорбиновой кислоты было отмечено у растений на ОП 4. Корреляционный анализ выявил высокую достоверно значимую отрицательную связь между уровнем накопления аскорбиновой кислоты в хвое и такими характеристиками субстрата, как содержание азота (rp = -0,95) и гигровлаги (rp = -0,97), и положительную связь с величиной рН (rp = 0,88). Данный факт свидетельствует о том, что синтез аскорбиновой кислоты в хвое P. sylvestris активировался при недостатке азота и влаги в субстрате, а также в условиях щелочной среды.

Выводы

В хвое P. sylvestris , произрастающей на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста, выявлены видоспецифические морфолого-анатомические изменения. В условиях отвалов происходило снижение длины и площади ассимилирующей поверхности хвои, а также уменьшение площади поперечного среза хвои, центрального цилиндра, мезодермы, числа и площади смоляных ходов. Снижение анатомо-морфологических показателей хвои у P. sylvestris можно рассматривать как процесс адаптации, направленный на сохранение влаги и повышение устойчивости вида к неблагоприятным условиям.

В хвое P. sylvestris с отвалов наблюдалось достоверное снижение содержания общего азота и фосфора, а также фотосинтетических пигментов по сравнению с контрольными растениями из естественного лесного фитоценоза.

ОП 4

КП

ОП 3

ОП 1 ОП 2

^^в Фенолы, мг галловой кислоты/г с. м.

■■■■MB Флавоноиды, мг рутина/г с. м.

■■■■■■в Аскорбиновая кислота, мг/г с. м.

Рис. 4. Содержание низкомолекулярных антиоксидантов в хвое P. sylvestris , произрастающей на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста

В неблагоприятных условиях асбестовых отвалов в хвое P. sylvestris выявлено увеличение синтеза низкомолекулярных антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, фенолы, в том числе флавоноиды.

Показано, что достоверно значимое влияние на морфофизиологические параметры хвои P. sylvestris оказывало содержание гигровлаги, Са, Mg и органического углерода в субстрате отвалов.

Проведенные комплексные исследования P. sylvestris свидетельствуют, что используемые методы дают возможность выявлять анатомо-морфологические и биохимические изменения хвои в техногенно нарушенных местообитаниях, что позволяет рекомендовать данные методики для целей биомониторинга.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения государственного задания УрФУ FEUZ-2023-0019.

Список литературы Морфофизиологические особенности хвои Pinus sylvestris L., произрастающей на отвалах Анатольско-Шиловских месторождений асбеста

- Bolshakov, V. Biological recultivation: ural approach / V. Bolshakov, T. Chibrik // Science in Russia. - 2007. - № 3(159). - P. 106-112.

- Кизеев, А.Н. Изменения морфологических и физиолого-биохимических показателей хвои сосны обыкновенной в условиях аэротехногенного загрязнения / А.Н. Кизеев // Молодой учёный. - 2011. - Т. I. - № 3(26). - С. 120-127.

- Цандекова, О.Л. Анатомические и морфометрические характеристики Pinus sylvestris L., произрастающей на техногенно нарушенных землях угольного разреза «Кедровский» / О.Л. Цандекова, Е.Ю. Колмогорова // Вестник Алтайского ГАУ. - 2013. - № 10(108). - С. 59-63.

- Цандекова, О.Л. Анатомо-морфологические перестройки ассимиляционного аппарата древесных растений, произрастающих в условиях породного отвала Кедровского угольного разреза / О.Л. Цандекова, О.М. Лего-щина // Известия Самарского научного центра РАН. - 2017. - Т. 19. - № 5. - С. 106-110.

- Папина, О.Н. Влияние урбанизированной среды на покровные ткани и содержание воды в хвое видов семейства Pinaceae Lindl. / О.Н. Папина, Р.О. Собчак, Т.П. Астафурова // Вестник Томского гос. ун-та. Серия «Биология». - 2013. - № 3(23). - С. 152-161.

- Морфолого-анатомические особенности хвои сосны обыкновенной под влиянием промышленных выбросов города Красноярска / Л.Н. Скрипальщикова, И.А. Днепровский, В.В. Стасова, М.А. Пляшечник, Н.В. Гре-шилова, О.В. Калугина // Сибирский лесной журнал. - 2016. - № 3. - С. 46-56.

- Галдина, Т.Е. Влияние генетических и экологических факторов на анатомо-морфологические показатели хвои / Т.Е. Галдина, Е.П. Хазова // Успехи современного естествознания. - 2019. - № 4. - С. 7-13.

- Подрост сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на отвалах месторождения хризотил-асбеста / Ю.В. Зарипов, С.В. Залесов, Е.С. Залесова, А.С. Попов, Е.П. Платонов, Н.И. Стародубцева // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2021. - № 5. - С. 22-33. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-5-22-33.

- Махнева, С.Г. Качество пыльцы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в зоне действия выбросов АО «Ка-рабашмедь» / С.Г. Махнева, С.Л. Менщиков // Лесной вестник. Forestry Bulletin. - 2021. - Т. 25. - № 1. - С. 32-44. DOI: 10.18698/2542-1468-2021-1-32-44.

- Кулагин, А.Ю. Особенности содержания фотосинтетических пигментов в хвое сосны обыкновенной в условиях нефтяного загрязнения / А.Ю. Кулагин, Р.И. Шаяхметова // Известия Самарского научного центра РАН. - 2016. - Т. 18. - № 2(2). - С. 434-437.

- Changes in nutrition and pigment complex in pine (Pinus sylvestris L.) needles under technogenic pollution in Irkutsk region, Russia / Т.А. Mikhailova, L.V. Afanasieva, O.V. Kalugina, О/V. Shergina, E.N. Taranenko // Journal of Forest Research. - 2017. - V. 22. - № 6. - P. 386-392. DOI: 10.1080/13416979.2017.1386020.

- Шарова, Е.И. Антиоксиданты растений: учеб. пособие / Е.И. Шарова. - Санкт-Петербург: изд-во С.-Пе-терб. ун-та, 2016. - 140 с.

- Kalugina, O.V. Biochemical adaptation of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) to technogenic pollution / O.V. Kalugina, T.A. Mikhailova, O.V. Shergina // Contemp. Probl. Ecol. - 2018. - № 11. - P. 79-88. DOI: 10.1134/S1995425518010043.

- Коршиков, И.И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды / И.И. Коршиков. -Киев: Наукова думка, 1996. - 238 с.

- Шакиров, А.В. Физико-географическое районирование Урала / А.В Шакиров. - Екатеринбург: УрО РАН, 2011. - 617 c.

- Янин, Е.П. Асбестоносные площади и горные породы как природные источники поступления асбестовой пыли в окружающую среду / Е.П. Янин // Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. - 2013. - № 5. - С. 18-47.

- Forest phytocoenoses formation on serpentine dumps of asbestos deposit, Middle Urals, Russia / N.V. Lukina, E.I. Filimonova, M.A. Glazyrina, A.P. Uchaev, M.G. Maleva, G.G. Borisova // Forestry ideas. - 2022. - V. 28. - № 1(63). - P. 112-125.

- Anatomical and Morphological Features of Pinus sylvestris Growing on the Dumps of the Mining Industry in the Middle Urals / N.V. Lukina, D.B. Bazhin, E.I. Filimonova, M.A. Glazyrina, G.G. Borisova, A. Ghanem // AIP Conference Proceedings. - 2021. - V. 2388. - P. 020019-1-020019-5. DOI: 10.1063/5.0068489.

- A comparative study of Epipactis atrorubens in two different forest communities of the Middle Urals, Russia / E. Filimonova, N. Lukina, M. Glazyrina, G. Borisova, A. Kumar, Tripti, M. Maleva // Journal of Forestry Research. -2020. - № 31(6). - P. 2111-2120. DOI: 10.1007/s11676-019-01010-y.

- Lichtenthaler, H.K. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes / H.K. Lichtenthaler // Methods in Enzymology. - 1987. - V. 148. - P. 350-382.

- Singleton, V.L.Analysisoftotalphe-nolsandother oxidation substrates and antioxidantsbymeansofFolin-Ciocalteu reagent / V.L. Singleton, R. Orthofer, R.M. Lamuela-Raventos // Methods in Enzymology. - 1999. - V. 299. - P. 152-178.

- Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods / C.-C. Chang, M.-H. Yang, H.-M. Wen, J.-C. Chern // Journal of Food and Drug Analysis. - 2002. - V. 10. - № 3. - P. 178-182.

- Методы оценки антиоксидантного статуса растений: yчеб.-метод. пособие / Г.Г. Борисова, М.Г. Малева, Г.Ф. Некрасова, Н.В. Чукина ; отв. ред. Н.В. Чукина. - Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2012. - 72 с.

- Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв / Е.В. Аринушкина. - Москва: изд-во МГУ, 1970. - 487 с.

- Поздняков, А.И. Электрические параметры почв и почвообразование / А.И. Поздняков // Почвоведение. - 2008. - № 10. - С. 1188-1197.

- Колясникова, Н.Л. Влияние аэротехногенного загрязнения на морфологические и эмбриологические признаки сосны обыкновенной / Н.Л. Колясникова, Т.Д. Карнажицкая, К.А. Паршакова // Вестник Удмуртского ун-та. Серия «Биология. Науки о Земле». - 2011. - № 2. - С. 31-35.

- Григоренко, А.В. Морфометрические параметры хвои, элементный состав хвои и компонентный состав эфирного масла Pinus sylvestris L. Минусинского бора в условиях антропогенного загрязнения / А.В. Григоренко, А.И. Грибов // Вестник Пермского ун-та. - 2015. - Вып. 4. - С. 359-365.

- Морфофизиологические особенности Pinus sylvestris L. в искусственных насаждениях на дражном отвале после золотодобычи. - Текст: электронный / Н.В. Лукина, Н.В. Чукина, Е.И. Филимонова, М.А. Глазырина, А.П. Учаев, Г.Г. Борисова // Лесохозяйственная информация. - 2022. - № 3. - С. 145-157. DOI 10.24419/ LHI.2304-3083.2022.3.13. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru.

- Морфолого-анатомические характеристики и пигментный состав хвои сосны обыкновенной в зеленых насаждениях г. Красноярска / В.В. Стасова, Л.Н. Скрипальщикова, Н.В. Астраханцева, А.П. Барченков // Сибирский лесной журнал. - 2022. - № 2. - С. 3-10.

- Егорова, Н.Н. Изменчивость признаков анатомического строения ассимиляционного аппарата и проводящих корней сосны обыкновенной в экстремальных лесорастительных условиях / Н.Н. Егорова, А.А. Кулагин // Известия Оренбургского ГАУ. - 2014. - № 6(50). - С. 52-54.

- Serpentine Geoecology of Western North America / E.B. Alexander, R.G. Coleman, T. Keeler-Wolf, S. Harrison. -NY: Oxford University Press, 2007. - 512 p.

- Brady, K.U. Evolutionary ecology of plant adaptation to serpentine soils / K.U. Brady, A.R. Kruckeberg, H.D. Bradshaw // Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics. - 2005. - V. 36. - P. 243-266.

- Орлов, А.Я. Почвенная экология сосны / А.Я. Орлов, С.П. Кошельков. - Москва: Наука, 1971. - 323 с.

- Бережнов, Д.И. Влияние применения удобрений и мелиорантов на содержание различных форм фосфора в чернозёме выщелоченном в условиях длительного стационарного опыта / Д.И. Бережнов, Е.С. Гасанова, К.Е. Стекольников // Вестник Воронежского гос. аграрного ун-та. - 2020. - № 4(67). - С. 183-197. DOI: 10.17238/ issn2071-2243.2020.4.183.

- Mandre, M. Vertical gradients of mineral elements in Pinus sylvestris crown in alkalised soil / M. Mandre // Environmental Monitoring and Assessment. - 2009. - V. 159. - № 1-4. - P. 111-124. DOI: 10.1007/s10661-008-0616-8.

- Элементный состав хвои и морфометрические параметры сосны обыкновенной в условиях атмосферного промышленного загрязнения в Западном Забайкалье / Л.В. Афанасьева, В.К. Кашин, А.С. Плешанов, Т.А. Михайлова, Н.С. Бережная // Хвойные бореальные зоны. - 2004. - Вып. 2. - С. 112-121.

- Pietrzykowski, M. Scots pine needles macronutrient (N, P, K, CA, MG, and S) supply at different reclaimed mine soil substrates - As an indicator of the stability of developed forest ecosystems / M. Pietrzykowski, B. Wos, N. Haus // Environmental Monitoring and Assessment. - 2013. - V. 185. - № 9. - P. 7445-7457. DOI: 10.1007/s10661-013-3111-9.

- Maoka, T. Carotenoids as natural functional pigments / T. Maoka // Journal of Natural Medicines. - 2020. -V. 74. - P. 1-16. DOI: 10.1007/s11418-019-01364-x.

- Титова, Н.М. Реакция пигментной системы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на загрязнение окружающей среды / Н.М. Титова // Вестник КрасГАУ. - 2013. - № 10. - С. 122-126.

- Филимонова, М.В. Пигментный аппарат Pinus sylvestris L. Барсовой горы в зависимости от загрязнения среды обитания / М.В. Филимонова, И.В. Кравченко, С.Н. Русак // Хвойные бореальной зоны. - 2013. - Т. XXXI. - № 3-4. - С. 82-88.

- Различия в акклимационных стратегиях сосны обыкновенной и ели сибирской на загрязнение воздушной среды / Н.В. Пахарькова, О.П. Калякина, А.А. Шубин, Ю.С. Григорьев, С.В. Пахарьков, Г.А. Сорокина // Хвойные бореальной зоны. - 2010. - Т. XXVII. - № 3-4. - С. 232-237.

- Шавнин, С.А. Влияние урбанизации на состав и содержание фенольных соединений в хвое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) / С.А. Шавнин, Е.В. Колтунов, М.И. Яковлева // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. - С. 1451-1461.

- Accumulation of heavy metals and antioxidant responses in Pinus sylvestris L. needles in polluted and non-polluted sites / M. Kandziora-Ciupa, R. Ciepal, A. Nadgorska-Socha, G. Barczyk // Ecotoxicology. - 2016. - № 25(5). -P. 970-981. DOI: 10.1007/s10646-016-1654-6.