Морфофизиологические особенности Pinus sylvestris L. в искусственных насаждениях на дражном отвале после золотодобычи

Автор: Лукина Н.В., Чукина Н.В., Филимонова Е.И., Глазырина М.А., Учаев А.П., Борисова Г.Г.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения морфофизиологических особенностей Pinus sylvestris L. в искусственных насаждениях на дражном отвале Увального месторождения россыпного золота. Показано, что в условиях отвала происходило уменьшение таких морфологических параметров, как высота деревьев, ежегодный прирост, диаметр ствола и длина хвои. Формирующийся на отвале древостой P. sylvestris L. относится к Vа классу бонитета. Представлены основные анатомические реакции хвои в условиях отвала: снижение числа смоляных ходов при увеличении их диаметра, уменьшение диаметра центрального цилиндра и площади мезодермы. Выявлено, что на дражном отвале наблюдалось достоверное снижение содержания общего азота и зеленых пигментов в хвое P. sylvestris L. по сравнению с контрольным местообитанием. Отмечено, что основными лимитирующими факторами в условиях отвала являются низкая водоудерживающая способность субстрата, недостаток кальция, магния и органического углерода.

Сосна обыкновенная, добыча россыпного золота, техногенный субстрат, лесовосстановление, адаптивные реакции

Короткий адрес: https://sciup.org/143179036

IDR: 143179036 | УДК: 631.531:504.064.2 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2022.3.13

Текст научной статьи Морфофизиологические особенности Pinus sylvestris L. в искусственных насаждениях на дражном отвале после золотодобычи

Ускоренные темпы современного техногенеза оказывают существенное влияние на природные ландшафты. В результате глобального антропогенного воздействия формируется сеть техногенных экотопов, не имеющих природных аналогов [1, 2]. При этом наибольшую экологическую опасность представляют территории, образовавшиеся вследствие добычи и переработки полезных ископаемых. Под воздействием внешних факторов (выветривание, вымывание) частицы отходов с высоким содержанием токсичных веществ провоцируют загрязнение плодородного слоя почвы, водных ресурсов, оказывают прямое воздействие на растительность [3]. Снизить негативное влияние на окружающую среду можно с помощью лесной рекультивации, направленной на восстановление утраченного состояния естественных ландшафтов [2, 4, 5].

Лесокультурное освоение отвалов имеет ряд особенностей, что связано со спецификой экологических условий: неоднородный состав субстратов, высокая амплитуда колебания среднесуточных температур, неустойчивый водный режим и др. Это предъявляет особые требования к отбору древесных пород для биологической рекультивации. От правильного выбора зависит сохранность и рост насаждений, а также скорость формирования биогеоценозов, их структура [5].

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. является одной из основных древесных пород, применяемых при лесной рекультивации техногенных ландшафтов как в России, так и за рубежом [5]. Вид обладает широкой экологической амплитудой в отношении влажности и плодородия почвы (мезоксерофит, олиготроф), характеризуется высокой морозоустойчивостью и жаростойкостью, чувствителен к промышленному загрязнению [6, 7]. Как вид-пионер, требовательный к свету, может колонизировать нарушенные участки. Морфологические особенности P. sylvestris L. в пределах ареала очень изменчивы [8, 9].

Изучение особенностей роста сосновых насаждений на нарушенных землях в зависимости от лесорастительных условий позволяет более полно оценить лесопригодность территории, долговечность, рост и продуктивность насаждений, а следовательно, их хозяйственную и мелиоративную эффективность [5].

Реакции древесных насаждений на экологические условия техногенных местообитаний связаны с изменением физиологических и морфометрических показателей, которые в первую очередь влияют на анатомическую структуру и морфологию растений и являются важными индикаторами реакции организма на меняющиеся условия окружающей среды [10].

Ответ растений на действие экстремальных факторов окружающей среды заключается в срочной мобилизации защитных систем для сохранения жизнеспособности в неблагоприятных условиях окружающей среды, к которым относятся: дефицит или избыток воды и питательных веществ, низкие или высокие температуры, экстремальные условия освещенности, – они трансформируют нормальные физиологические и биохимические процессы и вызывают изменения морфологии и анатомии растений [11]. В процесс адаптации растений к стрессовым факторам вовлечены многочисленные физиологические и биохимические механизмы [12].

Оценка устойчивости древесных растений на техногенно нарушенных территориях необходима для повышения эффективности работ по лесовосстановлению. Это позволит уменьшить риски, сократить сроки биологической рекультивации и существенно снизить финансовые затраты на природоохранные мероприятия [4].

Цель работы – выявление морфофизиологических особенностей Pinus sylvestris L., произрастающей в искусственных насаждениях на дражном отвале после золотодобычи (месторождение Увальное, Средний Урал), и оценка влияния свойств субстрата на анатомо-морфологические и физиологические параметры.

Материалы и методы

Исследования проводили в 2020–2021 гг. на дражном отвале месторождения россыпного золота Увальное (57° 31′ 31″ с. ш.; 60° 16′ 01″ в. д.), расположенного в Свердловской обл. в 89 км севернее Екатеринбурга и в 4 км северо-восточнее Невьянска (таежная зона, подзоны средней и южной тайги). Для рельефа этого района характерна сглаженность и малая степень расчлененности. В предгорных частях, как на западном, так и восточном склонах, располагаются невысокие увалы (до 250–350 м).

Климат района – континентальный, зима холодная, длится 5–6 мес., лето относительно теплое продолжительностью 3 мес. Средние годовые температуры колеблются от +0,8 до +1,0 °С. Средняя температура января – -9,7 °С, средняя температура июля +19,3 °С. Среднегодовая сумма осадков варьирует от 250 до 350 мм. Основная масса осадков приурочена к летнему периоду. Преобладающие почвы района – подзолистые и дерново-подзолистые, имеющие относительно невысокое плодородие, бедны азотом, фосфором, кальцием [13]. Лесистость – более 60 %, преобладают южно-таежные темнохвойные, сосновые, хвойно-лиственные и лиственные леса.

Контрольная площадка (КП) расположена в лесу, в 3 км от Верхнего Тагила (подзона южной тайги) и в 94 км севернее Екатеринбурга (57° 21′ 56″ с. ш.; 59° 59′ 52″ в. д.).

Объект исследований – опытные лесные культуры Pinus sylvestris L., созданные Артелью старателей «Нейва» в 2003 г. рядовой посадкой 2-летних сеянцев на дражном отвале после золотодобычи. Посадки проведены без использования мелиорантов. Расстояние между саженцами в ряду – 0,5–0,6 м, между рядами – 2 м. Общая площадь посадок – 3,8 га. Дражные отвалы высотой 2–4 м сложены песчано-гравийно-галечным и песчано-глинистым материалом желтовато-серого цвета мощностью 2–5 м. Дамбы сформированы вскрышными породами.

Для оценки состояния посадок по результатам визуального зонирования на территории отвала были выделены и обследованы 5 опытных площадок (ОП): 4 на отвале и одна на дамбе. Площадки различались по состоянию и развитию высаженных культур.

С целью изучения морфологических параметров P. sylvestris на всех ОП, а также в естественном местообитании было отобрано по 15 модельных деревьев. У них измеряли высоту, годичный прирост ствола, диаметр ствола на высоте 1,3 м.

Для анатомо-морфологического анализа с середины кроны каждого модельного дерева отбирали полностью сформированную хвою второго года жизни без видимых признаков повреждений. Образцы фиксировали в 70 %-м растворе этилового спирта. Длину хвои измеряли в парах: по 100 хвоинок в каждом местообитании. Поперечные срезы хвои готовили на замораживающем микротоме МЗ-2 (Россия). Измерения анатомо-морфологических признаков проводили с помощью микроскопа Olympus CX-41 с программным обеспечением, с увеличением окуляра и объектива 10 хи 40х.

Содержание общего азота в хвое определяли спектрофотометрическим методом после мокрого озоления смесью концентрированных H2SO4 и HClO4 (в соотношении 10:1) с использованием реактива Несслера [14]. Для определения содержания фотосинтетических пигментов образцы хвои (навеска 50 мг) растирали в фарфоровых ступках. Далее оптическую плотность экстрактов пигментов в 80 %-м ацетоне измеряли на спектрофотометре PD-303UV (APEL, Япония) при длинах волн 470, 647 и 663 нм. Расчет концентрации пигментов проводили по стандартной методике H.K. Lichtenthaler [15].

Образцы грунта для исследований отбирали на каждой ОП и в контроле с глубины 0–20 см. Основные физико-химические характеристики субстрата и почв устанавливали общепринятыми в почвоведении методами [16]. Гранулометрический состав определяли стандартным методом ситового анализа; общий органический углерод – по методу Тюрина; рН анализировали потенциометрически. Обменный Са и Mg устанавливали титрованием. Значения удельной электропроводности, общее содержание солей измеряли в водной суспензии – субстрат: вода (1:2,5; вес/ объем) с помощью портативного многопараметрического анализатора HI98129 Combo (Hanna Instruments GmbH, Австрия).

Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью стандартного пакета программ Microsoft Excel и StatSoft STATISTICA 12. Статистически значимые различия были выявлены с использованием непараметрического критерия Манна–Уитни (при p < 0,05). Проведены однофакторный дисперсионный и дискриминантный анализы, а также корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. На рис. 1–3 и в табл. 2 представлены средние значения и их стандартные ошибки.

Результаты и обсуждение

На территории отвала были выделены и обследованы 5 опытных площадок (ОП): 4 на отвале и одна на дамбе.

ОП 1 занимала центральную возвышенную часть отвала. Растительный покров в междурядьях посадок на ОП 1 крайне разрежен. Отмечались единичные особи подроста Salix caprea L. и S. rosmarinifolia L. (часто в виде сухостоя), из травянистых растений встречались единичные особи Lathyrus pratensis L., Trifolium pratense L., T. repens L., T. medium L. Общее проективное покрытие растениями (ОПП) составляло 1–3 %.

ОП 2 располагалась в восточной части отвала. ОПП возобновляющейся под посадками растительности составляло 10–20 %. Отмечен подрост из единичных особей кустарников: S. caprea и Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klask. В травяно-кустарничковом ярусе встречались единичные особи T. pratense , T. repens, T. medium , L. pratensis , Tussilago farfara L.

ОП 3 находилась рядом с дамбой. Между рядами P. sylvestris встречался подрост S. caprea и S. rosmarinifolia, Genista tinctoria L., Ch. ruthenicus. Травянистые виды были представлены малочисленными группами Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Equisetum sylvaticum L., T. farfara, T. pratense, T. repens, L. pratensis, Hieracium umbellatum L., Vicia sylvatica L. и др. ОПП травянистых видов местами достигало 30–40 %. На ОП 3 рядом с дамбой обнаружена восстанавливающая на Урале численность орхидея Platanthera bifolia (L.) Rish.

ОП 4 располагалась в северо-западной части отвала. Травянистая растительность на участке была представлена единичными особями Vicia sylvatica , Hieracium umbellatum , Tussilago farfara . ОПП достигало 0,5 %.

ОП 5 находилась на дамбе отвала. ОПП возобновляющейся между посадками растительности достигало 45 %. Встречался подрост Populus tremula L., Salix caprea , Betula pendula Roth, из кустарников – Rubus idaeus L., Ch. ruthenicus . В травянисто-кустарничковом ярусе отмечен полукустарничек Orthilia secunda (L.) House, из травянистых видов преобладали E. sylvaticum , Vicia cracca L., T. repens , L. pratensis , Carex cespitosa L. и др.

В результате исследований выявлено, что субстрат на разных участках дражного отвала варьировал по агрохимическим показателям. На всех ОП субстрат являлся слабокислым, характеризовался низким содержанием общего органического углерода и слабой минерализацией. Содержание Са и Mg в субстрате отвала было меньше, чем в контроле (табл. 1). По гранулометрическому составу субстраты ОП варьировали от легких суглинков до легкой глины. Среднее значение электропроводности субстратов со всех ОП отвала составляло 0,045 мСи/см. По показателю удельной электропроводности и общему содержанию солей субстраты с анализируемых ОП можно отнести к слабозасоленным (электропроводность менее 2 мСи/см) [17]. Наибольшие значения этих показателей были на участке отвала на дамбе (ОП 5), что, вероятно, связано с более высокими концентрациями Са и Mg.

В исследованиях ряда авторов показано, что у P. sylvestris , произрастающей в разных условиях окружающей среды, имеются различия в геометрии кроны, морфологии побегов, анатомии хвои [18–20].

Анализ морфологических параметров P. sylvestris , растущей в условиях дражного отвала, выявил различия между контрольными и опытными образцами. На дражном отвале средняя высота 20-летних деревьев P. sylvestris

Таблица 1. Агрохимические показатели субстратов

|

№ ОП |

рНH2O |

Содержание, мг-экв/100 г субстрата |

Общий органический углерод, % |

Общее содержание солей, мг/л |

Гигровлага, % |

|

|

Са |

Mg |

|||||

|

1 |

6,85 |

6,00 |

1,75 |

0,09 |

12,67 |

2,30 |

|

2 |

6,67 |

4,50 |

1,25 |

0,11 |

11,67 |

1,49 |

|

3 |

6,50 |

9,50 |

1,75 |

0,23 |

14,33 |

3,75 |

|

4 |

6,63 |

7,30 |

2,25 |

0,39 |

13,00 |

3,33 |

|

5 |

6,73 |

11,00 |

2,50 |

1,05 |

63,33 |

3,41 |

|

КП |

6,32 |

21,80 |

2,80 |

2,33 |

88,90 |

11,35 |

варьировала от 1,2±0,12 м (ОП 1) до 4,2±0,10 м (ОП 4), на дамбе (ОП 5) высота культур достигала 7,3±0,59 м и не отличалась от контроля. На отвале на всех ОП P. sylvestris относится к Vа классу бонитета. Средний диаметр ствола деревьев на ОП 1–4 составлял 1,50±0,22; 1,50±0,22; 5,0±0,34; 6,25±0,36 соответственно; на ОП 5 – 11,83±1,11, что было достоверно меньше, чем на КП (13,87±0,51).

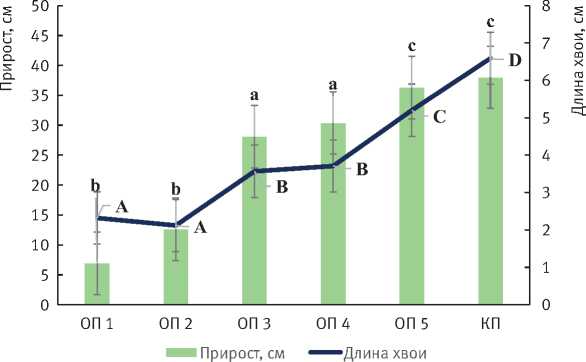

В условиях дражного отвала достоверно (p < 0,05) уменьшались средние показатели прироста ствола и длины хвои по сравнению с контрольным местообитанием (рис. 1).

Известно, что длина хвои P. sylvestris характеризуется сильной изменчивостью под влиянием

Рис. 1. Показатели годичного прироста и длины хвои

P. sylvestris на отвале Увального месторождения россыпного золота. Разные буквы указывают на достоверные различия по приросту (a, b, c, d) и длине хвои (А, B, C, D) между исследованными площадками при уровне значимости р < 0,05

различных внешних и внутренних факторов [21, 22]. Уменьшение длины хвои у P. sylvestris , произрастающей на отвалах, отмечено рядом авторов [18, 23].

Анатомия хвои P. sylvestris – информативный показатель, характеризующий как внутривидовую изменчивость, так и ответную реакцию на действие внешних факторов [8, 21]. Особенности строения покровных тканей хвои, структура и размеры мезофилла и смоляных ходов являются важными признаками адаптивной способности, характеризующими степень приспособленности к новым условиям произрастания. Анализ анатомических особенностей хвои P. sylvestris показал, что на дражном отвале Увального месторождения россыпного золота на всех ОП наблюдалось достоверное (p < 0,05) уменьшение площади поперечного сечения хвои и площади центрального цилиндра по сравнению с контрольной площадкой. Также на всех ОП в хвое сосны отмечено уменьшение числа смоляных ходов при увеличении их диаметра (табл. 2).

Существенную роль в адаптации вида к новым условиям произрастания играют размеры ассимиляционных тканей. У P. sylvestris ассимиляционные ткани представлены мезодермой или складчатым мезофиллом. В условиях достаточного увлажнения эта ткань достигает максимальных размеров, а в сухих условиях размеры ее уменьшаются [24]. Исследования показали, что в хвое P. sylvestris на всех ОП площадь мезодермы была в 1,2–1,7 раза меньше, чем на КП.

В условиях отвала также отмечено изменение смоловыделяющей системы хвои P. sylvestris :

Таблица 2. Анатомические характеристики хвои P. sylvestris в посадках на отвале Увального месторождения россыпного золота

|

Характеристики хвои |

ОП 1 |

ОП 2 |

ОП 3 |

ОП 4 |

ОП 5 |

КП |

|

Площадь среза, мм2 |

0,56±0,01c |

0,70±0,02a |

0,70±0,02a |

0,76±0,01ab |

0,85±0,02b |

1,06±0,02d |

|

Площадь центрального цилиндра, мм2 |

0,24±0,01c |

0,29±0,01ac |

0,31±0,01ab |

0,33±0,01ab |

0,36±0,02b |

0,54±0,01d |

|

Толщина гиподермы, |

13,00±0,33a |

13,20±1,14a |

13,50±0,40a |

12,50±0,37a |

11,75±0,38a |

11,25±0,41a |

|

мкм |

||||||

|

Толщина эпидермы, мкм |

12,00±0,50ab |

19,55±0,77b |

17,75±0,62ab |

16,55±0,64ab |

17,75±0,62ab |

15,45±0,85a |

|

Число смоляных |

5,00±0,39b |

6,00±0,15bc |

8,00±0,26ac |

8,00±0,34a |

8,00±0,70a |

10,00±0,27d |

|

каналов, шт. |

||||||

|

Диаметр смоляных |

59,20±3,41a |

62,30±2,96a |

59,00±2,31a |

56,20±1,59a |

58,70±2,09a |

54,40±1,63a |

|

каналов, мкм |

||||||

|

Площадь мезодермы, мм2 |

0,26±0,00b |

0,33±0,01a |

0,32±0,01ab |

0,36±0,01ac |

0,41±0,01cd |

0,44±0,01d |

Примечание. Разные буквы в строках (a, b, c, d) указывают на достоверные различия изученных параметров между исследованными площадками при уровне значимости p < 0,05

количество смоляных ходов уменьшалось по сравнению с контролем, но, как правило, увеличивался их средний диаметр (см. табл. 2). Толщина эпидермы и гиподермы хвои P. sylvestris , произрастающей на отвале, существенно не отличалась от контроля. Полученные нами данные согласуются с результатами аналогичных исследований других авторов, отмечающих увеличение площади мезодермы и центрального цилиндра, числа смоляных ходов и длины хвои у P. sylvestris L. в техногенных условиях [25–28].

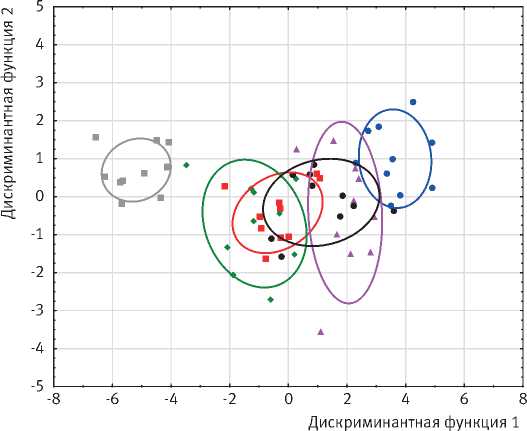

Дискриминантный анализ, проведенный с использованием таких признаков, как площадь среза, площадь центрального цилиндра, число смоляных ходов и их диаметр, площадь мезодермы, отделил контрольную площадку от опытных площадок по дискриминантной функции 1 (рис. 2). Достоверность, с которой параметры относятся к этим группам: ОП 1 – 90 %, ОП 2 – 70 %, ОП 3 – 60 %, ОП 4 – 50 %, ОП 5 – 50 %, КП – 100 %.

Имеющиеся в литературе данные о реакции пигментного комплекса P. sylvestris на техногенное загрязнение среды показывают, что изменение содержания пигментов в хвое растений данного вида неоднозначно. В большинстве работ отмечается, что в условиях загрязнения наблюдается уменьшение содержания общего

ОП 1

ОП 2

ОП 3

ОП 4

ОП 5

КП

Рис. 2. Дискриминантный анализ хвои P. sylvestris по анатомическим признакам на отвале Увального месторождении россыпного золота (F (25,188) = 9,14; p < 0,00)

фонда фотосинтетических пигментов в хвое. Данный факт, вероятно, связан как с существенной деградацией пула фотосинтетических пигментов в условиях загрязнения среды различными поллютантами, так и с ингибированием процесса их синтеза вследствие недостатка азота, поскольку этот макроэлемент необходим для построения молекул хлорофилла [29–32].

Количество азота в составе сухого вещества растений невелико и обычно колеблется от 1 до 3 % [33]. Содержание общего азота в хвое P. sylvestris на всех ОП отвала варьировало от 1,08 мг/г до 1,98 мг/г сухого веса. По сравнению с контролем оно было достоверно ниже (в среднем в 1,4 раза). При этом наблюдалась высокая положительная корреляция между накоплением азота в хвое и содержанием в субстрате кальция (rs = 0,94), а также показателем гигровлаги (rs = 0,83).

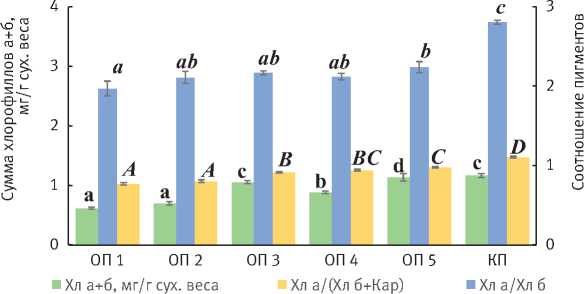

Анализ содержания фотосинтетических пигментов в хвое P. sylvestris показал, что на дражном отвале Увального месторождения россыпного золота наблюдалось достоверное (p < 0,05) уменьшение содержания хлорофилла а (Хл а) и хлорофилла б (Хл б) по сравнению с деревьями P. sylvestris на контрольной площадке (рис. 3). Содержание зеленых пигментов в хвое с опытных участков в среднем составляло 0,88 мг/г сухого веса, на контрольной площадке – 1,17 мг/г сухого веса. Наименьшим количеством хлорофиллов характеризовалась хвоя деревьев с ОП 1, здесь данный показатель был почти в 2 раза ниже, чем у P. sylvestris контрольной площадке. При этом содержание зеленых пигментов в хвое P. sylvestris , произрастающей

Рис. 3. Содержание хлорофиллов и соотношение пигментов в хвое P. sylvestris на дражном отвале Увального месторождения россыпного золота. Разные буквы указывают на достоверные различия по содержанию хлорофиллов (a, b, c, d), соотношению Хл а/Хл б ( а , b , c , d ) и соотношению Хл а/(Хл б +Кар) (А, B, C, D) между исследованными площадками при уровне значимости p < 0,05

на дамбе отвала (ОП 5), где отмечено более высокое содержание гигровлаги, кальция, магния и общего органического углерода, достоверно не отличалось от контроля. Некоторыми исследователями была обнаружена тенденция к усилению синтеза фотосинтетических пигментов у растений P. sylvestris, произрастающих в нарушенных местообитаниях. Данный факт, по мнению авторов, обусловлен улучшением экологической ситуации в этих местообитаниях и может рассматриваться как адаптивная реакция растений, направленная на повышение устойчивости фотосинтетического аппарата к условиям загрязнения среды и эффективности процессов фотосинтеза в растении [34–36].

Состояние фотосинтетического аппарата растений определяется не только содержанием зеленых и желтых пигментов, но и их соотношением. В норме соотношение Хл а/Хл б находится в диапазоне 2,0–3,0. Исследования показали снижение соотношений Хл а/Хл б, а также Хл а к сумме Хл б и каротиноидов (Хл б+Кар) в хвое P. sylvestris на ОП отвала. Как отмечено некоторыми авторами, у растений в стрессовых условиях более чувствительным является основной фотосинтетический пигмент (Хл а), что, в свою очередь, приводит к закономерному уменьшению соотношения пигментов [31].

Корреляционный анализ продемонстрировал достоверно значимую связь между изученными морфологическими показателями P. sylvestris (диаметром и приростом ствола, длиной хвои) и агрохимическим составом субстратов, а именно: содержанием Са (rs = 0,80), Mg (rs = 0,80) и С (rs = 0,90). Полученные результаты соответствуют литературным данным о положительном влиянии Mg на рост P. sylvestris [37].

На основе корреляционного анализа также была выявлена достоверно значимая связь между анатомическими показателями хвои P. sylvestris и агрохимическим составом субстратов: показано влияние содержания углерода и гигровлаги на площадь центрального цилиндра (rs = 0,96; rs = 0,90 соответственно) и число смоляных ходов (rs = 0,86; rs = 0,90 соответственно). На диаметр смоляных ходов достоверно значимое влияние также оказывали величина pH почвенной вытяжки (rs = 0,88) и содержание Mg (rs = -0,92).

Анализ корреляционной связи между агрохимическими показателями субстратов и параметрами пигментного комплекса хвои изученных растений P. sylvestris показал высокую положительную корреляцию между содержанием в хвое зеленых пигментов и такими параметрами субстратов, как содержание Са, Mg и органического углерода, показателем гигровлаги и общей минерализацией. При этом обнаружена достоверная отрицательная корреляция с величиной рН (rs = -0,66).

Выводы

Оценка состояния 20-летних посадок Pinus sylvestris на дражном отвале месторождения россыпного золота Увальное показала, что без улучшения свойств субстрата на участках со слабой водоудерживающей способностью и низким содержанием органического вещества у P. sylvestris происходило уменьшение величины таких морфологических параметров, как высота деревьев, ежегодный прирост, диаметр ствола, длина хвои. Формирующийся на отвале древостой P. sylvestris относится к Vа классу бонитета.

Из анатомических признаков важно отметить уменьшение числа смоляных ходов в хвое при увеличении их диаметра, уменьшение площади центрального цилиндра и площади мезодермы. Снижение анатомо-морфологических показателей у P. sylvestris можно рассматривать как процесс адаптации, направленный на сохранение влаги и повышение устойчивости деревьев к неблагоприятным условиям.

В условиях отвала наблюдалось достоверное уменьшение содержания общего азота и зеленых пигментов в хвое P. sylvestris по сравнению с контрольной площадкой.

На морфофизиологические параметры P. sylvestris , произрастающей в условиях дражного отвала после золотодобычи, достоверно значимое влияние оказывали физико-химические свойства субстрата, а именно, содержание гигровлаги, Са, Mg и pH.

Полученные экспериментальные данные могут быть использованы при оценке состояния древесных растений и в качестве информативного параметра при биомониторинге окружающей среды, а также учитываться при проведении биологической рекультивации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения государственного задания

УрФУ FEUZ-2020-0057.

Список литературы Морфофизиологические особенности Pinus sylvestris L. в искусственных насаждениях на дражном отвале после золотодобычи

- Сравнение урбанофлор различных природно-климатических зон методом факторного анализа / В.К. Тохтарь, О.В. Фомина, А.Н. Петин, М.В. Шевера, Л.М. Губарь // Проблемы региональной экологии. - 2009. - № 1. - С. 27-30.

- Манаков, Ю.А. Формирование растительного покрова в техногенных ландшафтах Кузбасса / Ю.А. Манаков, Т.О. Стрельникова, А.Н. Куприянов. - Новосибирск: изд-во СО РАН, 2011. - 180 с.

- Водолеев, А.С. Организационные и технологические альтернативы рекультивации техногенно нарушенных земель / А.С. Водолеев, В.А. Андроханов, С.Ю. Клековкин // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. - 2008. - № 4. - С. 26-27.

- Лесовосстановление на промышленных отвалах Предуралья и Южного Урала / А.А. Баталов, Н.А. Мартьянов, А.Ю. Кулагин, О.Б. Горюхин. - Уфа: БНЦ УрО АН СССР, 1989. - 140 с.

- Культуры сосны обыкновенной на деградированных и техногенно нарушенных землях ЦЧР / Э.И. Тре-щевская, Я.В. Панков, С.В. Трещевская, Е.Н. Тихонова. - Воронеж: изд-во ВГЛТУ, 2017. - 31 с.

- Егорова, Н.Н. Особенности строения ассимиляционных органов лесообразующих видов в техногенных условиях / Н.Н. Егорова, А.А. Кулагин // Самарская Лука. - 2007. - Т. 16. - № 3(21). - С. 463-476.

- Merila, P. Relationships between needle nutrient composition in Scots pine and Norway spruce stands and the respective concentrations in the organic layer and in percolation water / Р. Merila, J. Derome // Boreal Env. Res. - 2008. - V. 13. - P. 35-47.

- Мамаев, С.А. Виды хвойных на Урале и их использование в озеленении / С.А. Мамаев. - Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. - 102 с.

- Галдина, Т.Е. Влияние генетических и экологических факторов на анатомо-морфологические показатели хвои / Т.Е. Галдина, Е.П. Хазова // Успехи современного естествознания. - 2019. - № 4. - С. 7-13.

- Urbaniak, L. Variation of morphological needle characters of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in different habitats / L. Urbaniak, L. Karlinski, R. Popielarz // Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2003. - № 72. - P. 37-44.

- Rhodes, D. Plant stress physiology / D. Rhodes, А. Nadolska-Orczyk. - Encyclopaedia of Life Sciences: London, Macmillan Publishers Ltd., 1999. - P. 1-10.

- Lukjanova, A. Anatomical structure and localisation of lignin in needles and shoots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing in a habitat with varying environmental characteristics / А. Lukjanova, М. Mandre // Forestry Studies, Metsanduslikud Uurimused. - 2008. - № 49. - P. 37-46.

- Шакиров, А.В. Физико-географическое районирование Урала / А.В. Шакиров. - Екатеринбург: УрО РАН, 2011. - 617 c.

- Биохимия. Практикум: учеб.-метод. пособие / Г.Г. Борисова, Н.В. Чукина, И.С. Киселева, М.Г. Малева. -Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2017. - 116 с.

- Lichtenthaler, H.K. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes / Н.К. Lichtenthaler // Methods in enzymology. - 1987. - V. 148. - P. 350-382.

- Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв / Е.В. Аринушкина. - Москва: изд-во МГУ, 1970. - 487 с.

- Поздняков, А.И. Электрические параметры почв и почвообразование / А.И. Поздняков // Почвоведение. - 2008. - № 10. - С. 1188-1197.

- Site fertility and the morphological and photosynthetic acclimation of Pinus sylvestris needles to light / Ü. Niinemets, D.S. Ellsworth, А. Lukjanova, М. Tobias // Tree Physiol. - 2001. - № 21. - P. 1231-1244.

- Niinemets, Ü. Needle longevity, shoot growth and branching frequency in relation to site fertility and within-canopy light conditions in Pinus sylvestris light / Ü. Niinemets, А. Lukjanova // Ann. For. Sci. - 2003. - № 60. - P. 195-208.

- Comparative morphological, epidermal, and anatomical studies of Pinus roxburghii needles at different altitudes in the North-West Indian Himalayas / S.P. Tiwari, Р. Kumar, D. Yadav, D.^ Chauhan // Turkish Journal of Botany. - 2013. - № 37. - P. 65-73.

- Правдин, Л.Ф. Сосна обыкновенная. Изменчивость, внутривидовая систематика и селекция / Л.Ф. Прав-дин. - Москва: Наука, 1964. - 192 с.

- Wood, P.J. Sampling Systems to Assess Variability in the Needles of Twelve Mexican Pines / P.J. Wood // New Phytologist. - 1972. - V. 71(5). - P. 925-936.

- Морфолого-анатомические особенности хвои сосны обыкновенной под влиянием промышленных выбросов города Красноярска / Л.Н. Скрипальщикова, И.А. Днепровский, В.В. Стасова, М.А. Пляшечник, Н.В. Гре-шилова, О.В. Калугина // Сибирский лесной журнал. - 2016. - № 3. - С. 46-56.

- Галдина, Т.Е. Влияние генетических и экологических факторов на анатомо-морфологические показатели хвои / Т.Е. Галдина, Е.П. Хазова // Успехи современного естествознания. - 2019. - № 4. - С. 7-13.

- Егорова, Н.Н. Изменчивость признаков анатомического строения ассимиляционного аппарата и проводящих корней сосны обыкновенной в экстремальных лесорастительных условиях / Н.Н. Егорова, А.А. Кулагин // Изв. Оренбургского ГАУ. - 2014. - № 6(50). - С. 52-54.

- Сравнительная оценка структурно-функциональной организации листового аппарата хвойных растений на территории г. Горно-Алтайска / А.П. Зотикова, О.Г. Бендер, Р.О. Собчак, Т.П. Астафурова // Вестник ТГУ. -2007. - № 299 (1). - С. 197-200.

- Цандекова, О.Л. Анатомо-морфологические перестройки ассимиляционного аппарата древесных растений, произрастающих в условиях породного отвала Кедровского угольного разреза / О.Л. Цандекова, О.М. Лего-щина // Изв. Самарского НЦ РАН. - 2017. - Т. 19. - № 5. - С. 106-110.

- Цандекова, О.Л. Анатомические и морфометрические характеристики Pinus sylvestris L., произрастающей на техногенно нарушенных землях угольного разреза «Кедровский» / О.Л. Цандекова, Е.Ю. Колмогорова // Вестник Алтайского ГАУ. - 2013. - № 10(108). - С. 59-63.

- Калугина, О.В. Биохимическая адаптация сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) к техногенному загрязнению / О.В. Калугина, Т.А. Михайлова, О.В. Шергина // Сибирский экологический журнал. - 2018. - Т. 25. - № 1. - С. 98-110.

- Кирпичникова, Т.В. Состояние фотосинтетического аппарата хвои сосны и ели в зонах промышленного загрязнения при различных микроклиматических условиях / Т.В. Кирпичникова, С.А. Шавнин, А.А. Кривошее-ва // Физиология растений. - 1995. - Т. 42. - № 1. - С. 107-113.

- Тужилкина, В.В. Реакция пигментной системы хвойных на длительное аэротехногенное загрязнение / В.В. Тужилкина // Экология. - 2009. - № 4. - С. 243-248.

- Тарханов, С.Н. Влияние атмосферного загрязнения на фотосинтезирующий аппарат Pinus sylvestris L. и Picea obovata Ledeb. x P. abies (l.) Karst. в северной тайге бассейна Северной Двины / С.Н. Тарханов, С.Ю. Бирюков // Лесной журнал. - 2014. - № 1(337). - С. 20-26.

- Мусиенко, Н.Н. Корневое питание растений: учеб. пособ. / Н.Н. Мусиенко, А.И. Тернавский. - Киев: Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 203 с.

- Тужилкина, В.В. Структурно-функциональные изменения хвои сосны в условиях аэротехногенного загрязнения / В.В. Тужилкина, С.Н. Плюснина // Лесоведение. - 2020. - № 6. - С. 537-547.

- Русак, С.Н. Экологическое состояние сосны обыкновенной в условиях урбанизированных северных территорий / С.Н. Русак, И.И. Варлам, К.В. Казарцева // Сложность. Разум. Постнеклассика. - 2019. - № 2. - С. 13-17.

- Тужилкина, В.В. Влияние аэротехногенного загрязнения целлюлозно-бумажного производства на пигментный комплекс сосны обыкновенной / В.В. Тужилкина // Теоретическая и прикладная экология. - 2021. - № 1. - С. 90-96.

- Heit, C.E. Propagation from seed. Testing and growing Scotch pine seeds from different sources / С.Е. Heit // American Nurseryman. - 1969. - 129(7). - P. 10-15.