Морфофункциональная характеристика стоп в период второго детства в зависимости от типа телосложения

Автор: Перепелкин А.И., Гавриков К.В., Краюшкин А.И., Царапкин Л.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 4 (24), 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучались анатомические и функциональные параметры стопы человека у детей второго детства с использованием плантографии.

Стопа, второй период детства, плантография, соматотип

Короткий адрес: https://sciup.org/142148793

IDR: 142148793 | УДК: 611.71

Текст научной статьи Морфофункциональная характеристика стоп в период второго детства в зависимости от типа телосложения

В последние годы отмечается рост впервые выявленных деформаций стопы у детей [4, 11]. Несмотря на существование множества подходов к решению проблемы сохранения, укрепления физического здоровья и уменьшения патологии опорно-двигательного аппарата, не изученным остается вопрос об особенностях анатомо-функциональных свойств стопы человека в связи с его типом телосложения, возрастом, полом и уровнем физической активности [6, 12].

Для получения достоверной информации, предусматривающей выбор методов консервативного и оперативного лечения, проектирования и изготовления корригирующих приспособлений и изделий, разработки специальных технологий и материалов, крайне актуальным является изучение изменения основных элементов стопы в процессе ее формирования в постнатальном онтогенезе, а также в зависимости от статических и динамических нагрузок, геометрических и функциональных особенностей [1, 9].

При оценке общего состояния организма крайне актуальным представляется характерис- тика анатомо-функциональных особенностей стопы [8, 10]. Раннее приобщение детей к физической культуре и спорту, определение у лиц разного возраста допустимой интенсивности нагрузки на стопу, а также спортивной специализации и будущей профессии требуют новых научных данных о возрастных особенностях структуры и функции стопы [3]. Большое значение в формировании человека имеет период второго детства (7— 11 лет), характеризующийся завершением структурной дифференцировки тканей и продолжающимся увеличением массы органов и всего тела. В этот период начинается четкий половой диморфизм физического развития, мальчики все больше отличаются от девочек по типу роста, созревания и по формированию характерного для их пола телосложения [7].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение закономерности формы и строения стопы детей второго детства, ее функциональные особенности в зависимости от типа телосложения и пола.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Выполнено антропологическое исследование 394 детей, относящихся к периоду второго детства. Тип телосложения детей оценивался с использованием популяционно-центристского подхода [2]. Анатомо-функциональное исследование стоп проводилось с использованием оригинальной запатентованной авторской методики [5]. Изучались линейные, плоскостные и угловые параметры стопы: длина, ширина, площади опорной поверхности, коэффициент К , индексы Штриттер, Штриттер—Годунова, Вейсфлога, углы I и V пальцев, а также пяточный угол.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В период второго детства появляются статистически достоверные гендерные различия в анатомо-функциональных показателях стопы. Параметры длины стопы девочек во всех соматотипах меньше аналогичных показателей мальчиков. Общая длина стопы больше у мальчиков в среднем на 4 мм в сравнении с противоположным полом, а длина переднего, среднего и заднего отделов на 1,48; 1,31 и 1,6 мм соответственно, при этом статистическая достоверность отмечается при сравнении показателей среднего и заднего отделов.

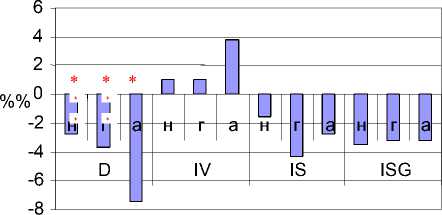

Ширина стопы статистически достоверно больше у мальчиков по сравнению с девочками ( р < 0,001) (рис. 1). Индекс Штриттер у девочек во всех соматотипах меньше по сравнению с мальчиками, тогда как индекс Вейсфлога больше ( р > 0,05).

Рис. 1. Соотношение показателей ширины, индексов стопы у девочек различных типов телосложения периода второго детства по отношению к мальчикам, показатели которых приняты за исходный уровень, (* р < 0,05): D — ширина, IV — индекс Вейсфлога, IS — индекс Штриттер, ISG — индекс Штриттер—Годунова

Угол отклонения I пальца стопы и незначительно коэффициент К больше у девочек, тогда как угол V пальца и пяточный угол — у мальчиков. Однако эти гендерные различия в анализируемых параметрах не являются статистически достоверными ( р > 0,05).

У девочек нормостенического телосложения в периоде второго детства большинство анатомо- функциональных показателей стопы, такие как длина ([212,18 ± 0,96] мм, р < 0,05) и ее отделы; ширина ([71,99 ± 0,38] мм, р < 0,001); индексы Вейс-флога (2,96 ± 0,01, р < 0,001) и Штриттер (28,47 ± 0,66, р> 0,05); пяточный угол (8,8° ± 0,6°, р > 0,05); опорная поверхность всей стопы ([51,31 ± 1,24] см2, р < 0,05), ее переднего ([22,18 ± 0,58] см2, р< 0,05) и заднего ([12,88 ± 0,37] см2, р < 0,05) отделов, занимает промежуточное положение среди всех соматотипов. Некоторые параметры, такие как опорная поверхность среднего отдела стопы ([16,33 ± 0,71] см2, р< 0,05); угол I пальца (8,44° ± 0,25°, р < 0,05) и V пальца (8,75° ± 0,27°, р < 0,05), у девочек-нормостеников имеют наибольшее значение, а индекс Штриттер— Годунова (0,28 ± 0,01, р > 0,05) — наименьшее по сравнению с другими типами телосложения.

У девочек гиперстенического типа телосложения второго детства такие параметры стопы, как общая длина ([215,1 ± 2,04] мм, р > 0,05); длина среднего ([67,87 ± 0,71] мм, р < 0,05), заднего ([65,0 ± 0,7] мм, р < 0,05) отделов; ширина ([76,19 ± 0,82] мм, р < 0,001); опорная поверхность всей стопы ([57,01 ± 3,11] см2, р > 0,05) и ее переднего ([25,66 ± 1,4] см2, р < 0,05) и заднего ([16,16 ± 0,78] см2, р < 0,001) отделов, имеют наибольшие значения по сравнению с другими сома-тотипами. Значение опорной поверхности среднего отдела стопы ([15,19 ± 1,5] см2, р > 0,05) занимает промежуточное положение, а индекс Вейсф-лога (2,83 ± 0,01, р < 0,001) — наименьшее.

У девочек-астеников периода второго детства большинство исследованных параметров имеет наименьшие показатели, за исключением длины переднего отдела стопы ([83,81 ± 2,2] мм, р > 0,05); индексов Вейсфлога (3,01 ± 0,02, р > 0,05) и Штрит-тер (30,4 ± 1,17, р > 0,05), которые у них оказались наибольшими.

У мальчиков-нормостеников периода второго детства , так же как и у девочек этого типа телосложения, большинство анатомо-функциональных показателей стопы, таких как длина ([216,24 ± 1,07] мм, р < 0,05) и ее отделы: опорная поверхность всей стопы ([49,43 ± 1,14] см2, р < 0,001); ее переднего ([21,64 ± 0,53] см2, р < 0,05), среднего ([14,89 ± 0,67] см2, р <0,05) и заднего ([12,97 ± 0,34] см2, р < 0,05) отделов; углы I пальца (7,53° ± 0,24°, р > 0,05), V пальца (8,23° ± 0,26°, р >0,05) и пяточный (8,61° ± 0,24°, ( р > 0,05), занимают промежуточное положение среди всех соматотипов. Другие параметры, такие как ширина ([74,05 ± 0,38] мм, р < 0,001); индекс Вейсфлога (2,93 ± 0,01, р < 0,05), у мальчиков-нормостеников имеют наибольшее значение, а индексы Штриттер (28,92 ± 0,46, р < 0,05), Штрит-тер—Годунова (0,29 ± 0,001, р < 0,05) и коэффициент К (0,69 ± 0,01, р > 0,05) — наименьшее по сравнению с другими типами телосложения.

У мальчиков с гиперстеническим телосложением второго детства, так же как и у девочек, большинство изученных параметров были наибольшими по сравнению с другими соматотипами. Это такие параметры стопы, как общая длина ([216,24 ± 1,07] мм, р < 0,05); длина среднего ([69,54 ± 0,82] мм, р < 0,05), заднего ([66,48 ± 0,99] мм, р < 0,05) отделов; ширина ([79,1 ± 0,96] мм, р < 0,001); опорная поверхность всей стопы ([61,06 ± 3,98] см2, р < 0,001); ее переднего ([25,69 ± 1,75] см2, р < 0,05), среднего ([20,22 ± 1,86] см2, р < 0,05) и заднего ([15,14 ± 1,21] см2, р < 0,05) отделов; углы I (8,24° ± 0,57°, р > 0,05) и V (9,43° ± 0,56°, р > 0,05) пальцев. Такой параметр, как пяточный угол (8,24° ± 0,57°, р > 0,05), имел наименьшее значение по сравнению с двумя другими соматотипами.

У мальчиков-астеников второго периода детства, так же как и у девочек этого телосложения, большинство исследованных параметров имеют наименьшие значения, за исключением индексов Вейсфлога (3,01 ± 0,02, р > 0,05) и Штриттер (30,4 ± 1,17, р > 0,05), которые у них оказались наибольшими. У мальчиков этого типа телосложения анализ корреляционных связей показал, что масса тела имеет сильную обратную связь с ростом и длиной стопы ( r- 0,85, p < 0,05) и прямую сильную с окружностью грудной клетки и длиной каждого из отделов стопы, а также другими анализируемыми параметрами ( r -0,9, p < 0,05).

При сравнении разницы в длинотных параметрах между девочками и мальчиками у лиц различных соматотипов было выявлено, что у нормостеников она наименьшая. У нормостеников отмечается достоверная разница ( р < 0,05) как в длине стопы, так и в длине среднего и заднего отделов стопы. При сравнении разницы ширины стопы в этом типе телосложения между мальчиками и девочками отмечается также статистически достоверное различие ( р < 0,001). Разница при сравнении индексов Вейсфлога и Штриттер у нормостеников наименьшая среди всех соматотипов, а при сравнении индекса Штриттер—Годунова — наибольшая ( р > 0,05).

Разница в длине стопы ( р < 0,05), а также ее заднего и среднего отделов ( р > 0,05) между девочками и мальчиками у гиперстеников имеет промежуточное положение при сравнении ее с другими соматотипами, тогда как в длине переднего отдела стопы она наибольшая ( р < 0,05). При сравнении разницы ширины стопы отмечается так же как и у нормостеников достоверное различие ( р < 0,05). Разница в индексе Штриттер у детей этого соматотипа наибольшая по сравнению с другими соматотипами, тогда как разница остальных индексов у них занимает промежуточное положение ( р > 0,05).

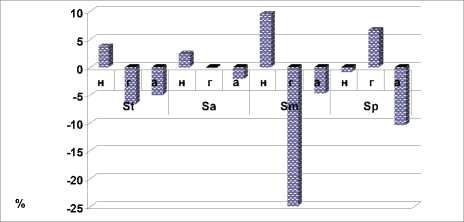

Сравнивая гендерные различия в общей площади опоры стопы и ее отделов в различных со- матотипах, нами выявлены следующие закономерности (рис. 2). У девочек-нормостеников общая опорная поверхность стопы больше по сравнению мальчиками этого телосложения, тогда как у астеников и гиперстеников меньше (р > 0,05).

Рис. 2. Соотношения показателей опорной площади у девочек различных типов телосложения по отношению к мальчикам, показатели которых приняты за исходный уровень:

St — площадь опорной поверхности всей стопы, Sa — площадь опорной поверхности переднего отдела, Sm — площадь опорной поверхности среднего отдела, Sp — площадь опорной поверхности заднего отдела

Опорная поверхность переднего отдела стопы у девочек-нормостеников больше по сравнению с мальчиками. У гиперстеников разница опорной поверхности переднего отдела стопы незначительная при сравнении ее между мальчиками и девочками. У астеников-девочек анализируемая площадь меньше, чем у мальчиков. Во всех со-матотипах выявленные различия статистически не достоверны.

У девочек-нормостеников отмечается большая опорная поверхность среднего отдела стопы по сравнению с мальчиками ( р > 0,05), тогда как у девочек астеников ( р > 0,05) и гиперстеников — меньшая ( р < 0,05).

Опорная поверхность заднего отдела стопы у девочек-гиперстеников больше, чем у мальчиков этого телосложения ( р > 0,05), тогда как у девочек двух других соматотипов — меньше.

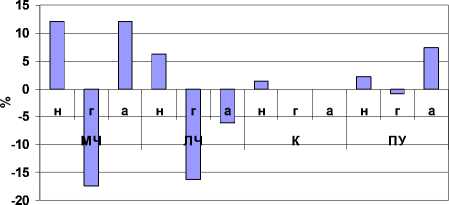

Рис. 3. Соотношения угловых показателей и коэффициента у девочек различных типов телосложения по отношению к мальчикам, показатели которых приняты за исходный уровень:

МЧ — угол I пальца стопы, ЛЧ — угол V пальца стопы, К — коэффициент К , ПУ — пяточный угол

При анализе угловых показателей у девочек-нормостеников угол отклонения I пальца стопы оказался больше по сравнению с мальчиками (р < 0,05), а у девочек с гиперстеническим телосложением — меньше (р > 0,05). У девочек-астеников этот угол был наибольший среди всех сомато-типов (р> 0,05) (рис. 3).

Угол отклонения V пальца у девочек-нормостеников больше, чем у мальчиков ( р > 0,05), тогда как у лиц этого пола с гипер- и астеническим телосложением он меньше по сравнению с мальчиками ( р > 0,05). Отмечено, что коэффициент К не изменяется в зависимости от пола. Пяточный угол у девочек с нормостеническим, а особенно с астеническим телосложением увеличивается по сравнению с мальчиками, тогда как у девочек с гиперстеническим телосложением он уменьшается. Это свидетельствует о том, что пяточная кость у девочек с повышенной массой тела стремится к вальгизации, тем самым создаются предпосылки для возникновения плоскостопия. Следовательно, для профилактики возникновения продольного плоскостопия у девочек в этой возрастной группе необходимо применять целый комплекс мероприятий, а именно — ЛФК, массаж и в некоторых случаях — ношение ортезов. Своевременное назначение профилактических мероприятий позволит избежать увеличения деформации не только в самой стопе, но и во всех вышележащих суставах нижних конечностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в период второго детства все длинотные показатели больше у мальчиков. У лиц обоего пола линейные и плоскостные (площадь опоры) показатели как во фронтальной, так и сагиттальной плоскости имеют наибольшие значения у гиперстеников, а наименьшие — у астеников. В этом возрастном периоде статистически значимо выявляется половой диморфизм стоп в линейных и плоскостных ее параметрах.