Морфофункциональная организация гладкой мышечной ткани лимфангионов грудного протока крысы в норме и в условиях моделирования механической желтухи

Автор: Корепанова Ю.Б., Болдуев В.А., Зашихин А.Л., Столяров В.В., Усынин А.Ф., Тягунов Д.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Важнейшая роль в обеспечении транспорта лимфы отводится гладкой мышечной ткани (ГМТ), инкорпорированной в состав стенки грудного протока. Вместе с тем отсутствие сведений о структурно-метаболической организации ГМТ грудного протока и ее популяции не позволяет составить системное представление о функционировании самого крупного лимфатического коллектора, что и обусловило цель настоящего исследования. В работе использованы гистологические методы, методика тотального препарата, прицельная щелочная клеточная диссоциация, цитоспектрофотометрия изолированных гладких мышечных клеток (ГМК). Установлено, что реактивная трансформация ГМТ грудного протока реализовалась изменением миоархитектоники его лимфангионов, перестройкой структуры популяции и зависела от продолжительности воздействия повреждающих факторов.

Лимфангион, гладкий миоцит, грудной проток, реактивность

Короткий адрес: https://sciup.org/14919722

IDR: 14919722 | УДК: 612.1/.8:

Текст научной статьи Морфофункциональная организация гладкой мышечной ткани лимфангионов грудного протока крысы в норме и в условиях моделирования механической желтухи

Особенности функционирования лимфангионов грудного протока крыс с учетом влияния на лимфоток интра- и экстравазальных факторов, а также оценка адаптационных возможностей ГМК лимфангионов грудного протока в условиях моделирования обтурационной желтухи, сопровождающейся ацидозом [5], критическим уров- нем эндолимфатического давления [5, 7] – представляют несомненный практический интерес. Комплексная интерпретация результатов изучения тотальных препаратов лимфатических сосудов, анализ структурно-метаболической организации ГМТ, оценка роли разных типов ГМК в адаптивных реакциях представляется весьма актуальной.

Цель работы: комплексная оценка структурно-мета- болических характеристик ГМТ лимфангионов грудного протока крысы в норме и при развертывании компенсаторно-приспособительных реакций.

Материал и методы

Работа проведена на 50 беспородных белых лабораторных крысах-самцах. Реактивные изменения ГМТ грудного протока крысы изучали при моделировании условий механической желтухи. Желчная гипертензия создавалась перевязкой общего желчного протока. Контролем служили интактные животные. Экспериментальные исследования выполняли в соответствии с руководством по содержанию и использованию лабораторных животных [2].

Фрагменты грудного протока фиксировали в 10%-м формалине на фосфатном буфере (pН 7,2–7,4) при t +5 °C в течение 14 сут. Для получения однородной взвеси изолированных ГМК грудного протока использовался метод прицельной клеточной диссоциации [1]. Выявление ДНК в ядрах проводили по методу Фёльгена. Суммарный белок цитоплазмы выявляли амидочерным 10Б. Цитоспектрофотометрию проводили на сканирующем спектрофотометре МФТХ-2М. Определение ДНК ядер и суммарного белка в цитоплазме проводили методом сканирования. ДНК фотометрировали при длине волны 546 нм, а суммарный белок – при 580 нм зондом диаметром 0,5 мкм. Линейные размеры ГМК и их ядер измеряли при помощи окуляр-микрометра МОВ-1-15х. Объемы ГМК и их ядер вычисляли по формуле эллипсоида вращения: V= π /6 ∙ B ∙ A2, где A – малый диаметр и B – большой диаметр измеряемого объекта [1].

Гистологические методы. Для выделения лимфатических сосудов использовалась инъекционная (голубая масса Герота) и безиньекционная методики [3]. Материал фиксировали в 10%-м формалине. Тотальные препараты докрашивали галлоцианин-хромовыми квасцами. На по- лученных препаратах определяли ориентацию ГМК и производили подсчет их количества с помощью окулярной сетки С.Б. Стефанова (об. 40, ок. 7).

Статистическую обработку полученных данных проводили с применением пакета программ STATISTICA компании StatSoft. Inc., версия 6.0 и пакета программ Microsoft Exсel (2007). Для оценки нормальности распределения в выборке применяли критерий Колмогорова–Смирнова. Результаты представлены как М±m, где М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего. Для сравнения двух независимых совокупностей по одному признаку при нормальном распределении количественных переменных использовали t-критерий Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Грудной проток представляет собой полилимфанги-оннную систему, в которой в среднем насчитывается 12– 14 лимфангионов – камерных микронасосов, имеющих в своем составе все необходимое для активного транспорта лимфы – мышечные манжетки и клапаны. При этом ведущая роль в продвижении лимфы отводится ГМТ, инкорпорированной в состав стенки грудного протока.

Методика исследования лимфососудов на тотальных препаратах позволила выявить, что большинство мышечных манжеток лимфангионов грудного протока имеют не менее двух слоев ГМК – поверхностного и глубокого. Пологоспиральная ориентация кластеров гладкомышечных клеток являлась доминирующей в субэндотелиальном слое мышечной манжетки, а мышечные пучки, ориентированные по крутой спирали, преобладали в наружных слоях межклапанных сегментов. Количество, ориентация ГМК и их пучков оказались неодинаковы на протяжении грудного протока крысы (таблица).

В задних отделах грудного протока преобладали ГМК, ориентированные по пологой спирали; в передних – до-

Таблица

Динамика количества ГМК различных отделов грудного протока крысы в ходе эксперимента

|

n |

Общее количество ГМК |

Количество ГМК, ориентированных по пологой спирали |

Количество ГМК, ориентированных по крутой спирали |

|

|

Брюшной отдел |

||||

|

контроль |

30 |

67,20±0,50 |

55,53±0,59 |

11,47±0,28 |

|

3-и сутки эксперимента |

30 |

81,87±0,67* |

69,93±0,80* |

11,93±0,32 |

|

5-е сутки эксперимента |

30 |

85,33±0,69* |

71,93±0,64* |

13,43±0,31* |

|

10-е сутки эксперимента |

30 |

63,13±0,92* |

54,17±0,87 |

8,97±0,31* |

|

14-е сутки эксперимента |

30 |

56,07±0,99* |

47,93±0,71* |

8,13±0,39* |

|

Заднегрудной отдел |

||||

|

контроль |

30 |

62,27±0,64 |

42,77±0,71 |

19,50±0,48 |

|

3-и сутки эксперимента |

30 |

71,77±1,30* |

52,20±1,15* |

20,00±0,54 |

|

5-е сутки эксперимента |

30 |

74,20±0,89* |

53,80±0,70* |

21,07±0,36* |

|

10-е сутки эксперимента |

30 |

55,27±0,96* |

42,07±0,78 |

13,20±0,43* |

|

14-е сутки эксперимента |

30 |

44,47±0,89* |

36,23±0,80* |

8,23±0,31* |

|

Переднегрудной отдел |

||||

|

контроль |

30 |

49,70±0,76 |

23,70±0,50 |

25,93±0,47 |

|

3-и сутки эксперимента |

30 |

68,13±0,68* |

43,00±0,62* |

25,13±0,29 |

|

5-е сутки эксперимента |

30 |

67,93±0,69* |

43,03±0,71* |

24,90±0,31 |

|

10-е сутки эксперимента |

30 |

38,50±0,93* |

19,93±0,33* |

18,57±0,75* |

|

14-е сутки эксперимента |

30 |

36,23±0,56* |

19,13±0,31* |

17,10±0,42* |

Примечание: * – р<0,01 по сравнению с контролем, n – количество наблюдений.

минировало крутоспиральное расположение миоцитов. Ориентация пучков гладких мышечных клеток манжетки, наличие кластеров ГМК, общих для соседних межклапанных сегментов брюшного отдела грудного протока, определяют характеристики сократительной деятельности лимфангионов [3]. Значительное экстравазальное воздействие на лимфоток за счет сокращения мощных мышц диафрагмы и вышеуказанные детали миоархитектоники обусловливают локальные особенности функционирования лимфангионов брюшного отдела [6].

В краниальном направлении происходят существенные изменения миоархитектоники, свидетельствующие об ослаблении влияния внеорганных факторов лимфо-тока. Преобладание крутоспиральных пучков миоцитов, обеспечивающих фазную ритмическую активность, вероятно, свидетельствует о поочередных в противофазе сокращениях лимфангионов [3, 6].

Отсутствие сведений о структурно-метаболической организации ГМТ грудного протока не позволяет составить системного представления об особенностях ее функционирования в норме и при компенсаторно-приспо- собительных реакциях. Нами впервые исследована структура популяции ГМТ грудного протока. Известно, что одним из важных показателей, характеризующих гетероморфию, является размер клеток [1, 4]. Распределение ГМК стенки лимфангионов грудного протока крысы по объемам свидетельствует о том, что данный показатель характеризуется наиболее высоким коэффициентом вариации среди других изученных параметров. На неоднородность популяции также указывали значения асимметрии и эксцесса, выходящие за пределы, установленные законом нормального распределения. Для интегральной оценки каждого гладкого миоцита исследование размеров клеток сочеталось с определением плоидности ядер и содержания суммарного белка цитоплазмы [1].

Проведенный анализ гистограмм распределения ГМК грудного протока по показателю объема клетки показал, что гладкая мышечная ткань представлена тремя типами ГМК: малыми, средними и большими, различающимися по морфометрическим и метаболическим параметрам. Все выделенные группы имели показатели коэффициента вариации, асимметрии и эксцесса, значения которых

Брюшной отдел Заднегрудной отдел Переднегрудной отдел

Зтоптическая плотность суммарного белка цитоплазмы ГМК

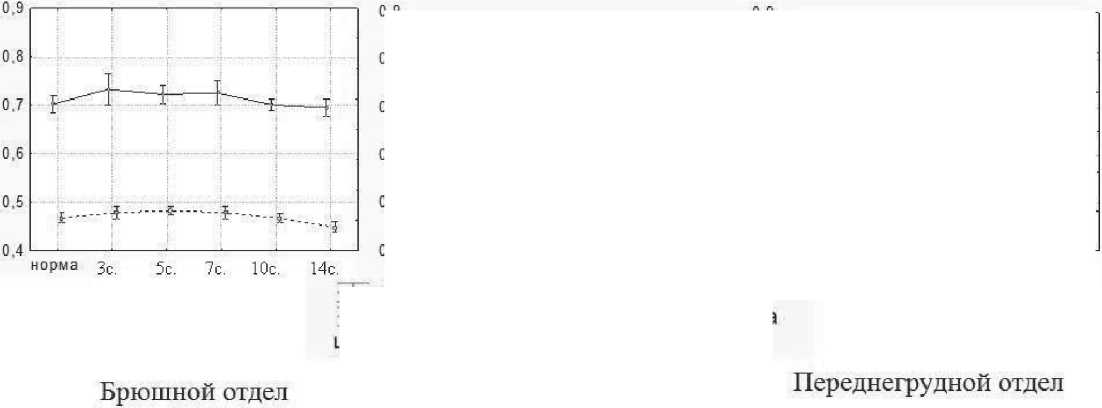

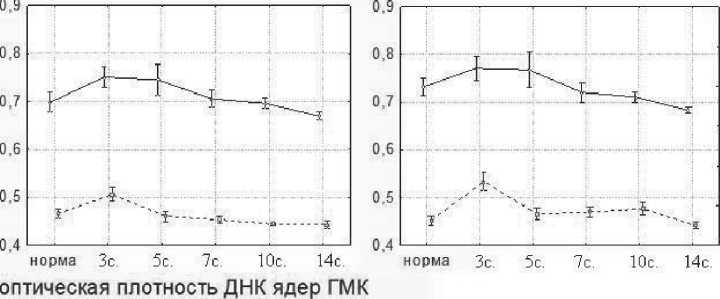

Рис. 2. Изменение оптической плотности ДНК ядер и содержания суммарных белков цитоплазмы ГМК различных отделов грудного протока крысы в ходе эксперимента

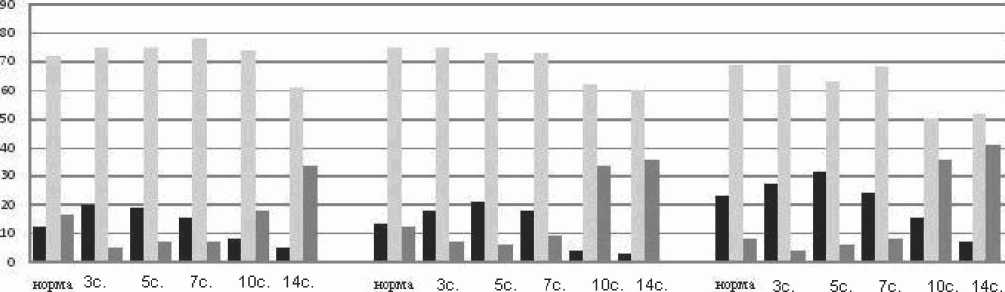

Рис. 1 Структура популяции ГМК мышечной манжетки лимфангионов грудного протока в норме и при различных сроках эксперимента

Заднегрудной отдел

соответствовали параметрам нормального распределения. Доминирующей в стенке лимфангионов различных отделов грудного протока является группа средних клеток. Большие миоциты являются терминальными клетками дифферона [1, 4]. Малые миоциты характеризовались более высоким содержанием цитоплазматического белка и ядерно-цитоплазматическим отношением в сравнении с другими типами клеток. В этой группе отмечалось более высокое представительство гиперплоидных миоцитов, определяющих пролиферативный потенциал ГМТ.

По ходу продвижения лимфы в центрипетальном направлении средний объем ГМК динамично уменьшался от 2055,974±89,036 мкм3 в брюшном отделе – до 1706,301±71,851 мкм3 в переднегрудном отделе грудного протока (р<0,03). Уменьшение среднего объема гладкомышечных клеток сопровождалось изменениями в структуре популяции, которые проявлялись в последовательном увеличении доли малых ГМК и уменьшении доли больших. От брюшного к шейному отделу грудного протока происходило увеличение пролиферативного пула миоцитов с одновременным снижением миоцитов с высоким уровнем суммарного белка в цитоплазме.

ГМК сосудистой стенки и висцеральной мускулатуры обладают значительной чувствительностью к воздействию различных факторов [8–10]. Обтурация желчевыводящих путей сопровождается накоплением в лимфе токсических продуктов метаболизма [5, 7]. Мышца манжетки лимфангионов грудного протока действует в условиях более высокого эндолимфатического давления [5]. Функционирование ГМТ грудного протока в условиях моделирования механической желтухи вызывает перестройку миоархитектоники лимфангионов и трансформацию структурно-метаболических характеристик ГМК.

Анализ экспериментального материала показал изменения в структуре популяции ГМК. К 5-му дню холестаза сформировалась тенденция к уменьшению среднего объема ГМК, что проявилось увеличением представительства малых и уменьшении доли больших клеток в популяции ГМК (рис. 1).

Изучение среднего показателя оптической плотности цитоплазмы ГМК, отражающего содержание суммарного клеточного белка, в динамике эксперимента выявило его увеличение (р<0,005) на ранних этапах опыта по сравнению с интактным грудным протоком в заднегрудном и переднегрудном отделах (рис. 2).

Показатели оптической плотности ядер ГМК повышались по сравнению с контролем (р<0,01), что проявлялось в увеличении количества клеток с промежуточным содержанием ДНК в результате повышения их пролиферативной активности. Об этом свидетельствовало и зафиксированное нами увеличение количества ГМК на 3-и сут эксперимента (р<0,01) по сравнению с группой контроля (таблица) Любопытно, что увеличение количества клеток главным образом касалось миоцитов пологоспиральной ориентации, которые в силу своего субэндотелиального расположения могут подвергаться митогенному воздействию в результате повреждения эндотелия грудного протока [8].

С 10-го дня эксперимента в структуре популяции ГМТ отмечено уменьшение представительства малых и средних клеток, увеличение доли больших ГМК (рис. 1). Ци-тоспектрофотометрический анализ свидетельствовал об угнетении пролиферативной активности миоцитов (рис. 2). Особо выраженные изменения показателя оптической плотности ядер ГМК отмечены на 14-е сут эксперимента в заднегрудном и переднегрудном отделах грудного протока крысы. Подсчет миоцитов на тотальных препаратах позволил выявить снижение количества ГМК мышечной манжетки лимфангионов по сравнению с интактным грудным протоком крысы (р<0,01). Содержание суммарного белка в ГМК на поздних этапах эксперимента уменьшалось и к 14-му дню опыта и было статистически значимо ниже в брюшном и заднегрудном отделах (р<0,02).

Изменение миоархитектоники проявлялись в перестройке организации ГМК. Уменьшение количества кластеров миоцитов крутоспиральной ориентации и их замена на отдельные клетки хаотичной направленности могут свидетельствовать о снижении фазной сократительной активности лимфангионов и затруднении процессов активного транспорта лимфы.

Заключение

Таким образом, ГМТ грудного протока, имея в своей основе единый принцип организации, обладает определенными специфическими характеристиками, отражающими локальные особенности функционирования путей лимфотока. ГМТ грудного протока характеризуется высоким уровнем пластичности, характер ее адаптационных перестроек определяется длительностью воздействия повреждающего фактора. Начальный этап реактивных изменений характеризуется увеличением пролиферативного пула миоцитов и количества ГМК. В дальнейшем снижение адаптационных возможностей ГМТ грудного протока проявляется в уменьшении количества ДНК-синте-зирующих лейомиоцитов и нарушении миоархитектоники лимфангионов.

Список литературы Морфофункциональная организация гладкой мышечной ткани лимфангионов грудного протока крысы в норме и в условиях моделирования механической желтухи

- Зашихин А.Л., Селин Я. Висцеральная гладкая мышечная ткань. -Архангельск: Изд. центр СГМУ, 2001. -195 с.

- Guide for the care and use of laboratory animals. -Washington D.C.: National Academy Press, 1996. -125 p.

- Борисов А.В. Функциональная анатомия лимфангиона//Морфология. -2005. -Т. 128, № 6. -С. 18-27.

- Зашихин А.Л., Селин Я., Болдуев В.А. и др. Организация мышечного компонента стенки лимфангионов различных отделов лимфатического русла//Морфология. -2005. -T. 127, № 1. -C. 29-32.

- Кашаева М.Д., Кадырбаев Р.В. Лимфодинамика грудного протока при билиарной окклюзии в эксперименте//Вестник Новгородского госуд. ун.-та. -2005. -№ 32. -С. 72-74.

- Петренко В.М. Представления о структурной организации активного лимфотока между соседними лимфангионами//Морфология. -2007. -T. 132, № 4. -C. 87-92.

- Стюрева Г.М., Муслов С.А. Анализ свойств лимфы при патологиях//Фундаментальные исследования. -2007. -№ 11. -С. 125-127.

- Bannykh S., Mironov A. (Jr.), Bannykh G. et al. Regeneration of the endothelium in the canine and feline thoracic duct//Tissue and cell. -1994. -Vol. 26 (6). -P. 807-816.

- Von der Weid P."Y., Muthuchami M. Regulatory mechanisms in lymphatic vessel contraction under normal and inflammatory conditions//Pathophysiology. -No. 17 (4). -2010. -P. 263-276.

- Лобов Г.И., Кубышкина Н.А Сократительная функция лимфатических сосудов при ацидозе//Структурно-функциональные основы организации лимфатической системы. -Вып. 2/под ред. В.М. Петренко, А.В. Борисова, А.А. Гашева. -СПб.: СПбГМА им. И.И. Мечникова, 1998. -С. 84-86.