Морфофункциональное состояние селезенки под влиянием светового десинхроноза в эксперименте

Автор: Злобина О.В., Иванов А.Н., Каретникова А.Ю., Терехина Е.С., Бугаева И.О.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить влияние светового десинхроноза на морфофункциональное состояние селезенки белых крыс-самцов. Материал и методы. Исследование светового десинхроноза проведено на 48 крысах-самцах с использованием модели «Light Light» с мощностью освещения 300 лк в светлое и 500 лк в темное время суток. Лабораторные животные в эксперименте разделены на четыре группы (контрольную и три опытных), в которых они подвергались световому воздействию в течение одних суток, 10 суток, 21 суток. При морфометрии гистологических срезов селезенки оценивались следующие параметры: площадь лимфоидных фолликулов белой пульпы, площадь В- и Т-зависимых зон белой пульпы, количество герминативных центров и иммунобластов в В- и Т-зонах. Результаты. На 1-е сутки эксперимента установлен рост площади лимфоидного фолликула, периартериальной и В-зависимой зон, увеличение количества иммунобластов и центров размножения. К 10-м суткам происходило частичное восстановление указанных показателей относительно контрольных значений. На 21-е сутки эксперимента наблюдалось снижение динамики роста всех морфометрических показателей селезенки. Заключение. Световой десинхроноз с использованием модели «Light Light» приводит к развитию патологии иммунной системы с обширным сдвигом всех измеряемых показателей.

Иммунитет, морфометрические критерии, морфофункциональное состояние селезенки, световой десинхроноз

Короткий адрес: https://sciup.org/149135140

IDR: 149135140

Текст научной статьи Морфофункциональное состояние селезенки под влиянием светового десинхроноза в эксперименте

низирующих факторов для работы всего организма. Повсеместное внедрение искусственного освещения создает предпосылки для выраженного изменения в синхронизации циркадианных ритмов, что может провоцировать развитие светового десинхроноза. Десинхроноз — это несогласованность биологических ритмов человека, включая смену циклов сна и бодрствования, с суточными изменениями светового режима, вызывающая нарушения обмена веществ, гомеостаза и иммунитета [3]. Наиболее подвержены влиянию светового десинхроноза люди, часто осуществляющие перелеты на дальние расстояния со сменой часовых поясов, регулярно работающие в ночное время суток, жители северных и полярных областей. Воздействия искусственной среды, изменяющие циркадные ритмы человека, могут привести к развитию болезней эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем, а также стать фактором риска формирования онкологических заболеваний [4–5].

Иммунная система человека — одна из самых чувствительных в организме, она первая реагирует на различные неблагоприятные факторы [6]. Ключевая роль в формировании иммунной защиты принадлежит самому большому периферическому органу иммуногенеза — селезенке. Важнейшей функцией этого органа является создание иммунного ответа на возникающие воздействия, т.е. она участвует в поддержании определенного уровня адаптационного потенциала организма [7–8].

Однако до настоящего времени не проводилось исследований морфофункциональных изменений, которые происходят в органах иммунной системы, в частности в селезенке, в ответ на световое воздействие. Названные нерешенные проблемы, обусловленные влиянием светового десинхроноза, определяют актуальность и необходимость пристального исследования.

Цель : изучить влияние светового десинхроноза на морфофункциональное состояние селезенки белых крыс-самцов.

Материал и методы. Исследования проведены на базе научно-исследовательской лаборатории кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России. Все эксперименты выполнены в соответствии с Хельсинкской декларацией о гуманном отношении к животным, Женевской конвенцией «Internetional Guiding Principals for Biomedical Involving Animals» (Geneva, 1990) и одобрены этическим комитетом ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России (протокол №4 от 06.12.2016).

Экспериментальные исследования проведены на 48 нелинейных крысах-самцах массой 190–230 г. Световой десинхроноз моделировался при помощи изменения режима освещения в лаборатории с использованием модели «Light Light» (в светлое время суток интенсивность постоянного освещения 300 лк, в темное 500 лк) [9].

Лабораторные животные в эксперименте разделены на четыре группы (контрольную и три опытных, по 12 самцов в каждой), в которых животные подвергались световому воздействию в течение одних суток, 10 суток, 21 суток.

После исследования крыс выводили из эксперимента путем передозировки препаратов: внутримышечной комбинации телазола (Zoetis Inc, США) в дозе 0,2 мл/кг и ксиланита (Нита-Фарм, Россия) в дозе 0,2 мг/кг.

Для гистологического и морфологического исследования образцы селезенки изымались, фиксировались в 10%-ном растворе нейтрального формалина и готовились по стандартной методике с окрашиванием гематоксилином и эозином.

Морфологический и морфометрический анализ гистологических препаратов проводили с помощью медицинского микровизора проходящего света mVizo-103 при 5- и 63-кратном увеличении объектива.

При морфометрии гистологических срезов селезенки оценивались следующие параметры: площадь лимфоидных фолликулов белой пульпы, периартериальных зон, В-зависимых зон белой пульпы; коли- чество реактивных центров и иммунобластов в В- и Т-зонах в десяти полях зрения.

Статистические результаты подсчитаны с помощью программы Statistica 10 (StatSoft®, США). Значимыми считали изменения при p<0,05. Для каждого исследуемого параметра вычисляли медиану (Ме) и межквартильный размах. Достоверность полученных значений оценивали при помощи U-критерия Манна– Уитни.

Результаты. В ходе проведенного морфологического и морфометрического исследования установлено, что на 1-е сутки эксперимента наблюдался достоверный рост площади лимфоидного фолликула на 27% по отношению к данным контрольной группы. Показатели размеров периартериального влагалища и В-зависимой зоны белой пульпы также повысились по сравнению с контролем на 92 и 41 % соответственно. На 1-е сутки эксперимента увеличилось количество вторичных лимфоидных фолликулов на 33% по отношению к интaктной группе. Рост площади В- и Т-зависимых зон сопровождался увеличением количества иммунобластов: этот показатель в 1,5 раза выше, чем в контрольных данных (таблица).

На 10-е сутки после круглосуточного освещения наблюдался достоверный рост площади лимфоидного фолликула белой пульпы на 18% при сопоставлении со значениями контроля. Однако по отношению к 1-м суткам имелась тенденция к незначительному снижению показателя. Отмечены изменения в размерах функциональных зон лимфоидных узелков белой пульпы. В то же время площадь В-зависимой зоны, достоверно увеличиваясь на 35% по отношению к интактной группе, демонстрировала тенденцию к снижению показателей в сравнении с 1-ми сутками. При этом количество реактивных центров имело следующую динамику: в отличие от показателей животных группы контроля эти значения достоверно уменьшались на 33% и имели тенденцию к снижению на 50% относительно 1-х суток. Показатель площади лимфоидной периартериальной муфты после 10-дневного светового воздействия превышал контрольные значения на 35%, а при сопоставлении с 1-ми сутками снижался на 29%. Увеличение длительности круглосуточного освещения привело к уменьшению площади В- и Т-зависимых зон, что выразилось в достоверном сокращении количества иммунобластов на 26% по отношению к 1-м суткам. Однако сохранялось статистически значимое увеличение показателя в сравнении с данными контрольной группы на 83 и 56% соответственно.

На 21-е сутки эксперимента наблюдалось снижение динамики роста всех морфометрических показателей селезенки. Установлено, что происходило достоверное уменьшение площади лимфоидного фолликула белой пульпы относительно контрольных величин на 34%. При сравнении показателя с 1-ми и 10-ми сутками также отмечалось его существенное снижение на 48 и 45% соответственно. Помимо этого, к 21-м суткам происходило сокращение роста функциональных зон лимфоидных узелков. Установлено, что размер Т-зависимой зоны достоверно снижался относительно показателей интактной группы на 17%. Однако при сопоставлении с данными животных, находившихся при световом воздействии в течение одних и десяти суток, эта величина статистически значимо уменьшалась на 57 и 39% соответственно. В то же время, по данным исследования в опытной группе, достоверно сокращалась площадь В-зависимой зоны по отношению к показателям контроля на 35%.

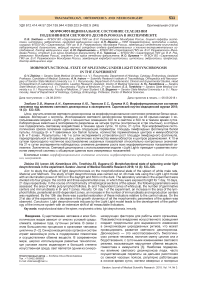

Морфометрические показатели структур селезенки при световом десинхронозе в эксперименте на белых крысах-самцах

|

Показатель |

Контрольная группа |

Первая опытная (1-е сутки) |

Вторая опытная (10-е сутки) |

Третья опытная (21-е сутки) |

|

Площадь фолликула, мкм2 |

0,131 (0,107; 0,149) |

0,166 (0,152; 0,171) p1<0,001 |

0,158 (0,135; 0,166) p =0,002 p12=0,171 |

0,086 (0,080; 0,091) p <0,001 p1<0,001 p23<0,001 |

|

Площадь Т-зоны, мкм2 |

0,051 (0,042; 0,072) |

0,098 (0,091; 0,116) p1<0,001 |

0,069 (0,062; 0,076) p =0,019 p12<0,001 |

0,042 (0,037; 0,050) p <0,001 p1<0,001 p23<0,001 |

|

Площадь B-зоны, мкм2 |

0,031 (0,023; 0,037) |

0,044 (0,041; 0,047) p1<0,001 |

0,042 (0,036; 0,046) p <0,001 p12=0,366 |

0,020 (0,017; 0,023) p =0,002 p1<0,001 p23<0,001 |

|

Количество реактивных центров, шт. в 10 п.з. об. 5х |

6 (5; 7) |

8 (7; 9) p1=0,008 |

4 (4; 5) p =0,005 p12=0,179 |

1 (1; 2) p <0,001 p1<0,001 p23<0,001 |

|

Иммунобласты В В-зоне, шт. в 10 п.з. об. 63х |

6 (5; 7) |

15 (13; 16) p1<0,001 |

11 (10; 12) p <0,001 p12<0,001 |

1 (1; 2) p <0,001 p1<0,001 p23<0,001 |

|

Иммунобласты в Т-зоне, шт. в 10 п.з. об. 63х |

8 (6; 9) |

17 (15; 17) p1<0,001 |

13 (11; 14) p <0,001 p1<0,001 |

1 (1; 2) p <0,001 p1<0,001 p2<0,001 |

П р и м еч а н и е : в каждом случае приведены медиана, верхний и нижний квартили; р1 — значимость различий по сравнению с контрольной группой; р2 — по сравнению с первой опытной группой (1-ми сутками); р3 — по сравнению со второй опытной группой (10-ми сутками).

Данная величина снизилась на 53% в сравнении с таковой по окончании 1- и 10-дневного круглосуточного светового воздействия. Наряду с уменьшением площади, занимаемой периартериальными влагалищами и лимфоидными узелками, в них снижалось количество иммунобластов: в В-зависимой зоне на 83%, в Т-зависимой зоне на 87% при сопоставлении с интактной группой. У опытной группы на 21-е сутки эксперимента наблюдалось сокращение показателя на 93% относительно значений животных на 1-е и 10-е сутки. Отмечено, что происходило выраженное уменьшение количества герминативных центров, они выявились в единичных лимфатических узелках. Так, данный показатель достоверно снижался при сравнении с контрольными значениями, 1-ми и 10-ми сутками на 83, 88 и 75% соответственно.

Обсуждение. В условиях искусственного десин-хроноза и постоянного светового воздействия на сетчатку развивается стрессовая реакция, стимулирующая выделение мелатопсина — нейромедиатора ретиногипоталамического тракта, супрессирующего выработку эпифизарного мелатонина. [9] Изменение морфофункционального состояния селезенки связано со снижением выработки мелатонина под воздействием света как мощного стрессорного фактора. Мелатонин — основной гормон пинеальной железы, регулирующий циркадные ритмы живых организмов и оказывающий иммуностимулирующее действие, увеличивая пролиферацию Т- и В- лимфоцитов [10].

В условиях нехватки мелатонина и длительного раздражения рецепторов сетчатки происходит повышение в крови концентрации аденокортикотропного гормона, который увеличивает секрецию катехоламинов и глюкокортикоидов, принимающих непосредственное участие в развитии стресс-реакции [11].

Так, в результате острого воздействия мощного стрессора на 1-е сутки происходит увеличение пролиферативной активности клеток лимфоидного ряда, сопровождающееся достоверным увеличением Т- и В-зависимых зон и количества иммунобластов в них, что связано с активацией стресс-реализующих систем и выбросом катехоламинов.

При дальнейшем влиянии светового десинхро-ноза к 10-м суткам происходит восстановление площади Т- и В-зависимых зон и количества иммунобластов, что обусловлено падением концентрации катехоламинов [12]. В условиях стойкой нехватки мелатонина наблюдается снижение бластотрансформации и пролиферации Т- и В-лимфоцитов, содержащих рецепторы, чувствительные к колебаниям концентрации пинеального гормона [13].

На 21-е сутки эксперимента формируются устойчивые изменения в морфофункциональном состоянии селезенки. При продолжительном освещении сетчатки происходит активация симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-адреналовой стресс-реализующих систем, что в значительной степени объясняет полученные результаты. Хроническая нехватка эпифизарного мелатонина приводит к обширному сдвигу иммунного профиля, сопровождающегося падением всех измеряемых показателей [14]. Наблюдается достоверное снижение пролиферативной и бластотрансформационной активности с характерным снижением как площадей Т- и В-зависимых зон, так и иммунобластов в этих зонах.

Заключение. Выявленные морфологические и морфометрические изменения в селезенке свидетельствуют о негативном влиянии светового десин-хроноза на органы иммуногенеза. Обнаруженные сдвиги всех измеряемых показателей связаны с активацией симпатоадреналовой стресс-реализующей системы. Вследствие нарушения циркадианных ритмов человека возникает обширная стрессовая реакция, характеризующаяся сначала приспособлением к условиям среды, а при дальнейшем световом воздействии срывом всех адаптационных механизмов. Таким образом, световой десинхроноз с использованием модели «Light Light» приводит к развитию патологии иммунной системы, сопровождающейся угнетением всех измеряемых показателей.

Список литературы Морфофункциональное состояние селезенки под влиянием светового десинхроноза в эксперименте

- Рапопорт С. И, Чибисов С. М., Благонравов М.Л. Актуальные проблемы хронобиологии и хрономедицины (по материалам съезда). Клиническая медицина 2013; (9): 71-3

- Ежов С. H., Кривощеков С. Г. Хро-норезистентность, биоритмы и функциональные резервы организма в фазах десинхроноза при временной адаптации. Бюллетень СО РАМН 2004; (4): 77-83)

- Лотош Т.А.,Виноградова И.А., Бука-лев А. В. и др. Модифицирующее влияние постоянного освещения на организм крыс в зависимости от сроков начала воздействия. Фундаментальные исследования 2013; 5 (2): 308-13

- Костенко E.B., Маневич Т. M., Разумов Н.А. Десинхроноз как один из важнейших факторов возникновения и развития цереброваскулярных заболеваний. Лечебное дело 2013; (2): 104-16

- Анисимов B.H., Виноградова И.А., Букалев А. В. и др. Световой десинхроноз и риск злокачественных новообразований у человека: состояние проблемы. Вопросы онкологии 2013; 59 (3): 302-13

- Чава С. В., Буклис Ю.В. Структурная характеристика иммунных образований селезенки мышей после воздействия радиационного фактора низкой интенсивности. Морфологические ведомости 2011; (4): 65-9

- Макалиш Т.П. Морфофункциональные особенности селезенки при воздействии на организм факторов различного генеза. Таврический медико-биологический вестник 2013; 16 (1): 265-9

- Зайцев В. Б., Федоровская Н. С, Дьяконов Д. А. и др.Морфофункциональные характеристики селезёнки человека. Вятский медицинский вестник 2011; (3-4): 3-6

- Anisimov VN, Vinogradova IA, Panchenko AV, et al. Light-at-night-induced circadian disruption, cancer and aging.Current Aging Science 2012; 5 (3): 170-7

- Хоменко В. Г. Мелатонин как продукт шишковидной железы в регуляции физиологических функций организма. Здоровье и образование в XXI веке 2013; 15 (1-4): 33-6

- Осиков M.B., Ги-зингер О. А., Огнева О. И. Механизм влияния мелатонина на иммунный статус в экспериментальном десинхронозе в условиях светодиодного освещения. Медицинская иммунология 2015; 17 (6): 517-24

- Порядин Г. В. Стресс и патология: метод, пособие. РГМУ, 2009; с. 23-5

- Арушанян Э. Б., Бейер Э. В. Им-мунотропные свойства эпифизарного мелатонина. Экспериментальная и клиническая фармакология 2002; 65 (5): 73-80

- Каладзе H.H., Соболева E.M., Скоромная H.H. Итоги и перспективы изучения физиологических, патогенетических и фармакологических эффектов мелатонина. Теоретична медицина 2010; 23 (2): 156-66.