Морфофункциональные изменения дренажной системы глаза и офтальмогипертензия при эндокринной офтальмопатии

Автор: Махмудов Р.Ш.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Клинико-функциональная оценка нарушений офтальмотонуса и их последствий у пациентов с эндокринной офтальмопатией, с определением роли структурных изменений шлеммова канала в развитии офтальмогипертензии. Материал и методы. Обследованы 92 пациента (150 глаз), распределённых на 4 группы: ЭО с офтальмогипертензией, ЭО без офтальмогипертензии, первичная открытоугольная глаукома и контрольная группа. Проводилось комплексное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, офтальмотонометрию, тонографию, периметрию, ОКТ переднего сегмента и диска зрительного нерва, а также морфометрическую оценку шлеммова канала. Использовались шкалы NOSPECS и CAS. Результаты и обсуждение. У пациентов с ЭО и офтальмогипертензией выявлены достоверно более тяжёлые проявления заболевания по шкале NOSPECS, снижение коэффициента оттока (0,12 ± 0,02 мм³/мин/мм рт. ст.), повышение ВГД и КБ, а также морфологическое сужение шлеммова канала. Эти параметры коррелировали с толщиной RNFL и тяжестью зрительных нарушений, сближаясь по офтальмогидродинамическому профилю с первичной глаукомой. Заключение. Нарушение офтальмотонуса при ЭО связано с морфофункциональными изменениями дренажной системы глаза и требует ранней диагностики с применением ОКТ и тонографии для своевременного выявления офтальмогипертензии и профилактики глаукоматозных осложнений.

Эндокринная офтальмопатия, офтальмогипертензия, внутриглазное давление, шлеммов канал, оптическая когерентная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/140312725

IDR: 140312725 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_97

Текст научной статьи Морфофункциональные изменения дренажной системы глаза и офтальмогипертензия при эндокринной офтальмопатии

Эндокринная офтальмопатия (ЭО) является наиболее частым внещитовидным проявлением болезни Грейвса, встречаясь у 25–50% пациентов с тиреотоксикозом [1; 2]. Заболевание характеризуется аутоиммунным воспалением орбитальных тканей с вовлечением экстра-окулярных мышц и жировой клетчатки, что приводит к развитию экзофтальма, ретракции век, диплопии и, в тяжёлых случаях, компрессии зрительного нерва [3]. По данным современных исследований [1,4], около 5–7% пациентов с ЭО сталкиваются с выраженными зрительными нарушениями, включая снижение остроты зрения вплоть до слепоты. В патогенезе таких осложнений всё чаще рассматривается не только компрессионный синдром, но и нарушение офтальмотонуса.

Повышение внутриглазного давления (ВГД) у пациентов с ЭО, по данным ряда авторов, наблюдается в среднем у 18–30% больных и может приводить к развитию глаукоматозной оптической нейропатии [5; 6]. При этом механизм повышения ВГД при ЭО остаётся малоизученным и представляется мультифакторным, включающим как механическую компрессию венозного оттока, так и морфофункциональные изменения в трабекулярной сети и шлеммовом канале. Длительное применение глюкокортикостероидов (ГКС), являющихся стандартом терапии активной фазы ЭО, также способно провоцировать повышение ВГД, формируя стероид-ин-дуцированную офтальмогипертензию [7–9]. Несмотря на очевидную клиническую значимость этого состояния, диагностика и ведение глаукоматозных изменений при ЭО не стандартизированы и зачастую запаздывают.

Современные методы визуализации, включая оптическую когерентную томографию (ОКТ), позволяют выявлять структурные изменения как в переднем сегменте, так и в задне). Кроме того, сочетание функциональной и лабораторной оценки позволяет получить целостное представление о взаимосвязи между эндокринной патологией и офтальмогипертензией [7; 10; 11]. Однако в доступной литературе остаются не полностью изученными вопросы: как рано можно заподозрить офтальмогипертензию у пациентов с ЭО? Какие объективные параметры позволяют дифференцировать вторичную глаукому от

повышения ВГД без структурных изменений? Какие пациенты нуждаются в ранней гипотензивной терапии?

В связи с этим актуальным представляется проведение комплексного исследования, направленного на клинико-функциональную оценку офтальмотонуса у пациентов с ЭО, с сопоставлением результатов тоногра-фии и данных ОКТ.

Цель исследования

Клинико-функциональная оценка нарушений офтальмотонуса и их последствий у пациентов с эндокринной офтальмопатией.

Материал и методы исследования

Настоящее исследование проводилось на базе кафедры Офтальмологии Ташкентского государственного медицинского университета в рамках комплексного анализа нарушений офтальмотонуса у пациентов с ЭО. Исследование имело проспективный, сравнительный дизайн с участием пациентов, страдающих ЭО с различным уровнем внутриглазного давления (ВГД), а также контрольных групп, что позволило провести клиникофункциональную и морфометрическую оценку глазных структур в динамике. В исследование были включены пациенты, давшие информированное согласие, при этом соблюдались все положения Хельсинкской декларации и стандарты медицинской этики.

Всего обследовано 92 пациента (150 глаз), распределённых на четыре группы: группа A — пациенты с ЭО и офтальмогипертензией (26 человек, 38 глаз), группа B — пациенты с ЭО без повышения ВГД (20 человек, 40 глаз), группа C — пациенты с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ, 28 человек, 36 глаз) и контрольная группа D — здоровые лица (18 человек, 36 глаз). Критериями включения служили: подтверждённый диагноз ЭО, наличие данных офтальмологического осмотра и визуализационных исследований. Исключались пациенты с другими причинами вторичной глаукомы, острыми воспалительными заболеваниями глаз и тяжелыми системными нарушениями.

Пациентам всех групп проводилось комплексное офтальмологическое обследование, включавшее визо-метрию, биомикроскопию, гониоскопию, офтальмотонометрию (по Маклакову), тонографию по Нестерову, а также ОКТ переднего сегмента и диска зрительного нерва. Морфометрическая оценка шлеммова канала (ШК) проводилась с использованием ОКТ высокого разрешения с анализом площади и длины просвета ШК в поперечных сечениях. Для оценки степени тяжести и клинической активности ЭО применялись шкалы NOSPECS и CAS (Clinical Activity Score), при этом учитывались как субъективные, так и объективные признаки.

Диагноз ПОУГ устанавливался по принятым международным критериям, включающим повышение ВГД, изменения ДЗН и RNFL, а также наличие типичных дефектов поля зрения.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программного обеспечения SPSS (версия 26.0). При сравнении количественных показателей между группами использовались t-критерий Стьюдента (для нормально распределённых данных) и U-критерий Манна–Уитни (для данных с ненормальным распределением). Категориальные переменные сравнивались с использованием критерия х2- Статистически значимыми считались различия при уровне значимости p<0,05. Корреляционный анализ выполнялся с применением коэффициента Спирмена. Все данные представлены в виде среднего значения ± стандартного отклонения (M±SD), с указанием уровня достоверности различий между группами.

Результаты

Клиническая оценка тяжести ЭО показала, что у пациентов с офтальмогипертензией (ОГ) заболевание протекает в более агрессивной форме, чем у пациентов без повышения внутриглазного давления. Согласно классификации NOSPECS, в группе с ЭО и ОГ (группа А) было зарегистрировано больше случаев поражения роговицы и мышечной дисфункции. Также у 31,6% пациентов из группы А наблюдался выраженный экзофтальм, в то время как в группе В – только у 25% (Табл. 1).

Результаты тонографического анализа подтвердили наличие выраженных нарушений офтальмогидродинамики у пациентов с ЭО и ОГ. Так, коэффициент легкости оттока (C) в группе А составил 0,12 ± 0,02 мм3/мин/мм рт. ст., что достоверно ниже по сравнению с группой ЭО без ОГ и группой здоровых лиц, p<0,05. Кроме того, у пациентов с ЭО и ОГ были зафиксированы повышенные значения Pt и КБ, что отражает затруднение оттока водянистой влаги и компенсаторное напряжение сосудистой регуляции (Табл. 2). При этом по параметрам тонографии группа с ЭО и ОГ сближается с пациентами, страдающими ПОУГ, что указывает на сходство механизмов формирования вторичной глаукомы.

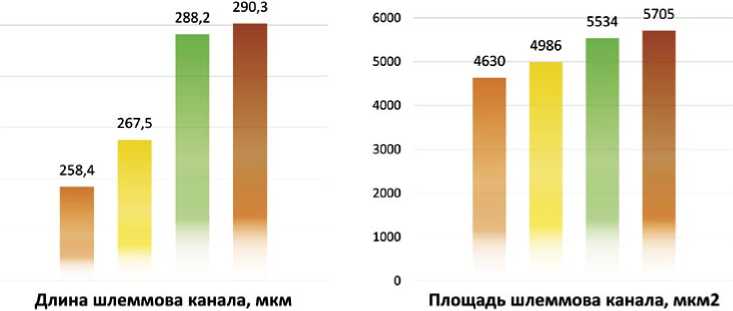

Морфометрический анализ шлеммова канала, представленный на рисунке 1, показал его достоверное сужение у пациентов с ЭО и ОГ по сравнению с другими

Табл. 1. Сравнительная оценка тяжести ЭО у пациентов в группах А и В по системе NOSPECS

|

Степень тяжести по NOSPECS |

Группа А, глаза с ЭО и ОГ (n = 38) |

Группа В, глаза ЭО (n = 40) |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

N (Отсутствие симптомов) |

- |

- |

3 |

7,5 |

|

O (Только признаки, без симптомов) |

2 |

5,3 |

5 |

12,5 |

|

S (Вовлечение мягких тканей) |

8 |

21,1 |

14 |

35 |

|

P (Экзофтальм, умеренный/ выраженный) |

12 |

31,6 |

10 |

25 |

|

E (Поражение глазодвигательных мышц) |

9 |

23,7 |

6 |

15 |

|

C (Поражение роговицы) |

5 |

13,2 |

2 |

5 |

|

S (Потеря зрения) |

2 |

5,3 |

- |

- |

Табл. 2. Показатели тонографии по Нестерову у пациентов в исследуемых группах

|

Группа |

Pt (мм рт. ст.) |

Ро (мм рт. ст.) |

C (мм’/мин/ мм рт. ст.) |

F (мм’/мин) |

КБ (усл. ед.) |

|

Группа А. Пациенты с ЭО и ОГ (38 глаз) |

29,5±3,5 |

23,3±2,3 |

0,12±0,02 |

3,6±0,4 |

92±8 |

|

Группа В. Пациенты с ЭО (40 глаз) |

16,5±1,5 |

14,5±1,5 |

0,18±0,02 |

3,4±0,6 |

55±7 |

|

Группа С. Пациенты с ПОУГ (36 глаз) |

27,4±3,2 |

24,3±2,5 |

0,08±0,02 |

3,9±0,5 |

104±11 |

|

Группа D. Здоровые лица (36 глаз) |

15,5±1,5 |

13,5±1,5 |

0,20±0,02 |

3,2±0,3 |

50±5 |

|

p-value |

p-value |

p-value |

p-value |

p-value |

|

|

Группа А / Группа В |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

0,663 |

<0,05 |

|

Группа А / Группа С |

0,274 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Группа А / Группа D |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Группа B / Группа C |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Группа B / Группа D |

<0,05 |

0,052 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Группа C / Группа D |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

Группа A, (38 глаз) Группа В (40 глаз) Группа С (36 глаз) - Группа D (36 глаз)

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа параметров шлеммова канала у пациентов в исследуемых группах.

группами. Это изменение проявлялось как в уменьшении площади поперечного сечения, так и в сокращении общей длины канала, что подтверждает гипотезу о механическом факторе нарушения оттока внутриглазной жидкости при ЭО. Особенно важно, что такие изменения были значительно выражены даже у пациентов с относительно умеренными клиническими проявлениями ЭО по системе NOSPECS, что позволяет рассматривать морфометрию шлеммова канала как чувствительный маркер раннего нарушения офтальмотонуса.

Полученные данные демонстрируют тесную взаимосвязь между тяжестью клинических проявлений ЭО, нарушением офтальмогидродинамики и структурными изменениями дренажной системы глаза. Пациенты с ЭО и ОГ характеризуются более тяжелым течением, снижением коэффициента оттока и выраженными изменениями шлеммова канала. Это подтверждает необходимость ранней инструментальной диагностики, включающей тонографию и ОКТ переднего сегмента, для своевременного выявления офтальмогипертензии и профилактики глаукоматозных осложнений у данной категории пациентов.

Обсуждение результатов

Полученные данные подтвердили, что офтальмогипертензия у пациентов с эндокринной офтальмопатией является не только частым, но и клинически значимым состоянием, способным приводить к ранним глаукоматозным изменениям. Морфометрическое уменьшение шлеммова канала, выявленное при ОКТ, коррелировало с повышением ВГД и снижением коэффициента оттока по тонографии, что свидетельствует о наличии механического блока на уровне трабекулярной сети. Эти изменения, в отличие от классической первичной открытоугольной глаукомы, носили преимущественно сегментарный характер и сочетались с неравномерным истончением RNFL, особенно в верхне-нижних квадрантах, что может указывать на особый вариант глаукомной нейропатии, обусловленной как компрессией, так и нарушением венозного оттока.

Кроме того, клиническая активность ЭО по шкале CAS, а также тяжесть по системе NOSPECS оказались достоверно выше у пациентов с офтальмогипертензией, что подчёркивает взаимосвязь воспалительных и механических компонентов патогенеза. Результаты исследования

подтверждают необходимость раннего многоуровневого обследования пациентов с ЭО, включая ОКТ переднего сегмента, анализ тонографических параметров и мониторинг зрительных функций. Внедрение предложенного алгоритма ведения позволит не только своевременно выявлять офтальмогипертензию, но и предупредить развитие устойчивой глаукомной атрофии зрительного нерва у пациентов с высоким риском.

Заключение

Комплексная клинико-функциональная и морфометрическая оценка офтальмотонуса у пациентов с эндокринной офтальмопатией выявила достоверную связь между нарушением гидродинамики глаза, структурными изменениями шлеммова канала и риском развития глаукомной нейропатии, что обосновывает необходимость ранней диагностики и применения дифференцированного подхода к ведению данной категории больных.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов (The author declare no conflict of interest).