Морфофункциональные изменения пародонта и регионарных лимфатических узлов при реплантации зубов в эксперименте

Автор: Марков Игорь Иванович, Иващенко Александр Валерьевич, Буланов Сергей Иванович, Антонян Янис Эдуардович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.23, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучена реакция пародонта и узлов собаки (n=5) на реплантацию фронтальных зубов нижней челюсти. Операции проведены по оригинальной технологии (патенты РФ №№ 2532886, 2421179) с использованием фиксирующих штифтов, изготовленных из биодеградирующего материала «Лиопласт». Использование математических расчетов и оригинального технического оборудования позволили изготовлять для каждой операции идеальные костные штифты и формировать полученные перфорационные туннели по касательной на уровне ½ корней реплантированных зубов. Это обеспечило надежную фиксацию реплантированных зубов в альвеолах и быструю и полную биодеградацию штифтов за счет плотного контакта тканей рецепиента (альвеолы и зуба) и донора (штифта). Полученные в работе данные свидетельствуют об отсутствии выраженных морфофункциональных изменений пародонта и регионарных лимфатических узлов при реплантации зубов, выполненной по новой технологии.

Реплантация зубов, костный штифт, пародонт, регионарные лимфатические узлы

Короткий адрес: https://sciup.org/143177049

IDR: 143177049

Текст научной статьи Морфофункциональные изменения пародонта и регионарных лимфатических узлов при реплантации зубов в эксперименте

Введение. Современных пациентов уже не устраивает морально - эстетическая сторона съемного протезирования [1, 2] Они также отказываются от препарирования, а иногда и от депульпирования интактных зубов под опоры мостовидных конструкций. Высокая стоимость имплантационных систем и 30% случаев их отторжений сводит к недоступности использования их среднестатистическому пациенту [3, 4, 5, 6]. Альтернативой этому является операция реплантации и аутотрансплантации зубов. Попытки восстановить целостность зубного ряда при заболеваниях пародонта путем реплантации предпринимались неоднократно [7, 8].

Разработка технологий - реплантации и аутотрансплантации позволит на совершенно другом научно-практическом уровнях решать многие задачи ортопедической реставрации, конечная цель которой - изготовление полноценных в функциональном, психофизическом и эстетическом отношениях зубных протезов, что позволит улучшить качество жизни пациентов [9, 10, 11].

Цель исследования - оценить эффективность новых технологий реплантации зубов в эксперименте.

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на беспородных половозрелых собаках (n = 10) массой 10,0 – 15,0 кг. Животные до и после операции содержались в виварии Самарской городской ветеринарной клинике «Друг» (главный врач – доцент В.А.Ваньков). Работа с животными проводилась в соответствии с Российскими этическими нормативами (приказ Минздрава СССР №755 от 12.08.1977г.; приказ Минвуза СССР № 724 от 13.11.1984г.; 9-ая статья

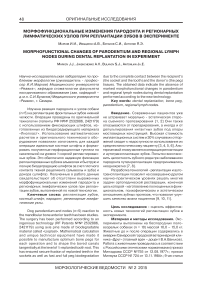

ФЗ РФ от 01.12.1999г.). Технология реплантации зубов (рис. 1.) изложена в ранее опубликованных работах [12, 13] и патентах РФ [14, 15].

Результаты исследования и их обсуждение. Особенности гистоструктуры пародонта и его сосудистого русла исследованы на гистологических и инъецированных препаратах, а так же на электронограммах десны, альвеолярного отростка, стенок зубных альвеол и перионтальной связки, полученных от интактных беспородных собак (n =5).

Необходимость получения этой информации связано с тем, что у собак достаточно часто выявляются спонтанные заболевания пародонта.

Ha оральной и вестибулярных поверхностях десен существуют обособленные микрососуди-стые системы.

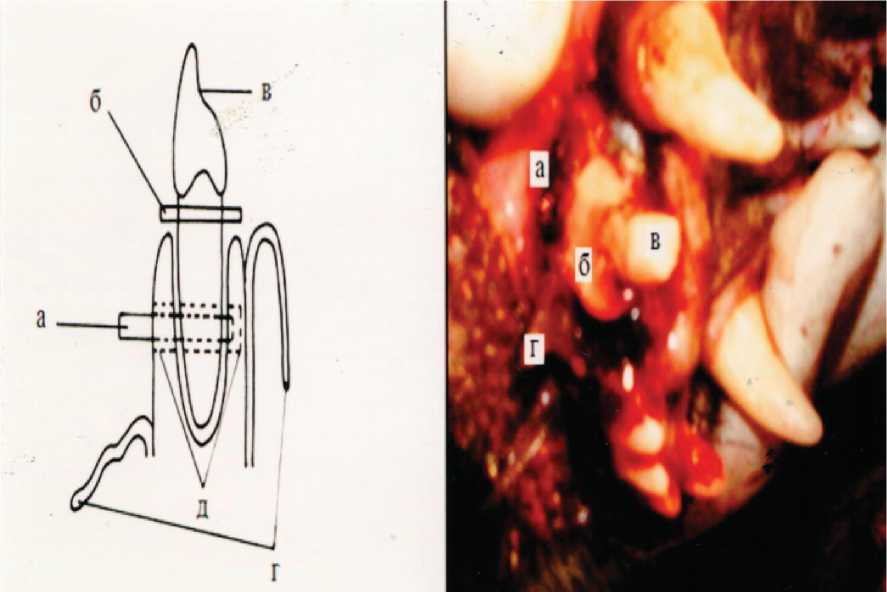

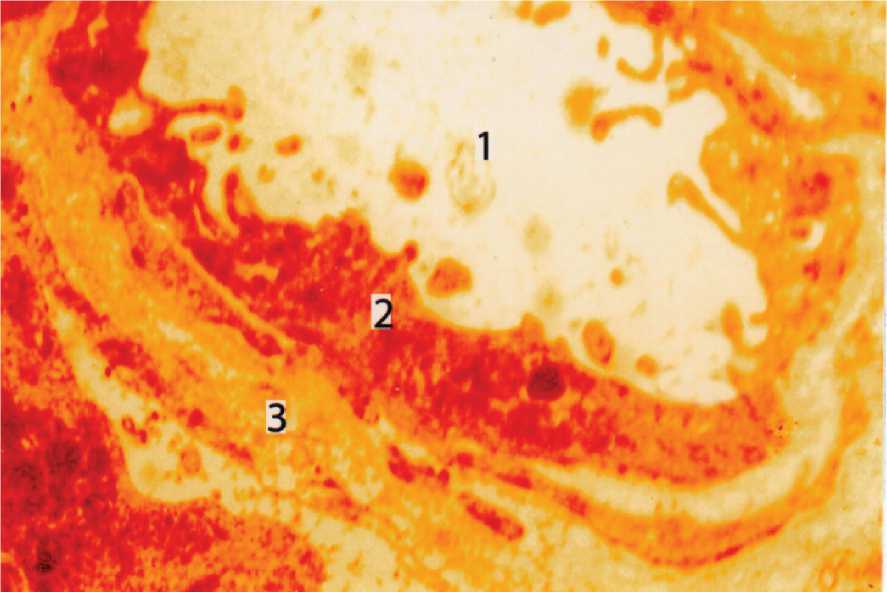

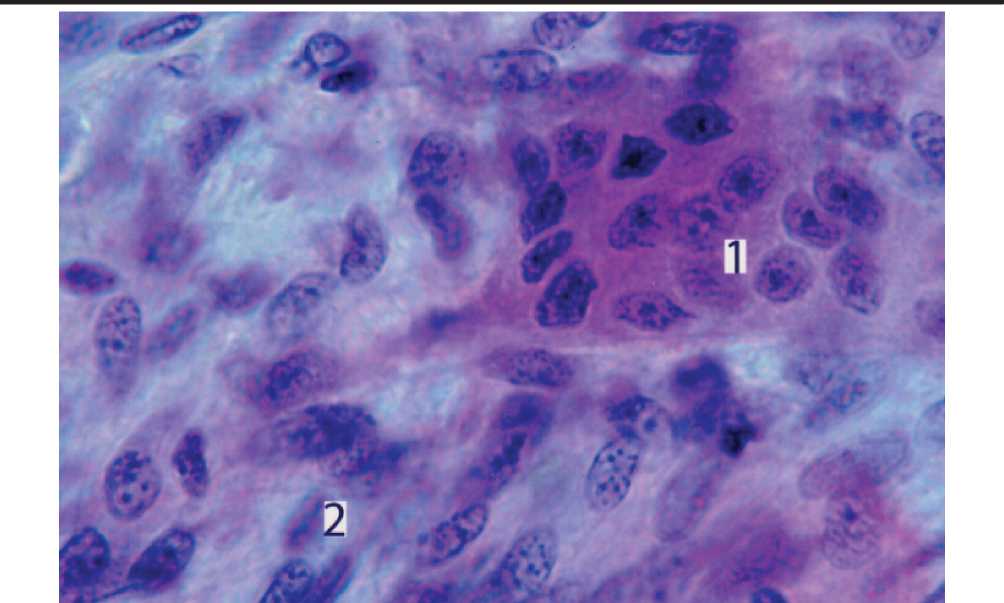

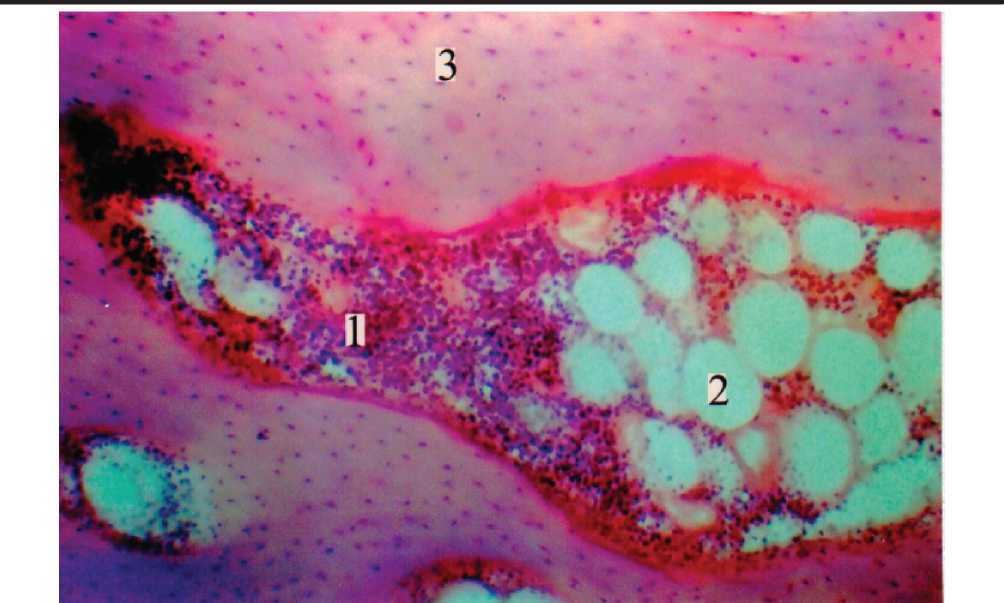

Анастомозы между ними обнаружены только в области десневых межзубных сосочков. Микрососуды десен и костной ткани челюстей, в свою очередь, связаны между собой многочисленными перфорирующими микрососудами. Артериолы прикрепленной десны расположены вертикально по отношению к альвеолярным отросткам и образуют между собой аркадные анастомозы. На уровне межзубных десневых сосочков, в подслизистой основе свободной десны, большая часть артериол меняет вертикальную ориентацию на горизонтальную и проходит параллельно шейке зубов. В свободной десне формируются своеобразные сосудистые конструкции, подобные «шпилькам для волос», функционирующие как противоточные обменники (рис. 2).

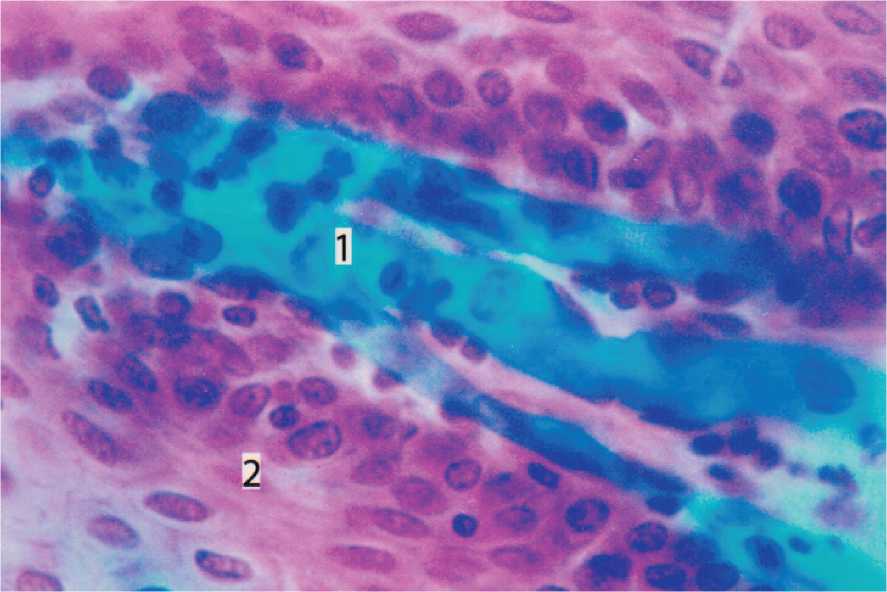

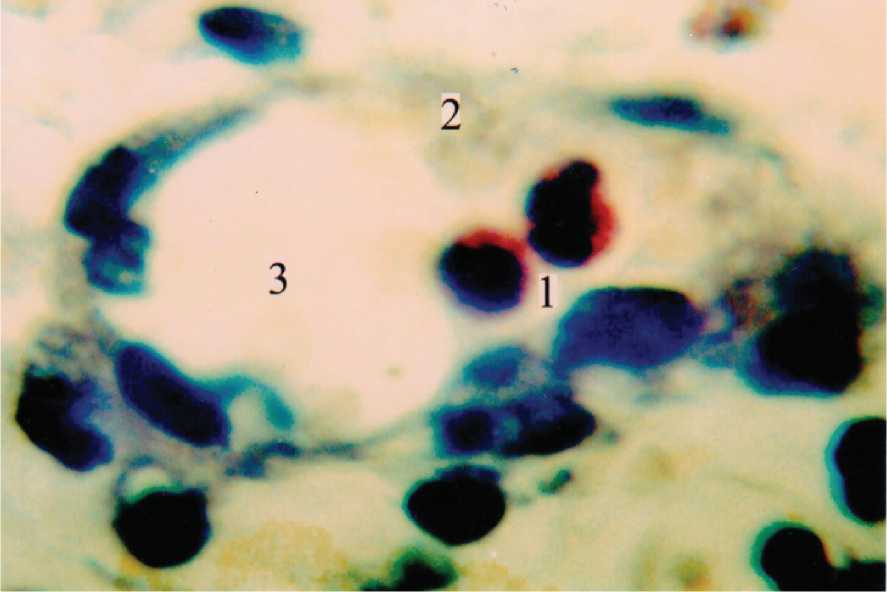

Протяженность таких конструкций варьирует от 250 до 1200 мкм. В области эпителиального прикрепления к зубу постоянно выявляются арте-риоло-венулярные анастомозы. В десне верхней и нижней челюстей функционируют различные типы внекапиллярных путей кровотока: типичные арте-риоло-венулярные анастомозы, магистральные капилляры, пре- посткапиллярные полу шунты. Эти структуры обеспечивают быструю разгрузку локальных участков десны в обход капиллярного русла (рис. 3.). Для сетчатого слоя десны характерно или равномерное сетевидное распределение гемокапилляров, или их концентрация вблизи артериол и венул. Отток крови из десны осуществляется в расположенные параллельно шейки зуба дугообразные венулы, а затем в вены прикрепленной десны. В области подбородочного отверстия формируется узловой пункт венозного русла нижней челюсти. В этом сильно расширенном участке нижнечелюстного канала происходит слияние вен, собирающих кровь спереди от симфиза челюсти и от резцов. Образовавшийся в результате слияния вен венозный «синус» отводит кровь не только в нижнечелюстную вену, но и в целый ряд других экстраорганных вен. Внутри нижней челюсти артерия, вена и нерв отделены друг от друга костными перегородками. Канал нижнечелюстной вены в области подбородочного отверстия имеет самостоятельный выход. Выше выхода вены из подбородочного отверстия выходят подбородочные нерв и артерия. Канал нижней челюсти представляет собой систему трубок разных диаметров, лежащих в различных направлениях. Интенсивность кровоснабжения зубов и пародонта нижней челюсти значительно выше, чем этих же структур верхней челюсти. Тем более, что и ультраструктура микрососудов ее десны дает основание полагать, что они имеют высокую функциональную активность (рис. 4).

Микроструктура костной ткани челюстей более сложна, чем в других костях скелета. Более того, она различна не только в различных отделах челюстей, но даже на протяжении одного гистологического среза. Зубные альвеолы располагаются на различной глубине в губчатой костной ткани альвеолярных отростков. Компактная костная ткань образует стенки альвеолы. Причем, и внутренняя, и наружная ее стенки образованы 2-мя компактными пластинками. Альвеолярный отросток верхней челюсти находится внизу тела челюсти и имеет подковообразную форму. В области однокорневых зубов альвеолярный отросток тоньше, чем в области премоляров и моляров. Зубы расположены ближе к наружной стенке альвеолярного отростка, поэтому наружная стенка зубных альвеол тоньше внутренней. Лишь в области 1-го моляра наружная стенка альвеолы утолщена за счет скулоальвеолярного гребня. Костная ткань нижней челюсти чрезвычайно неоднородна. Это связано с тем, что толщина компактной и губчатой костной ткани на всем протяжение ее неодинакова. Так, если в области моляров наружная стенка альвеол в два раза толще внутренней, то в области премоляров их толщина примерно одинакова. И только в области клыка наружняя пластинка альвеол начинает истончаться, а внутренняя – утолщаться.

Плотность микрососудов в различных отделах нижней и верхней десен неодинакова. Так, в дистальных отделах десен сосудистое русло имеет наибольший объем (14,25+1,0%), а в средних отделах - наименьший (8,15±0,92%). Во фронтальных отделах десен сосудистое русло занимает в среднем 11-13% объема всех их тканей. Показатели объема сосудистого русла десен находятся в сильной положительной корреляционной связи с показателями внутритканевого давления. Действительно, наибольшие его величины определяются в дистальных отделах десен (121-125 мм. вод. ст.), так где определяется и самый большой объем сосудистого русла. Десна окружает каждый

Рис. 1. Фиксация реплантируемого зуба в верхней челюсти собаки. а) штифт; б) мембрана «Лиоплант»; в) коронка зуба; г) слизисто-надкостничные лоскуты; д) тоннель для штифта.

Рис. 2. Сосудистая конструкция (1) межзубного сосочка (2) нижней челюсти собаки.

Инъекция парижской синей. Докраска гематоксилином и эозином. Ув. 400.

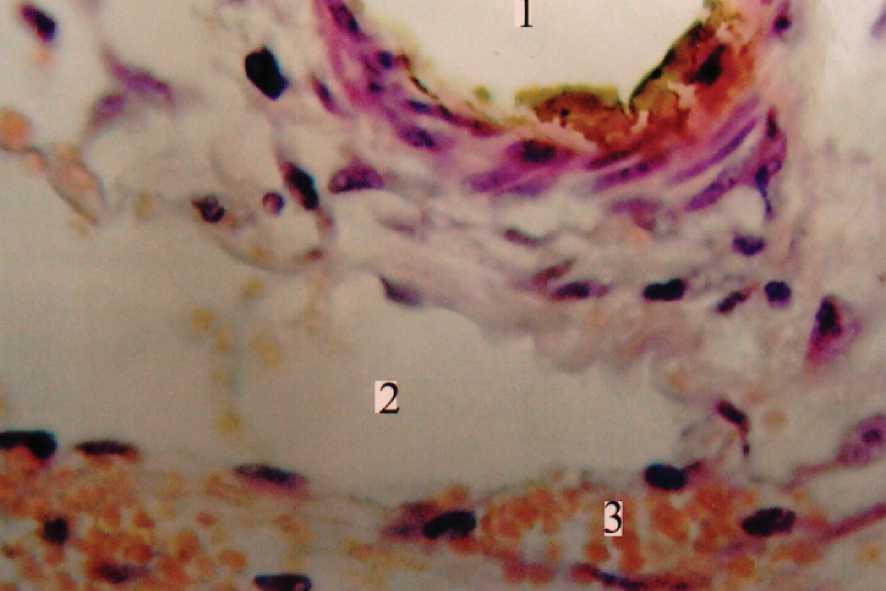

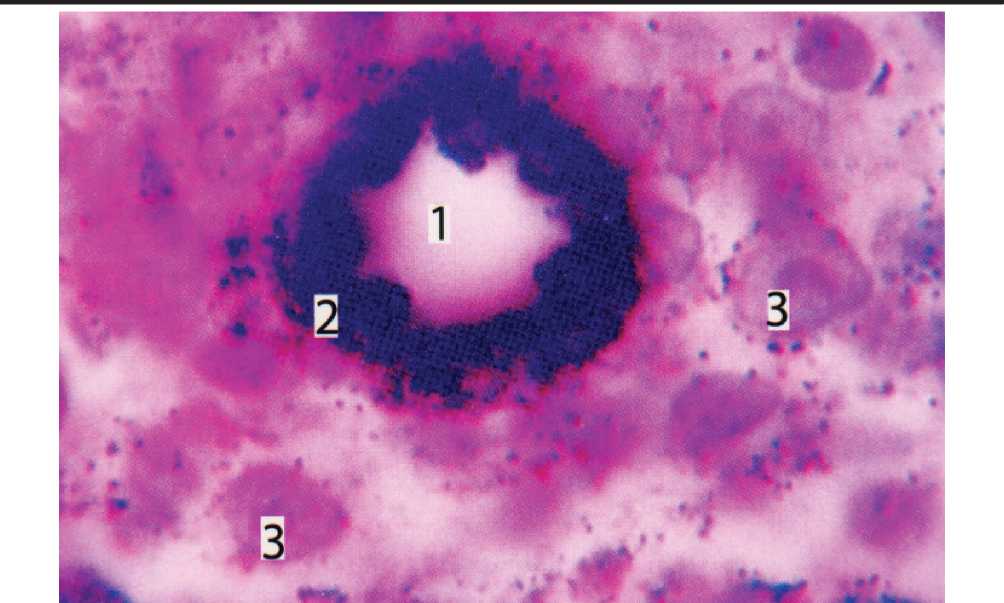

Рис. 3. Артериоло- венулярный анастомоз в десне верхней челюсти собаки. 1) артериола; 2) венула; 3) анастомоз. Импрегнация по Ранвье. Ув. 400.

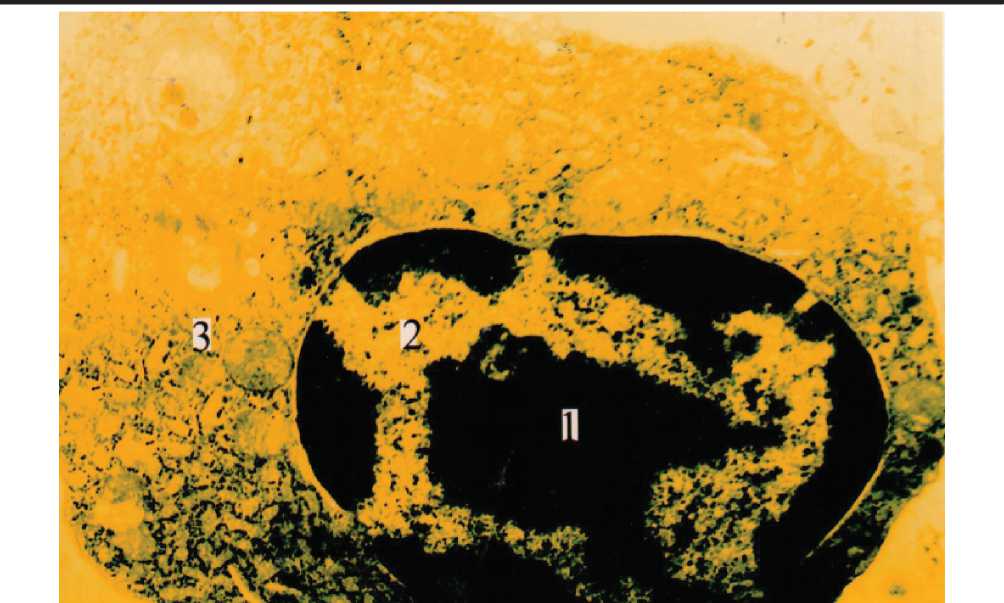

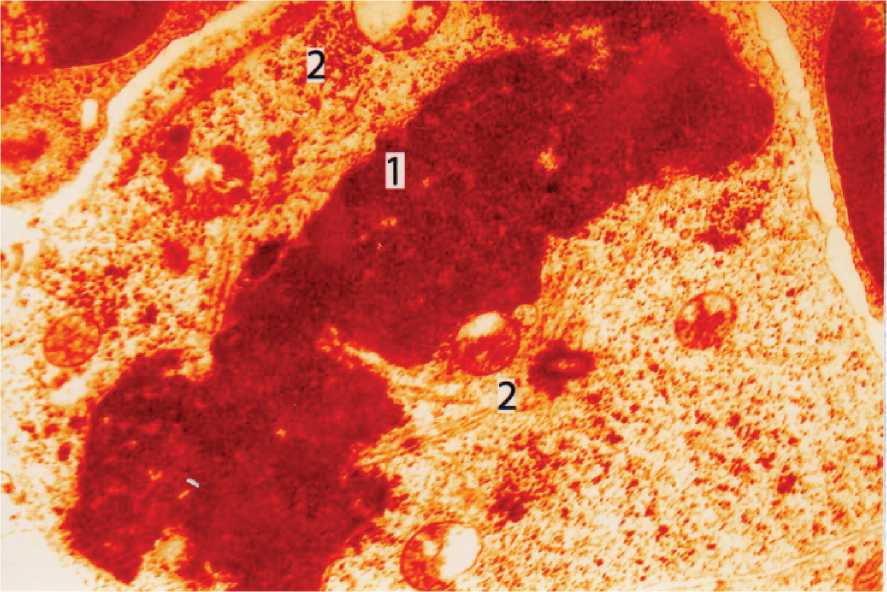

Рис. 4. Функционирующий гемокапилляр прикрепленной десны 2-го премоляра нижней челюсти собаки. 1) просвет капилляра; 2) эндотелиоцит; 3) базальная мембрана. Электронограмма. Ув. 12000.

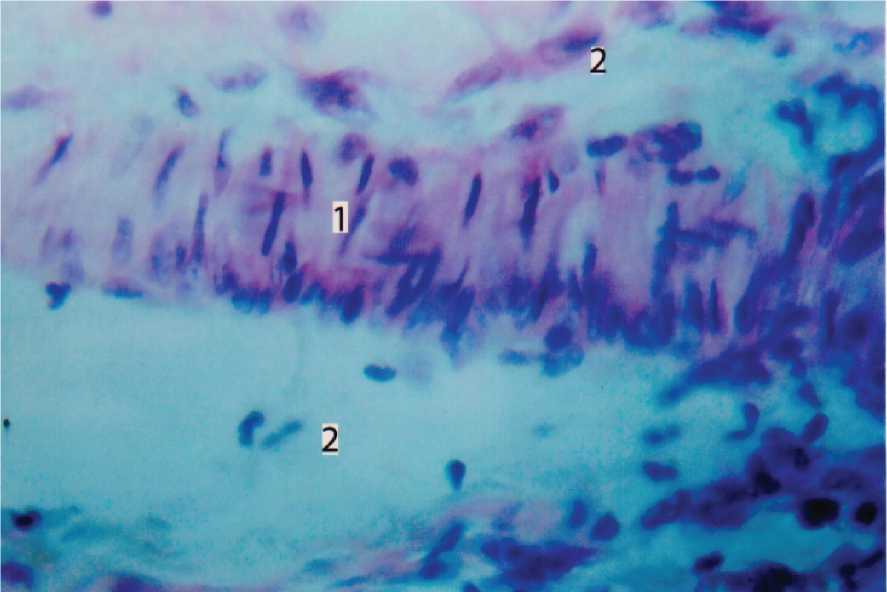

Рис. 5. Лимфатический посткапилляр (1) и лимфатический микрососуд в подслизистой основе десны нижней челюсти собаки. Экстрасосудистая импрегнация азотнокислым серебром. Ув. 400.

Рис. 6. Артериола (1) лимфатический микрососуд (2) и венула (3) в периодональном пространстве 1-го правого нижнего премоляра собаки. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400.

Рис. 7. Плазмоцит в собственной пластинке десны собаки со спонтанным пародонтозом. 1) ядро; 2) хроматин; 3) цитоплазма. Электронограмма. Ув. 12000.

Рис. 8. Тробоцитарный агрегат (1), фиксированный к активированному эндотелию (2) венулы десны собаки со спонтанным пародонтозом. Сканнирующая электронограмма. Ув. 3500.

Рис. 9. Гигантский остеокласт (1) костной ткани (2) альвеолярного отростка нижней челюсти собаки со спонтанным пародонтозом. Окраска пирарозанилином и толуидиновым синим. Ув. 900.

Рис. 10. Вазоид (3) в периферической зоне биодеградирующего костного штифта. 1) эозинофильные гранулоциты; 2) несформированная стенка вазоида. 60-е сутки после реплантации 2-го моляра нижней челюсти собаки. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 900.

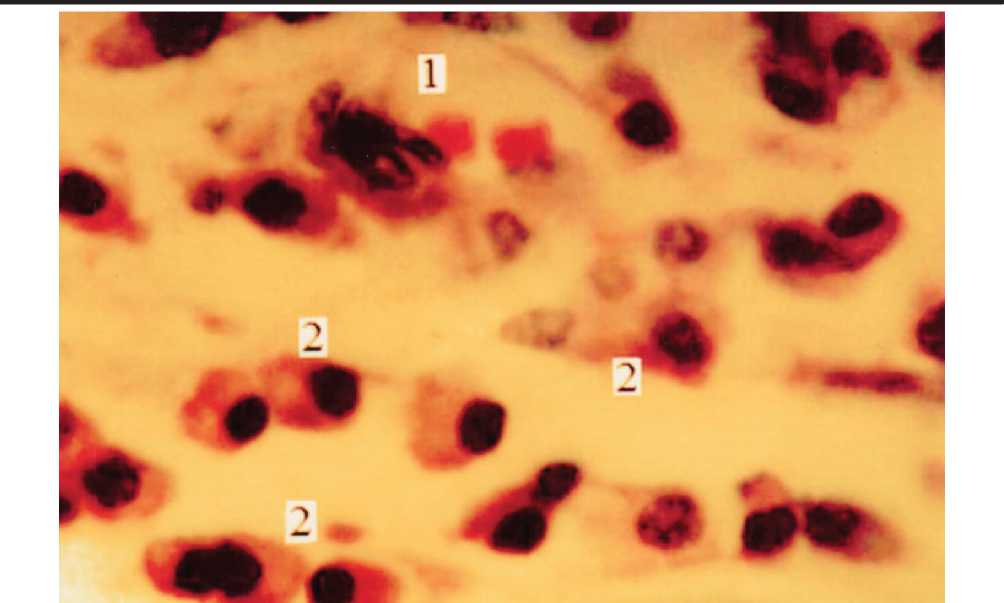

Рис. 11. Полибласты (2) в синусоиде (1) костного мозга альвеолярного отростка нижней челюсти собаки. 30-е сутки после реплантации 2-го нижнего моляра. Импрегнация азотнокислым серебром. Ув. 400.

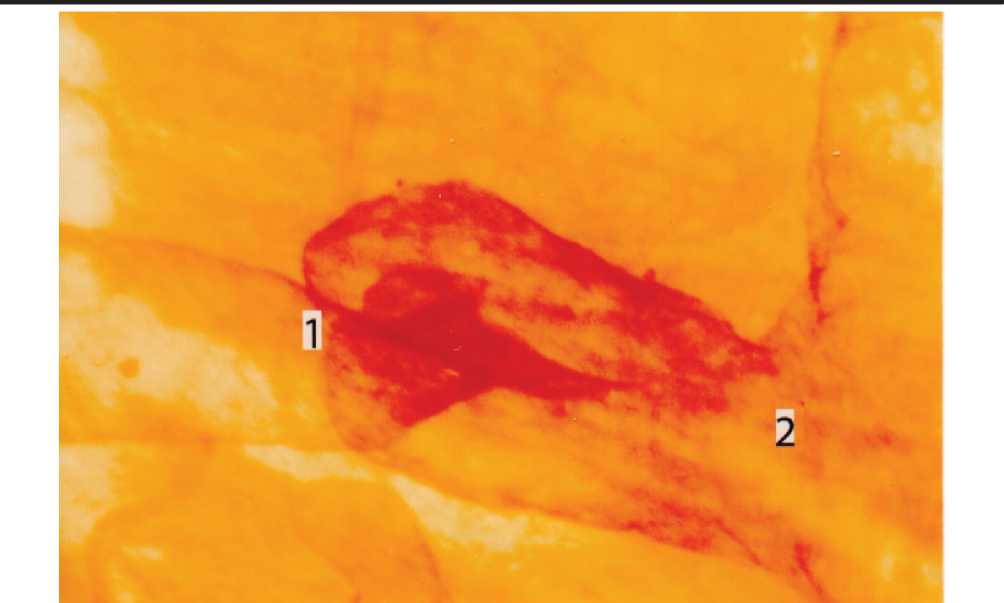

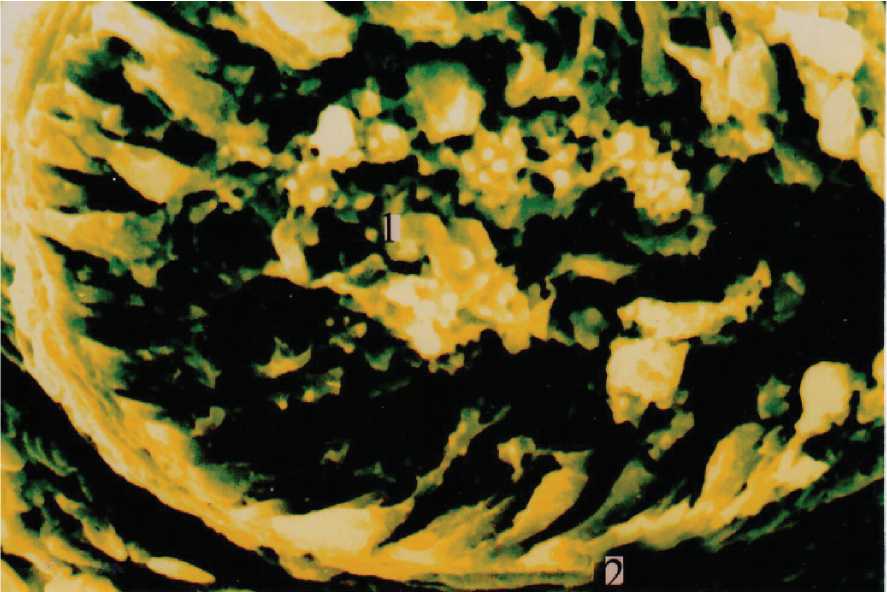

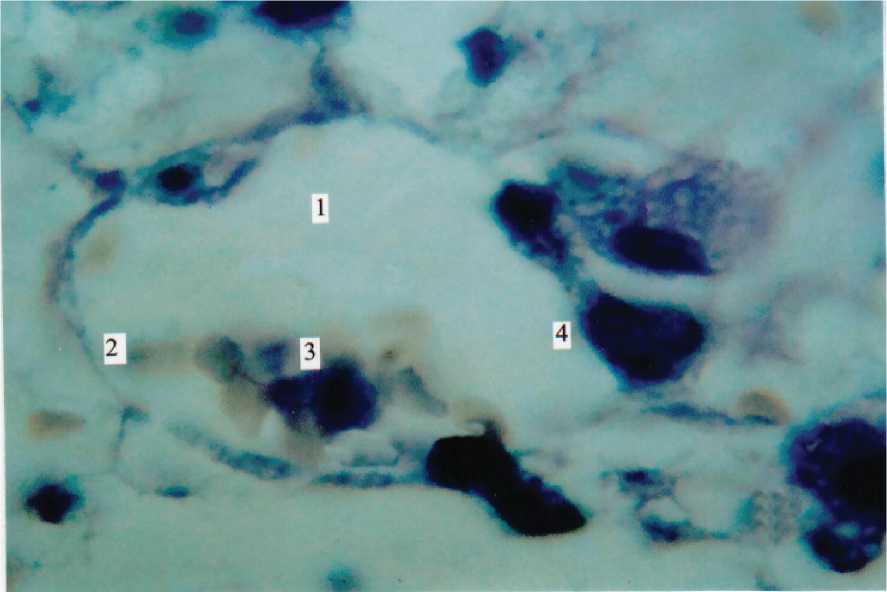

Рис. 12. Полибласты (4) в вазоиде (1, 2, 3) провизорного субстрата (1) в зоне биодеградирующего костного штифта. 60-е сутки после реплантации 2-го нижнего правого резца собаки. Окраска суданом IV и гематоксилином. Ув. 1250.

Рис. 13. Сформированная костная ткань (3) с костным мозгом (1) и адипоцитами (2) на месте биодеградированного костного штифта. 90-е сутки после реплантации 2-го нижнего правого резца собаки. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.

Рис. 14. Митоз лимфобласта (1, 2) в шейном лимфатическом узле собаки. 30-е сутки после реплантации 2-го правого верхнего резца. Электронограмма. Ув. 12500.

Рис. 15. Рециркуляция активированных лимфоцитов (3) через стенку венулы (1) с высоким эндотелием (2) в шейном лимфатическом узле собаки. 60-е сутки после реплантации 2-го правого верхнего резца. Импрегнация по Ранвье. Докраска гематоксилином и эозином. Ув. 900.

Рис. 16. Артерия (1) в просвете безмышечного лимфатического микрососуда (2) в околоушной железе собаки. 60-е сутки после реплантации 1-го нижнего правого резца. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400.

зуб подобно манжетке, внутренняя поверхность которой прилежит к его периферии в виде треугольника и фиксируется на дне десневой бороздки за счет базальной мембраны и ее полудесмосом. Наиболее толстый эпителиальный покров имеется на вестибулярной и на оральной поверхностях в среднем отделе верхней десны. В дистальных отделах ее эпителий значительно истончен. В нижней десне наиболее тонкий эпителиальный покров определяется на ее вестибулярной поверхности дистального и, особенно, среднего отделов. Соединительно-тканный остов десен образован пучками коллагеновых, эластических и ретикулиновых волокон, основными веществом и фибробластами. Наиболее толстые пучки коллагеновых и пучки эластических волокон определяются в строме обеих десен во фронтальных отделах вестибулярной и оральной поверхностей, а наиболее тонкие - в их средних отделах. В деснах обеих челюстей объем, занимаемый эпителием меньше, чем объем занимаемый соединительной тканью. На оральных поверхностях средних отделов обеих десен эпителий занимает до 28-30% объема всех тканей, и только 5-7% - на их вестибулярной поверхности в дистальных отделах. Подслизистая основа в обеих деснах обнаружена лишь в зоне зубочелюстных сегментов на вестибулярной поверхности межзубных дешевых сосочков.

Лимфатическое русло десен сформировано слепоначинающимся капиллярами, лимфатическими посткапиллярами и безмышечными лимфатическими микрососудами (рис. 5).

Лимфоотток от верхней десны направляется к средним, реже - к задним и передним подчелюстными лимфатическим узлам, от нижней десны - к подбородочным, чаще передним, реже - к средним и задним подчелюстным лимфатическим узлам. Лимфу из задних отделов десен, лежащую за молярами, принимают главные лимфатические узлы глубокой яремной цепи, верхние яремные лимфатические узлы, а так же латеральные заглоточные и околоушные лимфатические узлы. Лимфатические лимфососуды десны из области резцов и премоляров проходят по внутренней поверхности тела нижней челюсти прободают челюстно-подъязычную мышцу и вступают в подбородочные и передние подчелюстные лимфатические узлы. От десны в области премоляров безмышечные лимфатические сосуды проходят между мышцами шиловидной группы и направляются к переднему главному лимфатическому узлу глубокой яремной цепи. Этот узел лежит под задним брюшком двубрюшной мышцы и кнутри от него.

Пародонт представляет собой комплекс тканей, имеющих генетическую, морфологическую и функциональную общность. В него входят пери- одонт, кость альвеолы, десна с надкостницей и ткани зуба [16]. Однако, такого рода объединения всех околозубных тканей, в которое входит и сам зуб, достаточно условно. Такое объединение, насколько бы правильно оно не было с физиологической точки зрения, противоречит анатомическим данным. Зуб - это безусловный реликт внешнего скелета, его филогенетические остатки. Поэтому периодонтальная связка не соединяет две чести единого скелета, а разъединяет два принципиально разных типа объизвествленных тканей: костную ткань внутреннего скелета и дентин - внешнего скелета. Периодонтальная связка заполняет периодонтальную щель. Размеры ее в альвеолах верхней челюсти -0,15-0,25 мм, в альвеолах нижней челюсти - 0,10-0,20 мм. Периодонтальная связка представляет собой плотную соединительную тканую оболочку, состоящую из пучков коллагеновых волокон, разделенных скоплениями рыхлой соединительной ткани. В различных отделах альвеол соотношения объемов коллагеновых пучков и рыхлой соединительной ткани различно. В верхних отделах альвеол доминируют коллагеновые пучки. По направлению к дну альвеол увеличивается объем рыхлой соединительной ткани. Периодонтальная связка вместе с кровеносными и лимфатическими микрососудами формирует демпферный аппарат периодонта (рис.6.). Зубы в интактном пародонте никогда не касаются стенок альвеолы. Шарпеевские волокна периодонтальной связки выполняют фиксирующую функцию, препятствуя корню зуба соприкасаться с дном альвеолы. Таким образом, исключается травма-тизация сосудисто-нервного пучка, входящего в канал зуба через верхушечное отверстие. Многочисленные анастомозы, выявленные между микрососудами альвеолярного отростка, периодонтальных связок и десны - формируют единое микрососудистое русло пародонта. Интрасосу-дистые методы импрегнации и электронная микроскопия позволили выявить в тканях пародонта число реально существующих микрососудов, а среди них определить микрососуды-функциони-рующие и нефункционирующие. Оказалось, что более, чем 90% всех микрососудов пародонта у собак являются функционирующими и резервных микрососудов пародонт практически не имеет. В просвет десневых борозд из микрососудов десен у интактных собак наблюдается усиленная эмиграция нейтрофильных гранулоцитов.

Она подобна пищевому лейкоцитозу - массовому выходу через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта в его просвет отработавших свой срок и выполнивших свою функцию лейкоцитов. Нам удалось проследить все этапы эмиграции нейтрофильных гранулоцитов из просвета венулы десны: скопление их в просвете венулы, адгезию к эндотелиоциту, начальный и завершающие этапы эмиграции. При этом эндотелий венулы был функционально «спокоен», а нарушений проницаемости ее стенки на электронномикроскопическом уровне выявлено не было. В процессе эмиграции через межэндотелиальные щели лейкоциты могли проникать не только путем образования цитоплазматических псевдоподий, но целыми фрагментами, содержащими ядра. Таким образом, эмиграция нейтрофильных гранулоцитов в десневую бороздку у интактных собак происходила без увеличения сосудистой проницаемости. В материале из соскоба десневой борозды основную массу клеток составляли эпителиоциты и нейтрофильные гранулоциты: 58,5±1,27% и 40,2±1,45% -соответственно. Лимфоциты определялись в небольшом количестве: 1,3±0,1% от всей клеточной массы соскоба.

В десне интактных собак достаточно мно-гочислены были тканевые базофилы - они определялись на всем протяжении ее собственной соединительнотканной пластинки.

У собак, страдающих спонтанным пародонтозом (n = 4) и включенных в группу контроля, у центральных резцов формировались пародон-тальные карманы, заполненные грануляционной тканью, пронизанной эпителиальными включениями. Эпителий межзубных десневых сосочков был инфильтрирован нейтрофильными гранулоцитами и лимфоцитами, в собственной соединительнотканной пластинке десен определялись клеточные ассоциации: нейтрофильный гранулоцит, макрофаг и тканевой базофил. Визуально определялась гиперемия, синюшность и отечность десен, оголение шеек зубов, отложение зубного камня, кровоточивость десен в зоне премоляров. Флюктуация резцов достигала III - IV степени. При гистологическом исследовании препаратов десен в эпителиальном слое был обнаружен акантоз и папилломатоз.

В клетках шиповатого слоя нередко отсутствовали ядра, базальная мембрана была разво-локнена. В собственном слое слизистой оболочки определялись очаги некроза и разрастания грануляционной ткани с большим количеством капилляров. Здесь же были найдены эрозии, клеточный детрит и колонии микробов. В десневых карманах доминировали нейтрофильные гранулоциты - они составляли до 65% всей их клеточной массы. При этом нейтрофильные гранулоциты демонстрировали высокую метаболическую активность в тесте восстановление нитросинего тетрозолия и высокую фагоцитарную активность в отношении частиц латекса. Нередко в крупных фагосомах нейтрофильных гранулоцитов определялись микробные ассоциации.

В собственной соединительнотканной пла- стинке десны на электронномикроскопическом уровне наиболее выраженные изменения были обнаружены в плазмоцитах. Они находились в функционально активном состоянии.

Так, в парануклеарной зоне в области гранулярного эндоплазматического ретикулума обнаруживались тельца Русселя, имеющие или темный, или светлый матрикс. Нередко определялись плазмоциты с вакуолизированным и дегранулированным гранулярным эндоплазматическим ретикулумом, с отдельными участками его фрагментации.

По периферии таких плазмоцитов встречались отдельные цистерны агранулярного ретикулума. Ядрышки в таких клетках не контуриро-вались, а гетерохроматин в ядре располагался глыбками не только маргинально, но и хаотично (рис. 7).

Структурно-функциональные изменения ми-крососудистого русла во всех отделах пародонта, в первую очередь, касались изменений эндоте-лиоцитов. Эндотелиоциты, как береговые клетки, находятся в условиях постоянного нестабильного равновесия. При этом, набухание цитоплазмы специализированных эндотелиоцитов сопровождалось образованием эндотелиоцитомеров. Эти фрагменты цитоплазмы способны отрываться от клетки и свободно циркулировать в крови. Ядра многих эндотелиоцитов микрососудов десны и периодонтальной связки находились в состоянии функционального напряжения. Были видны глубокие инвагинации ядерной оболочки, уплотнение и глыбчатость хроматина у внутренней ядерной мембраны, набухшие митохондрий, редуцированные кристы, расширенные канальцы эндоплазма-тическои сети.

В просвете микрососудов пародонта определялось значительное число деформированных эритроцитов: стомато-эхино-пойкило-и шизоци-тов. Наиболее значимо возрастало по сравнению с эритротроцитами микрососудов интактного пародонта число эхиноцитов (≈ в 1,7 раза). Лишь в просвете отдельных микрососудов десны были обнаружены акантоциты и книзоциты. В большинстве случаев эритроциты моделировали свою форму под контуры эндотелиоцитов или электронноплотные участки плазмы крови.

Структрурно-функциональные изменения тромбоцитов в микрососудах пародонта сопровождались изменениями их формы, образованием псевдоподий и формированием рыхлых агрегатов. Наблюдалась адгезия тромбоцитов на активированных эндотелиоцитах не десква-мированных от базальной мембраны. Активация тромбоцитов вызывала у них отрыв от цитоплазмы микровезикул, представляющие собой унилами-нарные структуры со средним диаметром 0,2 мкм.

Идентификация микровезикул осуществлялась на электронограммах микрососудов различных отделов пародонта. В их просвете можно было определить повышенную электронную плотность плазмы крови, миелиноподобные и апоптозные тельца, практически интактные или разрушенные митохондрии.

На электрограммах микрососудов десны констатирована тесная взаимосвязь между тромбоцитами и нейтрофильными гранулоцитами. Контакт осуществлялся за счет цитоплазматических отростков тромбоцитов с цитоплазматической мембраной гранулоцитов (рис. 8.)

В десне и периодонтальнои связке процесс микровезикуляции часто достигал максимума и завершался выключением из циркуляции не только отдельных микрососудов, но и целых фрагментов микроциркуляторного русла.

Дефицит кровотока в пародонте инициировал атрофию альвеолярных отростков челюстей с уменьшением костного вещества, прежде всего в эндостальной и периостальной поверхностях зубных альвеол, с увеличением подвижности зубов и рецессией десны. Этим процессам, видимо, предшествовал лизис погруженной части периодонтальной связки в костных тканях зубных альвеол. Резорбция костной ткани в глубоких отделах альвеолярных отростков челюстей происходила по типу лакунарной резорбции, с образованием глубоких узур и ниш и наличием гигантских остеокластов (рис. 9). На значительной площади кортикальной костной пластинки альвеолярных отростков наблюдалась утрата четкой гистологической структуры костной ткани: нарушение ее микроархитектоники, упрощение гистоструктуры остеонов и их переход в более примитивные архиостеоны и протоостеоны.

Использование математических расчетов и оригинального технического оборудования позволили изготовить идеальный костный штифт и сформировать полулунный перфорационный тоннель по касательной к средней части реплантированного зуба. Это дало возможность не только надежно зафиксировать зубы в альвеолах, но и добиться быстрой биодеградации штифтов за счет плотного контакта тканей реципиента (альвеолы и зуба) и донора (штифта).

Через 15 - 30-ть суток после операции в зоне контакта штифта и костной ткани альвеолярного отростка наблюдалась клеточная инфильтрация за счет массивного трансэндотелиального выхода форменных элементов крови: лимфоцитов, моноцитов и непрофильных гранулоцитов. Именно из этой зоны (зоны реципиента) они мигрировали в костный матрикс штифта (зона донора). Остальные зоны костного брефоматрикса представляли собой бесклеточную неоднородную массу с небольшим количеством форменных элементов крови.

Периферическая зона костного брефомат-рикса - зона ремоделирования: здесь в первую очередь формировалась рыхлая неоформленная соединительная ткань (провизорная субстанция), а затем и нативная костная ткань. Через 60-т суток после реплантации зубов в периферической зоне наблюдалось большое число вновь образованных тонкостенных микрососудов (вазоидов). В их просвете нередко определялись эозинофильные гранулоциты (рис. 10). Возможно, что их появление в биодеграфирующем матриксе - свидетельство слабой местной аллергической реакции. Часть микрососудов проникала в зону биодеградации со стороны альвеолярного отростка путем почкования от его кровеносных сосудов.

В непосредственной близости от стенки вновь образованных вазоидов и растущих капилляров постоянно находились многочисленные периваскулярные клетки, являющиеся предшественниками преостеобластов. Одновременно с образованием микрососудистого русла в формирующемся провизорном субстрате регенерата и в костном мозге альвеолярных отростков появились многочисленные клетки округлой и вытянутой формы с характерным эксцентрическим расположением ядра (рис. 11). В последующие сроки наблюдения (90-е сутки) полибласты были обнаружены и в провизорном субстрате регенерата как в периферической, так и в центральной его зонах (рис. 12). Для идентификации полибластов было изучено направление их последующей дифференцировки.

Для этого выделяли из провизорного субстрата регенерата и из губчатой костной ткани альвеолярных отростков клеточный материал и культивировали его по стандартной методике. Использование моноклональных антител на остеонектин и костный сиалопротеин позволило идентифицировать полибласты как полипотент-ные стволовые клетки, часть из которых дифференцировалась в остеобласты.

Окончательное же формирование дефинитивной трабекулярной костной ткани на месте лиофилизированного костного брефоматрикса завершалось в течение последующих 90-ти суток после реплантации зубов. Она характеризовалась взаимосвязанными дефинитивными костными трабекулами, между которыми располагался костный мозг (рис. 13).

Аллогенная твердая мозговая оболочка широко используется в дентальной имплантологии для направленной регенерации костной ткани. Считается, что в созданные под мембраной пространство мигрируют клетки - предшественники, способные к различным типам дифференци- ровки. При этом необходимы принципиальные условия: 1) создание барьера на пути врастания слизистой оболочки десны в периодонтальное пространство 2) сохранение пространства между зубом и стенками зубной альвеолы; 3) жесткая, надежная фиксация зуба в зубной альвеоле. Все эти условия были выполнены путем фиксации реплантированных и аутотрансплантированных зубов в зубных альвеолах костными штифтами. Через 15-ть суток после реплантации зуба в периодонтальном пространстве определялась рыхлая неоформленная соединительная ткань с большим количество клеточных элементов и первичными микрососудами – вазоидами. Клеточные элементы - малодифференцированные клетки различных размеров с небольшим, вытянутой формы ядром и включениями по периферии цитоплазмы. Узкие длинные цитоплазматические отростки объединяли эти клетки в единый синтициальный пласт. Коллагеновые волокна в этом провизорном субстрате регенерата еще не выявлялись. Через 60-90-то суток клеточный состав регенерата существенно изменился. Так, в непосредственной близости от стенок зубных альвеол и цемента корней зубов в составе провизорного субстрата регенерата определились цепочки клеток округлой формы с эксцентрично расположенным небольшим ядром. Эти клетки, по всей вероятности, были аналогичны полибластам, обнаруженным в провизорном субстрате регенерата на месте биодеградирующего костного штифта. Однако полибласты периодонтального пространства дифференцировались не в остогенном, а фибробластическом направлении. Об этом свидетельствует появление значительного количества коллагеновых волокон, большая часть из которых была непосредственно связана с цитоплазмой полибластов.

При этом процесс коллагеногенеза наиболее интенсивно происходил стенок зубных альвеол и у цемента реплантированных зубов. Очевидно, что в первую очередь регенерировали фрагменты периодонтальной связки, фиксирующиеся на двух совершенно различных по своему филогенетическому происхождению участках скелета: на стенках зубной альвеоле (внутренний скелет) и на цементе зуба (наружний скелет). С одной стороны коллагеновые волокна только прилегали к бесклеточному цементу, тогда как с другой стороны, они проникали в матрикс внутренней компактной пластинки зубной альвеолы. В центральных отделах периодонтального пространства в течение 60-90-та суток после реплантации зубов еще сохранялась рыхлая соединительная ткань с многочисленными клеточными элементами и первичными микрососудами.

На срезах периодонтальной связки в ней были обнаружены и эпителиальные остатки

(островки) Малассе. Наиболее часто они определялись в непосредственной близости от цемента корня реплантированного зуба. В области шейки зуба только незначительная часть коллагеновых волокон проникала в бесклеточный матрике цемента, а большая их часть прилегала к шейке зуба. Таким образом, к 90-ым суткам после реплантации зубов завершалось формирование десневой связки и десневой бородки. На поперечных гистологических срезах зубочелюстные сегменты реплантированных зубов имели периодонтальные пространства, ограниченные с одной стороны внутренней пластинкой компактной костной ткани зубных альвеол, а с другой стороны - цементом корней. При этом внутренняя компактная пластинка зубной альвеолы на всем протяжении имела нечеткие размытые контуры, а толщина стенки альвеолы зависела от места положения ее в альвеолярном отростке нижней или верхней челюсти. На гистологических срезах периодонтальная связка окрашивалась неравномерно в связи с однозначной гистоструктурой ее различных отделов. Большая часть ее, расположенная у стенки зубной альвеолы, состояла из тонких коллагеновых волокон, проникающих в стенку альвеолы в зоне биодеградирующего костного штифта. Кроме того, в отдельных участках ее внутренней пластинки компактной костной ткани определялись активные остеобласты. Таким образом, проникающие в стенку зубной альвеолы коллагеновые волокна трансформировались в шарпеевские волокна. Меньшая по площади часть периодонтальной связки прилегала к цементу реплантированных зубов и окрашивалась более интенсивно из-за большого числа различных клеточных элементов. Среди них, кроме фибробластов и цементобла-стов, определялись и эпителиальные остатки Малассе. По всей вероятности, они являются активными участниками репаративного цемен-тогенеза. На первом этапе - это формирование резорбционных бухт в бесклеточном матриксе цемента корня реплатированного зуба, на втором - проникновение и фиксация коллагеновых волокон регенерирующей периодонтальной связи. В отдаленом послеоперационном периоде в составе периодонтальной связки ретрансплантированных зубов достаточно четко можно было выделить зубодесневые, зубоальвеолярные и межзубную группы пучков коллагеновых волокон. Зубодесневые пучки направлялись от цемента корня ре-ау-тотрансплантированного зуба в области десневой бороздки к соединительной ткани десны. Первые зубодесневые коллагеновые волокна определялись непосредственно под апикальным участком эпителия десны. После реплантации зубов эмиграция нейтрофильных гранулоцитов из просвета венул собственной пластинки десны сохраняется и происходит так же как при интактном пародонте. Зубоальвеолярные пучки периодонтальной связки следуют от цемента средней, нижней трети и верхушки корня к стенкам зубной альвеолы. Как и в интактном периодонте зубоальвеолярные пучки имеют различное направление: 1) косое; 2) горизонтальное и 3) апикальное. Именно такая монолитная фиксация двух концов периодонтальной связки в костной ткани зубной альвеолы и в цементе корня, позволяют зубу совершать три поступательных и три вращательных движения. Без полноценного восстановления комплекса тканей периодонта и, прежде всего, периодонтальной связки, реконструкция реплантированного зуба невозможна. Матричной основой реконструированной периодонтальной связки после проведенных операций реплантации зубов оставалась рыхлая соединительная ткань. Как тахитрофная ткань, она является источником кровоснабжения как свободных, так и перфорирующих стенки зубной альвеолы и цемента корня зуба коллагеновых волокон. С этих позиции периодонтальная связка - это армированно-волокнистый вязкоупругий пороматериал, только связанный не адгезивно с зубной альвеолой и цементом корня, а монолитно. Первые коллагеновые волокна появляются у цемента корня зуба через 90-то суток после его реплантации. При этом они сразу имеют определенную ориентацию отдельных коллагеновых пучков - косое, горизонтальное и апикальное. По мере формирования дефинитивных кровеносных и лимфатических микрососудов, а так же мякотных и безмякотных нервных волокон начинает функционировать демпфирующий аппарат периодонта. Эффективность его, в первую очередь, связана с особенностями гематолимфатических отношений в периодонтальном пространстве. С одной стороны, близость артериол к безмышеч-ным лимфатическим микрососудам стимулирует лимфообразование и лимфодинамику, а с другой стороны, отделенные друг от друга одним слоем эндотелиоцитов кровеносные и лимфатические капилляры функционируют, очевидно, как лимфовенозные анастомозы.

Периодонтальная связка чрезвычайно важна для функции зубочелюстного сегмента, поскольку скорость обновления костной ткани в зубной альвеоле превышает процессы резорбции и созидания костной ткани в других отделах скелета.

Таким образом, в эксперименте на животных получены достоверные результаты формирования периодонтального типа фиксации реплантированных зубов к стенкам зубных альвеол.

Динамика морфологических изменений в системе «штифт-зуб-альвеола» свидетельствует о том, что в течение 90-а суток после операции биомеханическая стабильность реплантированных зубов осуществлялась за счет медленно биодеградирующего костного штифта.

При этом процесс регенерации костной ткани зубных альвеол достигал максимума уже через 60-т суток после операции. Очевидно, что границы максимальной биомеханической стабильности реплантируемых зубов располагались в промежутке между 60-ми и 90-ми сутками после операции. По всей вероятности, это был период жесткой фиксации реплантированных зубов. Несомненно, что это связано с тем, что формирование периодонтальной связки с ее демпферным сосудисто-тканевым механизмом завершалось только к 120-м суткам эксперимента.

Регионарные лимфатические узлы и слюнные железы являются чувствительными индикаторами средового прессинга, своего рода тест-объектами биосовместимости в стоматологии.

Гистологическому и электронномикроскопическому исследованию были подвергнуты шейные лимфатические узлы, расположенные на верхнем полюсе подчелюстной слюнной железы. Образцы тканей брались со стороны реплантации зубов. На гистологических срезах лимфатических узлов выделены: кора, содержащая большую часть лимфоцитных узелков, и мозговое вещество, состоящее из мозговых тяжей и мозговых синусов. Четко выделить паракортикальную зону в лимфоузлах не удалось. Причем шейные лимфатические узлы собаки характеризуются значительным преобладанием мозгового вещества над корковым и широкими мозговыми синусами. Во всех зонах шейных лимфатических узлов на протяжении всех сроков эксперимента находилось большее число бластных форм иммунокомпетентных клеток (рис. 14).

Так, в коре лимфобласты составляли не менее 27% всех клеточных элементов, а в участках, соответствующих паракортикальной зоне — не менее 19%. Индекс митотической активности лимфоцитов составлял 15,7, а индекс миграционной активности - 3,9.

Слюнные железы собак и большие, и малые имеют мощную альвеолярно - трубчатую систему в связи хорошим развитием соединительной ткани. Малые слюнные железы после реплантации зубов содержали как белковые, так и слизистые секреторные единицы. Секреторная клетка белковой секреторной единицы имела треугольную форму, базофильную цитоплазму и округлое ядро, лежащее у основания клетки. Секретирующие клетки слизистой секреторной единицы на поперечных срезах гистологических препаратов отличались от клеток белковых.

Так, ядра клеток слизистых секреторных единиц имели уплощённую дисковидную форму и были прижаты к основанию клетки. Цитоплазма основания слизистых клеток гораздо более базо-фильна, чем белковых клеток. Кроме того, между ядром и вершиной слизистой клетки в цитоплазме постоянно находились пузырьки со слизью, такие же как в бокаловидных клетках. Отличительной особенностью малых слюнных желёз являлось наличие в них лимфоидной ткани, связанной с секреторными выводными протоками. Эти комплексы - «выводной проток - лимфоидный узелок» интенсивно кровоснабжались. Поэтому на препаратах с инъецированным микрососудистым руслом выводные протоки малых слюнных желёз щёк хорошо определялись.

Часть кровеносных капилляров лимфоидных образований - «выводной проток - лимфоидный узелок» переходила в посткапиллярные венулы с высоким эндотелием. Через межэндотелиальные щели посткапиллярных венул в окружающую ткань эмигрировало большое количество малых, средних и больших лимфоцитов с гранулами серебра в цитоплазме (рис. 15.). Это свидетельствует об активном процессе синтеза ДНК в иммунокомпетентных клетках. Просвет же посткапиллярных венул был свободен от форменных элементов и плазмы крови, поскольку кровеносное русло слизистой оболочки, до перфузии в него 0,1 % раствора азотнокислого серебра, было тщательно промыто физиологическим раствором.

Именно поэтому лимфоидные образования малых слюнных желёз идентичны другим Т - зависимым зонам органов иммунной системы. К внешней поверхности аденомера малой слюнной железы чаще всего примыкали прекапиллярные артериолы, тогда как внутри аденомера, вокруг центрального выводного протока, постоянно определялись морфофункциональные связи с поскапиллярными венулами. Кровеносные капилляры занимали промежуточное положение между прекапиллярными артериолами и посткапиллярными венулами. Среди ацинусов слюнных желёз они распределены таким образом, что оказывались в интерстициальной ткани на равноудалённом расстоянии друг от друга.

Высокая фильтрационная способность выявлялась и в стенке венозных микрососудов большого диаметра (400,0 - 600,0 мкм). На препаратах, инъецированных 0,1% раствором азотнокислого серебра, частицы серебра определялись и цитоплазме эндотелиоцитов, и в клетках за пределами сосудистой стенки. В просвете же микрососудов форменные элементы и плазма крови отсутствовали. Значительный выход плазмы крови из микрососудистого русла создаёт высокую концентрацию белков в интерстициальном пространстве слюнных желёз. В связи с этим поступление интерстициальной жидкости в корни лимфатической системы слюнных желёз и дренирование лимфы за их пределы должно быть крайне затруднено. Однако в слюнных железах нами выявлены такие своеобразные гемато-лимфатические взаимоотношения, которые способны преодолеть эти затруднения: впервые на серийных гистологических срезах были обнаружены артериолы и венулы, находящиеся в просвете безмышечных лимфатических микрососудах (рис. 16.).

Таким образом, морфофункциональных изменений гистоструктуры регионарных лимфатических узлов, малых и больших слюнных желез при реплантации зубов у экспериментальных животных выявить не удалось. Следует лишь еще раз указать на то, что при формировании провизорной субстанции в периферической зоне биодеградирующего костного штифта в просвете вазоидов были обнаружены эозинофильные гранулоциты. Однако трактовать их появление как признак аллергической реакции на биодеградирующий лиофилизированный костный брефоматрикс вряд ли возможно.

Список литературы Морфофункциональные изменения пародонта и регионарных лимфатических узлов при реплантации зубов в эксперименте

- Aбаджан В.Н. Влияние полных съемных протезов на слизистую оболочку протезного ложа пациентов/В.Н.Aбаджан// Aвтореф. дис.. канд. мед. наук., Тверь, 2003, 18 с.

- Иорданишвили A.К. Клиническая ортопедическая стоматология / A.К.Иорданишвили // М. Медпрессинформ., 2007, 248 с.

- Варес Э.Я. Восстановление полной утраты зубов / Э.Я.Варес, Н.В.Калинина и др. //Донецк, 1993, 240 с.

- Варес Э.Я. Парадоксы стоматологии/Э.Я.Варес // Стоматология, 1997, № 1, с. 73 - 75.

- Ковалева И.A. Особенности курации пациентов пожилого и старческого возраста с полным отсутствием зубов / И.A.Калинина, и др. // Рос. стомат. журн., 2007, № 4, с. 28 - 31.

- Herz G. Имплантология или традиционное протезирование: а есть ли альтернатива?/G.Herz// Новое в стоматологии, 2004, № 7, с. 50 - 55.

- Ярошенко Г.Г. Реплантация зубов/Г. Г. Ярошенко // Врач. дело, 1959, № 3, с. 310 - 311.

- Хохрина Т.Г. Реплантация зубов - комплексный подход хирурга терапевта и парадонтолога / Т. Г. Хохрина //Клин. стомат., 2000, № 4, с. 48 - 50.

- Мамедова Л.A. Способ шинирования зубов после реплантации / Л.A. Мамедова, М.A. Мурадов // Новое в стоматологии, 2005, № 5, с. 32 - 36.

- Самсонов В.A. Способ реплантации зубов / В.A.Самсонов //Патент РФ № 2072810.

- Секлетов Г.A. Особенности подготовки зуба при реплантации при полном вывихе зуба / Г.A.Секлетов // Стоматология, 2008, № 1, с. 83 - 84.

- Иващенко A.В. Способ биофизического шинирования реплантированных зубов/А.В.Иващенко // Морф. ведомости, 2009, № 3-4, с. 174 - 175.

- Иващенко А.В. Ближайшие результаты реплантации зубов у собак /А.В.Иващенко и др. // Морф. ведомости, 2011, № 3, с. 123 - 127.

- Иващенко А.В. Патент РФ № 2421179.

- Иващенко А.В. Патент РФ № 2532886.

- Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека//СПб, СОТИ 3-е изд., 2006, 279 с.