Морфофункциональные изменения височно-нижнечелюстного сустава при стенозировании общих сонных артерий в эксперименте

Автор: Гелетин Птр Николаевич, Ваньков Владимир Александрович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - доказать влияние хронической ишемии на формирование морфофункциональных изменений в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС) собак. Материал и методы исследования. Проведена операционная компрессия обеих общих сонных артерий на 50% от исходного их диаметра у беспородных собак (n=9). Сроки наблюдения - 15, 45, 90 суток. Аутопсийный материал исследован на светооптическом и субмикроскопическом уровне. Результаты. Ишемия, вызванная компрессией общих сонных артерий, инициировала развитие выраженных морфофункциональных изменений во всех элементах ВНЧС. Эти изменения, очевидно, лежат в основе различных клинических нейросоматических симптомов, наблюдаемых при дисфункциях ВНЧС.

Ишемия, эксперимент, общие сонные артерии, внчс

Короткий адрес: https://sciup.org/143177092

IDR: 143177092

Текст научной статьи Морфофункциональные изменения височно-нижнечелюстного сустава при стенозировании общих сонных артерий в эксперименте

Введение. Различные дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) вызывают серьёзные морфофункциональные изменения слизистой оболочки полости рта, носоглотки, мышц челюстно-лицевой области, черепно-мозговых нервов и нервов шейного сплетения. Остановка дыхания во сне (sleep apnea), компрессия сонных и позвоночных артерий – всё это может сокращать продолжительность жизни современных людей на 15-20 лет [1, 2].При этом этиология и патогенез такого широкого круга нейросоматиче-ских нарушений при дисфункциях ВНЧС остаются до сих пор спорными и неясными [3]. По данным Ю.И. Бернадского [4] в 1917-1945 годах изучению роли заболеваний полости рта и зубов в развитии общих заболеваний уделялось очень большое внимание. В дальнейшем число таких библиографических показателей уменьшилось (1945-1959 г.) в несколько раз. Между тем распространённость заболеваний полости рта и зубов приняла массовый характер. По существу речь идёт о тотальной потере зубов у пожилого населения [5], тогда как у древних людей кариес отсутствовал [6]. Развитие пародонтопатий при дефиците кровотока в сонных артериях установлен целым рядом авторов, а сам пародонт обозначен как зона дефицита кровотока [7]. Какие изменения развиваются в структурных элементах ВНЧС при дефиците кровотока в системе сонных артерий? Данные литературы по этому поводу практически отсутствуют [8, 9].

Цель исследования - доказать влияние хронической ишемии на формирование морфофункциональных изменений в височно-нижнечелюстном суставе.

Материал и методы исследования. Проведена операционная компрессия обеих общих сонных артерий на 50% от исходного диаметра у беспородных собак (n=9). Сроки наблюдения -15, 45, 90 суток. Аутопсийный материал исследовался на светооптическом (гистологические и инъекционные методы) и субмикроскопическом уровне. У собак ствол общей сонной артерии практически не образует бифуркации, поскольку внутренняя сонная артерия имеет значительно меньший диаметр по сравнению с наружной сонной артерией. Животные содержались в боксированных помещениях вивария Самарской городской ветеринарной клиники (главный врач – доцент Ваньков В.А.), и получали стандартный корм со свободным доступом к воде. Содержание, кормление и уход за животными, анестезия и выведение их из эксперимента осуществлялось в полном соответствии с принципами «конвенции по защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других целях» (Страсбург,1986) и в соответствии с требованиями лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г.). Операция (компрессия общих сонных артерий) проводилась под наркозом (золетил – 100 – 8 мг/кг, согласно инструкции производителя) животные выводились из эксперимента путём передозировки препарата (золетил – 100 – 12 мг/кг). Биопсийный материал выделялся по методу [10], фиксировался в 10% нейтральном формалине с последующим приготовлением парафиновых срезов толщиной 5-7 мкм. Для выявления общей гистологической картины использовались рутинные гистологические методики: окраска гематоксилином и эозином, по Ван Гизону, парарозанилином и толуидиновым синим. Для получения полутонких срезов фрагменты тканей фиксировали в 10% нейтральном формалине и в 1% растворе глютаральдегида, дегидратировали в этиловом спирте возрастающей концентрации и заливали в смесь эпона 812 и аралдита. Срезы толщиной 1,0 мкм окрашивали толуидиновым синим и основным фуксином. Для электронной микроскопии фрагменты тканей фиксировали в 2,5% растворе глютаральдегида на 0,1М фосфатном буфере и 1% растворе четырё-хокиси осмия, обезвоживали и заливали в смесь эпона 812 и аралдита. Исследование гистологических препаратов проводилось на микроскопе Leica 1000DM с видеосистемой, ультратонкие срезы – в трансмиссионном микроскопе JEM – 1200 EXI.

Результаты исследования и их обсуждение. В ранние сроки эксперимента (15-е сутки) гиалиновые суставные поверхности мыщелка нижней челюсти и нижнечелюстной ямки височной кости на всём протяжении плотно примыкали к замыкающим костным пластинкам трабекулярной ткани. Граница между поверхностью хряща и субхондральной костью на фронтальных срезах выглядела в виде слабозаметной волнистой линии. В камбиальном слое надхрящницы мыщелка участки обычных размеров чередовались с зонами резкого расширения, сформированными очагами скопления хондробластов неправильной формы и с нечёткими формами. Они проникали в хрящевую зону, приближались к линии оссификации. В среднем слое хрящевой пластинки среди гипертрофи- рованных хондроцитов определялись хондроциты небольших размеров. Это, вероятно, связано с усилением пролиферации хондробластов и нарушением их дифференцировки. Группы изогенных хондроцитов состояли из большого числа мелких клеточных элементов (10-20) сконцентрированных в виде вытянутых шаров, разделённых широкими прослойками интертерриториального матрикса.

В последующие сроки эксперимента (45-е сутки) в суставные поверхности ВНЧС из костной ткани проникали микрососуды, имеющие, как правило, радиальное направление. По всей вероятности, микрососуды имеют форму капиллярных петель и, в зависимости от плоскости гистологического среза, микрососуды располагались или во фронтальной, или в сагиттальной плоскостях. Вокруг микрососудов происходила оссификация хрящевой ткани и построение её в виде атипичных костных балок косого или горизонтального направления.

По данным [11] «самым слабым местом ВНЧС является внутрисуставной диск, состоящий из коллагеновых волокон». Однако с этим положением вряд ли можно согласиться, поскольку повреждения диска всегда вторичные: или это его смещение после разрыва внутрисуставных связок, или его деструктивные изменения, являющиеся последствием ишемии капсулы ВНЧС. Тем более, что основой диска ВНЧС является волокнистый хрящ, в котором коллаген является матриксом. При этом поддержание структурной целостности матрикса целиком зависит от хондроцитов. На интактном материале установлено, что у собак только промежуточный полюс диска, расположенный между суставной поверхностью мыщелка нижней челюсти и задним скатом суставного бугорка, соответствовал рельефу нижнечелюстной ямки височной кости, т.е. латеральная часть полюса значительно уплощена, а медиальная – утолщена. Суставная щель между нижнечелюстной ямкой и верхней поверхностью диска была заблокирована оформленной соединительной тканью, через которые в диск и проникали кровеносные сосуды. В эксперименте у собак обнаружены значительные структурные изменения диска ВНЧС. Поверхность его становилась неровной, с большим числом глубоких трещин и полостей, заполненных детритом. Характерный признак этих изменений - прогрессирующее преобладание матрикса над хондроцитами. Наши данные согласуются с результатами экспериментов по определению коэффициента гидравлической проницаемости диска [12], в которых было установлено, что биомеханической причиной деградации диска является вымывание хондромукоида синовиальной жидкостью, разволокнение и отёк коллагеновых волокон и «выдавливание» хондроцитов за пределы хряща.

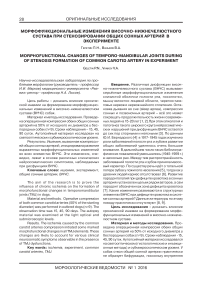

Рис. 1. Венула в периферическом участке суставного диска ВНЧС собаки. 45 суток после операции. Окраска парарозанилином и толуидиновым синим. Ув. 600.

На интактном и на экспериментальном материале установлено, что только в периферические участки диска проникают кровеносные микрососуды, а основным источником питания его является синовиальная жидкость (рис. 1). Путями её циркуляции в диске служат каналы округлой формы, диаметр которых превосходит диаметр коллагеновых волокон до 500 раз.

Движение синовиальной жидкости по вне-сосудистым каналам осуществляется только под действием механического давления на диск. При этом механизм фильтрации играет доминирующую роль. Рассматривая диск как пороупругое тело, следует признать, что синовиальная жидкость, как несжимаемая субстанция, распределяет внешнюю нагрузку по всей поверхности диска и амортизирует её. Более того, все повреждения диска индуцируются нарушением нагрузки на него и нарушением его питания. Синовиальная мембрана, донор синовиальной жидкости, играет ключевую роль в питании только диска, но не суставных хрящей мыщелка нижней челюсти и нижневисочной ямки. Через её микрососудистое русло поступают в хрящевую ткань диска энергетические и пластические материалы и удаляются продукты распада хондроцитов. Постоянство внутренней среды в капсуле ВНЧС поддерживается так же как и лимфатическим руслом, основная роль которого – дренажно-детоксикационная.

По нашим данным, при стенозировании общих сонных артерий в патологический процесс были включены практически все артерии, находящиеся в зоне ВНЧС. Значительные изменения гистоструктуры стенки были обнаружены в верхнечелюстной и в восходящей глоточной артериях: гипертрофия интимы, формирование подушек Конти и атеросклеротических бляшек.

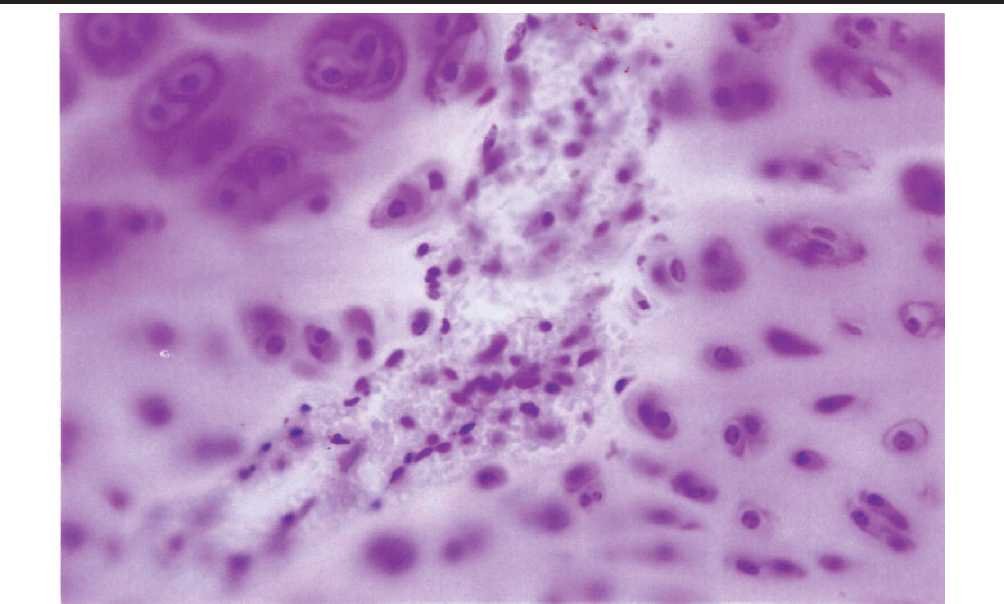

В конечном результате, ишемия инициировала развитие в синовиальной мембране выраженных морфофункциональных изменений. В их основе – повреждение клеток-мишеней : эндоте-лиоцитов, тромбоцитов и эритроцитов, приводящее к выключению из циркуляции целые фрагменты микрососудистого русла и к гиперкоагуляции крови, т.е. к развитию неявного ДВС-синдрома. Однако, в отличие от внутрисуставного диска, который является пороупругим телом и движение в нём синовиальной жидкости осуществляется под влиянием нагрузки, суставные гиалиновые хрящи в ВНЧС не являются пороупругими телами и циркуляция синовиальной жидкости в них вряд ли возможна. Кроме того, вопреки распространённому мнению [13, 14] о том, что поверхность суставного хряща не содержит погибающих клеток, очевидно, что изнашивание хряща со стороны суставной поверхности происходит в течение всей жизни индивида (рис. 2). В связи с этим, по нашим данным, основным источником питания суставных

Рис. 2. Фрагмент суставной поверхности мыщелка (интактная зона; 2, 3 – зона деструктивных изменений) нижней челюсти собаки. 90-е сутки после операции. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 600.

хрящей ВНЧС являются кровеносные микрососуды мыщелка нижней челюсти и трабекулярной костной ткани нижнечелюстной ямки и височной кости. В условиях хронической ишемии в глубокую зону суставных хрящей ВНЧС из костной ткани проникали микрососуды, имеющие, как правило, радиальное направление. Вокруг них происходила оссификация хрящевой ткани и построение её в виде атипичных костных балок.

Список литературы Морфофункциональные изменения височно-нижнечелюстного сустава при стенозировании общих сонных артерий в эксперименте

- Оборин Л.Ф. О механизме влияния биомеханических стоматологических факторов на качество и продолжительность жизни людей / Л.Ф. Оборин, Ю.И. Няшин и др. // Рос. журн. биомех., 2010, №4, с.70-86.

- Fukuda M. Trigeminal neuralgia caused by the vertebral artery and agenesis of the internal carotid artery / M. Fukuda, S. Kameyama et all. // Neurol. Med. Chir.(Tokyo), 1999, v.38, p.367-370.

- Бугровецкая О.Г. Функциональная анатомия и биомеханика височно-нижнечелюстного сустава / О.Г. Бугровецкая, А.Н. Межов // Мануальная терапия, 2011, №3, с.16-24.

- Бернадский Ю.И. Советская стоматологическая литература/Ю.И. Бернадский//М. Медгиз, 1965, 597с.

- Леонова Л.Е. Стоматологическая заболевае мость у лиц преклонного возраста / Л.Е. Леонова, А.Ю. Новиков//Матер. Всерос. конгр. стоматологов, Пермь, 2009, с.91-93.

- Рохлин Д.Г. Болезни древних людей /Л. Наука, 1965, 303с.

- Марков А.И. Пародонт как зона дефицитного кровотока/А.И. Марков, Э.Е. Цымбалов//Морфол. ведом., 2003, №1-2, с.73-74.

- Руководство по ортодонтии / под ред. Ф.Я. Хорошилкиной // М. Медицина, 1982, 479с.

- Стоматология детского возраста /под ред. Т. Ф. Виноградовой // М. Медицина, 1987, 359с.

- Гайворонский И.В. Способ извлечения капсулы височно-нижнечелюстного сустава для дальнейшего проведения морфологических и гистологических исследований / И.В. Гайворонский // Патент Р.Ф. №2423923 от 01.06.2006г.

- Рабухина А.А. Патология височно-нижнечелюстного сустава /Н.А. Рабухина, С.И. Волков // М. Практическая медицина, 2011, 168с.

- Тверье В.М. Коэффициент гидравлической проницаемости диска височно-нижнечелюстного сустава/В.М. Тверье, Ю.И. Няшин//Рос. журн. биомех., 2010, №2, с.28-36.

- Кирсанов В.Г. Структурные изменения суставного диска височно-нижнечелюстного сустава при дефектах зубных рядов / В.Г. Кирсанов // Ортопед., травматол., протезирование, 2000, №2, с.54-56.

- Богатов В. В. Особенности строения внутрисуставного диска височно-нижнечелюстного сустава /В. В. Богатов//Верхневолский мед. журн., 2013 №2, с.33-35