Морфофункциональный статус студентов-первокурсников смежных поколений на рубеже веков

Автор: Отавина М.Л., Батенкова И.В., Гаврилова И.Н., Горбунова В.В., Огарышева Н.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - проведение сравнительного анализа ряда антропометрических и физиометрических параметров студентов, обучавшихся на первом курсе ПГГПУ в 2004/2005 и в 2022/2023 учебных гг., принадлежащих двум смежным поколениям. Сравнивались длина и масса тела, артериальное давление, характер регуляторных процессов, а также вычисленные на основе перечисленных показателей индексы: индекс массы тела или индекс Кетле (ИК), индексы функциональных изменений, централизации, напряжения регуляции. Последние два индекса - производные параметров вариабельности ритма сердца (ВСР), позволяющие оценить вклад в работу организма автономного и центрального контуров регуляции и прогнозировать адаптивные ресурсы организма. В обеих выборках зарегистрированы различия между юношами и девушками по массоростовым показателям: юноши выше и тяжелее девушек, кроме тех из них, ИК которых превышает 25 кг/м2, т.е. студентов с избыточной массой тела. Однако по росту и весу, юноши и девушки, обследованные в 2022 г., не отличаются от обучавшихся в 2004 г. Функциональные параметры свидетельствуют об отсутствии значимых различий между поколениями конца XX - начала XXI в. по частоте сердечных сокращений, величине наиболее часто встречающегося кардиоинтервала и вкладу в регуляторные процессы автономного и центрального контуров регуляции. Настораживает более высокое артериальное давление, особенно пульсовое, являющееся своеобразным маркером неблагополучия сосудистой стенки крупных артерий у студентов, особенно юношей более позднего поколения, т.е. 2002-2004 гг. рождения. Данные ВРС свидетельствуют о большей устойчивости организма девушек к стрессорным воздействиям. Об этом можно судить по влиянию на характер сердечного ритма центрального и автономного контуров регуляции - у девушек автономная регуляция выражена в большей степени, чем у юношей. Это относится как к выборке 2022, так и 2004 гг. исследования.

Массоростовые параметры, регуляторные процессы, смежные поколения, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/147242773

IDR: 147242773 | УДК: 612.6-053.5 | DOI: 10.17072/1994-9952-2023-4-394-402

Текст научной статьи Морфофункциональный статус студентов-первокурсников смежных поколений на рубеже веков

Мониторинг антропометрических и физиометрических параметров является одной из центральных задач медицинского и педагогического сопровождения роста и развития детей и подростков [Красильникова, Айзман, 2017]. С точки зрения изучения процессов акселерации и децелерации важен анализ межпоколенных различий для популяций одного региона [Година, 2004; Драгич, 2006].

Цель работы – cравнительный анализ морфофункционального статуса юношей и девушек смежных поколений конца XX – начала XXI вв.

Материалы и методы исследований

Исследования были проведены в 2004 (1-я выборка) и в 2022 гг. (2-я выборка) у студентов-первокурсников ПГГПУ, факультетов физической культуры, естественнонаучного и филологического. Общее число испытуемых составило 302 человека, возраст варьировался от 18 до 20 лет.

Измеряли рост, массу тела, артериальное давление, регистрировали вариабельность сердечного ритма. Определяли массоростовые соотношения, используя индекс Кетле (ИК), и характер регуляторных процессов. Все измерения проводились при наличии добровольного информированного согласия в утреннее время с использованием складного антропомера, напольных электронных весов, аппарата для измерения артериального давления; студенты находились в состоянии относительного физиологического покоя. Регистрация кардиоинтервалограммы осуществлялась в течение двух минут в положении сидя, с использованием аппаратно-программного комплекса «Варикард 2.51».

По каждому вектору регуляции сердечного ритма выбрано 3 показателя, представляющие собой статистические, волновые и автокорреляционные характеристики интервалограмм (табл. 1).

Поскольку единицы измерения этих параметров разные, согласно формуле Стерджеса, они были приведены к единой (балльной) шкале оценивания с 9 разрядами [Елисеева, Юзбашев, 2004]. Размер шага для каждого параметра высчитывался по формуле:

h = ( m max - m min ) /9

где h – размер шага; m max и m min – максимальное и минимальное значения соответствующего параметра; 9 – количество разрядов.

Таким образом, каждый отдельный параметр мог быть оценен количеством баллов, пропорциональным его величине, разделенной на размер шага, т.е. мог иметь значение от 1 до 9. Соответственно, сумма показателей каждого вектора регуляции могла составлять от 3 до 27 баллов.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием параметрических и непараметрических методов сравнения выборок в программе Statistica 10.0. Значимость различий выявлялась на основании Т-критерия Стьюдента для независимых переменных. Для сравнения вклада того или иного вида регуляции в работу сердца у студентов разных групп использовались методы непараметрической статистики – тесты Манна-Уитни, Колмогорова-Смирнова. Для сравнения долевых соотношений групп с разным уровнем проявления отдельных параметров, в частности ИК, пульсовое давление (ПД) использовался точный критерий Фишера (четырехпольные таблицы). Различия считались достоверными при р < 0.05.

|

Таблица 1 Физиологическая сущность параметров вариабельности ритма сердца (ВСР) [Баевский, 1979] [Physiological essence of heart rate variability (HRV) parameters] |

||

|

Вид регуляции |

Обозначение |

Сущность |

|

Sumsimp (Симпати ческий) |

AMo |

Амплитуда моды (доля самого часто встречающегося интервала) |

|

LF |

Мощность низкочастотного компонента спектра |

|

|

VLF/HF |

Отношение низкочастотного и высокочастотного компонентов спектра интервалограммы |

|

|

Sumparasymp (Парасимпатический) |

pNN50 |

Доля пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс |

|

Mo |

Наиболее часто, встречающийся интервал |

|

|

HF |

Мощность высокочастотного компонента спектра |

|

|

Sumcentr (Центральный) |

ИН |

Индекс напряжения регуляторных систем |

|

CC0 |

Число сдвигов автокорреляционной функции до коэффициента корреляции меньше 0 |

|

|

IC |

Индекс централизации управления ритмом сердца |

|

Результаты и их обсуждение

Решение поставленной задачи – сравнительного анализа антропо-физиометрического статуса студентов разных поколений – потребовало от нас соблюдения максимально приближенного к 2004 г. протокола исследования. Это стало возможным благодаря тематическому потенциалу научно-исследовательской работы и сохранению коллектива кафедры.

Полученные результаты представлены в табл. 2 и 4.

Таблица 2

Морфологические и функциональные показатели студентов (межпоколенное сравнение) [Morphological and functional indicators of students (intergenerational comparison)]

|

Показатели |

Юноши |

Девушки |

||||||

|

2022, n=44 |

2004, n=72 |

t-value |

p |

2022, n=96 |

2004, n=90 |

t-value |

p |

|

|

Рост, см |

176.8 |

175.7 |

0.8 |

0.425 |

163.8 |

163.0 |

0.8 |

0.450 |

|

Вес, кг |

70.3 |

67.6 |

1.6 |

0.122 |

55.9 |

55.2 |

0.7 |

0.514 |

|

ИМТ, кг/м 2 (ИК) |

22.4 |

21.9 |

1.1 |

0.254 |

20.7 |

20.9 |

-0.3 |

0.763 |

|

Mo, мс |

795.9 |

813.7 |

-0.8 |

0.410 |

814.9 |

793.7 |

1.1 |

0.284 |

|

ЧСС, уд/мин |

76.4 |

74.2 |

1.2 |

0.248 |

74.9 |

76.7 |

-1.2 |

0.235 |

|

САД, мм рт.ст. |

128.3 |

114.5 |

6.3 |

0.000 |

115.6 |

111.9 |

2.3 |

0.024 |

|

ДАД, мм рт.ст. |

70.1 |

75.7 |

-3.1 |

0.002 |

68.3 |

75.0 |

-5.3 |

0.000 |

|

ПД, мм рт.ст |

58.2 |

39.2 |

7.9 |

0.000 |

47.3 |

37.1 |

7.7 |

0.000 |

|

ИФИ, у.е. |

1.4 |

1.3 |

3.8 |

0.000 |

2.0 |

2.0 |

-0.1 |

0.927 |

|

Sumsymp |

8.8 |

9.2 |

>0.10 |

7.2 |

7.4 |

>0.10 |

||

|

Sumparasymp |

7.0 |

7.0 |

>0.10 |

8.5 |

8.3 |

>0.10 |

||

|

Sumcentr |

5.5 |

6.5 |

>0.10 |

4.5 |

4.7 |

>0.10 |

||

Примечание: обработка данных, представленных в трех последних строках, в табл. 2 и 4 производилась методами непараметрической статистики – тестом Колмогорова-Смирнова.

Отличий между двумя смежными поколениями по массоростовым параметрам: росту, массе тела и вычисленном на их основе ИК – не выявлено ни у юношей, ни у девушек (табл. 2). Соответствие массы тела ростовым параметрам, выражающееся массоростовыми индексами, в том числе и ИК, является отправной характеристикой для оценки физического развития. При этом основное внимание уделяется массе тела, как важному показателю здоровья [Bhviya, Mostata, 1993; Негашева, 2008]. Согласно предложенным А. Кетле градациям, значение индекса менее 18.5 кг/м2 свидетельствует о недостаточности массы тела, способствующее, особенно у женщин, развитию ряда патологических состояний. Величина индекса более 25 кг/м2 характеризуется как избыточная масса тела и также является неблагоприятным фоном для укрепления здоровья [WHO, 1997]. Названные причины заставляют исследователей со всем вниманием относится к анализу состояния массоростовых соотношений в молодежных популяциях разных регионов [Синева, Негашева, Попов, 2017].

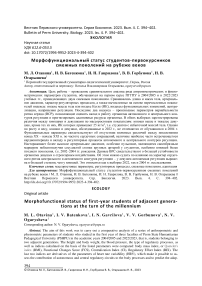

Мы проанализировали распределение ИК у юношей и девушек, обучавшихся на первом курсе ПГГПУ в 2022 и 2004 гг. На рис. 1 представлено распределение по ИК в обеих выборках. Анализ не выявил существенных различий соотношения этого распределения ни между юношами и девушками, ни между студентами разных поколений. Больше всего студентов с оптимальным ИК – от 18.5 до 24.9 кг/м2. Такие 396

значения ИК зарегистрированы у 77% девушек и 87% юношей в 2022 г. и у 83% как у юношей, так и у девушек в 2004 г. Что касается значения ИК за границами этой условной нормы, то они распределились так: от 2.3% юношей и 14% девушек с низкими значениями ИК в 2022 г. до 4% девушек (2004 г.) и 11% юношей (2022 г.) с повышенными значениями индекса. Однако ни по одному из этих распределений, согласно точному критерию Фишера [Елисеева, Юзбашев, 2004], статистически значимых различий не обнаружено. То есть доли юношей и девушек как с низкими, так и с высокими показателями ИК, не отличаются ни друг от друга, ни год от года. Данные, приведенные в статье о студентах МГУ, обучавшихся там в 2002 г. [Мишкова, Негашева, 2002], свидетельствуют о близости распределения студентов с низкими и высокими значениями ИК. В частности, у 19.5% девушек и 12.5% юношей авторами был зарегистрирован дефицит массы тела. Избыточная масса тела – у 8.9% юношей и 4.5% девушек. Последние данные практически совпадают с полученными нами.

наружный круг - 2004 год; внутренний круг - 2022 год наружный круг - 2004 год; внутренний круг-2022 год

Рис. 1. Распределение значений индекса Кетле у юношей (А) и девушек (Б) в 2022 и 2004 гг. [Distribution of Quetelet index values for boys (A) and girls (B) in 2022 and 2004]

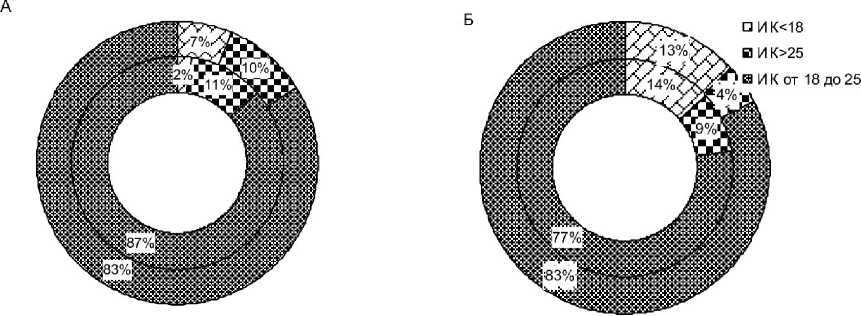

Завершая разговор об ИК, заметим то, что в группе с высоким ИК, а это на сегодня – 11% юношей и 9% девушек, нет отличий между полами по росту и массе тела (рис. 2). В других категориях, то есть и в группе с низким ИК, и среди студентов с оптимальными параметрами, юноши статистически достоверно выше и тяжелее, чем девушки.

Рис. 2. Рост и масса тела юношей и девушек с разным ИК

Дуга между столбиками соединяет объекты сравнения; различия достоверны при: ** р < 0.01;

*** р < 0.001

[ Height and body weight of boys and girls with different IR ]

При сравнении параметров, связанных с работой сердечно-сосудистой системы и индексов, отражающих напряжение, т.е. в определенной степени энерготраты организма, обнаружилось следующее: систолическое артериальное давление (САД) у юношей, обследованных в 2022 г., на 14 мм рт. ст., а у девушек – на 4 мм рт. ст., выше, чем у их сверстников и сверстниц в 2004 г. Диастолическое давление (ДАД), напротив, было в 2004 г. выше, чем в 2022: у юношей на 5.6 , у девушек – на 6.7 мм рт. ст. (табл. 2). Пульсовое давление (ПД), представляющее собой разницу систолического и диастолического, в сред- нем по выборке юношей в 2022 г. составило 58.2 мм рт. ст., что существенно превышает среднее значение нормы для молодых мужчин до 25 лет. По данным Европейской Ассоциации Кардиологов (ЕАК), оно составляет 47 мм рт. ст. У девушек этот показатель в 2022 г. составил 47.3 мм рт. ст., что несколько выше среднего значения для женщин этого возраста, полученного ЕАК в результате продолжительного исследования, – 43 мм рт. ст. В этом исследовании, охватившим мужские и женские группы от 20 лет до 65 и старше, называется предельная величина ПД, которая еще может рассматриваться как норма для мужчин старшего возраста – 60 мм рт. ст. В 2004 г. ПД юношей и девушек было достаточно близким – 39.2 и 37.1 мм рт. ст. соответственно.

По сравнению с 2004 г., в 2022 существенно возросло количество студентов с ПД, превышающим контрольное значение – 60 мм рт. ст. Мы сравнили это количество с числом студентов, имеющих величину ПД в покое ниже 50 мм рт. ст., то есть нормальным ПД (табл. 3). Согласно расчетам, проведенным с использованием 4-польных таблиц, обнаружен высокий уровень достоверности межпоколенных различий как в мужской, так и в женской выборках.

Показатель ПД – очень важная характеристика гемодинамики. Р.В. Хурса [2013, 2018] убедительно доказывает, что ПД, по сути, посредник нейрогуморальной регуляции гемодинамики, ее системообразующий фактор, поскольку функционально отражает ударный объем крови, т.е. степень достаточности кровоснабжения организма в каждый момент времени.

Таблица 3

Количество студентов с высоким и удовлетворительным уровнем пульсового давления в 2022 и 2004 гг.

[Number of students with high and satisfactory levels of pulse pressure in 2022 and 2004]

|

Показатели |

юноши |

девушки |

||||

|

2022, n=44 |

2004, n=72 |

p |

2022, n=96 |

2004, n=90 |

p |

|

|

ПД ≥60мм рт. ст. |

19 |

2 |

0,000 |

14 |

1 |

0,0001 |

|

ПД ≤50мм рт. ст. |

16 |

63 |

62 |

88 |

||

Повышение ПД во время физической нагрузки – рациональная реакция организма, при которой несколько повышается систолическое и снижается диастолическое давление; после нагрузки оба эти показателя быстро возвращаются к исходным величинам. В состоянии относительного физиологического покоя повышенное ПД – показатель неблагополучия сосудистой системы [Тарловская, Мережанова, 2018]. По мнению большинства специалистов, это, прежде всего, ригидность сосудистой стенки, ее преждевременное старение [Кобалава, Шаварова, 2017]. При этом чувствительность данного показателя такова, что повышение ПД обнаруживается задолго до клинических проявлений сосудистых нарушений, например, при семейной форме гиперхолестеринемии [Корнева, Кузнецова, Тихова, 2018].

Еще один расчетный показатель – индекс функциональных изменений (ИФИ). Его формула включает: рост и массу тела, возраст, артериальное давление, частоту сердечных сокращений. Для каждого показателя эмпирически подобраны соответствующие коэффициенты. ИФИ отражает адаптационные резервы организма; более высокие значения этого показателя – свидетельство меньших адаптационных возможностей индивида [Баевский, Берсенева, 1997]. Если значение не превышает 2.1 ед., адаптационные резервы считаются достаточными, адаптация достигается без избыточного напряжения, за счет внутренних резервов организма; значение индекса тем выше, чем выше напряжение адаптации. Индекс выше 2.6 – свидетельство неудовлетворительной адаптации; более 3 – срыва адаптации.

ИФИ у юношей и девушек, как в 2004, так и в 2022 гг., в среднем по выборкам находился в границах удовлетворительной адаптации (см. табл. 2). В то же время, во-первых, средние значения ИФИ девушек вплотную приближены к уровню условной нормы; во-вторых, 7 девушек в 2022 и 2 в 2004 гг. имели ИФИ выше 2.6. У девушек этот показатель существенно выше в обеих выборках в сравнении с юношами, что свидетельствует о более низких адаптационных резервах.

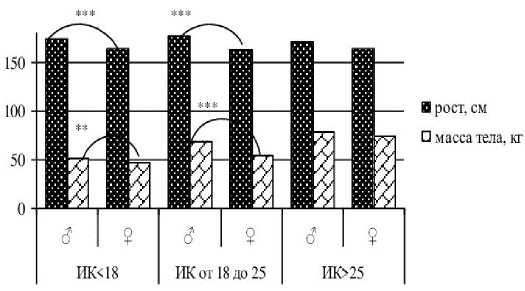

В таблице 4 показаны отличия вклада разных видов регуляции у юношей и девушек. Эти величины получены при расшифровке показателей вариационного ряда кардиоинтервалов, разные волны которого отражают вклад в регуляцию работы сердца автономного и центрального контуров регуляции [Баевский, 1979].

Симпатическая регуляция, представляющая собой по сравнению с парасимпатической, энергетически и психологически более затратный регуляторный компонент, у юношей проявлялась в большей степени, чем у девушек, как в 2022, так и в 2004 гг. Парасимпатическая, напротив, имеет несколько меньшую степень проявления; при этом различия не достигают уровня статистической значимости (р>0.10), поэтому может считаться равной у юношей и девушек. Уровень централизации управления ритмом сердца (Sumcentr) у юношей был значительно выше, чем у девушек; в выборках 2022 (5.5 ед. у юношей и 4.5 ед. у девушек) и 2004 (6.5 и 4.7 ед., соответственно) гг. Центральный контур регуляции отражает «физиологическую цену» адаптации. Поскольку влияние высших отделов центральной нервной системы (ЦНС), вплоть до корковых, реализуется через нижерасположенные отделы, то характеризуется «навязыванием» своего влияния на эти отделы. При этом регуляция отклоняется от оптимального уровня, и энерготраты возрастают пропорционально степени вмешательства высших отделов ЦНС в деятельность нижних [Михайлов, 2000].

Таблица 4 Морфологические и функциональные показатели студентов (сравнение юношей и девушек в каждой выборке)

[Morphological and functional indicators of students (comparison of boys and girls in each sample)]

|

Показатели |

Год обследования |

|||||||

|

2022 |

2004 |

|||||||

|

Юноши, n=44 |

Девушки, n=96 |

t-value |

p |

Юноши, n=72 |

Девушки, n=90 |

t-value |

p |

|

|

Рост, см |

176.9 |

163.8 |

11.0 |

0.000 |

175.7 |

163.0 |

11.1 |

0.000 |

|

Вес, кг |

70.3 |

55.9 |

9.1 |

0.000 |

67.6 |

55.2 |

9.5 |

0.000 |

|

ИМТ, кг/м2(ИК) |

22.4 |

20.9 |

3.0 |

0.003 |

21.9 |

20.7 |

2.9 |

0.004 |

|

САД, мм рт.ст. |

128.32 |

115.6 |

5.3 |

0.000 |

114.5 |

111.9 |

1.8 |

0.080 |

|

ДАД, мм рт.ст. |

70.1 |

68.3 |

1.1 |

0.271 |

75.7 |

74.3 |

0.9 |

0.396 |

|

ПД, мм рт.ст |

58.2 |

47.3 |

4.8 |

0.000 |

39.2 |

37.1 |

1.6 |

0.111 |

|

ИФИ, у.е. |

1.4 |

2.0 |

-11.3 |

0.000 |

1.3 |

2.0 |

-19.6 |

0.000 |

|

Sumsymp |

8.8 |

7.2 |

<0.05 |

9.2 |

7.4 |

<0.05 |

||

|

Sumparasymp |

7.0 |

8.5 |

>0.10 |

7.0 |

8.3 |

>0.10 |

||

|

Sumcentr |

5.5 |

4.5 |

<0.05 |

6.5 |

4.7 |

<0.05 |

||

Таким образом, можно считать, что перераспределение регуляторных процессов не подверглось существенным изменениям, студенты смежных поколений начала XXI в. имеют одинаковое распределение компонентов регуляции. Причем у девушек симпатическая и центральная регуляции выражены в меньшей степени, чем у юношей (рис. 3).

Рис. 3. Вклад отдельных видов регуляции в работу сердца у юношей и девушек в 2004 и 2022 гг.

Дуга между столбиками соединяет объекты сравнения; различия достоверны при: *** р < 0.001 [The contribution of certain types of regulation to the work of the heart in boys and girls in 2004 and 2022]

Заключение

Работа, результаты которой представлены в данной статье, с одной стороны, позволяет признать, что длина и масса тела студенческой молодежи за последние два десятилетия в Перми не претерпели существенных изменений. Это согласуется с данными уже упоминавшегося исследования И.М. Синевой с соавт. [Синева, Негашева, Попов, 2017], отметивших стабильность длины и массы тела молодых людей 4 городов России, наблюдающуюся в течение 15 лет. Авторы особенно подчеркнули, что в городах-миллионниках – Москве и Самаре – зарегистрированы высокий уровень и стабильность физического развития и хорошие адаптационные ресурсы организма студентов. С другой стороны, у пермских студентов проявляется тенденция к перераспределению массоростового параметра – ИК: у юношей – в пользу увеличения доли студентов с недостаточной массой тела, у девушек – понижения доли студенток с избыточной массой тела.

Что касается физиологических параметров, то при стабильном физическом состоянии и сохранных адаптационных ресурсах произошли определенные сдвиги в работе сердечно-сосудистой системы. В частности, обращает на себя внимание резкое возрастание доли юношей и девушек с высоким уровнем пульсового давления – показателя, являющегося предиктором сосудистого неблагополучия.

Список литературы Морфофункциональный статус студентов-первокурсников смежных поколений на рубеже веков

- Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Медицина, 1979. 205 с.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М.: Медицина, 1997. 265 с.

- Година Е.З. Некоторые тенденции соматического развития московских школьников на рубеже столетий // Воспитываем здоровое поколение: материалы IV междунар. конф. 2004. С. 36–40.

- Драгич О.Ю. Закономерности морфофункциональной изменчивости организма студентов юношеского возраста в условиях Уральского федерального округа: автореф. дис. … д-ра биол. наук. Тюмень, 2006. 41 с.

- Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 2004. 656 с.

- Кобалава Ж.Д., Шаварова Е.К. Клинические особенности артериальной гипертонии в пожилом и старческом возрасте и обоснование применения комбинации амлодипин / индапамид ретард. // Кардиология. 2017. Т. 57, № 8. С. 60–70.

- Корнева В.А., Кузнецова Т.Ю., Тихова Г.П. Оценка показателей жесткости сосудистой стенки у лиц с семейной гиперхолестеринемией без артериальной гипертензии // Кардиология. 2018. Т. 58, № 2. С. 24–32.

- Красильникова В.А., Айзман Р.И. Морфофункциональные показатели первокурсников тувинского государственного университета из городской и сельской местности // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2017. Т. 7, № 5. С. 176–188.

- Мишкова Т.А., Негашева М.А. Характеристика физического развития юношей-студентов МГУ 16-18 лет. М., 2002. – Деп. в ВИНИТИ, № 1010-В2002.

- Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения. Иваново, 2000. 200 с.

- Негашева М.А. Морфологическая конституция человека в юношеском периоде онтогенеза (интегральные аспекты): автореф. дис. … докт. биол. наук. М., 2008. 48 с.

- Синева И.М., Негашева М.А., Попов Ю.М. Сравнительный анализ уровня физического развития студентов разных городов России // Вестник Московского университета. Серия XXIII Антропология. 2017. № 4. С.17–27.

- Тарловская Е.И. Мережанова А.А. Суточная вариабельность жесткости артерий пациентов с артериальной гипертензией в зависимости от категории сердечно-сосудистого риска. // Кардиология. 2018. Т. 58, № 11S. С. 47–57.

- Хурса Р.В. Пульсовое давление крови: роль в гемодинамике и прикладные возможности в функциональной диагностике // Медицинские новости. 2013. № 4. С. 13–18.

- Хурса Р.В. Дисфункциональные типы кровообращения у практически здоровых молодых людей: особенности функционального состояния сосудов и центральной гемодинамики // Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний. 2018. Т. 6, № 17. С. 26–35.

- Bhviya A., Mostata G. Level and differentials in weight, height and body // J. Biosoc. Sci. 1993. Vol. 25, № 1. P. 31–38.

- WHO. WHO’s global healthy work approach. A strategy for the development of a comprehensive approach towards the promotion of health of all working populations. Geneva: World Health Organization, 1997. P. 24–27.