Морфофункциональный статус женщин 35-45 лет различного соматотипа, занимающихся фитнесом

Автор: Романенко Н.И.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология и спортивная медицина

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматриваются средства физкультурно-оздоровительных занятий женщин второго периода зрелого возраста на основе системы фитнеса. Учет соматического типа развития позволяет выявить адекватные фитнес-программы в соответствии с возрастными особенностями женщин 35-45 лет для повышения их морфофункционального статуса.

Женщины 35-45 лет, фитнес-программы, соматический тип, морфофункциональный статус

Короткий адрес: https://sciup.org/14263761

IDR: 14263761 | УДК: 796.01:612

Текст научной статьи Морфофункциональный статус женщин 35-45 лет различного соматотипа, занимающихся фитнесом

Введение . Одним из приоритетных направлений социальной политики государства последних лет является обеспечение здоровья нации. Как показано во многих

исследованиях (А. А. Федякин, 2000; И. В. Антипенко-ва, 2004; В. Ю. Давыдов, 2005; С. В. Савин, 2008; О. И. Сапожникова, 2011), состояние здоровья женщин второго периода зрелого возраста зависит от многих факторов, среди которых ведущая роль принадлежит образу жизни и систематическим занятиям физическими упражнениями. Вместе с тем анализ многочисленных публикаций свидетельствует о том, что в России около 15% населения занимается физической культурой и спортом, из них десятую часть составляют женщины 35-45 лет.

Столь критически низкий уровень вовлеченности женщин в активные формы двигательной активности неизбежно влечет за собой ухудшение состояния их здоровья, снижение уровня функционального состояния и физической подготовленности.

Решение данной проблемы невозможно без учета индивидуально-типологических особенностей занимающихся. Известно, что физические возможности человека являются результатом взаимодействия врожденного нейрофизического статуса и внешних воздействий, адаптация к которым формирует текущее морфофункциональное состояние (В. В. Зайцева,

1995). Кроме того, стандартное воздействие, в том числе связанное с мышечной деятельностью, вызывает неодинаковую адаптивную реакцию у индивидов различных типологических категорий (И. В. Антипенкова, 2004; В. Ю. Давыдов, 2005; О. В. Буркова, 2008).

Традиционно при выделении типов конституции за основу берется морфологический критерий – соматотип, сочетающийся с функциональными признаками, особенностями организации метаболизма, двигательными возможностями (Б. А. Никитюк, 1989-1991; Р. Н. Дорохов, 1989-2002). Отсюда стала очевидной проблема разработки и научного обоснования содержания занятий в фитнес-клубе на основе выявления особенностей соматоти-па женщин второго периода зрело- го возраста для улучшения их морфофункционального статуса.

Цель исследования – выявить особенности влияния фитнес-программ на морфофункциональный статус женщин 35-45 лет с учетом различного соматотипа.

Методика и организация исследования. Соматический тип определялся по метрической схеме Р. Н. Дорохова (1984). Соматотипирование включало оценку габаритного и компонентного уровня варьирования. Измерялись продольные, поперечные, обхватные размеры тела и толщина кожно-жировых складок. В содержание функционального тестирования женщин были включены общепринятые функциональные тесты (табл. 1). В эксперименте приняли участие 142 женщины 35– 45 лет, занимающиеся фитнесом, экспериментальной (n=74) и контрольной (n=68) групп. Каждая группа была разделена на три подгруппы с учетом соматотипа: микросомный (МиС), мезосомный (МеС) и макросомный (МаС).

Для женщин из экспериментальной группы была разработана методика занятий фитнесом с учетом со-матотипа. Представительницы МиС типа (n=16) занимались силовой программой с использованием дек- платформы и системой Пилатес; женщины МеС типа (n=40) – степ-аэробикой и фитнес-йогой; МаС (n=18) – слайд-аэробикой и круговой тренировкой.

Для женщин из контрольной группы в содержание физкультурно-оздоровительных занятий включалась базовая аэробика. В недельном цикле проводилось четыре занятия продолжительностью 60 минут.

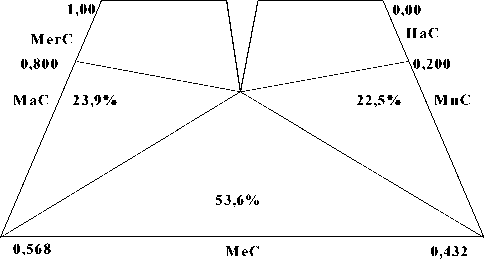

Результаты исследования. В результате обследования женщин, занимающихся фитнесом, были установлены три основных типа телосложения: микросомный (МиС), мезосомный (МеС) и макросомный (МаС). При этом основная масса обследованных женщин сконцентрировалась в пределах мезосомного (МеС) типа – 53,6%, к микросомному (МиС) типу были отнесены – 22,5%, к макросомному (МаС) – 23,9% (рис.).

Рис. Соматограмма: распределение женщин по габаритному уровню варьирования

Анализ выраженности жирового компонента массы тела показал разные результаты во всех соматотипах: 38,2% представительниц МеС типа обладали мезокорпуленцией (МеК) – средним развитием жировой массы, 68,1% – макрокорпуленцией (МаК), т. е. повышенным развитием ЖМ; 68,7% женщин МиС типа имели микро- корпуленцию (МиК) – слабое развитие ЖМ, в то время как представительницы МаС типа 100% – макрокорпуленцию (МаК), т. е. повышенное развитие.

При изучении мышечного компонента у женщин различных соматических типов выявлены следующие особенности: у МеС типа: 29% – слабое развитие (ми-кромышечный тип), 22,4% – повышенное (макромы-шечный тип) и 48,6% – среднее (мезомышечный тип). У представительниц МаС типа: 49% – мезомышечный тип (МеМ), 45,2% – макромышечный тип (МаМ), 5,8% – микромышечный тип (МиМ). Все женщины МиС типа обладают микромышечным типом – наименьшим показателем мышечной массы тела.

Исследование костного компонента показало следующие результаты: 90,6% микросоматиков имеют слабое развитие костной массы – микроостный тип (МиО), 9,4% среднее развитие – мезоостный (МеО); 18,4% мезосоматиков – микроостный тип, слабое развитие, 27,6% – макроостный, повышенное, 54% – мезоостный (МеО), среднее развитие; 85,2% макросоматиков обладают макроостным типом (МаО) – повышенным развитием костного компонента, 14,8% – мезоостным типом (МеО), средним.

Приведенная характеристика выраженности компонентного уровня развития послужила основой подбора фитнес-программ для совершенствования физического состояния женщин.

В ходе эксперимента женщины были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную, каждая из которых – на три подгруппы по соматотипам.

Анализируя полученные данные исследования физического развития женщин из контрольной и экспериментальной групп, выявлены достоверные различия по абсолютным показателям, а также по темпам прироста (табл. 2).

Максимальное снижение веса тела наблюдалось в ЭГ у представительниц МаС типа – на 7,3% (4,3 кг)

Таблица 1

Показатели габаритного и компонентного уровня варьирования женщин 35-45 лет различного соматотипа в конце эксперимента (М±m)

|

Показатели |

МиС |

МеС |

МаС |

|||

|

КГ1 (n=16) |

ЭГ1 (n=16) |

КГ2 (n=36) |

ЭГ2 (n=40) |

КГ3 (n=16) |

ЭГ3 (n=18) |

|

|

— Вес тела (кг) |

53,8 |

54,5 |

64,7 |

62,5 |

73,3 |

70,3 |

|

±0,7 |

±0,4 |

±0,6 |

±0,2 |

±0,6 |

±0,6 |

|

|

Р |

> 0,05 |

<0,01 |

<0,001 |

|||

|

Жировой компонент (у. е.) |

0,394 ±0,06 |

0,388 ±0,05 |

0,518 ±0,01 |

0,491 ±0,07 |

0,563 ±0,01 |

0,546 ±0,04 |

|

Р |

> 0,05 |

<0,05 |

<0,001 |

|||

|

Мышечный компонент (у. е.) |

0,380 |

0,395 |

0,513 |

0,543 |

0,559 |

0,568 |

|

±0,05 |

±0,03 |

±0,09 |

±0,07 |

±0,07 |

±0,04 |

|

|

Р |

<0,05 |

<0,05 |

> 0,05 |

|||

|

Костный компонент (у. е) |

0,390 |

0,392 |

0,502 |

0,522 |

0,602 |

0,601 |

|

±0,03 |

±0,02 |

±0,01 |

±0,01 |

±0,05 |

±0,01 |

|

|

Р |

> 0,05 |

> 0,05 |

> 0,05 |

|||

Таблица 2

Показатели физического развития и функционального состояния женщин 35-45 лет в конце эксперимента (М±m)

Вследствие снижения веса тела достоверно (Р<0,001) уменьшились значения индекса Кетле у МаС и МеС на 4,9% и 4% соответственно. Темпы прироста кистевой динамометрии женщин МиС типа составили 6%, МеС – 6,5%, а максимальные изменения определены у представительниц МаС типа – 7,8%. В связи с потерей веса тела и увеличением силы кисти ведущей руки показатели силового индекса в экспериментальной группе достоверно (Р<0,001) возросли у представительниц МеС типа на 10%, МаС – на 12,4% и приблизились к границам нормы (45-50 о. е.). В КГдо-стоверные различия (Р<0,05) наблюдались у женщин

МеС и МаС типов. Темпы прироста составили 4,7% и 5,7% соответственно.

В ходе педагогического эксперимента значительно улучшились физиометрические показатели женщин из экспериментальной группы (табл. 2).

При оценке уровня жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в экспериментальной группе наиболее выраженные изменения выявлены у мезосоматиков и составили 1,3%, у макросоматиков 2,3%.

Значительный объем дыхательных упражнений, а также физические упражнения с постановкой дыхания позволили женщинам из ЭГ повысить функциональные возможности дыхательной системы. Это подтверждается данными исследования, проведенного с помощью проб Штанге и Генчи.

Наибольшие приросты данных показателей у женщин МаС типа составили 7% – проба Штанге, 9,1% – проба Генчи, у представительниц МеС по 5% соответственно.

Позитивные сдвиги произошли и в деятельности сердечно-сосудистой системы. У представительниц различных соматотипов ЧСС в покое снизилась от 4,5% до 8,8%, что говорит об увеличении сократительной способности миокарда и, как следствие, о возрастании минутного объема крови. Наиболее выраженное снижение ЧСС отмечено у лиц МаС типа на 8,9 уд/мин, МиС и МеС типов – на 4,5 уд/мин соответственно. У женщин КГ не выявлено достоверных различий.

Необходимо отметить стабилизацию артериального давления, которая характеризуется увеличением на 5,5% систолического артериального давления у женщин МиС типа, склонных к гипотензии. У женщин МаС типа, склонных к гипертензии, наблюдается снижение систолического артериального давления на 9,8%, что свидетельствует о благоприятной адаптации ССС к регулярным занятиям оздоровительной направленности.

Регуляторная функция вегетативной нервной системы оценивалась на основе применения ортостатической пробы. При первичном исследовании разница ЧСС составила у женщин от 20 до 17 уд/мин. При повторной диагностике разница ЧСС снизилась при смене ортположения на 3-4 уд/мин в ЭГ и на 1-2 уд/мин в КГ. Наилучшие показатели были получены в конце эксперимента у женщин МиС типа – 15,8 уд/мин, МеС – 15,9 уд/мин, что свидетельствует о более высокой вегетативной адаптации к физической нагрузке.

Результаты пробы Руффье также подтверждают эффективность разработанных методик. У представительниц МиС типа экспериментальной группы достоверное (Р<0,001) превосходство составило 17,7%, у женщин МаС и МеС типов – 12,9% и 9,9% соответственно. Очевидно, разница в темпах прироста указанных показателей является результатом целенаправленных физических нагрузок.

Физическая работоспособность (ФР), характеризующая реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, в ЭГ увеличилась достоверно (Р<0,05–

0,001) больше, чем в КГ. Темпы прироста в ЭГ у женщин МиС типа составили 7,1%, МеС – 16,8%, МаС – 13,5%.

Для интегральной оценки резервных возможностей организма определялось значение максимального потребления кислорода (МПК) по показателям теста PWC170. В ЭГ выявлены процентные изменения в относительных величинах у женщин различных соматотипов. Наибольшие достоверные изменения МПК получены у представительниц МиС типа – 3,2%, МеС – 6,9%, МаС – 4,8%, что свидетельствует о среднем уровне аэробных возможностей. В КГ достоверные различия обнаружены только у женщин МеС типа – 4,9%.

Выводы. В результате проведенного исследования установлены три основных типа телосложения: микросомный (МиС), мезосомный (МеС) и макросом-ный (МаС), приведена характеристика выраженности компонентного уровня развития, которая послужила основой подбора фитнес-программ для совершенствования морфофункционального состояния женщин второго периода зрелого возраста. Учет различного соматотипа позволил разработать экспериментальную методику физкультурно-оздоровительных занятий, эффективность которой подтверждается повышением показателей функциональной подготовленности женщин из экспериментальной группы.