Морфогенетическая характеристика и петрографические особенности пород автоморфных почв Среднего Тимана

Автор: Жангуров Е.В., Голубева И.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (182), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128443

IDR: 149128443

Текст статьи Морфогенетическая характеристика и петрографические особенности пород автоморфных почв Среднего Тимана

BHF 16—20 см. Иллювиально-гумусово-железистый горизонт. Светло-коричневый с буровато-охристым оттенком опесчаненный легкий суглинок. Структура неясная из-за обилия щебнистого материала, корни деревьев до 3—4 мм. На верхней сторо-ʜe горизонтально лежащих плоских плиток алевролитовых сланцев отмечается уплотненный слой пылеватосуглинистого мелкозема толщиной до 1 см. На нижней стороне обломков породы наблюдаются размытые темно-коричневые гумусово-железистые пленки, под щебнем пустоты. Πepe-ход ясный по цвету и увеличению содержания обломков пород.

BC 20—30 см. Переходный горизонт. Свежий, бесструктурный, щебнисто-глыбовый с резким увеличением книзу объема плитчатых глыб алевролитовых сланцев (50—60 % от мощности горизонта), отличается ярким желтоватым тоном. Нижняя сторона обломков щебня чистая или с тонкими железистыми пленками. Пустоты между щебнем заполнены бесструктурным, но уплотненным мелкоземом, наблюдаются единичные тонкие корни. Встречаются вертикально ориентированные плитки сланцев с размерами 8—10 см. Переход постепенный по цвету.

C 30—38 см. Горизонт мелкозема и почвообразующей породы. Резкое преобладание щебня и плоских плит алевролитов размерами 10—15 см. Между обломками плиток в очень ʜe-большом количестве отмечается более светлый по цвету легкосуглинистый рыхлый бесструктурный мелкозем.

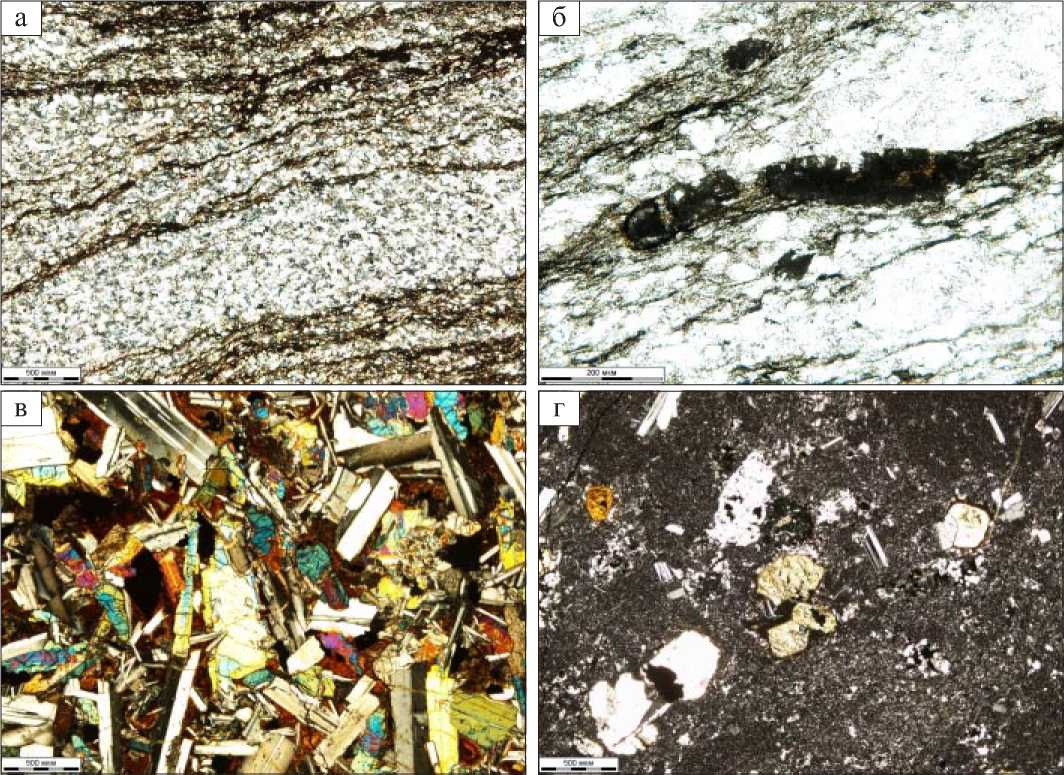

С 35 см. Наблюдается сплошное подстилание плиток алевролитовых

сланцев. Они представляют собой темно-серую мелкозернистую плотную породу с плитчатой отдельностью. Размеры плиток 10—15 см, при толщине 0.5—1 см. Данные породы характеризуются полосчатой, сланцеватой текстурой, что обусловлено чередованием слоев алевритового (мощностью 1— 3 мм) и пелитового (до 1 мм) составов. Остроугольные обломки кварца (размерность до 0.3 мм) составляют основной объем алевритовых прослоев, в которых отмечаются также чешуйки хлорита, мусковита и их агрегаты. Чешуйки ориентированы в одном направлении, что и обуславливает сланцеватую текстуру породы (рис. 1, а). Количество данных минералов не превышает 10 %. Кварц встречается не только в виде обломков, но образует и перекристаллизованные ксеноморфные зерна. Плагиоклаз (олигоклаз) наблюдается в виде единичных вытянутых вдоль сланцеватости зерен (до 0.04 мм) и имеет аутигенное происхождение. В глинистых прослоях кристаллизуются довольно крупные чешуйки хлорита и мусковита — до 0.2 мм. В этих же глинистых просло- ях развивается лейкоксен в виде «лепешковидных» стяжений (рис. 1, б). Их диаметр достигает 0.5 мм, а толщина 0.08 мм.

Описанный профиль имеет щебнистое строение: в нижней части 50— 80 % от массы горизонта составляют обломки породы. На нижней поверхности щебенчатых обломков сланцев часто встречаются тонкие темно-коричневые слабо ожелезненные иллювиальные (аллохтонные по отношению к породе) Al—Fe-гумусовые кутаны. Верхняя их сторона более светлая в сравнении с нижней, без иллювиально-гумусовых пленок. Присутствие других пород в пределах почвенного профиля не обнаружено. Соответственно геоморфологическое положение и строение профиля дают основание считать, что почва развивается на элювии алевролитовых сланцев и не имеет примеси аллохтонного материала.

По гранулометрическому составу иллювиально-гумусово-железистые подзолы развиты на крупнопылеватых легких суглинках с обилием обломков пород, содержание и величина кото- рых возрастает по мере углубления профиля. Подзолистый горизонт Е наиболее обеднен илистой фракцией. Валовой химический состав отражает довольно четкую дифференциацию профиля по элювиально-иллювиальному типу. В подзолистом горизонте идет относительное накопление SiO2, при снижении содержания полуторных оксидов, что определяет широкие молекулярные отношения SiO2 : Al2O3, SiO2: Fe2O3, SiO2: R2O3(табл. 1). Такие характеристики свойственны также подзолистым Al-Fe-гумусовым почвам других регионов европейского Севера: Кольский полуостров [7], Приполярный Урал [1]. От аналогичных почв Приполярного Урала описываемые почвы отличаются меньшим содержанием гумуса в иллювиальном горизонте и несколько пониженной кислотностью почвенного профиля [5].

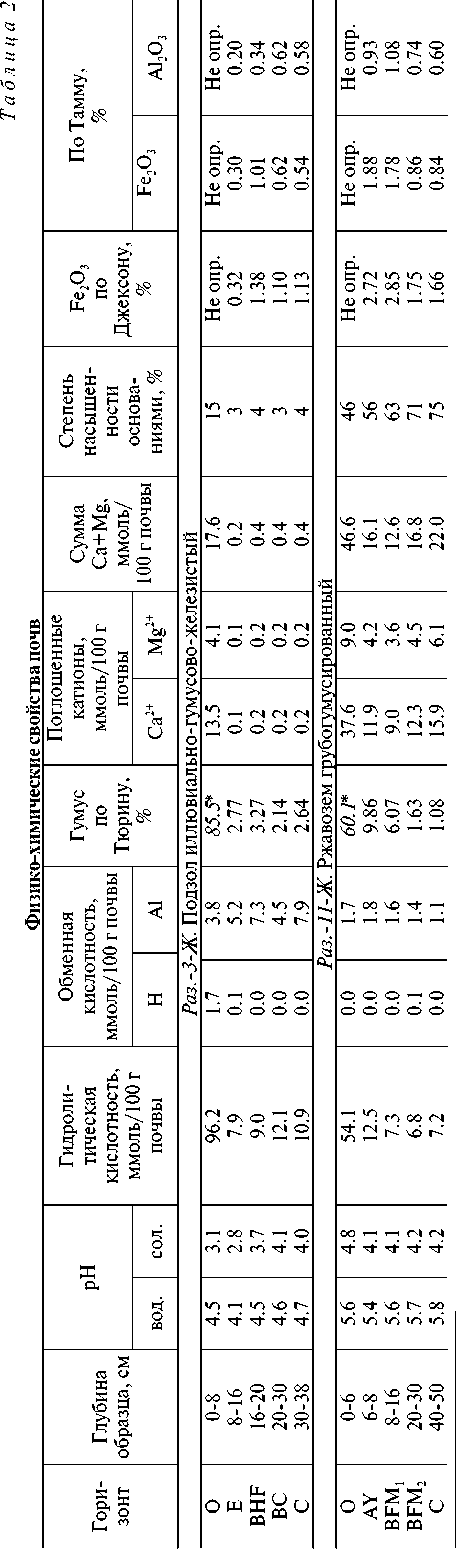

По физико-химическим свойствам подзолы отличаются высокой кислотностью по всему профилю, особенно кислыми являются подстилка и подзолистый горизонт (табл. 2). В профиле почвы проявляется текучесть гумусовых веществ, элювиаль-

Pиc. 1. Почвообразующие породы:

а — глинисто-алевритовый сланец ( без анализатора); б — алевролит с лейкоксеном (без анализатора); в — диабаз (николи скрещены); г — базальт

(николи скрещены)

но-иллювиальный характер перераспределения совместно с миграцией подвижных форм оксидов железа и алюминия. Содержание обменных оснований в подстилке небольшое (10— 20 ммоль/100 г почвы), а в минеральных горизонтах оно становится еще меньше (1—0.3 ммоль/100 г почвы), вследствие ослабления процессов выветривания и почвообразования с глубиной. Оподзоливание этих почв в определенной мере связано с литогенными особенностями сланцев [1]. Степень выветрелости их значительна, и в биологический круговорот вовлекается мало Ca 2+ и Mg 2+ . Развивается кислотный характер гумусонакопле-ния, что способствует, при наличии промывного водного режима, подзолистому процессу. Распределение оксалатнорастворимых форм Fe 2 O 3 и Al 2 O 3 проявляется в их внутрипочвен-ной элювиально-иллювиальной дифференциации по горизонтам профиля.

Ржавоземы грубогумусированные, сформированные на элюво-делювии базитов

На вершинах и пологих склонах увалов с абсолютной высотой 280 м и более на продуктах выветривания магматических пород основного состава (долериты, базальты) формируются почвы с коричневато-бурым, ржавым неоподзоленным профилем, которые согласно «Классификации и диагностики почв России» [6] могут быть идентифицированы как ржавоземы грубогумусированные. Рассмотрим морфологическое строение профиля и результаты физико-химических анализов почвы на примере разреза 11-Ж . Координаты: 64 ° 19 ' с. ш., 51 ° 08 ' в. д. Разрез заложен на плоской вершине увала, микрорельеф неровный, образован прикомлевыми кочками и старым валежником. Абс. выс. 291 м. Лес — березово-еловый с примесью лиственницы с подлеском рябины.

Морфологическое строение профиля:

О 0—4 см. Подстилочно-торфянистый горизонт. Коричневатая, рыхлая слаборазложившаяся подстилка, травянистые остатки. В верхней части опавшая хвоя, листья.

AY 6—8 см. Серогумусовый горизонт. Коричневато-темно-серый средний суглинок, мелкокомковатая структура, рыхлый, округлые темнобурые Mn—Fe конкреции (0.5—1 мм). Много древесных и кустарничковых корней. Переход отчетливый по цвету.

BFM 1 8—16(18) см. Железистометаморфический горизонт. Сероватокоричневый, местами бурый, легкий суглинок. Неясновыраженная мелкокомковатая структура, слабоуплотнен. Нередко включения древесных углей. Отдельные мелкие (2—3 см) сильно выветрелые обломки базитов, распределены неравномерно. Переход заметен по цвету мелкозема и увеличению обломков коренных пород.

BFM 2 16(18)—36 см. Коричневато-бурый легкий суглинок, непрочнокомковатая структура. Преобладает обломочный материал. Поверхность базитов покрыта побуревшей коркой выветривания, на свежем сколе цвет черный. Мелкозем в небольшом количестве (20—30 %) залегает между глыбами или в виде слоев на верхней стороне обломков долерита. С глубины 36—40 см глыбисто-щебнистый материал долеритов начинает резко преобладать над массой мелкозема.

D 40 см. Элювий коренной породы. Обломки имеют размеры до 15— 20(30) см. Между глыбисто-щебнистыми обломками долеритов и базальтов в очень небольшом количестве залегает легкосуглинистый бесструктурный уплотненный мелкозем, не более 10 %. Базиты в этом горизонте «свежие», кутаны выветривания выражены слабо. Глубже залегают трещиноватые магматические породы основного состава (без мелкозема).

Долериты представляют собой темно-серую мелкозернистую породу с офитовой структурой (рис. 1, в). Плагиоклаз (50 %) кристаллизуется в виде относительно крупных лейст до 5 мм в длину (в среднем 1—1.2 мм). Фенокристаллы плагиоклаза образуют сростки, обуславливая тем самым гломеропорфировую структуру. Микролиты плагиоклаза в основной массе не превышают 0.2 мм и представлен андезином (An 40—45 ). Моноклинный пироксен бурого цвета в виде ксенокристаллов (размером 0.05—0.1 мм) распределен в породе равномерно. В долерите отмечается довольно высокое содержание магнетита — около 10 %. Хорошо ограненные кристаллы этого минерала рассеяны в породе и имеют размеры около 0.5 мм. В межзерновом пространстве в породе диагностируется стекло коричневого цвета (10 %), замещается палаганитом и гидрооксидами железа.

Базальты (рис. 1, г) имеют микропорфировую структуру, в основной массе — микролитовую. Текстура породы миндаликаменная. Порфировые вкрапленники плагиоклаза в количестве 2—3 % представлены вытянутыми лейстами длиной 0.88—1.24 мм и по составу плагиоклаза отвечает андезину (An45) . Микролиты имеют более кислый состав — Аn30. Их размеры — 0.24— 0.5 мм и меньше. Количество микролитов около 20 %. Моноклинный пироксен (около 5 %) кристаллизуется в виде гипидиоморфных короткопризматических кристаллов с размерами около 0.5 мм. Нередко минерал образует сферолитовые сростки удлиненных зерен. В породе встречаются миндалины в виде округлых с ровными краями или извилистых неправильных форм. Размеры их варьируют от мелких (сотые доли мм) до относительно крупных — 0.5—0.8 мм. Миндалины выполнены в основном палагонитом, в меньшей степени цеолитом (морденитом), еще реже кварцевым агрегатом. Встречаются зональные миндалины, где в центральной части кристаллизуется палагонит, а в краевой — цеолит. Стекло базальта интенсивно замещается палагонитом и цеолитами, за счет чего порода приобретает пятнистую текстуру.

На верхней стороне обломков магматических пород кутаны выветривания имеют автохтонное происхождение. Поверхность кутан на верхней стороне обломков «мягкая», царапается ножом, цвет варьирует от темно-серого до бурого. На сколе и поперечном срезе обломков базитов наблюдается постепенный переход к темно-серой свежей породе по направлению к их внутренним участкам. На нижней стороне обломков мощность кутаны выветривания значительно меньше, чем на верхней, что связано с относительной защищенностью нижних поверхностей от непосредственной «атаки» фильтрующихся сверху вниз кислых растворов [9].

Все обломки представлены доле-ритами и базальтами, а мелкозем — преимущественно продуктами дезинтеграции этих пород. Обломки бази-тов слабо окатаны, как правило, ориентированы в профиле большей гранью параллельно дневной поверхности. Песчаные фракции (1—0.25 и 0.25—0.05 мм), как показал просмотр под бинокуляром, представлены морфологически хорошо сохранившимися октаэдрами магнетита, призматическими кристаллами пироксена, а также мономинеральными сростками пироксенов и разными вариантами срастания магнетита, пироксена и плагиоклаза. Таким образом, в песчаной фракции присутствуют все поро-

|

Ol'Q di"Q я £ |

ОС 1/4 40 |

°° -. ш 22^ 1 |

СТ О 04 04 1/4 i/4 тЬ тф 1 1 ос ох Г с< о< 2 ^ 1 1 |

|||

|

^ '-j. ■п 04 С- Ю |

04 1 Tf |

|||||

|

о" о |

СМ |

^ о |

04 |

ш со -ф ТГ |

||

|

Я р4 |

sd |

m о |

О^ |

СТ с*4 04 ГП |

||

|

О’ |

о о |

си г-- |

СТ ГМ О f™* |

ОО А А 40 -Th СП см О О |

||

|

Он |

о |

о О |

О О |

|||

|

вз |

o' |

U4 40 |

-н МО 40 ПЬ |

О 00 40 Г- |

о ах оо Р е w |

|

|

я 2 = 5 § ф а = |

н о, Z |

)Д 3 н О 5 го О ^ о |

о см |

О о О 04 о см см см' |

о о О V-) ^ ч см ^ |

ф'»аг~ „ хо — ох Ы S <4 <М М <М • • 4 ни Я Я |

|

* |

03 CQ |

|||||

|

о |

О |

|||||

|

ф о |

CG Д 04 СМ СМ СП __ |

|||||

|

^ Ф а ф = и 3 я а ф S |

о ^ о 60 |

о 1 6 ф 5 Ф 2 |

СМ CM U4 04 о |

m Си 00 оч 04 04 о о |

СМ 2 см m хгч ГМ °. ^ |

Q 04 04 ОО ОО g О О О О ^ ^ о ю---------- a ^ О 04 тГ ^ _. S СП О1 мп ип СМ 3 5 ^ ^ g СП см |

|

аз § |

а 5 |

CQ 03 ^------------- Зи |

||||

|

аз Ф н ф |

о 03 и |

о го 5 а |

о О |

00 04 о о о о |

О еч о о |

^ ^ (^4 О СМ ^ ^ । . . . . *-н СП СП 40 МП • • ~^< 00 г^ |

|

’1 |

^ |

со 5 |

||||

|

я « о |

o’ 3 |

со 5 |

40 m |

00 ° |

^ ,-н ОО 1^- СМ 00 |

04 40 04 О , Г- 40 ОО <П1 Г^' об ОС 04 ^ |

|

аз ф м |

о |

40 ОО |

■ П 04 |

04 40 ОО 40 |

еч еч оо хо —< ах см ® 5 |

|

|

fc |

Т^ |

см m |

СТ lZ |

-н ----н ох ® |

||

|

СМ 04 О 04 . _ |

||||||

|

■.......4 |

О см |

^ СМ '1 m ^1 С- |

||||

|

О |

СМ |

Г- tF |

40 ^ |

• • • -то |

||

|

ICMC *3" 'C j |

||||||

|

GO |

ОС |

Г- 1Г) |

^ 40 |

IT) 1/4 МП 1/4 |

||

|

сЗ О Д гх |

40 |

О о см СП |

ОО __ ОО |

°о ^£ СП $4 О О |

||

|

Ю Я |

40 1 1 1 |

|||||

|

кн ю |

ос |

40 о —н ГМ |

о о |

«О^ф О О |

||

|

О |

||||||

|

S |

||||||

|

Н о го S |

Цн г х Я я ^ |

С ц_ ь у 5 02 СО § « |

||||

|

Р-н |

1=(И |

|||||

|

5 |

||||||

* Данные потери при прокаливании, %.

дообразующие минералы базитов с характерными для них морфоструктурными особенностями. Встречается и аллохтонный материал в виде по-луокатанного обломочного кварца и окатанных зерен розового и черного кварцита. Гранулометрический состав ржавоземов выявляет слабую дифференциацию профиля по илу, обусловленную отсутствием подзолистого процесса. Преобладают песчаные (1— 0.25, 0.25—0.05) и крупнопылеватые (0.05—0.01) фракции. Характерной особенностью является постепенное уменьшение вниз по профилю содержания физической глины (0.01) и илистой фракции (0.001). Эта особенность отмечается рядом исследователей для почв европейского Севера с бурым слабодифференцированным профилем на магматических породах основного состава [10, 11].

Валовой химический состав также выявляет слабую дифференциацию профиля, обусловленную особенностями подстилающей (почвообразующей) породы, отсутствием подзолистого процесса (табл. 1). Распределение валового железа и максимальное его содержание в верхних горизонтах (AY, BFM) связано со спецификой почвообразующих магматических пород — базитов. В результате выветривания податливых механическому и химическому воздействию коренных пород происходят дезинтеграция фрагментов относительно «мягких» пород с образованием суглинистой мелкоземистой толщи и высвобождение несиликатных соединений полуторных оксидов, закрепляющихся на месте [3]. Эти соединения образуют инситные пленки на щебне и песчаных зернах и прокрашивают мелкозем железисто-метаморфического горизонта BFM в ржавобурые, коричневатые тона.

В мелкоземе почвы валовое содержание железа достаточно высокое и достигает 14 % (табл. 1). Суммарное содержание валовых полуторных оксидов в плотных долеритах и базальтах несколько меньше, что вероятно связано с особенностями исходного выветривающегося субстрата в зоне контакта с мелкоземом. Данные по содержанию аморфного алюминия и железа, извлекаемых реактивом Тамма, отражают, прежде всего, литологическую неоднородность профиля ржавоземов, формирующихся на продуктах выветривания суглинистого элюво-делювия магматитов основного состава. Ржавоземы характеризуются кислой реакцией среды, которая постепенно уменьшается с глубиной (табл. 2). Меньшая актуальная кислотность в подстилке связана с травянистым опадом, более высоким содержанием обменных оснований [4].

Наряду с процессами иллювииро-вания органо-минеральных соединений Al и Fe в толще рассмотренных почв происходят процессы внутрипоч-венного выветривания первичных силикатных минералов. Главным результатом этого процесса является освобождение, закрепление на месте и от-

Pиc. 2. Почвы Среднего Тимана:

а — подзол иллювиально-гумусово-железистый, сформированный на элювии алевритовых сланцев (разрез 3—Ж); б — почва ржавозем грубогумусированный, сформированная на элюво-делювии базитов (разрез 11—Ж)

носительное накопление гидрооксидов железа в виде автохтонных краснобурых пленок и кутан выветривания на поверхности, а также в трещинах минералов и обломков базитов. Основными процессами, формирующими данные почвы, являются: подстилочное гумусообразование в условиях кислой среды с интенсивно протекающими процессами трансформации растительного опада; преобразование железосодержащих минералов; биогенная аккумуляция элементов-органогенов в дерновом горизонте. В исследуемом регионе Среднего Тимана почвы на магматических породах основного состава (ржавоземы) описаны и охарактеризованы нами впервые.

Таким образом, среди автоморфных почв, развитых на продуктах выветривания сланцев и базитов СТ, намечается два ряда, каждый из которых приурочен к различным по гранулометрическому составу рыхлым отложениям, развивающимися на петрографически разных исходных породах. На суглинистом элювии алевролитовых сланцев формируются Al—Fe-гу-мусовые подзолы с отчетливой морфологической и химической дифференциацией профиля. Преобразование сланцев более бедных полуторными оксидами и более устойчивых к выветриванию, исходя из особенностей их химического и минералогичес- кого составов, приводит к усилению осветленности, формированию подзолистого горизонта (рис. 2, а).

В ржавоземах грубогумусированных, развитых на основных магмати-тах (долериты, базальты), подзолистый процесс не развит. Ржавоземы отличаются высокой щебнистостью и маломощным профилем со слабой дифференциацией на генетические горизонты, отсутствием морфологически выраженного подзолистого горизонта (рис. 2, б).

Список литературы Морфогенетическая характеристика и петрографические особенности пород автоморфных почв Среднего Тимана

- Богатырев Н. П., Ногина Н. А. Почвы горного Урала // О почвах Урала, Западной и Центральной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 128 с.

- Воробьева Л. А. Теория и практика химического анализа почв. М., 1999. 400 с.

- Горячкин С. В., Макеев А. О. Направления таежного почвообразования: спектр мезоморфных почв Европейского Севера // Почвообразование и выветривание в гумидных и семигумидных ландшафтах. М., 1991. С. 37-45.

- Жангуров Е. В., Тонконогов В. Д. Забоева И. В. Автоморфные почвы Среднего и Южного Тимана // Почвоведение, 2008. № 12. С. 1413-1422.

- Забоева И. В. Почвы и земельные ресурсы Коми АССР. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1975. 344 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск, 2004. 343 с. 7. Переверзев В. Н. Лесные почвы Кольского полуострова. М.: Наука, 2004. 232 с.

- Подзолистые почвы центральной и восточной частей Европейской территории СССР (на суглинистых почвообразующих породах). Л.: Наука, 1980. 300 с.

- Таргульян В. О. Почвообразование и выветривание в холодных гумидных областях. М.: Наука, 1971. 268 с.

- Фирсова В. П. Почвы таежной зоны Урала и Зауралья. М.: Наука, 1977. 175 с.

- Фирсова В. П., Дедков В. С. Почвы высоких широт горного Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 95 с.