Морфогенетическая характеристика эрозионной сети природного парка «Донской»

Автор: Дедова Ирина Сергеевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 8 (42), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается морфогенетический анализ эрозионных форм рельефа природного парка «Донской». Приводится их детальная геоморфологическая характеристика, объясняются пространственно-географические закономерности развития эрозионных форм

Эрозия, балка, овраг, рельеф, долина

Короткий адрес: https://sciup.org/14822413

IDR: 14822413

Текст научной статьи Морфогенетическая характеристика эрозионной сети природного парка «Донской»

Государственное природоохранное учреждение природный парк «Донской» является одной из важнейших единиц ООПТ на территории Волгоградской области. 14 лет как он служит одной из важнейших функционально-структурных единиц экологического каркаса бассейна Среднего Дона. ПП «Донской» был утвержден Законом Волгоградской области «О создании природного парка «Донской»» решением Областной Думы от 17 мая 2001 г., а функционирование парка как природоохранной организации началось с 2002 года [1].

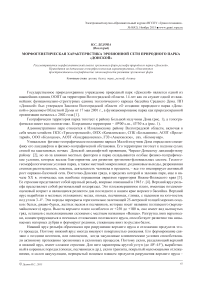

Географически территория парка тяготеет к району Большой излучины Дона (рис. 1), а топографически имеет вид «пентагона». Координаты территории – 49000/ с.ш., 43030/ в.д (рис. 1).

Административно парк относится к Иловлинскому району Волгоградской области, включая в себя земли хозяйств: ПСК «Трехостровской», ОПХ «Качалинское», СПК «Большевик», АОЗТ «Пролетарий», ООО «Колоцкое», АОЗТ «Кондрашовское», ГЗЗ «Авиловское», свх. «Коммунар».

Уникальное физико-географическое положение парка в Малой излучине Дона определило специфику его ландшафтов и физико-географической обстановки. Его территория тяготеет к подзоне сухих степей на каштановых почвах Донской ландшафтной провинции, Чирско-Донскому ландшафтному району [2], но из-за влияния местных факторов в парке складываются особые физико-географические условия, которые весьма благоприятны для развития эрозионно-флювиальных систем. Геологогеоморфологические условия парка, а также местный микроклимат, родниковые выходы, разреженная степная растительность, наконец, деятельность человека в прошлом, – все это инспирирует активный рост овражно-балочной сети. Восточно-Донская гряда, в пределах которой и заложен парк, еще в начале ХХ в. отмечалась как наиболее пораженная оврагами территория Нижне-Волжского края [3]. Ее строение представляет собой ярусный рельеф, впервые описанный в 1945 г. [4]. Верхний ярус рельефа представляет собой региональный водораздел. Это плосковершинное плато, имеющее позднемиоценовый возраст и являющееся реликтом дна последнего в нашем крае морского бассейна. Верхний ярус выработан в меловых отложениях: мелах, опоках, песчаниках, глинах, с падением на юго-восток под углом 3–40 . Эти породы перекрыты горизонтально залегающей 25-метровой толщей морских осадков: белых, ржаво-бурых, желтых песков и песчаников, которые носят название полтавского (верхнемайкопского) яруса. Высота верхнего плато колеблется от +250 до +180 м, оно имеет вид вытянутых гряд, останцов с выположенными склонами с местным названием «Венцы». Разгрузка линз верховодки, концентрирующихся в песчаных отложениях полтавского яруса, способствует развитию так называемых нагорных дубрав и формирует родники, стекающие вниз по руслам балок.

Нижний ярус рельефа образовался при разрушении верхнего яруса и отложении продуктов этого процесса. Поэтому нижний ярус иногда именуют поверхностью снижения. Его формирование связано с поздним неогеном, или плиоценом, когда засушливые климатические условия способствовали активному протеканию эрозионных и склоновых процессов. Поэтому склон, разделяющий верхний и нижний ярус, имеет сложное строение. Для него характерны крутой уступ (до 400–450), выработанный в коренных породах (опоках, песчаниках и др.), склон транзита, покрытый маломощными отложениями, и склон аккумуляции, перекрытый мощным плащом продуктов разрушения верхнего яруса – делювием. Мощность делювиального «плаща» может достигать у основания склона несколько м, нами (В.А. Брылевым, И.С. Дедовой, 2005 г.) у х. Хлебновский и Зимовейский описан делювий мощностью 10 и 6,5 м соответственно. Состав делювия зависит от литологии разрушенных пород, и представляет собой суглинок или супесь с примесью гальки или щебня коренных пород. Таким образом, коренные породы нижнего яруса перекрыты делювиальным покровом, и выходят на поверхность по склонам оврагов и балок. Нижний ярус рельефа имеет высоту +120…+150 м, поэтому относительная высота склона составляет 80…100 м. Нижний ярус представляет собой слабо наклонную равнину, иногда круто обрывающуюся к Дону или пойме. Склон и нижний ярус сильно расчленены эрозионно – флювиальной сетью, местами образующей местности типа североамериканского «бедленда».

Флювиально-эрозионные системы в настоящее время представлены древними (доголоценовы-ми) и современными (голоценовыми) формами. Среди доголоценовых эрозионных форм отмечаются долины малых степных рек, лощины, суходолы, балочные системы и делли; современных – овраги, рытвины, промоины. Древность эрозионных систем обусловила формирование густой сети притоков, суммарная протяженность которых колеблется от 10 до 55 км. Значительной протяженностью (около 10–12 км) обладают так называемые долинно-балочные системы, около 40–50% от длины которых составляет балочное звено, а около 50–60% – долинное. Их общими чертами являются наличие двух надпойменных террас, вскрытие водоносного горизонта альб-сеномана на высоте +90…+100 м, формирование асимметрии берегов. Для голоценовых форм типичны обрывистые склоны и каньонообразные поперечные профили, а порой и значительная до 20–40 м глубина эрозионного вреза.

В целом можно отметить, что наглядно характеризует географические закономерности в распространении эрозионно-флювиальных систем такая схема:

-

1) для верхнего яруса расчленение территории составляет 0 км/км2, что связано с отсутствием балок и оврагов;

-

2) «уступ», разделяющий ярусы, обладает расчленением 1,9 км/км2; здесь развиты главным образом верховья эрозионных систем;

-

3) для поверхности снижения, показатели эрозионного расчленения около 2,4 км/км2;

-

4) наиболее крупные балочные водосборы, склоны которых на отдельных территориях «замещают» поверхность снижения; для них показатель эрозионного расчленения составляет 3,4 км/км2 [5].

Оценка плотности эрозионных форм позволяет установить широкую распространенность оврагов и промоин. Они отсутствуют в пределах водораздельных поверхностей верхнего яруса, зато хорошо развиты на склонах и днищах балок, а также в местах выхода мела и возле населенных пунктов, где эрозионный процесс активизируется антропогенным фактором. Наибольшие показатели плотности отмечаются для малых эрозионных форм (промоин, малых оврагов длиной до 70 м и глубиной 2–4 м, потяжин, небольших ложбин и деллей). Их число резко возрастает до 5–10 шт/км2 в пределах уступа и поверхности снижения, а на отдельных участках (например, в местах выхода мела и окрестности населенных пунктов) достигает 50 шт./км2, а в среднем – более 10 шт./км2. Меньшие показатели характерны для лощинно-балочного звена. Наибольшее количество балок – 1–2 шт./км2 – характерно для древних систем, где современные эрозионные процессы в силу облеснения несколько затухли. В то же время, для нижнего яруса рельефа показатель плотности балочного звена небольшой, в среднем около 0,7 шт/км2. Это в основном зона развития молодых эрозионных форм.

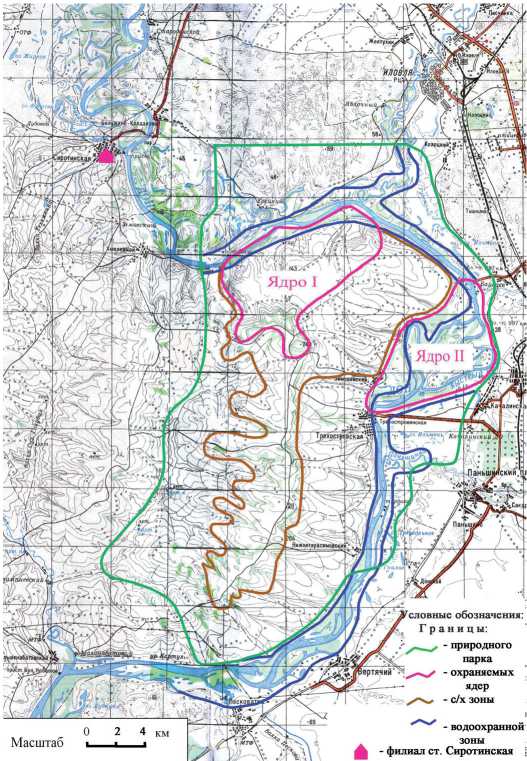

Пространственный анализ эрозионных систем Большой излучины Дона позволяет установить следующие интересные закономерности (рис. 2). Южная часть Большой излучины (зона I, рис. 2) поражена средними и малыми по длине оврагами шириной русел около 100-160 м. В геологическом отношении овраги развиваются здесь на склонах, в сантонских песках и опоках, отдельные их них прорезают туронские толщи, при этом средняя неразмывающая скорость эродируемых пород составляет около 1 м/с, что весьма благоприятно для роста эрозионной сети. Возраст этих оврагов позднеголоценовый. Для данной территории характерно увеличение доли молодых форм (плотность промоин от

0 до 5 шт /км2, оврагов – 2-4 шт/км2, овражность – от 0,05 до 0,1 га /км2) с общим показателем эрозионного расчленения территории от 0,5 до 1 км/км2.

Концентрация значительных по длине оврагов характерна для берега Дона от хут. Нижнегерасимовский до хут. Хлебный (зона II, рис. 2). Ее водораздельная поверхность приурочена к наибольшим высотам парка – 250 м в районе верхнего яруса. Овраги дренируют сантонские толщи опок и опоко-видных песчаников, низкой неразмывающей скоростью 1,0 м/с, что также благоприятно для развития эрозионных форм. Здесь высокая концентрация растущих оврагов (более 4 шт/км2), значительная ов-ражность (более 0,1 га/км2), Все овраги протяженные (от 3 до 8,6 км), обладающие значительной шириной (от 58 до 117 м) и глубиной вреза от 20-60 до 100 м. Эта территория отмечается максимальной антропогенной нагрузкой.

Рис. 1. Режимно-функциональное зонирование природного парка «Донской» [1]

Выходы мело-мергельных пород характеризуются развитием молодых оврагов и глубоких промоин, с максимальной концентрацией промоин (на отдельных участках более 10 шт/км2). Здесь почти отсутствуют балки и лощино-суходолы, овражность отмечается показателем более 0,1 га/км2 . Особенностью оврагов является наличие глубокого эрозионного вреза (до 100 м), что обусловливает V- образный или корытообразный профиль. Овраги открываются в донскую пойму веерообразными конусами выноса, сложенными пролювием серой и белесоватой супеси с примесью меловой и фосфоритовой щебенки (зона III.,рис. 2).

В пределах водосборов древних балок и малых степных рек распространены балки, лощины, ло-щино-суходолы (зона IV, рис. 2). Длина их значительна (от 1,25 до 10,75 км), продольный профиль выработан и имеет полого-вогнутый рисунок, значительная ширина при низком показателе эрозионного вреза – 20–60 м, часто встречаются небольшие наклонные площадки эрозионных террас, сложенных делювием. Верховья балок покрыты лесом из дуба, осины, вяза, терна, спиреи, часто в них разгружается водоносный полтавский горизонт, поэтому типичны родники (Лехченковский, Соколы, Филимонов-ские родники). Их роль двояка: они выступают агентами вторичной эрозии и формируют постоянный водоток, трансформируя балку в малую степную реку. Поэтому здесь отмечается активизация эрозии, но низкая плотность оврагов (0–2 шт/км2), высокий показатель плотности балочного звена (более 1шт/км2) и промоин (5–10 шт/км2).

Эрозионно-флювиальные системы Донского природного парка, а также сопредельных территорий представлены также живописными долинами малых степных рек: Камышинки, Тележенки, Сухой, Голубой, Сухой Перекопки и др. Среди них особо выделятся р. Камышинка, имеющая особое природно-историческое значение. К сожалению, эта уникальная степная река пока не статуирована в границах природного парка, но работы в этом направлении ведутся коллективом кафедры географии и геоэкологии с 2005 г. (под руководством В.А. Брылева было составлено обоснование Камышинского источника как гидрологического памятника природы и передано в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Волгоградской области).

Река Камышинка – это малая степная река, имеющая ранне-среднеплейстоценовый возраст. Длина ее 15 км, суммарная длина притоков– более 40 км. Абсолютная высота истока + 230 м, устья +40 м, уклон русла 13 м/км.

В строении долины выделяется 2 звена: верховья и центральная часть – это лощинно-балочное образование с облеснением, а низовья – долина малой степной реки с четко выраженной поймой и 2-мя эрозионными террасами. Террасы сложены делювием плейстоценового и голоценового возраста, относительная высота террас – до 10 м. На отдельных участках террасы не выражены, и отвесные коренные берега долины придают ей ящикообразный профиль. Так, в районе одноименного хутора – Камышинский – водоток прорезает поверхность снижения, и днище долины оказывается «зажатым» между двумя бортами – эрозионными останцами, сложенными неокомскими песчаниками и песками (нижний мел) морского генезиса желтой, бурой и оранжевой окраски.

На вершинах останцов обнаружены обломки пород как поверхности снижения (нижнего яруса рельефа), так и исходной поверхности (верхнего яруса) – ржаво-бурые неокомские песчаники, серые и серо-зеленые кварцитовидные песчаники альб-сеномана (верхний- нижний мел) и малиновые песчаники полтавского яруса (олигоцен-миоцен). Устьевая часть долины р. Камышинки и ее низовья прорезают байосские темно-серые глины и серые пески средней юры и открываются в пределы высокой поймы р. Дон обширным конусом выноса с нешироким водотоком. Поперечный профиль низовий имеет более сглаженный характер, глубину эрозионного вреза 40–45 м, в то время как верховья отмечаются V-образным профилем и глубиной 90 м [6].

Формирование водотока обусловлено вскрытием водоносного альб-сеноманского горизонта на абсолютной высоте +100…+110 м. Расположенное выше балочное звено прорезает уступ и верхний ярус рельефа, сложенные меловыми породами туронского яруса и опоками и песчаниками сантонско-го яруса верхнего мела.

Особенностью долины является ее правосторонняя асимметрия. Она обусловливает в сочетании с моноклинальным падением пластов пород и размывом песков альб-сеномана формирование местного куэстового рельефа.

Долина р. Камышинки издавна используется человеком. В приустьевой ее части с XVIII в. существует хутор, положение которого обусловлено выходом источника пресной питьевой воды – родника Камышинский. Водоносный горизонт – пески альб-сеномана – вскрывается в основании правого борта долины, и источник изливается в пойму из трубы диаметром 10 см. Каптаж – бетонный колодец глубиной около 70 см. Родник Камышинский известен с 1781 г. и является единственный источником воды для населения хутора, поэтому важными аспектами его эксплуатации являются санитарные очистки колодца от мусора, систематическое проведение гидрохимического мониторинга и придание источнику статуса гидрологического памятника природы. Также необходимо решать вопрос о сохранении пойменной растительности долины р. Камышинки в районе хутора как важного рекреационного и биологического ресурса.

Б. Зимовская , как и р. Камышинка, – балочно-долинная система, открывающаяся в пределы высокой донской поймы в нескольких километрах к западу от х. Хмелевской обширным конусом выноса, сложенным супесчаным и суглинистым аллювием. Длина ее около 6 км, при этом на долинную часть приходится около 4 км, а на балочную – 2 км. Рисунок гидрографической сети имеет древовидный характер, а суммарная длина всех притоков – около 19 км. На абсолютной высоте +90…+95 м вскрывается альб-сеноманский водоносный горизонт и формируется постоянный водоток. Абсолютная высота истока +200 м, устья +40 м, глубина базиса эрозии 160 м.

Рис. 2. Зонирование территории ПП «Донской» по морфогенетических характеристикам эрозионной сети

В настоящее время водоток Зимовской балки используется как водопой для скота, хотя ранее в пределах левого террасированного склона располагался хутор. Активизации современной дорожной эрозии в ее пределах способствует проложение грейдера от ст. Трехостровская до ст. Сиротинская. Под угрозой уничтожения находятся пойменная растительность долины и водоток, который никем и никогда не исследовался.

Б. Тележенка имеет длину около 12 км. Верховья ее отмечаются обилием сухих притоков, а в центральной части вскрывается водоносный горизонт, и на дневную поверхность изливаются источники пресной воды. Создание пруда с площадью зеркала 0,12 км2 способствовало частичному затуханию эрозии в пределах центрального звена системы.

В низовьях б. Тележенка имеет долинный характер (длина водотока около 6 км). Абсолютная высота истока системы +220 м, устья + 40м, глубина базиса эрозии 180 м, что свидетельствует о древности заложении Тележенки, предположительно имеющей плейстоценовый возраст. Суммарная длина всех притоков около 13 км, главной долины 12 км.

Гипсометрической границей между балочным и долинным звеном служит горизонталь + 100 м. Долина б. Тележенка сформирована в пределах нижнего яруса рельефа (поверхность снижения) и прорезает породы альб-сеномана низовьями и центральной частью и турона верховьями. В низовьях развит сегмент донской поймы на кровле средней юры, в наличии правосторонняя асимметрия бортов долины.

Особенностью долины является ее левосторонняя террасированнность. Выделяются 2 эрозионные террасы с относительными высотами 1 и 10 м и пойма. По поверхности первой надпойменной террасы проложена трасса, соединяющая ст. Сиротинскую и ст. Новогригорьевскую. Вдоль нее в вскрыты породы, слагающие вторую надпойменную террасу. Это делювий поверхности снижения, представленный серо-белой супесью с включениями обломков мела, неокатанных, различных размеров, с включениями «ризолитов» мела и кварцевого гравия. Делювий подстилается породами сеноманского яруса верхнего мела – песками зеленовато-желтыми, глауконитовыми, мелко- и среднезернистыми, с включениями зерен кварца и глауконита.

В настоящее время долина б. Тележенки активно используется человеком. В приустьевой части расположено крупное сельское поселение – ст. Сиротинская, пойма служит пастбищем и местом отдыха населения, а по террасам проложены асфальтированная дорога и трасса газопровода местного значения.

Долина б. Сухая. Водосборный бассейн б. Сухая отмечается как большой по площади, около 200 км2. Основной водосборной артерией, дренирующей бассейн, является б. Сухая (правый приток р. Дон длиной более 18 км). Абсолютная высота истока +220 м, устья + 36 м, ширина долины – более 1 км. Она выработана в отложениях верхнего мела – от сеноманских водоносных песков до плотных опок и глин кампана. Древность балки и активно протекающая в прошлом эрозия обусловили замещение балочным водосбором части нижнего яруса рельефа, поэтому уступ и склон верхнего яруса плавно переходят в склон балочной долины. Для балки характерно обилие родников, часть из которых не исследована до сих пор. Склоны балки пологие, имеющие вогнутый профиль и значительную ширину до 10 км. Водосборная площадь густо покрыта сетью притоков и имеет древовидный рисунок. В структуре водосбора б Сухая можно выделить 3 звена – верховое, центральное и низовья. В верховьях балка представлена слиянием 2-х крупных балок, для которых характерно вторичное оврагообразование (врез бортовой эрозии и рост донного оврага). Верховья б. Сухая отмечаются большим количеством притоков, наиболее значительный – б. Королева, (с активной бортовой эрозией) с сетью впадающих в нее облесненных промоин (8), а также б. Мещечкова и один небольшой овраг в впадающими в него промоинами. Центральное звено б. Сухая обладает значительной сетью притоков, наиболее крупными из которых являются образующие 1 порядок бб. Соколова, Куртучкина, овраг Кисляковский, б. Юлькина, овр. Бирючков и овраг Березовник. Они в свою очередь обладают значительными размерами, активно протекающей бортовой эрозией, наличием водотоков.

Долина р. Голубая выработана в породах мела и палеогена, и, как и б. Сухая, замещает поверхность снижения или нижний ярус рельефа в верховьях и среднем течении. Абсолютная высота ее истока составляет +220 м, устья + 36 м. Длина реки 27 км. Постоянный водоток формируется на абсолютной высоте + 95 м. Верховья – типичное лощинно-балочное звено. Река Голубая отличается обилием притоков и левосторонней асимметрией долины, обусловленной литологическими условиями местности. Левые ее склоны, сложенные более прочными породами верхнего мела (песчаниками сеномана, мелом и мергелем турона, опоками и песчаниками сантона) более крутые и обрывистые, а правые – более пологие. Весьма интересно ее нижнее течение, здесь долина приобретает ящикообразный профиль с отвесными берегами. Берега сложены мелом, рыхлым, «тощим» на ощупь, кремового цвета, с обломками раковин гигантских иноцерамов, отпечатками губок, иглами и пластинками криноидей и др. Они круто обрываются к полого наклонной площадке надпойменной террасы шириной около 200–250 м. Она перекрыта современными отложениями (серой супесью с меловой щебенкой) и имеет относительную высоту около 1 м. Пойма перекрыта более хорошо отсортированным аллювием темно-серого и серого цвета – песка, супеси с галькой и гравием мела. Высота поймы около 1 м. Водоток реки заключен в хорошо выработанном русле, в низовьях меандрирующем, шириной около 2,5 м и глубиной более 1 м с небольшими заводями и стрежнем, прижатом к правому берегу. На момент наблюдений (12–13 июня 2006 г.) скорость воды в русле составляла 0,5 м/с. Для поймы характерны участки пойменного леса из тополя, осины, терна степного и др., сменяющиеся у уреза воды зарослями осоки и тростника, в то время как на надпойменной террасе представлены ассоциации меловой степи.

Итак, исследования эрозионной сети природного парка «Донской» свидетельствует о ее унаследо-ванности с плейстоцена и позволяет выявить здесь весь спектр известных эрозионных систем: от деллей и промоин до грандиозных балок и долин малых рек. Развитие их в пределах ярусного рельефа обусловливает зональность эрозионных процессов, а литолого-структурный и антропогенный фактор – для охарактеризованных долин Донской излучины характерны не только долинно-балочный характер, древний (плейстоценовый) возраст и размыв пород юры и мела, но и уникальность местного рельефа, носящего куэстовый характер, наличие водотоков с пресной водой, и, как следствие, активное использование человеком. Поэтому на современном этапе важным аспектом является проведение комплексных мониторинговых исследований и сохранение уникальных природных объектов в их пределах.

Список литературы Морфогенетическая характеристика эрозионной сети природного парка «Донской»

- Брылев В.А. Особо охраняемые природные территории Волгоградской области: коллектив. монография/под ред. В.А. Брылева; авт. кол.: В.А. Брылев . Волгоград: Альянс, 2006.

- Брылев В.А., Рябинина Н.О. Климатические ресурсы//Природные условия и ресурсы Волгоградской области: учеб. пособие/под ред. В.А. Брылева; авт. кол.: В.А. Брылев . Волгоград: Перемена, 1995. Разд. 9. С. 223-242.

- Кравченко Е.И., Мухин Ю.П. Изучение и освоение природных ресурсов//Природные условия и ресурсы Волгоградской области: учеб. пособие/под ред. В.А. Брылева; авт. кол.: В.А. Брылев . Волгоград: Перемена, 1995. Разд.1. С. 3-23.

- Пиотровский М.В. К изучению основных черт рельефа Нижнего Поволжья//Известия АН СССР; сер. географ. и геофиз. М., 1945. № 2. С. 146-163.

- Трофимова (Дедова), И.С. Формирование больших коренных излучин Волги и Дона (на примере Волгоградской области): автореф. дисс. … канд. геогр. наук/Трофимова (Дедова) Ирина Сергеевна. М., 2008.

- Трофимова (Дедова), И.С. Структурные долины малых степных рек Донской макроизлучины и их геоэкологическое состояние//Эколого-экономическая безопасность региона: материалы круглого стола. г. Волгоград, 30 марта 2006 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. С. 159-163.