Морфогенетическая характеристика почв с учетом современных технологий в Гянджинском физико-географическом районе

Автор: Бабаева А.Д., Адыгозелова С.Я., Азимова А.И., Мехтиева С.Р., Микаилова С.Г., Мамедова А.В.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

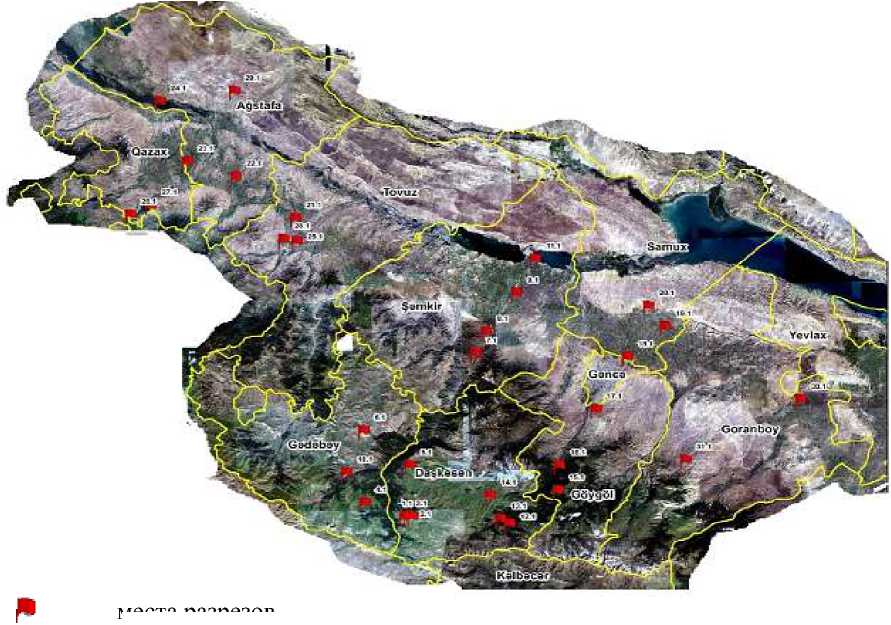

Сделан предварительный анализ выполненных работ. На камеральном этапе была получена информация о ландшафтных комплексах, распространенных на территории Гянджинского физико-географического региона. Было отобрано 334 пробы почв для лабораторных исследований. Срезы почвы выполнены по маршруту указанному на рисунке.

Почва, картография, экологические наблюдения

Короткий адрес: https://sciup.org/14129698

IDR: 14129698 | УДК: 631.816 | DOI: 10.33619/2414-2948/100/21

Текст краткого сообщения Морфогенетическая характеристика почв с учетом современных технологий в Гянджинском физико-географическом районе

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Любая почва является продуктом совместного действия материнских пород, климата, растительности и рельефа местности; поэтому, изучая землю, необходимо изучать ее производителей, причем не только их настоящее, но и их прошлое. Только после тщательного ознакомления с географией земель путем применения как традиционных, так и современных технологий, их происхождения и связанных с ними свойств, плодородия и др. проблема может быть удовлетворительно решена. Основными задачами полевого исследования и картография почв являются изучение почвы как естественноисторического предмета и средства труда, исследование условий почвообразования, взаимосвязей почв и условия почвообразования, закономерностей размещения почв; устроение и документирование в поле границ между различными условиями; наконец, составление предварительной почвенной карты, сбор образцов почв, растительности, грунтовых вод и других материалов для лабораторных анализов и дальнейшего уточнения определений почв, растений в камеральный условиях [1].

Исследования почв Гянджинского физико-географического региона проводились в три этапа. На первом — камеральном этапе подготовки мы ознакомились с литературными источниками по изучению диагностических показателей, географии распространения почвенного покрова и оценке почв Гянджинского физико-географического региона, где использованы: материалы крупномасштабных почвенных обследований хозяйств, включая карты грунтов масштаба 1:10000 и 1:50000; агрохимические картограммы, показатели анализа почвы и группировка агропродукции; площадь фермерских хозяйств — земли пахотного, выгонов, пастбищного назначения, лесные и водно-болотные угодья; другие литературные сведения о почвенных и природных условиях изучаемой территории, а также урожайности сельскохозяйственных культур, климатических показателях, в том числе о средней многолетней температуре, сумме температур выше +10°С и +15°С; количество осадков за среднегодовой и вегетационный период; безморозные дни и другая информация о местных условиях (микроклимат, местный климат); материалы по регистрации государственных, муниципальных, частных землепользователей, учету количества и качества земель; собраны и произведены расчеты с целью определения ценовых критериев путем проверки корреляционной связи природных свойств и признаков почвы с продуктивностью сельскохозяйственных растений. На этом этапе также была получена информация о ландшафтных комплексах, распространённых на территории. На данном этапе была установлена первоначальная базовая шкала кредитных рейтингов земель Гянджинского физико-географического региона, которая на третьем этапе была еще раз уточнена [2].

На втором — полево-лабораторном этапе были отобраны пробы почв для лабораторных исследований, где размещались срезы почвы, перемещаясь по маршруту в пределах заданного объекта исследования (Рисунок).

Всего по координатам (x, y) была выбрана 31 опорная точка и отобрано 334 пробы почвы из 93 почвенных участках в 3 повторностях. Проводилась качественная оценка почв. Выполнено дешифрирование аэрофотоматериалов. Основными целями полевых исследований и почвенного картографирования являются изучение почвы [3].

Почвенный разрез должен проходить через всю толщу почвы и углубляться в нижележащую подпочвенную породу (глину, песок, щебень, камень и т. п.). По изменениям в окраске и структуре почвенный разрез обычно распадается на три горизонта: А верхний, собственно-почвенный однородный и наиболее густо окрашенный; В переходный, отличается от верхнего структурой и окраской и постепенно сливается с подпочвой; С нижний горизонт материнская подпочва. Анализ и оценка почв начинается с момента заложения почвенного разреза, изучения и описания морфолого-генетических признаков, взятия образцов для лабораторных анализов строго по генетическим горизонтам. Без грамотного отбора образцов для анализа самый точный анализ окажется бесполезным в познании генезиса и плодородия почв. Сущность естественноисторического метода изучения почв заключается в сопряженном изучении почв и условий почвообразования. Каждый ее тип или подтип почвы представляет собой производную определенных условий почвообразования. Свойства почвы всегда отвечают этим условиям.

места разрезов

Рисунок. Местоположение станция точек, выбранных в полевых исследований в Гянджинском физико-географическом районе (по программы ArcGIS)

В распределении почв нет ничего случайного; каждая из них лежит на «своем» месте, там, где она должна лежать, и занимает именно ту площадь, которую должна занимать в силу естественных законов или условий своего происхождения. Многие стороны природы почв (химический состав, физические свойства) изучаются в лаборатории; но уже и в поле мы должны, во-первых, отметить все то, что доступно глазу и зрению, и, во-вторых, должен готовить надлежащим образом материал для исследования лабораторного [1].

Выезд в поле и рекогносцировочное ознакомление с территорией подлежащей почвенным исследованиям. Рекогносцировочные почвенные исследования производятся с целью общего ознакомления с условиями почвообразования, главнейшими почвами района исследования, их генетическими особенностями и некоторыми агропроизводственными свойствами, географией и приемами освоения местных почв. При этом почвенногеографические профили должны пересечь все наиболее характерные и обширные формы и элементы рельефа (водоразделы, склоны различной экспозиции и крутизны, террасы, поймы рек) с таким расчетом, чтобы иметь представление об основных типах, подтипах и видах почв, растительном покрове, культуре земледелия и степени освоенности территории. Рекогносцировочные обследования в зависимости от сложности природно-экономических условий, площади и масштаба детальной (сплошной) почвенной съемки могут продолжаться 3–5 дней (если рекогносцировка производится на территории колхоза, совхоза) или месяц и более (при рекогносцировке большого района или группы районов) [2].

В процессе рекогносцировки необходимо проверить качество топографической основы, т. е. сличить карту с местностью, установить основные типы почв, уточнить номенклатуру и рабочую классификацию почв, проверить достоверность почвенно-картографического материала прежних лет, наметить календарный план детального, сплошного почвенного обследования территории.

По морфологическим и генетическим признакам можно прочитать историю развития почвы, узнать ее генезис и в некоторой степени установить агрономическую ценность почвы. Поэтому при изучении почв в полевых условиях и морфологическом описании почвенного разреза очень важно правильно «читать» почвенный разрез, его «лицо, в котором, как в зеркале, отражаются жизнь и природные качества почвы.

Список литературы Морфогенетическая характеристика почв с учетом современных технологий в Гянджинском физико-географическом районе

- Мехтиев М. М. О. Современная агроэкологическая характеристика горно коричневых почв Гянджа-Газахского кадастрового района Азербайджана // Endless light in science. 2022. №4. С. 327-332.

- Бабаев М. П., Гурбанов Э. А., Рамазанова Ф. М. Основные виды деградации почв в Кура-Аразской низменности Азербайджана // Почвоведение. 2015. №4. С. 501-501. EDN: TLOSXJ

- Babaev M. P., Gurbanov E. A., Ramazanova F. M. Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan // Eurasian soil science. 2015. V. 48. P. 445-456. DOI: 10.1134/S106422931504002X EDN: UQSSSJ