Морфологическая диагностика нетуберкулёзного микобактериоза в операционном материале пациентов с туберкулёмой лёгкого

Автор: Лепеха Л.Н., Красникова Е.В., Тарасов Р.В., Никитин С.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать результаты морфологического исследования лёгочной ткани и малых воздухоносных путей в операционном материале пациентов с сочетанием туберкулёмы (ТЛ) и нетуберкулёзного микобактериоза (НМ) лёгких, вызванного разными видами возбудителя.Материалы и методы. Проведено сравнительное ретроспективное гистологическое исследование операционного материала 34 пациентов с сочетанием ТЛ и НМ с установленными микробиологическими разными видами нетуберкулёзных микобактерий (НТМБ) и 36 пациентов ТЛ без сопутствующей патологии.Результаты. Выявлены диагностически значимые различия морфологической картины ТЛ и НМ, проявляющего свои морфологические признаки в участках свободных от очагов туберкулёза. Показаны особенности изменений лёгочной ткани и малых воздухоносных путей у пациентов с медленно- и быстрорастущими видами НТМБ.Заключение. Полученные результаты направлены на решение вопроса о возможной коррекции химиотерапии в послеоперационном периоде.

Гистология, туберкулёма лёгких, нетуберкулёзный микобактериоз, медленнорастущие нетуберкулёзные микобактерии, быстрорастущие нетуберкулёзные микобактерии

Короткий адрес: https://sciup.org/143180194

IDR: 143180194 | УДК: 616.24-002.51 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.2.MORPH.2

Текст научной статьи Морфологическая диагностика нетуберкулёзного микобактериоза в операционном материале пациентов с туберкулёмой лёгкого

Нетуберкулёзный микобактериоз (НМ) лёгких – заболевание, вызываемое некоторыми видами условно-патогенных микобактерий рода Mycobacterium у пациентов с хронической патологией органов дыхания, ослабленным иммунитетом, приводящая к развитию воспалительных и фиброзных изменений респираторного отдела, осложняющих течение основного процесса [1]. Опыт морфологического изучения операционного материала больных туберкулёзом органов дыхания также свидетельствует о возможном развитии НМ как сопутствующего заболевания [2, 3]. Изучение особенностей его проявлений на фоне туберкулёзного воспаления необходимо для подтверждения диагноза, применения дополнительных схем лечения пациентов с коморбидной патологии лёгких.

Семейство нетуберкулёзных микобактерий (НТМБ) включает около 170 штаммов, но только некоторые из них могут вызывать патологические изменения лёгких [4]. Среди наиболее часто встречающихся НТМБ медленнорастущих (более 3-х недель) на питательных средах выделяют M.avium complex (MAC), M.kansasii, M.xenopi; среди быстрорастущих (менее 7 дней) – M.abscessus, M.fortuitum, M.chelonae [5, 6]. Благодаря успешному развитию методов микробиологического выявления различных видов микобактерий, диагностика НМ сегодня опирается, главным образом, на молекулярно-генетические исследования клинического материала [7, 8]. Вместе с тем, выявление НТМБ в мокроте или промывных водах бронхов может оказаться недостаточным для верификации воспалительного процесса, т.к. возможна колонизация возбудителя в крупных бронхах [9], но не в более глубоких, ацинарных, структурах лёгкого – субстрате для НМ. Современные рентгенологические методы анализа изменений органов дыхания также часто нуждаются в сопоставлении с данными морфологического исследования, особенно если НТМБ выявлены у пациентов с туберкулёмой лёгкого (ТЛ). При этой форме туберкулёза возбудитель (M.tuberculosis) выявляется в мокроте не более чем у трети пациентов, определяется в операционном материале в 50–60 % случаев [10], что в значительной степени зависит от активности воспалительного процесса. Поэтому гистологический анализ особенностей НМ возможен только на достаточной по объёму лёгочной ткани (аутопсийной, операционной), где его проявления можно отделить от признаков основного заболевания, особенно ТЛ.

Достаточно подробно особенности морфологической картины НМ рассмотрены на аутопсийном материале пациентов с ВИЧ-инфекцией [11, 12]. Значительно реже такие исследования выполняются на операционном материале пациентов с известной патологией органов дыхания, из которого при ПЦР-исследовании были определены НТМБ [13].

Среди основных морфологических признаков НМ этой инфекции в ацинарных структурах лёгкого большинство авторов выделяет гранулёматозную реакцию, хотя характер её формирования оценивается по-разному. Одни исследователи, по аналогии с туберкулёзом, указывают на эпителиоидно-клеточные гранулёмы и возможность обра- зования казеозного некроза [7, 8], другие – описывают не-казеифицирующиеся гистиоцитарно-макрофагальные гранулёмы с тенденцией к фиброозированию [2, 12, 14]. В большинстве этих случаев речь идёт о более распространенных в окружающей среде медленнорастущих НТМБ, и крайне редко о менее распространённых – быстрорастущих, где большее внимание уделяется оценке состояния малых дыхательных путей [13, 15, 16]. В этой связи изучение в операционном материале пациентов с туберку-лёмой лёгкого и сопутствующим НМ структурных нарушений органов дыхания представляет практический интерес как для его диагностики, так и для определения тактики послеоперационной химиотерапии обоих заболеваний.

Цель исследования: проанализировать результаты морфологического исследования лёгочной ткани и малых воздухоносных путей в операционном материале пациентов с сочетанием туберкулёмы и нетуберкулёзного микобактериоза лёгких, вызванного разными видами возбудителя.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное гистологическое и микробиологическое исследование лёгочной паренхимы и малых дыхательных путей в операционном материале 69 пациентов с установленным диагнозом «туберкулёма лёгкого». У 33 пациентов, кроме того, молекулярно-генетическим методом были выделены различные виды нетуберкулёзных микобактерий. С целью сравнительного морфологического анализа весь операционный материал был разделен на три группы:

-

1) туберкулёмы лёгкого без сопутствующей патологии оперированных в хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» с июня 2022 г. по декабрь 2022 г. включительно – 36 пациентов;

-

2) сочетание туберкулёмы лёгкого и нетуберкулёзного микобактериоза, вызванного медленнорастущими штаммами НТМБ: M.avium (9 наблюдений), M.intracellulare (2 случая), M.kansasii (9 наблюдений), M.xenopi (7 наблюдений) – 27 пациентов;

-

3) сочетание туберкулёза (туберкулёма лёгкого) и нетуберкулёзного микобактериоза, вызванного быстрорастущими штаммами НТМБ: M.abscessus (3 наблюдения), M.chelonae (1 случай), M.fortuitum (2 случая) – 6 пациентов.

Пациенты 2-й 3-й групп находились на лечении в отделе хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ» в период 2015–2022 гг. В зависимости от расположения и распространённости лёгочных туберкулём им были выполнены: сегментарные резекции – 52 (74,3 %), лобэктомии – 4 (5,7 %), комбинированные резекции – 14 (20,0 %). Во всех рассмотренных случаях послеоперационный период протекал без осложнений, швы были сняты на 14–16-е сутки, пациенты были выписаны из стационара на 20,1 ± 3,7 сутки после операции.

Для морфологического исследования из операционного материала выделяли фрагменты стенки туберку-лёмы, перифокальной и более отдалённой лёгочной паренхимы. Часть материала фиксировали в забуференном 10 % формалине, заключали в парафин обычным способом. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по Цилю – Нильсену, по Ван-Гизону и просматривали в световом микроскопе Leica DM4000B.

Другую часть операционного материала использовали для микробиологического исследования. Культуры микобактерий получали на жидкой питательной среде Middlebrook 7H9 при культивировании в системе для автоматического учёта роста микобактериальных культур BACTEC MGIT960. После проведения первичной идентификации культур, выявленные изоляты отбирали для дальнейших исследований. ДНК из культур выделяли с набором реагентов «Набор реагентов для выделения, обнаружения и количественного определения ДНК микобактерий туберкулёзного комплекса и нетуберкулёзных микобактерий методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (Амплитуб-РВ) по ТУ 9398-001-46395995-2008" (ООО «Синтол», Россия). Выделенную ДНК использовали для определения вида НМ с набором реагентов «Genotype Mycobacterium CM» и «Genotype Mycobacterium AS» (Hain Lifescience, Германия).

Результаты

При гистологическом изучении операционного материала у всех пациентов верифицированы одиночные или множественныес ТЛ гомогенного типа (42 %), слоистые (21 %) или типа заполненных каверн (37 %). Были выделены характерные морфологические признаки этой формы туберкулёза, отражающие высокую, умеренную или низкую активность воспалительного процесса. Его развитие сопровождается полнокровием, нарушением проницаемости микроциркуляторного русла, наличием реактивных васкулитов, выявление которых варьирует в зависимости от активности туберкулёза.

При высокой активности воспалительного процесса в туберкулёмах определяется рыхлый казеозный некроз, окружённый обильной грануляционной тканью со слабо выраженной организацией и фиброзированием. В перифокальной зоне имеет место инфильтрация паренхимы клеточными элементами воспаления, в том числе нейтрофильными лейкоцитами, в отдаленной – гематогенные очаги-диссеминаты в виде эпителиоидно-клеточных гранулём и фокусы казеозного некроза.

В туберкулёмах с умеренной активностью казеозный некроз более плотный по периферии, фиброзная капсула сформирована, но сохраняет элементы грануляционной ткани, небольшие скопления нейтрофильных лейкоцитов. У наружного слоя капсулы – сформированные лимфоно-дули. В перифокальной зоне определяются отдельно расположенные разновозрастные эпителиоидно-клеточные гранулёмы с некрозом или без, единичные очаги казеозного некроза, окружённые фиброзной тканью. При этом перифокальная и, особенно, отдаленная лёгочная паренхима на значительном протяжении сохраняет воздушность.

При низкой активности туберкулём очаги казеозного некроза отличаются высокой плотностью, окружены непрерывной фиброзной капсулой без наличия выраженных признаков грануляционной ткани во внутреннем слое и немногочисленными гранулёмами увядающего типа – в перифокальной зоне, сохраняющей воздушность. Гематогенные очаги-отсевы единичны, имеют признаки организации и фиброза.

Представленное описание туберкулём лёгкого свидетельствует о том, что эта форма туберкулёза с умеренной и, особенно, низкой активностью воспалительного процесса является удобной моделью для гистологического изучения сопутствующей патологии органов дыхания, развивающейся в зонах, свободных от очагов туберкулёзной инфекции.

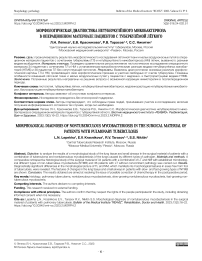

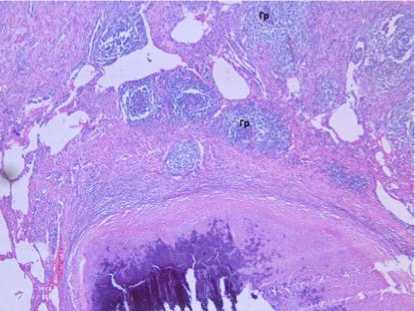

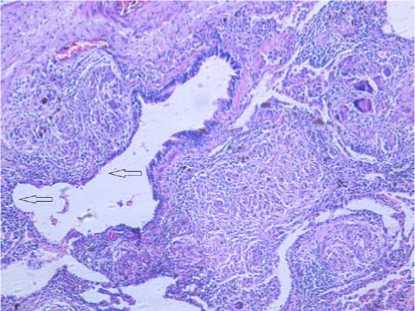

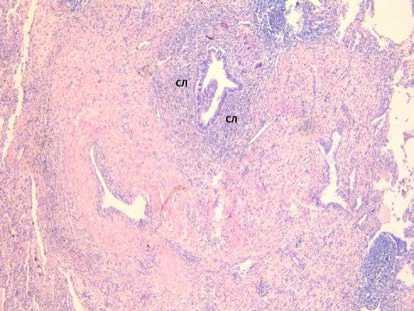

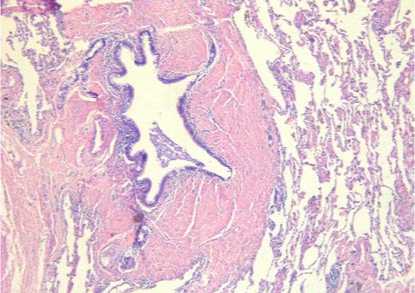

Как показало наше исследование аналогичные морфологические признаки состояния туберкулём наблюдаются у пациентов 1-й группы и сохраняются у пациентов с сочетанным поражением лёгких, где были выявлены медленно- или быстрорастущие штаммы микобактерий. Характерно, что как во 2-й, так и 3-й группе наблюдения процентное содержание туберкулём с низкой активностью определяется чаще (35,1 % и 32,3 % соответственно), чем в 1-й (23,1 %). В обеих этих группах в свободной от очагов туберкулёза лёгочной ткани хорошо заметны изменения, не характерные для туберкулёза. Так, в перифокальной и более отдалённой лёгочной паренхиме, которая в 1-й группе отличается наличием участков с малоизмененным гистологическим строением, при сочетанной патологии наблюдаются обширные лимфоцитарные инфильтраты, содержащие в т.ч. молодые и зрелые плазматические клетки, что особенно характерные для M.avium и M.intracellulare. В составе инфильтратов определяются гистиоцитарные и ги-стиоцитарно-макрофагальные гранулёмы без некроза (рис. 1). Они сливаются в более крупные конгломераты с признаками диффузного фиброзирования (рис. 2).

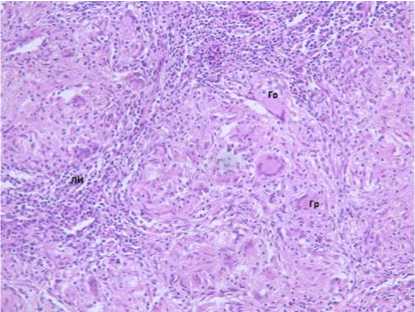

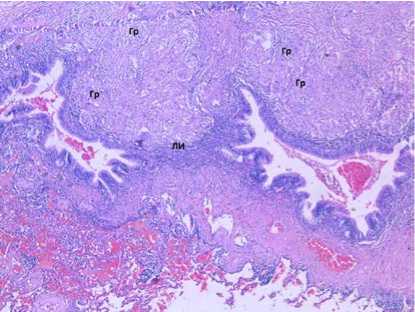

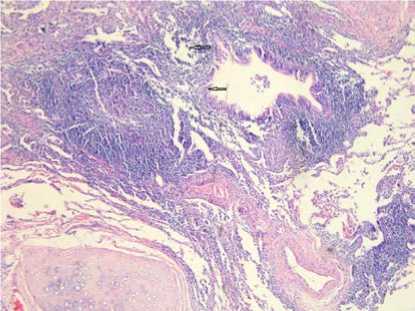

Особенно плотные лимфоцитарные инфильтраты рас-пологаются в свободной от очагов туберкулёза периброн-хиолярной лёгочной ткани, где гистиоцитарно-макро-фагальные гранулёмы могут сдавливать стенки терминальных воздухоносных путей (рис. 3). Сужение их просвета сопровождается дистрофическими изменениями слизистой, метаплазией реснитчатого эпителия в кубический или плоский (рис. 4). Подслизистый слой бронхиол инфильтрирован лимфоцитами, скопления которых частично сохраняются в окружающей фиброзно-измененной паренхиме (рис. 5).

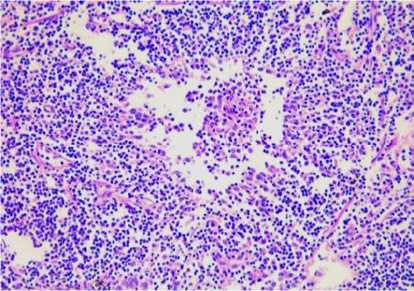

К наиболее характерным изменениям терминальных отделов ацинуса, вызываемым быстрорастущими штаммами микобактерий (3-я группа), следует отнести структурные показатели формирования не только лимфоцитарного, но и хронического констриктивного бронхиолита. В этом случае имеет место очаговый или распространённый некроз эпителиальной выстилки со скоплением слизи, клеточного детрита, лимфоцитов и макрофагов в просвете бронхиол. Отмеченные изменения сочетаются с иифильтрацией их стенок клеточными элементами воспаления, основу которых, по-прежнему, составляют лимфоциты (рис. 6).

Рисунок 1. Туберкулёма в стадии заживления, с наличием каль-цинатов, окружённая гистиоцитарно-макрофагальными гранулёмами (ГР). Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х 120

Figure 1. Tuberculoma in the healing stage, with the presence of calcinates, surrounded by histiocytic-macrophage granulomas (HG).

Hematoxylin and eosin staining. х 120

Рисунок 2. Сливающиеся между собой гистиоцитарно-макро-фагальные гранулёмы (ГР) с наличием коллагеновых волокон (КВ) в составе лимфоидного инфильтрата (ЛИ). Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х 320

Figure 2. Fused histiocytic-macrophage granulomas (HG) with the presence of collagen fibers (CF) within the lymphoid infiltrate (LI). Hematoxylin and eosin staining. х 320

Рисунок 3. Гистиоцитарно-макрофагальные гранулёмы (ГР) и лимфоидные инфильтраты в перибронхиолярной зоне лёгочной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х 220

Figure 3. Histiocytic-macrophage granulomas (HG) and lymphoid infiltrates in the peribronchiolar zone of lung tissue. Hematoxylin and eosin staining. х 220

Рисунок 4. Метаплазия реснитчатого эпителия (указано стрелкой) в терминальной бронхиоле. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х 220

Figure 4. Metaplasia of ciliated epithelium (indicated by arrow) in the terminal bronchiole. Hematoxylin and eosin staining. х 220

Рисунок 5. Скопления лимфоцитов (СЛ) в окружающей бронхиолу фиброзно-измененной лёгочной паренхиме. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х 100

Figure 5. Clusters of lymphocytes (SLs) in the fibrotic-altered pulmonary parenchyma surrounding the bronchiole. Hematoxylin and eosin staining. х 100

Рисунок 6. Некроз эпителиальной выстилки (указано стрелкой), инфильтрация стенок бронхиолы клеточными элементами воспаления. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х 180

Figure 6. Necrosis of epithelial lining (indicated by arrow), infiltration of bronchiolar walls with cellular inflammatory elements. Hematoxylin and eosin staining. х 180

Особенно плотно они распределены в подслизистом слое, но часто распространяются на гладкомышечный и подлежащую лёгочную паренхиму. В её составе определяются ограниченные некрозы, что особенно характерно для M.abscessus (рис. 7). В этой группе наблюдения обращает внимание выявление в одном и том же случае разных этапов формирования хронического бронхиолита. Это может быть картина экссудативного лимфоцитарного воспаления без заметного фиброзирования подслизистого слоя или с выраженной пролиферацией гистиоцитов и фибробластов между эпителиальной выстилкой и мышечным слоем. Разрастание фиброзной ткани приводит к частичному или полному закрытию просвета терминальных бронхиол, формированию признаков хронического констриктивного бронхиолита (рис. 8).

Концентрическое сужение терминальных бронхиол, развитие бронхиолоэктазов со стазом секрета часто сочетается с реактивным васкулитом в прилежащих участках паренхимы, которая сохраняет воздушность. При этом быстрорастущие штаммы микобактерий, очевидно, не вызывают формирования выраженных гистиоцитарно-мак-рофагальных гранулём, которые более характерны для медленнорастущих НТМБ.

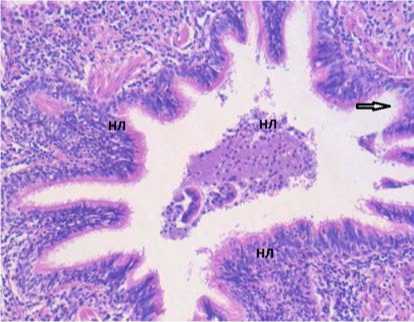

Морфологическое исследование операционного материала больных туберкулёзом, не имеющих сопутствующей лёгочной патологии (группа 1), показало, что картина экссудативного бронхиолита наблюдается в основном в перифокальной зоне туберкулём с признаками высокой или умеренной активности воспалительного процесса. Гистологические изменения бронхиол отражают повреждение эпителия, скопления клеточного детрита, инфильтрацию стенок клеточными элементами воспаления, среди которых преобладают не лимфоциты, как при НМ, а макрофаги и полиморфноядерные лейкоциты (рис. 9). Последние образуют скопления в слизисто-гнойном содержимом люме-нальных отделов ацинуса. Необходимо подчеркнуть, что ни в одном из рассмотренных случаев этой группы мы не наблюдали лимфоцитарные бронхиолиты, характерные для пациентов с сочетанным поражением органов дыхания нетуберкулёзным микобактериозом.

Заключение

Выявленные различия в морфологической картине туберкулёза и нетуберкулёзного микобактериоза лёгких позволяют проводить дифференциальную диагностику в операционном материале лёгких при сочетании этих двух патологий у одного и того же пациента. Характерно, что нетуберкулёзный микобактериоз сохраняет свои гистологические признаки на фоне туберкулёзного воспаления и развивается в участках, свободных от очагов туберкулёза. Морфологические признаки заболевания различаются для медленно- и быстрорастущих видов нетуберкулёзных микобактерий, что отражает продуктивный характер изменений для первых и более выраженный, деструктивный – для вторых.

Рисунок 7. Микронекроз (МН) в составе лимфоцитарно-макрофагального инфильтрата в перибронхиолярной лёгочной ткани.

Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х 360

Figure 7. Micronecrosis (MN) as part of lymphocytic-macrophage infiltrate in peribronchiolar lung tissue. Hematoxylin and eosin staining. x 360

Рисунок 8. Констриктивный бронхиолит с разрастанием гладкомышечной и фиброзной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. x 220

Figure 8. Constrictive bronchiolitis with overgrowth of smooth muscle and fibrous tissue. Hematoxylin and eosin staining. x 220

Рисунок 9. Повреждение эпителиальной выстилки (обозначено стрелкой), нейтрофильные лейкоциты (НЛ) в стенке и слизистогнойном содержимом бронхиолы. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. x 320

Figure 9. Damage to the epithelial lining (indicated by arrow), neutrophilic leukocytes (NL) in the wall and mucosal purulent contents of the bronchiole. Hematoxylin and eosin staining. x 320

Для медленнорасутущих штаммов микобактерий характерны:

-

1) обширные клеточные инфильтраты в лёгочной ткани и вокруг терминальных воздухоносных путей, содержащие преимущественно лимфоциты различной степени зрелости, в т.ч. плазматические клетки;

-

2) многочисленные, разновеликие, рыхлые гистиоци-тарно-макрофагальные гранулёмы без некроза с тенденцией к слиянию между собой в составе лимфоидных инфильтратов;

-

3) фибробластические фокусы с активацией диффузного фибриллогенеза в зонах гранулематозной реакции;

-

4) дистрофические изменения бронхиолярного эпителия с обильной инфильтрацией слизистого и подслизистого слоя лимфоидными клетками, формированием признаков лимфоцитарного бронхиолита;

-

5) развитие очагов фиброза на месте увядающих лимфоидных инфильтратов.

Для быстрорастущих штаммов микобактерий характерны:

-

1) отсутствие выраженной гранулематозной реакции и редкое выявление гистиоцитарно-макрофагальных гранулём;

-

2) некроз реснитчатого эпителия, отек и инфильтрация клеточными элементами воспаления с преобладанием лимфоцитов, примесью макрофагов и нейтрофильных

лейкоцитов, слизистого и/или подслизистого слоя терминальных бронхиол, отражающих развитие экссудативного лимфоцитарного бронхиолита;

-

3) развитие фиброзных изменений подслизистого слоя и формирование признаков хронического констриктивного бронхиолита;

-

4) развитие воспалительного процесса в перибронхио-лярной лёгочной паренхиме с очаговыми скоплениями лимфоцитов и нейтрофильных лейкоцитов, неказеозным некрозом;

-

5) полиморфные очаги фиброзной ткани различной степени зрелости в субплевральной зоне.

Таким образом, нетуберкулёзный микобактериоз, вызванный разными видами нетуберкулёзных микобактерий, имеет характерные тканевые и клеточные реакции, отражающие патогенез заболевания, отличный от туберкулёзного воспаления, на фоне заживления которого он может прогрессировать. При этом ключевое значение имеет оценка характера воспалительной реакции, наличия и распространённости фиброзных изменений, влияющих на состояние газообменной функции органа [3]. Эти данные необходимо учитывать при коррекции терапевтического лечения с учётом наличия у пациента не только туберкулёза, но и нетуберкулёзного микобактериоза.

Список литературы Морфологическая диагностика нетуберкулёзного микобактериоза в операционном материале пациентов с туберкулёмой лёгкого

- Эргешов А.Э., Шмелев Е.И., Ковалевская М.Н., Ларионова Е.Е., Черноусова Л.Н. Нетуберкулёзные микобактерии у пациентов с заболеваниями органов дыхания (клинико-лабораторное исследование). Пульмонология. 2016;26(3):303-308. [Ergeshov A.E., Shmelev E.I., Kovalevskaya M.N., Larionova E.E., Chernousova L.N. Nontuberculous mycobacteria in patients with respiratory diseases (clinical and laboratory examination). Pulmonology. 2016;26(3):303-308. (In Russ.)]

- Лепеха Л.Н., Красникова Е.В., Макарьянц Н.Н., Смирнова Т.Г., Саргсян А.П. Тканевые и клеточные реакции лёгких, вызванные различными штаммами медленнорастущих микобактерий. Вестник ЦНИИТ. 2020;4:27-34. [Lepekha L.N., Krasnikova E.V., Makaryants N.N., Smirnova T.G., Sargsyan A.P. Tissue and cellular reactions of the lungs caused by various strains of slow-growing mycobacteria. Bulletin of the Central Research Institute. 2020;4:27-34. (In Russ.)]

- Лепеха Л.Н., Амансахедов Р.Б., Макарьянц Н.Н., Дмитриева Л.И., Шергина Е.А., Саргсян А.П., Эргешов А.Э. Структурно-функциональная характеристика бронхиолитов, вызванных быстрорастущими штаммами нетуберкулёзных микобактерий. Вестник ЦНИИТ. 2023;1:40-51. [Lepekha L.N., Amansakhedov R.B., Makaryants N.N., Dmitrieva L.I., Shergina E.A., Sargsyan A.P., Ergeshov A.E. Structural and functional characteristics of bronchiolitis caused by fast-growing strains of non-tuberculosis mycobacteria. Bulletin of the Central Research Institute. 2023;1:40-51. (In Russ.)]

- Литвинов В.И., Макарова М.В., Краснова М.А. Нетуберкулёзные микобактерии. М.: МНПЦБТ, 2008: 256. [Litvinov V.I., Makarova M.V., Krasnova M.A. Non-tuberculosis mycobacteria. Moscow: MNPTSBT, 2008:256. (In Russ.)]

- Piersimoni C., Daley C. Epidemiology of human pulmonary infection with nontuberculosis mycobacteria. Clin.ChestMed. 2002;23:553-567.

- Анисимова А.И., Павлова М.В., Арчакова Л.И., Сапожникова Н.В., Чернохаева И.В., Гаврилов П.В., Соколович Е.Г. Микобактериозы лёгких: сложности диагностики и лечения (обзор литературы). Медицинский альянс. 2020;8(1):25-31. [Anisimova A.I., Pavlova M.V., Archakova L.I., Sapozhnikova N.V., Chernokhaeva I.V., Gavrilov P.V., Sokolovich E.G. Mycobacterioses of the lungs: difficulties of diagnosis and treatment (literature review). Medical Alliance. 2020;8(1):25-31. (In Russ.)]

- Гунтупова Л.Д., Борисов С.Е., Соловьева И.П., Макарова М.В., Хачатурьянц Е.Н. Микобактериозы во фтизиопульмонологической практике: обзор литературы и собственный опыт. Практическая медицина. 2011 ;3(51):39-50. [Guntupova L.D., Borisov S.E., Solovyova I.P., Makarova M.V., Khachaturyants E.N. Mycobacterioses in phthisiopulmonological practice: literature review and own experience. Practical medicine. 2011;3(51):39-50. (In Russ.)]

- Wolinsky E. Nontuberculous mycobacteria and associated diseases. Am RevRespir Dis. 1979;119:107-159.

- Wu UI, Holland SM. Host susceptibility to non-tuberculous mycobacterial infections. Lancet Infect Dis. 2015;15:968-980.

- Багиров М.А., Лепеха Л.Н., Садовникова С.С. Показания к хирургическому лечению туберкулём в современных условиях. Туберкулёз и социально значимые заболевания. 2018;2:43-49. [Bagirov M.A., Lepekh L.N., Sadovnikova S.S. Indications for surgical treatment of tuberculosis in modern conditions. Tuberculosis and socially significant diseases. 2018;2:43-49. (In Russ.)]

- Михайловский А.М., Чуркин С.А., Пашкова Н.А., Лепеха Л.Н. Частота выявления и ообенности морфологии нетуберкулёзного мико-бактериоза у больных на поздней стадии ВИЧ-инфекции (по данным Оренбургской области). Туберкулёз и болезни лёгких. 2016;94(12):57-61. [Mikhailovsky A.M., Churkin S.A., Pashkova N.A., Lepekh L.N. Frequency of detection and prevalence of morphology of non-tuberculosis mycobacteriosis in patients at a late stage of HIV infection (according to the Orenburg region). Tuberculosis and lung diseases. 2016;94(12):57-61. (In Russ.)]

- Лепеха Л.Н., Михайловский А.М., Скороварова Н.И., Комиссарова О.Г. Морфологическая диагностика микобактериозов у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Туберкулёз и социально-значимые заболевания. 2019;1:86-87. [Lepekha L.N., Mikhailovsky A.M., Skorovarova N.I., Komissarova O.G. Morphological diagnostics of mycobacterioses in patients at late stages of HIV infection. Tuberculosis and socially significant diseases. 2019;1:86-87. (In Russ.)]

- Sangbong Choia, Kyle J. Pottsb, Meghan D. Althoffc, Guillermo Jimenezd, Xiyuan Baic, Kara M. Calhounc et al. Histopathologic Analysis of Surgically Resected Lungs of Patients with Non-tuberculous Mycobacterial Lung Disease: a Retrospective and Hypothesis-generating Study. YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE 94. 2021:527-535.

- Амансахедов Р.Б., Лепеха Л.Н., Дмитриева Л.И., Андриевская И.Ю., Сигаев А.Т., Макарьянц Н.Н., Романов В.В., Эргешов А.Э. Рент-генморфологическая семиотика нетуберкулёзных микобактериозов лёгких. Вестник рентгенологии и радиологии. 2018;99(4): 184—190. [Amansakhedov R.B., Lepeha L.N., Dmitrieva L.I., Andrievskaya I.Yu., Sigaev A.T., Makaryants N.N., Romanov V.V., Ergeshov A.E. Radiomor-phological semiotics of non-tuberculosis mycobacterioses of the lungs. Bulletin of Radiology and Radiology. 2018;99(4):184-190. (In Russ.)]

- Лепеха Л.Н., Красникова Е.В., Макарьянц Н.Н., Ларионова Е.Е., Никитин С.С. Особенности морфологических изменений органов дыхания, вызванных быстрорастущими нетуберкулёзными микобактериями. Актуальные вопросы военной фтизиатрии: сборник научных трудов. Ярославль-Пушкино, МО: Канцлер. 2022;13:80-91. [Lepekha L.N., Krasnikova E.V., Makaryants N.N., Larionova E.E., Nikitin S.S. Features of morphological changes in the respiratory organs caused by fast-growing non-tuberculosis mycobacteria. Topical issues of military phthisiology: collection of scientific papers. Yaroslavl-Pushkino, Moscow region: Chancellor. 2022;13:80-91. (In Russ.)]

- Тарасов Р.В., Садовникова С.С., Красникова Е.В., Лепеха Л.Н., Багиров М.А. Пример успешного лечения распространенного туберкулеза с одновременной коррекцией постпневмонэктомической медиастинальной легочной грыжей полимерным сетчатым имплантом. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2022;12(4):69-73. [Tarasov R.V., Sadovnikova S.S., Krasnikova E.V., Lepekha L.N., Bagirov M.A. An example of successful treatment of advanced tuberculosis with simultaneous correction of postpneu-monectomy mediastinal pulmonary hernia with a polymer mesh implant. Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ". Rehabilitation, Doctor and Health. 2022;12(4):69-73. (In Russ.)] https://doi.org/10.20340/vmi-rvz.2022.4.CASE.5