Морфологическая характеристика и клиническое значение разных типов сосудов в ткани регионарных лимфатических узлов у больных раком желудка

Автор: Тишкова Е.Ю.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 3 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

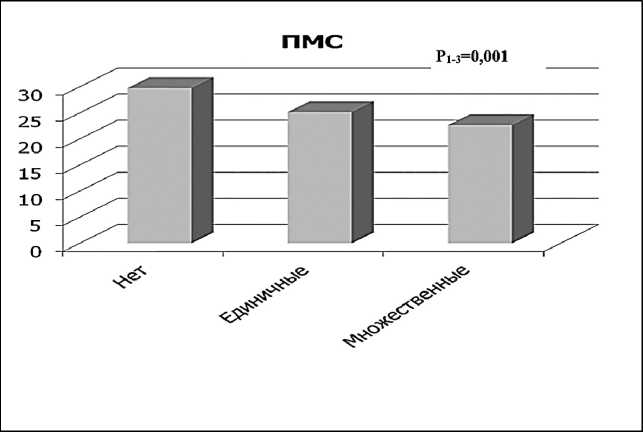

Введение: Особенности ангиогенеза в регионарных лимфатических узлах (РЛУ) у больных РЖ изучены недостаточно.Поэтому цель нашего исследования - дать морфологическую характеристику и клиническую оценку разным типам сосудов в ткани РЛУ у больных РЖ. Материалы и методы: Исследованы гистопрепараты регионарных ЛУ без метастазов у 32 больных РЖ. Срезы окрашивались гематоксилином Майера и эозином и иммуногистохтитчески (ИГХ) с помощью антител к CD34. Результаты: Установлено, что плотность клеток, экспрессирующих СД34 в ЛФ ЛУ коррелирует с ПМС в корковом слое ЛУ (r=0,483, р=0,005), плотностью клеток в ЛУ (r=0,550, р=0,01), и количеством ЛФ в слизистой оболочке желудка (СОЖ) (r=0,576, р=0,001). Плотность клеток, экспрессирующих СД34 в ЛФ ЛУ была выше, при множественных ЛФ в СОЖ (7,21+2,91 и 13,47+6,45, соответственно при единичных и при множественных ЛФ в СОЖ, р=0,006).В ткани РЛУ выявлены 3 типа сосудов, имеющих различную морфологию и клиническое значение: капилляры обычного строения, дилятированные капилляры и атипичные сосуды. ПМС в корковом слое ЛУ коррелировала со стадией РЖ (r= -0,410, р=0,01) и количеством метастазов в РЛУ (r= -0,440, р=0,01). ПМС была ниже при местно-распространенном РЖ (28,4+4,91, 32,5+13,32 и 23,79+6,193 микрососудов на УЕП, соответственно при стадии T1-2N0М0, T3N0М0 и T2-4N1-2М0, р1-3=0,02) и множественных метастазах в РЛУ (29,8+8,51, 25,2+5,82 и 22,7+6,63 микрососудов на УЕП, соответственно при отсутствии, единичных и множественных MTS, р1-3=0,001). Наличие множественных атипичных сосудов также коррелировало со стадией рака желудка (r=0,390, р=0,04) и 3-летней безрецидивной выживаемостью (r=0,630, р=0,002). При этом для начальных стадий РЖ было характерно отсутствие атипичных сосудов в паракортикальном слое. Тогда как при местно-распространенном РЖ чаще выявлялись атипичные сосуды. При наличии множественных атипичных сосудов в ткани РЛУ отмечалось снижение 3-летней безрецидивной выживаемости с 87% до 42,9% (р=0,03). В то время как сохранность синусов в ЛУ связана с ее увеличением (83,8% и 57,1%, соответственно при сохранности и отсутствии синусов в РЛУ, р=0,04). Выводы: Таким образом, полученные данные свидетельствуют о тесной связи лимфопролиферативных процессов в лимфатических узлах и слизистой оболочке желудка между собой и с процессами ангиогенеза. Происхождение атипичных сосудов требует дальнейших исследований.

Рак желудка, ангиогенез, регионарные лимфатические узлы

Короткий адрес: https://sciup.org/14045498

IDR: 14045498

Текст научной статьи Морфологическая характеристика и клиническое значение разных типов сосудов в ткани регионарных лимфатических узлов у больных раком желудка

Основной причиной смерти от РЖ, как и от других злокачественных новообразований, является возникновение метастазов. В связи с этим, идентификация маркеров, связанных с метастатическим потенциалом опухоли, важна как для планирования терапии, так и для прогнозирования результатов лечения онкологических больных.

Распределение больных по локализации опухоли, гистологическому типу и степени дифференцировки опухоли, количеству метастазов в РЛУ (стадия N), стадии заболевания представлены в таблице № 1.

В ткани РЛУ на условную единицу площади проводили подсчет плотности:

-

• микрососудов (капилляры обычного строения) в корковом слое лимфатического узла;

-

• лимфоцитов в лимфоидных фолликулах (ЛФ);

-

• клеток, экспрессирующих СД34 в лимфоидных фолликулах лимфатического узла.

Полуколичественным способом оценивали:

-

• количество ЛФ в ткани РЛУ (отсутствуют, расположены только в корковом веществе, расположены по всей площади РЛУ);

-

• наличие герминативных центров (ГЦ) в них (нет, есть);

-

• сохранность синусов (нет, есть);

-

• количество дилятированных капиллляров и атипичных сосудов (нет, единичные, множественные).

Полученные данные сопоставлены с клиническими особенностями РЖ: локализацией, гистологическим типом, степенью дифференцировки опухоли, глубиной инвазии (Т) и наличием метастазов в РЛУ (N), стадией заболевания. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программы «Статистика 6.0». Сравнение показателей между группами проводили параметрическим и непараметрическими методами (LSD Test и Mann-Whitney тесты). Взаимосвязь между различными показателями определяли, используя параметрический метод (Pearson) и непараметрические методы (ранговой корреляции по Spearman и гамма). Достоверность различий частот признаков в изучаемых группах оценивали с помощью критерия χ 2. Анализ общей и безрецидивной 3-х летней выживаемости выполняли по методу Каплана-Майера (Kaplan-Meier). Сравнение показателей выживаемости между группами больных проводили с использованием Long-Rank теста. Различия между показателями считали достоверными при p<0,05.

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что в ткани РЛУ встречается несколько типов сосудов, отличающихся по морфологии, клинической значимости. Нами были выделены следующие типы сосудов:

-

• капилляры обычного строения;

-

• дилятированные капилляры;

-

• атипичные сосуды.

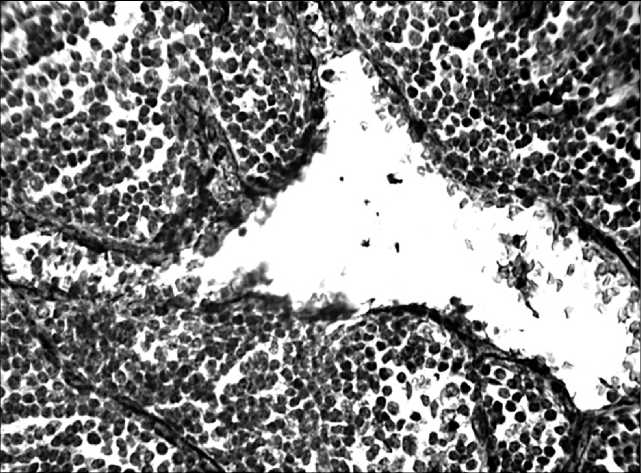

Дилятированные капилляры отличались от капилляров обычного строения большим диаметром (50–100 мкм), неправильной формой, локализацией не только в кортикальном слое, но и в центральной части РЛУ (Рис.1).

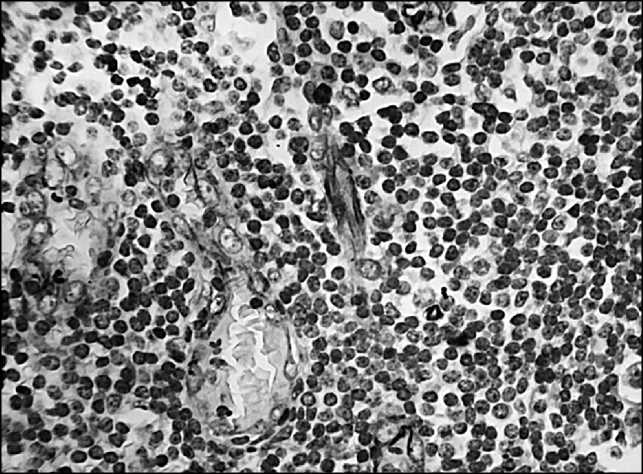

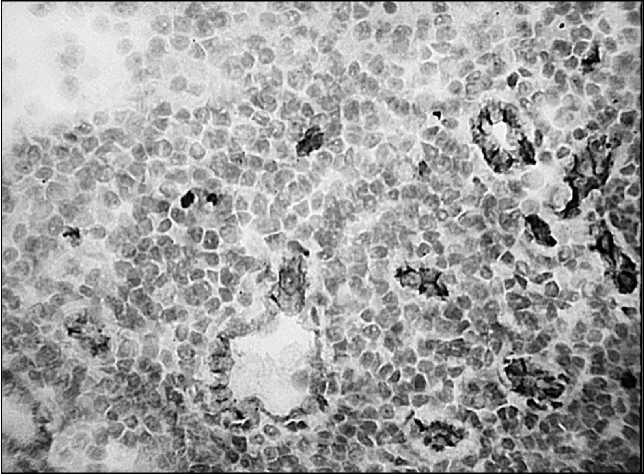

Что касается атипичных сосудов, расположенных в паракортикальной зоне, то они имели различный диаметр и форму. Главной особенностью их было то, что их стенки были выстланы клетками с крупными, светлыми ядрами разной формы и размеров, иногда с хорошо заметными ядрышками (Рис.2). Клетки вплотную прилежат друг к другу, имеют узкий ободок цитоплазмы, экспрессирующей СД34. Базальная мембрана четко не прослеживается. Иногда встречались группы клеток без просвета (Рис.3). В некоторых сосудах отсутствовало содержимое, в отдельных наблюдались эритроциты.

Также в ткани РЛУ встречались отдельные клетки, экспрессирующие СД34.

Таблица 1. Распределение больных по локализации опухоли, гистологическому типу и степени дифференцировки опухоли, количеству метастазов в РЛУ (стадия N), стадии заболевания.

|

Локализация |

Гистологический тип и степень дифференцировки |

Количество метастазов |

Стадия заболевания |

||||||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

||||

|

Верхняя треть |

6 |

19,0 |

Высокодифференцированный рак |

7 |

21,9 |

N0 |

18 |

56,0 |

Т 1–2N0M0 |

12 |

37,5 |

|

Средняя треть |

8 |

25,0 |

Умереннодифференцированный рак |

6 |

18,75 |

N1 |

6 |

19,0 |

T3N0M0 |

6 |

18,75 |

|

Нижняя треть |

17 |

53,0 |

Перстневиднокле-точный рак |

15 |

46,9 |

N2 |

8 |

25,0 |

T2–4N1–2M0 |

14 |

43,75 |

|

тотальный |

1 |

3,0 |

Низкодифференци-рованный рак |

4 |

12,5 |

||||||

Рисунок 1. Атипичные сосуды. Выражен ядерный полиморфизм выстилающих клеток, ядра с хорошо заметными ядрышками (х400).

Рисунок 1. Дилятированный капилляр в корковом слое РЛУ: ИГХ окраска с антителами к CD34 (х400).

Рисунок 3. Атипичные сосуды в кортикальном слое РЛУ.

Клетки вплотную прилежат друг к другу, имеют узкий ободок цитоплазмы, экспрессирующей СД34. Базальная мембрана четко не прослеживается: ИГХ окраска с антителами к CD34 (х400).

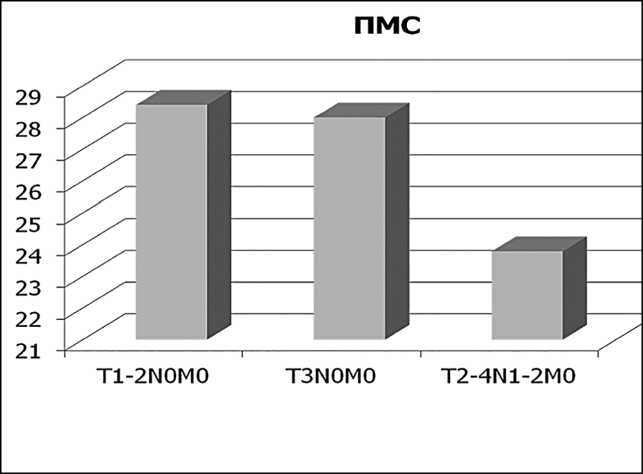

Рисунок 4. Плотность микрососудов в корковом слое ЛУ в зависимости от стадии РЖ..

Рисунок 5. Плотность микрососудов в корковом слое ЛУ в зависимости от количества регионарных метастазов.

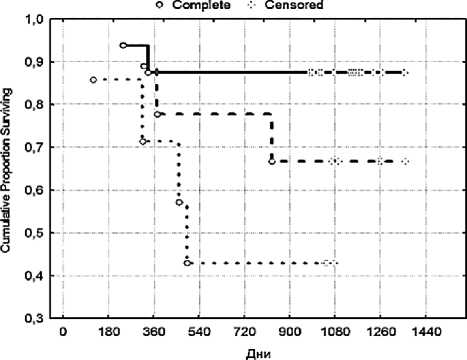

3-летняя безрецидивная выживаемость пациентов РЖ в зависимости от наличия атипичных сосудов.

единичные множественные

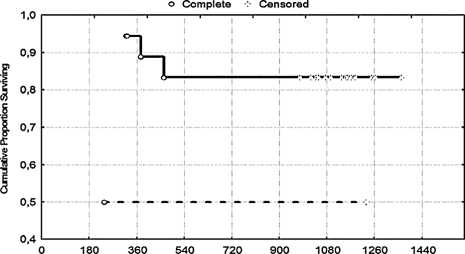

Рисунок 6. 3-летняя безрецидивная выживаемость пациентов РЖ в зависимости от наличия синусов в РЛУ.

Отечественные исследования в области фундаментальной и клинической онкологии

Дни

Рисунок 7. 3-летняя безрецидивная выживаемость пациентов РЖ в зависимости от наличия атипичных сосудов.

Таблица 2. Атипичные сосуды в зависимости от стадии РЖ.

|

Атипичные сосуды |

Стадия РЖ |

||

|

Т 1–2 N0 |

T3N0 |

T2–4N1–2 |

|

|

Нет,% |

66,67 |

50,0 |

35,7 |

|

Единичные,% |

25,0 |

16,7 |

35,7 |

|

Множественные,% |

8,33 |

33,3 |

28,5 |

Проведенный анализ показал, что плотность отдельных клеток, экспрессирующих СД34 в ЛФ РЛУ коррелирует с плотностью микрососудов в корковом слое РЛУ (r=0,483, р=0,005), плотностью лимфоцитов в РЛУ (r=0,550, р=0,01).

Установлены отрицательные корреляции между ПМС в корковом слое РЛУ и стадией заболевания (r= –0,410; p=0,005). Наиболее низкие показатели наблюдались при наличии метастазов в РЛУ, высокие показатели были характерны для раннего РЖ (соответственно, 28,4+4,91, 32,5+13,32; и 23,79+6,193 микрососудов на УЕП при стадии T1–2N0М0, T3N0М0 и T2–4N1–2М0, р1–3=0,02) (рис.7).

ПМС также была выше при множественных метастазах, чем при единичных или их отсутствии и множественных метастазах в РЛУ (29,8+8,51, 25,2+5,82 и 22,7+6,63 микрососудов на УЕП, соответственно при отсутствии, единичных и множественных MTS, р1–3=0,001) (Рис. 8).

В отличие от капилляров обычного строения атипичные сосуды чаще встречались при местно-распространенном РЖ, нежели при начальных стадиях (соответственно, 8,33%, 33,3% и 28,5% при T1–2N0, T3N0 и T2–4N1–2) (Таблица 2).

Анализ выживаемости в зависимости от изучаемых факторов показал, что с 3-летней безрецидивной выжа-ваемостью коррелировало наличие синусов (r=0,539, р=0,005) и атипичных сосудов в РЛУ (r=0,630, р=0,002). При наличии синусов 3-х летняя безрецидивная выживаемость пациентов РЖ была выше, чем при их отсутствии (83,3% и 57,1% соответственно, р=0,09) (Рис. 9).

При множественных атипичных сосудах отмечается снижение 3-летней безрецидивной выживаемости с 87,5% до 42,9% (р=0,03) (Рис. 10).

Обсуждение

В настоящее время ангиогенез рассматривается как важнейший маркер прогноза течения заболевания, наличия метастазов и чувствительности к противоопухолевой терапии (Kovaliova O.l. et al., 2010).

Описано несколько типов ангиогенеза: почкование – образование новых сосудов из эндотелиальных ростков; кооптация – образование новых сосудов за счет находящихся вблизи сосудов; опухолевая мимикрия – выстилка стенки сосуда опухолевыми клетками; интусуспективный ангиогенез – деление просветов капилляров за счет втяжения их стенок внутрь сосуда с образованием перегородок; васкулогенез – образование сосудов из ангиобластов.

Следует отметить, что большинство исследований при РЖ и злокачественных новообразованиях других локализаций касается оценки ангиогенеза в опухоли или прилежащих тканях. Особенности ангиогенеза в регионарных лимфатических узлах (РЛУ) у больных РЖ изучены недостаточно. Данные об особенностях ангиогенеза в основном касаются изучения экспрессии VEGF в ткани РЛУ [13,15,17]. При злокачественных новообразованиях ряд авторов наблюдали реактивные изменения со стороны РЛУ. Эти изменения касались синусов РЛУ и выстилающих их клеток. Увеличение экспрессии VEGF наблюдалось не только в ткани опухоли, но и в ткани РЛУ, что коррелировало с наличием метастазов в них. Повышение экспрессии VEGF в опухолевых клетках вызывало гиперплазию перитуморальных лимфатических сосудов и увеличивало скорость потока лимфы на 40%. При этом количество опухолевых клеток, обнаруживаемых в ткани РЛУ, увеличивалось почти в 200 раз и в 4 раза возрастало количество метастазов в РЛУ [13]. Эти данные свидетельствуют о том, что процессы метастазирования в РЛУ тесно связаны с процессами неоангиогенеза в них, что может быть использовано в лечебной тактике.

У пациентов с немелкоклеточным раком легкого прослеживалась корреляция с наличием метастазов в РЛУ, экспрессией VEGF и рецепторов к нему (VEGF-ре-цептор-3) [15].

Нами были выявлены различные типы сосудов. Капилляры обычного строения, дилятированные капилляры, которые отличались от капилляров обычного строения большим диаметром (50–100 мкм), неправильной формой, локализацией не только в кортикальном слое, но и в центральной части РЛУ. А также атипичные сосуды, расположенные в паракортикальной золи, имеющие различный диаметр и форму. Стенки этих сосудов были выстланы клетками с крупными, светлыми ядрами разной формы и размеров, иногда с хорошо заметными ядрышками. Клетки прилежат вплотную друг к другу, имеют узкий ободок цитоплазмы экспрессирующей СД34. Базальная мембрана четко не прослеживается.

Плотность капилляров обычного строения была выше при начальных стадиях РЖ, в то время как атипичные сосуды чаще встречались у больных с метастазами. Кроме того, при наличии множественных атипичных сосудов отмечалось снижение 3-летней безрецидивной выживаемости, а сохранность синусов связана с её увеличением.

Происхождение атипичных сосудов остается неясным и требует дальнейших исследований.

Считаем необходимым продолжить изучение связи плотности микрососудов в корковом слое ЛУ и сохранности синусов в них с факторами прогрессии РЖ.

Выводы

Плотность клеток, экспрессирующих СД34 тесно связана с активностью лимфопроли-феративных процессов в СОЖ и ткани РЛУ.

В ткани РЛУ выявлены 3 типа сосудов, имеющих различную морфологию и клиническое значение. Нали- чие множественных атипичных сосудов в ткани РЛУ связано со снижением 3-летней безрецидивной выживаемости с 87% до 42,9% (р=0,03). В то время как сохранность синусов в ЛУ связана с ее увеличением (83,8% и 57,1%, соответственно при сохранности и отсутствии синусов в РЛУ, р=0,04).

Со стадией РЖ были связаны ПМС и количество атипичных сосудов в ткани РЛУ. При этом для начальных стадий РЖ была характерна наибольшая ПМС и отсутствие атипичных сосудов в паракортикальном слое. Тогда как при местно-распространенном РЖ отмечается наименьшая ПМС и чаще выявлялись атипичные сосуды.

Список литературы Морфологическая характеристика и клиническое значение разных типов сосудов в ткани регионарных лимфатических узлов у больных раком желудка

- Давыдов М. И., Аксель Е. М. Заболеваемость злокачественными новообразованиями и смертность от них в странах СНГ в 2005 году//Вестник РАМН.-2007.-№ 11.-С. 45-49

- Давыдов М. И., Аксель Е. М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2001 году. М.: Медицинское информационное агентство, 2003. С. 95-97, 223-224

- Давыдов М. И., Туркин И. Н., Полоцкий Б. Е. и др. Результаты хирургии раннего рака желудка//Вестник Московского онкологического общества. 2008. № 9. С. 2-8

- Давыдов М. И., Тер-Ованесов М. Д. Современная стратегия хирургического лечения рака желудка//Современная онкология. 2000. Т. 2, № 1. С. 4-10

- Каприн АД, Старинский В. В., Петрова Г. В., ред. Злокачественные новообразования в России в 2012 году (заболеваемость и смертность). М.: ФГБУ «МНИОИ им. П. А. Герцена»; 2014

- Степанов И. В., Завьялова М. В., Григорьева Е. С., Букурова Ю. А., Афанасьев С. Г., Чердынцева Н. В. Клинико-морфологические и молекулярно-генетические особенности интерстициального и диффузного типов карцином желудка//Сибирский онкологический журнал. 2010. № 4 (40). С. 56-60

- Folkman J., Watson K., Ingber D. Hanahan D.//Nature. 1989. V. 339. P. 58

- Folkman J., Merler E., Abernathy C., Williams C. Isolation of a tumour factor responsible for angiogenesis//J. Exp. Med., 1971, v.133.P.275-288

- Kovaliova O. I., Khomeriki S. G., Lazebnik L. B. Markers of angiogenesis in gastric mucosa in patients with H. pylori-associated chronic gastritis//Helicobacter. -2010.-V.15, № 4.-P. 352-353

- Lazar D., Taban S., Raika M., Sporea I., Cornianu M., Goldiş A. et al. Immunohistochemical evaluation of the tumor neoangiogenesis as a prognostic factor for gastric cancers. Romanian Journal of Morphology and Embryology. 2008; 49 (2): 137-148

- Shubik P. Vascularization of tumours: a review//J. Cancer Res. Clin. Oncol., 1982, v.103. P.211-222

- Schor A. M., Schor S. L. Tumor angiogenesis//J. Pathology, 1983, v.141 P.385-413

- Hoshida T1, Isaka N, Hagendoorn J. et al. Imaging steps of lymphatic metastasis reveals that vascular endothelial growth factor-C increases metastasis by increasing delivery of cancer cells to lymph nodes: therapeutic implications//Cancer Res. 2006.-№ 66 (16).-р.75-80

- Nagy J. A., Dvorak H. F. Heterogeneity of the tumor vasculature: the need for new tumor blood vessel type-specific targets. Clin Exp Metastasis. 2012; 29 (7): 657-62

- Nwogu CE1, Yendamuri S, Tan W, Kannisto E, Bogner P. et al. Lung cancer lymph node micrometastasis detection using real-time polymerase chain reaction: correlation with vascular endothelial growth factor expression//J Thorac Cardiovasc Surg.-2013 Mar.-№ 145 (3).-р.185-189

- Wang Y. D., Wu P., Mao J. D., Huang H., Zhang F. Relationship between vascular invasion and microvessel density and micrometastasis. World J Gastroenterol. 2007; 46 (13): 6269-6273

- Zeng Y1, Opeskin K, Baldwin ME, Horvath LG, et al. Expression of vascular endothelial growth factor receptor-3 by lymphatic endothelial cells is associated with lymph node metastasis in prostate cancer//Clin Cancer Res.-2004 Aug 1.-№ 10 (15).-р. 218-225