Морфологическая характеристика печени в разные фазы инвазии Opisthorchis felineus у кроликов Oryctolagus cuniculus

Автор: Сидельникова Алевтина Анатольевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Морфологические изменения печени, как основного органа, в котором локализуется Opisthorchis felineus, по данным литературы характеризуются значительными структурными отличиями в острой и хронической фазах заболевания. Сравнительная характеристика морфологических изменений печени в разных фазах описторхоза в эксперименте у кроликов, таких как Oryctolagus cuniculus, не производилась. Для моделирования острой и хронической фазы инвазии животные были разделены на две группы наблюдения. Гистологический материал обработан стандартными методами, срезы ткани печени окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван-Гизон для выявления структур соединительной ткани. Гистологические препараты исследованы методами светооптической микроскопии с иммерсией, видеомикроскопии с морфометрией. В результате исследования установлено, что в острую фазу описторхоза преобладает общая инфильтрация области портального тракта по сравнению с инфильтрацией стенки желчных протоков, в хроническую фазу толщина инфильтрата стенки желчных протоков приближается к значениям общей. Клеточный состав инфильтратов характеризуется наличием в обеих фазах лимфоцитов, фибробластов, эпителиодных клеток и клеток инородных тел, если в острой фазе инвазии преобладают макрофаги, то в хронической - фиброциты и тучные клетки. Гепатоциты в острой фазе имеют нарушения тинкториальных свойств кариолеммы и цитоплазмы, преимущественно за счет сегрегации зернистости. В хронической фазе описторхоза встречаются полиплоидные гепатоциты. Соединительная ткань области портального тракта в обеих фазах количественно преобладает по сравнению с соединительной тканью области пограничных пластинок. Максимальное количество соединительной ткани в области портального тракта в хронической фазе возрастает в 4,4 раза по сравнению с острой фазой паразитарного заболевания. Таким образом, морфологические изменения печени кроликов в разных фазах характеризуются как общностью, так и существенными отличиями, заключающимися в разном клеточном составе зоны инвазии, количестве образованной соединительной ткани в разных областях органа, изменениями гепатоцитов.

Печень, гепатоциты, oryctolagus cuniculus, описторхоз, opisthorchis felineus

Короткий адрес: https://sciup.org/143178906

IDR: 143178906 | DOI: 10.20340/mv-mn.2022.30(2).601

Текст научной статьи Морфологическая характеристика печени в разные фазы инвазии Opisthorchis felineus у кроликов Oryctolagus cuniculus

Сидельникова А.А. Морфологическая характеристика печени в разные фазы инвазии Opisthorchis felineusс у кроликов Oryctolagus cuniculus. Морфологические ведомости. 2022;30(2):601. (2).601

Sidel′nikova AA. Morphological characteristics of the liver in different phases of the invasion Opisthorchis felineus in rabbits Oryctolagus cuniculus. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2022;30(2):601. (2).601

Введение. Описторхоз - это распространенное паразитарное заболевание людей и животных, характеризующееся длительным течением до 60 лет [1]. Острая фаза длится до 2-5 недель, затем наступает хроническая фаза [2]. Вследствие включения разных патофиологических процессов, морфологическая картина изменений в печени разнообразна [3]. Острый опи-сторхоз у людей может протекать как бессимптомно, так и манифестно, с эозинофилией, холециститом, холангитом, вовлечением всех органов и систем в разной степени из-за воспалительнопролиферативных процессов, вызываемых паразитом, присоединения бактериальной инфекции [2]. В эксперименте у золотистых хомячков при хроническом опи-сторхозе развивается фиброз, наблюдается пролиферация и метаплазия эпителия желчевыводящих протоков печени с расширением просвета и лимфоцитарной инфильтрацией [4-6]. У мышей линии C57BL/6 при описторхозе отмечен выраженный перидуктальный фиброз, холан-гиофиброз с разрастанием желчных протоков и дистрофией гепатоцитов [7]. В случае двукратного заражения отмечены увеличение количества аланинаминотрансферазы, гепатоспленомегалия [8]. Роль описторхид в развитии холангио-карциномы проявляется инициацией проонкогенов, накоплением ядерных маркеров пролиферирующих клеток, нитратным и оксидантным стрессом в эпителиоцитах [9-11]. Влияние Opisthorchis felineus по фазам на динамику и локализацию соединительной ткани в печени, на вовлечение и состав клеточных ассоциаций, степень повреждения гепатоцитов остается актуальным вопросом для клинической и экспериментальной медицины.

Цель исследования: изучить и сопоставить морфологические изменения печени в острую и хроническую фазы описторхоза в эксперименте.

Материалы и методы исследования. Моделирование описторхоза проведено на 20 кроликах-самцах половозрелого возраста (6 месяцев) заражением per os каждого 50-ю метацеркариями Opisthorchis felineus. Авторы руководствовались положениями «Международных рекомендаций по проведению биомедицинских исследований с использованием животных» (1985). Для инвазирования экспериментальных животных из мышечной ткани рыб видовой принадлежности Leuciscus leuciscus (р. Томь, г. Томск) выделялись подвижные метацеркарии с помощью компрессориума МИС-7 под контролем световой микроскопии на стократном увеличении. Состоявшуюся инвазию подтверждали наличием положительного анализа на яйца паразитов, методом Parasep. Первая группа наблюдения включала животных с острой фазой опи-сторхоза (n=10), которых выводили из эксперимента через 5 недель после заражения. Вторую группу наблюдения (n=10) составили животные, выведенные из эксперимента через 1,5 года после заражения (хроническая фаза описторхоза). После выведения животных из опыта производили аутопсию печени с немедленной фиксацией в 10% нейтральном формалине. После промывки кусочки гистологического материала размером 0,5×0,5 см проводили по батарее спиртов восходящей концентрации, погружали материал в ксилол и заливали в гомогенизированный парафиновую среду «Гистомикс». Из препаратов печени каждого животного получено по шесть тонких срезов. Срезы окрашивали стандартной окраской гематоксилином и эозином. Для выявления соединительной ткани в ткани печени гистологические препараты были окрашены пикриновой кислотой и кислым фуксином по Ван-Гизон. Для описательной морфологии органа использовали метод световой микроскопии. Гистологические препараты изучали с использованием бинокулярного светового микроскопа с проведением цифрового микрофотографирования. Морфометрию проводили на цифровых микрофотографиях с использованием компьютерной программы для морфометрических исследований Zen 3.0 (Blue edition). Для каждого показателя осуществляли 20 измерений. Для метода описательной морфологии и морфометрии применяли увеличение ×40, ×100, ×400, для идентификации клеток – иммерсионный метод c увеличением х900. Межгрупповое сравнение данных производили с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (U) для парных выборок с ненормальным распределением, при уровне доверительной вероятности р≤0,05.

Результаты исследования и обсуждение. При изучении гистологических препаратов печени первой группы животных часть долек сохраняла нормальное строение, другая часть долек имела округлую форму. Утрата шестигранной формы дольками была опосредована развитием соединительной ткани в области пограничных пластинок и портальных трактов. Разрастание соединительной ткани распределялось неравномерно в двух вариантах, с одной стороны дольки или опоясывающее со всех сторон. В препаратах отмечалось венозное полнокровие портальных сосудов.

Было установлено наличие обширных инфильтратов в области портальных трактов, состоящих из разных клеток. В инфильтрате обнаруживались фибробласты, лимфоциты, макрофаги, эпителиоидные клетки и клетки инородных тел. По периферии инфильтратов присутствовала ретикулярная ткань, за которой располагались фрагменты зрелой соединительной ткани, расположенные в области портальных трактов и пограничных пластинок. Неравномерное количество соединительной ткани вокруг компонентов портального тракта локализовалось в области расширенных междольковых желчных протоков.

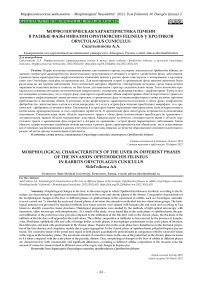

Около желчных протоков портальных трактов отмечалось наличие макрофагальных муфт, в отдельных фрагментах ткани муфты переходили в инфильтрат без четкого разграничения. В крупных желчных протоках эпителий местами утолщался за счет макрофагальнолимфоцитарной инфильтрации (рис. 1). Около эпителиальных инфильтратов в желчных протоках располагались отложения оксифильной гомогенной массы.

При изучении строения гепатоцитов расположенных на периферии долек были отмечены ослабление оксифилии цитоплазмы, мозаичная сегрегация гранул по сравнению с гепатоцитами расположенными в центре. Ядерный аппарат некоторых периферических гепатоцитов харак- теризовался фрагментарным отсутствием окрашивания перинуклеарного пространства. Гепатоциты расположенные в центре долек таких изменений не имели.

При изучении препаратов второй группы животных выявлялось наличие значительного количества соединительной ткани вокруг печеночных долек. Синусоидные капилляры были умеренно расширены. В перисинусоидальном пространстве были обнаружены клетки Купфера и эозинофилы. Толщина соединительной ткани вокруг портального тракта в хронической фазе по сравнению с острой фазой была больше в 2,59 раза по результатам собственных данных [12], различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (табл. 1, р≤0,05).

В хронической фазе описторхоза толщина соединительной ткани в области пограничных пластинок по сравнению с острой фазой увеличилась в 3,17 раза, различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (табл. 1, р=0,0001). Общее максимальное количество соединительной ткани в этот срок возросло в 4,4 раза по сравнению с острой фазой, различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (табл. 1, р=0,0001).

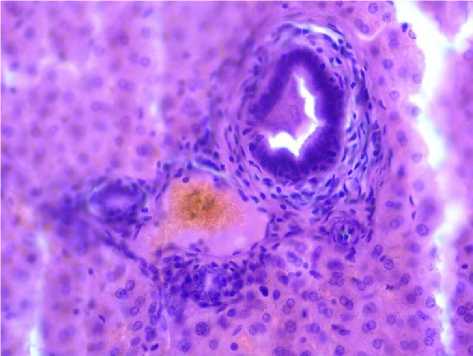

Соединительная ткань портальных трактов в этом сроке содержала клеточные инфильтраты. В их составе находились тучные клетки, фибробласты, фиброциты, эпителиоидные клетки и клетки инородных тел, лимфоциты. За общим инфильтратом портального тракта располагалась соединительная ткань, включавшая фиброциты, широкие коллагеновые волокна. Толщина общего инфильтрата портального тракта в хронической фазе была больше, чем в острой фазе в 2,38 раза, различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (р=0,0001, табл. 1). В стенке желчных протоков располагались муфтовидные инфильтраты. В их составе обнаружены плазмоциты, но основная их масса состояла из лимфоцитов, расположенных в 4-7 рядов (рис. 2). Толщина инфильтрата стенки желчных протоков в хронической фазе была больше, чем в острой фазе в 6,75 раза, различия

|

Таблица 1 Показатели морфологических изменений печени в острой и хронической фазах описторхоза в мкм (M±m) |

|||

|

Показатель морфологических изменений в печени |

Острая фаза (n=10) |

Хроническая фаза (n=10) |

P u = |

|

Толщина общего инфильтрата портального тракта |

23,696±11,214 |

56,444±12,818 |

p=0,0001 |

|

Толщина инфильтрата стенки желчных протоков |

6,979±2,482 |

47,177±16,991 |

p=0,0001 |

|

Толщина соединительной ткани вокруг портального тракта |

62,245±10,618* |

161,634±36,827 |

p=0,0001 |

|

Толщина соединительной ткани в области пограничных пластинок |

12,137±9,911 |

38,477±11,318 |

p=0,0001 |

|

Максимальная толщина соединительной ткани области портального тракта |

105,146±32,166 |

463,283±25,538 |

p=0,0001 |

Рис. 1. Микрофото печени. Фрагмент портального тракта в острую фазу описторхо-за (5 недель). Окр.: гематоксилином-эозином. Ув.: х400

Рис. 2. Микрофото печени. Междольковый желчный проток и соединительная ткань портального тракта в хроническую фазу опи-сторхоза (1,5 года). Окр.: гематоксилином-эозином. Ув.: х400

уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (р=0,0001, табл. 1).

У всех гепатоцитов отмечали наличие пылевидной зернистости цитоплазмы. Гранулы имели неравномерное распределение, нейтральную окраску. Ядра клеток окрашивались умеренно базофильно. Форма ядер у части гепатоцитов была правильная круглая или овальная, а у другой части измененная. Ядрышко присутствовало в ядре лишь отдельных гепатоцитов. Были обнаружены трехъядерные и единичные пятиядерные гепатоциты.

Таким образом, развитие перипор-тального фиброза у животных отмечалось уже в острую фазу описторхоза через 5 недель. С увеличением срока, количество соединительной ткани нарастает, поражается большая площадь печеночной ткани. Об этом свидетельствует наличие грануляционной ткани на границе печеночного эпителия с соединительной тканью портальных трактов в ранних сроках наблюдения. К 1,5 годам процесс не завершен, поддерживается воспалительная реакция. Если в раннем сроке в острой фазе отмечается активный коллагеногенез в области портальных трактов, то в хронической фазе отмечается стихание продуктивных процессов в этой области, но сохраняются явления альтерации. Преобладание соединительной ткани в области портальных трактов в печени первой группы животных можно объяснить исходя из влия- ния пролиферативных факторов, выделяемых как самим паразитом, так и раздраженными клетками хозяина, непосредственно стимулирующими фибробластический дифферон в месте локализации паразитов. По сравнению с острой фазой в хронической фазе заболевания соединительная ткань присутствовала в большом количестве в области пограничных пластинок. По-видимому, факторы роста диффундируют в отдаленные регионы печеночной ткани, локально пролиферация соединительной ткани подавляется генотоксическими факторами, выделяемыми паразитом. Установлено, что в острой фазе паразитами группы описторхид выделяются такие вещества, как фактор роста альфа, стимулирующий рост и регенерацию тканей, сапосиноподобные белки с цитолитической активностью [13], компоненты, повреждающие ДНК в воспалительных клетках [14-15]. При хроническом описторхозе протоонкоген c-Ski и 6,7-димеркаптопурин стимулируют развитие холангиокарцино-мы [2, 16-17].

Толщина общего инфильтрата области портальных трактов, инфильтратов стенки желчных протоков преобладает в хроническую фазу заболевания, что обусловлено разной молекулярной массой диффундирующих веществ, возможностью их связывания с рецепторным аппаратом клеток-мишеней, а также разнообразными эффектами, оказываемыми на клеточный состав. Однако в хроническую фазу по сравнению с острой фазой многократно возрастает толщина инфильтрата стенки желчного протоков. Подобные морфологические изменения можно трактовать как результат поддержания паразитом постоянных процессов альтерации, поскольку в области портального тракта путей для миграции клеток больше, чем в области стенки желчных протоков. В области портальных трактов воспаление поддерживается в любом сроке инвазии, но клеточный состав инфильтратов значительно различается. Наличие эпителиоидных клеток и клеток инородных тел в острой фазе характеризует реакцию не- специфического иммунного ответа, приводящую к миграции моноцитов крови, формированию макрофагов и их слиянию. Моноциты участвуют в персистирующем воспалении и опухолевом микроокружении, вовлекаются в патогенез онкологических заболеваний [18]. В хронической фазе наличие плазмоцитов в инфильтрате характеризует подключение гуморального иммунитета [19]. Присутствие в инфильтрате клеток фибробластического дифферона во всех фазах заболевания выражается в активно протекающем коллагеногенезе, как защитной реакции организма в виде отграничения очага воспаления.

В острой фазе гепатоциты печеночных долек, лежащие периферически, имели более выраженные изменения, по сравнению с центральными. Это свидетельствует о нарушении синтетической функции органа. Изменения окраски ка-риолеммы ядер можно охарактеризовать как начальный этап апоптоза гепатоцитов, расположенных на периферии. У животных второй группы в печени отмечали наличие многоядерных гепатоцитов. Известно, что вытяжка из описторхисов приводит к увеличению числа аномальных митозов, образованию микроядер [5]. Однако, гепатоциты обладают высокими способностями к репаративной регенерации [20], поэтому эти изменения можно расценить как компенсаторную реакцию клеток.

Заключение. Таким образом, морфологическую картину печени при остром и хроническом описторхозе можно охарактеризовать как тенденцию к увеличению проявлений тканевой атипии. Пролиферация соединительной ткани в печени в разных фазах инвазионного процесса имеет разную степень в зависимости от локализации. Клеточный состав инфильтратов в разные сроки процесса также различается по составу, макрофагально-лимфоцитарная ассоциация сменяется лимфоцитарно-плазматической. В хроническую фазу отмечается появление полиплоидных гепатоцитов.

Список литературы Морфологическая характеристика печени в разные фазы инвазии Opisthorchis felineus у кроликов Oryctolagus cuniculus

- Yurlova NI, Yadrenkina EN, Rastyazhenko NM et al. Opisthorchiasis in Western Siberia: Epidemiology and distribution in human, fish, snail, and animal populations. Parasitol. Int. 2017;66(4):355-64. https://doi.org/10.1016/j.parint.2016.11.017

- Grigor'eva IN. Opistorkhoz: traditsii i innovatsii. Eksperimental'naya i klinicheskaya gastroenterologiya. 2012;4:54-59. In Russian

- Pal'tsev AI. Khronichesky opistorkhoz s pozitsy sistemnogo podkhoda. Klinika, diagnostika, patomorfoz, lechenie. Rossijskij meditsinsky zhurnal. 2005;2:3-7. In Russian

- Mordvinov VA, Minkova GA, Kovner AV et al. A tumorigenic cell line derived from a hamster cholangiocarcinoma associated with Opisthorchis felineus liver fluke infection. Life Sci. 2021;15(277):119-494. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.119494

- Nacheva LV, Lityagina AV. Kletochnye reaktsii pri gel'mintozakh. Rossijsky parazitologichesky zhurnal. 2012;3:80-86. In Russian

- Maksimova GA, ZHukova NA, Kashina EV i dr. Rol' Opisthorchis felineus v induktsii raka zhelchnykh protokov. Parazitologiya. 2015;49(1):3-11. In Russian

- Avgustinovich D, Kovner A, Kashina E et al. The pathogenic potential of the combined action of chronic Opisthorchis felineus infection and repeated social defeat stress in C57BL/6 mice. Int J Parasitol. 2021 Apr;51(5):353-363. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2020.10.003

- Vishnivetskaya GV, Katokhin AV, Naprimerov VA i dr. Modelirovanie u myshey C57BL/6J povtornoy opistorkhoznoy infektsii trematodoy O. felineus (Rivolta, 1884). Laboratornye zhivotnye dlya nauchnykh issledovany. 2019;2. Elpub. In Russian. https://doi.org/10.29296/2618723x-2019-02-01

- Pinlaor S, Ma N, Hiraku Y, Yongvanit P et al. Repeated infection with Opisthorchis viverrini induces accumulation of 8-nitroguanine and 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanine in the bile duct of hamsters via inducible nitric oxide synthase. Carcinogenesis. 2004;25:1535-1542

- Sripa B, Haswell MR. Mast cell hyperplasia in Opisthorchis viverrini-associated cholecystitis. Parasitol Res. 2021;120(1):373-376. https://doi.org/10.1007/s00436-020-06937-4

- Sripa B, Kaewkes S, Sithithaworn P et al. Liver fluke induces cholangiocarcinoma. PLoS Med. 2007;4:201. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040201

- Sidel'nikova AA, Morfologicheskie izmeneniya pecheni pri raznoy invazionnoy doze Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) u gryzunov (Oryctolagus cuniculus) V kn.: Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami. Sb. nauch. st. po mater. mezhdunar. nauch. konf. Vyp. 22, 19-21 maya 2021. Moskva: VNIIP - filial FGBNU FNC VIEV RAN, 2021.- S. 484-488. In Russian. https://doi.org/10.31016/978-5-6046256-1-3.2021.22

- Pirozhkova D, Katokhin A. Saposin-like proteins in Opisthorchis felineus and related opisthorchids. Infect Genet Evol. 2020;78:104-132. In Russian. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2019.104132

- Rybka AG. K voprosu o vliyanii bioticheskogo faktora - invazii trematody Opisthorchis felineus - na sostoyanie immunnogo statusa organizma i proliferativnuyu aktivnost' somaticheskikh kletok. Infektsiya i immunitet. 2016;6(3):232-236. In Russian. https://doi.org/10.15789/2220-7619-2016-3-232-236

- Saijuntha W, Sithithaworn P, Kiatsopit N et al. Liver Flukes: Clonorchis and Opisthorchis. Adv Exp Med Biol. 2019;1154:139-180. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18616-6_6

- Il'inskih EN. Aktual'nye voprosy izucheniya problemy opistorkhoza v Sibiri. Byull. sibirskoy meditsiny. 2002;1:63-70. In Russian.

- Pakharukova MY, Zaparina OG, Kovner AV, Mordvinov VA. Inhibition of Opisthorchis felineus glutathione-dependent prostaglandin synthase by resveratrol correlates with attenuation of cholangiocyte neoplasia in a hamster model of opisthorchiasis. Int J Parasitol. 2019;49(12):963-973. In Russian. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2019.07.002

- Patysheva MR, Staheeva MN, Larionova IV i dr. Monotsity pri zlokachestvennykh novoobrazovaniyakh: perspektivy i tochki prilozheniya dlya diagnostiki i terapii. Byulleten' sibirskoy meditsiny. 2019;18(1):60-75. In Russian. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2019-1-60-75

- Mukhlynina EA. Reaktsiya voloknistoy soedinitel'noy tkani pri dejstvii na organizm ekstremal'nykh faktorov. Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kand. biol. nauk.- Ekaterinburg, 2013.- 25s. In Russian

- Andreev AA, Ostroushko AP, Laptiyova AYU, Glukhov AA. Reparativnaya regeneratsiya pecheni posle segmentarnoy rezektsii (literaturny obzor). Aspirantsky vestnik Povolzh'ya. 2018;18(5-6):183-190. In Russian. https://doi.org/10.17816/2072-2354.2018.18.3.183-190