Морфологическая характеристика процесса репаративной регенерации слизистой полости рта при различных способах ее стимуляции

Автор: Поройский С. В., Фирсова И. В., Поройская А. В., Македонова Ю. А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 3 (63), 2019 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена значительной распространенностью эрозивных поражений слизистой полости рта, характеризующихся вялым и длительным течением. При большом арсенале различных комбинаций лекарственных средств, врачу все сложнее и сложнее сделать правильный выбор в назначении препарата с целью быстрого купирования воспаления в полости рта, ускорения заживления, восстановления репаративной функции поврежденной ткани. Ведущим методом к исследованию данной проблемы является морфологический анализ качественных и полуколичественных показателей, позволяющий оценить эффективность проводимой терапии. На основании данных гистологического исследования изучен характер восстановительных процессов в слизистой оболочке полости рта на фоне различных методов лечения. Результаты исследования показали, что морфологически наилучшая картина наблюдалась в группе, заживление раневого процесса которых проходило на фоне комбинированного метода лечения.

Эксперимент, рана, заживление, репарация, биоптат

Короткий адрес: https://sciup.org/142224336

IDR: 142224336 | УДК: 616.314-089.27

Текст научной статьи Морфологическая характеристика процесса репаративной регенерации слизистой полости рта при различных способах ее стимуляции

В настоящее время распространенность геронтологической патологии встречается весьма часто и не имеет тенденции к снижению. Значительный процент проявления заболеваний в полости рта вынуждает больных обращаться за помощью к стоматологу, начиная от банальных травматических поражений и заканчивая проявлениями в полости рта при различных системных патологиях человеческого организма [6]. Одним из наиболее часто встречающихся заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) являются эрозивно-язвенные процессы, которые характеризуются рецидивирующим, упорным течением с проявлением многообразия форм [4,13]. Относительно высокая распространенность эрозивно-язвенных поражений связана с тем, что слизистая оболочка полости рта обладает ограниченными морфологическими особенностями, поэтому на многие воздействия различной природы она отвечает однотипно – образованием эрозий и язв [8]. Наличие эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки рта различной локализации и интенсивности развития, активное влияние микробного фактора, быстрое распространение патологического процесса на подлежащие ткани, возможность озлокачествления, ухудшение общего состояния больного требуют от стоматолога своевременной диагностики с последующей рациональной и эффективной терапией [11].

Однако современная терапия не всегда обеспечивает хороший результат, лечение, как правило, затягивается на длительный период [12]. В связи с возрастанием аллергических и токсико-аллергических реакций при применении большого числа лекарственных средств особенно актуальным является совершенствование немедикаментозных способов лечения эрозивных поражений полости рта, направленных на коррекцию основных патогенетических звеньев, с целью ускорения заживления, восстановление репаративной функции слизистой полости рта [2, 7]. Арсенал лечебных мероприятий при эрозивных поражениях полости рта достаточно велик, вместе с тем трудности при лечении этого заболевания побуждают к постоянному поиску новых схем лечения, имеющих значение для инициации и увеличения скорости восстановления и регенерации тканей слизистой полости рта [9, 10]. В связи с этим высокая распространенность и нуждаемость в лечении эрозивно-язвенных заболеваний полости рта является одной из приоритетных проблем для современной стоматологической практики, равно как и поиск новых методов, средств и их комбинаций, повышающих эффективность терапевтического воздействия на патологический очаг воспаления в поврежденной ткани, сочетающих в себе максимальную безопасность, высокую биологическую активность по отношению к тканям организма, основанных на отечественных разработках [1, 3, 5]. В доступной литературе нет сведений о современных методах лечения как способа локальной стимуляции регенерации эрозивных поражений слизистой полости рта. Ведущим методом к исследованию данной проблемы является морфологический анализ качественных и полуколичественных показателей, позволяющий выявить состояние слизистой полости рта.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Дать морфологическую характеристику динамики заживления стандартных ран слизистой оболочки полости рта в условиях применения различных методов лечения эрозивных поражениях полости рта.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе лаборатории моделирования патологии ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр». Для решения поставленных задач в качестве объекта экспериментального исследования использовали 32 собаки весом от 2 до 16 кг, содержащихся в условиях вивария (t° = 22–24 C°, относительная влажность воздуха – 40–50 %), с естественным режимом на стандартной диете (ГОСТ Р 5025892), соблюдая правила лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ (ГОСТ 3 51000.3-96 и 1000.4-96) и правила гуманного обращения с животными (Report of the AVMA Panel on Euthanasia JAVMA, 2001), а также правил Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемые при экспериментальных исследованиях (1997). Экспериментальное исследование было одобрено комитетом по этической экспертизе исследований Волгоградского Государственного Медицинского Университета (протокол № 214 – 2015 от 29.04.2015).

Премедикация животных осуществлялась путём введения в левую икроножную мышцу 0,1%-го атропина в количестве, соответствующем весу животного (согласно инструкции производителя). Наркотизация выполнялась препаратом «Золитил-100», который вводился внутримышечно в дозе 8 мг/кг (согласно инструкции производителя). После того, как животное переставало реагировать на раздражение, его фиксировали с помощью устройства для фиксации экспериментального животного при заборе биопсийного материала из ротовой полости (патент № 162527 от 10.06.2016).

Фиксированным на операционном столе животным проводили ультразвуковую чистку зубов, удаление зубных отложений ручным способом, медикаментозную обработку слизистой полости рта антисептическим раствором хлоргексидина биглюконата 0,05%-м с целью устранения бактериального фактора, способного повлиять на ход эксперимента.

Экспериментальное моделирование патологического процесса проводили посредством создания дефектов слизистой оболочки полости рта на верхней и нижней челюстях справа и слева в области 1 премоляра в преддверии полости рта. Четыре раневых дефекта размером 1 х 1 см. выполнялись в пределах слизистой оболочки. Операцию проводили под внутривенным наркозом золетилом. Дефект наносили с помощью скальпеля, пинцета Для сравнения эффективности методик были проведены следующие манипуляции. В I группе – внизу справа собакам раневой дефект СОПР обрабатывался традиционным методом лечения (аппликационно целестодерм и солкосерил, 1 : 1); 2-я группа (сравнения) – вверху справа в комплексном лечении раневого дефекта СОПР применялись аппликации композиции Ти-золя с L-аргинином; 3-я группа (сравнения) – вверху слева в схему лечения включены инъекции тромбоцитарной аутоплазмы; 4 группа (сравнения) – внизу слева в область раневого дефекта СОПР с левой стороны инфильтрационно по переходной складке вводилась тромбоцитарная аутоплазма объемом 2,0 мл и аппликационно наносилась лекарственная композиция тизоля с L-аргинином с использованием ранее описанной сэндвич-техники.

Медикаментозная обработка раны проводилась по стандартной схеме:

-

1. Аппликационное обезболивание (гель «Ка-мистад», «Холисал», «Лидохлор», пироме-каиновая мазь 5%-я и др.).

-

2. Аппликации протеолитических ферментов (0,1%-й раствор трипсина или химотрипсина).

-

3. Обработка антисептиками (0,05%-й раствор хлоргексидина, 1%-й раствор йодинола, отвары трав и др.).

-

4. Аппликации кератопластиками (масляный раствор витамина А), мазевые повязки (целе-стодерм и солкосерил, 1 : 1 по 30 минут) [7].

Осмотр собак и контроль регенерации эпителия в области раневых дефектов проводился ежедневно в течение 14 дней. Результаты исследования протоколировались документально и с помощью фотосъемки.

Результаты учитывались на 3-и, 7-е и 14-е сутки и заносились в таблицы для последующего анализа. Об успешности проводимой терапии судили на основании количественных, полуколичественных данных и качественных критериев (набухание, полнокровие, кровоизлияние сосудов, наличие или отсутствие лимфоидно-клеточной инфильтрации, явлений акантоза). С помощью шкалы полуколичественной оценки («–» – отсутствие признака; «+» – слабые; «++» – умеренные и «+++» – выраженные изменения) исследовали следующие показатели: выраженность воспаления, наличие отека, наличие некротических изменений, состояния сосудов.

С помощью морфометрического метода исследовали количественные критерии: пло- щадь воспалительного инфильтрата (%), площадь грануляционной и соединительной ткани (%), а также объёмную долю кровеносных сосудов (%). Фотопротоколирование микроскопических изменений производили с использованием микроскопа «Axio Scope» (Carl Zeiss, Германия) и цифровой фотокамеры «Power Shot» (Canon, Япония). Морфометрический анализ проводили с помощью компьютерной программы «Видео ТестМорфо-4» (Россия). Данные, полученные в результате исследований, обрабатывали вариа-ционно-статисти-ческим методом на IBM PC/AT «Pentium-IV» в среде Windows 2000 с использованием пакета прикладных программ Statistica 6 (Statsoft-Russia, 1999) и Microsoft Exsel Windows 2000. Статистический анализ проводился методом вариационной статистики с определением средней величины (М), ее средней ошибки (± m), оценки достоверности различия по группам с помощью критерия Стьюдента (t). Различие между сравниваемыми показателями считалось достоверным при р < 0,01, t ≥ 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

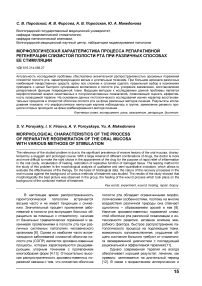

При сравнении морфологической картины биоптатов исследуемой ткани доказано, что при моделировании раневого процесса в ротовой полости собак морфометрические показатели были идентичны и свидетельствовали об активном воспалении с лимфоидно-клеточной инфильтрацией и образованием воспалительно-клеточных инфильтратов в подлежащей области (рис. 1).

а б

Рис. 1. Биоптат дефекта СОПР до начала лечения: а – окр. гематоксилином и эозином. Начальное ув. х100; б – окр. по Маллори. Начальное ув. х50

На 3-и сутки после начала лечения и моделирования раневого процесса были выявлены качественные и количественные различия: отмечался отек разной степени выраженности, наличие кровоточивости и некротических изменений. При определении морфометрических параметров: площади воспалительного инфильтрата, площади грануляционной и соеди- нительной ткани, объемной доли кровеносных сосудов выявлена статистическая значимость различий между сравниваемыми группами.

В биоптатах слизистой оболочки, заживающих с применением традиционных методов лечения в ранние сроки после операции доминировали процессы острого воспаления, отмечался умеренно выраженный отек, некротические изменения умеренного характера. Площадь воспалительного инфильтрата на 3-и сутки составляла (55,3 ± 2,5) % и сохранялась до 7 дня (23,4 ± 1,4) %. Признаки развития грануляционной ткани отсутствовали. Объемная доля кровеносных сосудов составила (9,52 ± 0,33) %. В субэпителиальной области отмечалась лимфогистиоцитарное скопление клеточных элементов. В сравнении с гистологическими препаратами слизистой оболочки, взятыми для исследования вверху справа (II группа – аппликации Тизоля с L-аргинином) явления некротических изменений и воспаления также присутствовали. Площадь воспалительного инфильтрата достоверно не отличалась от I группы и составила (47,3 ± 1,8) %. Признаков развития грануляционной, а тем более соединительной ткани не отмечалось. Объемная доля кровеносных сосудов составила (9,28 ± 0,28) %, что достоверно не отличалось от аналогичного показателя в I группе (р > 0,05). Морфометрический анализ биоптатов, полученных вверху слева (III группа – инъекции тромбоцитарной аутоплазмы), также не показал достоверных различий относительно I и II групп (p > 0,05). Площадь воспалительного инфильтрата равнялась (53,4 ± 2,1) %, объемная доля кровеносных сосудов составила (9,41 ± 0,32) %. Признаки развития новой грануляционной ткани отсутствовали. Полуколичественные данные свидетельствовали о наличии умеренного воспаления, отека и некротических изменений. На данном сроке наблюдения у собак слева снизу (IV группа) в области раневой поверхности при осмотре слизистой оболочки отмечалось покраснение поверхности и отек мягких тканей. При оценке гистологической картины слизистой оболочки на 3-и сутки отмечались умеренная нейтрофильная и лимфогистиоцитарная инфильтрация, полнокровие. Площадь воспалительного инфильтрата составила (45,4 ± 1,7) % (р < 0,05). Объемная доля кровеносных сосудов составила (9,11 ± 0,25) % (р > 0,05).

На 7-е день лечения в биоптатах качественные и количественные отличия между группами и относительно 3-го дня наблюдения сохранялись в зависимости от проводимого лечения. Во всех группах явления воспаления, отека уменьшались. Выраженность некротических изменений также снижалась. Морфомет- рически отмечалось наличие грануляционной и соединительной ткани, уменьшение площади воспалительного инфильтрата, увеличение количества новообразованных сосудов. Так, площадь воспалительного инфильтрата в I группе уменьшилась в 2,4 раза относительно 3-дневного показателя и составила (23,4 ± 1,4) %. Аналогичный показатель во II группе достоверно отличался от I группы и составил (16,3 ± 1,2) %, что на 43,5 % меньше (p < 0,05). При заживлении раневого процесса в III и IV группе площадь воспалительного инфильтрата составила (18,5 ± 1,0) % и (12,4 ± 1,1) %. В IV группе данный показатель был достоверно меньше аналогичного показателя в I, II и III группах (р < 0,05).

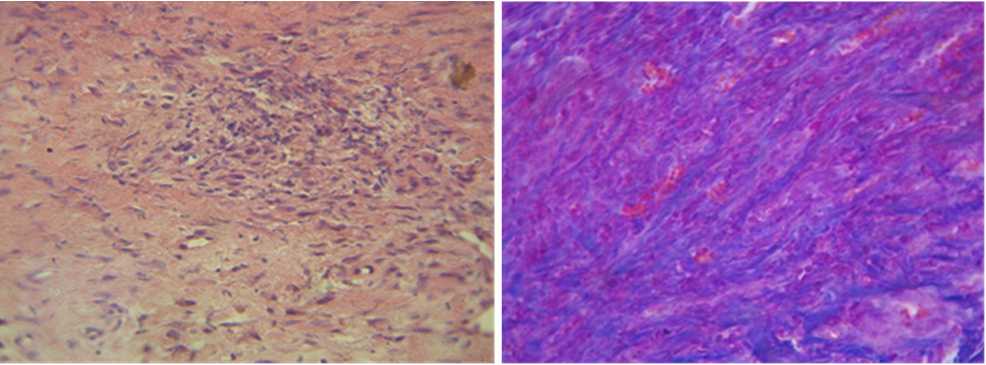

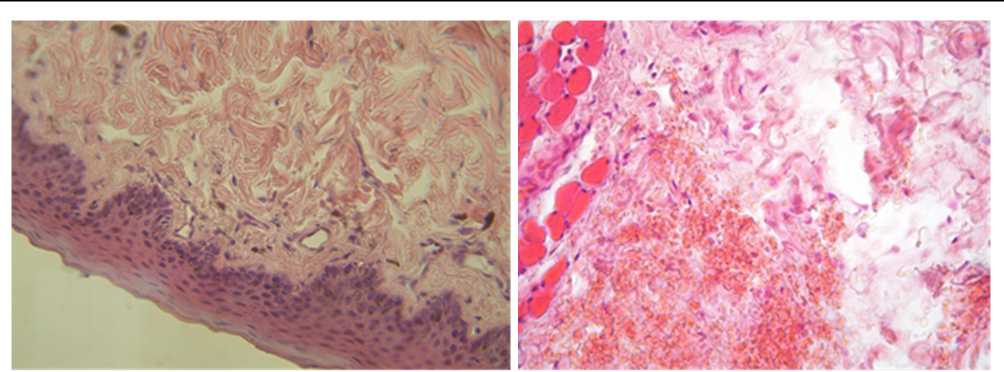

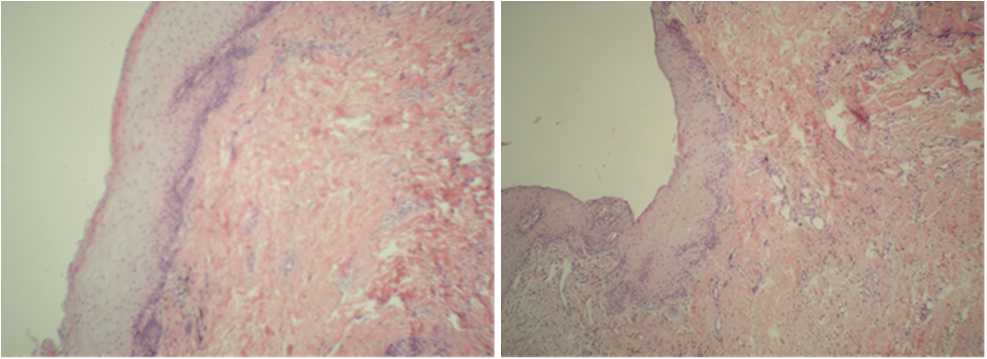

Спустя две недели площадь воспалительного инфильтрата во всех группах сравнения равнялась нулю, что свидетельствовало об отсутствии явлений воспаления, отека, некротических изменений в полости рта. В полости рта активными темпами происходила репаративная регенерация соединительной ткани (рис. 2, 3).

Площадь грануляционной и соединительной ткани в препаратах слизистой оболочки, заживающей при применении традиционного метода лечения, составила на 7-е сутки (23,5 ± 1,2) % и (12,3 ± 1,10 %, а на 14-е сутки – (15 ± 1,2) % и (25,2 ± 1,1) % соответственно. Площадь грануляционной и соединительной ткани в препаратах слизистой на фоне применения аппликаций Тизоля с L-аргинином на 7-е сутки составила (26,6 ± 0,92) % и (14,2 ± 1,1) %, а на 14-е сутки – (15,8 ± 1,1) % и (25,1 ± 1,2) %. Аналогичный показатель в биоптатах, полученных слева сверху (PRP-терапия), показал (21,2 ± 0,81) % – площадь грануляционной ткани и (19,8 ± 1,2) % – площадь соединительной ткани на 7-е сутки, и (12,3 ± 0,9) % и (28,4 ± 1,1) % – на 14-е сутки соответственно.

В IV группе, в которой в качестве медикаментозной терапии применялся комбинированный метод лечения: сочетание инъекций трмбоцитарной аутоплазмы с лекарственной композицией Тизоля с L-аргинином, площадь грануляционной и соединительной ткани составила (25 ± 1,2) % и (15,6 ± 1,3) % спустя 7 дней, а на 14-е сутки – (10,4 ± 1,25) % и (35 ± 1,2) % соответственно.

Исходя из полученных данных, можно сказать, что уменьшение площади грануляционной ткани и увеличение площади соединительной ткани активнее происходило на тех участках слизистой, которая заживала на фоне комбинированного метода лечения. Так, площадь соединительной ткани в данной группе составила (35 ± 1,2) %, что было достоверно выше на 39,9 % относительно I группы, на 39,4 % – относительно II и на 23,2 % – III групп наблюдения (при р < 0,05).

б

а

Рис. 2 . Биоптат дефекта СОПР на 14-е сутки эксперимента: а – I группа; б – II группа. Окр. гематоксилином и эозином. Начальное ув. х50

Рис. 3. Биоптат дефекта СОПР на 14-е сутки эксперимента : а – III группа; б – IV группа. Окр. гематоксилином и эозином. Начальное ув. х50

Кроме того, в препаратах слизистой внизу слева было выявлено большое количество новообразованных тонкостенных сосудов, присутствующих в структуре грануляционной ткани. Так, объемная доля кровеносных сосудов в IV группе достоверно увеличилась относительно 3-го дня (р < 0,05) и составила (15,62 ± 0,18)% через неделю и (24,1 ± 0,24) % спустя 2 недели. То есть отмечена положительная тенденция в процессах ангиогенеза. В группе, где применялись только инъекции тромбоцитарной аутоплазмы, объемная доля кровеносных сосудов также достоверно изменилась и составила (14,13 ± 0,85) % через 7 дней и (23,4 ± 0,430 % спустя 14 дней.

Разница между данным показателем в III и IV группе была недостоверной (р > 0,05). Однако в группе, где применялось традиционное лечение, и в группе, где применялись аппликации Тизоля с L-аргинином, объемная доля кровеносных сосудов практически не изменилась на всем этапе наблюдения и составила (10,31 ± 0,89) % спустя 7 дней и (9,5 ± 0,45) % спустя 14 дней – в I группе и (11,52 ± 0,67) % спустя 7 дней и (13,27 ± 0,35) % через 14 дней наблюдения, что было достоверно ниже относительно III и IV групп (р > 0,05).

При оценке динамики заживления раневой поверхности наличие осложнений не выявлено ни в одной группе. Достаточно быстрое купирование воспалительного процесса в полости рта можно объяснить тем, что при традиционном медикаментозном лечении использовались лекарственные средства противовоспалительного действия. Применение инъекций тромбоцитарной аутоплазмы способствовало оптимизации течения регенераторного потенциала и улучшению механизмов регенерации, чем в I группе, но уступало по своему клиническому эффекту относительно IV группы, о чем свидетельствует статистическая значимость в показателе при определении площади грануляционной и соединительной ткани на разных этапах наблюдения. Однако подтверждена способность тромбоцитарной аутоплазмы стимулировать процессы неоангиогенеза, о чем свидетельствует достоверное повышение объемной доли кровеносных сосудов, относительно I и II групп сравнения.

Отсутствие осложнений некротического и воспалительного характера в IV группе (комбинированный метод лечения), с нашей точки зрения, обусловлено тем, что лекарственная композиция Тизоля с L-аргинином препятствует развитию инфекции и является барьером для ее проникновения, обладает транстканевой проводимостью, не вызывает иммунных реакций и не травмирует грануляционную ткань, обладает противоотечным действием, улучшающим трофику и регенерацию тканей. При применении инъекций тромбоцитарной аутоплазмы происходит активирование сроков регенерации слизистой оболочки раневой поверхности, что, несомненно, способствует уменьшению полученного дефекта, за счет интенсивного формирования новой соединительной ткани, состоящей их пучков коллагеновых волокон с расположенными среди них немногочисленными клетками и сосудами. Таким образом, применение комбинированного метода лечения (аппликации лекарственной композиции Тизоля с L-аргинином в комбинации с инъекциями тромбоцитарной аутоплазмы) для лечения раневой поверхности на слизистой оболочке полости рта положительно влияет на динамику клинического процесса: ускоряет регенерацию слизистой оболочки, предотвращает развитие осложнений и побочных явлений, способствует уменьшению количества воспалительных явлений и некротических изменений полученной раны. В результате чего происходит более интенсивное формирование стойкой грануляционной, а впоследствии и соединительной ткани.

При этом проведенное морфологическое исследование показало, что в качестве способа для стимуляции репаративной регенерации в полости рта, ускорения заживления предпочтение следует отдавать комбинированному методу лечения – инъекции тромбоцитарной аутоплазмы в сочетании с аппликациями Тизоля с L-аргинином.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понимание структурных изменений соединительной ткани при прямом взаимодействии с тем или иным способом лечения позволяет не только констатировать воспалительно-деструктивные изменения, но и использовать их для решения прогностических задач в практической терапевтической стоматологии.

Список литературы Морфологическая характеристика процесса репаративной регенерации слизистой полости рта при различных способах ее стимуляции

- Гусева, В. А. Моно-и комплексная терапия ран у кроликов тромбоцитарной аутоплазмой / B. А. Гусева // Международный вестник ветеринарии. - 2015. - № 2. - С. 16-19.

- Методика применения богатой тромбоцитами плазмы человека при лечении заболеваний пародонта / Р. Р. Ахмеров [и др.] // Здоровье и образование в XXI веке; концепции болезней цивилизации: тез. докл. VIII международ. конгресса. - М.: РУДН, 2007. - С. 117-118.

- Рациональная фармакотерапия в стоматологии: Рук. для практикующих врачей / Г. М. Барер [и др.]; под общ. ред. Г. М. Барера, Е. В. Зорян. - М.: Литтерра, 2006. - 568 с.

- Результаты комплексного лечения заболеваний пародонта с использованием богатой тромбоцитами аутоплазмы / P. P. Ахмеров [и др.] // Здоровье и образование в XXI веке; концепции болезней цивилизации: науч. тр. VIII международ. конгресса. -М., 2007. - С. 116-117.

- Роль эндотелиальной дисфункции в развитии геронтостоматологических заболеваний / Ю. А. Македонова [и др.] // Клиническая стоматология. - 2018. - № 4. - С. 10-13.

- Сравнительное изучение репаративной регенерации слизистой полости рта в эксперименте / C. В. Поройский [и др.] // Якутский медицинский журнал. - 2018. - № 4. - С. 30-33.

- Филимонова, О. И. Возможность применения плазмотерапии при профилактике и лечении пародонтальных осложнений у пациентов с несъемными зубными протезами. обзор литературы / О. И. Филимонова, А. С. Емелина // Уральский медицинский журнал. - 2014. - № 5 (119). - С. 21-24.

- Чудова, Л. В. Клинико-экспериментальное обоснование сочетанного применения эмалевых матричных протеинов и аутотромбоконцентрата при хирургическом лечении рецессии тканей пародонта: дис.. канд. мед. наук / Л. В. Чудова. - М., 2009. - С. 44-49.

- Шихнабиева, Э. Д. Клиническая эффективность применения инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы в комплексной терапии больных хроническим пародонтитом легкой степени / Э. Д. Шихнабиева // Научный альманах. - 2015. - № 8 (10). - С. 1011-1014.

- Application of Platelet-Rich Plasma for Enhanced Bone Regeneration in Grafted Sinus / Paul W. Poeschl [at al.] // Journal Oral Maxillofacial Surgery. - 2012. - Vol. 70 (3). - P. 657-664.

- Experimental morphologic study of reparative processes in erosive lesions of the oral mucosa / S. V. Poroiskiy [at al.] // General Dentistry. - 2018. -Vol. 66 (4). - Р. 5-9.

- Justification of the Effectiveness of PlasmoliftingTM Procedure in Treatment of Patients with Erosive and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity [Electronic resource] / Iu. A. Makedonova [at al.] // Research Journal of Medical Sciences. - 2016. - Vol. 10 (3). - Р. 64-68. - access mode: http://medwelljournals.com/abstract/?doi=rjmsci.2016.64.68

- Clinical and experimental study of the regenerative features of oral mucosa under autohemotherapy / I. V. Firsova [at al.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2015. - Vol. 6 (6) -Р. 1711-1716.